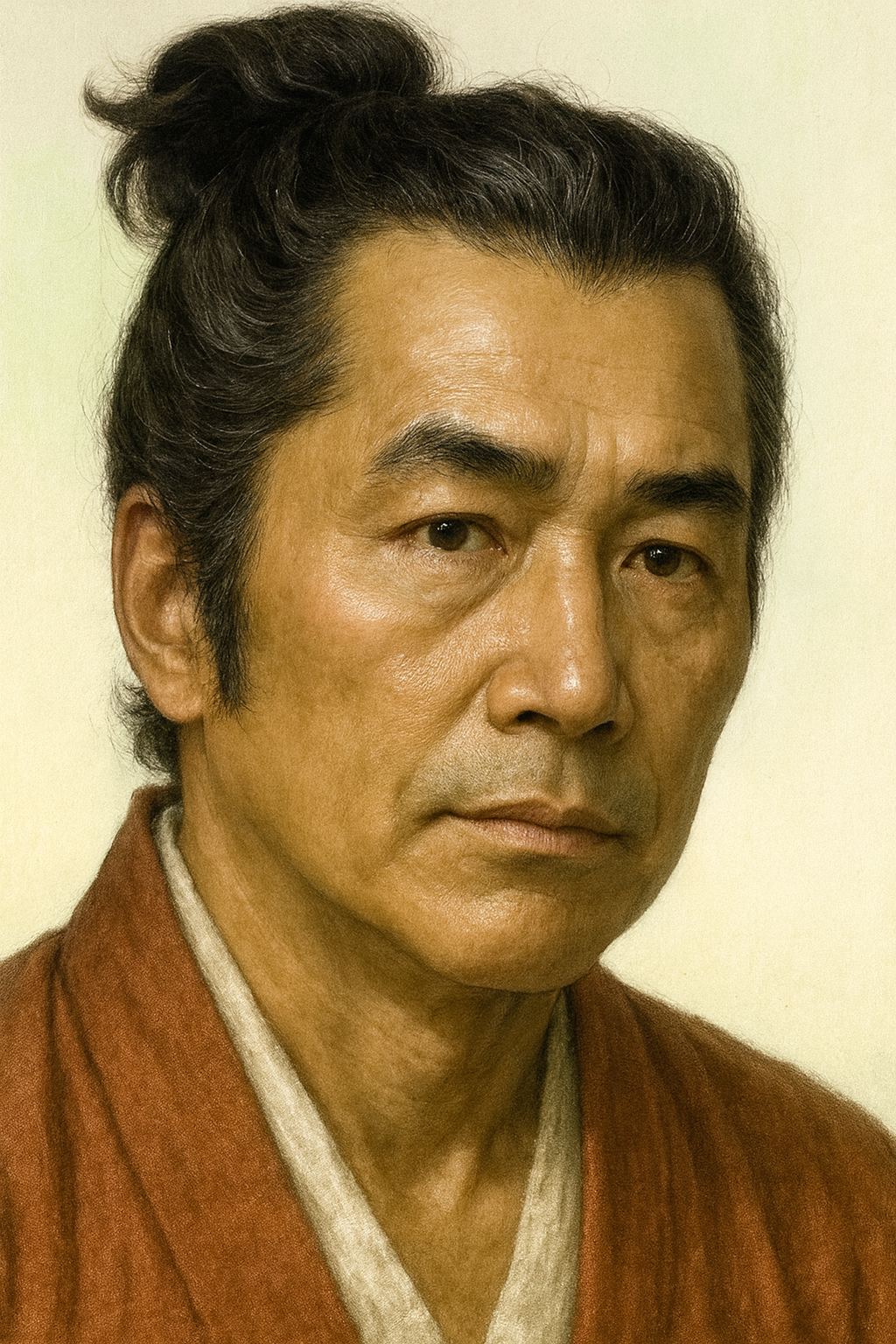

横瀬成繁

横瀬成繁は関東で下剋上を成功させ、主君を追放し実権を掌握。金山城を築き、戦国大名の先駆けとなった。子孫は由良氏を名乗り独立を確立。

権謀の宰相、戦国大名の祖 — 横瀬成繁の実像

序章:下剋上の魁、横瀬成繁とは何者か

日本の戦国時代を象徴する社会現象として「下剋上」が挙げられる。家臣が主君を凌駕し、あるいは討伐してその地位を簒奪するこの動乱は、旧来の権威と秩序が崩壊し、実力が全てを決定する新時代への移行を物語る。その関東における先駆者であり、最も鮮烈な成功例の一つとして歴史に名を刻むのが、上野国(現在の上州、群馬県)の武将、横瀬成繁(1421年 - 1495年)である。

一般に、横瀬成繁の生涯は「文芸に傾倒する主君・岩松尚純と対立し、古河公方・足利成氏と結んで尚純を武力で隠居させ、その子・昌純を傀儡の当主として擁立、自らは家宰として領国の実権を完全に掌握した」と要約される。この概要は事実として正確であるが、彼の行動の歴史的意義を十分に捉えているとは言えない。成繁の行動は、単なる一個人の野心や、主君との私的な確執に起因するものではない。それは、室町幕府の権威が失墜し、関東全域が「享徳の乱」という未曾有の内乱に飲み込まれていた時代背景の中で、旧来の価値観と統治体制が機能不全に陥ったことへの、必然的な応答であった。

本報告書は、横瀬成繁の生涯を、彼が生きた時代の文脈の中に深く位置づけ直すことを目的とする。彼の権力掌握の過程を、個人的な野心というミクロな要因と、関東の政治的パワーバランスの崩壊というマクロな要因が交差した点にこそ本質があると捉える。そして、成繁が旧来の主従関係の枠組みに見切りをつけ、実力主義に基づく新たな政治秩序をいかにして構築しようとしたのかを多角的に分析する。これにより、彼を単なる篡奪者としてではなく、崩壊する旧秩序の中から次代の支配体制を創造しようとした「時代の転換点を生きた戦略家」として再評価を試みるものである。彼の行動は、まさしく関東における戦国時代の到来を告げる、象徴的な事件であった。

以下の年表は、成繁の生涯と、彼が活動した時代の関東および中央の主要な出来事を対比させたものである。彼の重要な行動が、時代の大きな変動と密接に連動していたことが見て取れる。

表1:横瀬成繁 関連略年表

|

西暦 |

和暦 |

成繁の動向・岩松/由良家の出来事 |

関東の動向 |

中央の動向 |

|

1421 |

応永28 |

横瀬成繁、生誕 |

|

|

|

1455 |

享徳4 |

|

享徳の乱、勃発 |

|

|

1469 |

文明元 |

金山城、築城開始か |

|

応仁の乱、継続中 |

|

1475 |

文明7 |

主君・岩松尚純を追放、昌純を擁立 |

|

|

|

1476 |

文明8 |

|

長尾景春の乱、勃発。成繁は景春方に与する |

|

|

1495 |

明応4 |

横瀬成繁、死去。景繁が家督継承 |

長享の乱、継続中 |

明応の政変(1493)後 |

|

1520年代 |

大永年間 |

孫の重繁、「由良」に改姓 |

後北条氏の台頭 |

|

第一部:権力掌握への道程

第一章:動乱の関東と横瀬氏の出自

横瀬成繁の台頭を理解するためには、まず彼が活動した15世紀後半の関東地方が、いかに深刻な混乱状態にあったか、そしてその中で主家である岩松氏と、家宰であった横瀬氏がどのような立場に置かれていたかを把握する必要がある。成繁の後の行動は、この歴史的土壌なくしては生まれ得なかった。

享徳の乱と関東の分裂

室町時代、関東は鎌倉公方と、それを補佐する関東管領によって統治されていた。しかし、両者の対立は次第に先鋭化し、ついに享徳3年(1454年)末、鎌倉公方・足利成氏が関東管領・上杉憲忠を暗殺したことで、関東全域を巻き込む大乱が勃発する。これが「享徳の乱」である。この乱により、利根川を境として関東は東西に二分され、東の古河を本拠とする古河公方・足利成氏方と、西の五十子(いかっこ、埼玉県本庄市)に陣を構える関東管領・上杉氏方との間で、約30年にわたる泥沼の戦いが繰り広げられた。

この大乱は、関東の武士社会に決定的な影響を与えた。国衆と呼ばれる在地領主たちは、公方方か管領方のいずれかに属することを強制され、従来の所領安堵や主従関係は著しく流動化した。昨日までの主君が明日には敵となり、一族内でも敵味方に分かれて争うことが常態化する。このような状況は、旧来の権威や家格が意味をなさなくなり、個々の武将の軍事力や戦略眼といった「実力」が、その運命を左右する時代の到来を意味していた。

名門岩松氏の苦境

上野国守護であった岩松氏は、清和源氏の名門・新田氏の嫡流を称する、関東でも屈指の名家であった。しかし、享徳の乱という未曾有の危機において、その名門としての権威は、むしろ足枷となった。岩松氏は伝統的に関東管領・上杉氏の配下にあったが、地理的には公方方の勢力圏に近く、家中には古河公方へ内通する者も現れるなど、その立場は極めて不安定であった。

さらに深刻だったのは、岩松氏内部に根深く存在した対立である。惣領家と、分家である礼部(たつぶ)家との間には、家督を巡る長年の抗争があり、一族の結束は著しく弱体化していた。このような内部対立と、享徳の乱という外部からの圧力が複合的に作用し、当主のリーダーシップは著しく低下。領国を統治する能力は、事実上麻痺状態に陥っていた。この権力の真空状態こそが、家宰であった横瀬氏にとって、歴史の表舞台に躍り出る絶好の機会を提供することになる。

家宰・横瀬氏の台頭

横瀬氏は、主家と同じく新田氏の庶流を称し、代々岩松氏の家宰(執事)職を務めてきた譜代の重臣であった。家宰とは、主君の家政を取り仕切り、領国の行政・軍事を実質的に運営する最高責任者である。主君が内外の危機によって統治能力を失った時、その機能を代行するのは、必然的に家宰の役割となる。

成繁の父である横瀬国繁の代から、横瀬氏は弱体化する主君に代わって、実質的な権力を行使する場面が増えていたと推察される。この「代行」が常態化するにつれて、領国における権力の重心は、名目上の主君である岩松氏から、実務を担う家宰の横瀬氏へと、構造的に移行していった。成繁の権力掌握は、彼一代の突出した行動というよりも、父祖の代から続く、主家の弱体化と家宰家の実力化というパワーバランスの逆転が、享徳の乱という歴史的状況下で一気に顕在化したものと理解することができる。彼は、父祖が築いた家中の実権と、時代が生んだ権力の空白を最大限に活用し、そのキャリアをスタートさせたのである。

以下の図は、成繁を取り巻く主要な人物とその関係性を整理したものである。主君を飛び越え、その上位権威と直接結びつくという、下剋上の構造が明確に示されている。

表2:岩松・横瀬家周辺の主要人物関係図

- 中心人物:横瀬成繁

- 主家(岩松氏)

- 岩松尚純 :主君。文芸に傾倒し、成繁と対立。後に成繁によって追放される。

- 岩松昌純 :尚純の子。成繁によって傀儡の当主として擁立される。

- 上位権威・同盟者

- 足利成氏(古河公方) :関東管領・上杉氏と敵対。成繁は尚純を追放するにあたり、成氏の権威を後ろ盾とした(同盟・支援関係)。

- 敵対勢力

- 上杉顕定(山内上杉家・関東管領) :岩松氏の本来の主筋。成繁の行動を公認せず、敵対関係となる。

- 一時的な同盟者

- 長尾景春 :関東管領に反旗を翻した武将。成繁は景春の乱に同調し、共に上杉氏と戦った。

- 一族(横瀬氏)

- 横瀬国繁 :父。成繁以前に、横瀬氏の実力化の基礎を築いた。

- 横瀬景繁 :子。成繁の権力を継承。

- 由良重繁 :孫。横瀬から由良へ改姓し、戦国大名としての独立を完成させる。

第二章:主家との亀裂 — 成繁と岩松尚純の対立

横瀬成繁による権力掌握の直接的な引き金となったのは、主君・岩松尚純との決定的な対立であった。この対立は、単なる主従間の性格の不一致や権力闘争に留まらず、戦国時代黎明期における領主のあり方を巡る、深刻な路線対立、あるいはイデオロギーの衝突であったと解釈することができる。

「文」の尚純と「武」の成繁

主君である岩松尚純は、連歌や和歌といった文芸活動に深く傾倒していたことが、当時の記録から明らかになっている。宗祇をはじめとする当代一流の文化人とも交流があり、その教養の高さは室町時代の守護大名として、決して異例なものではなかった。平時であれば、彼の態度は文化を愛する名君として称賛されたかもしれない。しかし、彼が生きた時代は、享徳の乱によって関東全土が戦火に包まれ、領国の存亡が常に脅かされる非常時であった。

このような状況下で、家宰として領国の軍事・行政の全責任を実質的に担っていたのが、現実主義者の横瀬成繁であった。領主の第一の責務が領土と領民の安全保障であると考える成繁にとって、主君が戦乱の現実から目を背け、文芸の世界に没頭する姿は、単なる趣味の域を超えた「当主としての職務放棄」と映ったであろう。両者の対立の根源には、室町時代的な文化・権威に依存する旧来の統治スタイル(尚純)と、軍事力と実務能力を基盤とする新たな実力主義的統治スタイル(成繁)との間の、埋めがたい溝が存在した。これは、「旧時代の価値観」と「新時代の価値観」の代理戦争とも言うべき構造であった。

成繁の外交戦略:古河公方との連携

主君との対立が深まる中、成繁は極めて大胆かつ戦略的な一手を打つ。それは、岩松氏が本来属していた関東管領・上杉氏陣営を離脱し、その敵対勢力の頂点に立つ古河公方・足利成氏と直接連携することであった。家臣が主君を飛び越えて、敵対陣営の最高権威と結びつくという行為は、主従関係の完全な形骸化を意味し、事実上の反逆宣言に等しい。

しかし、この行動は単なる軍事同盟の締結以上の、高度な政治的意味合いを持っていた。成繁は、古河公方という関東における公的な権威から「お墨付き」を得ることによって、自らの行動を正当化する大義名分を獲得したのである。これにより、彼の後のクーデターは、単なる家臣による私的な反逆ではなく、「公方の意に背き、領国を危機に陥れる不適格な主君を、公方の承認の下に排除する」という「逆賊誅伐」へと、その意味合いを転換させることが可能となった。彼は、自らの下剋上行為を、公的な「秩序回復」行為として見せるという、巧みな政治的レトリックを駆使したのである。この外交戦略こそ、成繁が単なる武辺者ではなく、優れた戦略家であったことを雄弁に物語っている。

第三章:文明年間のクーデター

主君・岩松尚純との路線対立、そして古河公方という強力な後ろ盾の獲得。これらの準備を着々と進めた横瀬成繁は、ついに実力による権力掌握へと踏み出す。文明7年(1475年)に実行されたこの一連の動きは、関東戦国史における下剋上の象徴的な事件として、後世に記憶されることになる。

武力行使と尚純の追放

文明7年(1475年)、横瀬成繁は古河公方・足利成氏の支援を背景に、ついに軍事行動を開始した。彼は主君・岩松尚純が居城としていた岩松城(後の金龍寺城、群馬県太田市)を攻撃し、尚純を武力で追放したのである。抵抗する術を失った尚純は隠居を余儀なくされ、政治の表舞台から完全に姿を消した。ここに、名門岩松氏による上野東部地域の支配は事実上終焉を迎え、横瀬氏による新たな時代が幕を開けた。

傀儡当主・昌純の擁立

ここで注目すべきは、成繁がとった次の一手である。彼は自らが岩松氏の当主の座に就く、あるいは岩松家そのものを滅ぼすという選択をしなかった。代わりに、追放した尚純の嫡男である岩松昌純を、新たな当主として擁立したのである。

この行動は、成繁の極めて計算高い政治感覚を示すものである。もし彼が自ら「岩松」を名乗り、当主の座を簒奪していれば、それは紛れもない「主殺し」「篡奪者」として、家格や秩序を重んじる関東の他の国衆から強い反発と警戒を招き、政治的に孤立する危険性があった。しかし、正統な後継者である昌純を当主として立てることで、「岩松家は存続しており、自分はあくまでその後見人、および家宰として国政を執行しているに過ぎない」という建前を維持することができた。彼は、権力の実態は完全に掌握しつつも、権威の「外見」は温存することで、支配の移行に伴う政治的コストを最小限に抑えるという、高度な政治判断を下した。

「家宰」から「国政執行者」へ

傀儡当主・昌純を擁立したことで、横瀬成繁の立場は名実ともに変質した。彼はもはや単なる主家の「家宰」ではなく、岩松領国の全てを取り仕切る「国政執行者」となった。以後、岩松氏の名の下に発給される領地安堵状や命令書も、その実質的な意思決定は全て成繁によって行われる体制が確立する。

この一連のクーデターは、「(旧主君の追放)→(正統な後継者の擁立)→(上位権威からの承認)」という手続きを踏むことで、武力による権力奪取を可能な限り「合法的」に見せかけるという、洗練された手法であった。これは、主君が保持していた「権威(名目上の正統性)」と、家臣が実力で手にした「権力(実質的な支配力)」とを完全に分離させ、前者を後者を行使するための「器」として利用する、まさに下剋上の本質を体現するものであった。成繁が示したこの巧みな権力掌握術は、後の戦国大名たちが用いる手法の先駆けとも言えるものであり、彼の政治家としての非凡さを示している。

第二部:上州の支配者としての実像

権力を掌握した横瀬成繁は、単に君臨しただけではなかった。彼は新たな支配者として、軍事、行政、さらには文化の各方面から自らの支配体制を盤石なものにしていく。その手腕は、彼が次代の支配者像、すなわち「戦国大名」として必要な資質を包括的に備えていたことを示している。

第四章:領国経営の手腕

成繁の統治は、旧主の権威を借りながらも、その実態は全く新しいものであった。彼は新たな軍事拠点の構築、支配者としての権能の直接行使、そして文化の活用を通じて、横瀬氏による永続的な支配の礎を築き上げた。

新拠点・金山城の築城

成繁の支配者としてのもっとも象徴的な事業が、金山城(群馬県太田市)の築城である。築城の正確な年代には諸説あるが、文明元年(1469年)頃には既に工事が始められていたとされ、成繁が権力を掌握した後に、本格的な整備が進められたと考えられる。

この金山城の選定と構築には、成繁の明確な戦略思想が反映されている。旧主・岩松氏の居城であった岩松城が平地に築かれた館形式の城であったのに対し、金山城は標高239メートルの独立峰に築かれた、極めて防御能力の高い山城であった。これは、戦乱が常態化した戦国時代の新たな戦の形態に即応するための、軍事合理性の追求である。同時に、この築城は、岩松氏の伝統と権威から物理的に距離を置き、横瀬氏自身の新たな政治的・軍事的中心地を確立するという、強い意志の表明でもあった。金山城は、まさしく横瀬氏による新時代の到来を告げるモニュメントだったのである。

支配者としての権能行使

成繁は、軍事拠点の整備と並行して、統治の制度化も進めた。その証拠として、彼が自らの花押(サイン)を据えた免許状(「免許安堵状」)を発給していたことが確認されている。これは、家臣や領民の土地所有権を、岩松氏ではなく横瀬成繁個人の権威によって保証(安堵)する行為である。これにより、彼は傀儡の主君を介さず、領内の人々と直接的な主従関係・支配関係を構築していった。権力の物理的な中心を金山城に移すと同時に、免許状の発給を通じて、権力の制度的な掌握をも成し遂げたのである。

文化的側面 — 連歌への参加

興味深いことに、武断派のイメージが強い成繁は、かつて追放した主君・尚純が傾倒した連歌の世界にも、その足跡を残している。これは、彼が単なる武辺一徹の人物ではなかったことを示唆する。当時の連歌は、高度な文化教養であると同時に、武士社会における重要な社交・情報交換の場でもあった。成繁は、支配者として必要な文化資本を獲得し、それを政治的・社会的なコミュニケーションの道具として活用することの重要性を理解していた。

この事実は、成繁が尚純を批判した本質を浮き彫りにする。彼の批判の対象は「文化そのもの」ではなく、あくまで「領主としての責務を放棄して文化に溺れること」であった。権力者となった成繁は、武力による支配(武断)と、文化による権威付け(文治)の双方を、尚純とは異なる現実的なバランス感覚で実践しようとした。彼は、軍事(金山城)、行政(免許状)、文化(連歌)という複数の側面から、自らの支配を重層的に固めていった、極めて体系的な思考を持つ統治者であったと言える。

第五章:関東戦国網の操舵手

領国支配の基盤を固めた成繁は、次に、より大きな視点、すなわち関東全体の政治力学の中で自らの地位を確立するという課題に直面する。享徳の乱が終結した後も、関東の動乱は終わらなかった。成繁は、次々と発生する新たな戦乱の波を、脅威としてではなく好機として捉え、巧みな外交戦略によって乗り切っていく。

長尾景春の乱への参陣

文明8年(1476年)、関東管領・上杉顕定の家宰であった長尾景春が、主君に反旗を翻すという事件が勃発する(長尾景春の乱)。この乱において、成繁は古河公方・足利成氏と共に、いち早く景春方に与して関東管領・上杉氏と戦った。この行動は、彼がクーデターの際に掲げた「反・関東管領」という外交方針を一貫して維持するものであった。

この参陣には、明確な戦略的意図があった。第一に、自らのクーデターを正当化してくれた古河公方との同盟関係を再確認し、その信頼を確固たるものにすること。第二に、関東管領・上杉氏の権威と権力をさらに削ぐことで、自らの独立性を高めることである。岩松氏は本来、上杉氏の被官(家臣)であった。もし上杉氏の権力が盤石であれば、彼らは主君を追放した成繁を「逆臣」として、いつでも討伐する大義名分を持っていた。したがって、成繁にとって、上杉氏を弱体化させ続けることは、自らの生存と独立を維持するための絶対条件だったのである。長尾景春の乱への参陣は、いわば自らが起こしたクーデターの延長戦であった。

両上杉氏の抗争と成繁の立場

長尾景春の乱を経て、関東管領上杉氏は、宗家である山内上杉家と分家である扇谷上杉家の二つに分裂し、両者が関東の覇権を巡って泥沼の抗争(長享の乱)に突入する。この新たな混乱の中で、成繁の立場はさらに重要性を増した。彼はもはや、どちらか一方の陣営に属する単なる「国衆」ではなく、自立した勢力として、両上杉氏の間で巧みにバランスを取りながら、自領の保全と勢力拡大を図る「プレイヤー」の一人となっていた。

大勢力が互いに争い、疲弊する中で、彼は漁夫の利を得る形で、着実に自らの政治的地位を高めていった。関東の混乱を巧みに利用し、自らの価値を最大化するその手腕は、戦国時代の典型的な処世術であり、成繁がその関東における先駆者であったことを示している。彼は、上野国内の桐生氏や小幡氏といった他の国衆とも、時には連携し、時には牽制しあう複雑な関係を築きながら、地域における主導権を確立していったのである。

第六章:権力の継承と由良氏の礎

いかに優れた人物であっても、その権力が一代で終わるならば、歴史に大きな足跡を残したとは言えない。成繁の真の功績は、単に権力を奪ったこと以上に、その権力を安定的に次世代へ継承させ、新たな支配者一族としての「家」を創始した点にある。彼が築いた盤石な土台があったからこそ、その子孫は「横瀬氏」という家臣の殻を破り、戦国大名「由良氏」へと脱皮することができたのである。

晩年と権力移譲

横瀬成繁は、明応4年(1495年)に75歳の高齢でその生涯を閉じた。彼の死後、家宰職と岩松領国の実権は、嫡男の横瀬景繁へと、大きな混乱もなく円滑に継承された。これは、成繁の生前のうちに後継体制が確立され、その支配が家臣団や領民に広く受け入れられていたことの証左である。下剋上によって成立した権力は、その正統性の脆弱さから、創始者の死後に瓦解することが少なくない。しかし、成繁の権力は、彼の死後も揺らぐことはなかった。この事実は、彼の政治的手腕が一時的なものではなく、持続可能な統治システムを構築するに至っていたことを何よりも雄弁に物語っている。

「横瀬」から「由良」へ — 改姓の意義

成繁が遺した最大の政治的遺産は、孫の代に結実する。成繁の孫にあたる重繁(後の由良成繁、法名:新田斎)の代、大永年間(1521年〜1528年)に、横瀬氏はその姓を「由良」へと改めた。この改姓は、単なる名称の変更ではなく、極めて重大な政治的宣言であった。

「横瀬」という姓は、あくまで「岩松氏の家臣」という出自と分かちがたく結びついていた。支配の実態がどれほど変わろうとも、姓がそのままである限り、名目上は岩松氏の家臣という立場から完全に脱却することはできない。これに対し、「由良」は、彼らが祖先と称する新田義重が、上野国で最初に本拠地としたとされる由良郷(現在の太田市由良町)に由来する、より古く権威ある地名であった。この姓を名乗ることにより、彼らは岩松氏との主従関係の記憶を過去のものとし、自らこそが名門・新田氏の正統な後継者であり、岩松氏とは別個の独立した領主であることを内外に宣言したのである。

この由良氏への改姓は、祖父・成繁が始めた下剋上の、いわば総仕上げであった。成繁が実質的な権力を奪い(第一段階)、その孫が家臣としての旧姓を捨て、独立大名としての新姓を名乗る(第二段階)。この二段階のプロセスを経て、権力交代は名実ともに完成した。成繁が成し遂げた「事実上の独立」を、孫の代で「名目上の独立」へと昇華させた、必然的な論理の帰結であった。

終章:横瀬成繁の歴史的評価

横瀬成繁の生涯を、彼が生きた時代の激動の中に位置づけて考察する時、その人物像は単なる「篡奪者」という一面的な評価には収まらない、多角的で深遠なものとして浮かび上がってくる。彼は、まさしく関東における戦国時代の扉をこじ開けた、時代の転換点を象徴する人物であった。

下剋上大名の典型として

成繁の生涯は、室町幕府が築いた守護・関東管領体制という旧来の秩序が崩壊し、実力ある守護代や国人領主が、主家の権力を奪取して自立していく戦国時代特有の社会変動、すなわち「下剋上」の、関東における最も初期かつ典型的な成功事例として評価することができる。主家との路線対立、外部勢力(古河公方)との連携による大義名分の獲得、武力による旧主の追放、傀儡の擁立による支配の正当化、そして新拠点の構築による支配体制の確立という一連の流れは、後の多くの戦国武将が辿る道のりの雛形を示している。

篡奪者か、創造者か

彼の行動を、主君を裏切った「不忠者」として倫理的に断じることは容易である。しかし、歴史的評価はその一面のみでは完結しない。彼が生きた時代、主家である岩松氏は内外の危機に対応できず、領主としての統治能力を完全に失っていた。そのような機能不全に陥った旧権力に代わり、混乱の時代に新たな秩序と安定をもたらそうとした「新時代の創造者」としての一面を、成繁は確かに持っていた。彼の行動は、個人的な野心に根差すものでありながらも、同時に、領国の存続という、より大きな責務感に突き動かされた、歴史の必然が生んだ極めて合理的な選択であったと見ることも可能である。

関東戦国史における功罪

横瀬成繁の台頭は、関東における旧来の権威、特に絶対的であったはずの関東管領・上杉氏の権威失墜を加速させ、家格や血統よりも個人の実力がものをいう時代の到来を決定づけた。彼が築き上げた由良氏は、その後、北の上杉、南の北条、西の武田という強大な勢力に囲まれながらも、祖父・成繁が示した巧みな外交戦略と、金山城という堅固な拠点を武器に、一世紀近くにわたって独立を保ち続けた。その盤石な礎を一代で築き上げた成繁の戦略眼と政治力は、高く評価されるべきである。

彼の生き様は、同時代および後世の関東の武士たちにとって、一つの鮮烈なモデルケースとなった。それは、家格や伝統といった旧来の束縛を打ち破り、自らの才覚と戦略、そして時代の流れを読む力さえあれば、運命を切り開き、新たな支配者となり得ることを証明したからである。横瀬成繁は、まさしく自らの手で歴史を動かした、関東戦国史における真の主役の一人であったと言えよう。