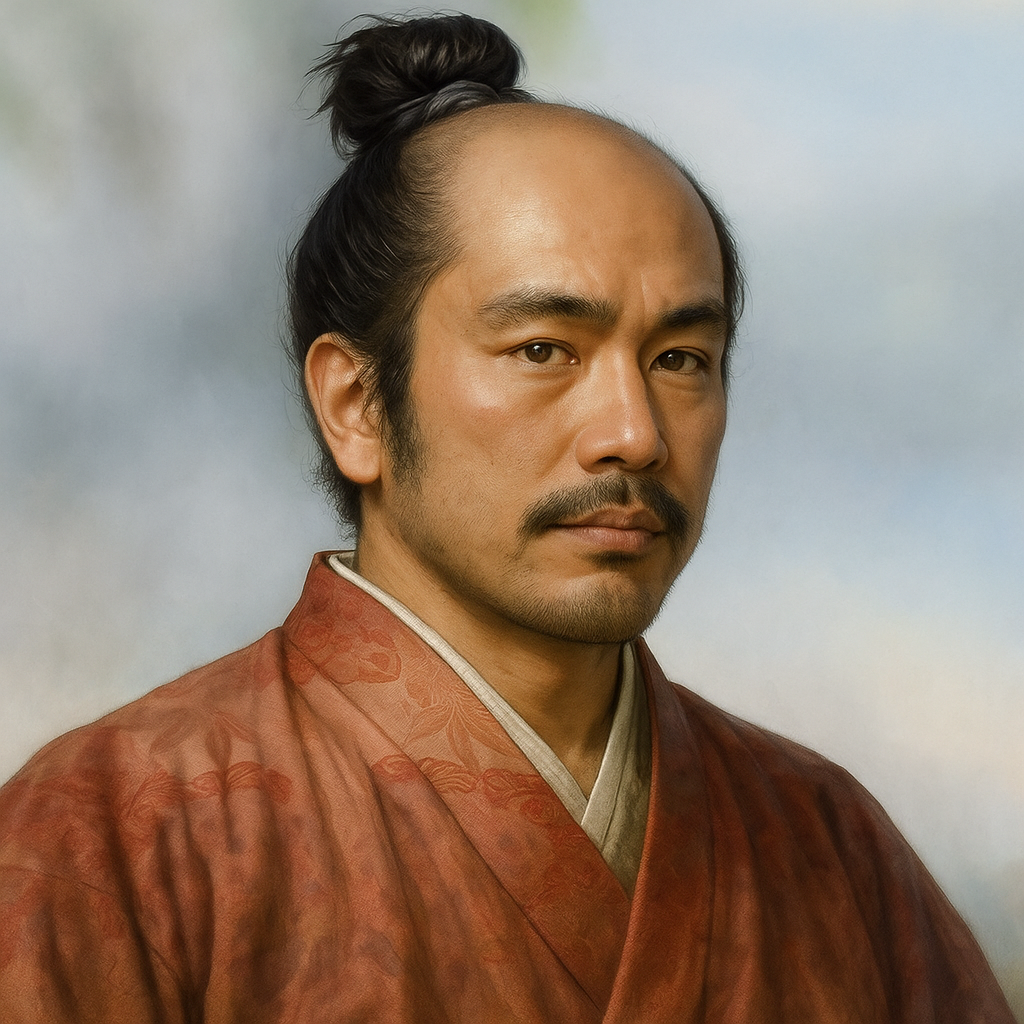

樺山久高

樺山久高は島津家重臣。九州平定や朝鮮出兵で武功を挙げ、琉球侵攻の総大将を務めた。文武両道に秀でたが、晩年は主君との確執に苦しんだ。

樺山久高の生涯――戦国・江戸移行期を生きた島津家重臣の実像

序章:樺山久高という武将――その実像と歴史的評価

樺山久高(かばやま ひさたか、1560-1634)は、日本の戦国時代から江戸時代初期にかけて、薩摩の雄・島津家に仕えた武将です 1 。彼の名は、豊臣秀吉の朝鮮出兵における武功、そして琉球侵攻の総大将という、華々しい軍事行動と共に記憶されています。しかし、その生涯は単なる武勇伝に終始するものではありません。彼の人生の軌跡は、戦乱の世から泰平の世へと日本社会が大きく構造転換を遂げる、その激動の時代そのものを映し出す鏡であると言えます。

久高の人物像は、二つの側面から捉えることができます。一つは、数多の戦場を駆け抜け、主君の版図拡大に貢献した「武人」としての顔です。高原城攻めから沖田畷の戦い、岩屋城攻めでの「一番首」に至るまで、彼の青年期は戦功によって彩られています 3 。もう一つは、和歌や蹴鞠といった公家文化にも通じた「文化人」としての一面です 1 。この「文武両道」は、単に彼個人の才能を示すものではなく、武勇が全てであった戦国武将が、統治と教養を兼ね備えた近世大名の家臣(官僚)へと変質していく時代の要請を体現したものでした。彼の生きた時代は、武士階級が純粋な戦闘集団から、政治と文化を担う支配階級へとその役割を変化させていく過渡期であり、彼の生涯はこの歴史的な潮流を一身に映しています。

本報告書は、樺山久高という一人の武将の生涯を、その出自と家督継承、九州平定戦と朝鮮出兵における武功、日本史の転換点となった琉球侵攻、そして藩政への参与と晩年という四つの章立てで多角的に分析します。断片的な逸話の集合体としてではなく、個人の運命が時代の大きなうねりといかに交錯したのかを解き明かし、その歴史的実像に迫ることを目的とします。

第一章:出自と家督継承――波乱の時代の幕開け

樺山久高の生涯の基盤を理解するためには、まず彼が属した樺山氏の系譜と、彼が青年期に経験した劇的な運命の転換を詳らかにする必要があります。名門一族の次男として生まれた彼が、いかにして宗家の家督を継ぐに至ったのか。その道のりは、主家の政争と一族の相次ぐ死という、個人の力では抗い難い出来事に満ちていました。

第一節:島津一門・樺山氏の系譜

樺山氏は、鎌倉時代に遡る島津氏の庶流であり、極めて格式の高い一門でした。その祖は、島津宗家4代当主・島津忠宗の五男である資久(すけひさ)に始まります 6 。資久が日向国三股院の樺山(現在の宮崎県北諸県郡三股町)を領地としたことから、「樺山」を姓とするようになりました 7 。

戦国期に入り、樺山氏の地位を不動のものとしたのが、久高の祖父にあたる8代当主・樺山善久(よしひさ)です。善久は、島津氏中興の祖と称される島津忠良の次女・御隅(おすみ)を正室に迎え、島津宗家15代当主・貴久の義兄という極めて近い姻戚関係を築きました 2 。彼はその武勇と政治的手腕をもって、島津氏の薩摩・大隅・日向の三州統一に大きく貢献した重鎮であり、家中に重きをなしました 2 。この祖父・善久が築いた宗家との密接な関係と家臣団内での威信は、孫である久高の代に至るまで、樺山家が島津家中で特別な地位を保つための強固な基盤となったのです。

第二節:大野氏への入嗣と復姓――政変の渦中で

樺山久高は、樺山忠助の次男として生まれました 3 。彼の青年期は、自身の将来を大きく左右する劇的な政変によって特徴づけられます。当初、久高の将来は安泰に見えました。彼は島津家の重臣である大野忠宗の婿養子となり、「大野七郎忠高」と名乗ります 3 。これは将来を嘱望された武士にとって、典型的な出世街道でした。

しかし、天正19年(1591年)、その運命は暗転します。義父である大野忠宗が、主君・島津義久の命により突如として誅殺されるという事件が起こったのです 3 。その理由は史料に詳らかにされていませんが、この事実は当時の島津家中に激しい権力闘争が存在したことを示唆しています。この政変に連座する形で、久高は妻であった大野忠宗の娘・妙春と離縁させられ、自身も加世田(かせだ)での蟄居(ちっきょ)を命じられるという厳しい処分を受けました 3 。有力家臣の一員から一転して「罪人の一族」として扱われるという、絶望的な状況に陥ったのです。

この逆境からの復活は、彼の武才が島津家にとっていかに不可欠であったかを物語っています。蟄居中の久高に対し、島津義弘から朝鮮出兵(文禄の役)に参加する島津久保(義弘の次男)の供をするよう命令が下りました 3 。この命令を機に、彼は大野家との縁を断ち切り、樺山姓に復帰。「樺山権左衛門久高」と改名し、200石を加増されて家老に任じられるという、異例の抜擢を受けます 3 。この一連の出来事は、戦国武将の立身がいかに主家の政争という危うい基盤の上にあったかを示すと同時に、政治的な連座責任をも覆すほどの「個の武勇」が、依然として武士にとって最大の価値であったことを証明しています。

第三節:樺山宗家の継承

次男であった久高が樺山家の家督を継いだのは、一族に相次いだ不幸によるものでした。本来の家督継承者であった兄・規久(のりひさ)は早くに亡くなっていました 1 。その跡を継いだのは規久の子、すなわち久高の甥にあたる樺山忠正(ただまさ)でしたが、彼もまた文禄・慶長の役から帰国後の慶長4年(1599年)、嗣子のないまま伏見の地で病死してしまいます 3 。

この結果、大野家から復帰し、すでに島津家の家老として活躍していた久高が、図らずも樺山氏の13代当主として宗家を相続することになりました 3 。彼の人生は、自らの武功や才覚だけでなく、他者の死という偶然によっても大きく形作られていったのです。

第二章:島津の驍将――九州平定と文禄・慶長の役

樺山久高の名声は、数々の戦場における卓越した武功によって築かれました。島津氏がその版図を九州一円に広げた統一戦争から、豊臣秀吉による未曾有の大事業であった朝鮮出兵に至るまで、彼は常に第一線で戦い続け、島津軍の強さを象徴する将の一人としてその名を轟かせました。

第一節:九州統一戦での武功

若き日の久高は、島津氏が宿敵たちと死闘を繰り広げた九州平定の戦いの中で、武将としての頭角を現しました。彼の初陣は、天正4年(1576年)の高原城攻めと記録されています 3 。以降、彼は島津軍の主要な合戦に次々と参加し、武功を重ねていきます。

特筆すべきは、九州の覇権を左右した重要な戦いでの活躍です。天正12年(1584年)、有馬・島津連合軍が龍造寺隆信の大軍を破った「沖田畷の戦い」に従軍 3 。天正13年(1585年)の肥後・堅志田城攻めでは敵兵2人を討ち取る功を立て、翌天正14年(1586年)の筑前・勝尾城攻めでは、敵と組み打ちとなり、自らも手傷を負いながらこれを討ち取りました 3 。そして、九州の戦国史に名高い高橋紹運の壮絶な籠城戦で知られる「岩屋城攻め」においては、城に一番乗りして敵の首級を挙げる「一番首」の功名を成し遂げています 3 。

豊臣秀吉による九州征伐が始まると、島津軍は苦境に立たされます。久高は島津義弘の軍に属して豊後に出陣し、坂無城の守備を任されました。肥後の豪族たちが豊臣方に寝返り、城が攻められる危機に瀕した際には、新納忠元(にいろ ただもと)ら歴戦の勇将と共に敵陣を突破し、100名もの敵を討ち取って無事に薩摩へと帰還を果たしました 3 。これらの戦歴は、彼が単なる勇猛な武士であるだけでなく、いかなる苦境においても冷静に状況を打開できる、優れた将であったことを示しています。

第二節:朝鮮出兵――泗川の戦い

文禄・慶長の役は、樺山久高の武名を不動のものとした戦役でした。前述の通り、義父の誅殺という政変で一度は失脚した彼でしたが、その武才を惜しまれて家老として復帰し、島津義弘・忠恒(後の初代薩摩藩主・家久)父子に従って朝鮮半島へと渡ります 3 。

この戦役で島津軍の名を天下に轟かせたのが、慶長3年(1598年)10月の「泗川(しせん)の戦い」です。泗川倭城(わじょう)に籠る島津軍約7,000に対し、明・朝鮮連合軍は数万(史料によっては20万とも)と称される大軍で押し寄せました 12 。圧倒的な兵力差にもかかわらず、総大将・島津義弘は巧みな籠城戦と伏兵、そして得意の鉄砲戦術を駆使してこれを迎撃。城門破壊用の火薬が爆発して敵軍が混乱した隙を突いて城から打って出ると、連合軍を徹底的に撃破しました 12 。

この戦いにおける島津軍の勇猛さは「鬼島津(おにしまづ)」と恐れられ、朝鮮や明の記録にもその名は刻まれました 15 。樺山久高もまた、この伝説的な勝利を支えた主要な将の一人として奮戦したとされています 3 。この泗川の戦いでの功績は高く評価され、戦後、主君である島津忠恒(家久)が出水(いずみ)の地を所領として与えられる一因となりました 2 。

第三節:露梁海戦の実相――「李舜臣撃破」説の検証

ご依頼者が事前に把握されていた「李舜臣の率いる亀甲船水軍を破った」という情報は、樺山久高の武功としてしばしば語られますが、その実態はより複雑であり、単純な勝利とは言えないものでした。この露梁(ろりょう)海戦の真相を、複数の史料から多角的に検証します。

まず、この海戦の日本側の第一目的は、敵水軍の殲滅ではなく、明・朝鮮連合軍に包囲され順天城に孤立していた小西行長軍を救出し、安全に撤退させることにありました 16 。島津義弘、立花宗茂、宗義智らの軍は、この救出作戦のために急遽編成された救援部隊だったのです。

慶長3年11月18日未明、露梁海峡を通過しようとした日本軍は、待ち伏せていた明・朝鮮連合水軍の挟撃を受け、海戦が始まりました 16 。戦いは夜間の混戦となり、島津義弘の本隊の船が敵船に囲まれて窮地に陥るほどの激戦でした 17 。この戦いの結果、朝鮮水軍を率いた名将・李舜臣は銃弾に当たって戦死しますが 16 、日本側もまた大きな損害を被りました。

この激戦の最中、樺山久高が率いた部隊の動向は、輝かしい武功譚とは程遠いものでした。彼の一隊は海峡の突破には成功したものの、本隊と分断されてしまいます。さらに、潮流に流されたか、あるいは敵に追われた結果、観音浦(かんのんほ)と呼ばれる湾の浅瀬に乗り上げて座礁し、船を失ってしまいました 17 。久高らはやむなく船を捨てて南海島(ナムヘド)に上陸し、徒歩で島を横断して東岸へ脱出するという、九死に一生を得る過酷な経験をしています。この時の困難な状況は、『征韓録』などの日本側史料にも記されています 16 。

以上の事実を総合すると、露梁海戦は、日本側が「小西行長の救出」という戦略目標を達成した点では「成功した作戦」と評価できます。しかし、戦術レベルで見れば、多大な犠牲を払った辛勝であり、樺山久高個人にとっては、座礁・遭難という苦難の体験でした。「李舜臣を破った」という言説は、結果として李舜臣がこの海戦で命を落とした事実と、「鬼島津」の勇猛なイメージが結びついて後世に形成された、単純化された神話と捉えるべきでしょう。歴史の現実は、英雄譚よりも遥かに複雑で、過酷なものでした。

第三章:琉球侵攻――総大将としての栄光と影

慶長14年(1609年)、樺山久高は、その武将としてのキャリアの頂点とも言える大役を担います。薩摩藩による琉球王国への侵攻において、総大将に任命されたのです。この軍事行動は、琉球王国の独立を事実上終焉させ、その後の日琉関係を決定づけた歴史的な事件でした。久高の役割は、この作戦を軍事的に成功させることにありましたが、その背景には徳川幕府と島津家の複雑な政治的・経済的思惑が渦巻いていました。

第一節:出兵の背景と島津家の思惑

薩摩藩による琉球侵攻は、決して島津家の独断で行われたものではありませんでした。その背後には、天下統一を成し遂げた徳川家康の対外政策と、薩摩藩が抱える内政上の課題が深く関わっていました。

関ヶ原の戦いを経て日本の支配者となった徳川家康は、豊臣秀吉の朝鮮出兵によって断絶していた明との国交回復を模索していました。その仲介役として、古くから明と朝貢関係にあった琉球王国に白羽の矢が立てられます 25 。家康は琉球に対し、幕府への服属と使節の派遣を求めましたが、明との関係を最優先する琉球側はこれを拒否。この態度が、幕府に武力行使を容認させる口実を与えました 25 。

一方、薩摩藩主・島津家久(忠恒)にとって、琉球侵攻は藩の命運を賭けた事業でした。九州平定戦での敗北や関ヶ原の戦いでの西軍参加により、藩の財政は極度に疲弊していました 27 。この危機を打開するため、琉球が独占していた対中国貿易の莫大な利益に目を付けたのです 28 。幕府の権威を借りて琉球を支配下に置くことは、薩摩藩にとって経済的再生の切り札でした。

この侵攻を正当化するため、島津氏は様々な論理を構築しました。その一つが、琉球は古く室町時代の嘉吉年間(1441-1444年)に将軍から島津氏に与えられた「附庸国(ふようこく)」であるとする「嘉吉附庸説」です 31 。また、秀吉の時代から幕府の命令に従わない琉球の「無礼」を正す、という大義名分も掲げられました 25 。こうして、幕府の対外政策と薩摩藩の経済的野心が合致し、琉球侵攻は実行に移されたのです。

第二節:進軍と制圧の軌跡

慶長14年(1609年)3月4日、樺山久高を総大将、平田増宗(ひらた ますむね)を副将とする約3,000の兵を乗せた80余艘の船団が、薩摩半島の山川港から出帆しました 33 。

軍勢はまず、当時琉球王国の支配下にあった奄美群島へと向かいます。3月7日に奄美大島に到着すると、現地の首脳である按司(あじ)たちはほとんど抵抗することなく薩摩軍に協力しました 33 。続く徳之島では一部で島民による抵抗がありましたが、薩摩軍が装備する鉄砲の圧倒的な火力の前に、戦闘は短期間で終結しました 28 。沖永良部島を経由した薩摩軍は、3月25日には沖縄本島北部の要衝・運天港(うんてんこう)に上陸を果たします 33 。

薩摩軍上陸の報に驚いた琉球王府は、ただちに和睦交渉のため、日本語に堪能な西来院の僧・菊隠(きくいん)を使者として派遣します 33 。しかし、樺山久高は交渉に応じる姿勢を見せつつも、軍の進撃を止めることはありませんでした。和睦交渉の裏で、薩摩軍は浦添城などを焼き払いながら王都・首里へと進軍。4月1日には首里近郊の太平橋で琉球側の部隊と衝突し、これを撃破すると、一気に首里城を包囲しました 33 。戦闘経験の乏しい琉球側に大規模な抵抗は不可能であり、同日、国王・尚寧(しょうねい)は降伏を決断し、首里城は占拠されました 33 。

表:琉球侵攻主要日程表

|

日付(慶長14年) |

場所 |

主要な出来事 |

関連人物(薩摩側・琉球側) |

|

3月4日 |

鹿児島・山川港 |

樺山久高率いる約3,000の軍勢が出港。 |

樺山久高、平田増宗 |

|

3月7日 |

奄美大島 |

戦闘なく制圧。現地の按司が協力。 |

樺山久高 |

|

3月16日-24日 |

徳之島・沖永良部島 |

局地的な抵抗を鉄砲で制圧し、本島へ向け進発。 |

樺山久高 |

|

3月25日 |

沖縄本島・運天港 |

薩摩軍が沖縄本島に上陸。 |

樺山久高 |

|

3月27日 |

今帰仁 |

琉球王府が和睦使者として菊隠を派遣。交渉が開始される。 |

樺山久高、菊隠、名護良豊(人質) |

|

4月1日 |

首里 |

太平橋で戦闘。薩摩軍が勝利し、首里城を包囲・占拠。 |

樺山久高、城間盛増(戦死) |

|

4月4日 |

首里 |

国王・尚寧が首里城を下城。 |

尚寧王、樺山久高 |

|

5月15日 |

那覇港 |

尚寧王が樺山久高らと共に薩摩へ出発。 |

尚寧王、樺山久高、平田増宗 |

第三節:首里城占領と戦後処理

軍事的な制圧を完了した後、薩摩藩は琉球に対する新たな支配体制の構築に着手しました。その目的は、琉球の対外的な独立国の体面を維持させつつ、実質的な支配権を確立することにありました。

侵攻の総仕上げとして、降伏した国王・尚寧は、樺山久高らと共に捕虜として薩摩へ連行されました 33 。翌慶長15年(1610年)、尚寧は藩主・島津家久に伴われて江戸へ上り、駿府で大御所・徳川家康に、江戸城で二代将軍・秀忠に謁見させられます 29 。これは、琉球王国が徳川幕府の権威に服したことを内外に誇示するための、高度に政治的なパフォーマンスでした。

薩摩藩は、琉球王国を完全に併合し、日本の直接的な領土とすることはありませんでした。なぜなら、琉球が明や清との朝貢貿易を続けることこそが、薩摩藩にとって最大の利益だったからです 30 。もし琉球が日本の領土になったことが公になれば、この貿易ルートは閉ざされてしまいます。そのため、王府の組織は存続させ、尚寧王も帰国を許されるという「間接支配」の形式がとられました。

この支配体制を法的に担保したのが、慶長16年(1611年)に尚寧王と三司官(琉球の最高行政官)に署名を強要した「掟十五ヶ条」です 33 。この掟により、琉球の貿易や政治の重要事項は薩摩藩の監督下に置かれることになりました。また、この時、奄美群島は琉球の支配から切り離され、薩摩藩の直轄領とされました 33 。

総大将として侵攻を指揮した樺山久高でしたが、こうした戦後の統治体制の構築に、彼が深く関与したことを示す記録は限定的です。彼の主たる役割はあくまで軍事作戦の遂行であり、侵攻後の現地統治の責任者として那覇に置かれた「在番奉行(ざいばんぶぎょう)」には、別の人物が任命されています 2 。久高の栄光は、あくまで戦場の上にありました。

第四章:藩政への参与と失意の晩年

琉球侵攻という歴史的な大事業を成し遂げた樺山久高は、その武功を以て島津家臣中の最高位に上り詰めました。しかし、彼の晩年は、輝かしい栄光とは裏腹に、主君との確執や家族の不幸が影を落とす、失意のうちにあったと伝えられています。その背景には、薩摩藩が近世的な統治体制へと移行する中で生じた、構造的な変化がありました。

第一節:家老・地頭としての務め

琉球から帰国した後も、樺山久高は初代薩摩藩主となった島津家久(忠恒)の下で家老として重用され、藩政の中枢にあり続けました 3 。彼の役割は、もはや戦場の将帥だけではなく、藩の運営を担う行政官へと移行していきました。

また、彼は藩内の要地の地方行政官である地頭(じとう)を歴任しています。琉球侵攻に先立つ慶長12年(1607年)から、肥後の国境に近い軍事上の要衝である出水(いずみ)郷の地頭を22年間にわたって務めました 2 。その後、寛永5年(1628年)には、島津氏分家・伊作家の拠点であった伊作(いざく、現在の日置市吹上町)の地頭に転任し、その地で晩年を過ごすことになります 2 。これらの地で、彼は地域の統治にその手腕を発揮したと考えられます。

第二節:主君・島津家久との関係――栄光の後の確執

琉球侵攻の総大将という比類なき功績を立てたにもかかわらず、久高の晩年は満たされたものではありませんでした。史料には、彼が主君・家久に対して領地の加増を訴えたものの、それは無視されたと記されています 1 。さらに、寛永元年(1624年)には、跡継ぎと期待していた嫡男の久守(ひさもり)が25歳という若さで病死するという悲劇に見舞われました 2 。

相次ぐ不運と主君からの冷遇に、彼の心は深く傷ついたのかもしれません。寛永5年(1628年)、伊作地頭への転任と同じ年に、彼は出家して「玄屑(げんせつ)」と号しました 3 。そして、寛永11年(1634年)、失意の晩年を送ったとされる久高は、75年の生涯を閉じました 1 。その墓は、最後の任地であった伊作に近い、日置市の多宝寺(たほうじ)に現存しています 7 。

この晩年の不遇は、単なる主君との個人的な不和として片付けることはできません。その根底には、初代藩主・島津家久が強力に推し進めた、藩主権力の集中と家臣団統制の強化という、薩摩藩の構造的な変化がありました。家久は、かつて家中の実力者であった家老・伊集院忠棟を自らの手で誅殺し、それに端を発する内乱(庄内の乱)を鎮圧するなど、家臣団に対して極めて強権的な姿勢で臨んだ藩主です 18 。彼は、藩主の権威を絶対的なものとするため、有力家臣の力を削ぎ、自らの子らを次々と重臣の家に養子として送り込むことで、藩内の権力構造を再編しようとしました 47 。事実、久高の死後、家久の十五男である久尚(ひさなお)が樺山家の家督を継いでいます 48 。

この文脈において、久高の加増要求が無視されたのは、家久がこれ以上、特定の功臣の権力が強大化することを望まなかったためと推測されます。久高は、島津義久・義弘の時代を象徴する武功派の重臣であり、その存在自体が、家久が目指す新しい中央集権的な藩体制にとっては、潜在的な重石と見なされた可能性があります。したがって、久高の「失意」は、彼の功績が否定されたというよりも、彼が象徴する古い時代の秩序が、新しい藩主による近世的な秩序へと塗り替えられていく過程で生じた、構造的な悲劇であったと捉えることができます。

第三節:文人としての側面

樺山久高は、武辺一辺倒の猛将ではありませんでした。彼の人物像を語る上で欠かせないのが、高い教養を備えた文化人としての一面です。史料は、彼が武芸のみならず、和歌や蹴鞠(けまり)にも深く通じていたことを伝えています 1 。

その教養は、単なる伝聞ではありません。彼が自ら詠んだ和歌を記した「樺山久高和歌懐紙」が、都城島津家に現存しています 53 。これは、彼が和歌の道に確かな素養を持っていたことを示す具体的な物証です。さらに、当時の中央の公家文化の象徴であった蹴鞠についても、その宗家である飛鳥井家から直接伝授を受けていたことを示す記録が残っています 5 。これらの事実は、彼が戦場働きに明け暮れるだけでなく、京都の洗練された文化を学び、身につけていたことを物語っています。この文武両道の姿こそ、戦国から江戸へと移行する時代が求めた、新しい武士の理想像でした。

終章:樺山久高の遺産

樺山久高の75年の生涯は、戦国乱世の終焉と徳川泰平の時代の幕開けという、日本史上最も劇的な転換期と重なります。彼の人生を総括する時、その遺産は、島津家への貢献、琉球史への影響、そして後世への血脈という、多層的な側面から評価されるべきです。

彼の最大の功績は、疑いなく島津氏の発展と近世薩摩藩の成立に軍事面で多大な貢献をしたことです。九州平定戦での武功は島津氏の版図拡大を支え、文禄・慶長の役での奮戦は「鬼島津」の武名を高めました。そして、総大将として指揮した琉球侵攻は、薩摩藩に莫大な経済的利益をもたらし、その後の藩の存立基盤を固める上で決定的な役割を果たしました。彼の行動は、島津家の歴史、ひいては近世の日琉関係史における画期的な出来事に、常に中心人物の一人として関わっていました。

一方で、その評価は視点を変えれば一変します。琉球(沖縄)の歴史から見れば、樺山久高は、平和な独立王国を武力で屈服させた侵略軍の総大将に他なりません。彼の軍事行動は、琉球がその後の約270年間にわたって薩摩に従属する歴史の始まりを告げるものでした 30 。彼の功績が薩摩にとっての栄光であると同時に、琉球にとっては苦難の始まりであったという、この歴史の二面性は公平に認識されなければなりません。

彼の血脈は、晩年の失意や嫡男の早世にもかかわらず、途絶えることはありませんでした。次男・久盈(ひさみつ)の系統である「伊織樺山家」は、江戸時代を通じて寄合衆の家格を持つ重臣家として存続し、薩摩藩政の一翼を担い続けました 8 。

そして、彼の遺産は、思わぬ形で日本の近代史へと繋がっていきます。時代は下り、明治維新を経て近代国家への道を歩み始めた日本において、樺山家から一人の傑出した人物が輩出されます。海軍大将となり、日清戦争後の初代台湾総督を務めた樺山資紀(すけのり)です 6 。琉球を日本の影響下に置くための軍事行動を指揮した樺山久高。その子孫が、日本の近代における最初の海外領土(植民地)統治の最高責任者となったという事実は、歴史の皮肉であり、極めて象徴的です。

樺山久高の生涯は、一個人の武功や栄達の物語にとどまりません。それは、時代の転換点に生きた武士の苦悩と栄光、国家の論理に翻弄される地域の運命、そして意図せずして未来の歴史にまで影響を及ぼす、人間の営みの複雑さと非情さを私たちに教えてくれます。彼の多層的な実像を追うことは、過去を深く理解し、現代に繋がる歴史の連続性を考察する上で、重要な示唆を与えてくれるのです。

引用文献

- 樺山久高- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%A8%BA%E5%B1%B1%E4%B9%85%E9%AB%98

- 出水郷第2代地頭の樺山久高について 中元敏郎 http://kihunkan.net/kabayamahisataka.html

- 樺山久高 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%BA%E5%B1%B1%E4%B9%85%E9%AB%98

- カードリスト/島津家/島065樺山久高 - 戦国大戦あっとwiki - atwiki(アットウィキ) https://w.atwiki.jp/sengokutaisenark/pages/2092.html

- 樺山文書(二 https://www.pref.kagoshima.jp/ab23/reimeikan/siroyu/documents/6756_20230112115125-1.pdf

- 島津家家臣団系図集 上下巻 http://www.nanpou.com/?pid=138367721

- SM16 樺山資久 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/SM16.html

- 樺山氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%BA%E5%B1%B1%E6%B0%8F

- 為大目附賜祿二百石、国老喜入摂津久高傳 命、取次御用人入来院恰 - 鹿児島県 https://www.pref.kagoshima.jp/ab23/reimeikan/siroyu/documents/6757_20170923131748-1.pdf

- 樺山久高 - 信長の野望オンライン寄合所(本陣) https://wiki.ohmynobu.net/nol/index.php?%B3%F2%BB%B3%B5%D7%B9%E2

- 薩摩藩家老の系譜 - 鹿児島県 https://www.pref.kagoshima.jp/ab23/reimeikan/siroyu/documents/6757_20161025150435-1.pdf

- 島津義弘公の戦い(第二部) - 鹿児島県観光連盟 https://www.kagoshima-kankou.com/feature/shimadu2019/introduction3

- 泗川の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%97%E5%B7%9D%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 泗川の戦い~鬼石曼子こと島津軍が朝鮮出兵で大奮戦 - WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/4392

- 島津義弘は何をした人?「関ヶ原で魅せた退き口や鬼石曼子など最強の名を馳せた」ハナシ|どんな人?性格がわかるエピソードや逸話・詳しい年表 https://busho.fun/person/yoshihiro-shimadzu

- 露梁海戦 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9C%B2%E6%A2%81%E6%B5%B7%E6%88%A6

- 露梁海戦とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%9C%B2%E6%A2%81%E6%B5%B7%E6%88%A6

- 島津義弘の歴史 - 戦国武将一覧/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/38344/

- 敵中突破 関ヶ原の戦いと島津の退き口 /ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/96652/

- 李舜臣は銃撃を2回浴びた? 映画『露梁:死の海』と実際の歴史を比べてみると - 朝鮮日報 https://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2024/01/01/2024010180004.html

- 文禄・慶長の役|国史大辞典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=495

- 立花宗茂と武士道 - BBWeb-Arena http://www.bbweb-arena.com/users/ikazutia/tatibana1.html

- 1598 露梁海戰: WTFM 風林火山教科文組織 https://wtfm.exblog.jp/13258539/

- 長崎通常 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%B4%8E%E9%80%9A%E5%B8%B8

- 島津侵入事件(しまづしんにゅうじけん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E4%BE%B5%E5%85%A5%E4%BA%8B%E4%BB%B6-285741

- 一. 徳川政権と琉球問題 - 立教大学学術リポジトリ https://rikkyo.repo.nii.ac.jp/record/1643/files/AN0009972X_70-02_03.pdf

- 近世の国分 - 霧島市 https://www.city-kirishima.jp/kyoudoshi/e5_kokubu_jyou_04_kinsei.pdf

- 徳之島の歴史「秋徳湊の戦い」《R6》2月1号 - 「散策」ブログ https://sansaku-blog.com/%E5%BE%B3%E4%B9%8B%E5%B3%B6%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2/

- 琉球征服(りゅうきゅうせいふく)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%90%89%E7%90%83%E5%BE%81%E6%9C%8D-1215861

- 江戸期の琉球国と東アジア、そして沖縄の今―― 一七世紀オランダからの視界(その28) | 寺島実郎が会長を務める日本総合研究所 https://www.jri.or.jp/archives/chairman/%E6%B1%9F%E6%88%B8%E6%9C%9F%E3%81%AE%E7%90%89%E7%90%83%E5%9B%BD%E3%81%A8%E6%9D%B1%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%80%81%E3%81%9D%E3%81%97%E3%81%A6%E6%B2%96%E7%B8%84%E3%81%AE%E4%BB%8A%E2%80%95%E2%80%95/

- 幕藩制国家の琉球支配 - 早稲田大学リポジトリ https://waseda.repo.nii.ac.jp/record/6409/files/Gaiyo-1724.pdf

- 薩摩-琉球関係の解像度が上がる必読の一冊 黒嶋敏『琉球王国と戦国大名 島津侵入までの半世紀』 - 桝田道也 https://mitimasu.fanbox.cc/posts/8258485

- 琉球侵攻 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%90%89%E7%90%83%E4%BE%B5%E6%94%BB

- 琉球・沖縄歴史再考1 - Biglobe http://www7b.biglobe.ne.jp/~whoyou/history01.html

- 十八代 島津 家久(しまづ いえひさ) - 尚古集成館 https://www.shuseikan.jp/timeline/shimadzu-iehisa/

- 沖縄米軍基地強制使用訴訟資料 http://www.jca.apc.org/~runner/oki_sosyo/306o.html

- 樺山家記録 / A record of Kabayama Famil - 琉球・沖縄関係貴重資料デジタルアーカイブ https://shimuchi.lib.u-ryukyu.ac.jp/collection/sakamaki/hw681

- 32.ある沖縄の想い出(4) 琉球侵略と初代在番奉行 - 南勢出版 https://www.nansei-shuppan.com/wp/honda/past-aic/2112/

- 歴史年表 - 琉球王国交流史・近代沖縄史料デジタルアーカイブ https://ryuoki-archive.jp/chronology/

- 読みとれることを整理することとする。 - 鹿児島県 https://www.pref.kagoshima.jp/ab23/reimeikan/siroyu/documents/6757_20220514131445-1.pdf

- 樺山資紀 - 大河ドラマ+時代劇 登場人物配役事典 https://haiyaku.web.fc2.com/kabayama.html

- 多宝寺 (日置市) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E5%AE%9D%E5%AF%BA_(%E6%97%A5%E7%BD%AE%E5%B8%82)

- 多宝寺跡「ネオ日置総選挙」名所~伊作家の魂が代々眠る場所! - ひおきと https://hiokito.jp/16045234.html

- その二 島津義弘と伊集院忠棟 惟新公自記に見え隠れする「大人の事情」 http://www.hyuganokami.com/nazo/uemonishinkou.htm

- 喜入肝付家墓所(玉繁寺跡):苦難の戦国期から小松帯刀に続くルーツ - 鹿児島よかもん再発見! https://kagoshimayokamon.com/2016/03/26/kimotsukike/

- 庄内の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%84%E5%86%85%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 島津忠恒 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E5%BF%A0%E6%81%92

- 島津忠恒とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E5%BF%A0%E6%81%92

- 薩摩藩家臣とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%96%A9%E6%91%A9%E8%97%A9%E5%AE%B6%E8%87%A3

- 薩摩藩家臣 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E8%96%A9%E6%91%A9%E8%97%A9%E5%AE%B6%E8%87%A3

- 樺山善久とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%A8%BA%E5%B1%B1%E5%96%84%E4%B9%85

- 樺山久高 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/zh-cn/articles/%E6%A8%BA%E5%B1%B1%E4%B9%85%E9%AB%98

- 樺山久高和歌懐紙 | NDLサーチ | 国立国会図書館 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000094-I1377555

- 会警老 - 鹿児島県 https://www.pref.kagoshima.jp/ab23/reimeikan/siroyu/documents/6756_20221201092715-1.pdf

- 「今に続く『琉球処分』―歴史と現在」沖縄キリスト教学院大学名誉教授・大城 冝武 - 現代の理論 https://gendainoriron.jp/vol.30/serial/ohshiro.php

- 尚寧王(しょうねいおう)と琉球の選択 — 島津侵攻をめぐる外交と静謐なる知恵 - note https://note.com/chic_mimosa9354/n/ndf671be1b045

- 第四編 近 世 - 鹿児島市 https://www.city.kagoshima.lg.jp/kikakuzaisei/kikaku/seisaku-s/shise/shokai/shishi/documents/2012510162326.pdf

- 樺山資紀 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%BA%E5%B1%B1%E8%B3%87%E7%B4%80

- 島津家家臣団系図集 下巻―各家各氏詳細系図― | 野田 幸敬 |本 | 通販 | Amazon https://www.amazon.co.jp/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E5%AE%B6%E5%AE%B6%E8%87%A3%E5%9B%A3%E7%B3%BB%E5%9B%B3%E9%9B%86-%E4%B8%8B%E5%B7%BB%E2%80%95%E5%90%84%E5%AE%B6%E5%90%84%E6%B0%8F%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E7%B3%BB%E5%9B%B3%E2%80%95-%E9%87%8E%E7%94%B0-%E5%B9%B8%E6%95%AC/dp/4861243904

- 「海軍大将大勲位伯爵 樺山資紀邸趾(跡)」碑を歩く - 幕末散歩 https://bakumatsusanpo.com/kabayama-sukenori-tei-ato.html