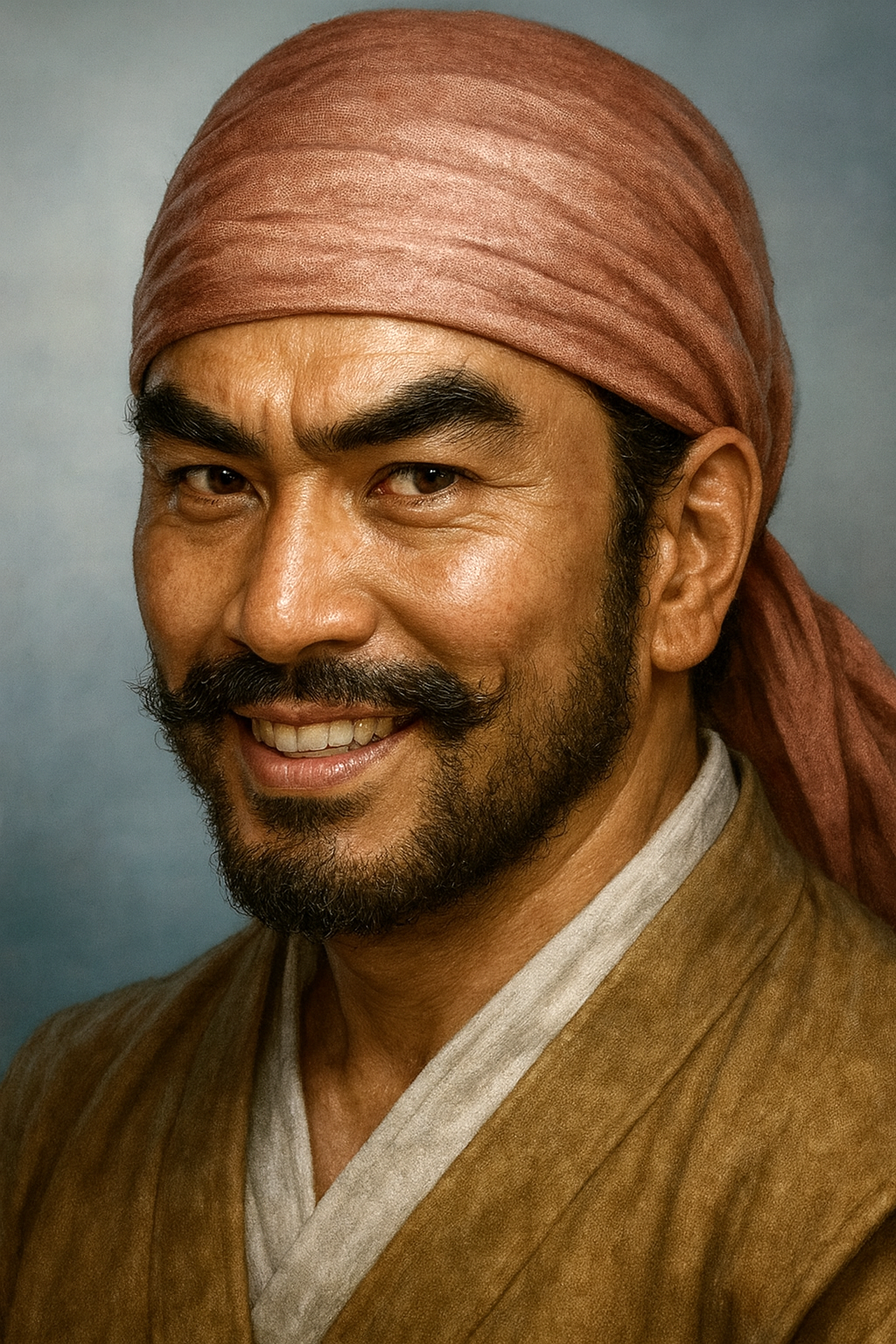

櫛来新右衛門

櫛来新右衛門は豊後国国東半島の水軍頭領。浦部衆の一員として大友氏に仕え、門司城争奪戦で活躍。主家の没落と共に歴史から姿を消した。

豊後の海将、櫛来新右衛門 ― 史料の海にその生涯を探る

序章:歴史の波間に消えた水軍頭領

戦国時代、数多の武将が歴史の表舞台でその名を馳せる一方で、地方の海に生きた海の領主、すなわち水軍衆の頭領たちの多くは、その詳細な生涯が記録の波間に埋もれている。本報告書が主題とする「櫛来新右衛門(くしく しんえもん)」もまた、そうした歴史の影に佇む人物の一人である。ご依頼主様より当初提示された「豊前の地にて、1501年から1563年頃に活躍した水軍衆の頭領」という情報は、この謎多き人物への探求の貴重な出発点となる。

しかしながら、櫛来新右衛門という個人名に直接言及した一次史料は、現時点では極めて限定的であることが調査の過程で判明した。彼の生涯を詳細かつ徹底的に解明するためには、個人史の追求という直線的なアプローチのみでは限界がある。そこで本報告書では、視点を広げ、人物を三重の同心円的な構造で捉え直すアプローチを採る。第一に、彼が属したであろう血族「櫛来一族」。第二に、彼らが中核を成した水軍連合「浦部衆(うらべしゅう)」。そして第三に、彼らが激動の時代を生きた「豊後国国東半島とその周辺海域」という地理的・時代的文脈である。これらの周辺情報から丹念に事実を積み重ね、総合的に分析することで、櫛来新右衛門という一個人の実像を立体的に浮かび上がらせることを目指す。

また、調査の初期段階で、彼の活動拠点について重要な再定義が必要となった。櫛来という地名、彼ら一族の居城であった櫛来城、そして同盟者たちの本拠地の全てが、当初の情報にあった豊前国ではなく、それに隣接する豊後国国東半島に集中している 1 。この地理的拠点の正確な特定は、彼の活動を理解する上で根幹をなすものであり、本報告書における全ての分析の基礎となる。

第一章:国東の水軍「浦部衆」と櫛来一族

櫛来新右衛門の生涯を理解するためには、まず彼が属した一族と、彼らが構成した水軍連合の実態を把握する必要がある。彼らは豊後国国東半島という特異な地理的環境を背景に、独自の海上勢力を築き上げていた。

1-1. 櫛来氏の起源と本拠地

櫛来氏がその名字の地とした「櫛来」は、古代における国東郡伊美郷内に開発された「櫛来別符(くしくべっぷ)」にその起源を遡ることができる 3 。この地は後に宇佐神宮に寄進され、その荘園の一部となった記録が残る。この櫛来の地に根を張り、地域を支配した在地領主が櫛来一族であった。

彼らの本拠地は、現在の国東市国見町櫛来に位置する櫛来城である 2 。この城は、集落南側の比高約20メートルほどの小高い丘陵の先端部に築かれており、戦国時代に「櫛来右衛門尉(くしく うえもんのじょう)」なる人物によって築城されたと伝えられている 1 。城の規模自体はさほど大きくなく、城郭としての技巧的な要素も少ないとされるが、地元では古くから「城山」として認識されており、一族の拠点として、また地域の支配拠点として十分に機能していたと考えられる 2 。現在、城跡の山頂には城山社が祀られ、周囲には数段の削平地がその名残を留めている 1 。

1-2. 水軍連合「浦部衆」の結成と実態

櫛来氏は単独で活動していたわけではない。彼らは、同じく国東半島北部のリアス式海岸に拠点を構えた竹田津(たけたづ)氏、伊美(いみ)氏と共に、「浦部衆」と総称される水軍連合体を形成していた 2 。この「浦部衆」あるいは「浦辺衆」という呼称は、中世の豊後国の史料に散見され、彼らが沿海部の浦々を拠点とする特異な武士団であったことを示している 7 。彼らは豊後の戦国大名・大友氏の支配下にあり、年始には府中の大友館へ参賀に赴くなど、正式な家臣団の一員として組み込まれていた 8 。浦部衆は、大友氏の海軍力を構成する上で、極めて重要な存在であったのである 7 。

戦国時代の「水軍」とは、現代の「海軍」という言葉だけでは捉えきれない多面的な存在であった。彼らはしばしば「海賊衆」とも呼ばれ、平時においては瀬戸内海の複雑な潮流を熟知した水先案内人として、あるいは海上交通の安全を保障する警固役として、航行する船舶から通行料(帆別銭や警固料)を徴収し、経済的基盤としていた 9 。その一方で、ひとたび戦となれば、大名の軍事命令一下、武装した戦闘集団へと姿を変え、その操船技術と戦闘能力を駆使して海戦に臨んだ 12 。イエズス会の宣教師ルイス・フロイスが、当時瀬戸内海で最大の勢力を誇った村上水軍を指して「日本最大の海賊」と記録したように、警固と略奪、交易と戦闘は、彼らにとって分かち難く結びついた活動だったのである 9 。櫛来新右衛門ら浦部衆もまた、こうした海の掟に生きた武士団であった。

以下の表は、本報告書で言及される櫛来氏とその周辺勢力の関係をまとめたものである。

|

分類 |

名称/人物名 |

拠点/所属 |

活動時期/関連年代 |

主要な事績・関係性 |

|

櫛来一族 |

櫛来新右衛門 |

豊後国 櫛来城 |

16世紀中頃 |

浦部衆の一員。門司城争奪戦に参加した可能性が極めて高い大友氏配下の水軍将 15 。 |

|

|

櫛来右衛門尉 |

豊後国 櫛来城 |

戦国時代 |

櫛来城の築城者と伝わる 1 。新右衛門と同一人物か、その父祖の可能性。 |

|

|

櫛来豊重 |

豊後国 櫛来城 |

天正16年 (1588年) |

城井氏攻めに大友方として参陣 4 。新右衛門より後の世代の当主か。 |

|

浦部衆 |

伊美氏 |

豊後国 伊美城 |

戦国時代 |

浦部衆の一員。天文2年に大内水軍を破る 5 。門司城争奪戦で伊美弾正が戦死 16 。 |

|

|

竹田津氏 |

豊後国 竹田津城 |

戦国時代 |

浦部衆の一員。朝鮮出兵の際、竹田津港が大友軍の出港地となる 6 。 |

|

主君 |

大友義鎮(宗麟) |

豊後国 府内館 |

1530年-1587年 |

豊後の戦国大名。浦部衆を麾下の水軍として重用し、毛利氏との覇権争いを繰り広げた。 |

|

敵対勢力 |

大内氏 |

周防国 山口 |

16世紀前半 |

天文2年の姫島沖海戦で浦部衆と交戦 5 。 |

|

|

毛利元就 |

安芸国 吉田郡山城 |

1497年-1571年 |

中国地方の覇者。門司城を巡り大友氏と激しく争う。麾下に村上水軍など強力な水軍を擁した。 |

1-3. 浦部衆の戦力:船舶と海戦術

浦部衆が駆使した戦力は、当時の水軍が保有した標準的な装備に準じていたと推察される。その艦隊は、主に三種類の軍船で構成されていたと考えられる。

第一に、大型の戦闘艦である「安宅船(あたけぶね)」である。これは分厚い楯板で船全体を箱のように囲った重厚な船で、多数の兵員と、時には大鉄砲や大砲をも搭載可能な「海上の城」とも言うべき存在であった 17 。指揮官が乗り込み、艦隊の中核として敵の攻撃を受け止め、強力な火力でこれを圧倒する役割を担った。

第二に、中型の戦闘艦「関船(せきぶね)」である。安宅船よりも船体が細長く、速度と機動性に優れており、艦隊の主力として最も多く用いられた 18 。偵察、奇襲、そして敵船への移乗攻撃(白兵戦)など、多岐にわたる任務をこなす、汎用性の高い軍船であった。

第三に、小型高速艇である「小早船(こはやぶね)」である。数十人の漕ぎ手による高速性を活かし、伝令や敵の攪乱、追撃などに用いられた 18 。

これらの大きさや役割の異なる船を巧みに連携させ、陣形を組んで戦うのが水軍の戦術であった。特に、木造船が主体であったこの時代の海戦において、火を用いた攻撃は絶大な威力を発揮した。矢の先に油を染み込ませた布を巻き付けて火をつけ、敵船に射ち込む「火矢」や、素焼きの壺に火薬を詰めて導火線に火をつけ、手榴弾のように投げ込む「焙烙火矢(ほうろくひや)」は、村上水軍が得意としたことで知られるが、浦部衆もまた、こうした兵器を駆使して敵対勢力との海戦に臨んだことは想像に難くない 9 。櫛来新右衛門は、こうした艦隊を率い、海の戦場を駆け巡ったのである。

第二章:大友・大内・毛利 ― 三大勢力激突の時代

櫛来新右衛門が生きた16世紀中頃は、北九州から瀬戸内海西部にかけて、三大勢力が熾烈な覇権争いを繰り広げた激動の時代であった。櫛来氏ら浦部衆の運命もまた、この巨大な権力闘争の渦に大きく翻弄されることとなる。

2-1. 北九州の覇権争いと大友氏の麾下として

16世紀前半まで、北九州の政治・経済・軍事の覇権を握っていたのは、周防・長門(現在の山口県)を本拠とする大内氏であった。しかし、天文20年(1551年)、その重臣であった陶晴賢(陶隆房)が謀反を起こして当主の大内義隆を討ち、大内氏は深刻な内紛状態に陥る。この権力の空白を突く形で、西からは安芸(現在の広島県)の毛利元就が、東からは豊後の大友義鎮(後の宗麟)が、大内氏の旧領を巡って激しく衝突する時代へと突入した 9 。

豊後水道と周防灘に面し、海上交通の要衝に拠点を置く櫛来氏ら浦部衆にとって、この三大勢力の動向は死活問題であった。彼らは北九州に勢力を伸長しようとする主君・大友氏の尖兵として、その水軍力の中核を担うことになったのである 1 。彼らの活動は、良くも悪くも大友氏の対外戦略と密接に連動していた。

2-2. 浦部衆、武威を示す ― 天文二年の姫島沖海戦

浦部衆が、大友氏の有力な海上戦力としてその名を史料に刻んだ最初の顕著な例が、天文二年(1533年)の姫島沖海戦である。この戦いで、浦部衆は国東半島の沖合に浮かぶ姫島の周辺海域において、当時まだ西国随一の勢力を誇っていた大内氏の水軍と交戦し、見事これを撃破したと記録されている 2 。

この勝利が持つ意味は大きい。それは、浦部衆という国東半島の在地水軍が、大内氏のような巨大勢力の正規水軍と渡り合い、勝利を収めるだけの実力を有していたことを証明するものである。大友氏にとっては、豊後水道の制海権を確保し、大内氏の勢力が豊後へ海上から侵攻してくるのを抑止する上で、極めて重要な戦果であった。この戦いには伊美氏が参加した記録が残っているが、浦部衆という連合体で行動していた以上、櫛来氏や竹田津氏も当然、主力として参戦していたと考えるのが自然である。若き日の櫛来新右衛門が、この海戦で初陣を飾った可能性も否定できない。

2-3. 最大の激戦地 ― 永禄年間の門司城争奪戦

櫛来新右衛門の活動の頂点であったと推察されるのが、永禄元年(1558年)から永禄五年(1562年)にかけて繰り広げられた、門司城(現在の北九州市門司区)を巡る大友・毛利両軍の死闘である 21 。関門海峡という海上交通の最重要拠点を押さえる門司城の支配は、北九州の覇権を確立する上で不可欠であった。

大内氏滅亡後、一度は大友氏の手に落ちた門司城を毛利軍が奪取したことから、この長きにわたる争奪戦の火蓋は切られた 22 。大友義鎮は、これを奪還すべく、戸次鑑連(後の立花道雪)や田原親賢といった重臣たちを大将とする大軍を派遣した 21 。この戦いは陸上だけでなく、海上でも激しい戦闘が繰り広げられた。大友方は、奈多、鶴崎、竹原など、麾下の水軍を総動員し、その数は300艘を超えたと記録されている 23 。さらに義鎮は、当時府内に来航していたポルトガル船の軍事力に着目し、船に搭載されていた大砲(おそらくはフランキ砲)で海上から門司城を砲撃させるという、当時としては極めて先進的な戦術を採用した 22 。

この一大決戦に、大友氏の正規水軍である浦部衆が動員されないはずはなかった。そして、その参戦を裏付ける決定的な記録が存在する。この門司城の戦いにおいて、浦部衆の一角を担う伊美氏の武将「伊美弾正」が、毛利水軍の勇将として知られた乃美宗勝(浦宗勝)との一騎討ちの末に討ち取られた、という記述が複数の史料に見られるのである 16 。

この伊美弾正の戦死という事実は、櫛来新右衛門の動向を推察する上で、この上なく重要な状況証拠となる。前述の通り、櫛来氏と伊美氏は「浦部衆」として運命を共にする強固な同盟関係にあった。その同盟者が、大友家の総力を挙げた一大決戦に中核部隊として参加し、将が討ち死にするほどの激戦を繰り広げているのである。この状況下で、櫛来氏だけがこの戦いに不参加であったとは到底考えられない。むしろ、伊美氏と共に大友水軍の先鋒として、関門海峡の荒波の中で毛利水軍と死闘を演じていたと考えるのが論理的な帰結である。次章で詳述する櫛来新右衛門に関する唯一の記録が、「門司水軍・大友氏」という文脈で登場することは、この推論の正しさを強く補強している。すなわち、櫛来新右衛門は、この永禄年間の門司城争奪戦において、大友方水軍の一部隊を率いた歴戦の指揮官として、その渦中にいた可能性が極めて高いのである。

第三章:櫛来新右衛門の実像への迫り

周辺状況からのアプローチによって、櫛来新右衛門が活動したであろう舞台とその役割がおぼろげながら見えてきた。ここでは、現存する数少ない記録を手がかりに、彼個人の実像にさらに深く迫っていく。

3-1. 唯一の記録か ― 『水軍』における「櫛来新右衛門」

櫛来新右衛門という固有名詞を現代に伝える、ほぼ唯一の記録が、オンライン上の百科事典であるWikipedia日本語版の「水軍」の項に存在する。そこには、著名な水軍の一覧として「豊後水軍・大友氏」の項目が立てられ、その構成員として若林鎮興や佐伯惟教といった人物と並び、「櫛来新右衛門」の名が記されている 15 。そして、その出典として「忽那通著 -1579」という記述が添えられている。

この出典情報こそが、櫛来新右衛門の実在性を裏付ける鍵となる。「忽那通著(くつな みちあき)」とは、戦国時代から安土桃山時代にかけて、伊予国(現在の愛媛県)の有力大名・河野氏に仕えた水軍の将である 24 。彼は伊予水軍の精鋭・板島水軍を率い、忽那山城を拠点とした実在の武将であり、天正七年(1579年)に没している。伊予の河野氏は、豊後水道を挟んで大友氏と対峙し、時には毛利氏と結んで大友氏と敵対することもあった 25 。そのような敵対勢力の、しかも同じく海を生業とする水軍の将が遺した記録にその名が留められているという事実は、極めて重い意味を持つ。これは、櫛来新右衛門が、海を隔てた敵方からもその名を知られるほどの、名の通った武将であったことを示唆している。

また、「門司水軍・大友氏」という所属の記述は、彼が門司に恒常的な拠点を置いていたという意味ではない。前章で論じた通り、これは「永禄年間の門司城争奪戦に参加した、大友氏配下の水軍の将、櫛来新右衛門」と解釈するのが最も自然であり、彼の生涯における最大の戦歴を端的に示していると考えられる。

3-2. 活動時期の推定

ご依頼主様より提示された「1501年~1563年頃」という活動期間は、これまでの分析結果と照らし合わせると、驚くほど的確な年代設定であることがわかる。天文二年(1533年)の姫島沖海戦から、永禄五年(1562年)に事実上終結する門司城争奪戦までの期間は、まさに浦部衆が最も活発に軍事活動を行った時期と重なる。櫛来新右衛門がこの時代に壮年期を迎え、一軍の将として最も脂の乗った時期であったと推定される。1563年という終点も、門司城争奪戦の終結とほぼ一致しており、彼の活躍のピークが過ぎた時期として妥当なものと言えるだろう。

3-3. 一族内での位置づけ

櫛来一族に関する断片的な記録には、「新右衛門」以外にもいくつかの名前が見られる。櫛来城の築城者と伝わる「櫛来右衛門尉(うえもんのじょう)」 1 、そして後の時代、天正十六年(1588年)に豊前の城井谷(きいだに)攻めに参陣した「櫛来豊重(とよしげ)」である 4 。

「右衛門尉」は朝廷から与えられる官途名であり、武士が自称する名誉的な称号でもあった。この櫛来右衛門尉が、新右衛門と同一人物である可能性もあれば、彼の父や祖父、あるいは一族の惣領であった可能性も考えられる。「豊重」は、活動年代から見て、新右衛門の子や弟、あるいは甥といった、次世代の当主であったと推察される。

「新右衛門」という名は、官途名ではなく、当時の武士が日常的に用いた通称(仮名)である。彼が櫛来一族の惣領であったのか、それとも当主の弟や一門衆といった有力な立場にあったのかを、現存する史料のみで断定することは難しい。しかし、敵将の記録にわざわざその名が記されるほどの人物である。これは、彼が単なる一兵卒ではなく、浦部衆の一翼を担う部隊を率い、その武勇や指揮能力によって敵方からも一目置かれる存在であったことを何よりも雄弁に物語っている。戦国時代の地方史において、国人領主クラスの記録は、当主の官途名や一族の総称で語られることが多く、個々の武将の通称までが、しかも敵方の史料に残る例は決して多くはない。櫛来新右衛門は、無名の海の民ではなく、敵将が名を記すに値する、確かな人格と武勇を備えた指揮官として、確かにあの時代の海に存在したのである。

第四章:大友王国の落日と櫛来氏の終焉

永禄年間の門司城争奪戦を頂点として、大友氏の勢力は絶頂期を迎えるが、その栄光は長くは続かなかった。主家である大友氏の運命の変転は、その麾下にあった櫛来一族の行く末にも、決定的な影を落とすことになる。

4-1. 天正年間の動向 ― 記録に見る櫛来氏

天正七年から八年(1579年-1580年)にかけて、国東半島全域を戦火に巻き込む大規模な内乱「田原親貫(たわら ちかつら)の乱」が勃発した 26 。これは大友氏の家督相続問題を巡る内部対立が原因であり、反乱を起こした田原親貫は毛利氏に援軍を要請するなど、大友家の屋台骨を揺るがす大事件であった。しかし、この乱に参戦した大友方の諸将を記したリストの中に、櫛来氏をはじめとする浦部衆の名は見当たらない 26 。彼らの本拠地である国東半島が主戦場であったにもかかわらず、陸戦の記録に名がないのは一見不可解である。しかし、これは彼らがその専門性を活かした別の任務に従事していた可能性を示唆している。すなわち、反乱軍が期待した毛利の援軍が周防灘を渡って国東半島に上陸するのを阻止するため、浦部衆が海上封鎖の任についていた可能性が考えられる。陸戦中心の軍記物語にその名が記されなくとも、彼らは大友軍の海上戦力という専門家集団として、見えない戦線を守っていたのかもしれない。

時代は下り、豊臣秀吉による九州平定後の天正十六年(1588年)、秀吉の支配に反旗を翻した豊前の国人・城井鎮房(宇都宮鎮房)を討伐する戦い(城井谷攻め)が起こる。この時、大友軍の一員として「櫛来豊重」が参陣した記録が残っている 1 。この頃には、櫛来一族の当主は新右衛門から豊重の世代へと移行していたことがわかる。

そして、文禄・慶長の役(1592年-1598年)が始まると、櫛来氏は主君・大友義統(よしむね)に従い、朝鮮半島へと渡海した 1 。同族の竹田津氏も、その本拠地である竹田津港から出兵しており、浦部衆が揃って大友軍の渡海を支えた様子がうかがえる 6 。

4-2. 主家の没落と運命共同体の終焉

櫛来氏の運命を決定づけたのは、この朝鮮出兵における主君・大友義統の致命的な失態であった。文禄二年(1593年)、義統は明の援軍を前にして、持ち場である鳳山城を放棄して逃亡するという、武将としてあるまじき醜態を晒してしまう。これに激怒した豊臣秀吉は、義統に対して豊後一国の所領を全て没収するという、改易の厳罰を下した 2 。

一夜にして主君という最大の庇護者を失った櫛来氏は、その存立基盤を完全に失った。他の多くの大友家臣団と同様に、彼らもまたその勢力を急速に失い、歴史の表舞台から静かに姿を消していったのである 1 。前半生においては、地域大名間の争いの中で水軍としての武勇を存分に発揮し、その存在感を示した櫛来氏であったが、彼らの命運を最終的に決したのは、自らの武勇や戦略ではなかった。それは、秀吉という中央の巨大な権力と、それに翻弄された主君のたった一度の過ちであった。櫛来一族の没落は、個々の武士団の力がもはや通用しなくなった、中央集権化された新たな時代の到来を象徴する出来事でもあった。

結論:再構築された櫛来新右衛門の生涯

本報告書は、史料の乏しい戦国時代の水軍頭領「櫛来新右衛門」について、彼個人、彼が属した一族、そして彼が生きた時代と地域という多角的な視点から、その生涯の再構築を試みた。

断片的な史料を繋ぎ合わせることで浮かび上がってきたのは、次のような海将の輪郭である。櫛来新右衛門は、16世紀中頃、豊後国国東半島を拠点とした水軍連合「浦部衆」の中核をなす櫛来一族を率いた、実在の武将であった。彼の生涯の頂点は、北九州の覇権を巡る大友氏と毛利氏の死闘、とりわけ永禄年間(1558年-1562年)の門司城争奪戦であり、その名は海を隔てた敵将の記録に留められるほどの活躍を見せた。

彼の人生は、戦国時代という時代の変遷を体現するものであったと言える。前半生においては、浦々を拠点に半ば独立した「海賊衆」として、地域の海に権勢を振るった。やがて、戦国大名・大友氏の家臣団に組み込まれ、その水軍力として大規模な合戦に動員される。そして最後は、主家の浮沈という、自らの力ではどうすることもできない巨大な時代のうねりの中に飲み込まれ、歴史の波間に消えていった。これは、櫛来新右衛門個人の物語であると同時に、戦国期に生きた数多の地方水軍頭領たちが辿った、典型的な軌跡でもあった。

櫛来新右衛門に関する新たな一次史料の発見は、今後も容易ではないかもしれない。しかし、彼の名が記録されたという伊予の忽那氏や河野氏関連の古文書(例えば、国指定重要文化財である「忽那家文書」など) 27 、あるいは大友氏や毛利氏側の未整理の史料の中に、浦部衆の活動を示すさらなる断片が見出される可能性は、未だ残されている。歴史の闇に葬られたかに見える一人の海将の物語は、まだ完全に閉じられたわけではないのである。

引用文献

- 豊後 櫛来城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/bungo/kushiku-jyo/

- 竹田津城 伊美城 櫛来城 岐部城 成仏城 御所の陣 小城 小門牟礼城お 吉弘城 吉弘氏館 今市城 余湖 http://otakeya.in.coocan.jp/ooita/kunisakisi02.htm

- 来浦(くしくうら)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9D%A5%E6%B5%A6-3103859

- 豊後櫛来城 http://www.oshiro-tabi-nikki.com/kusiku.htm

- 豊後 伊美城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/bungo/imi-jyo/

- 豊後 竹田津城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/bungo/taketazu-jyo/

- 浦 辺 村 落 小 考 - 別府大学 http://repo.beppu-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php?file_id=3456

- る事が少なかったように思われる。 http://bud.beppu-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php?file_id=2478

- 「村上武吉」 毛利水軍の一翼を担った、村上水軍当主の生涯とは | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/1187

- 村上海賊 | 因島のおすすめ | いんのしま観光なび(因島観光協会) https://kanko-innoshima.jp/recommended/kaizoku

- エッセイ > 海賊の島々と祝島 (潮目を生きる・1) 山秋真 https://wan.or.jp/article/show/6439

- 海からの覇権 中世豊後及び海部郡・郷土史研究用資料(7) https://bungologist.hatenablog.com/entry/2021/04/25/193048

- 水軍(スイグン)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%B0%B4%E8%BB%8D-82863

- 日本の海賊【村上水軍】の歴史やライバルに迫る! 関連観光スポットも紹介 - THE GATE https://thegate12.com/jp/article/494

- 水軍 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E8%BB%8D

- 鶴崎城 http://tsurusakiroots.g2.xrea.com/tsuru-shiro.htm

- 安宅船 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E5%AE%85%E8%88%B9

- 海賊が最強艦隊に?知られざる戦国時代の海上戦と英雄たち | レキシノオト https://rekishinote.com/naval-battle/

- 関船 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E8%88%B9

- 【門司城争奪戦】 - ADEAC https://adeac.jp/miyako-hf-mus/text-list/d200040/ht041140

- 門司城の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%80%E5%8F%B8%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 毛利元就33「大友・毛利氏の攻防②」 - 備後 歴史 雑学 - FC2 http://rekisizatugaku.web.fc2.com/page112.html

- 豊前今井・元長船合戦図 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/75752

- 忽那通著 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%BD%E9%82%A3%E9%80%9A%E8%91%97

- 毛利氏の伊予出兵 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%9B%E5%88%A9%E6%B0%8F%E3%81%AE%E4%BC%8A%E4%BA%88%E5%87%BA%E5%85%B5

- 鞍懸城を包囲せよ!国東半島の関ヶ原「田原親貫の乱」について ... https://www.city.bungotakada.oita.jp/site/bunkazai/2129.html

- 書籍の閲覧・ダウンロードはこちらから - 公益財団法人 松山市文化・スポーツ振興財団 https://www.cul-spo.or.jp/koukokan/information/img/kutunabook-HP.pdf