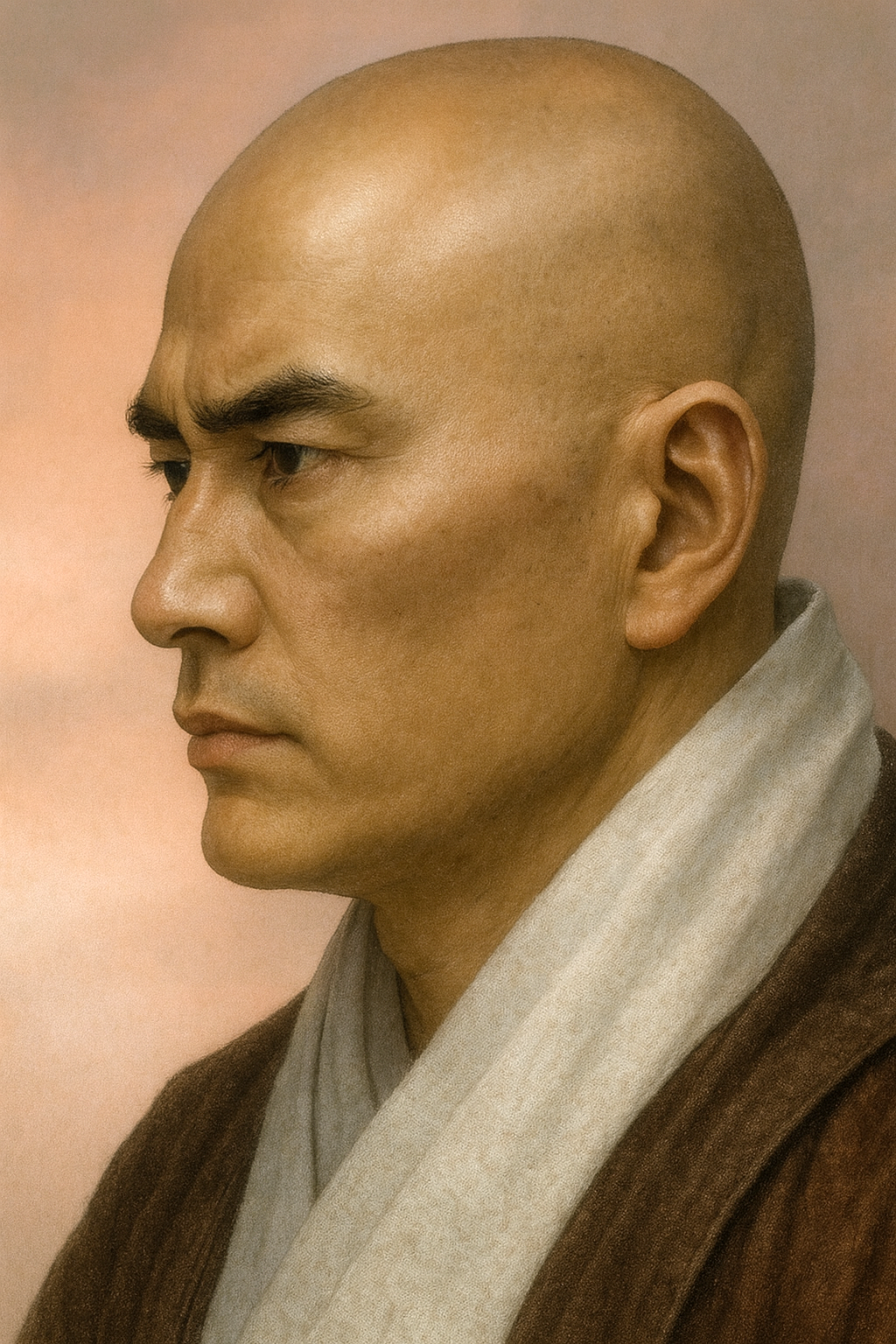

正徳寺明蓮

正徳寺明蓮は史料に存在しない。斎藤道三と織田信長の会見の舞台となった正徳寺は、国境の中立地帯で、その住職「明蓮」は後世の伝承で生まれた可能性が高い。

『正徳寺明蓮』の幻影―戦国史の転換点「正徳寺の会見」の深層分析

序章:『正徳寺明蓮』という問い

日本の戦国時代史において、特定の人物の事績を追うことは、その時代の社会や文化を理解する上で重要な鍵となる。本報告は、利用者より寄せられた「日本の戦国時代の『正徳寺明蓮』という人物」に関する調査依頼を端緒とする。この問いは、一見すると一人の僧侶の生涯を明らかにするという、限定的な調査のように思われる。しかし、徹底的な調査の結果、この問いはより深く、広範な歴史的文脈の解明へと我々を導くものであった。

本報告が提示する核心的所見は、まず以下の点にある。すなわち、天文年間(1532-1555年)に尾張国冨田の正徳寺(聖徳寺)の住職として「明蓮」という名の人物が存在したことを直接的に証明する、信頼性の高い同時代史料は、現在のところ発見されなかった 1 。この「人物の不在」という事実は、単なる情報の欠落ではない。むしろ、この不在こそが、歴史研究における新たな問いを生む出発点となる。なぜこの人物の名は伝承されたのか、そして、彼の背景にある「正徳寺」とは、一体どのような存在だったのか。

したがって、本報告の目的は、単に一人の人物の存否を論じるに留まらず、その探求過程で浮かび上がった、より本質的な歴史的実体を解明することにある。具体的には、歴史の転換点となった「斎藤道三と織田信長の会見」の舞台装置として機能した正徳寺の特異な性格と、そこで演じられた歴史劇の多層的な意味を分析する。本報告は、以下の三部構成によって、その深層に迫るものである。第一部では会見の舞台となった正徳寺の実像を、第二部では会見そのものの詳細と両雄の心理戦を、そして第三部ではその後の歴史的展開と「明蓮」という幻影の正体を考察する。

第一部:会見の舞台―尾張国冨田・正徳寺の実像

歴史的な会見の舞台として、なぜ数ある寺院の中から正徳寺が選ばれたのか。その背景には、この寺院が有していた地理的、宗教的、経済的、そして政治的に極めて特殊な性格が存在した。

1. 寺院の流転史―建立から冨田定着まで

正徳寺(聖徳寺とも表記される)は、もともと美濃国大浦郷(現在の岐阜県羽島市正木町)に創建された浄土真宗(一向宗)の寺院であった 2 。その宗派的背景は、戦国時代において寺院が単なる宗教施設に留まらない影響力を持つための基盤となった。

寺伝によれば、正徳寺は木曽川の度重なる洪水や戦火を避けるため、幾度となく移転を繰り返したと伝えられている 2 。この流転の歴史は、当時の尾張・美濃国境地帯が、河川の氾濫に常に悩まされる不安定な土地であったことを物語っている。

永正年間(1504-1521年)頃、寺は尾張国中島郡冨田(現在の愛知県一宮市冨田)の地に移転したとされる 2 。この冨田の地において、正徳寺はその勢力を大きく拡大させた。単なる一寺院としてではなく、民家700軒を擁する大規模な寺内町(じないちょう)の中核として栄え、地域の一大拠点へと発展を遂げたのである 2 。

2. 国境のアジール―正徳寺の特権的地位

正徳寺が歴史的な会見の場として選定された最大の理由は、その特権的な地位にあった。利用者の情報にある通り、この寺は「尾張・美濃両国の諸役免除を受けていた」 2 。これは、中世の荘園などが有した「守護使不入(しゅごしふにゅう)」の特権に他ならない 10 。すなわち、尾張守護と美濃守護、双方の公権力(税の徴収や罪人の逮捕権など)が及ばない治外法権的な領域、いわゆる「アジール(聖域)」として機能していたのである 13 。

この特権は、正徳寺の地政学的な位置と密接に関係している。尾張の織田氏と美濃の斎藤氏という二大勢力が睨み合う国境地帯にありながら、どちらの直接支配も受けない中立地帯であったこと。これこそが、互いに敵対する可能性のある両雄が、暗殺や謀略の危険を最小限に抑えて会見を行うための絶対的な条件であった 13 。

この政治的独立性を支えたのが、寺内町の持つ強固な経済基盤であった。冨田は木曽川水運の結節点に近く、活発な経済活動が行われる豊かな地域であったと考えられている 16 。寺内町は、座などの既得権益に縛られない自由な市場(楽市)としての性格を持ち、多くの商工業者を引きつけ、富を集積させる装置として機能していた 21 。この経済力こそが、寺院の自立性と特権を維持するための強力な後ろ盾となっていたのである。

このように、正徳寺は単なる宗教施設ではなく、地政学的な要請と経済的な自立性によって生み出された、さながら「緩衝国家」のような存在であった。会見場所の選定自体が、この特異な空間の政治的・経済的重要性を理解しているか、そして一向宗という巨大な宗教勢力が背景に存在する場所に臆せず乗り込めるかという、斎藤道三から織田信長への最初の「問いかけ」であったと解釈することも可能である。信長がこの申し出をためらわずに受け入れたこと 15 は、彼が「うつけ」ではないことを示す、道三にとっての第一のシグナルとなったであろう。

3. 宗教勢力としての側面―一向宗と戦国大名

正徳寺が属する浄土真宗本願寺教団は、戦国時代において全国的な門徒組織を持ち、時に大名をも脅かす強大な宗教的・軍事的ネットワークを形成していた 27 。正徳寺もそのネットワークの一翼を担う有力寺院であり、その中立性は、尾張・美濃両守護の承認だけでなく、本願寺教団そのものの威光によっても担保されていた可能性が考えられる。

会見が行われた天文22年(1553年)は、後に信長と本願寺が10年にもわたって争う石山合戦(元亀元年/1570年開始)よりも前の時代である 32 。この時点では、信長と一向宗はまだ決定的な対立関係には至っておらず、信長は一向宗の持つ政治的・経済的影響力を、敵対する対象としてではなく、むしろ利用可能な勢力として認識していた可能性が高い。

第二部:歴史が動いた日―『信長公記』に見る正徳寺の会見

信長の家臣であった太田牛一が記した『信長公記』は、信長研究における第一級史料として知られる。この史料に描かれた正徳寺の会見は、単なる歴史的逸話に留まらず、両雄の緻密な計算と心理戦が交錯する、一つの完成された「歴史劇」であった。

1. 会見への道程―周到な企みと意表を突く応手

会見を申し入れた斎藤道三の最大の目的は、娘婿である織田信長が世間で噂される通りの「大うつけ」なのか、その真偽を自らの目で見極めることにあった 35 。道三は、信長を試すための巧妙な罠を仕掛けた。まず、家臣700~800名に上品な肩衣袴を着用させ、会見場所である正徳寺の御堂の縁にずらりと並ばせることで、信長を威圧し、その場違いな格好を笑いものにしてやろうと企んだ 9 。さらに、自身は町外れの民家に身を潜め、正徳寺へ向かう信長一行の様子を密かに偵察したのである 9 。

やがて道三の前に現れた信長は、髪を茶筅髷に結い、虎と豹の皮で四色に染め分けた奇抜な半袴を履くなど、噂に違わぬ「うつけ」の格好をしていた 2 。しかし、道三が真に度肝を抜かれたのは、その行列の質と量であった。信長が引き連れてきた700~800名もの兵は、柄の長さが三間半(約6.3メートル)もある長槍500本、そして当時最新鋭の兵器であった鉄砲500挺という、圧倒的な武威を誇る装備で固めていたのである 9 。これは単なる供回りではなく、一つの強力な戦闘部隊であり、道三の企ての意表を突く、計算され尽くした武威の誇示であった。

2. 舞台上の対決―演出と心理戦

正徳寺に到着した信長の行動は、さらに劇的であった。彼は屏風を引かせた即席の着替え場所で、瞬く間に「うつけ」の格好から、威厳のある長袴の礼装へと姿を変えた。この鮮やかな変貌ぶりは、道三方はもちろん、味方である織田家の家臣たちをも驚愕させ、「さては、たわけをわざと御作り候よ(さては、これまでの馬鹿げた振る舞いは、わざとであったのか)」と感嘆させたという 2 。

道三が礼装で姿を現しても、信長は縁の柱に寄りかかったまま知らぬ顔を続けた。仲介役の堀田道空が「これぞ山城殿(道三)にて御座候」と紹介を促すと、信長は初めて「であるか」と一言だけ発し、おもむろに座敷に入った 1 。若輩の婿が年長の舅に対して取るにはあまりにも尊大なこの態度は、会見の主導権が完全に自分にあることを示す、決定的なパフォーマンスであった。その後、湯漬けが供され、盃が交わされるなど、形式的には滞りなく対面は終了したが、『信長公記』は道三が終始苦虫を噛み潰したような表情であったと記している 9 。

この会見は、情報戦と心理戦が交錯する「劇場型外交」であったと言える。道三は「信長=うつけ」という情報を基に、彼を辱める「舞台」を設営した。一方、信長はその舞台の脚本を逆手に取り、自らを「うつけを演じる非凡な人物」として演出し、衣装、小道具(長槍・鉄砲)、台詞(「であるか」)のすべてを計算されたパフォーマンスとして用いることで、力関係を鮮やかに逆転させたのである。

|

項目 |

斎藤道三の戦略 |

織田信長の対抗戦略 |

|

場所の選定 |

自身の安全を確保しつつ、相手を試すための国境の中立地帯・正徳寺を指定 15 。 |

舅の指定を臆することなく受諾し、度量の大きさを示す 15 。 |

|

事前の策謀 |

町外れの小家に潜み、信長の行列を偵察。家臣700~800名を正装させ、信長を威圧・嘲笑する計画 9 。 |

偵察を逆手に取り、意図的に「うつけ」の姿で通過することで相手を油断させる。 |

|

道中の服装 |

(偵察に専念) |

茶筅髷、虎豹皮の半袴など、常軌を逸した「うつけ」の姿を意図的に見せつける 2 。 |

|

会見時の服装 |

威厳を示すための礼装。 |

屏風の陰で即座に長袴の礼装に着替え、演出された「うつけ」とのギャップで衝撃を与える 2 。 |

|

随伴兵力・装備 |

自身の兵の槍が短いことを後に嘆くなど、軍備の質で劣っていたことを示唆 9 。 |

兵力700~800名。当時最新鋭の長槍500本、鉄砲500挺という圧倒的な武威と経済力を誇示 9 。 |

|

会見での態度 |

企みが外れ、終始苦虫を噛み潰したような様子で主導権を失う 9 。 |

縁の柱に寄りかかり道三を待つなど尊大な態度を見せ、「であるか」の一言で力関係を決定づける 1 。 |

3. 会見後の余波―道三の予言

会見が終わり、帰路につく道三は、信長軍の槍が自軍のものより遥かに長いことを改めて目の当たりにし、無言であったという 9 。これは単なる装備の優劣ではなく、軍事思想の革新性、そしてそれを実現する経済力の差を象徴していた。

道中、家臣の猪子兵介が「どう見てもたわけでござりますな」と信長を評したのに対し、道三は次のように答えたと伝えられる。「我が子らは、かのたわけが門外に馬を繋ぐことになろうよ(いずれ、私の子たちはあの馬鹿者の家来になるだろう)」 1 。これは、信長の器量を完全に見抜き、旧来の価値観(家柄や礼儀作法)を破壊し、実力、経済力、合理性といった新たな価値観を提示する次世代の登場を悟った、驚きと無念さが入り混じった予言であった。

4. 陰の立役者―堀田道空の謎

この会見において、両者の間を取り持ち、饗応役も務めた重要人物として堀田道空の名が記録されている 1 。彼の出自については諸説あり、一般的には斎藤道三の家臣とされることが多いが 43 、『信長公記』には信長が尾張国津島にある道空の屋敷に立ち寄ったという記述もあり、信長側の人物であったとする説も有力である 42 。特に、当時強大な経済力を有した津島湊の有力商人・堀田氏の一族であった可能性が指摘されている 42 。その場合、道空は単なる武家の家臣ではなく、両大名と繋がりを持つ独立した経済人・交渉人として、国境地帯の安定という自らの利益のために行動していたとも考えられ、戦国大名の外交を支えた多様なアクターの存在を示唆している。

第三部:その後の正徳寺と『明蓮』の正体

歴史の舞台となった正徳寺は、会見後も時代の奔流に翻弄され続ける。そして、本報告の出発点であった「明蓮」という名の謎も、この歴史の流れの中に解を求めることができる。

1. 歴史の奔流の中へ―会見後の正徳寺

正徳寺の会見によって織田・斎藤同盟は磐石なものとなり、信長は背後の憂いなく尾張統一や今川氏との戦いに集中できるようになった。その好例が、会見の翌年、天文23年(1554年)に行われた村木砦攻めである。この時、信長は舅である道三に那古野城の留守居を要請し、道三はこれに応えて安藤守就を大将とする援軍を送り、信長の勝利に貢献した 1 。しかしその3年後の弘治2年(1556年)、道三は息子・義龍との内紛(長良川の戦い)に敗れて非業の死を遂げる。

時代は下り、天正12年(1584年)、豊臣秀吉が小牧・長久手の戦いの後、加賀井城や竹ヶ鼻城を攻める際に、冨田の正徳寺を本陣として使用した記録が残っている 2 。これは、この時点でも正徳寺が地域の拠点として重要な戦略的価値を保持していたことを示している。

しかし、冨田の寺内町は、その後の木曽川の洪水によって寺域の多くが流されたとされ 8 、寺は清洲、そして名古屋へと移転を重ねていった。現在、その法脈は名古屋市にある二つの寺院、すなわち守山区の七宝山聖徳寺と天白区の八事山聖徳寺に受け継がれていると伝えられる 2 。一方、会見の舞台となった一宮市冨田の地には、現在「聖徳寺跡」として石碑と説明板が建てられ、往時を偲ぶ史跡となっている 1 。

2. 『明蓮』を巡る歴史学的考察―幻影の正体

冒頭で述べた通り、戦国時代の冨田・正徳寺の住職として「明蓮」という僧侶がいたことを直接証明する一次史料は存在しない。では、「正徳寺明蓮」という名はどこから来たのか。その幻影の正体は、歴史的事実の伝承過程における「混同」と「合成」によって生み出された可能性が極めて高い。

最も有力な混同の源泉は、江戸時代中期の浄土宗の高僧・祐天(ゆうてん、1637-1718)である。彼は将軍家からも帰依を受けるほどの高名な僧侶であったが、その号を「明蓮社顕誉(めいれんしゃけんよ)」といった 52 。この「明蓮」という共通の響きと、祐天自身の知名度の高さから、時代(戦国時代と江戸時代)、宗派(浄土真宗と浄土宗)、そして寺院(尾張の正徳寺と江戸の増上寺など)が後世の伝承の中で混同され、「正徳寺にいた明蓮という有名な僧侶」という、分かりやすく、しかし史実とは異なる架空の人物像が形成されたと考えられる。これは、歴史情報が民間で流布する過程で起こる典型的な「伝承の変容」の一例と言えよう。

また、副次的な要因として、佐賀県や大分県などに存在する「明蓮寺」という同音の寺院との名称類似による混同 54 や、冨田地区の地域伝承、あるいは後世の歴史小説や講談などにおける創作の可能性も考えられるが、現時点の調査ではこれらを裏付ける具体的な証拠は見出せなかった。

そもそも、正徳寺の会見に関する第一級史料である『信長公記』において、住職の名が一切記されていないという事実自体が重要である。この会見の主役はあくまで信長と道三であり、仲介役として堀田道空の名は記されているものの、正徳寺に求められた役割は、住職個人の力量や人脈ではなく、その「場所」が持つ中立性・特権性という「機能」そのものであった。住職はあくまでそのシステムの管理者の一人に過ぎず、彼の個人名が歴史の記録から零れ落ちたのは、ある意味で必然であったのかもしれない。

結論:一人の僧の名から見えてくる戦国社会の複合的様相

本報告は、「正徳寺明蓮」という一人の人物を巡る謎の探求から始まった。しかし、その人物が史料上「不在」であることを突き止めたことで、我々の視点は、個人史から、より広大で複雑な戦国時代の社会構造そのものへと導かれた。

正徳寺の会見は、単なる二人の武将の対面に留まるものではない。それは、以下の複数の側面を持つ、きわめて象徴的な出来事であったと結論付けられる。

- 宗教勢力の役割: 浄土真宗の寺内町が、大名の権力も及ばない「アジール」として機能した、戦国社会の特質を体現している。

- 地政学と経済: 尾張と美濃の国境地帯が、政治的な緩衝地帯であると同時に、水運などを通じた経済的な結節点として重要な役割を果たしていたことを示している。

- 価値観の転換: 旧来の家柄や礼儀作法といった価値観を破壊し、経済力に裏打ちされた軍事力と合理主義に基づく新たな時代を告げた、織田信長の革新的な自己演出の舞台であった。

- 時代の継承: 下剋上の体現者である斎藤道三が、自らを超える器量を持つ次世代の英雄の登場を認め、時代の転換を予言した瞬間であった。

したがって、「正徳寺明蓮」という名の僧侶は、歴史の舞台には登場しなかった幻影であった可能性が高い。しかし、その幻影を追いかける旅は、我々を戦国史の深層へと案内し、一人の英雄の物語だけでは見えてこない、当時の社会のダイナミックで複合的な様相を鮮やかに照らし出してくれた。この探求のプロセスそのものに、歴史を学ぶことの醍醐味があると言えよう。

引用文献

- 聖徳寺跡 https://ss-yawa.sakura.ne.jp/menew/zenkoku/shiseki/chubu/shoutokuji.h/shoutokuji.h.html

- 斎藤道三と織田信長が会見!一宮市冨田の聖徳寺跡場所と現地レビューそして感想 https://sengokushiseki.com/?p=826

- 1560年 – 64年 桶狭間の戦い | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1560/

- 聖徳寺跡 & 総見院 -信長公を想う旅② - 歴旅.こむ http://shmz1975.cocolog-nifty.com/blog/2013/09/post-c20a.html

- 聖徳寺跡 | 観光スポット | 【公式】一宮市の公式観光サイト IchinomiyaNAVI https://www.138ss.com/spot/detail/19/

- 一宮市地図情報サイト「138マップ」 - 詳細情報 - 観光・文化情報>戦国武将マップ>戦国武将マップ>聖徳寺跡 - Sonicweb-asp https://www.sonicweb-asp.jp/ichinomiya/feature/1275/58301:7?theme=th_6&layer=1275

- 聖徳寺跡 - 一宮市博物館データ検索システム http://www2.icm-jp.com/list/index.cgi?mode=view&no=31242&cat=7&keyword=%8Ej%90%D5&st=13

- なかなか麒麟がこないので、信長・道三の会見シーンをリプレイしてみました https://plus.chunichi.co.jp/blog/mizuno/article/233/9627/

- 【逸話 LINEトーク画風】「正徳寺の会見(1553年)」斎藤道三の度肝を抜いた?うつけ信長のふるまいとは | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/33

- 不入の権とは?家康と対立した三河一向宗を豊かにした権利【どうする家康】 - ほのぼの日本史 https://hono.jp/sengoku/tokugawa-sengoku/immunity/

- 守護使不入 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%88%E8%AD%B7%E4%BD%BF%E4%B8%8D%E5%85%A5

- 守護不入(シュゴフニュウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%AE%88%E8%AD%B7%E4%B8%8D%E5%85%A5-528440

- 織田信長と斎藤道三を不思議な絆で結びつけた『聖徳寺会見』の真相【麒麟がくる 満喫リポート】 https://serai.jp/hobby/391147

- 【守護不入権の否定】 - ADEAC https://adeac.jp/hamamatsu-city/text-list/d100010/ht011890

- 信長見聞録 天下人の実像 ~第二章 斎藤道三~ | GOETHE https://goetheweb.jp/lifestyle/more/20190307-nobunaga2

- 黒瀬湊~黒瀬街道 – 八百津町情報サイト やおつ丸ごとPR | YAOTSU MALL https://yaotsu-mall.com/category/kuroze_kaido/

- 川の路構想~木曽三川舟運構想 https://www.rfc.or.jp/rp/files/11-26.pdf

- 兼山(金山)湊跡【下町】 - 可児市 https://www.city.kani.lg.jp/24541.htm

- 魔王・信長の実像 兄弟・家臣たちとの狭間で苦悩 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/8899/4

- 経済拠点を重視した織田3代の立地戦略|Biz Clip(ビズクリップ) - NTT西日本法人サイト https://business.ntt-west.co.jp/bizclip/articles/bcl00007-065.html

- 戦国大坂の寺内町〜富田林寺内町と「石山合戦」 - ボランタリーライフ.jp https://www.voluntary.jp/weblog/myblog/631/42446

- 戦国時代の面影が息づく!富田林寺内町の歴史ある街並みと江戸建築の美 https://www.kenohare.com/tondabayashi/

- 第5章 武家社会の成長|Yすけ - note https://note.com/yunaka0608/n/n6b6839ced2ac

- 寺内町(ジナイチョウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%AF%BA%E5%86%85%E7%94%BA-74530

- 中世の計画都市「寺内町」 http://peshimane.net/wp/wp-content/uploads/2014/05/2012-30%E4%B8%AD%E4%B8%96%E3%81%AE%E8%A8%88%E7%94%BB%E9%83%BD%E5%B8%82%E3%80%8C%E5%AF%BA%E5%86%85%E7%94%BA%E3%80%8D%EF%BC%8D%E3%81%9D%E3%81%AE%E7%99%BA%E7%94%9F%E3%83%BB%E5%B1%95%E9%96%8B%E3%81%A8%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E7%9A%84%E6%84%8F%E7%BE%A9%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%EF%BC%8D%E5%B1%B1%E6%9D%91%E8%B3%A2%E6%B2%BB.pdf

- 【どうする信長】斎藤道三を唸らせた、信長の一言とは|歴史朗読 - YouTube https://m.youtube.com/watch?v=V9QAMwPB33g&pp=ygUTI-ato-W-s-WvuuOBruS8muimiw%3D%3D

- 織田信長や徳川家康を苦しめた一枚岩の集団~一向一揆 – Guidoor Media | ガイドアメディア https://www.guidoor.jp/media/nobunaga-versus-ikkoikki/

- 一向一揆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E5%90%91%E4%B8%80%E6%8F%86

- 石山合戦 - 泉佐野市立図書館:いずみさのなんでも百科 https://library.city.izumisano.lg.jp/izumisano/nandemo/i/isiyamaka.html

- 石山合戦(灰賦峠)古戦場:大阪府/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/dtl/ishiyamakassen/

- 一向一揆(イッコウイッキ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%80%E5%90%91%E4%B8%80%E6%8F%86-31456

- 京都の駅前にはなぜ2つの「本願寺」があるのか? 織田信長と「一向一揆」の抗争(その3) https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/54000

- 他力本願と石山合戦|石山本願寺を護った浄土真宗の門徒達 https://1kara.tulip-k.jp/wakaru/2017082187.html

- 石山合戦 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E5%B1%B1%E5%90%88%E6%88%A6

- 織田信長の才を見抜いた男〝美濃の蝮〟斎藤道三 - ノジュール https://nodule.jp/info/ex20200403/

- 信長公記(10)信長、斎藤道三と対面|だい - note https://note.com/daaai_2023/n/n9e0d4679f317

- 道三と信長の聖徳寺会見 「麒麟がくる」はどう描いた? - 今につながる日本史+α https://maruyomi.hatenablog.com/entry/2020/04/20/125302

- 斎藤道三の歴史 /ホームメイト - 戦国武将一覧 - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/7564/

- 【麒麟がくる】第14回「聖徳寺の会見」レビューと解説 - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/901

- 『織田信長と織田家の重臣・平手政秀、斎藤道三と濃姫』【偉人こぼれ噺第73回~絵で学ぶニッポンのこころ~】(YouTube限定/2023年5月30日~配信) https://www.youtube.com/watch?v=r2XfGVzg93U

- 織田信長・斎藤道三・ 明智光秀・徳川家康 - 岐阜市 https://www.city.gifu.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/148/r6dai3syou.pdf

- マイナー武将列伝・堀田道空・堀田道悦 - BIGLOBE http://www2s.biglobe.ne.jp/gokuh/ghp/busho/oda_057.htm

- 堀田道空 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A0%80%E7%94%B0%E9%81%93%E7%A9%BA

- 堀田正俊 - 大河ドラマ+時代劇 登場人物配役事典 https://haiyaku.web.fc2.com/hotta.html

- ja.wikipedia.org https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A0%80%E7%94%B0%E9%81%93%E7%A9%BA#:~:text=%E5%A0%80%E7%94%B0%20%E9%81%93%E7%A9%BA%EF%BC%88%E3%81%BB%E3%81%A3%E3%81%9F,%E3%81%9F%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A8%98%E8%BF%B0%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82

- ②どっぷり浸かる ! 津島の魅力凝縮 めぐりコース http://tsushima-kankou.com/tta22/wp-content/uploads/2021/11/575d7d71833bc0d50199fd91b6e393e0.pdf

- 愛知県西部に位置する津島市。全国天王信仰の中心地である「津島神社」の鳥居前町として、 また、木曽三川を渡って尾張と伊勢を結ぶ要衝「津島湊」として発展してきました。 この「津島湊」を愛し尾張統一を果たした信長との関わりも深いこの地を、 600年近く前から続く「尾張津島天王祭」が行われてきた天王川公園を起点に、 国の重要文化財である「堀田家住宅」 https://aichi-river.jp/buraaichi/past/tsushima.html

- 視聴記録『麒麟がくる』第14回「聖徳寺の会見」2020.4.19放送 - note https://note.com/senmi/n/n36f17b1545c5

- 信長と家康の運命を変えた「桶狭間の戦い」 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/22931

- 聖徳寺跡 - 一宮市冨田/史跡 - Yahoo!マップ https://map.yahoo.co.jp/v3/place/Qe4pGu8J5WU

- 美濃路(萩原宿・起宿) http://www.matimoyou.com/minozi-3.htm

- 浄土宗の僧であった、“明蓮社顕誉”のよみかたを知りたい。 - レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?page=ref_view&id=1000113396

- 祐天 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%90%E5%A4%A9

- 明蓮寺 - さがの歴史・文化お宝帳 https://www.saga-otakara.jp/search/detail.html?cultureId=1935

- の開基となったが、正徳五年(一七一五) 八十九歳で没した。 法要のための声明音楽が衰えようとするのを嘆い て、僧徒の勉励を勧めて、その振興に功があった。 - その後 - 佐賀市 https://www.city.saga.lg.jp/site_files/file/usefiles/downloads/s34632_20130321042740.pdf

- 明蓮寺 2021.12 | 貴族の部屋 - アメブロ https://ameblo.jp/aristocracy22/entry-12767926378.html