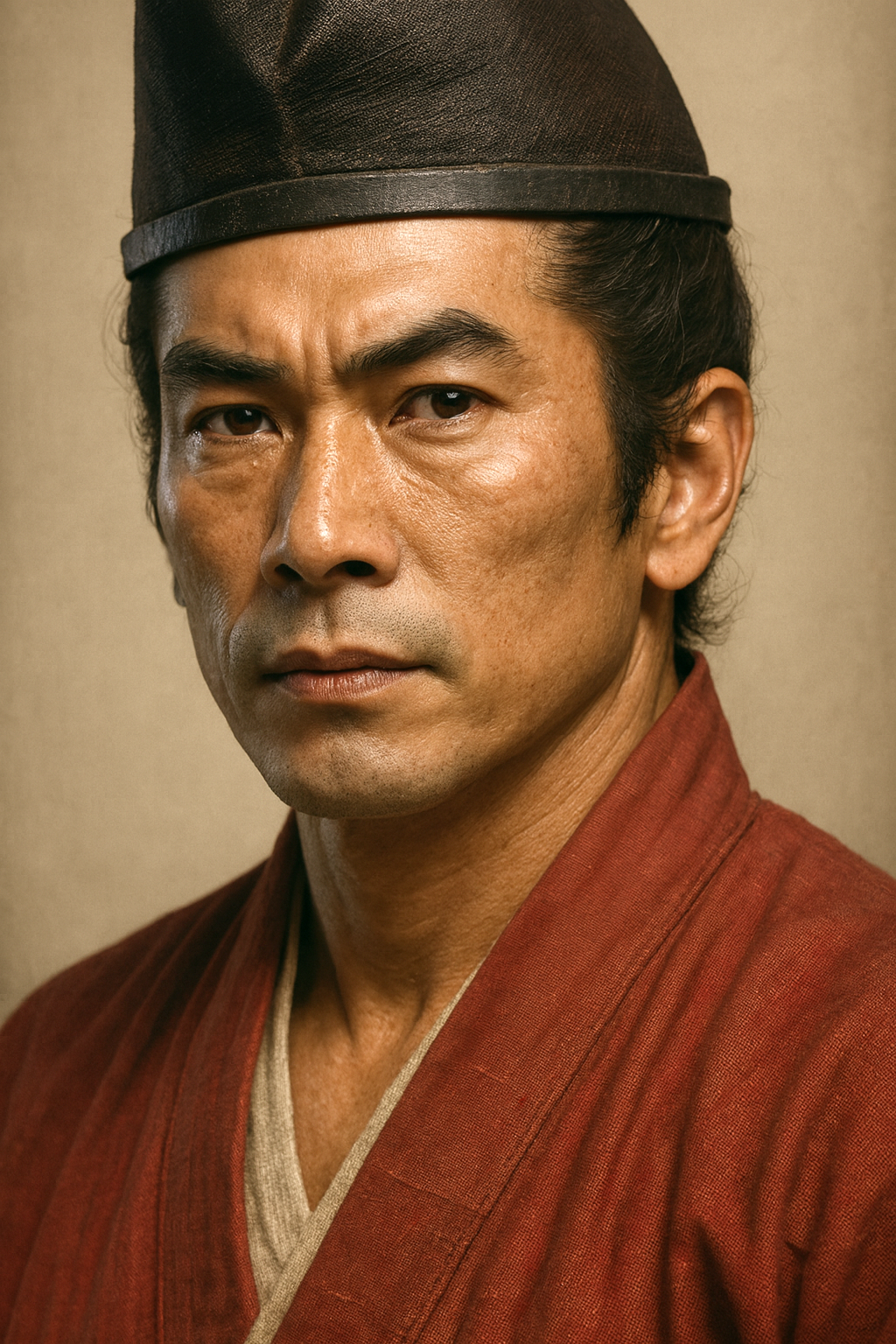

武田元信

武田元信は若狭守護。細川政元と結び中央政局で活躍。領国では土一揆や一色氏との戦いに苦悩するも、若狭武田氏の戦国大名化の礎を築いた。文化人としても一流。

若狭武田氏「最盛期」の建築家 ― 武田元信の政治・文化・戦略の再評価

序論:再評価されるべき武将、武田元信

A. 一般的評価と本報告書の視座

戦国時代の若狭守護、武田元信(たけだ もとのぶ)。彼の名は、しばしば「段銭徴収に反対する土一揆に敗れ、丹後の一色家との戦いにも敗れて勢力を失った」といった、軍事的な苦境や領国経営の失敗という文脈で語られることがある。この評価は、彼の生涯の一側面を捉えてはいるものの、その全体像を著しく矮小化するものである。

本報告書は、こうした限定的な評価を根本から見直し、武田元信を「若狭武田氏の最盛期を築き上げ、室町幕府の中枢で重きをなし、守護大名から戦国大名への過渡期を体現した、武と文を兼備する稀有な人物」として再評価することを目的とする 1 。彼の治世は、中央政界における華々しい成功と、領国における深刻な苦悩という二つの相貌を持つ。この矛盾に満ちた生涯を丹念に解き明かすことで、一人の武将の評価に留まらず、戦国初期という時代の力学そのものを浮き彫りにすることが可能となる。

B. 報告書の構成と概要

本報告書は、武田元信の人物像を多角的に解明するため、以下の四つの章で構成される。

第一章では、彼の出自と家督相続の経緯を追い、名門武田氏の嫡流として、また管領細川家との強固な連携を宿命づけられた彼の出発点を明らかにする。

第二章では、明応の政変をはじめとする中央政局の動乱における彼の役割を分析し、彼が単なる地方領主ではなく、京の政治を動かす主要な担い手の一人であったことを論証する。

第三章では、視点を領国若狭に移し、宿敵一色氏との死闘や土一揆の勃発といった苦難に満ちた領国経営の実態と、その危機を乗り越える過程で彼が成し遂げた「戦国大名」への変革を詳述する。

第四章では、武人としての側面とは対照的な、当代一流の文化人としての彼の顔に光を当てる。和歌や古典への深い造詣、京都の知識人との交流が、彼の権威にいかなる影響を与えたのかを考察する。

これらの分析を通じて、結論では、武田元信が若狭武田氏の歴史において果たした真の役割と、彼が次代に残した光と影の遺産を総括する。

C. 付属資料の紹介

本報告書の理解を深めるため、巻末に「武田元信 略年表」および「武田元信 関係人物一覧」を収録した。複雑な彼の生涯と人間関係を把握するための一助となれば幸いである。

第一章:若狭武田氏の継承者 ― 元信の出自と家督相続

A. 若狭武田氏の系譜と背景

武田元信の生涯を理解する上で、彼が属した若狭武田氏の歴史的背景をまず押さえる必要がある。若狭武田氏は、甲斐源氏の名門・武田氏の嫡流にあたる家系である。元来、安芸国(現在の広島県西部)を拠点としていた安芸武田氏は、室町幕府6代将軍・足利義教の命により、武田信栄(のぶひで)が当時若狭・丹後などを支配していた一色義貫(いっしき よしつら)を誅殺した功績で、永享12年(1440年)に若狭守護職を与えられたことに始まる 3 。これにより、武田家の本拠は安芸から若狭へと移り、安芸武田氏の嫡流が若狭武田氏となった 3 。

元信の父である武田国信は、応仁・文明の乱(1467年-1477年)において、管領・細川勝元が率いる東軍の主力として活躍し、幕府や細川京兆家(管領家)との関係を飛躍的に強化した人物であった 3 。元信は、この父が築いた中央政界との強固なパイプという、極めて有利な政治的遺産を継承して歴史の表舞台に登場することになる。

B. 生年と元服の意義

武田元信の生年には二つの説が存在する。『諸家系図纂』などでは寛正2年(1461年)生まれとされる一方 8 、彼が建立した佛國寺(ぶっこくじ)所蔵の「武田氏系図」では文安3年(1446年)生まれと記されている 2 。1461年説ならば家督相続時は29歳、1446年説ならば44歳となり、後者であれば相続までに比較的長い期間を父のもとで過ごしたことになる。応仁の乱への関与の度合いも変わってくるため、彼の初期キャリアを考察する上で興味深い論点となっている。

彼の青年期における最も重要な出来事は、文明3年(1471年)に行われた元服(成人式)である。この時、元信は室町幕府の管領であり、応仁の乱で東軍総帥を務めていた細川勝元を烏帽子親(えぼしおや、元服時の後見人)とした。そして、勝元の「元」の字を偏諱(へんき)として授かり、「元信」と名乗ったのである 8 。

これは単なる儀礼ではない。当時の武家社会において、有力者から一字を拝領することは、極めて強固な政治的同盟関係、あるいは主従関係に近い結びつきを意味した。この元服の儀式は、若狭武田氏が細川管領家の最も信頼する与党の一つであることを内外に示威するものであり、元信の生涯にわたる政治的立ち位置を決定づけた。事実、この「元」の字は、彼の嫡子である元光(もとみつ)、さらには曾孫の義統(よしむね、義元とも)にまで受け継がれ、若狭武田氏のアイデンティティの一部となった 9 。彼のキャリアは、この瞬間から中央政界との密接な連携を運命づけられていたと言える。

C. 家督継承への道

元信は若狭守護・武田国信の次男として生まれた 1 。本来であれば家督を継ぐ立場ではなかったが、文明17年(1485年)に兄である信親が早世したことにより、後継者の地位に就いた 8 。

そして延徳2年(1490年)6月、父・国信が死去すると、元信は正式に家督を継承し、若狭武田氏の第5代当主となった。これに伴い、若狭国の守護職、および安芸国佐東郡の分郡守護職も引き継いだのである 2 。彼は父から受け継いだ政治的資産を手に、中央政局の激動の渦中へと乗り出していくことになる。

第二章:中央政局の渦中で ― 明応の政変と将軍の信任

A. 明応の政変(1493年)と元信の役割

元信の家督相続からわずか3年後の明応2年(1493年)、京の政情は激震に見舞われる。管領・細川政元(勝元の子)が、10代将軍・足利義材(よしき、後の義稙)を追放し、新たに清晃(せいこう、後の足利義澄)を11代将軍として擁立したクーデター、いわゆる「明応の政変」である。この政変において、武田元信は父の代からの盟友である細川政元を全面的に支援し、クーデター成功の立役者の一人として中心的な役割を果たした 2 。

この政変の過程で、元信の政治家としての冷徹な一面を物語る興味深い事件が起きている。政変直前の閏4月、細川氏と対立関係にあった西国の雄・大内政弘の娘が京都で何者かに誘拐されるという事件が発生した 9 。当時の噂では、この事件はかつて元信が大内政弘の娘との婚約を破棄されたことへの報復として、元信が起こしたものだとされていた(『大乗院寺社雑事記』) 9 。

しかし、この事件の真相は、単なる私怨に留まらない、より高度な政治的計算に基づいていた可能性が指摘されている。事件直後、細川政元は堺に滞在していた大内氏の嫡男・大内義興(誘拐された娘の実兄)を自陣営に引き入れるための交渉を開始している。このことから、この誘拐事件は、政変に際して強大な軍事力を持つ大内氏が前将軍・義材に味方して介入することを防ぐため、細川政元と武田元信が共謀して大内氏の重要人物を人質として確保する目的で実行した、極めて戦略的な行動であったとする見方が有力である 9 。これが事実であれば、元信は単に同盟者の指示に従うだけでなく、政変の成否を左右する大胆な謀略を立案・実行できる、優れた戦略眼を持った政治家であったことがうかがえる。

B. 細川政元との一時的な対立と和解

明応の政変は成功裏に終わったが、元信と細川政元の関係は必ずしも安泰ではなかった。政変後、元信は恩賞として約束されていた深草(京都市伏見区)の所領を与えられなかったことに不満を抱き、同年11月、突如として家臣を率いて出奔し、領国若狭へと帰国してしまう 2 。この行動は、彼が細川政元の完全な配下ではなく、自らの利害と名誉をかけて行動する独立した大名としての強い意志を持っていたことを示している。

しかし、この対立は長くは続かなかった。越中に逃れた前将軍・足利義材が上洛の機会をうかがっており、彼に対抗するためには細川政元と武田元信の協力が不可欠であった。両者は間もなく和解し、元信は再び京の政治の舞台に戻る 2 。この一連の出来事は、当時の有力大名間の関係が、単純な主従や同盟ではなく、利害に応じて協調と牽制を繰り返す、極めて流動的で複雑なものであったことを如実に物語っている。

C. 将軍・足利義澄からの厚い信任

武田元信の幕府内における重要性は、新将軍・足利義澄からの評価の高さによって証明されている。明応8年(1499年)、前将軍・義材が畠山尚順らと結び、若狭・近江を経由して京への進軍を試みた。この際、元信は在京して将軍・義澄の身辺を警護し、義材軍の撃退に多大な功績を挙げた 9 。

この功績に報いるため、義澄は元信を将軍の側近集団である「相伴衆(しょうばんしゅう)」に加えようと試みた。しかし、これは管領・細川政元によって反対され、実現しなかった 9 。政元としては、元信が将軍と直接結びつき、自らの権力を相対化することを警戒したためと考えられる。

それでも義澄の元信への信任は揺るがなかった。義澄は、管領の意向とは別に、朝廷の反対を押し切って、文亀元年(1500年)に元信を従四位下に叙位させるという異例の措置を取った 9 。本来、武家の叙位には厳格な序列があったが、義澄は元信を高く評価するあまり、その慣例を破ってでも彼を優遇したのである。これは、武田元信がもはや単なる一守護ではなく、将軍が個人的に頼みとする、幕府の軍事・政治両面において不可欠な人物と見なされていたことの何よりの証左であった。

第三章:守護から戦国大名へ ― 領国経営の苦悩と革新

中央政界で華々しい活躍を見せる一方、武田元信の足元である領国・若狭は、深刻な困難に直面していた。中央での栄光は、領国への過酷な負担となって跳ね返り、彼の治世は「栄光」と「苦悩」の二重構造を呈していた。しかし、皮肉にもこの苦悩こそが、若狭武田氏を旧来の守護大名から次代の戦国大名へと脱皮させる原動力となったのである。

A. 宿敵・一色氏との死闘

若狭武田氏にとって、隣国・丹後(現在の京都府北部)の守護である一色氏は、かつて若狭守護職を奪った経緯から続く「宿怨関係」にある宿敵であった 11 。両国の国境では常に軍事的な緊張が続き、元信の代にその対立は頂点に達した。

永正三年(1506年)の丹後侵攻

元信は、管領・細川政元の支援を取り付け、丹後への大々的な侵攻を開始した。この戦いは、中央の政治的成功が必ずしも領国での軍事的優位に直結しないことを元信に痛感させる、厳しいものとなった。緒戦の同年8月の合戦では、武田軍は数百人が討たれるという大敗を喫した 11 。その後、細川方の援軍を得て戦況は一進一退となるが、戦いは長期化し、明確な決着を見ないまま元信は多大な戦費と兵力を消耗した 2 。

永正十四年(1517年)の逆侵攻と勝利

長年の対立を経て、永正14年(1517年)には、逆に丹後の一色軍が若狭へと侵攻してきた。この危機に際し、元信は越前(現在の福井県東部)の朝倉氏に支援を要請するという外交手腕を見せる。朝倉氏の援軍を得た武田軍は、若狭に侵入した一色軍を撃退。勢いに乗って丹後へ逆侵攻し、遂に丹後の一部を攻略することに成功した 2 。これは、元信が単に戦に敗れただけの武将ではないことを示す重要な勝利であった。

しかし、この勝利には大きな代償が伴った。朝倉氏という強力な隣人を自国の軍事問題に引き入れたことは、短期的な勝利をもたらした一方で、若狭武田氏の自立性を脅かす「諸刃の剣」であった。この時結ばれた同盟関係は、後の世代において朝倉氏による若狭への介入を常態化させ、若狭武田氏が衰退していく遠因の一つとなったのである。

B. 段銭徴収と土一揆の勃発

度重なる中央への出兵や、丹後一色氏との長期にわたる戦争は、若狭の国人や民衆に過酷な軍役と段銭(だんせん、臨時に課される税)の負担を強いた 2 。その不満は、ついに大規模な反乱となって爆発する。

文亀二年(1502年)、若狭で大規模な土一揆(農民を中心とした武装蜂起)が発生した。この一揆の勢いは凄まじく、鎮圧に向かった元信の一族である武田中務大輔(なかつかさのたゆう、元信の子である武田元度(もとのり)とされる 12 )が討ち死にするという、武田家にとって極めて深刻な事態にまで発展した 2 。

この事件は、守護の権威だけでは領国を統制しきれない時代の到来を象徴している。元信が一揆勢の要求を受け入れ、段銭を免除したという逸話は、この時の対応策であった可能性が高い 9 。それは、武力一辺倒では解決できないほど、民衆の力が強大になっていたことの証左であり、旧来の支配体制の限界を露呈させた「成長痛」であったと言える。

C. 在京から在国へ ― 戦国大名化への転換

元信の治世は、守護が原則として京都に在住する「在京体制」から、領国に拠点を移して直接支配を行う「在国体制」へと移行する、若狭武田氏にとっての大きな転換期であった 14 。

治世当初、元信は父・国信同様、在京して中央政局に深く関与していた。しかし、領国で頻発する一色氏の侵攻や土一揆といった問題に直面する中で、彼は若狭における直接的な支配権を強化する必要性を痛感していく。この危機対応の過程こそが、若狭武田氏の戦国大名化を促したのである。

その変化は、文書の発給形態にも明確に表れている。元信の治世後半になると、荘園への不当な介入停止や段銭免除などを命じる室町幕府奉行人奉書が、武田氏に対して出される例が著しく減少する。その一方で、所領の安堵や諸役の免除などを命じる元信自身の署名が入った判物(はんもつ)や書状が急増する 9 。これは、彼が幕府の権威を介さず、自らの権限で領国を直接統治する、実力主義の「戦国大名」へと変貌を遂げつつあったことを示す動かぬ証拠である。

この在国化への流れは、元信の晩年に計画が始まり、息子・元光の代の大永2年(1522年)に完成した、若狭の新たな本拠地・後瀬山城(のちせやまじょう)の築城によって決定的となる 7 。武田元信は、中央での栄光と領国での苦悩という矛盾の中で、若狭武田氏を新たな時代に適応させるための礎を築いたのである。

第四章:「若狭二楽」― 武人にして当代一流の文化人

武田元信の人物像を語る上で、彼の武将としての側面と同等、あるいはそれ以上に重要なのが、文化人としての卓越した才能と活動である。彼は戦乱の世にありながら、和歌や有職故実、芸能といった文化を深く愛し、自らもその担い手として高い評価を得ていた。元信にとって「文化」は、単なる慰みではなく、軍事・政治と並ぶ第三の権力基盤であり、若狭武田氏の権威と名声を高めるための重要な戦略的ツールであった。

A. 多芸多才な文化人としての側面

元信は、武芸百般に通じた武人であると同時に、和歌、連歌、有職故実(朝廷や武家の儀礼・制度の研究)、騎射、猿楽など、極めて広範な分野の文化・芸能に精通していた 1 。その多才ぶりは「若狭二楽(わかさにらく)」という別名でも知られている 2 。

彼の文化活動は、個人的な趣味の域を遥かに超えていた。戦国乱世において、武力や経済力だけでなく、「文化的権威」もまた大名の「格」を決定する重要な要素であった。元信は、京都の最高級の文化サークルに深く関与することで、他の多くの地方大名に対する圧倒的な文化的優位性を確立した。この文化的権威は、幕府や朝廷との交渉を有利に進め、家臣や国人に対する求心力を高める上で、計り知れない効果を発揮したのである。

B. 京都の知識人との交流

元信の文化的権威を支えたのが、当時の文化の頂点に立つ知識人たちとの広範で深い交流であった。特に、公卿であり当代随一の文化人であった三条西実隆(さんじょうにし さねたか)や、連歌の第一人者であった宗祇(そうぎ)といった人物との親密な交友が知られている 1 。

三条西実隆の日記である『実隆公記』には、元信との交流が頻繁に記されており、二人が和歌や古典籍について語り合い、互いの邸宅を訪問し合うなど、身分を超えた深い信頼関係で結ばれていたことがうかがえる 9 。このような京都のトップ文化人とのネットワークは、元信に最新の文化情報をもたらすとともに、彼の名声を全国的なものへと高めていった。

C. 古典籍への深い造詣

元信が単なる文化の愛好家ではなく、真の教養人であったことを示す最も象徴的なエピソードが、古典籍『伊勢物語』にまつわるものである。『実隆公記』の明応7年(1498年)6月2日条には、元信が藤原定家(ふじわらのていか)の自筆と伝わる『伊勢物語』の写本を所持しており、それを見た三条西実隆が「殊勝の物なり(この上なく素晴らしいものである)」と感嘆したことが記録されている 2 。

鎌倉時代の歌聖・藤原定家の真筆本は、当時から国宝級の価値を持つ至宝であった。そのような最高級の文化財を所有していたという事実は、彼がそれを入手できるだけの財力と人脈を持っていたこと、そして何よりも、その価値を真に理解できる高い学識と審美眼を兼ね備えていたことを証明している。

D. 信仰と寺院建立

元信は文化の庇護者であると同時に、篤い信仰心を持つ人物でもあった。文亀二年(1502年)、彼は若狭国小浜の風光明媚な地に、菩提寺となる福応山佛国寺を建立した 7 。奇しくもこの年は、若狭で大規模な土一揆が発生した年でもある。寺院の建立には、武家の棟梁として領国の安寧と戦没者の慰霊を祈願する、切実な思いが込められていた可能性も考えられる。彼の死後、その亡骸はこの佛国寺に葬られ、墓所は今も同寺に残されている 7 。

元信のこうした文化活動は、在京から在国への移行という時代の流れの中で、京都の洗練された文化を若狭の地へと移植する役割を果たした。彼自身が文化の発信源となることで、若狭は「小京都」とも言うべき独自の文化圏を形成する礎が築かれた。この文化的な土壌は、彼の後継者たちにも受け継がれ、若狭武田氏の最も永続的な功績の一つとなったのである 4 。

結論:若狭武田氏「最盛期」の建築家としての武田元信

A. 総合的評価:矛盾を内包した過渡期の巨人

武田元信は、「敗軍の将」あるいは「勢力を失った守護」という一面的な評価では到底捉えきれない、極めて複雑で多面的な人物である。彼の生涯は、中央政界における輝かしい成功と、領国経営における深刻な苦悩、軍事的な苦境と、文化的な隆盛という、一見すると矛盾した要素によって織りなされている。しかし、この矛盾こそが、室町幕府の権威が揺らぎ、実力主義の戦国乱世へと移行していく「過渡期」という時代そのものを体現している。

彼は、旧来の守護大名として幕府の権威を最大限に活用して中央での地位を確立する一方で、領国で吹き荒れる下剋上の嵐に直面し、自らの実力で領国を統治する戦国大名への変革を余儀なくされた。この二つの異なる時代の価値観の狭間で、彼は若狭武田氏という一族を新たな時代へと導くための困難な舵取りを担ったのである。

B. 「最盛期」の真の意味

武田元信の時代が、後世「若狭武田氏の最盛期」と評されるのはなぜか 1 。それは、領土の広さや軍事力の絶頂を意味するものではない。むしろ、彼の治世は度重なる戦争と一揆により、軍事・経済的には疲弊していた側面さえある。

彼が築いた「最盛期」の真の意味は、 若狭武田氏の「政治的影響力」と「文化的権威」が、その歴史上、頂点に達した という点にある。彼は、将軍から直接の信任を得て中央政局に深く関与し、京都の第一級の文化人たちと交友して高い名声を得た。この無形の権威こそが、若狭武田氏の「格」を他の守護大名とは一線を画すものへと高めたのである。彼は、守護大名時代の最後の輝きと、戦国大名時代の苦悩の始まりを一身に体現しながら、若狭武田氏という家の「ブランド」を最高点にまで引き上げた、稀代の建築家であったと言えよう。

C. 次代への遺産と課題

武田元信は、次代に大きな遺産を残した。

遺産(光): 彼が苦心の末に築いた在国支配の基盤、中央政界との強固なパイプ、そして若狭の地に花開いた豊かな文化。これらは嫡子・武田元光に引き継がれ、後瀬山城の築城やさらなる文化の発展へと繋がっていった 18 。

課題(影): しかし同時に、彼は負の遺産も残した。度重なる出兵による領国の疲弊と民心の離反、家臣団や国人との間に生まれた潜在的な対立、そして何よりも、宿敵・一色氏との戦いのために越前の朝倉氏という強力な隣人の介入を招いてしまったこと。これらの課題は、時限爆弾のように次代、次々代の当主たちを苦しめ、最終的に若狭武田氏が自立性を失い、歴史の波に呑まれていく遠因となった。

結論として、武田元信は、若狭武田氏に栄光の頂点をもたらしたと同時に、その後の衰退の種子をも蒔いた、光と影を併せ持つ過渡期の巨人であった。彼の生涯を丹念に追うことは、一人の武将の成功と失敗の物語に留まらず、一つの大名家が時代の変化の奔流の中で、いかにして生き残りを図り、そして滅びていったのかという、戦国史のダイナミズムそのものを私たちに教えてくれるのである。

付属表

表1:武田元信 略年表

|

西暦(和暦) |

元信の年齢(寛正二年説) |

主要な出来事 |

関連人物・事項 |

|

1461年(寛正2年) |

0歳 |

若狭守護・武田国信の次男として誕生(異説あり 2 ) |

武田国信 |

|

1471年(文明3年) |

10歳 |

元服。管領・細川勝元より「元」の字を授かり元信と名乗る 8 。 |

細川勝元 |

|

1485年(文明17年) |

24歳 |

兄・信親が早世し、後継者となる 9 。 |

武田信親 |

|

1490年(延徳2年) |

29歳 |

父・国信の死去に伴い、家督を相続。若狭守護となる 8 。 |

武田国信 |

|

1491年(延徳3年) |

30歳 |

将軍・足利義稙の近江出兵(六角高頼討伐)に従軍 8 。 |

足利義稙 |

|

1493年(明応2年) |

32歳 |

明応の政変。細川政元に与し、将軍・足利義澄の擁立に貢献 2 。 |

細川政元、足利義澄 |

|

1499年(明応8年) |

38歳 |

前将軍・足利義稙の上洛軍を撃退。将軍・義澄の信任を得る 9 。 |

足利義稙、足利義澄 |

|

1500年(文亀元年) |

39歳 |

将軍・義澄の推挙により、異例の従四位下に叙せられる 9 。 |

足利義澄 |

|

1502年(文亀2年) |

41歳 |

若狭で段銭徴収を巡り土一揆が蜂起。一族が討死 2 。佛国寺を建立 10 。 |

武田中務大輔(元度?) |

|

1506年(永正3年) |

45歳 |

細川政元の支援を受け、丹後の一色義有を攻撃するも苦戦 7 。 |

一色義有、細川政元 |

|

1517年(永正14年) |

56歳 |

丹後軍の若狭侵攻に対し、朝倉氏の支援を得て撃退、逆侵攻に成功 2 。 |

一色氏、朝倉氏 |

|

1519年(永正16年) |

58歳 |

出家。家督を子・元光に譲る 19 。 |

武田元光 |

|

1521年(大永元年) |

60歳 |

12月3日、死去。墓所は小浜市の佛国寺 1 。 |

- |

表2:武田元信 関係人物一覧

|

人物名 |

続柄・関係性 |

関連する主要な出来事・備考 |

|

【武田一族】 |

|

|

|

武田国信 |

父 |

若狭武田氏4代当主。応仁の乱で活躍し、細川家との関係を築く 3 。 |

|

武田信親 |

兄 |

早世したため、元信が家督を継ぐことになった 8 。 |

|

武田元光 |

嫡子 |

若狭武田氏6代当主。元信から家督を継承し、後瀬山城を築城 18 。 |

|

武田元度 |

子(中務大輔) |

文亀2年の土一揆で討死したとされる武将 2 。 |

|

【中央政界】 |

|

|

|

細川勝元 |

管領、元服時の烏帽子親 |

応仁の乱の東軍総帥。元信に「元」の字を与え、強固な同盟関係を築く 8 。 |

|

細川政元 |

管領、政治的盟友 |

勝元の子。明応の政変を主導。元信と協調・対立を繰り返す 2 。 |

|

足利義材(義稙) |

室町幕府10代将軍 |

明応の政変で元信らが支援する細川政元によって追放される 9 。 |

|

足利義澄 |

室町幕府11代将軍 |

明応の政変で元信らに擁立される。元信を厚く信任した 1 。 |

|

大内政弘・義興 |

周防・長門等の守護 |

細川氏の政敵。明応の政変時、元信らによって娘が人質に取られたとされる 9 。 |

|

【周辺大名・領国】 |

|

|

|

一色義有 |

丹後守護、宿敵 |

若狭守護職を巡る因縁から、元信と生涯にわたり死闘を繰り広げた 7 。 |

|

朝倉貞景・孝景 |

越前守護 |

隣国の大名。永正14年の対一色氏戦で元信を支援。後の介入の端緒となる 2 。 |

|

【文化人】 |

|

|

|

三条西実隆 |

公卿、歌人 |

当代一流の文化人。元信と親しく交流し、その様子が『実隆公記』に記される 9 。 |

|

宗祇 |

連歌師 |

当代最高の連歌師。元信と交流があったとされる 1 。 |

引用文献

- 武田元信(たけだ もとのぶ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%AD%A6%E7%94%B0%E5%85%83%E4%BF%A1-1088690

- 武田元信とは? わかりやすく解説 - 戦国武将 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%AD%A6%E7%94%B0%E5%85%83%E4%BF%A1

- 若狭武田氏と家臣団【戦国大名家】 - 土岐日記 https://ibispedia.com/wakasatakeda

- 若狭国の守護 概要 若狭武田家は、15 世紀半ばから 16 世 https://www.mlit.go.jp/tagengo-db/common/001653287.pdf

- 若狭 武田氏館-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/wakasa/takedashi-yakata/

- 武田氏歴史年表(1頁) http://www.cf.city.hiroshima.jp/gionnishi-k/webstation/rekishi/takedasi-nenpyou/nenpyou-1.html

- 武家家伝_若狭武田氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/w_take_k.html

- 武田元信(たけだ・もとのぶ) 1461~1521 - BIGLOBE http://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/TakedaMotonobu.html

- 武田元信 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E7%94%B0%E5%85%83%E4%BF%A1

- 武田 元信|若狭おばま人物學事始 - 平田不動産 https://www.hiratafudousan.com/history/search/218/

- 武田元信の丹後出兵 - 『福井県史』通史編2 中世 https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/kenshi/T2/T2-4-01-01-05-01.htm

- 武田元度 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E7%94%B0%E5%85%83%E5%BA%A6

- 戦国!室町時代・国巡り(13)若狭編|影咲シオリ - note https://note.com/shiwori_game/n/n3f94274c8a86

- 『福井県史』通史編2 中世 https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/kenshi/T2/T2-4-01-03-01-04.htm

- 後瀬山城跡 - 若狭おばま観光協会 https://wakasa-obama.jp/wp-content/uploads/2025/02/nochiseyama.pdf

- 多芸多才武田元信 - 『福井県史』通史編2 中世 https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/kenshi/T2/T2-6-01-04-02-03.htm

- 後瀬山城跡|日本遺産ポータルサイト - 文化庁 https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/culturalproperties/result/597/

- 武田元光【信長の野望・武将能力からみる評価と来歴】 - 土岐日記 https://ibispedia.com/takedamotomitsu

- 武田元光 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E7%94%B0%E5%85%83%E5%85%89

- 戦国 朝倉一族 - 探検!日本の歴史 - はてなブログ https://tanken-japan-history.hatenablog.com/entry/sengoku-asakura