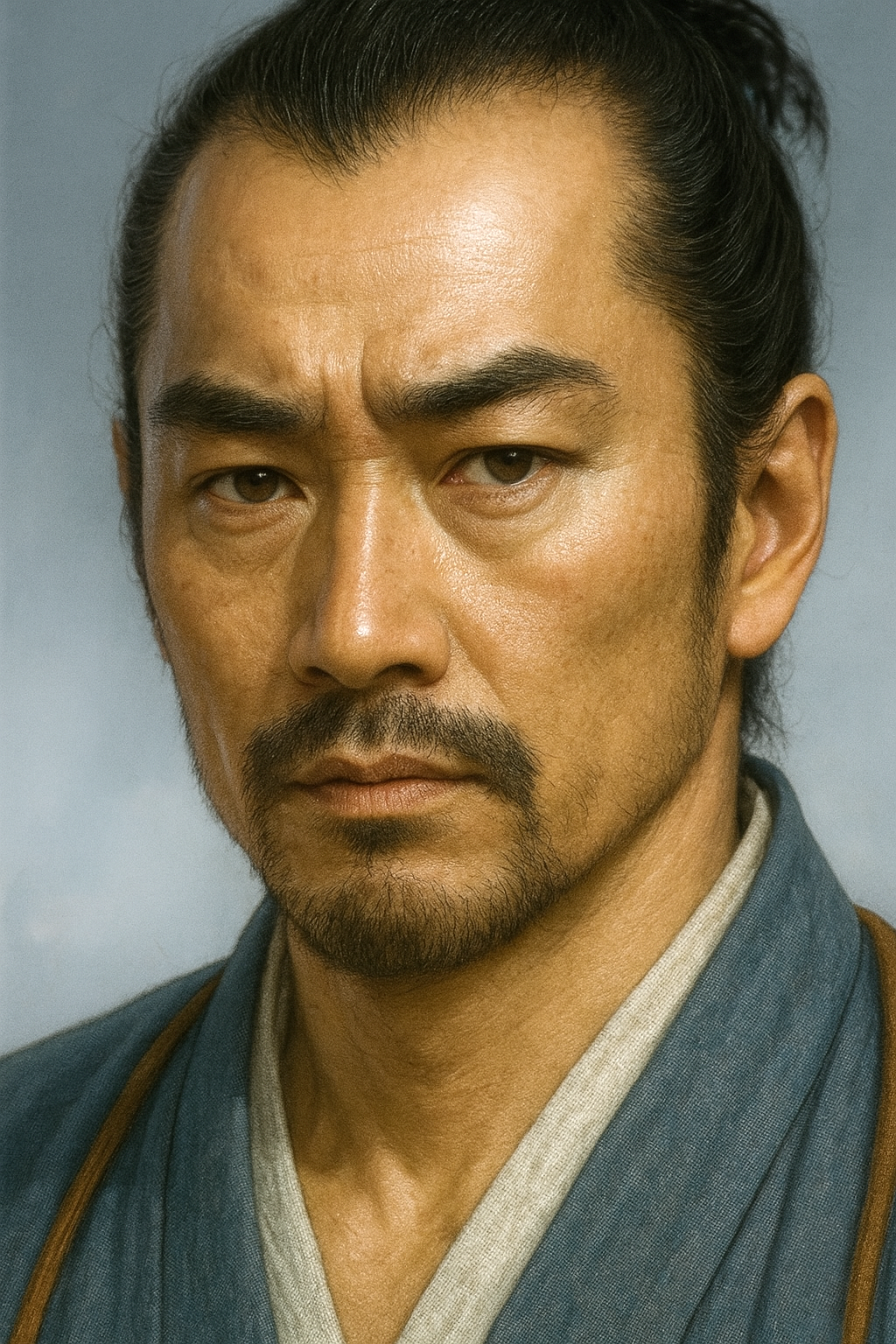

毛利弘元

毛利弘元は元就の父。明応の政変で大内・幕府の板挟みとなり、33歳で隠居。二元統治で家を存続させ、39歳で心労死。彼の苦悩は元就の成功の礎となった。

報告書:毛利弘元―「謀神」の父、戦国黎明期を苦悩し生き抜いた国人領主の実像

序章:再評価されるべき存在、毛利弘元

戦国時代の中国地方に覇を唱えた「謀神」毛利元就。その輝かしい功績は、数々の逸話と共に現代にまで語り継がれている 1 。しかし、その偉大な息子の影に隠れ、父である毛利弘元(もうり ひろもと)の生涯は、しばしば「凡庸な父」あるいは「悲劇の当主」として、一面的に語られてきた 3 。この評価は、果たして妥当なものだろうか。

本報告書は、毛利弘元という一人の武将を、彼が生きた時代の複雑な文脈の中に正確に位置づけ直すことを目的とする。応仁の乱後の権威の崩壊と地方勢力の台頭が交錯する、日本の歴史上でも屈指の激動期。安芸国という小規模な国人領主がひしめく地で、西の大内氏、北から迫る尼子氏という二大勢力、そして中央政争の巨大な奔流に翻弄されながら、弘元がいかにして毛利家を存続させ、次代へと繋いだのか。その苦悩に満ちた決断と統治の実態を丹念に再検証することで、これまで過小評価されてきた彼の歴史的役割を明らかにし、毛利氏発展の礎を築いた領主としての正当な評価を試みるものである。

第一章:戦国黎明期の権力構造―弘元が対峙した世界

毛利弘元の生涯を理解するためには、まず彼が置かれた15世紀末から16世紀初頭にかけての安芸国、そして日本全体の政治構造を把握する必要がある。それは、旧来の秩序が崩壊し、新たな権力が胎動する、混沌と流動性の時代であった。

1.1. 群雄割拠の地、安芸国

弘元が治めた安芸国は、鎌倉・室町時代を通じて、強力な守護大名による一円的な支配が確立されなかった特殊な地域であった 5 。そのため、国内には毛利氏をはじめ、安芸武田氏、熊谷氏、吉川氏、宍戸氏、平賀氏、天野氏といった数多くの国人領主が割拠し、互いに勢力を競い合っていた 6 。

これらの国人たちは、それぞれが城を構え、独立した領地を支配する領主であり、その関係は極めて複雑であった。時には領地を巡って激しく争い、また時には「国人一揆」と呼ばれる地域的な軍事同盟を結成して、外部の強大な勢力に対抗した 6 。弘元の治世は、この常に緊張をはらんだ国人社会のダイナミズムを前提としなければ、その本質を見誤ることになる。毛利氏もまた、この国人領主の一員であり、その行動は常に周囲の国人たちの動向に影響され、また影響を与え続けたのである。

1.2. 二大勢力の狭間で―大内氏と尼子氏

安芸国の国人たちが対峙しなければならなかった外部勢力の中でも、特に強大だったのが西の大内氏と、北の尼子氏であった。

伝統的に、毛利氏は周防・長門国(現在の山口県)を本拠とする西国随一の守護大名・大内氏の勢力下に属する国人領主であった 13 。大内氏は日明貿易(勘合貿易)を掌握して莫大な富を蓄え、その本拠地・山口は「西の京」と称されるほどの文化的繁栄を誇っていた。しかし、その強大な力をもってしても、安芸国の国人たちを完全に服属させ、直接的な支配下に置くことは困難であった。

一方、出雲国(現在の島根県東部)では、守護代であった尼子経久が主家を凌ぐ勢いで台頭していた 16 。経久は石見銀山の支配権を巡る争いなどを通じて、安芸・備後方面へと積極的に勢力を拡大し始めており、弘元の治世後半には、その脅威は無視できないものとなっていた 17 。安芸の国人たちは、西の大内か、北の尼子か、という二大勢力の間で、自家の存続を賭けた厳しい選択を常に迫られる状況に置かれていたのである。

1.3. 中央政争の巨大な波紋―「明応の政変」という構造的危機

地方レベルでの緊張に加え、弘元を生涯にわたって苦しめたのが、中央政界の動乱がもたらした巨大な波紋であった。明応2年(1493年)、室町幕府の管領であった細川政元がクーデターを起こし、時の将軍・足利義材(よしき、後の義稙)を追放、新たに足利義澄を将軍として擁立した。この「明応の政変」は、将軍の権威を決定的に失墜させ、戦国時代の到来を告げる画期的な事件とされる 20 。

この政変が毛利氏に与えた影響は計り知れない。追放された前将軍・義稙は、諸国を流浪の末、明応8年(1499年)に毛利氏の主君である大内義興を頼って周防山口へと下向したのである 14 。これにより、毛利弘元は絶望的なジレンマに陥る。一方では、主君である大内義興が「幕府の敵」となった前将軍を保護している。他方では、京都の現将軍(義澄)を擁する幕府(細川政権)が、大内氏の追討を西国の諸将に命じる。主君に従えば幕府に背くことになり、幕府に従えば主君を裏切ることになる。この絶対的な矛盾こそが、弘元の治世を貫く苦悩の根源であり、彼のその後の行動を規定する構造的な危機であった 14 。

弘元が直面した困難は、単なる個人的な資質や力量の問題ではなかった。それは、中央の権威が分裂し、地方の支配秩序が揺らぐ中で、彼のような中小領主が必然的に直面せざるを得なかった、15世紀末の日本社会が抱える構造的な歪みの縮図であった。安芸国人社会の内部対立、大内・尼子の地域的対立、そして幕府と大内氏の全国的対立という三重の圧力に同時に晒された弘元の苦悩は、戦国時代という新たな時代の到来を告げる「産みの苦しみ」そのものであったと言えるだろう。

表1:15世紀末~16世紀初頭の安芸国周辺勢力図

|

勢力名 |

本拠地 |

主要人物 |

毛利氏との関係 |

中央政権との関係(明応の政変後) |

|

室町幕府 |

京都 |

将軍 足利義澄、管領 細川政元 |

上位権力 |

義澄派(正統) |

|

大内氏 |

周防・長門 |

大内義興 |

主君 |

義稙派(前将軍を保護) |

|

尼子氏 |

出雲 |

尼子経久 |

潜在的敵対勢力 |

流動的(勢力拡大を優先) |

|

毛利氏 |

安芸・吉田荘 |

毛利弘元 |

- |

板挟み状態 |

|

安芸武田氏 |

安芸・佐東銀山城 |

武田元信、武田元繁 |

ライバル、時に協力 |

幕府(細川氏)寄り |

|

石見高橋氏 |

石見 |

高橋久光 |

敵対勢力 |

尼子氏と連携 |

|

吉川氏 |

安芸・新庄 |

吉川国経 |

姻戚・同盟 |

大内氏に従属 |

|

熊谷氏 |

安芸・三入荘 |

熊谷膳直 |

同盟・協力関係 |

大内氏に従属 |

第二章:苦悩の生涯と統治の実像

三重の圧力下に置かれた弘元は、いかにして毛利家を導いたのか。その生涯は、苦渋の決断と心労の連続であった。

2.1. 誕生と若き当主

弘元は応仁2年(1468年)、安芸国人・毛利豊元の嫡男として生まれた。幼名は千代寿丸と伝わる 13 。しかし、その平穏は長くは続かなかった。文明8年(1476年)、父・豊元が33歳という若さで急逝する 25 。『毛利家文書』には、その死因が過度の飲酒による病であった可能性が示唆されており、これは後の毛利家の歴史を考える上で重要な伏線となる 13 。父の早すぎる死により、弘元はわずか9歳で家督を相続し、吉田郡山城の第九代城主となった 13 。若年の当主として、一門の重鎮や有力家臣の補佐を受けながら、極めて困難な船出を強いられたことは想像に難くない。

2.2. 究極の選択―33歳での早期隠居

弘元の治世における最大の謎であり、彼の苦悩を最も象徴する出来事が、33歳という若さでの早期隠居である。明応9年(1500年)、弘元は家督を嫡男の興元(当時わずか8歳)に譲り、自身は次男の松寿丸(後の元就、当時4歳)を連れて、本拠地である吉田郡山城を去り、支城の多治比猿掛城へと移った 26 。

この不可解とも思える行動の背景には、第一章で述べた「明応の政変」がもたらした構造的危機があった。主君・大内義興からは、保護する前将軍・義稙を奉じての上洛(幕府への軍事行動)への参加を求められる。一方で、正統な幕府からは、その大内氏を追討せよとの命令が下る 14 。この板挟み状態を打開するため、弘元は「自らが公式の当主の座から降りる」という究極の選択をしたのである 24 。

これは単なる権力放棄や現実逃避ではない。公式の当主である興元を主君・大内氏のもとに置き、その意向に従わせる一方で、隠居した自身は中立的、あるいは親幕府的な立場を維持する余地を残す。これにより、大内方、幕府方のどちらが勝利しても、毛利家全体としては生き残れる可能性を高めるという、高度なリスク分散戦略であった。戦国時代の「隠居」は、しばしば実権を保持したまま公式の責任を回避する政治的手段として用いられたが、弘元のケースはその典型例と言える。彼は、限られた選択肢の中で、家の存続という至上命題のために最も合理的な手を打った、能動的な統治者であった。

2.3. 隠居城の戦略的価値―多治比猿掛城

弘元が隠居先に選んだ多治比猿掛城は、吉田郡山城の北西約4kmに位置する堅固な山城であった 29 。この城の選定にも、弘元の明確な戦略的意図が読み取れる。

多治比猿掛城は、単なる隠居所ではなかった。その立地は、毛利氏の領地の北方に広がり、尼子氏とも連携して毛利氏を脅かす存在であった石見国の有力国人・高橋氏の勢力圏に対する、最前線の防衛拠点という極めて重要な意味を持っていた 14 。弘元は隠居後も、毛利家の軍事・外交における重要な役割を担い続けていたのである。

この事実は、弘元の隠居が毛利家を「吉田郡山(公式当主・興元)」と「多治比猿掛(隠居した実力者・弘元)」という二元的な統治・防衛体制に移行させる意図を持っていたことを示唆している。この権力と役割の分散による家門存続という思想は、奇しくも、後に息子の元就が次男・元春と三男・隆景をそれぞれ吉川氏・小早川氏に送り込み、毛利宗家を支えさせる「毛利両川体制」の原型とも言うべき発想であった。

2.4. 領国経営と経済基盤

弘元は、絶え間ない政治的・軍事的緊張の中で、厳しい領国経営を強いられていた。毛利氏の基本的な経済基盤は、本拠地である安芸国吉田荘を中心とした荘園からの年貢収入であった 15 。当時の武家の経済力は、土地からの年貢収入を銭貨に換算した「貫高(かんだか)」で表されるが、弘元時代の毛利総領家の直轄領は数千貫程度であったと推定されている 31 。これは安芸国人の中では有力な部類に入るものの、大内氏のような大大名とは比較にならない規模であった。

しかし、毛利氏は守勢一方だったわけではない。弘元の父・豊元の代には、備後国(現在の広島県東部)での軍功により、幕府から「重永荘」などの所領を与えられており、弘元もこれを継承し、備後守護であった山名氏からその支配を正式に認められている 33 。これは、毛利氏が吉田荘という本拠地を越えて、領土を拡大しようとする意欲と能力を持っていたことを示す重要な証左である。弘元は、この限られた経済基盤の中で、家臣団を維持し、二大勢力との外交や軍事行動に対応するという、極めて困難な舵取りを迫られていた 34 。

2.5. 心労と早すぎる死

永正3年(1506年)1月21日、弘元は多治比猿掛城にて、その苦悩に満ちた生涯を閉じた。享年わずか39であった 13 。

その死因は、史料に「長年の心労により」と記録されている 14 。大内氏と幕府との間の絶え間ない対立、一筋縄ではいかない家臣団の統制、そして尼子氏や高橋氏といった外部勢力からの圧力。これらがもたらす極度の精神的ストレスが、彼の心身を蝕んでいったことは想像に難くない。

また、前述の通り父・豊元が酒害で早逝し 13 、さらに弘元の長男である興元も後に同じく酒害が原因で24歳という若さで亡くなっている 25 。この事実は、毛利家の当主が代々抱えていた精神的重圧の大きさと、それを紛らわすために酒に頼らざるを得なかった悲劇を示唆しており、弘元の早すぎる死にもアルコールが関与していた可能性は否定できない。彼の死は、戦国黎明期を生きた中小領主の過酷な運命を物語っている。

表2:毛利弘元 関連年表

|

西暦 |

和暦 |

弘元の年齢 |

弘元の動向・毛利家関連 |

国内・周辺地域の主要動向 |

|

1468年 |

応仁2年 |

1歳 |

毛利豊元の嫡男として誕生 13 。 |

応仁の乱 継続中。 |

|

1476年 |

文明8年 |

9歳 |

父・豊元の死去に伴い、家督を相続 14 。 |

|

|

1493年 |

明応2年 |

26歳 |

長男・興元が誕生 25 。 |

明応の政変 。細川政元が将軍義材を追放。 |

|

1497年 |

明応6年 |

30歳 |

次男・松寿丸(後の元就)が誕生 26 。 |

|

|

1499年 |

明応8年 |

32歳 |

幕府の命で安芸武田氏に協力し、温科国親の乱を鎮圧 38 。 |

前将軍・義稙が周防の大内義興を頼る。 |

|

1500年 |

明応9年 |

33歳 |

家督を興元に譲り、元就を連れ多治比猿掛城へ隠居 26 。 |

大内・幕府間の対立が深刻化。 |

|

1501年 |

文亀元年 |

34歳 |

正室・福原氏が死去 25 。 |

|

|

1506年 |

永正3年 |

39歳 |

1月21日、多治比猿掛城にて死去 13 。 |

|

第三章:弘元を取り巻く人間関係と権力構造

弘元の統治は、彼一人の力によって成し得たものではない。それは、一門、家臣、そして周辺国人との複雑な人間関係の網の目の中で、かろうじて維持されていた。

3.1. 一門衆との結束―外戚・福原氏の支え

弘元の権力基盤の中核を成していたのが、血縁による強固な結びつきであった。彼の正室は、毛利氏の数ある庶家の中でも特に有力で、代々重臣を務めてきた福原氏の当主・福原広俊の娘、祥室妙吉であった 25 。

この婚姻は、毛利宗家と有力庶家の結束を固め、家中の安定を図る上で極めて重要な意味を持っていた。外戚となった福原氏は、弘元の治世を通じて、そしてその息子である興元・元就の代に至るまで、毛利本家を強力に支える最大の柱となった 42 。特に、弘元の義父にあたる福原広俊は、弘元の父・豊元の代から「兄」と呼ばれるほど深く信任されており、弘元が若くして家督を継いだ際には、その後見役として大きな影響力を行使し、不安定な毛利家中の安定に大きく貢献したのである 42 。

3.2. 安芸国人衆との合従連衡

血縁による内部固めと同時に、弘元は周辺の国人領主との外交を通じて、外部環境の安定化に努めた。

安芸武田氏とのライバル関係

安芸国内において、毛利氏と勢力を二分する最大のライバルが、かつて安芸守護職を務めた名門・安芸武田氏であった。両氏は、共に大内氏の麾下にある国人として協力することもあれば、領地の境界(境目)を巡って紛争を繰り返す緊張関係にもあった 43 。特筆すべきは、明応8年(1499年)に武田氏の家臣である温科国親が謀反を起こした際、弘元が幕府からの直接の命令を受けて武田元信に協力し、これを鎮圧した事件である 38 。これは、毛利氏が単なる大内氏の従属国人ではなく、幕府からも一定の軍事力と信頼を認められる独立した存在であったことを示す重要な事例である。

周辺国人との同盟と婚姻

弘元は、武力だけでなく、婚姻政策によっても勢力の安定を図った。娘の松姫を、安芸の有力国人である吉川氏の当主・吉川国経の嫡男・元経に嫁がせている 25 。これは、戦国時代の国人領主にとって最も基本的な同盟強化策であり、安全保障戦略であった 31 。この毛利・吉川間の強固な同盟関係は、後の元就の時代に、次男・元春が吉川家を継承する「毛利両川体制」へと繋がる重要な布石となった。

石見高橋氏との対峙

毛利氏の本拠・吉田荘の北方に位置する石見国の国人・高橋氏は、常に毛利領を脅かす存在であった。弘元が隠居先に、対高橋氏の最前線である多治比猿掛城を選んだことからも、両者の間の根深い緊張関係が窺える 14 。一方で、後に元就の献身的な養母となる杉大方は、この高橋氏の一族出身であったとする説も存在し 51 、両者の関係は単純な敵対だけではなかった可能性も示唆されている。

3.3. 家臣団の統制と摩擦

弘元の統治基盤は、血縁と地縁という二重のネットワークに支えられていたが、その一方で、内部には常に宗家の権力を脅かすリスクを抱えていた。毛利家の家臣団は、福原氏や桂氏、志道氏といった毛利宗家から分かれた「一門衆」、古くから毛利氏に仕える「譜代衆」、そして元々は毛利氏と対等な国人領主であったが、その麾下に組み込まれた「国衆」など、多様な出自の武士たちで構成されていた 53 。

中でも井上氏は、元々は毛利氏と同じく独立した国人領主であり、その経済基盤も自前のものであったため、家臣団に組み込まれた後も強い自立性を保持していた 56 。彼らは一族で安芸国内に広く所領を持ち、その勢力は宗家を凌ぐほどであったとも言われる。井上一族は弘元の代から、しばしば宗家の統制に従わず、その傍若無人な振る舞いは、後の元就の代に頂点に達し、大規模な粛清へと繋がることになる 57 。

弘元時代の毛利家は、当主を絶対的な頂点とするピラミッド型の主従関係ではなく、宗家を盟主とする「国人領主の連合体」という側面が強かった。弘元の権力は、常に有力な一門や家臣との合議と調整によって成り立っており、その脆弱な権力構造こそが、彼の心労の大きな原因の一つであったと考えられる 59 。

表3:毛利弘元 家系図と主要姻戚関係

(注:上図は本報告書の内容に基づき作成された模式図であり、実際の姻戚関係の全てを網羅するものではない。)

図の説明:

この図は、毛利弘元を中心とした血縁と婚姻のネットワークを示している。特に注目すべきは、正室の実家である福原氏との強固な関係と、安芸国の有力国人である吉川氏との間で、息子(元就)の妻を迎え、娘(松姫)を嫁がせるという二重の婚姻政策を展開している点である。これは、戦国初期の国人領主にとって、婚姻がいかに重要な外交・安全保障政策であったかを具体的に示している。一方で、家臣である井上氏にも娘を嫁がせ、懐柔を図っている様子も見て取れる。この複雑な人間関係の網の目こそが、弘元の権力の源泉であり、同時に苦悩の原因でもあった。

第四章:弘元の遺産―苦悩の先に

苦悩の末に39歳で早逝した弘元。しかし、彼の死は決して無駄ではなかった。彼の生涯とその苦闘は、次代の英雄・毛利元就を鍛え上げ、毛利氏が中国地方の覇者へと飛躍するための、皮肉な、しかし決定的な遺産となった。

4.1. 息子・元就に刻まれた原体験

「乞食若殿」の誕生

永正3年(1506年)に父・弘元を、さらに永正13年(1516年)には兄で当主の興元をも酒害で失ったことで、元就(当時は多治比分家の当主)は強力な後ろ盾を完全に失った 7 。この好機と見た家臣の井上元盛は、元就が相続したわずかな所領(多治比300貫)を横領し、元就は一時期、居城である多治比猿掛城からも追われるほどの困窮した生活を強いられた 26 。この不遇な境遇から、周囲に「乞食若殿」とまで揶揄されたと伝えられている 26 。

養母・杉大方の献身

この絶望的な状況の中で、孤児同然となった元就を一身に支えたのが、父・弘元の継室(側室とも)であった杉大方(すぎのおおかた)であった 3 。彼女は若くして未亡人となったにもかかわらず、実家に戻ることも再婚することもなく、時には私財を投じて元就の養育に専念した。元就は後年、成人した息子たちに宛てた手紙の中で、杉大方への終生変わらぬ深い感謝の念を繰り返し記している 47 。彼女の献身的な愛情と、その中で育まれた篤い信仰心は、元就の人格形成、特に他者の苦しみへの共感や、決して人を裏切らないという信条に、計り知れない影響を与えたことは間違いない。

反面教師としての父

弘元が直面した政治的苦境、強力な家臣団の統制に苦慮する姿、そして心労の果てに酒に溺れ早逝したという事実は、多感な時期の元就にとって強烈な反面教師となった 37 。元就の生涯を特徴づける、徹底した謀略と調略、異常なまでの用心深さ、そして「三本の矢」の逸話に象徴される一族の結束への執着、さらには父と兄を死に追いやった酒を生涯厳しく律した自己規律。これらの資質はすべて、父・弘元の苦悩と失敗の記憶という原体験から育まれたものと言っても過言ではない。毛利家の歴史は、弘元の代で解決できなかった課題が、元就の代で、より徹底的かつ時には冷酷な形で「清算」されていく物語と見ることができる。弘元の苦悩は、元就の成功のための「負の遺産」として、しかし決定的に重要な役割を果たしたのである。

4.2. 毛利氏発展の礎石としての功績

弘元の治世は、一見すると受動的で苦難に満ちたものであった。しかし、彼の最大の功績は、応仁の乱以降の最も混沌とした時代において、毛利家を滅亡の危機から守り抜き、無事に次代へとバトンを渡したことにある。

特に、大内氏と幕府の板挟みという絶体絶命の状況を、「早期隠居」と「二元統治体制」という巧みな政治判断で乗り切った手腕は、再評価されるべきである。もし弘元がこの構造的危機を乗り越えられず、毛利家が歴史の舞台から消えていれば、後の元就の活躍も存在しなかった。

また、福原氏との婚姻による一門の結束強化や、吉川氏との同盟関係の構築など、地道な外交努力を通じて、毛利家が安芸国人社会の中で生き残るための政治的基盤を固めたことも、見過ごすことのできない功績である 15 。彼は、派手な武功こそないものの、家の存続という戦国領主にとっての最重要課題を、その命を削ることで成し遂げたのである。

4.3. 結論―歴史的評価の再検討

毛利弘元は、「偉大な息子の影に隠れた凡庸な父」でも、単なる「悲劇の人物」でもない。彼は、室町幕府という旧来の権威が崩壊し、戦国時代という新たな秩序が形成される、時代の巨大な転換点に立たされた。そして、安芸国という小国人領主が直面するあらゆる困難と矛盾を一身に背負い、苦悩しながらも必死に家を守ろうとした、等身大の統治者であった。

彼の苦渋に満ちた数々の決断と、心労の果ての早すぎる死は、皮肉にも次代の英雄・元就を精神的に鍛え上げ、その類稀なる能力を開花させるための、いわば「試練」となった。弘元の生涯を、彼が生きた時代の構造的危機と共に理解することこそ、毛利元就という傑出した人物、そしてその後の毛利氏の大飛躍の原点を知る上で不可欠である。

彼は、自らの苦悩と命を代償にして、後の毛利家120万石の礎を築いた。その意味において、毛利弘元はまさしく、毛利家繁栄の歴史における真の「礎石(そせき)」であったと結論付けられる。

参考文献・史料

本報告書は、『毛利家文書』、『陰徳太平記』等の一次・二次史料に加え、現代の歴史研究の成果、ならびに山口県文書館、安芸高田市歴史民俗博物館、広島県立歴史博物館などが所蔵・公開する関連資料の知見に基づき構成した。

- 『毛利家文書』(山口県文書館所蔵、東京大学史料編纂所編纂) 6

- 秋山伸隆氏ほか、広島大学等に所属する研究者による毛利氏関連の研究論文 72

- 安芸高田市歴史民俗博物館 刊行物・展示資料 1

- 広島県立歴史博物館 刊行物・展示資料 76

- 『国史大辞典』、『戦国人名事典』等の各種事典類

- その他、本報告書作成にあたり参照した各ウェブサイト資料 13

引用文献

- あきたかた NAVI | 毛利元就とは - 安芸高田市観光 https://akitakata-kankou.jp/main/motonari/history/

- 毛利元就(もうり もとなり) 拙者の履歴書 Vol.8 ~謀と忍耐で中国を制す - note https://note.com/digitaljokers/n/necd092aefb86

- 戦国武将の毛利元就とはどんな人物? 生涯や逸話がすごすぎる【親子で偉人に学ぶ】 - HugKum https://hugkum.sho.jp/379926

- 解説集 – 毛利氏 - 江戸の世のひろしま探訪|広島県の歴史・文化ポータルサイト https://hiroshima-history.com/motonari/

- 安芸守護今川了俊の分国支配について https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki_file/monjokan/kiyo/kiyo_01matsui.pdf

- 没後500年記念企画展 毛利興元 - 安芸高田市 https://www.akitakata.jp/akitakata-media/filer_public/42/62/42623ffd-6cee-4e0b-9b51-d765260cea14/kanseiban-_kikakuten-mouri-kyou-moto-ura.pdf

- 戦国時代に策略家として名を馳せた毛利元就はどんな人生を歩んだのか? - 歴史人 https://www.rekishijin.com/28255

- 戦国時代に中国地方の覇者として君臨した毛利元就とは? | 株式会社stak https://stak.tech/news/14906

- Category:安芸国人領主 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/Category:%E5%AE%89%E8%8A%B8%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E9%A0%98%E4%B8%BB

- 日本中世の構造と戦国大名たち~その⑤ 毛利氏の場合(上)・国人から戦国大名へ 一代で成りあがった男 - 根来戦記の世界 https://negorosenki.hatenablog.com/entry/2023/03/03/195943

- 安芸国人一揆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E8%8A%B8%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E4%B8%80%E6%8F%86

- 国人一揆(こくじんいっき) - ヒストリスト[Historist] https://www.historist.jp/word_j_ko/entry/032774/

- 毛利弘元- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E6%AF%9B%E5%88%A9%E5%BC%98%E5%85%83

- 毛利弘元 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%9B%E5%88%A9%E5%BC%98%E5%85%83

- 毛利氏の発展 - 下松市-郷土資料・文化遺産デジタルアーカイブ:下松市史 通史編 https://adeac.jp/kudamatsu-city/texthtml/d100010/mp100010-100010/ht020460

- 戦国時代の中国地方で2大勢力に割って入った毛利元就の謀略とは⁉ - 歴史人 https://www.rekishijin.com/22542

- サムライワールド_毛利元就紀行 - Samurai World - FC2 https://samuraiworld.web.fc2.com/motonari_roadmaptowinner.htm

- 尼子再興軍の雲州侵攻 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%BC%E5%AD%90%E5%86%8D%E8%88%88%E8%BB%8D%E3%81%AE%E9%9B%B2%E5%B7%9E%E4%BE%B5%E6%94%BB

- 尼子家の「御一家再興」戦争と山中幸盛 - 島根県 https://www.pref.shimane.lg.jp/life/bunka/bunkazai/event/plusonline/online2.data/1kou.pdf

- 明応の政変 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E5%BF%9C%E3%81%AE%E6%94%BF%E5%A4%89

- 応仁の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%9C%E4%BB%81%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 【徹底解説】細川政元とは何者か?戦国時代への扉を開いた「オカルト武将」の奇行と実像 https://sengokubanashi.net/person/hosokawamasamoto/

- さらば!! 西国一の大名・大内氏「最後の当主」大内義長 - 山口県魅力発信サイト「ふくの国 山口」 https://happiness-yamaguchi.pref.yamaguchi.lg.jp/kiralink/202303/yamaguchigaku/index.html

- 2023年の講義内容概略 - 4351gakureki ページ! https://4351gakureki.jimdofree.com/2023%E5%B9%B4%E3%81%AE%E8%AC%9B%E7%BE%A9%E5%86%85%E5%AE%B9%E6%A6%82%E7%95%A5/

- 戦国毛利氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/mouri/html/mo_kazok.html

- 毛利元就- 中國哲學書電子化計劃 https://ctext.org/datawiki.pl?if=gb&res=896234&remap=gb

- 毛利元就(一) 毛利元就登場 - 日本の歴史 解説音声つき https://history.kaisetsuvoice.com/Sengoku_Mouri01.html

- 毛利家系図 http://www1.cnh.ne.jp/minton2/Gallery-5-mouri.htm

- 多治比猿掛城跡(吉田町) - 安芸高田市 https://www.akitakata.jp/ja/shisei/section/kyouiku/shisekibunkazai/cultural_asset/siseki_kuni/mourisisiroato/sarukakejyouseki/

- 多治比猿掛城跡 | 【公式】広島の観光・旅行情報サイト Dive! Hiroshima https://dive-hiroshima.com/explore/985/

- 戦国時代の覇者毛利元就(前編) https://umenoyaissei.com/mourimotonari.pdf

- 毛利氏と重臣井上氏 http://www.nsknet.or.jp/~fmukai/untiku/mouriinoue.html

- 解説ページ - JLogos https://jlogos.com/ausp/word.html?id=7422111

- 毛利元就 - 錦帯橋 https://kintaikyo.com/sugata/mouri-motonari/

- 毛利元就が中国10カ国を平定するまで重ねた苦労 - まっぷるウェブ https://articles.mapple.net/bk/12141/

- 毛利弘元- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%AF%9B%E5%88%A9%E5%BC%98%E5%85%83

- カードリスト/毛利家/毛043毛利興元 - 戦国大戦あっとwiki - atwiki(アットウィキ) https://w.atwiki.jp/sengokutaisenark/pages/1452.html

- 武田 元繁 - 戦国日本の津々浦々 https://proto.harisen.jp/hito1/takeda-motoshige.html

- 安芸 永町山城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/aki/nagamachiyama-jyo/

- zh.wikipedia.org https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%9B%E5%88%A9%E5%BC%98%E5%85%83#:~:text=%E5%BC%98%E5%85%83%E7%82%BA%E6%AF%9B%E5%88%A9%E8%B1%90,%E7%B6%B1%E4%BB%A5%E5%8F%8A%E5%8C%97%E5%B0%B1%E5%8B%9D%E3%80%82

- 毛利弘元の墓 - Samurai World - FC2 https://samuraiworld.web.fc2.com/ending_mori_hiromoto.htm

- 福原広俊 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%8E%9F%E5%BA%83%E4%BF%8A

- 武田氏の栄枯盛衰/有田合戦 http://www.cf.city.hiroshima.jp/gionnishi-k/webstation/rekishi/takeda-hiwa/arita-kassen/arita-kassen.html

- 武田氏の栄枯盛衰/有田合戦 http://www.cf.city.hiroshima.jp/gionnishi-k/webstation/rekishi/takeda-hiwa/yokogawa-kassen/yokogawa-kassen.html

- 【広島県】永町山城【広島市東区温品】 – 山城攻城記 - サイト https://gosenzo.net/yamajiro/2021/05/04/%E3%80%90%E5%BA%83%E5%B3%B6%E7%9C%8C%E3%80%91%E6%B0%B8%E7%94%BA%E5%B1%B1%E5%9F%8E%E3%80%90%E5%BA%83%E5%B3%B6%E5%B8%82%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E6%B8%A9%E5%93%81%E3%80%91/

- 毛利家を支えた女性達 「皆 http://rjw.adam.ne.jp/rjw/his/sengoku/ka6.htm

- 毛利元就の歴史 /ホームメイト - 戦国武将一覧 - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/8100/

- 結婚は顔じゃないゾ!ん?中身でもないって…?戦国時代の驚き夫婦事情 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/80636/

- 石見の領主と戦国大名~益田氏らと毛利氏~ - 島根県 https://www.pref.shimane.lg.jp/bunkazai/plusonline2/index.data/2kou.pdf

- 高橋 弘厚 たかはし ひろあつ - 戦国日本の津々浦々 ライト版 https://kuregure.hatenablog.com/entry/2021/08/31/190502

- 「お杉の方」とはどんな女性だろう(毛利弘元側室) - 備陽史探訪の会 https://bingo-history.net/archives/14103

- サムライワールド_女たちの墓 - Samurai World https://samuraiworld.web.fc2.com/lady_hiroshima_sugino_ookata.htm

- サムライワールド_毛利元就紀行_元就を支えた家臣団 - Samurai World - FC2 https://samuraiworld.web.fc2.com/motonari_vassalsofmotonari.htm

- 長州藩の家臣団 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%B7%9E%E8%97%A9%E3%81%AE%E5%AE%B6%E8%87%A3%E5%9B%A3

- 長州藩(萩藩)家臣のご先祖調べ - 家系図作成からご先祖探しの専門サイト https://www.kakeisi.com/han/han_hagi.html

- 武家家伝_安芸井上氏 http://www2.harimaya.com/sengoku/html/a_inoue.html

- 井上元兼 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%95%E4%B8%8A%E5%85%83%E5%85%BC

- 「西国の雄」毛利元就10「井上元兼一族の誅殺」 - 備後 歴史 雑学 - FC2 http://rekisizatugaku.web.fc2.com/page089.html

- 毛利 弘元-もうり ひろもと http://bit.sakura.ne.jp/tuwamono/busyou1/d9/d9kyuu-page1/d9-b8.htm

- 毛利元就 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%9B%E5%88%A9%E5%85%83%E5%B0%B1

- 毛利元就の武将年表/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/64779/

- カードリスト/毛利家/毛042杉大方 - 戦国大戦あっとwiki - atwiki(アットウィキ) https://w.atwiki.jp/sengokutaisenark/pages/1320.html

- 明治維新の原点は“毛利元就の継母”にあり⁉お墓に刻まれた“動乱の時代”を生きた証とは…「加登SPECIAL お墓から見たニッポンSEASON8」放送決定! | テレビ大阪株式会社のプレスリリース - PR TIMES https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001805.000020945.html

- 毛利元就と毛利家の女性たち - 安芸高田市 https://www.akitakata.jp/akitakata-media/filer_public/9d/c8/9dc845df-879a-41da-a66b-ae51cebe8889/rei-wa-3nendo-dai-4kai-koukaikouza-rejume-shiryou-ari.pdf

- 毛利元就 | 歴史の魅力 https://rekishi-miryoku.com/article/mouri_motonari/

- 毛利元就とは? わかりやすく解説 https://www.weblio.jp/content/%E6%AF%9B%E5%88%A9%E5%85%83%E5%B0%B1

- 毛利元就 (NHK大河ドラマ) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%9B%E5%88%A9%E5%85%83%E5%B0%B1_(NHK%E5%A4%A7%E6%B2%B3%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E)

- 毛利家文書 - 山口県の文化財 https://bunkazai.pref.yamaguchi.lg.jp/sp/bunkazai/summary.asp?mid=40044

- 毛利家文書 もうりけもんじょ - 文化遺産データベース https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/157098

- 複製資料中国 - 広島県立文書館(もんじょかん) https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/monjokan/sub10-20.html

- 所蔵文書検索 – 山口県文書館 https://archives.pref.yamaguchi.lg.jp/msearch/detail_doc/192539

- 秋山伸隆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%8B%E5%B1%B1%E4%BC%B8%E9%9A%86

- 10/29~秋季企画展「毛利興元」開催 - 安芸高田市 https://www.akitakata.jp/ja/hakubutsukan/topics/w155/

- 【国史跡】多治比猿掛城紹介02「毛利弘元墓所」【毛利氏城跡】 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=ZmlKk8jsGSA

- 毛利元就 - 安芸高田市観光 https://akitakata-kankou.jp/_cms/wp-content/uploads/2022/07/sanbon-no-ya_220701.pdf

- 刊行物・グッズ SHIMOHAKU Web Site - 下関市立歴史博物館 https://www.shimohaku.jp/page0103.html

- 刊行図録一覧(常設展・企画展等) - 広島県立歴史博物館(ふくやま草戸千軒ミュージアム) | 広島県教育委員会 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/rekishih/catalogue.html

- 明治大学図書館の毛利家文庫旧蔵書について https://meiji.repo.nii.ac.jp/record/2000511/files/kodaigakukiyo_33_%281%29.pdf

- 志道広良 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%97%E9%81%93%E5%BA%83%E8%89%AF