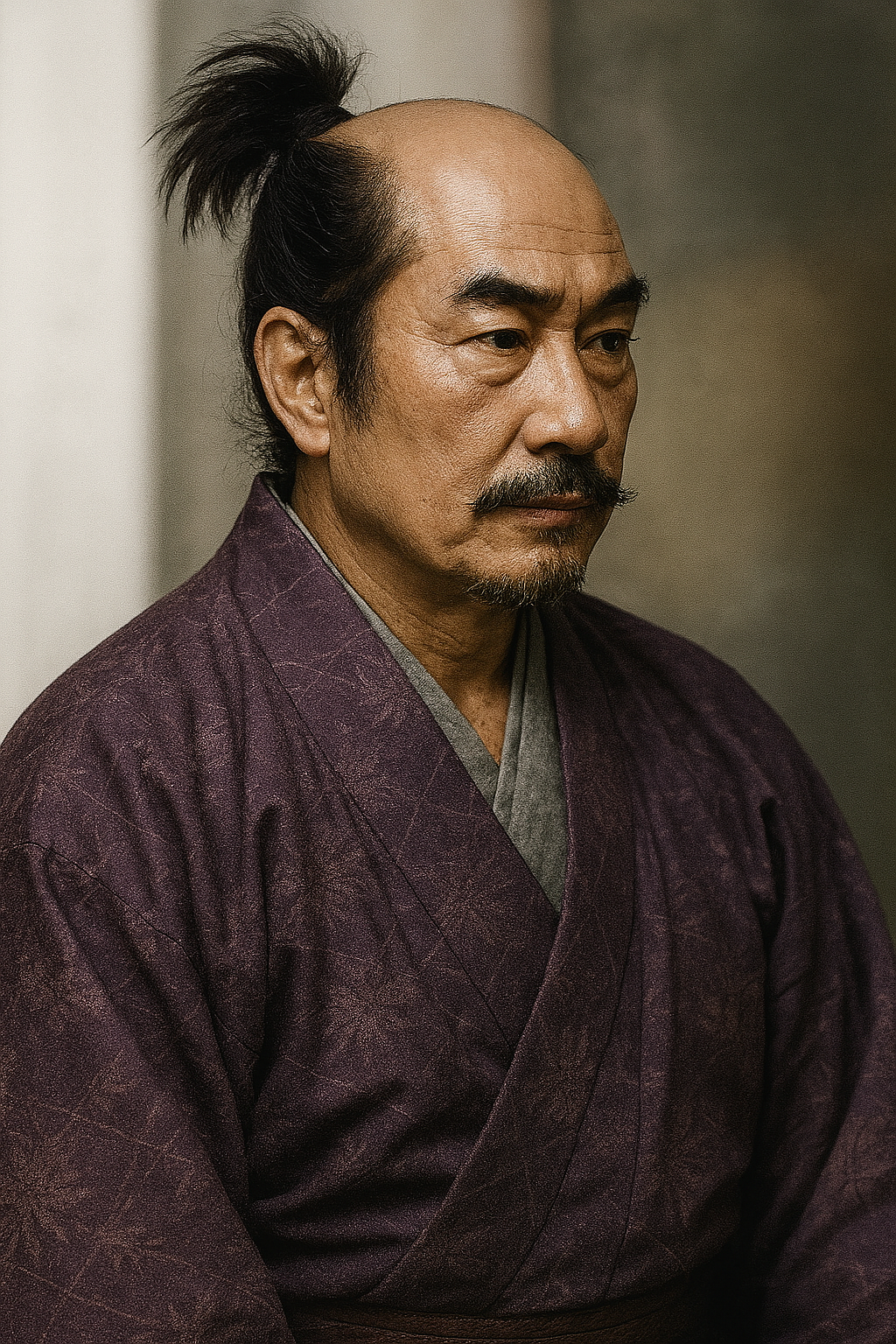

水越勝重

水越勝重は越中の築城家。神保氏の家臣として富山城などを築く。一向一揆と連携し上杉謙信に抗戦するも、後に降伏し、その首謀者を引き渡して助命された。

越中の動乱を生き抜いた築城の名手―水越勝重の生涯に関する総合的考察

序章:越中の坩堝と水越勝重 ― ある技術官僚の肖像

戦国時代の越中国(現在の富山県)は、日本史上でも稀に見る、複雑かつ熾烈な地政学的対立の舞台であった。東には越後の「軍神」上杉謙信、南には甲斐の武田信玄、そして西からは強大な宗教・軍事勢力である加賀・越中一向一揆が、この地を自らの勢力圏に組み込もうと絶えず圧力を加えていた 1 。これら三大勢力の狭間で、越中の土着領主たちは存亡を賭けた選択を迫られ続けた。中でも、越中守護代の地位にあった神保氏と椎名氏は、大国の意向に翻弄されながら、互いに越中の覇権を巡って泥沼の抗争を繰り広げていたのである 2 。

本報告書が主題とする水越勝重(みずこし かつしげ)は、まさにこの動乱の時代、神保氏の有力家臣として歴史の表舞台に登場した人物である 4 。しかし、彼の生涯を詳細に追跡する作業は困難を極める。その活動を示す史料は断片的であり、特に上杉謙信に降伏した後の後半生については、確かな記録がほとんど見当たらない 5 。彼は、戦国時代に数多存在した、歴史の波間に消えていった武将の一人なのかもしれない。

だが、水越勝重の歴史的重要性を看過してはならない。彼が他の多くの武将と一線を画すのは、その卓越した築城技術にあった。彼は単なる戦闘員ではなく、主家の戦略を物理的な「城」という形で具現化する、高度な専門知識を持った「技術官僚(テクノクラート)」であった。彼が手掛けた富山城や滝山城は、神保氏の興亡、ひいては越中の戦国史そのものに大きな影響を与えた 5 。

したがって、水越勝重の生涯を丹念に追うことは、一人の武将の伝記にとどまらない。それは、戦国乱世という極限状況下で、専門技術を持つ人間がどのように自らの価値を見出し、いかにして生き抜いたかという、普遍的な生存戦略の事例を考察することに繋がる。本報告書は、現存する断片的な史料を総合的に分析し、築城家として、また一人の政治的アクターとしての水越勝重の実像に迫ることを目的とする。

第一章:神保氏の懐刀 ― 築城家としての水越勝重

水越勝重の名が歴史に刻まれる最大の理由は、彼が類稀なる築城家であったことにある。主君・神保長職の戦略的構想を、彼は土と石と木を用いて、難攻不落の拠点として現実世界に築き上げた。その仕事は、神保氏の勢力拡大の原動力となると同時に、彼自身の家中における地位を不動のものとした。

第一節:富山城の築城 ― 東越中進出の橋頭堡

水越勝重の功績として最も著名なのが、現在の富山市の礎となった富山城の築城である。天文12年(1543年)頃、越中西部の射水・婦負郡を支配する守護代・神保長職は、長年の宿敵であった東部の新川郡を支配する守護代・椎名氏への攻勢を本格化させる 9 。そのための最前線基地、すなわち東越中進出の橋頭堡として、神通川東岸の安住郷に新たな城を築くことを計画した 7 。この国家的な大事業の実行責任者として白羽の矢が立ったのが、家臣の水越勝重であった 7 。

この人選は、勝重が主君・長職から寄せられていた絶大な信頼を物語っている。敵地との境界線上に新たな拠点を築くことは、軍事的にも政治的にも極めて高度な判断と技術を要する。単なる作業監督者では務まらない。勝重がこの大役を任されたという事実そのものが、彼の築城家としての卓越した能力と、神保政権内における中核的な地位を証明している。彼はまさに、長職の野望を実現するための「懐刀」と呼ぶべき存在だったのである。

築城にあたり、勝重は神通川の流れを天然の要害として巧みに利用した縄張りを行ったと推測される 10 。当初、この城は「安住城」とも呼ばれたと伝えられており 13 、神保氏がこの地を恒久的な支配拠点としようとする強い意志が込められていたのかもしれない。さらに、築城と同時に周辺には約3500軒の家々からなる城下町が形成されたという記録も存在し、富山城が単なる軍事要塞ではなく、地域の政治・経済の中心地としての機能も期待された、壮大な都市計画であったことを窺わせる 15 。

第二節:滝山城(富崎城)への関与 ― 防衛網の構築

水越勝重の築城家としての才能は、富山城という一点に留まらなかった。彼は、神保氏の領国全体を防衛するための、より広範な城郭ネットワークの構築にも関与していた。その代表例が、滝山城(たきやまじょう)、別名を富崎城(とみさきじょう)である 8 。

滝山城は、神保氏の本城である増山城(現在の富山県砺波市)を守るための重要な支城の一つであり、領国西部の防衛ラインにおいて鍵となる拠点であった 8 。複数の史料が、水越勝重がこの滝山城の縄張り(設計)や普請(工事)に携わったと伝えている 5 。現地の調査によれば、滝山城の遺構には、堀の多用や複雑な虎口(城の出入り口)など、防御性を高めるための幾何学的で高度な設計が見られるという 16 。これは、勝重の築城技術が非常に洗練されたものであったことを示す物証と言える。

富山城が「攻め」の拠点であるのに対し、滝山城は「守り」の拠点である。勝重がこの両方の築城に関与したという事実は、彼が個別の城を造る単なる技術者ではなく、領国全体の地政学と軍事戦略を深く理解し、それを土木技術によって実現する「戦略家」としての側面も持ち合わせていたことを示唆している。彼は、点(個々の城)と線(城同士の連携)によって領地全体を防衛する、総合的な防衛システムを構想できる能力を持った、稀有なエンジニアだったのである。

第三節:神保長職との関係性 ― 「同一人物説」の虚実

水越勝重の功績があまりに大きかったためか、後世において彼の出自に関する一つの混乱が生じた。それは、水越勝重と、彼の主君である神保長職が同一人物であるとする説である 18 。この説は、江戸時代に編纂された『越登賀三州史』などの史書に「勝重が後に長職と称した」という記述が見られることに端を発する 18 。一部の資料では、現在でも「同一人物か主従関係かは諸説あり」と併記されることがある 14 。

しかし、近年の研究では、複数の史料の整合性からこの同一人物説は明確に否定されており、水越勝重は神保長職に仕えた家臣であったというのが定説となっている 11 。では、なぜこのような混同が生じたのか。その背景を考察することは、勝重の歴史における存在の大きさを理解する上で重要である。

富山城の築城は、神保氏の歴史において画期的な大事業であった。通常、このような事業の功績は、命令者である主君に帰せられるのが常である。しかし、勝重の場合、実行者としての名があまりにも強く後世に残り、ついには命令者である長職自身と一体視されるに至った。これは、築城の現場における彼の存在感がいかに圧倒的であったか、そして彼の功績がいかに偉大であると認識されていたかを逆説的に証明している。彼はプロジェクトの単なる担当者ではなく、その事業を象徴する「顔」として、その名が富山城の歴史と分かちがたく結びついていたのである。

|

説 |

主な論拠(史料名など) |

現在の評価 |

|

同一人物説 |

『越登賀三州史』など後世の編纂物。「水越勝重が後に神保長職と称した」との記述 18 。 |

後世の記録者が両者の功績を混同した可能性が高い。現在では歴史研究において否定されている 18 。 |

|

主従関係説 |

『富山市史』など多数の近現代研究。神保長職が家臣の水越勝重に築城を命じたとする記録が多数存在する 7 。 |

最も信頼性の高い説であり、現在の歴史学における定説となっている。 |

第二章:激動の渦中へ ― 主家の分裂と勝重の政治的選択

水越勝重が築城家としてその名声を高めていた頃、彼が仕える神保家を取り巻く環境は急速に悪化していく。越後の上杉謙信による越中への軍事介入が恒常化し、神保家は存亡の危機に立たされた。この国難に際して、家中は外交方針を巡って激しく対立し、分裂。勝重もまた、この激動の渦中で重大な政治的選択を迫られることとなる。

第一節:神保家中の内訌 ― 親上杉派 vs 反上杉派

永禄年間(1558年~1570年)、上杉謙信は幾度となく越中に兵を進め、神保長職は敗北を重ねた 3 。この圧倒的な軍事力の前に、神保家臣団は二つの派閥に分裂する。一つは、上杉氏に恭順することで家の存続を図ろうとする「親上杉派」。そしてもう一つは、甲斐の武田氏や一向一揆と結ぶことで上杉氏に対抗しようとする「反上杉・親武田派」である 22 。

史料によれば、当主である神保長職と重臣の小島職鎮らは親上杉派の立場をとった 3 。一方で、長職の嫡男であった神保長住や、重臣の寺島職定らは、これに強く反発し、反上杉派を形成した 22 。この深刻な内紛において、水越勝重がどちらの派閥に与したかは、彼のその後の運命を決定づける重要な選択であった。そして、複数の記録が、彼が「武田派」、すなわち反上杉派に属していたことを示している 8 。

これは、水越勝重の生涯における最初の、そして最も重大な転換点であった。長年にわたり腹心として仕え、富山城築城という大任を託された主君・長職の路線に、彼は公然と背を向けたのである。これは単なる忠誠の対象の変更ではない。その背景には、彼の戦略的な政治判断があったと考えられる。史料にその動機は明記されていないが、いくつかの可能性が推測できる。第一に、上杉氏による一方的な支配強化への反発。第二に、当時勢力を伸長させていた武田氏と一向一揆の連合に、神保家再興の活路を見出した可能性。第三に、寺島職定ら反上杉派の家臣たちとの個人的な人間関係や利害の一致。

いずれにせよ、この決断は、彼がもはや主君の命令を待つだけの技術者ではなく、自らの情勢分析と判断に基づいて政治的立場を決定する、独立した「プレイヤー」へと変貌を遂げたことを明確に示している。

第二節:一向一揆との連携 ― 生存のための同盟

神保家中の内紛は、上杉謙信の介入を招き、最終的に反上杉派は鎮圧され、神保家そのものも著しく衰退した 22 。主家が事実上崩壊状態に陥る中で、水越勝重は新たな活路を求めざるを得なかった。彼が選んだ道は、同じく反上杉という点で利害が一致する、越中一向一揆との連携であった 5 。

この選択は、勝重が旧来の身分や秩序に固執しない、極めて柔軟かつ現実的な思考の持ち主であったことを示している。守護代家臣という「武士」の立場から、当時多くの武士から敵視されていた宗教勢力である「一向一揆」と行動を共にするという変化は、彼にとって大きな決断であったはずだ。しかし、忠誠を誓うべき主家が力を失った今、彼の目的はもはや神保家の再興ではなく、自らの所領と生命を守ることに移行していた。そのために利用できる勢力となら、誰とでも手を組む。それが乱世を生き抜くための彼の答えだったのである。

この連携は、元亀3年(1572年)の「尻垂坂の戦い」で具体化する。この戦いで、越中一向一揆は、神保家の残党(勝重らを含む)や、上杉氏から離反した椎名康胤と連合し、上杉軍と大規模な戦闘を繰り広げた 25 。この戦いに先立ち、水越勝重は自らが普請に関わった滝山城に一向一揆勢と共に立て籠もり、上杉への抵抗の拠点としていた 8 。彼のアイデンティティは、もはや「神保家臣」ではなく、地域の反上杉勢力を構成する「国人領主」の一人へと完全に変化していたのである。

第三章:謙信との対決と降伏 ― ある現実主義者の生存術

一向一揆との連携によって上杉謙信への抵抗を続けた水越勝重であったが、その行く手には越後の「軍神」が率いる強大な軍勢が待ち構えていた。彼のキャリアのクライマックスは、この謙信との直接対決と、その後の驚くべき降伏の過程にあった。そこにこそ、彼の人物像を最も鮮やかに描き出す、冷徹なまでの生存術が見て取れる。

第一節:滝山城の攻防と敗北

元亀3年(1572年)9月、尻垂坂の戦いに呼応して越中に進軍した上杉軍は、水越勝重らが立て籠もる滝山城に攻撃を開始した 26 。上杉軍の猛攻は凄まじく、城の廻輪(くるわ、外郭部分)は次々と破られ、本丸だけが残るという絶体絶命の状況に追い込まれた 8 。自らが設計に関わった城の守りが破られていく様を、勝重はどのような思いで見つめていたのだろうか。軍事的には、もはや彼の敗北は決定的であった。

第二節:降伏の決断と驚くべき手土産

追い詰められた勝重は、徹底抗戦の末に玉砕する道を選ばなかった。彼は、上杉軍の越中方面司令官であった河田長親の役所へ赴き、投降する 26 。しかし、それは単なる命乞いではなかった。彼の降伏には、敵将である上杉謙信も無視できない、極めて価値の高い「手土産」が添えられていた。

複数の記録が、この時の彼の行動を次のように伝えている。「一揆勢の首謀者を捕らえて上杉軍に降伏し、助命された」 5 。これは驚くべき行動である。昨日まで共に戦っていた同盟相手、すなわち一向一揆の指導者たちを捕縛し、敵である上杉軍に引き渡すことで、自らの命を救ったのである。

この一連の行動は、水越勝重という人物の非情なまでの現実主義と、卓越した政治的嗅覚を浮き彫りにしている。彼は、軍事的に敗北した自らが生き残るためには、単に慈悲を乞うだけでは不十分であることを正確に理解していた。そして、敵将である上杉謙信が、この越中平定戦において何を最も欲しているか――すなわち、抵抗の中核である一向一揆の指導者を排除し、戦いを早期に終結させること――を的確に見抜いていた。彼は、一揆の首謀者という「最高の贈り物」を差し出すことで、自らの身柄を単なる「捕虜」から、上杉軍にとって価値のある「協力者」へと転換させることに成功したのである。これは、忠義や信義といった武士道的な観念よりも、生存という究極の実利を優先する、戦国武将の冷徹な合理性を象徴するエピソードと言えよう。

第三節:謙信の判断 ― なぜ助命されたのか

上杉謙信(あるいは現場指揮官の河田長親)が、この勝重の申し出を受け入れ、彼の命を助けた理由は、極めて合理的であった。第一に、軍事的な利益である。首謀者を失った一向一揆勢は統制を失い、弱体化する。これにより、今後の越中平定は格段に容易になる。勝重一人の命と引き換えに得られる戦略的利益は、計り知れないほど大きかった 26 。

第二に、勝重自身の持つ能力の価値も考慮された可能性がある。謙信は、勝重が富山城や滝山城を築いた卓越した技術者であることを知っていたはずである。このような有能な技術者は、たとえ敵であっても生かしておくことで、将来的に自軍の城郭普請などで活用できるという判断が働いたとしても不思議ではない。戦国時代において、高度な専門技術は、武勇と同様に武将の価値を測る重要な指標だったのである。

いずれにせよ、水越勝重は自らの価値を最大化する形で降伏を演出し、見事に生き残った。滝山城は上杉軍によって焼き払われ、破却されたが 26 、その築城主は新たな道を歩むことになったのである。

第四章:歴史の闇へ ― 降伏後の勝重と後世の評価

劇的な降伏劇によって生き長らえた水越勝重。彼の後半生は、上杉家の家臣として新たな活躍の場が与えられ、その築城技術がさらに花開いたと想像したくなる。しかし、歴史の記録は、我々の期待を裏切るかのように、この一点を境に彼について沈黙してしまう。

第一節:沈黙の後半生

驚くべきことに、あれほど鮮烈な形で歴史の舞台に再登場したにもかかわらず、水越勝重はこれ以降、信頼できる一次史料から忽然と姿を消す。上杉家の家臣団の中に彼の名を見出すことはできず、越中や越後で何らかの活動を行ったという記録も確認されていない。

この「歴史からの失踪」は何を意味するのか。最も可能性が高いのは、助命はされたものの、かつての敵将を重要な役職に登用することは見送られ、越中のどこかの地で逼塞し、静かに余生を送ったという筋書きである。彼の政治的・軍事的な役割は、一向一揆の首謀者を引き渡したあの降伏の瞬間をもって、完全に終わってしまったのかもしれない。

一部のゲーム作品や二次的資料において、彼の没年が「天正5年(1577年)」と記載されていることがあるが 6 、これは史料的な裏付けを欠く、後世の創作である可能性が極めて高い。彼の最期は、その生年と同様に、歴史の闇に包まれたままである。

第二節:水越勝重の歴史的評価

水越勝重は、自らの武勇伝や一族の繁栄によって歴史に名を刻んだ、いわゆる「英雄」ではない。しかし、彼の功績を正当に評価するならば、彼は戦国時代の越中において、極めて重要な役割を果たした人物であったと言える。

彼の最大の功績は、疑いようもなく、富山城の基礎を築いたことにある。彼が築いたこの城は、神保氏の手を離れた後も、織田信長の家臣・佐々成政によって大改修され、越中支配の拠点となった 21 。さらにその後、豊臣政権を経て加賀前田家の支藩である富山藩の藩庁となり、明治維新に至るまで越中の政治・経済の中心地であり続けた 7 。彼の仕事は、彼自身の名を越えて、その後の越中の歴史を大きく規定し、近代富山市の発展の礎となったのである 30 。

また、政治的アクターとしての彼は、時代の激流の中で主家や同盟相手を乗り換えながらも、自らの専門技術と冷徹な政治判断力を武器に生き抜いた、典型的な戦国乱世の人物像を体現している。彼の生き様は、忠誠や名誉といった単一の道徳観だけでは割り切れない、戦国時代の多様で複雑な価値観を我々に示してくれる。

総括するならば、水越勝重は「名を残さず、実を残した男」であった。歴史の表舞台に立つ華やかな「主役」ではなかったかもしれない。しかし、彼が設営した城という「舞台」の上で、その後何世代にもわたる歴史のドラマが繰り広げられた。彼の生涯は、戦国時代が武将たちの合戦だけで成り立っていたのではなく、彼のような専門技術を持つ無数の実務家たちの、地道で確かな仕事によって支えられていたという、歴史の重要な一面を我々に教えてくれるのである。

結論:歴史に埋もれた実務家官僚の再発見

水越勝重の生涯を総合的に考察すると、彼が単なる一介の地方武将という枠に収まらない、複合的な人物像が浮かび上がる。彼は第一に、神保氏の戦略的意図を具現化する高度な専門性を持った「技術官僚」であった。彼の手による富山城は、その後の越中の歴史的展開における中心的な舞台となり、彼の技術が時代を超えて影響を与え続けたことを証明している。

第二に、彼は主家の内紛、そして周辺大国の侵攻という激動の中で、自らの政治的判断によって立場を変え、生き残りを図った冷徹な「現実主義者」であった。特に、昨日までの盟友であった一向一揆の首謀者を捕らえて投降するという行動は、彼のプラグマティズムを象徴するものである。

彼の生き様は、忠誠や信義といった従来の武士道徳だけでは測れない、戦国乱世の多様で複雑な価値観を我々に提示する。彼は、華々しい武功によって名を上げる道ではなく、自らの専門技術と政治的嗅覚を駆使して乱世を渡り歩き、そして歴史の記録から静かに消えていった。しかし、彼が築いた富山城という偉大な「実」は、今日の富山市の都市構造の中に、その痕跡を留めている。水越勝重という歴史に埋もれた実務家官僚の生涯を再発見することは、戦国という時代を支えた、名もなき専門家たちの営みに光を当てることであり、歴史の連続性を再認識する上で、大きな意義を持つと言えるだろう。

【水越勝重 関連年表】

|

西暦(和暦) |

出来事(水越勝重関連) |

出来事(神保氏・越中関連) |

出来事(中央・他国関連) |

|

1543年(天文12)頃 |

神保長職の命により、富山城(安住城)の築城に着手する 7 。 |

神保長職、東越中の椎名氏領への進出拠点として富山城築城を計画する 9 。 |

- |

|

1560年(永禄3) |

- |

上杉謙信の第一次越中出兵。神保長職は富山城を攻略され、増山城へ敗走する 3 。 |

桶狭間の戦い。 |

|

1562年(永禄5) |

滝山城(富崎城)近隣の本覚寺に田畑を寄進した記録が残る 16 。 |

神保長職、上杉謙信に降伏する 16 。 |

- |

|

1568年(永禄11)頃 |

神保家中の内紛において、反上杉・親武田派(神保長住派)に与する 8 。 |

神保家中が親上杉派(長職派)と反上杉派(長住派)に分裂し、内戦状態となる 22 。 |

織田信長、足利義昭を奉じて上洛。 |

|

1572年(元亀3) |

一向一揆と連携し滝山城に籠城。上杉軍の攻撃を受け敗北。一揆の首謀者を捕らえて降伏し、助命される 5 。 |

尻垂坂の戦い。一向一揆・神保残党・椎名氏の連合軍が上杉軍に大敗する 25 。 |

武田信玄が西上作戦を開始(三方ヶ原の戦い)。 |

|

1576年(天正4) |

- |

上杉謙信が越中をほぼ平定。神保氏嫡流は事実上滅亡する 22 。 |

- |

|

1577年(天正5) |

(伝承・ゲーム等における没年。史料的根拠はない) 6 。 |

- |

- |

|

1578年(天正6) |

- |

上杉謙信が急死。上杉家で御館の乱が勃発。織田信長が越中へ本格的に介入を開始する 2 。 |

- |

|

1582年(天正10) |

- |

織田家の部将・佐々成政が富山城主となる 21 。 |

本能寺の変。織田信長が死去。 |

|

1585年(天正13) |

- |

豊臣秀吉の「富山の役」。佐々成政は降伏し、富山城は前田利家の支配下となる 28 。 |

- |

引用文献

- 【神保氏張添状】(目録) - ADEAC https://adeac.jp/shokoji/catalog/mp300022-200030

- 上杉家 武将名鑑 https://kamurai.itspy.com/nobunaga/uesugiSS/index.htm

- 神保長職 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E4%BF%9D%E9%95%B7%E8%81%B7

- 水越勝重 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E8%B6%8A%E5%8B%9D%E9%87%8D

- 水越勝重 - 信長の野望・創造 戦国立志伝 攻略wiki https://souzou2016.wiki.fc2.com/m/wiki/%E6%B0%B4%E8%B6%8A%E5%8B%9D%E9%87%8D

- 水越勝重(みずこしかつしげ)『信長の野望 天道』武将総覧 http://hima.que.ne.jp/tendou/tendou_data_d.cgi?equal1=2A02

- 越中國 富山城 - FC2 https://oshiromeguri.web.fc2.com/eccyu-kuni/toyama/toyama.html

- 富崎城跡 http://www1.cnh.ne.jp/minton2/Gallery-2-11.html

- 富山城の歴史 - 松川遊覧船 https://matsukawa-cruise.jp/reading/history-of-toyama-castle/

- 富山城 https://ss-yawa.sakura.ne.jp/menew/zenkoku/shiseki/hokuriku/toyama.j/toyama.j.html

- 読めばわかる! 神通川・富山城・松川・富岩運河の歴史 https://matsukawa-cruise.jp/reading/jinzugawa-toyamajyo-matsukawa-fuganunga/

- 富山県 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E5%B1%B1%E7%9C%8C

- 富山城~富山県富山市~ - 裏辺研究所「日本の城」 https://www.uraken.net/museum/castle/shiro19.html

- お城シリーズ | 富山城 - 写真で見る日本の歴史 https://www.pict-history.com/series/03016toyama.html

- 「尻垂坂の戦い(富山城の戦い、1572年)」上杉軍vs北陸一向一揆連合!語り継がれる凄惨な消耗戦の記憶 | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/802

- 富崎城 http://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.tomisaki.htm

- 増山城跡 http://www1.cnh.ne.jp/minton2/Gallery-4-1.html

- 水越勝重 (みずこし かつしげ) | げむおた街道をゆく https://ameblo.jp/tetu522/entry-12040378511.html

- 武家家伝_神保氏 - harimaya.com http://www.harimaya.com/o_kamon1/buke_keizu/html/zinbo_k.html

- 富山城と佐々成政 | 【小林耳鼻咽喉科医院】 世田谷の耳鼻咽喉科 めまい 耳鳴り アレルギー性鼻炎 耳鼻科 https://setagaya-memai.jp/blog/%E5%AF%8C%E5%B1%B1%E5%9F%8E%E3%81%A8%E4%BD%90%E3%80%85%E6%88%90%E6%94%BF/

- 富山城址 https://www.ccis-toyama.or.jp/toyama/magazine/narimasa/sassa4.html

- 神保長職 Jinbo Nagamoto | 信長のWiki https://www.nobuwiki.org/character/jinbo-nagamoto

- 上杉方への鞍替えとは何? わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%8A%E6%9D%89%E6%96%B9%E3%81%B8%E3%81%AE%E9%9E%8D%E6%9B%BF%E3%81%88

- HT11 神保国久/国氏 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/ht11.html

- 越中一向一揆と加賀一向一揆の合流とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E8%B6%8A%E4%B8%AD%E4%B8%80%E5%90%91%E4%B8%80%E6%8F%86%E3%81%A8%E5%8A%A0%E8%B3%80%E4%B8%80%E5%90%91%E4%B8%80%E6%8F%86%E3%81%AE%E5%90%88%E6%B5%81

- 尻垂坂の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%BB%E5%9E%82%E5%9D%82%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 北陸 上 - 戦極姫3 ~天下を切り裂く光と影~@攻略 wiki - atwiki(アットウィキ) https://w.atwiki.jp/sengokuhime3-wiki/pages/11.html

- 【富山県】富山城の歴史 浮城の異名を持ち、続日本100名城の一つに入る、富山県を代表するお城 https://sengoku-his.com/738

- 越中富山 二泊三日の慌しい北陸城郭散策 肥後国人蜂起に統治責任を秀吉より問われ切腹となった佐々成政が改修整備し治めた越中の拠点『富山城』訪問 - フォートラベル https://4travel.jp/travelogue/11583901

- 富山城址の変遷-02 - 富山市 https://www.city.toyama.toyama.jp/etc/muse/sassi/jyousi/jyousi-02.html

- 文献史料・発掘成果等からみた富山城修築歴案 https://www.city.toyama.toyama.jp/etc/maibun/toyamajyo/nenpyo/nenpyo.htm