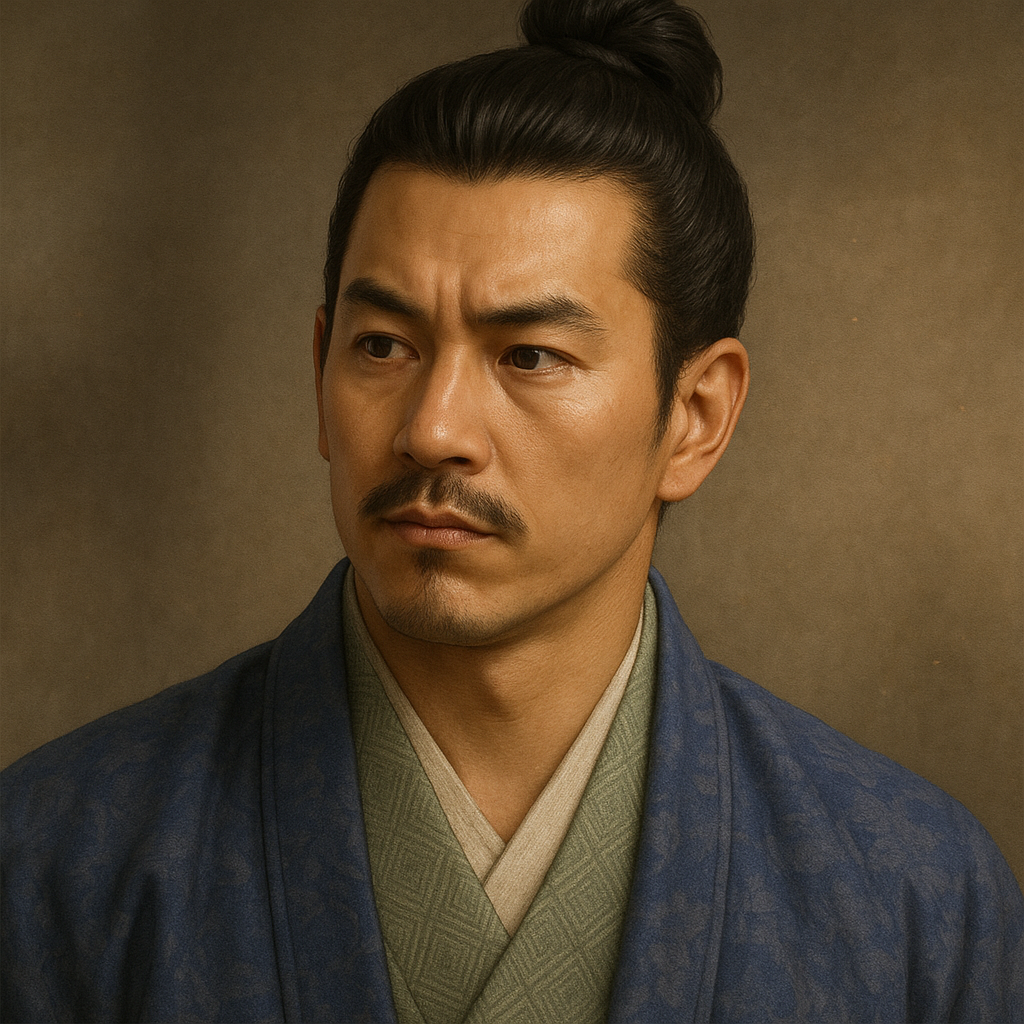

池田利隆

池田利隆は輝政の子として関ヶ原・大坂の陣で活躍。備前監国や姫路藩主を務め徳川家との関係を強化。33歳で早世するも、子・光政が池田家を繁栄させた。

池田利隆公に関する詳細調査報告

序章:池田利隆、その時代と生涯の概観

本報告書は、安土桃山時代末期から江戸時代初期にかけて活躍した武将、池田利隆(いけだ としたか)の生涯と、彼が生きた激動の時代背景を明らかにすることを目的とします。利隆は、姫路藩初代藩主であり「西国の将軍」とも称された父・池田輝政と、江戸時代を代表する名君の一人とされる嫡男・池田光政という、歴史に名を刻む二人の人物の間に位置します。そのため、比較的短い33年という生涯であった利隆自身の具体的な事績や人物像は、これまで十分に光が当てられてきたとは言い難い側面がありました。本稿では、現存する史料を丹念に読み解き、利隆の実像に多角的に迫ります。

まず、利隆の生涯を概観するために、以下の略年譜を提示します。

池田利隆 略年譜

|

和暦(西暦) |

年齢 |

主な出来事 |

関連資料ID |

|

天正12年(1584年) |

1歳 |

9月7日、池田輝政の長男として美濃国岐阜にて誕生。幼名は新蔵。母は中川清秀の娘・糸姫。 |

1 |

|

慶長5年(1600年) |

17歳 |

父・輝政と共に上杉景勝征伐、続く関ヶ原の戦いに東軍として参戦。 |

1 |

|

慶長8年(1603年) |

20歳 |

2月、異母弟・忠継が備前国岡山藩主となる。3月、利隆は忠継(当時4歳)に代わり岡山城に入り、「備前監国」として藩政を執る。 |

1 |

|

慶長10年(1605年) |

22歳 |

3月26日(史料により3月6日)、従五位下・侍従に任官。4月21日(史料により4月1日)、従四位下に昇進。正室に鶴姫(榊原康政の娘、徳川秀忠養女)を迎える。 |

2 |

|

慶長12年(1607年) |

24歳 |

6月2日、武蔵守に転任。松平姓を賜り、松平武蔵守利隆と名乗る。 |

2 |

|

慶長14年(1609年) |

26歳 |

嫡男・光政(幼名・幸隆)が岡山城にて誕生。 |

2 |

|

慶長18年(1613年) |

30歳 |

1月、父・輝政が死去。6月、家督を相続し、播磨姫路藩42万石の第2代藩主となる。光政と共に岡山から姫路へ移る。 |

1 |

|

慶長19年(1614年) |

31歳 |

大坂冬の陣に徳川方として参戦。緒戦の尼崎合戦に参加。 |

2 |

|

元和元年(1615年) |

32歳 |

大坂夏の陣に徳川方として参戦。「松平武蔵守」として兵船三百艘を率い堺浦に展開。 |

3 |

|

元和2年(1616年) |

33歳 |

6月13日、京都四条の義弟・京極高広の屋敷にて病死。 |

1 |

この年譜からも明らかなように、利隆の生涯は、関ヶ原の戦いや大坂の陣といった日本史における大きな転換点と深く結びついています。彼の行動や役割を理解するためには、これらの歴史的事件と、家督相続や結婚、そして早すぎる死といった個人的な出来事を時間軸上で正確に捉えることが不可欠です。特に、備前監国、姫路藩主、そして大坂の陣への参加という複数の重要な役割を短期間に担った彼の生涯は、まさに激動の時代を駆け抜けた武将の姿を映し出しています。

第一部:出自と家系

池田利隆の生涯を理解する上で、彼がどのような家に生まれ、どのような家族関係の中にあったのかを知ることは極めて重要です。彼の行動や立場、そして周囲からの期待は、その出自と深く関わっています。

1. 名門池田家の嫡男として

池田家は、その祖を辿ると美濃国の土豪であったとされますが 8 、織田信長の時代に大きく飛躍を遂げます。利隆の祖父・池田恒興は、信長の乳母であった養徳院の子であり、信長とは乳兄弟という極めて近しい関係にありました 5 。このため恒興は信長から厚い信頼を得て重用され、本能寺の変前には摂津国を領する有力武将の一人となっていました 5 。しかし、本能寺の変後、恒興は羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)に仕えますが、天正12年(1584年)の小牧・長久手の戦いで、長男の元助と共に戦死しました 5 。

父・池田輝政は恒興の次男として家督を継ぎ、秀吉の下で数々の戦功を挙げました。その結果、三河国吉田(現在の愛知県豊橋市)に15万石余を与えられ、豊臣一門に準ずる厚遇を受けたとされています 9 。秀吉の死後、輝政は徳川家康に接近し、慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでは東軍の主力として活躍しました。この功績により、戦後、播磨国姫路に52万石という広大な領地を与えられ、姫路城を現在見られるような壮大な姿に改築したことでも知られています 10 。その勢威は「姫路宰相」あるいは「西国の将軍」とまで称されるほどでした 5 。

利隆は、このように織田、豊臣、そして徳川という三つの天下人に仕え、それぞれの時代の中央政権と深い関わりを持った名門池田家の嫡男として、天正12年(1584年)9月7日、美濃国岐阜で誕生しました 1 。輝かしい家柄の嫡男として生まれた利隆には、その家格を維持し、さらに発展させるという重責が、生まれながらにして課せられていたと言えるでしょう。

2. 両親と家族構成

利隆の家族関係は、彼の生涯や人格形成、さらには池田家の将来にも大きな影響を与えました。

父・池田輝政(いけだ てるまさ)

前述の通り、池田家を大大名へと押し上げた人物です。関ヶ原の戦いでの功により姫路52万石の藩主となり、徳川家康の娘・督姫を娶るなど、徳川幕府との関係を強化し、池田家の安泰を図りました 9。

母・糸姫(いとひめ)

利隆の生母である糸姫は、賤ヶ岳の戦いで戦死した武将・中川清秀の娘です 1。利隆を出産した後、産後の肥立ちが悪かったのか、病気療養のために実家である中川家に戻り、その後、池田家には復帰することなく、元和元年(1615年)に豊後国岡城(現在の竹田市)で亡くなったと伝えられています 2。

利隆の幼少期に生母が池田家を去ったという事実は、彼の成長過程や人格形成、そして後に迎える継母・督姫との関係に、少なからぬ影を落とした可能性があります。実母の不在は、彼にとって精神的な拠り所の欠如や、家中における微妙な立場を生んだかもしれません。輝政と糸姫の夫婦関係、あるいは池田家と中川家の関係に何らかの変化があったことも推測されますが、詳細は不明です。

継母・督姫(とくひめ)

督姫は徳川家康の次女であり、その出自は池田家にとって極めて重要でした。初め小田原の北条氏直に嫁ぎましたが、天正18年(1590年)の小田原征伐による北条氏滅亡後、離縁して徳川家に戻っていました。その後、豊臣秀吉の仲介により、慶長元年(1596年)頃に池田輝政に再嫁しました 9。輝政との間には、忠継、忠雄、輝澄、政綱、輝興の5男と、振姫、万姫(夭折)の2女を儲けています 1。

督姫の存在は、池田家にとって徳川将軍家との強力なパイプとなり、その繁栄に大きく寄与したとされています。ある日、徳川家から督姫に従ってきた老女が「御当家の繁栄は、督姫君の御輿入れと御威光によるものです」と述べたのに対し、輝政は表向きは自身の軍功によるものだと叱責しつつも、後にその老女を密かに呼び、「我が家の繁栄は、実はそなたの言う通り。だが、女は褒めれば付け上がる。妻の前では決して言うでない」と頼んだという逸話が残っており、輝政がいかに督姫を重視し、大切に扱っていたかがうかがえます 12。

しかし、利隆にとって督姫は継母であり、督姫には忠継や忠雄といった実子たちがいました。督姫が自身の子、特に家康の外孫にあたる忠継を池田家の後継者として望んだとしても不思議はなく、これが利隆の立場を微妙なものにし、後の「毒まんじゅう事件」のような憶測を生む土壌となった可能性が考えられます 10。

兄弟

利隆には、督姫との間に生まれた異母弟が多数いました。主な人物としては、次男(督姫の子としては長男)の忠継(後に備前岡山藩主)、三男の忠雄(初め淡路藩主、後に岡山藩主を継承)、四男の輝澄(山崎藩主)、五男の政綱(赤穂藩主)、六男の輝興(平福藩主、後に赤穂藩主)などがいます 1。これらの弟たちは、それぞれ大名として取り立てられ、池田一族の勢力拡大に貢献しました。

正室・鶴姫(つるひめ)

利隆の正室は、徳川四天王の一人である榊原康政の娘・鶴姫です。さらに鶴姫は、二代将軍・徳川秀忠の養女として利隆に嫁ぎました 1。この結婚は、父・輝政と督姫の婚姻に続き、池田家と徳川将軍家との関係を二重三重に固めるための重要な政略結婚でした。これにより、利隆自身も将軍家の縁戚という立場を得ることになり、池田家のさらなる安定に寄与しました。

子女

利隆と鶴姫の間には、慶長14年(1609年)に嫡男の光政(みつまさ、幼名・幸隆)が誕生しました。光政は、利隆が備前監国として岡山城に在城していた際に、同城で生まれています 2。光政は後に岡山藩初代藩主となり、善政を敷いて「名君」として称えられることになります。その他、次男の恒元、三男の政貞、そして娘の長姫(土佐藩主山内忠豊正室)などがいました 1。

以下に、利隆の生涯に深く関わった主要人物をまとめます。

池田利隆 関係主要人物一覧

|

関係性 |

氏名 |

続柄・役職 |

利隆との関わり(概要) |

関連資料ID |

|

父 |

池田輝政 |

姫路藩初代藩主 |

利隆の父。池田家を大大名へ押し上げる。 |

1 |

|

母 |

糸姫 |

中川清秀の娘 |

利隆の生母。利隆出産後、池田家を去る。 |

1 |

|

継母 |

督姫 |

徳川家康の次女 |

輝政の後妻。利隆にとっては継母。忠継らの母。 |

9 |

|

正室 |

鶴姫 |

榊原康政の娘、徳川秀忠養女 |

利隆の正室。光政らの母。 |

1 |

|

異母弟 |

池田忠継 |

備前岡山藩主 |

督姫の長男。幼少のため利隆が監国を務める。 |

1 |

|

異母弟 |

池田忠雄 |

淡路藩主、後岡山藩主 |

督姫の次男。 |

1 |

|

嫡男 |

池田光政 |

姫路藩第3代藩主、後鳥取藩主、備前岡山藩初代藩主 |

利隆の嫡男。江戸時代を代表する名君の一人。 |

1 |

|

主君 |

徳川家康 |

江戸幕府初代将軍 |

輝政の義父。池田家の後援者。 |

10 |

|

主君 |

徳川秀忠 |

江戸幕府第二代将軍 |

鶴姫の養父。利隆に松平姓を与える。 |

2 |

この人間関係のネットワークは、利隆の生涯における様々な出来事の背景を理解する上で重要となります。特に、徳川家との重層的な婚姻関係は、池田家の幕藩体制下における地位を確固たるものにする上で大きな意味を持ちました。

第二部:青年期から藩主へ

池田利隆は、名門の嫡男として生まれながらも、父・輝政の指導のもと、若くして実戦や国政の経験を積んでいきます。その過程は、彼が後に大藩の藩主として立つための重要な準備期間となりました。

1. 関ヶ原の戦いと備前監国

関ヶ原の戦いへの従軍

慶長5年(1600年)、池田利隆は17歳という若さで、父・輝政と共に徳川家康率いる東軍に属し、天下分け目の戦いである関ヶ原の戦いに参陣しました 1。具体的には、輝政に従って会津の上杉景勝征伐の軍に加わり、その途上で石田三成ら西軍挙兵の報に接し、反転して関ヶ原へと向かいました。前哨戦である岐阜城攻めでは、福島正則と先陣を争い、織田秀信(信長の嫡孫)が籠る岐阜城を陥落させる上で大きな功績を挙げたとされています 10。

この若年での大戦への参加は、利隆にとって武将としての貴重な実戦経験を積む機会であったと同時に、池田家が徳川方であることを内外に明確に示す行動でした。関ヶ原の戦いは、その後の日本の支配体制を決定づけるものであり、この戦いにおける立場と功績が、戦後の大名の運命を大きく左右しました。池田輝政・利隆父子が東軍として参戦し、その勝利に貢献したことは、戦後、輝政が播磨姫路52万石という破格の恩賞を得る直接的な要因となったのです 10。利隆個人にとっても、この経験は後の大坂の陣での指揮に活かされた可能性があります。

備前監国としての統治

関ヶ原の戦いから3年後の慶長8年(1603年)、利隆に新たな役割が与えられます。輝政と継母・督姫の間に生まれた異母弟の池田忠継(幼名・藤松丸)が、わずか4歳(史料によっては5歳 5)で備前国岡山28万石の藩主として封じられました 1。当然ながら、幼少の忠継が自ら政務を執ることは不可能です。そこで、兄である利隆が岡山城に入り、忠継に代わって「備前監国」として、実質的な藩政を担うことになったのです 1。

この備前監国としての統治は、父・輝政が慶長18年(1613年)に死去するまでの約10年間に及びました 19。この期間、利隆は岡山を拠点とし、28万石の領国経営に携わりました。具体的な統治内容としては、臨済宗の寺院である法源寺を建立し、岡山城下に臨済宗を広めるきっかけを作ったことなどが伝えられています 20。また、「備州仕置」と呼ばれる備前国の統治に関しては、江戸の二代将軍・徳川秀忠からの指示が、幕府の重臣である本多正信を通じて伝えられ、利隆は家臣の土肥周防守を江戸に派遣して指示を仰ぐなど、幕府との緊密な連携のもとに藩政を進めていたことが史料からうかがえます 6。

約10年間にわたる備前監国としての経験は、利隆にとって藩主としての実務能力を養う上で極めて重要な期間であったと言えます。単に父の指示に従うだけでなく、広大な領地を実際に運営する中で、統治者としての資質を磨いたことでしょう。ある史料では、利隆が父・輝政の播磨支配とは若干異なる、独自の統治方式を備前で試みた可能性も示唆されており 19、彼が父の模倣に留まらず、自身の考えに基づいた施策を展開しようとしていたことがうかがえます。この長期間にわたる統治経験は、彼が後に姫路藩主となった際の藩政運営の確かな基礎となったはずです。

2. 姫路藩主時代と官位叙任

家督相続

慶長18年(1613年)1月25日、父・池田輝政が姫路城で中風のため死去しました 11。これを受けて、利隆は同年6月に家督を相続し、播磨姫路藩の第2代藩主となりました 1。この時、利隆は30歳でした。

相続した石高については、父・輝政の遺領52万石のうち、宍粟(しそう)・佐用(さよう)・赤穂(あこう)の3郡が備前岡山藩主である弟の忠継に加増されたため、これらを除く播磨13郡、42万石であったとされています 3。一部史料では39万石とするものもありますが 11、分割の具体的な内容を記した史料 3 から判断すると、42万石がより正確な数値と考えられます。

父の死後、石高が減じられての相続となった背景には、弟たちへの分知という側面と同時に、徳川幕府の意向も働いていた可能性があります。輝政の時代、池田家は姫路52万石に加え、輝政の弟・長吉が鳥取6万石、輝政の三男・忠雄が淡路6万石、そして次男・忠継が岡山28万石(後に播磨国内3郡を加増)と、一族全体で広大な領地を支配していました 5。幕府としては、特定の大名家に権力が集中することを避け、勢力を適度に分散させることで統制を強化しようとする狙いがあったのかもしれません。

藩政への取り組み

姫路藩主としての利隆の治世は、元和2年(1616年)に彼が死去するまでのわずか3年間と非常に短いものでした。この短い期間には、さらに慶長19年(1614年)から元和元年(1615年)にかけて大坂冬の陣・夏の陣という大きな戦役があり、藩主として内政に専念できる時間は極めて限られていました。

そのため、父・輝政が築いた姫路城のさらなる改修、例えば西の丸や三の丸の本格的な造成といった大規模な事業は、利隆の代では手が付けられず、彼の死後、姫路藩主となった本多忠政の時代に本格的に進められたと考えられています 21。

しかし、利隆が藩政を疎かにしていたわけではありません。基本的には父・輝政時代の統治方針を継承しつつも、備前監国として10年間の実務経験で培った独自の施策を導入しようとした可能性も指摘されています 19。また、幕府の重要政策には忠実に対応していました。慶長20年(1615年)閏6月9日付で家臣の横井養元に宛てた書状の末尾には、「国々の城共、多分わり候様ニ申候」(国々の城郭については、多くを破却するようにとの(幕府からの)指示があった)と記されており、これは幕府が発令した一国一城令に関わる内容と考えられます 6。この記述は、利隆が幕政の動向を注視し、適切に対応していたことを示しています。短い治世ではありましたが、堅実な藩政運営を目指していたことがうかがえます。

官位叙任

利隆は、藩主となる以前から、その家格にふさわしい官位を授かっていました。史料によると、慶長10年(1605年)、22歳の時に、まず3月26日(一部史料では3月6日 4)に従五位下・侍従に任官し、次いで同年4月21日(一部史料では4月1日 4)には従四位下に昇進しています 4。通称としては、右衛門督(うえもんのかみ)、武蔵守(むさしのかみ)を名乗りました 1。

さらに、慶長12年(1607年)6月2日には、武蔵守に転任するとともに、徳川宗家およびそれに準ずる有力大名に与えられる松平姓を賜り、松平武蔵守利隆と名乗ることを許されました 2。これは、池田家、そして利隆個人が徳川幕府から高い信頼を得ており、幕藩体制の中に深く組み込まれていたことを象徴する出来事です。

利隆の官位叙任の経緯、特に従五位下から従四位下への短期間での昇進や、叙任を記す史料と系譜類との間で日付にずれが見られる点 4 は、興味深い問題を提起しています。豊臣政権下における国持大名の初官は従五位下・侍従が基本であったのに対し、江戸幕府が確立していく過程では、従四位下・侍従が一般的となっていきました 4。利隆がまず従五位下に任じられ、ごく短期間で従四位下に昇進したという記録は、この豊臣期から江戸初期への移行期における官位制度の運用の変化を反映している可能性があります。あるいは、実際には従五位下を経ずに従四位下に叙任された(越階叙任)ものの、それを隠蔽し、公式記録上の体裁を整えるために、後から従五位下叙任の日付が操作された作為であった可能性も研究者によって指摘されています 4。いずれにせよ、これらの事実は、徳川幕府が新たな官位秩序を形成し、大名統制の手段として官位を利用していく過程の一端を示すものと言えるでしょう。

第三部:武将としての利隆

池田利隆は、藩主としての統治能力だけでなく、武将としての資質も備えていました。特に、江戸幕府の支配体制を決定づけた大坂の陣における彼の活躍は、池田家の歴史において重要な意味を持ちます。

1. 大坂の陣での活躍

慶長19年(1614年)に勃発した大坂冬の陣、そして翌元和元年(1615年)の大坂夏の陣は、豊臣家を滅亡させ、徳川幕府による全国支配を盤石なものとした最後の大きな戦いでした。池田利隆は、姫路藩主として、これらの戦いに徳川方として参陣し、数々の軍功を挙げたと記録されています 3 。

大坂冬の陣

慶長19年(1614年)11月に始まった大坂冬の陣において、利隆は徳川方として出陣しました。緒戦の一つである尼崎方面での戦いに参加したとされています 2。この時、利隆の従兄弟にあたる池田家家臣の池田重利が尼崎城の守備を固め、豊臣方の侵攻を防ぎました。この功績により、重利は戦後1万石を与えられ、大名に取り立てられています 2。利隆自身も、この方面の戦線で指揮を執ったと考えられます。

大坂夏の陣

元和元年(1615年)5月、和議が破れて再燃した大坂夏の陣においても、利隆は「松平武蔵守」として徳川軍の重要な一翼を担いました。特に注目されるのは、彼が水軍を率いて堺浦(現在の堺市沿岸部)に展開したことです。岡山大学附属図書館所蔵の池田家文庫に残る「大坂陣図屏風」の一部とされる「夏御陣 四」という絵図には、「堺浦、松平武蔵守兵船三百艘ニ而相詰」という書き込みが見られます 6。これは、利隆が300艘もの兵船を指揮して堺の沖合に布陣し、大坂城への海上からの補給路を遮断、あるいは海上からの攻撃に備えるという重要な役割を果たしていたことを示しています。

堺は大坂湾の要衝であり、ここを制圧・封鎖することは、大坂城を孤立させる上で戦略的に極めて重要でした。利隆がこのような大規模な水軍の指揮と重要地点の確保を任されたことは、徳川幕府からの彼の能力に対する信頼の厚さを示すものと言えるでしょう。

一部の記録には、池田家が大坂の陣に2万という大軍を率いて参陣したとの記述もありますが 23、これは輝政時代の池田一族全体の動員力を指す可能性があり、利隆が姫路藩単独で動員した兵力かについては慎重な検討が必要です。しかし、300艘の兵船という規模は、相当な兵員と物資を動員したことを物語っています。

大坂の陣における利隆のこれらの活躍は、父・輝政が関ヶ原の戦いで立てた功績に続き、徳川幕府の創業期における池田家の忠誠と実力を改めて示すものでした。これらの軍功は、戦後の池田家の立場をより強固なものにし、徳川幕府における池田家の地位を不動のものとする上で、決定的な役割を果たしたと言えるでしょう。利隆が陸戦だけでなく、水軍の指揮にも長けていた可能性を示唆する点も注目されます。

第四部:利隆を巡る逸話と人物像

池田利隆の生涯には、彼の置かれた複雑な立場や、当時の社会状況を反映するいくつかの興味深い逸話が伝えられています。これらの逸話は、必ずしも全てが史実とは限りませんが、彼の人物像や彼が生きた時代の空気を知る上で貴重な手がかりとなります。

1. 「毒まんじゅう事件」の真相

池田利隆にまつわる逸話の中で最も有名なものの一つが、いわゆる「毒まんじゅう事件」です。

逸話の概要

この逸話は、利隆の継母である督姫(徳川家康の娘)が、自身の実子である池田忠継(利隆の異母弟)を池田家の後継者とするために、利隆を毒の入った饅頭で殺害しようと企てた、というものです。しかし、その企てに気づいた忠継が、兄である利隆を庇って身代わりに毒饅頭を食べてしまい、結果として忠継が死亡。母の悪計が思わぬ形で息子を死なせてしまったことに悲嘆した督姫も、残りの毒饅頭を食べて後を追い自害した、という筋書きで語られることが多いようです 10。

真相の考察

この「毒まんじゅう事件」は、ドラマチックな内容から広く知られていますが、史実として認めるには多くの疑問点があります。

第一に、登場人物の死亡日の矛盾です。池田忠継が亡くなったのは元和元年(1615年)2月23日ですが、継母である督姫が亡くなったのは、それより早い同年2月4日です 13。つまり、督姫は忠継よりも先に亡くなっているため、督姫が忠継の死を悲嘆して後追い自殺したという逸話の核心部分は成立しません。

第二に、科学的な証拠の欠如です。昭和39年(1964年)に忠継の墓所が移転された際に、その遺骨について鑑定が行われましたが、毒物反応は検出されなかったと報告されています 13。

また、利隆自身の急死(元和2年6月13日)を、督姫による毒殺とする説も一部にはあるようですが、督姫はその1年以上前に亡くなっているため、この説も成り立ちません 13。

これらの点から、「毒まんじゅう事件」の逸話は、史実とは考え難いと言わざるを得ません。しかし、なぜこのような噂が生まれ、語り継がれることになったのでしょうか。その背景には、いくつかの要因が考えられます。

まず、督姫が徳川家康の娘という極めて強い立場にあったこと、そして利隆が輝政の先妻の子であり、督姫にとっては継子であったという、家督相続を巡る潜在的な緊張関係が存在したことは事実です。督姫が自身の実子である忠継(家康の外孫でもある)の将来を強く願っていたことは想像に難くありません。

加えて、池田家では、輝政が慶長18年(1613年)に50歳で亡くなった後、督姫が元和元年(1615年)2月4日に41歳で、続いて忠継が同年2月23日にわずか17歳で、そして利隆自身も翌元和2年(1616年)6月13日に33歳(満31歳)で亡くなるなど、主要な人物が短期間に相次いで死去しています 12。このような相次ぐ不幸が、人々の間に様々な憶測を呼んだことは十分に考えられます。24は、この逸話が「池田氏の主要人物3人が立て続けに亡くなったことで生まれた噂」であると指摘しています。

当時の人々が、家康の娘という絶大な権威を持つ督姫ならば「やりかねない」と考えたとしても不思議ではなく 13、そうした憶測が、このような劇的な物語として形成されていったのではないでしょうか。

さらに、利隆の子である池田光政が、岡山藩主となった後、祖母である督姫を祀らず、父・利隆の実母である糸姫(輝政と離縁)を祀ったという記録も残っています 13。この事実は、池田家内部に督姫に対する何らかの複雑な感情やわだかまりが存在した可能性を示唆しており、こうした事情も噂が生まれる一因となったのかもしれません。

「毒まんじゅう事件」は、史実ではないとしても、当時の大名家の内情の複雑さや、後継者問題の深刻さ、そして人々の憶測がどのように物語を形成していくかを示す象徴的な逸話として、歴史的に興味深い事例と言えるでしょう。

2. 豊臣方内通疑惑

大坂の陣という緊迫した状況下で、利隆が豊臣方との内通を疑われたという逸話も伝えられています。

事件の概要

大坂の陣の頃、豊臣方から利隆のもとに内通を誘う内容の書状が届けられました。利隆は、徳川家への忠誠を示すため、この書状を速やかに京都所司代であった板倉勝重のもとへ届け出ました。しかし、その際に書状が既に開封されていたことから、逆に板倉勝重から豊臣方と通じているのではないかと疑念を抱かれてしまうという事態に陥ったとされています 14。

利隆は、何とか身の潔白を証明することができたものの、この一件は彼の立場をさらに微妙なものにし、精神的な苦痛を与えたと言われています 14。

この逸話は、大坂の陣という天下分け目の戦いの最中、大名たちが常に疑心暗鬼の中に置かれ、些細なことからでも立場が危うくなるという厳しい状況を物語っています。利隆の行動は、徳川家への忠誠心を示すためのものであったにもかかわらず、書状が開封済みであったという一点から疑念を抱かれたという事実は、当時の幕府側の監視体制の厳しさや、一度疑いの目を向けられると容易には晴らせないという、大名の危うい立場を浮き彫りにしています。

大坂の陣は、多くの豊臣恩顧の大名にとっては、徳川方につくか豊臣方につくか、あるいは中立を保つかという、まさに「踏み絵」のようなものでした。池田家は輝政の代から徳川方であり、利隆自身も徳川秀忠の養女を正室に迎えているなど、その立場は明確であったはずです。それにもかかわらず、このような疑いをかけられたという事実は、当時の徳川幕府がいまだ盤石ではなく、猜疑心によって支配体制を維持しようとしていた側面があったことを示唆しています。

14では、この事件が「もともと肩身が狭かった利隆をますます追い込むような出来事」であったと記されていますが、「肩身が狭かった」という評価の具体的な根拠については、他の史料との照合によるさらなる検討が必要です。しかし、この事件が利隆にとって大きな精神的負担となったことは想像に難くありません。

3. 人物像に関するその他の情報

利隆自身の詳細な性格や個人的な嗜好を伝える史料は多くありませんが、彼の子である池田光政の教育に関連して、間接的にうかがえる点があります。

光政は、幼少期からその非凡な才能を徳川家康にも認められたとされ、後に名君として知られるようになりますが、その背景には生母である鶴姫や、養育を務めた吉田栄寿尼(光政の曽祖父・恒興の重臣の妻)、下方覚兵衛(小早川秀秋の旧臣)といった人々の尽力があったと言われています 15。利隆自身が光政の教育にどの程度直接的に関与したかは明らかではありませんが、彼が選んだ妻や家臣たちが、結果として光政を優れた人物へと育て上げる環境を提供したことは間違いありません。

また、利隆が備前監国時代に法源寺を建立し、臨済宗を岡山城下に導入したことは 20、彼が文化や宗教に対しても一定の関心と理解を持っていたことを示唆しています。

これらの逸話や間接的な情報からは、利隆が複雑な人間関係や政治的状況の中で、忠誠心と慎重さをもって行動しようとした人物であり、また、家庭や領国に対しても責任感を持っていたことがうかがえます。

第五部:早世と後世への影響

池田利隆は、武将として、また藩主として、まさにこれからその手腕を存分に発揮しようという時期に、惜しくも若くしてこの世を去りました。彼の早すぎる死は、池田家だけでなく、当時の政治状況にも少なからぬ影響を与えました。

1. 元和2年の死去

元和2年(1616年)6月13日、池田利隆は、京都の四条にあった義弟(妻・鶴姫の弟とされるが、史料によっては妹婿とも)にあたる京極高広の屋敷において病のため死去しました 1。享年は33歳、満年齢では31歳でした 1。

父・池田輝政が慶長18年(1613年)に亡くなってからわずか3年余り、姫路藩主としての治世も約3年という短さでした。大坂の陣という大きな戦役を乗り越え、これから本格的な藩政の安定と発展が期待される中での当主の早世は、池田家にとって大きな損失であったと言わざるを得ません。家中に動揺が走った可能性も否定できません。

利隆の墓所は、複数の場所に存在します。京都府京都市右京区花園妙心寺町の妙心寺塔頭である護国院、岡山県備前市吉永町和意谷にある和意谷池田家墓所、そして兵庫県姫路市山野井の国清寺です 1。これらは、彼の生涯における主要な活動拠点や、池田家との縁の深さを示していると考えられます。

2. 嫡男・池田光政への家督継承と池田家のその後

池田利隆の死後、家督は嫡男である池田光政(幼名・幸隆)が継承しました。しかし、この時、光政は慶長14年(1609年)生まれであり、わずか8歳という幼さでした 14。

父・輝政の死後、利隆が家督を継いだ際も、弟の忠継が幼少であったために利隆が備前監国を務めたように、池田家では当主の早世と幼君の擁立が繰り返されることになりました。これは、藩政運営において不安定な要素となり得ました。

そして、光政が幼少であったことを理由に、幕府は池田家の処遇について大きな決定を下します。元和3年(1617年)、光政は姫路42万石から、因幡国・伯耆国(現在の鳥取県)合わせて32万石に減転封(領地替え)となったのです 11。

この国替えの背景には、幼少の藩主に広大な姫路領の統治は困難であるという幕府の判断があったと考えられます。姫路は、大坂にも近く、西国街道の要衝に位置する戦略的に極めて重要な拠点でした 10。幕府としては、このような重要拠点に幼い藩主を置くことを避け、より信頼できる、あるいは統制しやすい大名を配置しようとした可能性があります。これは、江戸幕府初期における大名統制策の一環であり、有力な外様大名である池田家の勢力を適度に削ぎ、幕府の支配体制を強化しようとする意図も含まれていたかもしれません。

この姫路から鳥取への転封は、石高の面から見れば池田家にとって一時的な後退であったと言えます。しかし、池田光政は、この逆境を乗り越え、後に備前岡山藩初代藩主(31万5千石、後に32万5千石に加増 11)となり、儒学に基づいた仁政を敷いて藩政改革を成功させ、「江戸時代の三大名君」の一人として称えられることになります 10。光政の治世によって、池田家はその名声を一層高め、岡山藩は幕末まで池田家によって安定的に統治されることになりました。

利隆の早世は不幸な出来事でしたが、彼が残した嫡男・光政がその遺志を継ぎ、池田家をさらなる繁栄へと導いたことは、歴史の皮肉であり、また興味深い点でもあります。

結論:池田利隆の歴史的評価と再検討

池田利隆の生涯を振り返ると、彼は父・池田輝政という「西国の将軍」とまで称された偉大な武将と、子・池田光政という江戸時代を代表する名君の間に挟まれ、また33歳という若さでこの世を去ったため、歴史の表舞台で目立つ存在とは言えないかもしれません。しかし、彼の短い生涯の中には、決して見過ごすことのできない着実な実績と、彼が生きた時代の複雑さを映し出す様々な側面が見られます。

利隆は、備前監国として約10年間にわたり28万石の領国経営に携わり、統治者としての実務経験を積みました。これは、単なる代理統治ではなく、彼自身の政治的手腕を発揮する貴重な機会であったと言えます。また、武将としては、関ヶ原の戦いに若くして従軍し、さらに大坂冬の陣・夏の陣においては徳川方の中核として参戦し、特に夏の陣では水軍を率いて堺浦に展開するなど、重要な軍功を挙げています。これらの活躍は、徳川幕府の創業期における池田家の忠誠と実力を示すものであり、その後の池田家の地位を安定させる上で大きな役割を果たしました。さらに、徳川秀忠の養女・鶴姫を正室に迎えるなど、徳川幕府との良好な関係構築にも努めました。

彼の生涯は、豊臣政権から徳川幕府へと移行する激動の時代そのものでした。池田家という大大名家の嫡男、そして当主として、家の存続と繁栄という重責を担い、その役割を十分に果たしたと言えるでしょう。「毒まんじゅう事件」のような逸話は、史実ではない可能性が高いものの、彼の置かれた複雑な家庭環境や、当時の大名家の後継者問題、そして人々の憶測が渦巻く様子を反映するものとして興味深いものです。また、豊臣方からの内通疑惑に関する逸話は、当時の緊迫した政治状況と、大名たちが常に厳しい監視下に置かれていた実態を物語っています。

利隆の歴史的評価においては、その短命ゆえに見過ごされがちな業績や、彼が直面したであろう困難(継母との関係、内通疑惑といった精神的重圧など)を丹念に拾い上げることにより、単なる「偉大な父と子の間の人物」としてではなく、彼自身の人間味あふれる武将像として再評価されるべきでしょう。彼の生涯は、江戸時代初期の大名が、新たな時代にいかにして適応し、家名を保ち、そして次代へと繋いでいったかを示す一つの貴重な事例として捉えることができます。

池田利隆の人生は、個人の能力や意思だけでなく、生まれ持った家柄、政略結婚、そして時代の大きなうねりといった、本人にはどうすることもできない外的要因によって大きく左右された典型例と言えます。彼の生涯を詳細に追うことは、戦国時代末期から江戸時代初期にかけての大名家の実態と、個人の運命が歴史の大きな流れの中でどのように翻弄され、また形作られていくのかを理解する上で、多くの示唆を与えてくれるのです。彼の短いながらも濃密な生涯は、父・輝政が築き上げた池田家の礎を固め、子・光政によるさらなる飛躍へと繋ぐ、重要な橋渡しの役割を果たしたと言えるのではないでしょうか。

引用文献

- 池田利隆- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E6%B1%A0%E7%94%B0%E5%88%A9%E9%9A%86

- KI14 池田利隆 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/KI14.html

- 池田利隆(いけだ としたか)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%B1%A0%E7%94%B0%E5%88%A9%E9%9A%86-1052559

- ︵ 二 ︶ - 早稲田大学リポジトリ https://waseda.repo.nii.ac.jp/record/39714/files/WasedaDaigakuTosyokanKiyou_45_Hori.pdf

- 明君・池田光政の防衛構想 「備前東部籠城戦略 ... - 防衛大学校同窓会 http://www.bodaidsk.com/19mci-00/04kouenroku/mitumasa.pdf

- 江戸時代のはじまりと 池田家 江戸時代のはじまりと 池田家 - 岡山大学 附属図書館 https://www.lib.okayama-u.ac.jp/ikeda/pdf/r6.pdf

- 池田利隆- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%B1%A0%E7%94%B0%E5%88%A9%E9%9A%86

- 池田家文庫絵図展 - 岡山大学 附属図書館 https://www.lib.okayama-u.ac.jp/ikeda/pdf/h18.pdf

- 【池田輝政の入城】 - ADEAC https://adeac.jp/toyohashi-city/text-list/d100010/ht040010

- 徳川家康の婿殿と孫~池田輝政と光政 – Guidoor Media | ガイドアメディア https://www.guidoor.jp/media/ikeda-terumasa-mitsumasa/

- 池田家ゆかりの地/姫路・岡山・鳥取 https://www.city.tottori.lg.jp/hottriangle/ikedake.html

- 督姫 戦国の姫・女武将たち/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/46524/

- 督姫 毒饅頭 池田輝興 http://gochagocha.cool.coocan.jp/SubSubject/SuppleA.htm

- 波乱万丈な池田家と太刀 吉弘/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/14672/

- 池田光政 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%A0%E7%94%B0%E5%85%89%E6%94%BF

- 岡山藩(おかやまはん)[岡山県] /ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/edo-domain100/okayama/

- 池田光政 https://www.city.okayama.jp/museum/rekidai/ikeda/mitsumasa.htm

- 池田光政(イケダミツマサ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%B1%A0%E7%94%B0%E5%85%89%E6%94%BF-15603

- 小 特 集 《 近 世 播 磨 国 小 藩 ・ 福 本 池 田 家 領 の 研 究 》 https://suica.repo.nii.ac.jp/record/834/files/5_%E4%BB%8A%E4%BA%95%E4%BF%AE%E5%B9%B3.pdf

- 国清寺 http://gochagocha.cool.coocan.jp/SubSubject/Kokuseiji.htm

- 第24回 姫路城昭和の大修理―素屋根工事 - 鹿島建設 https://www.kajima.co.jp/gallery/kiseki/kiseki24/index-j.html

- 【ディープな姫路城】3月号「本多忠政、姫路城を改造する②」 | 特集 | ひめのみち https://www.himeji-kanko.jp/feature/56/

- 第7話 - 戦国終わらず ~家康、夏の陣で討死~(川野遥) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/16816700427199866132/episodes/16816700427343230213

- 学校日記 | 家康没後400年の年に際して その7 督姫 2 - 小田原市教育研究所 https://www.ed.city.odawara.kanagawa.jp/ashigara_s/weblog/3324348

- 備前池田家・弓術史譚 https://www.taiyo-g.com/tachiyomi040.html