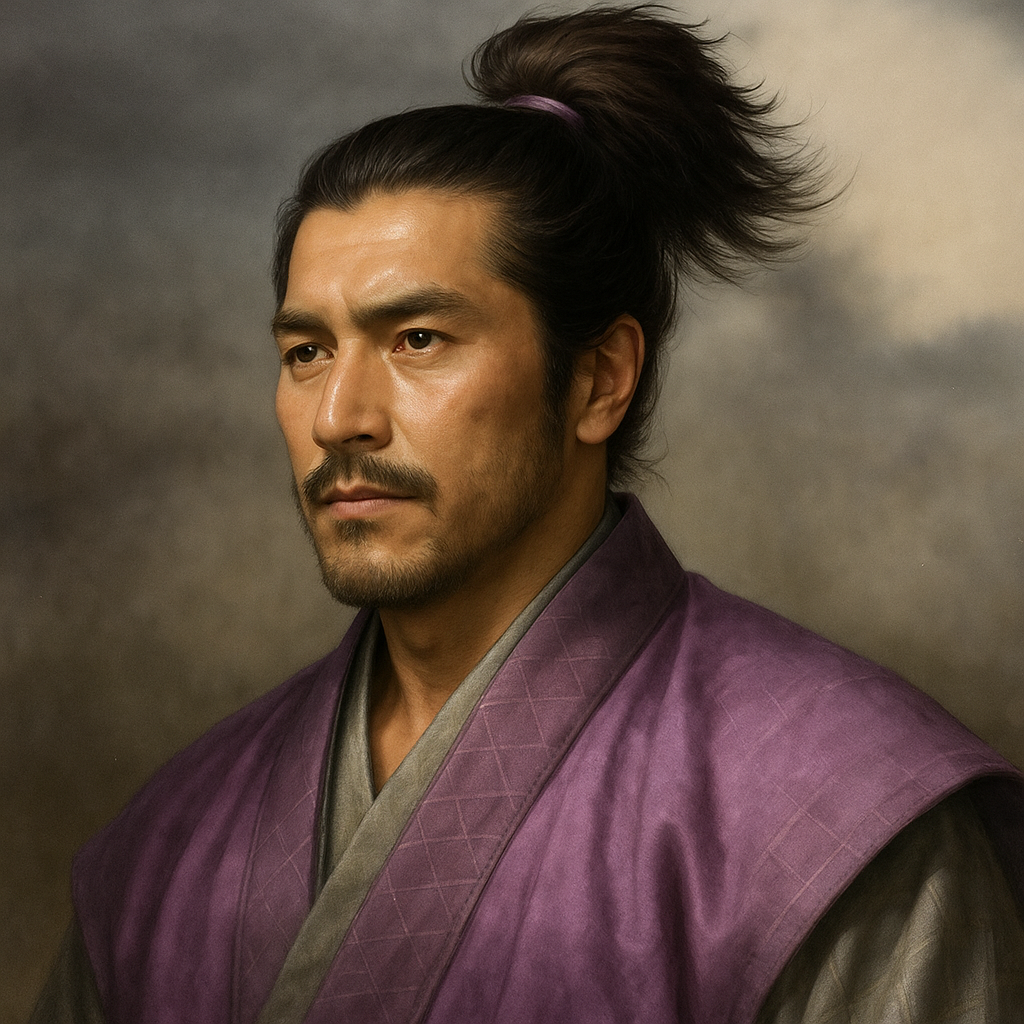

池田勝正

池田勝正は摂津池田城主。織田信長に仕え摂津三守護となるも、家臣荒木村重らのクーデターで追放。失脚後は反信長勢力に身を寄せた。

池田勝正 詳細報告

はじめに

本報告書は、戦国時代から安土桃山時代にかけて摂津国池田城(現在の大阪府池田市)を拠点とした武将、池田勝正(いけだ かつまさ)について、現存する諸史料に基づき、その出自、生涯、関連する歴史的事件、そして彼を取り巻く人物との関係を詳細かつ徹底的に調査し、多角的に分析することを目的とする。

池田勝正は、摂津国における有力な国人領主、池田氏の当主として、織田信長の台頭という激動の時代に活動した人物である。彼の生涯は、畿内における三好氏の勢力衰退と織田信長の支配拡大、そしてそれに伴う国人領主層の興亡という、戦国時代後期の複雑な政治状況を色濃く反映している。勝正の事績は、中央の権力闘争に翻弄されつつも、自らの勢力維持と拡大を図った地方武将の典型的な姿を示す一方で、家中の内紛や有力家臣の台頭によって最終的にその地位を追われるという、下剋上の時代を象徴する側面も併せ持つ。

しかしながら、池田勝正に関する史料は断片的であり、特にその出自や失脚後の詳細な動向については不明な点も少なくない。また、彼の評価についても、立場によって記述が異なる史料が存在する。本報告書では、これらの史料上の課題を踏まえ、現存する記録を比較検討し、可能な限り客観的かつ多角的な視点から池田勝正の実像に迫ることを試みる。特に、彼の出自に関する諸説、家督相続の経緯、織田信長との関係、荒木村重らによるクーデターの真相、そして失脚後の足跡といった点に焦点を当て、歴史的文脈の中でその意義を考察する。

第一章 池田勝正の出自と家督相続

池田勝正の生涯を理解する上で、まず彼が属した摂津池田氏の背景と、彼自身の系譜、そして家督相続に至る経緯を明らかにする必要がある。これらの要素は、後の彼の行動や池田家内部の力学に大きな影響を与えたと考えられるからである。

第一節 摂津池田氏の概要と戦国期における立場

摂津池田氏は、摂津国豊島郡池田(現在の大阪府池田市)を本拠とした国人領主である。応仁・文明年間頃から勢力を伸長させ、池田勝正の代で最大の版図を築いたとも考えられている 1 。戦国時代の畿内において、摂津国衆は細川氏や三好氏といった統一政権と深く関わり、その軍事力は中央政権の安定にも影響を与える重要な存在であった 2 。

永禄年間(1558年~1570年)、池田氏は三好長慶の家臣である三好三人衆(三好長逸、三好宗渭、岩成友通)と協力関係にあり、畿内を支配する三好氏の勢力下で活動していた 4 。これは、当時の池田氏が中央の有力者と連携することで自らの勢力を維持・拡大しようとしていたことを示している。

第二節 池田勝正の系譜 – 諸説とその検討

池田勝正の出自、特に父とされる池田長正との関係については諸説が存在し、これが後の池田家内の対立の一因となった可能性が指摘される。

一般的には、池田勝正は池田長正の子、あるいは嫡子とされている 5 。しかし、『大廣寺池田系図』などの史料によれば、勝正は長正の猶子(養子)であり、長正の実子である池田知正(ともまさ)の義兄にあたるという説もある 7 。勝正を城主に据えるにあたり、長正の猶子としたものと考えられている 7 。また、勝正は先代の子ではなかったものの、文武に優れていたため池田家の跡継ぎに指名されたとの記述も見られる 8 。

この出自の曖昧さは、勝正の家督相続の正当性に疑義を生じさせるものであった。もし勝正が猶子であった場合、血縁的な繋がりが薄い弟の知正(嫡男であったとする説もある 8 )と比較して、家臣団や一族からの支持を得る上で不利な立場に置かれる可能性があった。実際に、勝正と知正は不仲であったとされ 9 、この対立が後の池田家内紛の大きな要因となった。

一方で、勝正の血縁的背景が皆無であったわけではない。勝正の祖父は池田綱正(つなまさ)といい、八郎三郎を称した惣領家の「八郎三郎太郎」家であったとされる 7 。また、勝正の叔父とされる池田基好(もとよし)は、池田家の重臣である「池田四人衆」の一人であり、勝正の後ろ盾となっていたと考えられている 7 。これらの点から、勝正は家督を継承するにあたり、一定の血縁的背景と後見勢力を有していたことが窺える。

第三節 家督相続の経緯と池田家中の動揺

池田勝正は、永禄6年(1563年)に前当主の池田長正が死去したことにより、池田惣領家の家督を継いだ 5 。しかし、この家督相続は平穏無事に行われたわけではなかったようである。

勝正は家督相続の際、重臣である池田四人衆のうち、池田基好(山城守)と池田正村(勘右衛門尉)の二人を殺害したと記録されている 5 。池田基好は前述の通り、勝正の叔父であり後ろ盾であったとされる人物である。彼ら有力重臣を手にかけたという事実は、勝正の家督相続に対して家中に反対勢力が存在し、彼がその排除のために強硬手段を用いた可能性を示唆する。家中は勝正支持でまとまっていなかったものと推測される 5 。

この相続時の混乱と強権的な手法は、勝正の権力基盤が当初から不安定であったことを物語っている。自身の地位を確立するために反対派を粛清したものの、それは同時に家中の亀裂を深め、後の荒木村重のような人物に付け入る隙を与えることになった。特に、池田四人衆のような家の意思決定に関わる重臣層を排除したことは、旧来の家臣団による影響力を削ぎ、当主親政を目指した急進的な改革であったとも解釈できるが、結果として経験豊富な重臣を失い、支持基盤を狭めることにも繋がったと考えられる。勝正の権力基盤は、その出自の曖昧さと相続時の強硬策によって、当初から盤石なものではなかったのである。

以下に、池田勝正の生涯における主要な出来事をまとめた略年表を示す。

池田勝正 略年表

|

和暦 (西暦) |

年齢 (推定) |

主要な出来事 |

関連人物 |

|

生年不詳 |

- |

|

|

|

永禄6年 (1563年) |

不詳 |

父・池田長正の死去により家督相続。重臣の池田基好・池田正村を殺害 5 。 |

池田長正、池田基好、池田正村 |

|

永禄9年 (1566年) |

不詳 |

8月、三好義継に属し伊丹親興を攻撃 6 。 |

三好義継、伊丹親興 |

|

永禄10年 (1567年) |

不詳 |

5月、岩成友通らと松永久秀を奈良で攻撃 6 。 |

岩成友通、松永久秀 |

|

永禄11年 (1568年) |

不詳 |

10月、織田信長に池田城を攻められ降伏、本領安堵。足利義昭の命で伊丹親興・和田惟政と和し、摂津三守護の一人に任じられる 6 。猪名寺の戦いで勝利 8 。 |

織田信長、足利義昭、伊丹親興、和田惟政 |

|

永禄12年 (1569年) |

不詳 |

1月、本圀寺の変で足利義昭を救援 6 。桂川合戦に参加、退却したとの説あり 10 。 |

足利義昭、三好三人衆 |

|

元亀元年 (1570年) |

不詳 |

6月、家臣の荒木村重、弟の池田知正らに池田城を追放される(クーデター) 9 。三好長逸に通じる 6 。 |

荒木村重、池田知正、三好長逸 |

|

元亀2年 (1571年) |

不詳 |

8月、白井河原の戦い。荒木村重ら池田勢が和田惟政を破る。勝正は和田惟政に味方したとの説あり 5 。摂津国衆の反乱に加担し、信長により追放される 4 。 |

荒木村重、中川清秀、和田惟政、織田信長 |

|

元亀年間~天正年間 |

不詳 |

足利義昭、細川藤孝に仕える。後に有馬氏に寄食 6 。 |

足利義昭、細川藤孝、有馬氏 |

|

天正2年 (1574年) |

不詳 |

4月、「池田カツマサ」が大坂本願寺に加担したとの記録あり(『永禄以来年代記』) 5 。 |

(大坂本願寺) |

|

天正6年 (1578年) 頃 |

不詳 |

死去したとされる 5 。 |

|

第二章 織田信長の上洛と池田勝正

永禄11年(1568年)、織田信長が足利義昭を奉じて上洛したことは、畿内の政治情勢を一変させ、池田勝正をはじめとする摂津の国人領主たちに大きな影響を与えた。勝正は当初、信長に敵対したが、やがてその軍門に降り、信長政権下で一定の役割を担うことになる。

第一節 織田信長の畿内進出と摂津の情勢

永禄11年(1568年)9月、織田信長は将軍・足利義昭を擁立して京都へ進軍し、当時畿内を支配していた三好三人衆との間で戦端が開かれた 4 。この軍事行動は、畿内における新たな支配秩序の幕開けを意味し、摂津の国人領主たちは、信長方につくか、三好三人衆方につくか、あるいは中立を保つかという困難な選択を迫られた。

池田勝正は当初、三好三人衆方に与していたと見られる。信長は上洛の過程で、三好方であった勝正の池田城を攻撃した 7 。信長自ら城の後方の山に登って戦況を視察したと伝えられるこの戦いは、双方に死者を出す激しいものであった。織田軍は池田の町中を焼き払い、その圧倒的な軍事力の前に、同年10月2日、池田勝正は降伏を余儀なくされた 7 。

第二節 信長への帰順と摂津三守護への任命

降伏した池田勝正に対し、織田信長は彼の本領を安堵するという処置を取った 6 。これは、敵対勢力を完全に殲滅するのではなく、取り込んで自らの支配体制に組み込むことで勢力を効率的に拡大しようとする、信長の常套手段であった。

さらに信長は、足利義昭の命という形で、池田勝正と、同じく摂津の有力国人であった伊丹親興(いたみ ちかおき)、和田惟政(わだ これまさ)との和睦を成立させた 6 。そしてこの三者を「摂津三守護」に任じ、摂津国の共同統治を命じた 6 。この体制は、信長が摂津支配を安定させるために導入したものであり、有力な国人たちに一定の権限を与える一方で、相互に牽制させ、特定の勢力が突出することを防ぐ狙いがあったと考えられる。池田勝正にとっては、三好氏という旧来の後ろ盾を失った後、新たに台頭した信長政権下で自らの地位を確保し、中央政権との結びつきを強める好機となった。

しかし、この摂津三守護体制は、必ずしも安定した統治をもたらしたわけではなかった。守護同士の勢力争いや、守護と他の有力国人、例えば後に台頭する荒木村重のような新興勢力との間の緊張関係は依然として存在した。勝正自身も、この体制の中で他の守護や家臣団との関係を巧みに調整する必要に迫られたが、それが十分に機能したとは言い難い状況が後に生じることになる。この体制自体が、後の池田家内の混乱や村重の台頭を間接的に助長した側面も否定できない。

第三節 信長政権下での活動

摂津三守護の一人となった池田勝正は、信長政権下でいくつかの軍事行動に参加している。永禄12年(1569年)1月、三好三人衆が京都の本圀寺に籠る足利義昭を急襲した際(本圀寺の変)、勝正は義昭救援のために出陣し、その任務を果たした 6 。これは、勝正が信長・義昭方として忠実に活動していたことを示す事例である。

しかし、同年に行われた桂川の合戦における勝正の動向については、異なる見解が存在する。この合戦は、本圀寺の変の後に三好三人衆が再度攻勢をかけた際に発生したものであるが、『細川両家記』などの史料によれば、池田勢はこの戦いの途中で退却したと記されている 10 。勝正は「利なし」と判断して池田城に引き返したとされ、その背景には、当時の畿内情勢が依然として流動的であり、三好三人衆が再び勢力を盛り返す可能性を考慮したのではないかとの推測もなされている 10 。

この桂川合戦での行動は、池田勝正の評価を左右する重要な分岐点であったと言える。もし彼が戦線から離脱したのであれば、それは織田信長や他の武将たちからの信頼を著しく損なう行為であり、彼の政治的立場を危うくするものであった。実際、後に荒木村重らがクーデターを起こす際、この「敵前逃亡」とも取れる行動を、勝正の「無能さ」や「不忠」の証拠として利用した可能性は十分に考えられる 10 。この一件は、勝正の戦略的判断能力、あるいは信長への忠誠度を測る試金石となり、ここでの評価が彼のその後の運命に大きな影響を与えた可能性がある。

第三章 池田家の内訌と荒木村重の台頭

織田信長政権下で摂津三守護の一人として活動した池田勝正であったが、その足元である池田家内部では、弟・知正との対立や、家臣である荒木村重の急速な台頭といった不安定要素を抱えていた。これらの内訌は、やがて勝正の失脚へと繋がる大きな要因となる。

第一節 池田勝正と弟・知正の対立

池田勝正と弟とされる池田知正との間には、深刻な対立が存在した。その根源には、第一章で述べた勝正の出自の問題が深く関わっていると考えられる。勝正が池田長正の猶子であり、知正が嫡男であったとする説 7 に立てば、知正が兄・勝正の家督相続に対して不満を抱き、これを妬んでいたとしても不思議ではない 8 。この「妬み」が両者の間に深い溝を生んだとされている 8 。

また、家中における扱いについても、勝正に比べて知正の待遇が悪かったことが不和の原因であるとの説もある 9 。このような状況下で、池田家臣団内部にも勝正派と知正派といった派閥が形成され、それぞれが独自の支持基盤を持っていた可能性が考えられる。史料には、池田家の重臣層である「池田四人衆」とは別に、荒木村重が中心となった「池田二十一人衆」という家臣団の存在も示唆されており 9 、こうした家臣団内部の力関係も、兄弟間の対立に影響を与えていたと推測される。この対立は単なる兄弟喧嘩ではなく、池田家臣団内部の権力構造の変化や、旧勢力と新興勢力の確執を反映していた可能性もある。

第二節 荒木村重の池田家中での勢力拡大

池田家内部の対立が深まる中で、家臣の一人であった荒木村重(あらき むらしげ)が急速にその頭角を現し始める。村重の父は池田勝正に属していたとされ、村重自身も勝正の郎党として仕えていた 10 。やがて村重は池田氏の娘を娶って一族衆となり 12 、池田家中で徐々に影響力を増していく。

村重の台頭を決定づけたのは、池田家内部の権力闘争への巧みな介入であった。彼は、勝正と対立していた知正派の有力家臣であった池田勘右衛門(いけだ かんえもん)とその一派を酒宴にかこつけて謀殺するという荒業をやってのけた 8 。この行動により、村重は勝正の反対派を家中で押さえ込むことに成功し、主君である勝正からの絶大な信頼を得た。これは村重の冷徹な策略家としての一面を示すと同時に、彼が勝正と知正の対立を利用し、一方に加担することで自身の発言力を高めていったことを物語っている。

さらに、永禄11年(1568年)の猪名寺の戦いでは、近隣勢力である茨木重朝(いばらき しげとも)・伊丹親興連合軍を打ち破るという軍功を挙げ、池田家中での発言力を不動のものとした 8 。この戦功は、村重の軍事的能力の高さを証明するものであった。

こうした中で、村重は「池田二十一人衆」と呼ばれる家臣グループの中心人物として活動していたようである 9 。永禄11年(1568年)に池田氏の家臣たちが連署した起請文には、荒木村重が「池田」の姓で署名しており、この時点で彼が池田一族として扱われていたことが注目される 13 。この池田二十一人衆が、村重の権力基盤となった可能性が高い。

第三節 織田信長の村重への注目

荒木村重の能力と急速な台頭は、池田家内部だけでなく、畿内の新たな支配者である織田信長の目にも留まることとなった。信長は、池田勝正の家臣であった村重を重用し始めたとされている 4 。村重は勝正の娘婿であったとも言われるが 4 、信長の信頼を得て、その勢力を急速に拡大させていった。

信長は、有能な人物であれば出自や従来の身分にとらわれずに登用する傾向があった。村重の軍事的能力や政治的才覚、そしてその野心を見抜き、摂津支配における新たな駒として期待した可能性が考えられる。信長による村重の登用は、既存の権力構造、すなわち池田勝正を中心とする摂津池田氏の支配体制を揺るがす大きな要因となった。主君である勝正を飛び越えて、その家臣である村重が信長と直接結びつくことは、池田家中の秩序を著しく乱し、村重のさらなる野心を刺激することになったであろう。

荒木村重の権力掌握プロセスは、単なる偶然や幸運によるものではなく、状況分析能力、人心掌握術、そして時には冷徹な決断力を伴った周到な計画の結果であったと言える。彼は池田家内部の対立を巧みに利用し、軍事的な功績を上げ、自らの派閥を形成・強化することで、池田家内での実質的な権力を確立していった。そして最終的には、外部の権力(織田信長や三好三人衆)との連携も視野に入れ、主君追放という下剋上を成就させるに至るのである。この過程は、戦国時代の下剋上を体現する典型例の一つと評価できる。

一方で、池田家の内訌は、勝正個人の資質の問題だけでなく、戦国時代の国人領主が抱える構造的な脆弱性、すなわち後継者問題の複雑さ、家臣団統制の難しさ、そして中央権力による介入の危険性などを露呈したものであった。これらの要因が複合的に絡み合い、池田氏が戦国大名として飛躍することを阻み、やがて勝正の失脚へと繋がっていくのである。

以下に、池田勝正を取り巻く主要な人物との関係を簡略に図示する。

池田勝正 関係人物相関図

Mermaidによる関係図

(注: 関係性は時期によって変化し、諸説あるものも含む)

第四章 クーデターと勝正の失脚

元亀元年(1570年)、池田勝正は家臣の荒木村重らによって池田城から追放されるという、いわゆるクーデターに見舞われる。これにより、摂津三守護の一人として活動してきた勝正の権勢は一転し、失脚の道を辿ることになる。

第一節 クーデターの勃発(元亀元年6月)

元亀元年(1570年)6月18日、池田城においてクーデターが発生し、城主であった池田勝正は追放された 9 。このクーデターを主導したのは、勝正の家臣であった荒木村重と、勝正の弟である池田知正であった 4 。

クーデターの直接的な引き金としてしばしば指摘されるのが、前章で触れた桂川合戦における勝正の行動である。この合戦で池田勢が戦線を離脱したことが「敵前逃亡」と見なされ、勝正の求心力低下を決定づけた可能性がある 10 。また、公式な理由としては、勝正の「無能さ」や器量不足により池田家の将来が案じられたため、といった点が挙げられたという 10 。ただし、これらの評価はクーデターを正当化するためのプロパガンダである可能性も考慮する必要がある。前述の通り、勝正を「文武に優れた」人物と評価する史料も存在するため 8 、その実像は単純ではない。

クーデターの背景には、池田家内部の長年の対立構造に加え、外部勢力の動きも絡んでいた。荒木村重や池田知正らは、当時織田信長と敵対していた三好三人衆(三好長逸ら)と通じていたとされ 6 、このクーデターは信長の背後を突く形で行われた。これは、勝正追放が単なる池田家内部の問題に留まらず、畿内全体の勢力争いと深く連動していたことを示している。

第二節 クーデター後の摂津池田氏

クーデターによって池田勝正が追放された後、弟の池田知正が新たな池田氏当主として擁立された 10 。しかし、名目上の当主は知正であったものの、実権はクーデターを主導した荒木村重が掌握していたと考えられる。「池田家を実質乗っ取った村重」 10 と表現されるように、村重は池田氏の家政を牛耳り、自らの勢力基盤を固めていった。

クーデター後、荒木村重と池田知正は三好三人衆と結び、反信長勢力として活動を活発化させる。その象徴的な出来事が、元亀2年(1571年)8月に発生した白井河原の戦いである。この戦いで、荒木村重や中川清秀(なかがわ きよひで)らが率いる池田勢は、織田信長方で摂津三守護の一人であった和田惟政の軍勢と激突し、惟政を討ち取るという大きな戦果を挙げた 7 。

ここで注目すべきは、この白井河原の戦いにおける池田勝正の立場である。多くの史料は、この戦いを荒木村重ら新体制下の池田勢(三好方)と和田惟政(信長方)の戦いとして描いている。しかし、一部の史料には、この戦いで「池田勝正は和田惟政に味方した」との記述が見られる 5 。この記述の信憑性についてはさらなる検討が必要であるが、もしこれが事実であれば、クーデターで追放された勝正は単に没落したのではなく、信長方の勢力である和田惟政と結びつき、荒木村重ら新体制に対して軍事的な抵抗を試みたことになる。これは、勝正の失脚後の動向を理解する上で非常に重要な視点を提供する。

第三節 織田信長の対応と池田家の没落

荒木村重らによるクーデターと、その後の三好三人衆との連携という動きに対し、織田信長は当初、これを必ずしも敵対行動として即座に断罪したわけではなかったようである。村重は勝正を追放し三好三人衆に通じた後、元亀4年(1573年)3月には近江逢坂で信長に謁見し、その赦免を得ている 10 。この背景には、信長が村重の軍事的能力や政治力を高く評価し、彼を摂津支配に利用しようとした戦略的な判断があったと考えられる。信長は、太刀に刺した饅頭を村重に差し出し、村重がそれを平然と食べたという逸話もこの時のこととされている 10 。

一方で、池田勝正のその後については、元亀2年(1571年)8月28日に摂津の国衆が信長に反旗を翻した際、勝正もこれに加担したが失敗し、信長によって正式に追放されたとの記録がある 4 。これが事実であれば、クーデター後も勝正は何らかの形で摂津に影響力を保持し、反信長勢力として再起を図ろうとしていたことになる。そして、この反乱の失敗によって、彼は摂津における最後の足掛かりを失ったと考えられる。白井河原の戦いで和田惟政に味方したという説 5 とも時期的に符合し、一連の抵抗活動であった可能性が示唆される。

最終的に、池田勝正の失脚と追放、そして荒木村重の台頭により、摂津池田氏はその本拠地における支配権を実質的に失った。荒木村重は池田城主となり、やがて伊丹城を本拠として摂津一国を支配するに至るが、これもまた後の信長への反逆に繋がっていく。摂津池田氏の没落は、戦国時代における国人領主の盛衰の激しさを示す一例と言えるだろう。

池田勝正の失脚は、単一の原因によるものではなく、彼自身の指導力や求心力に関する問題(桂川合戦での退却疑惑や「無能」との評価など、ただしこれらは勝者側の主張である可能性も考慮すべきである)、池田家内部の長年の対立構造、荒木村重という野心と実力を兼ね備えた家臣の存在とその周到な策略、三好三人衆という外部勢力の介入、そして織田信長による畿内支配体制の未成熟さといった、複数の要因が複雑に絡み合った結果であった。

第五章 失脚後の勝正と最期

池田城を追われ、摂津における支配権を失った池田勝正は、その後流浪の日々を送ることになる。彼の足跡は断片的ではあるが、反信長勢力との関わりを続けながら再起の機会を窺っていた可能性が示唆される。

第一節 流浪の日々

クーデターによって池田城を追われた後、池田勝正はまず、当時まだ織田信長と対立していた室町幕府第15代将軍・足利義昭や、その側近であった細川藤孝(幽斎)のもとに身を寄せたとされる 6 。これは、勝正が信長に敵対する勢力に活路を見出そうとしたことを意味する。足利義昭は信長によって擁立されたものの、やがて信長と対立し、元亀4年(1573年)には京都から追放される運命にあった。勝正が義昭らを頼った時期がいつ頃かは明確ではないが、義昭がまだ反信長の旗頭として機能していた頃であろう。

その後、勝正は摂津有馬(ありま)郡を本拠とする有馬氏のもとに寄食したと伝えられている 6 。有馬氏は当時、毛利氏や石山本願寺勢力と結びつき、反信長の立場を取ることがあったため、勝正が彼らを頼ったのは自然な成り行きであったと言える。

第二節 大坂本願寺との関連の可能性

失脚後の勝正の動向として注目されるのが、大坂本願寺との関わりである。天正2年(1574年)4月、大坂本願寺が反信長の兵を動かした際に、「池田カツマサ」という人物がこれに加担した旨の記述が『永禄以来年代記』に見られる 5 。この「池田カツマサ」が池田勝正本人を指すのであれば、彼は最後まで反信長勢力の一員として活動を続けていたことになる。

この記述の信憑性、および「池田カツマサ」が勝正本人であるかどうかの同定は慎重に行う必要があるが、もし事実であれば、彼の晩年の思想や行動を知る上で貴重な手がかりとなる。クーデターで全てを失った後も、武将としての意地や再起への執念を持ち続け、反信長包囲網の一翼を担おうとしていた可能性が浮かび上がる。

第三節 最期

池田勝正の正確な没年は不明な点が多いが、天正6年(1578年)頃に死去したとする説が有力である 5 。『池田氏家譜集成』所収の系図には、没年を天正6年と記すものがあるという 5 。しかし、その死没地や具体的な状況については詳らかではない。

池田勝正、そして彼を追放した池田知正の死後、かつて摂津国に勢力を誇った池田氏は、歴史の表舞台からその姿を消していくことになる 4 。「勝正・知正の死」によって、摂津の雄であった池田家は結果として時代の犠牲者たるべく最後を迎えたと総括されている 4 。外へ向けるべき力を内へ向けてしまったがために、摂津の雄池田家としてのプライドも財産も郎党の命さえも失ってしまったのである 4 。

この摂津池田氏の衰退は、戦国時代における国人領主が、中央集権化の波の中で生き残ることの困難さを示す事例と言える。内部抗争は自らの力を削ぎ、外部からの介入を招きやすくし、最終的にはより大きな権力構造の中に飲み込まれていく運命を辿った。池田勝正の失脚とそれに続く摂津池田氏の没落は、まさにその典型であった。

第六章 池田勝正の歴史的評価

池田勝正という武将に対する歴史的評価は、史料の断片性や記述の立場によって一様ではない。彼の能力や行動については、相反する評価が存在し、その実像を捉えることを難しくしている。

第一節 同時代および近世における評価

池田勝正に対する評価として顕著なのは、「文武に優れた」人物であったとするもの 8 と、クーデターの理由とされた「無能さ」 10 ゆえに追放されたという、正反対の評価が並存している点である。

「文武に優れた」という評価は、彼が先代の子ではなかったにもかかわらず池田家の跡継ぎに指名されたという経緯 8 や、織田信長から摂津三守護の一人に任じられたという事実 6 からも、ある程度裏付けられるかもしれない。家督相続時の重臣殺害 5 は、見方によっては冷徹な決断力と行動力を示すとも解釈できる。

一方、「無能さ」や器量不足といった否定的な評価は、主に彼を追放した荒木村重側の論理や、クーデターを正当化するための言説として流布された可能性が高い。桂川合戦での退却疑惑 10 などは、その格好の材料とされたであろう。

これらの相反する評価は、誰がどのような意図で記録を残したかによって大きく左右される。勝者である荒木村重や池田知正の立場からすれば、勝正を否定的に描くことで自らの行動を正当化する必要があった。逆に、勝正の能力を認める立場からは、彼の悲劇的な運命が強調されることになる。江戸時代の軍記物などが彼をどのように描いたかについては、現時点では詳細な情報が得られていないが、そうした創作物においても、彼の評価は分かれていた可能性が考えられる。

第二節 現代における研究と評価

現代における池田勝正の研究は、主に摂津池田氏の研究や、彼を追放した荒木村重の研究の中で触れられることが多い 1 。池田勝正その人を主題とした専門的な研究はまだ十分とは言えない状況であるが、戦国時代の摂津地域における国人領主の動向を理解する上で、彼の存在は無視できない。

勝正の生涯は、戦国時代における国人領主が直面した典型的な課題、すなわち出自の曖昧さ、家中の内紛、有力家臣の台頭と下剋上、そして中央権力との複雑な関係などを多く含んでいる。織田信長のような強大な中央権力が台頭する中で、旧来の地域勢力がいかにして生き残りを図り、そしてその多くが淘汰されていったかを示す一事例として、歴史研究の中で位置づけられる。

彼の失脚は、単に個人の資質の問題だけでなく、時代の大きな変化の波に飲み込まれた結果とも言える。その意味で、彼は下剋上の時代における悲劇的な人物の一人として捉えることもできるだろう。

史料の制約から、池田勝正の全体像を明確に描き出すことは依然として困難である。ゲームや城郭に関するウェブサイトでの評価 15 は、学術的な評価とは異なるものの、一般における彼の認知度の一端を示しているかもしれないが、その歴史的実像とは分けて考える必要がある。

池田勝正の評価は、彼の行動そのものの多面性に加え、記録者の立場や史料の性質によって大きく左右される。単純な「有能/無能」の二元論で評価することは困難であり、彼の置かれた状況や行動の背景を多角的に分析し、慎重な判断を下す必要がある。

おわりに

本報告書では、戦国時代の武将・池田勝正について、現存する史料を基にその出自、生涯、関連する出来事、そして歴史的評価を概観してきた。

池田勝正は、摂津国の有力国人領主として、織田信長の台頭という激動の時代を生きた。彼は一時期、信長政権下で摂津三守護の一人として重用されるなど、その勢力を維持・拡大するかに見えた。しかし、その出自にまつわる問題や弟・知正との対立といった池田家内部の不安定要素、そして家臣である荒木村重の急速な台頭と野心により、最終的にはクーデターによってその地位を追われることとなった。失脚後も反信長勢力に身を寄せ、再起を試みた可能性が示唆されるが、その願いは叶わず、歴史の表舞台から姿を消した。

池田勝正の生涯は、戦国時代における国人領主の動向を理解する上で多くの示唆を与えてくれる。中央の権力闘争の波が地方に及ぶ中で、国人領主たちは常に複雑な選択を迫られた。家臣団の統制、後継者問題、そして外部勢力との合従連衡など、彼らが直面した困難は数多い。勝正の事例は、こうした困難の中で、いかにして国人領主が生き残りを図り、そして多くが淘汰されていったかを示す典型例の一つと言えるだろう。

今後の研究においては、未解明な点、特に勝正の失脚後の詳細な動向や、白井河原の戦いにおける彼の正確な立場などについて、新たな史料の発見とより深い分析が期待される。それによって、池田勝正という一人の武将の生涯が、戦国時代史の中でより明確に位置づけられることになるであろう。

引用文献

- 戦国大名池田勝正を研究する唯一のサイト 勝正を追え!(わが街池田) - 池田屋 https://www.ikedaya.com/ikedatown/katsu.html

- 摂津国における三好氏の地域支配 : 国人との関係を事例に https://omu.repo.nii.ac.jp/record/2001284/files/2024000631.pdf

- 細川・三好体制研究序説 - 京都大学 https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/238154/1/shirin_056_5_623.pdf

- 摂津国内最大級の国人だった池田氏について) - 池田屋 https://www.ikedaya.com/ikedatown/fami.html

- 池田勝正 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%A0%E7%94%B0%E5%8B%9D%E6%AD%A3

- 池田勝正(いけだ・かつまさ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%B1%A0%E7%94%B0%E5%8B%9D%E6%AD%A3-1052462

- 「北摂多田の歴史」/ 白井河原の合戦と荒木村重 https://hokusetuhist.exblog.jp/33831288/

- 荒木村重の歴史 - 戦国武将一覧/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/46496/

- 野田福島の戦い - FC2WEB http://tenkafubu.fc2web.com/miyosi/htm/noda.htm

- 荒木村重 https://itami-bunbora.main.jp/jinbutu/jinbutu_photo/arakimurashige.pdf

- 「北摂多田の歴史」/ 摂州池田氏 https://hokusetuhist.exblog.jp/33765656/

- 荒村寺の名の由来、荒木村重について https://kosonji.com/shokai/arakimurashige

- 池田に十一人衆のものとされる摂津池田一族連署状(池田勝正追放後) https://www.ikedaya.com/ikedatown/family_pre/11.html

- 戦国大名池田勝正研究所 https://ike-katsu.blogspot.com/

- 【真 戦国炎舞】池田勝正N7の性能 - ゲームウィズ https://gamewith.jp/sengokuenbu/article/show/106253

- 池田城の見所と写真・600人城主の評価(大阪府池田市) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/441/