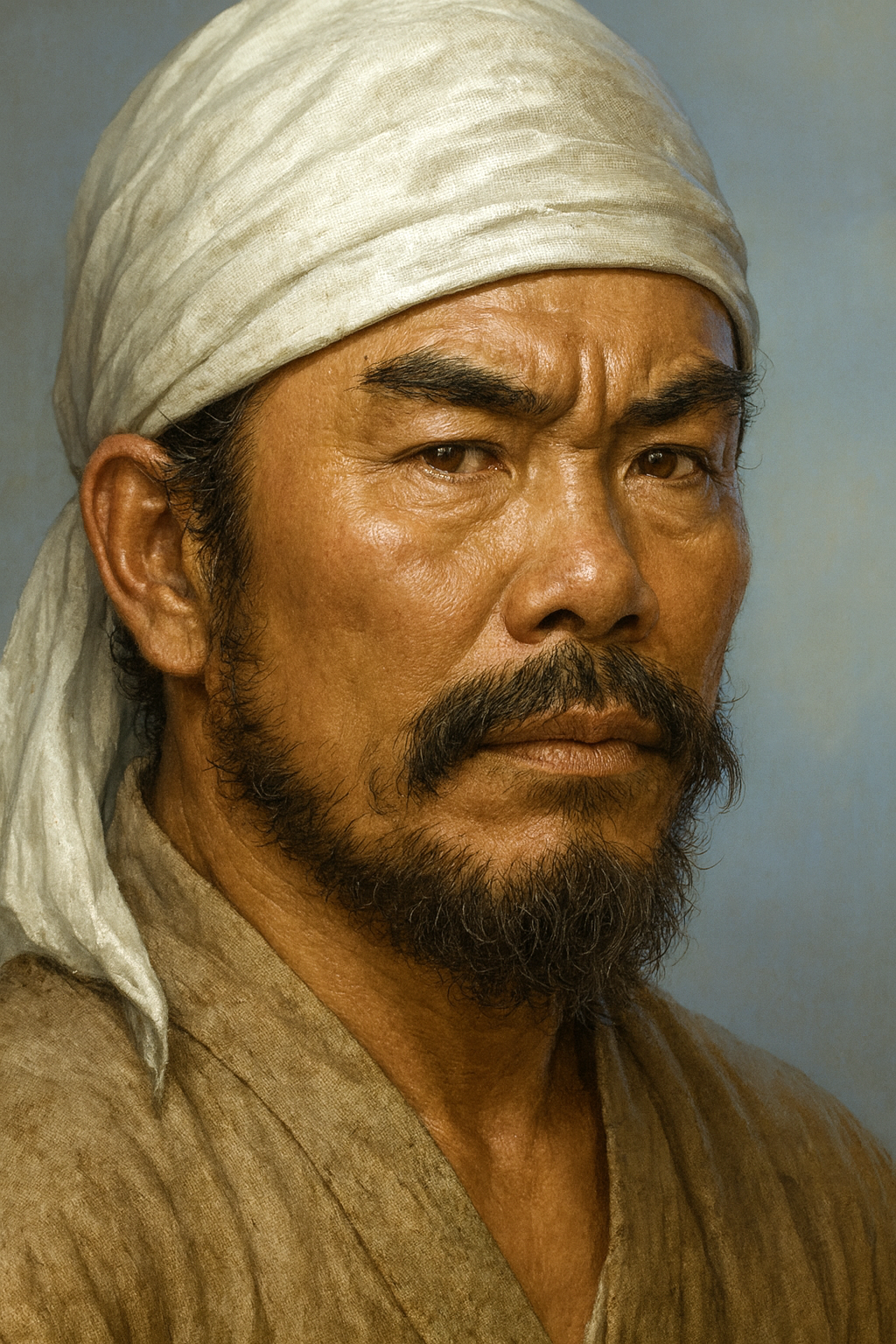

河野政通

河野政通は函館創設の祖とされ、宇須岸館を築いた。出自は伊予河野氏と加賀国の二説あり、安東氏に仕え蝦夷地へ渡海。コシャマインの戦いで宇須岸館は陥落したが、彼の築いた館が「箱館」の地名の由来となった。

河野政通―函館創設の祖、その実像と記憶の深層

序論:北の境界に生きた武将、河野政通

今日の北海道函館市の歴史を語る上で、その原点として必ずと言ってよいほど言及される人物、それが河野政通である。彼は室町時代後期、蝦夷地(えぞち、現在の北海道)に渡り、今日の函館の礎となる館を築き、その館が「箱館」という地名の由来になったと広く伝えられている 1 。しかし、その輝かしい「創設者」という知名度に反して、彼の生涯は多くの謎に包まれており、その実像は歴史の霧の中に深く閉ざされているのが実情である 3 。

本報告書は、この河野政通という人物について、松前藩の正史『新羅之記録(しんらのきろく)』をはじめとする断片的な伝承や記録を丹念に収集・比較し、史料批判を通じてその生涯の軌跡を再構築することを試みる。さらに、単なる人物史に留まらず、彼が生きた15世紀という時代の政治的、経済的、社会的文脈の中に彼を位置づける。中央(室町幕府)の権威が大きく揺らぎ、地方勢力が自らの実力で勢力を拡大していた動乱の時代、和人勢力が北へと拡大する「フロンティア」であった蝦夷地において、政通は経済的・軍事的活動の最前線に身を置いた。彼の活動は、直接的ではないにせよ、後の松前藩成立の遠因となり、また、和人と先住民族であるアイヌとの関係史における重要な一齣をなしている。

本報告書の分析視角は二つある。第一に、政通を「境界領域論(フロンティア・スタディーズ)」の観点から捉えることである。彼は、和人社会とアイヌ社会が接触し、時に激しく衝突する境界領域で生きた人物であり、その行動は、中世日本の「国家」の境界がどのように形成され、また押し広げられていったのかを考察する上で、格好の事例を提供する。第二に、「記憶の政治学」の視点からの分析である。政通の歴史像は、彼が生きた時代の記録だけでなく、後世の人々によって、特定の政治的・文化的意図をもって語られ、記憶され、時には「創られ」てきた側面が極めて強い。松前藩、江戸幕府、明治新政府、そして現代の函館市といった各時代の権力主体や共同体が、いかにして「河野政通」という歴史的記憶を構築し、利用してきたのかを解明する。

これらの分析を通じて、本報告書は「函館の創設者」という一面的な評価を超え、中世日本の境界領域で展開された歴史のダイナミズムを象徴する人物としての河野政通の多層的な像を提示することを目的とする。

巻頭資料

表1:河野政通 関連年表

|

西暦 |

和暦 |

河野政通・一族の動向 |

蝦夷地・道南の動向 |

中央・関連地域の動向 |

|

|

1445 |

文安2 |

(伝)宇須岸館を築き、函館八幡宮を創建 5 。 |

|

|

|

|

1454 |

享徳3 |

主君・安東政季、武田信広らと共に蝦夷地へ渡海。宇須岸(ウスケシ)に館を築く 3 。 |

|

津軽の安東政季、南部氏との抗争に敗れ蝦夷地へ逃れる 6 。 |

享徳の乱(~1482年)が勃発し、関東は戦乱状態に陥る。 |

|

1456 |

康正2 |

下国守護・安東家政の補佐役となる 4 。 |

安東政季、秋田へ南遷。道南に三守護(上国・松前・下国)を置く 8 。 |

|

|

|

1457 |

長禄元 |

コシャマインの戦いで宇須岸館が陥落。政通は戦死または捕虜になったとされる 4 。 |

|

コシャマインの戦い勃発。道南十二館のうち10館が陥落 10 。 |

|

|

1458 |

長禄2 |

(捕虜説の場合)武田信広に救出される 6 。 |

武田信広がコシャマイン父子を討ち取り、和人社会の英雄となる 11 。 |

|

|

|

1467 |

応仁元 |

|

|

応仁の乱(~1477年)が勃発し、全国的な戦乱の時代へ。 |

|

|

1491 |

延徳3 |

|

蠣崎光広、父・信広の跡を継ぐ。 |

|

|

|

1512 |

永正9 |

子・季通、ショヤ・コウジ兄弟の戦いで戦死。孫娘(伝妙院)は松前へ逃れる 6 。 |

|

ショヤ・コウジ兄弟の戦い勃発。宇須岸館、志苔館などが陥落 9 。 |

|

|

(不明) |

(不明) |

孫娘・伝妙院が蠣崎季広の正室となる 12 。 |

|

|

|

|

1548 |

天文17 |

(曾孫)松前慶広(蠣崎季広と伝妙院の子)が誕生する 13 。 |

|

|

|

|

1593 |

文禄2 |

|

蠣崎慶広(政通の曾孫)、豊臣秀吉から蝦夷島主として公認される 8 。 |

|

|

|

1643 |

寛永20 |

|

松前景広(政通の玄孫)、藩命により『新羅之記録』を編纂 14 。 |

|

|

|

1753 |

宝暦3 |

亀田奉行・酒井喜澄により、称名寺に供養碑が建立される 15 。 |

|

箱館、港町として経済的に発展。 |

|

第一章:河野政通の出自をめぐる謎―伊予か、加賀か

河野政通の人物像を理解しようとする時、我々はまず、彼の出自という根源的な謎に直面する。彼の経歴を伝える最も重要な史料である松前藩の正史『新羅之記録』や、江戸時代の地誌『蝦夷島奇観』などは、彼を西国の名門・伊予河野氏の後裔としながら、同時に加賀国の出身であると記している 3 。この一見して矛盾する二つの情報は、単なる記録の混乱ではなく、彼のアイデンティティと彼が生きた時代の社会状況を解き明かす鍵を秘めている。

1.1 伊予河野氏後裔説の検討

史料によれば、政通の出自は伊予国(現在の愛媛県)を本拠とした名門武家、越智氏の流れを汲む河野氏の後裔とされている 16 。さらに、その遠祖は河野通清である、という具体的な記述も存在する 3 。にわかには信じがたい、四国の名門と北の果ての武将との結びつきであるが、歴史を遡ると、両者を繋ぐ接点が見出せる。伊予河野氏の当主であった河野通信は、承久の乱(1221年)において後鳥羽上皇方について戦い、敗北した結果、鎌倉幕府によって奥州江刺郡(現在の岩手県北上市周辺)へと配流されたという史実が確認されている 18 。この出来事は、伊予河野氏の一族郎党が、本拠地を離れて東北地方に新たな根拠地を築いた可能性を示唆しており、その末裔が数世代を経て蝦夷地へと渡ったという政通の出自伝承に、一定の歴史的背景を与えている。

しかし、この説を鵜呑みにすることはできない。なぜなら、政通の出自を伝える最重要史料である『新羅之記録』は、客観的な歴史書ではなく、明確な政治的意図をもって編纂された書物だからである。この史書の編纂を命じたのは松前藩であり、執筆者は政通の玄孫(孫の孫)にあたる松前景広であった 12 。その最大の目的は、新興勢力であった松前氏の蝦夷地支配の正統性を確立することにあった 14 。『新羅之記録』が松前氏の始祖・武田信広の出自を、源氏の流れを汲む若狭武田氏という名門に繋げているのと同様に、藩祖・松前慶広の母方の祖先である河野政通の出自も、西国の由緒ある伊予河野氏に結びつけることで、松前家の権威を両面から補強しようという意図があったことは想像に難くない。これは、権力者が自らの支配を正当化するために、祖先の系譜を権威あるものへと「潤色」し、時には「創造」する、「創られた伝統(Invented Tradition)」の典型的な一例と見なすことができる。伊予河野氏後裔説は、史実をいくらか反映している可能性を完全に否定はできないものの、それ以上に、松前藩という政治権力によって、その支配を正当化するためのイデオロギー装置として選択され、強調された物語として解釈するのが最も妥当であろう。

1.2 加賀国出身説と「加賀守」という名乗り

一方で、史料は政通を「加賀国江沼郡(現在の石川県加賀市周辺)の出身」であるとも記している 3 。そして彼は「河野加賀右衛門尉越智政通」と称したという 3 。ここで注目すべきは「加賀守(かがのかみ)」という名乗りである。これは室町時代、守護大名などが称した官途名(官職に由来する通称)の一つであるが 23 、政通のような主家を離れた流浪の武士が、朝廷から正式に加賀守に叙任されたとは考えにくい。したがって、これは自称、あるいは主君である安東氏から許された私的な称号(百官名)であった可能性が極めて高い。

この「伊予」と「加賀」という二重の出自情報は、何を物語るのだろうか。「伊予」が血統的な権威、すなわち過去から受け継いだ「物語」を象徴するのに対し、「加賀」は彼のより具体的な活動の履歴、すなわち「現実」を反映している可能性がある。例えば、伊予から流浪した一族が、北陸の加賀国に一時期拠点を置いていた、あるいは政通自身が加賀で活動し、何らかの功績によって「加賀守」を名乗ることを許された、といった経緯が考えられる 24 。この出自の二重性は、特定の領地に根を持たず、自らの実力と主君への奉公によって各地を渡り歩き、その過程で自らの経歴を構築していく、戦国時代の典型的な「流浪の武士」の実像を映し出していると言えるだろう。彼のアイデンティティは、①伊予河野氏という権威ある血統の「物語」と、②加賀での活動や「加賀守」という称号に象徴される個人の「経歴」という、二つの層から成り立っていたのである。

1.3 諱「政通」に隠された主従関係

政通の人物像を探る上で、彼自身の名前も重要な手がかりとなる。彼の諱(いみな、実名)は「政通(まさみち)」であるが、この「政」の一字は、彼が仕えた津軽の豪族・安東政季(あんどう まさすえ)から与えられたものである可能性が研究者によって指摘されている 26 。主君の名前の一字を家臣に与える慣習は「一字拝領(偏諱)」と呼ばれ、これは両者の間に明確な主従関係があったことを示す証左となる。

さらに、伊予河野氏の通字(代々名前に用いられる漢字)である「通」が、諱の下の字(二文字目)に置かれている点も示唆に富む 17 。伊予河野氏の歴代当主を見ると、河野教通や河野晴通のように、足利将軍家などの上位者から偏諱を受ける場合に、「通」の字が下に置かれる例が見られる 26 。政通の場合もこれに該当すると考えられ、彼の名前の構造自体が、彼が独立した領主ではなく、安東政季という上位の権力者に従属する一武将であったことを雄弁に物語っている。この明確な主従関係こそが、次章で詳述する、彼が蝦夷地へと渡る直接的な動機となったのである。

第二章:蝦夷地渡海―フロンティアへの挑戦

享徳三年(1454年)、河野政通は歴史の大きな転換点に立っていた。彼は主君・安東政季、そして後に松前藩の始祖となる武田信広らと共に、津軽の地から海を渡り、蝦夷地へと向かった 3 。この渡海は、単なる個人的な移住や亡命ではなかった。それは、15世紀半ばの北日本全域を巻き込む政治的・経済的変動の渦中で起きた、必然的な帰結であった。本章では、政通が未知なるフロンティアへと挑戦した背景を、多角的に解き明かす。

2.1 北奥の動乱と安東氏の敗走

政通の渡海の直接的な引き金となったのは、彼が仕えた安東氏の敗北であった。当時、本州北端の津軽地方では、二大勢力が覇権を争っていた。一つは、日本海交易を掌握し、蝦夷地の交易利権を独占することで「蝦夷管領」とまで称された安東氏。もう一つは、内陸部から勢力を南下させてきた南部氏である 28 。安東氏は、津軽半島の十三湊(とさみなと)を本拠地とし、強力な水軍(海運勢力)を擁して日本海沿岸の物流を支配していた 29 。

しかし、享徳三年(1454年)、この力関係は大きく崩れる。安東政季は南部氏との戦いに敗れ、長年の一大拠点であった十三湊を追われることになったのである 6 。政通は、この敗走する主君に従い、安東氏が依然として強い影響力を持っていた海峡の向こう側、蝦夷地へと活路を求めた。この時、若狭武田氏の出身とされ、安東氏の客分となっていた武田信広も行動を共にしていた 6 。彼らの蝦夷地への渡海は、北奥の政治地図が塗り替えられる中で起きた、一大勢力の戦略的撤退であった。

2.2 蝦夷地をめぐる経済的魅力

安東氏が敗走先に蝦夷地を選んだのは、単に南部氏の追撃から逃れるためだけではなかった。そこには、極めて大きな経済的動機が存在した。中世の蝦夷地は、和人社会にとって、まさに「宝の島」であった。昆布、干し鮭、ニシンといった海産物、そしてオットセイ、アザラシ、熊などの毛皮やその製品は、本州の市場で非常に高い価値で取引された 32 。これらの産品は、北前船などの交易ルートを通じて京都や大坂へ、さらには琉球や中国大陸にまで輸出される重要な商品であった 35 。

一方で、和人からは、蝦夷地では生産されない米や酒、そして鉄製品(刀剣、鍋、鎌、斧など)、漆器、木綿の布などがアイヌ社会にもたらされた 33 。この双方にとって利益のある交易を支配することが、莫大な富の源泉となっていた。安東氏はまさに、この北方交易の支配者として君臨していたのである 32 。

この文脈で河野政通の役割を捉え直すと、彼の蝦夷地における活動の性格がより鮮明になる。彼の渡海は、政治的亡命者として逃げ延びたという側面以上に、安東氏の経済的生命線である交易ネットワークを維持・防衛するための戦略的派遣であったと考えられる。本拠地を失った安東氏にとって、蝦夷地からもたらされる富は、勢力を再興するための最後の頼みの綱であった。そのためには、蝦夷地における交易の拠点(館)を確保し、アイヌとの交易を円滑に進め、産物を確実に徴収する能力と忠誠心を兼ね備えた代理人が不可欠であった。政通に与えられた任務は、まさにこの「交易管理者」あるいは「武装した商館長」としての役割であったと推測される。彼が築いた宇須岸館は、単なる城砦ではなく、港を管理し、商品を貯蔵し、交易の安全を保障するための、軍事・経済複合施設だったのである。ユーザーが当初抱いていた「箱館水軍の武将」というイメージは、安東氏の海運・交易活動の一翼を担った彼の役割を、的確に捉えたものと言えよう。

2.3 中世国家の境界認識と「蝦夷地」

政通が生きた15世紀、室町幕府を中心とする中央政権にとって、蝦夷地はどのような存在だったのだろうか。当時の文献では、北海道は「夷島(えぞがしま)」などと呼ばれ、日本の統治が及ばない「異域」、すなわち「外国」として認識されていた 36 。安東氏が称した「蝦夷管領」という称号も、幕府が正式に任命した官職ではなく、自称あるいは地域的な呼称に過ぎなかった可能性が高い 22 。国家の公的な境界線は、津軽海峡にあったのである 42 。

しかし、河野政通のような和人武士たちが蝦夷地に渡り、永続的な拠点である「館」を築き、定住を始めたことは、この境界線に大きな変化をもたらした。彼らは中央政権の明確な命令によって動いたわけではない。個々の政治的・経済的な動機に基づいた彼らの活動が、結果として、和人の政治的・文化的影響圏(後に「和人地」と呼ばれる領域)を、事実上、北へと押し広げていくプロセスそのものであった。彼らは、意図せずして「日本」という国家のフロンティアを北上させ、和人社会とアイヌ社会の間に新たな境界線を引く歴史的プロセスの一翼を担うエージェントとなったのである。政通個人のミクロな生涯は、このように、国家形成史というマクロな歴史の変動と密接に連動していた。彼の蝦夷地への一歩は、個人的な挑戦であると同時に、日本の歴史における新たな時代の幕開けを告げるものでもあったのだ。

第三章:宇須岸館の築城と「箱館」の誕生

蝦夷地へと渡った河野政通が歴史にその名を刻む最大の功績は、今日の函館市の原点となる「宇須岸館(うすけしだて)」を築いたことである。この館の建設は、単に一個人の拠点を設けたというに留まらず、後の「箱館」という地名の誕生に直結し、地域の歴史的アイデンティティの核となる物語を生み出した 1 。本章では、この宇須岸館の築城と、それにまつわる地名由来の伝承を、考古学的知見や異説との比較を通じて多角的に検討する。

3.1 宇須岸館の立地と構造

政通が館を築いた場所は、当時、アイヌ語で「ウスケシ」、すなわち「湾の端」を意味する地であった 1 。ここは現在の函館市元町公園および旧市立函館病院跡地にあたる一帯で、函館湾の天然の良港を一望できる、戦略的に極めて重要な高台であった 9 。眼下に広がる港の管理と、海からの攻撃に対する防御の両面において、この立地は最適であったと言える。

文献史料や伝承によれば、宇須岸館は四方に土塁と空堀を巡らせた、典型的な方形の館であったとされる 10 。その規模については諸説あり、東西約92メートル、南北約115メートルとする記録 27 や、東西35間(約64メートル)、南北28間(約51メートル)とする記録 3 が残されている。しかし、残念ながら、現在の元町公園周辺では、宇須岸館の存在を直接示す明確な遺構は確認されていない 9 。これは、江戸時代後期に箱館奉行所が、近代以降には病院や官公庁が同じ場所に建設されたことで、中世の遺構がことごとく破壊され、地形が大きく改変されてしまったためと考えられる 6 。

とはいえ、その姿を完全に想像できないわけではない。同時代に築かれた「道南十二館」の一つで、同じく函館市内に現存する国指定史跡「志苔館(しのりたて)」の発掘調査では、大規模な土塁や空堀、郭内の掘立柱建物跡、井戸などが確認されている 8 。また、中国産の青磁や白磁、日本の珠洲焼や越前焼といった多量の陶磁器が出土しており 8 、活発な交易活動が行われていたことを物語っている。宇須岸館もまた、これと同様の構造と機能を持つ、交易と防御を兼ね備えた拠点であったと推定するのが自然であろう。

3.2 「箱館」地名由来の多角的検討

宇須岸館の築城が、なぜ「箱館」という地名に繋がったのか。これには複数の説が存在するが、一つの説が圧倒的な知名度を誇っている。

通説:「箱形の館」説

最も広く知られ、函館市の公式見解ともなっているのが、政通が築いた館の形状に由来するという説である 1。すなわち、土塁に囲まれた方形の館が、対岸の七重浜あたりから眺めると、まるで大きな「箱」のように見えたことから、人々がこの地を「箱館」と呼ぶようになった、という物語である 2。この説は、江戸後期の探検家・松浦武四郎が著した『渡島日誌』にも記されており、古くから地域に根付いていた伝承であることがわかる 46。

異説の存在

しかし、これ以外にもいくつかの異説が存在する。一つは、アイヌ語の「ハク・チャシ(浅い砦、あるいは小さな砦の意)」という言葉が転訛して「ハコダテ」になったという説 47。また、館を築く際に土の中から箱(筐筥)が掘り出されたことに由来するという説もある 47。

定説化の背景

複数の説がある中で、なぜ「箱形の館」説がこれほどまでに広く受け入れられ、定説としての地位を確立したのだろうか。その背景には、単なる歴史的な確からしさの問題だけではなく、物語が持つ力と、地域アイデンティティ形成の力学が働いていると考えられる。

「箱形の館」説は、物語として非常に明快で、記憶に残りやすい。①創設者(河野政通)が、②具体的な行為(館を築く)によって、③結果(地名が誕生する)をもたらす、という英雄譚の基本構造を備えている。これは、市民が自らの街の起源を語る上で、親しみやすく、誇りを持てる物語である。一方、アイヌ語由来説は、言語学的・歴史学的な考証を必要とし、一般の人々にとっては物語性に乏しく、情緒的な共感を呼びにくい。

つまり、「箱形の館」説が定説化したのは、それが歴史的に最も正しかったからという以上に、地域共同体が自らのアイデンティティを形成する上で、より魅力的で象徴的な「創設神話」を必要としたためである。この物語は、和人による蝦夷地開拓の歴史を肯定的に描き出し、函館のアイデンティティを「和人の街」として確立する上で、長年にわたり極めて重要な役割を果たしてきた。ここにもまた、歴史の事実そのものよりも、人々が「どのように記憶し、語り継いできたか」が重要となる、「記憶の政治学」的な側面が見て取れるのである。

3.3 道南十二館体制における宇須岸館

河野政通の宇須岸館は、孤立した存在ではなかった。15世紀の渡島半島南部には、安東氏の支配下にある和人領主たちの館が12ヶ所存在し、これらは「道南十二館」と総称されていた 8 。これらの館は、函館から松前、上ノ国へと至る海岸線に沿って点在し、交易と軍事の拠点ネットワークを形成していた。宇須岸館は、このネットワークの東端に位置する重要な館の一つであった。

さらに政通は、単なる一館主ではなく、安東政季が蝦夷地を去る際に任命した三守護の一人、下国(しものくに)守護・安東家政の補佐役とされたと伝えられている 4 。これは、彼が安東氏の蝦夷地支配体制において、他の館主たちをまとめる重要な役割を担っていたことを示しており、彼の地位の高さがうかがえる。

表2:道南十二館一覧

|

館名 |

コシャマインの戦い当時の館主 |

現在地 |

状況 |

|

宇須岸館(箱館) |

河野政通 |

函館市元町 |

陥落。元町公園等。遺構なし。 |

|

志苔館 |

小林良景 |

函館市志海苔町 |

陥落。国指定史跡。 |

|

茂別館 |

下国家政(下国守護) |

北斗市矢不来 |

持ちこたえる。国指定史跡。 |

|

中野館 |

佐藤季則 |

木古内町中野 |

陥落。詳細位置不詳。 |

|

脇本館 |

南條季継 |

知内町涌元 |

陥落。詳細位置不詳。 |

|

穏内館 |

蒋土季直 |

福島町館崎 |

陥落。青函トンネル工事で消滅。 |

|

覃部館 |

今井季友 |

松前町東山 |

陥落。詳細位置不詳。 |

|

大館 |

下国定季(松前守護) |

松前町福山 |

陥落。国指定史跡(松前氏城跡)。 |

|

禰保田館 |

近藤季常 |

松前町館浜 |

陥落。詳細位置不詳。 |

|

原口館 |

岡辺季澄 |

松前町原口 |

陥落。比定地は古代遺跡か。 |

|

比石館 |

厚谷重政 |

上ノ国町石崎 |

陥落。館神社。 |

|

花沢館 |

蠣崎季繁(上国守護) |

上ノ国町上ノ国 |

持ちこたえる。国指定史跡。 |

出典: 8 に基づき作成。

この一覧が示すように、道南十二館は和人勢力の北方進出の最前線であった。しかし、その進出は平穏なものではなく、次章で見るように、先住民族アイヌとの激しい相克を伴うものであった。

第四章:和人とアイヌの相克―戦乱の生涯

河野政通が生きた15世紀の蝦夷地は、決して平穏な土地ではなかった。北方交易がもたらす富を求めて和人の進出が活発化するにつれ、古くからこの地で独自の文化と社会を築いてきた先住民族アイヌとの間に、深刻な緊張と対立が生まれていった。政通の生涯は、この和人とアイヌの相克の歴史と分かちがたく結びついており、彼が築いた宇須岸館は、その生涯において二度までも、大規模な戦乱の舞台となったのである。

4.1 コシャマインの戦い(1457年)

政通が宇須岸館を築いてからわずか3年後の長禄元年(1457年)、蝦夷地の歴史を揺るがす大事件が勃発する。コシャマインの戦いである。この戦いの背景には、和人商人による不平等な交易や、アイヌの生活圏である漁場や狩場の独占、そして文化的な摩擦の積み重ねがあった 11 。直接の引き金は、志濃里(しのり)の鍛冶屋で和人がアイヌの青年を刺殺した事件であったと伝えられる。これを機に、それまで鬱積していたアイヌの不満が爆発し、渡島半島東部の首長コシャマインを中心にアイヌが一斉に蜂起したのである 11 。

その勢いは凄まじく、和人の拠点であった道南十二館は次々と攻略された。河野政通が守る宇須岸館も例外ではなく、この戦いで陥落の憂き目に遭う 4 。最終的に、十二館のうち陥落を免れたのは、茂別館と花沢館のわずか二館のみであった 8 。

この戦いにおける政通自身の消息については、記録が錯綜しており、判然としない。ある伝承では、館と共に討ち死にしたとされ 9 、また別の伝承では、アイヌの捕虜となったとも言われている 4 。捕虜となった説の中には、後に武田信広によって救出された、という後日談を伝えるものもある 6 。政通の生没年が不明である 3 のは、この戦乱期における記録の混乱が一因となっている。

このコシャマインの戦いは、和人社会に壊滅的な打撃を与えたが、同時に新たな権力者を生み出す契機ともなった。客将であった武田信広が、劣勢の和人勢力をまとめ上げ、巧みな戦術でコシャマイン父子を討ち取ったのである 11 。この功績により、信広は和人社会の英雄として一躍その名を高め、安東氏の権威が相対的に低下する一方で、後の蠣崎氏、そして松前藩へと繋がる新たな権力の中核が形成されていく、大きな歴史の転換点となった 11 。

4.2 ショヤ・コウジ兄弟の戦い(1512年)

コシャマインの戦いから半世紀以上が経過した永正九年(1512年)、蝦夷地は再び戦火に包まれる。ショヤ・コウジ兄弟の戦いである。再び蜂起したアイヌの軍勢が、和人の館を襲撃した 9 。この時、宇須岸館もまた攻撃の対象となり、当時の館主であった河野政通の子・河野季通(こうの すえみち)が奮戦の末に戦死したと記録されている 4 。

この戦いについては、政通自身がまだ生存していたとする興味深い伝承も残されている。それによれば、老齢の政通はもはや戦いの指揮を執れる状態ではなく、息子の季通が父・政通と、自らの幼い娘(政通の孫にあたる)を館から落ち延びさせた後、一人館に残り、自害して果てたという 6 。この伝承が事実であれば、政通は少なくとも1512年までは生きていたことになるが、いずれにせよ、その後の消息を伝える記録はなく、彼の最期は歴史の闇に消えている。

これら二つの大きな戦いは、蝦夷地の権力構造に決定的な変化をもたらした。コシャマインの戦いは、旧来の支配者であった安東氏の権威を失墜させ、武田信広という新たな軍事的実力者を生み出した。そして、ショヤ・コウジ兄弟の戦いは、河野氏(宇須岸館)や小林氏(志苔館)といった、安東氏体制下で力を持っていた旧来の館主勢力を一掃する結果となった 9 。これにより、蝦夷地の和人社会は権力の空白が生じ、その空白を埋める形で、コシャマインの戦いを生き延び、実力を蓄えていた蠣崎氏(武田信広の子孫)が、道南の和人社会を完全に掌握する道が拓かれたのである。

河野政通・季通父子の悲劇は、単にアイヌとの戦闘における敗北という側面だけでは捉えきれない。それは、蝦夷地の和人社会内部で進行していた、より大きな権力交代劇、すなわち「安東氏を頂点とする諸館主連合体制」から「蠣崎氏による単独支配体制」へと移行する、時代の地殻変動を象徴する出来事であった。彼らの死は、一つの時代の終わりと、新たな時代の始まりを告げるものであったのだ。

第五章:血脈の継承―河野氏と松前氏の結合

永正九年(1512年)の宇須岸館の陥落と館主・河野季通の戦死は、函館における河野一族の支配の終焉を意味した。しかし、その血脈はここで途絶えることなく、むしろ意外な形で生き残り、後の北海道を支配する松前藩の中枢へと繋がっていくことになる。本章では、戦火を逃れた政通の幼い孫娘をめぐる物語と、その婚姻が持つ政治的・血縁的な意義を考察する。

5.1 孫娘・伝妙院の松前逃避

『新羅之記録』などの伝承によれば、1512年に宇須岸館がアイヌの軍勢に攻め落とされた際、館主・河野季通のわずか3歳の娘は、忠実な乳母に背負われて燃え盛る館を脱出したとされている 4 。この娘は後に仏門に入り、伝妙院(でんみょういん)、あるいは俗名を蔦姫(つたひめ)と称したと伝えられる。

乳母と幼い姫が目指したのは「松前」であった。当時の「松前」とは、特定の地名というよりは、ショヤ・コウジ兄弟の戦いを鎮圧し、道南和人社会の新たな実力者として台頭していた蠣崎氏が本拠地としていた大館(おおだて、後の松前城)周辺を指す。拠点を失い、没落した旧館主の一族にとって、蠣崎氏の庇護を求めることは、生き残るための唯一の道であった。

5.2 蠣崎季広との婚姻

松前で無事に成長した伝妙院は、やがて蠣崎氏の3代目当主である蠣崎季広(かきざき すえひろ)の正室として迎え入れられた 4 。季広は、コシャマインの戦いで英雄となった武田信広の曾孫にあたる人物である。この婚姻は、単なる男女の結びつきではなく、当時の政治情勢を色濃く反映した、典型的な政略結婚であったと考えられる。

新興勢力である蠣崎氏にとって、道南における支配を盤石なものにするためには、武力による制圧だけでなく、旧来の勢力を巧みに取り込み、自らの支配体制に組み込んでいく必要があった。河野氏は、かつて安東氏体制下で下国守護の補佐役を務めるほどの有力な館主であり、その家名と血統には、たとえ拠点を失った後でも一定の権威と価値が残っていた。蠣崎氏がその河野氏の血を引く姫を正室として迎えることは、旧体制の正当な後継者は自分たちであることを内外に示す、極めて有効な象徴的行為であった。これにより、蠣崎氏は河野氏が持っていたであろう権威や旧来の人的ネットワークを円滑に吸収することができた。一方で、河野氏の血筋は、新たな支配者の庇護のもとでその存続が保証されるという、双方にとって利益のある結びつきだったのである。この婚姻は、蠣崎氏による道南統一事業における、極めて計算された政治的・社会的統合プロセスの一環であり、伝妙院は、そのための重要な役割を担った存在であった。

5.3 松前藩初代藩主・松前慶広の誕生

伝妙院は、夫である蠣崎季広との間に、数人の子をもうけた。その中の一人が、後に豊臣秀吉や徳川家康に仕え、蠣崎から松前へと姓を改め、初代松前藩主となる松前慶広(まつまえ よしひろ)である 6 。これにより、函館の創設者・河野政通の血は、北海道唯一の大名家である松前藩主家へと、その正統な血筋として直接受け継がれることになったのである。

この河野家との血縁は、松前家自身によっても極めて重要視されていた。その証拠に、後に初代藩主・慶広の六男である松前景広は、母方の祖父・河野季通の名跡を継ぎ、一時期「河野」の姓を名乗っている 12 。そして、この松前景広こそが、松前藩の公式な歴史書である『新羅之記録』を編纂した人物なのである 14 。自らの出自の正当性を示す上でも、母方の祖先である河野政通・季通父子の蝦夷地における活躍と悲劇的な最期を、歴史書の中に明確に位置づけることは、彼にとって必然的なことであった。河野氏の物語は、こうして松前藩の公式の歴史へと昇華されていったのである。

第六章:記憶の政治学―史実と伝説のなかの河野政通

河野政通という歴史上の人物像は、彼が生きた時代の一次史料のみによって形成されているわけではない。むしろ、その像の大部分は、後世の人々によって、それぞれの時代の政治的・文化的な要請に応じて語られ、記憶され、時には意図的に構築されてきた側面が強い。本章では、政通に関する主要な史料や顕彰碑を批判的に読み解き、彼の「実像」と、時代ごとに要請されてきた「虚像」とが織りなす、重層的な記憶の構造を明らかにする。

6.1 『新羅之記録』における政通像の分析

河野政通の事績を伝える上で最も重要な史料は、前章でも触れた松前藩の正史『新羅之記録』である。しかし、この史料を扱う際には、その性格を十分に理解しておく必要がある。『新羅之記録』は、松前藩の蝦夷地支配の正統性を主張するために、藩祖・武田信広の血筋を源氏の名門・若狭武田氏に繋げるなど、多くの潤色が加えられた「物語られた歴史」である 14 。特に、藩祖・武田信広は、コシャマインの戦いにおいて超人的な活躍を見せる英雄として描かれている 14 。

この史書の編纂者である松前景広は、河野政通の玄孫にあたる人物である 12 。彼にとって、自らの母方の祖先である河野政通・季通父子の活躍と悲劇を記録することは、松前家の歴史を語る上で、そして自らの出自の正当性を示す上でも、極めて重要な意味を持っていた。

この文脈で『新羅之記録』の物語構造を分析すると、河野氏が果たした役割が浮かび上がってくる。物語の中で、河野氏は蝦夷地開拓の「理想的な先駆者」として登場する。彼らは果敢にフロンティアに挑戦するが、志半ばでアイヌとの戦いに敗れ、悲劇的な最期を遂げる。そして、その危機的状況を救い、事業を完成させる英雄として武田信広(蠣崎氏)が登場し、さらに婚姻を通じて河野氏の血統と正統性をも受け継ぐ。この物語構造は、読者に対して、松前氏の支配が単なる武力による奪取ではなく、「先駆者の遺志と血統を受け継いだ、歴史的に必然かつ正当な後継者」であることを強く印象づける効果を持つ。言い換えれば、河野氏の悲劇は、松前氏の英雄性を際立たせ、その支配に歴史的な深みを与えるための、巧みな「前日譚」として機能しているのである。我々が今日知る河野政通の物語の骨格は、松前藩という権力によるプロパガンダ装置を通して形成されたものである、という視点を忘れてはならない。

6.2 称名寺供養碑建立の政治的・文化的意図(1753年)

政通の死から240年以上が経過した江戸時代中期の宝暦三年(1753年)、箱館(函館)の浄土宗寺院・称名寺の境内に、河野政通の供養碑が建立された 4 。建立したのは、当時の松前藩の役人であり、箱館周辺の行政を担っていた亀田奉行・酒井伊左衛門喜澄であった 3 。

この供養碑建立の背景には、何があったのだろうか。18世紀半ばの箱館は、ニシン漁や北方交易の拠点として著しい経済発展を遂げ、人口も増加し、松前藩の城下町である松前を凌ぐほどの活気を見せ始めていた。松前藩にとって、経済的に自立しつつあるこの港町に対する統制を、文化的な側面からも強化する必要があったと考えられる。

ここに、供養碑建立の政治的な意図が透けて見える。すなわち、この顕彰事業は、松前藩による箱館の「歴史的囲い込み」政策の一環であった可能性が指摘できる。箱館の住民に対して、彼らの街の「創設者」が、松前藩主家の直接の祖先と深く結びつく人物(河野政通)であることを、供養碑という目に見える形で示す。これにより、箱館の歴史的アイデンティティを松前藩の公式な歴史の中に位置づけ、その求心力を維持しようとしたのである。これは、地域の記憶を支配者が「編集」し、自らの統治に都合の良い歴史観を植え付けようとする「記憶の政治学」の実践例と言えるだろう 54 。亀田奉行・酒井個人の篤い思いがあったにせよ、その行為は結果として、松前藩の文化的な統治政策に奉仕するものであった。

6.3 近代以降の「函館創設者」像の形成

時代は下り、明治維新を迎えると、河野政通の記憶は再び新たな文脈で呼び覚まされる。箱館戦争を経て蝦夷地を直轄した明治政府の開拓使にとって、北海道の歴史は和人による未開地の「開拓」の歴史であり、その文脈において、河野政通はその象徴的な始祖として位置づけられた 57 。旧来の「箱館」から「函館」へと表記が改められたこと 60 も、封建的な過去との決別と、中央政府による新たな支配の始まりを象徴する出来事であった。

そして現代の函館市においても、河野政通は「函館の地名の由来となった館を築いた人物」として、市の歴史の起点に明確に位置づけられている 1 。市の公式サイトや各種観光案内は、この「創設者神話」を繰り返し語り継ぎ、市民の郷土愛を育み、国際観光都市としての歴史的な魅力を高めるための、分かりやすく強力なナラティブとして活用している。五稜郭タワーのような主要な観光施設では、箱館戦争を中心とした幕末史に焦点が当てられるため、中世の政通への言及は比較的薄いが 62 、函館の通史を語る際には、依然として不可欠な存在とされているのである。

表3:主要史料における河野政通関連記述の比較

|

項目 |

『新羅之記録』(1643年編纂) |

『蝦夷島奇観』(1799年頃) |

『渡島日誌』(松浦武四郎、1846年) |

函館八幡宮社伝 |

|

出自 |

伊予河野氏後裔、加賀国江沼郡出身 4 。 |

伊予河野氏後裔、加賀国江沼郡出身 16 。 |

河野加賀守 46 。 |

河野加賀守政通 5 。 |

|

渡海年 |

享徳3年(1454年) 4 。 |

享徳3年(1454年) 16 。 |

(言及なし) |

(言及なし) |

|

築城年 |

(明確な言及なし) |

(明確な言及なし) |

享禄年間(1528-32年) 46 。 |

文安2年(1445年) 5 。 |

|

地名由来 |

箱に似た館のため「箱館」 4 。 |

(言及なし) |

箱に似た館のため「箱館」 46 。 |

(言及なし) |

|

コシャマインの戦い(1457) |

宇須岸館陥落。政通は捕虜となる 4 。 |

(言及なし) |

(言及なし) |

(言及なし) |

|

ショヤ・コウジの戦い(1512) |

子・季通が戦死。政通と孫娘は逃れる 9 。 |

(言及なし) |

(言及なし) |

(言及なし) |

出典: 各史料の記述 4 に基づき作成。

この表が示すように、政通の出自や二度の戦いにおける動向といった物語の核心部分は、最も古い『新羅之記録』に依拠している一方で、築城年などについては史料によって大きなばらつきが見られる。これは、政通の物語が、核となる伝承に後から様々な情報が付加され、あるいは変容しながら語り継がれてきたことを示唆している。

結論:河野政通の再評価

本報告書を通じて行ってきた多角的な分析の結果、河野政通という人物は、単に「函館の創設者」という言葉だけでは到底捉えきれない、複雑で重層的な歴史的存在であることが明らかになった。彼の歴史的役割を矮小化することなく再評価するためには、少なくとも三つの視点が必要である。

第一に、彼は中世から近世への移行期、そして和人社会とアイヌ社会が激しく接触・衝突した「境界領域(フロンティア)」のダイナミズムそのものを体現する人物であった。彼の生涯には、①主家を離れ実力で身を立てる流動的な武士のアイデンティティ、②北方交易という強烈な経済的欲求、③異文化との軍事的・文化的衝突の過酷さ、④そしてフロンティアの覇権をめぐる新興勢力による権力闘争と旧勢力の統合といった、中世末期の境界領域におけるあらゆる要素が凝縮されている。彼の人生を追うことは、15世紀の北日本の社会変動を理解するための貴重な窓となる。

第二に、我々が今日知る河野政通の人物像は、彼の実像そのものというよりは、後世の権力者や共同体によって、それぞれの時代の要請に応じて「発見」され、「再解釈」され、「構築」されてきた記憶の集積であるという事実を認識しなければならない。松前藩は、自らの支配の正統性を確立するために、彼を「悲劇の先駆者」として物語の中に位置づけた。江戸中期の松前藩政下では、経済的に台頭する箱館を文化的に統制する象徴として、彼の供養碑が建立された。近代国家は、彼を和人による「開拓」の始祖として顕彰し、現代の函館市は、彼を観光都市の歴史的魅力を高めるための「創設者」として語り継いでいる。彼の像は、常に「記憶の政治学」の力学の中にあった。

したがって、第三の視点として、彼の「実像」と「記憶」を分ける史料批判の重要性が挙げられる。彼の出自が伊予河野氏に繋げられた背景にある政治的意図、『新羅之記録』が描く物語の構造、そして地名由来譚が定説化していった文化的背景を読み解くことで、我々は初めて、伝説の霧の向こう側にある、一人の武将の輪郭に迫ることができる。

最終的に、河野政通の研究は、一人の無名に近い武将の伝記に留まるものではない。それは、蝦夷地というフロンティアで「日本」という国家の境界がどのように形成されていったのか、そして歴史がいかにして記憶され、語り継がれ、時には政治的に利用されるのかを解き明かすための、極めて重要なケーススタディなのである。彼の謎に満ちた生涯を追う旅は、日本史の深層に光を当て、歴史と我々の関係そのものを問い直す、知的な探求に他ならない。

引用文献

- 函館市は,室町時代の享徳 3 年(1454 年),津軽の豪族 河野政通が ... https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2017092600030/file_contents/01_2024_gaiyou.pdf

- 函館市の概要 | 函館市 https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014020600063/

- 河野政通〜函館ゆかりの人物伝 - 函館市文化・スポーツ振興財団 https://www.zaidan-hakodate.com/jimbutsu/02_ka/02-kounoma.html

- 河野政通 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E9%87%8E%E6%94%BF%E9%80%9A

- [函館]函館八幡宮と菊池重賢 - 北海道開拓倶楽部 https://www.hokkaidokaitaku.club/etcetera/jinjabukaku/hakodatehatiman.html

- 蝦夷 宇須岸河野館(箱館) | ゆめの跡に https://ameblo.jp/settunokami-0106/entry-12475323310.html

- 函館市の旅(函館の地名由来) - 北海道ビューポイント https://hokkaido-viewpoint.com/%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93179%E5%B8%82%E7%94%BA%E6%9D%91%E3%81%AE%E7%B4%B9%E4%BB%8B/%E5%87%BD%E9%A4%A8%E5%B8%82%E3%81%AE%E6%97%85%E5%87%BD%E9%A4%A8%E3%81%AE%E5%9C%B0%E5%90%8D%E7%94%B1%E6%9D%A5/

- 道南十二館 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%93%E5%8D%97%E5%8D%81%E4%BA%8C%E9%A4%A8

- 宇須岸館 http://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.usukeshi.htm

- 宇須岸館 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E9%A0%88%E5%B2%B8%E9%A4%A8

- コシャマインの戦いの発端~三守護体制が招いたアイヌ首長の蜂起~ - まっぷるウェブ https://articles.mapple.net/bk/2256/?pg=2

- 河野季通 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E9%87%8E%E5%AD%A3%E9%80%9A

- 蠣崎季広 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A0%A3%E5%B4%8E%E5%AD%A3%E5%BA%83

- 北海道の古文書(1) 「最古の文献「新羅之記録」と「福山秘府」」 吉成秀夫 - note https://note.com/kawaumi/n/n045c1b2ecd6c

- 河野加賀守政通の供養碑- 南北海道の文化財Cultural Properties of ... https://donan-museums.jp/archives/444

- 函館市-函館市地域史料アーカイブ:函館市史 通説編1 - ADEAC https://adeac.jp/hakodate-city/texthtml/d100010/mp000010-100010/ht030130

- 松前詣 - TOP 札幌 整体院 http://karyu-yawara.ftw.jp/gaiyo.html

- 伊予河野家の一遍上人 - 愛媛CATV http://home.e-catv.ne.jp/ja5dlg/hougon/kouno.htm

- 平成18年3月 - (公財) 愛媛県埋蔵文化財センター http://www.ehime-maibun.or.jp/kankobutsu_hoka/yudukijo_dayori/yudukijo_dayori8.pdf

- OC04 河野親経 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/entry312.html

- 河野通信 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E9%87%8E%E9%80%9A%E4%BF%A1

- 3.歴史的特徴 (1)先史 上ノ国町には、現在 90 箇所の遺跡が ... https://www.town.kaminokuni.lg.jp/hotnews/files/00001600/00001681/20180404124257.pdf

- 武家官位 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E5%AE%B6%E5%AE%98%E4%BD%8D

- 二 河野家臣団の構成 - データベース『えひめの記憶』|生涯学習情報提供システム https://www.i-manabi.jp/system/regionals/regionals/ecode:2/62/view/7834

- 北前船の寄港地 福井県南越前町旧河野村の船主集落を歩く - ORICON NEWS https://www.oricon.co.jp/article/776802/

- 河野政通とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%B2%B3%E9%87%8E%E6%94%BF%E9%80%9A

- 宇須岸河野館/箱館 ちえぞー!城行こまい http://chiezoikomai.umoretakojo.jp/hokkaido/usukesikounodate.html

- 安東氏関連 武将列伝 室町時代~江戸時代 - 簡単無料ホームページ作成 https://www4.hp-ez.com/hp/andousi/page6

- 湊と漁の歴史 - 白神の魚 http://shirakaminosakana.com/history/index.php

- 【津軽船の活躍】 - ADEAC https://adeac.jp/hakodate-city/text-list/d100010/ht030140

- 箱館 - asahi-net.or.jp http://www.asahi-net.or.jp/~dg8h-nsym/hako-date.html

- www.akarenga-h.jp https://www.akarenga-h.jp/hokkaido/kaitaku/k-01/#:~:text=%E4%B8%AD%E4%B8%96%E3%81%8B%E3%82%89%E8%BF%91%E4%B8%96%E3%81%AE%E8%9D%A6%E5%A4%B7%E5%9C%B0&text=%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%8C%E3%81%A8%E5%92%8C%E4%BA%BA%E3%81%AF,%E3%81%A8%E3%81%95%E3%81%BF%E3%81%AA%E3%81%A8%EF%BC%89%E3%81%A7%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82

- 2.03.01アイヌ民族とその生活 https://www.town.kamifurano.hokkaido.jp/hp/saguru/100nen/2.03.01.htm

- 擦文(さつもん)文化と中・近世のアイヌ文化 - 北海道伊達市 https://www.city.date.hokkaido.jp/funkawan/detail_sp/00003174.html

- 近世蝦夷地交易品ノート(1) - researchmap https://researchmap.jp/azuma_shunsuke/misc/15845934/attachment_file.pdf

- 中近世の蝦夷地 - 北海道デジタルミュージアム https://hokkaido-digital-museum.jp/hokkaido/kaitaku/

- 中世・謎の安藤一族とアイヌとのかかわり|発掘された「天目茶碗」と12の館【「半島をゆく」知られざる北海道の歴史 1】 | サライ.jp https://serai.jp/tour/390629

- 近世蝦夷地交易品ノート(2) - researchmap https://researchmap.jp/azuma_shunsuke/misc/15845927/attachment_file.pdf

- 4.和人とのかかわり https://www.hkd.mlit.go.jp/ob/tisui/kds/pamphlet/tabi/pdf/03-04-wajin_kakawari-p136-143.pdf

- 02歴史について - 北海道 https://visit-hokkaido.jp/ainu-guide/pdf/ainu_guide_p02.pdf

- 中世の「日本」はどんなカタチをしていたのか?(荒木和憲)|REKIHAKU - note https://note.com/mag_rekihaku/n/n5c5ca3cb9ab3

- 弘前市立弘前図書館-おくゆかしき津軽の古典籍:通史編1(古代・中世) - ADEAC https://adeac.jp/hirosaki-lib/texthtml/d100010/mp000020-100010/ht010960

- 函館市概要 / 函館・みなみ北海道観光ガイド https://hakodate-kankou.com/area-info/

- 函館に歴史を刻んだ偉人 番外編 | 特集一覧 - はこぶら https://www.hakobura.jp/features/281

- 宇須岸館(箱館) 訪城記 http://kakei-joukaku.la.coocan.jp/siro/dounai/html/usukesi.htm

- 第7回アドベントカレンダー(12日目)「松浦武四郎の記した地名 箱館 ... https://dounan.exblog.jp/30076726/

- 「函館」の地名の由来 - ダテパー https://dateper.net/202103/dbook/pdf/36.pdf

- 北海道の市町村名の「由来」 https://hokkaido-rrc.jp/origin/

- 道南十二館志苔館と小林氏 – 日本実業出版社 https://www.njg.co.jp/column/column-40355/

- 道南の中世館跡&館城跡を巡る旅 - 道北の釣りと旅 https://www.kitakaido.com/douow/tavi-27.html

- 蝦夷の時代3 松前藩の始祖も津軽を渡る - note https://note.com/hokkaido_view/n/nb45bfa4fef5a

- 蠣崎氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A0%A3%E5%B4%8E%E6%B0%8F

- 函館の旅 4日目-6、実行寺、称名寺、高龍寺から外国人墓地へ | おじん0523のヒロ散歩 - 楽天ブログ https://plaza.rakuten.co.jp/ozin0523/diary/202012170000/

- 石垣島の石碑・説明看板(市街地-1) - 八重山 島旅への誘い http://www.zephyr.justhpbs.jp/ishigaki_hibun_cityarea-1.html

- Invented Traditions of Modern Japan - H-Net Reviews https://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=3406

- The Invention and Reinvention of Tradition in Japan - Brill https://brill.com/downloadpdf/book/edcoll/9789004213784/B9789004213784_s005.pdf

- 【箱館から函館へ】 - ADEAC https://adeac.jp/hakodate-city/text-list/d100020/ht011160

- 島判官の本府建設と札幌経営 https://www.city.sapporo.jp/kobunshokan/documents/180528kouenroku.pdf

- 開拓使 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%8B%E6%8B%93%E4%BD%BF

- 函館市 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%87%BD%E9%A4%A8%E5%B8%82

- 連載記事「神社仏閣巡りの旅 〜トライベルライター河越梨江の旅行手記〜」第81回 - 産経MAP https://sankeimap.com/archives/6050

- 五稜郭の歴史 | 函館・五稜郭タワー | 公式ウェブサイト - Goryokaku ... https://www.goryokaku-tower.co.jp/history/