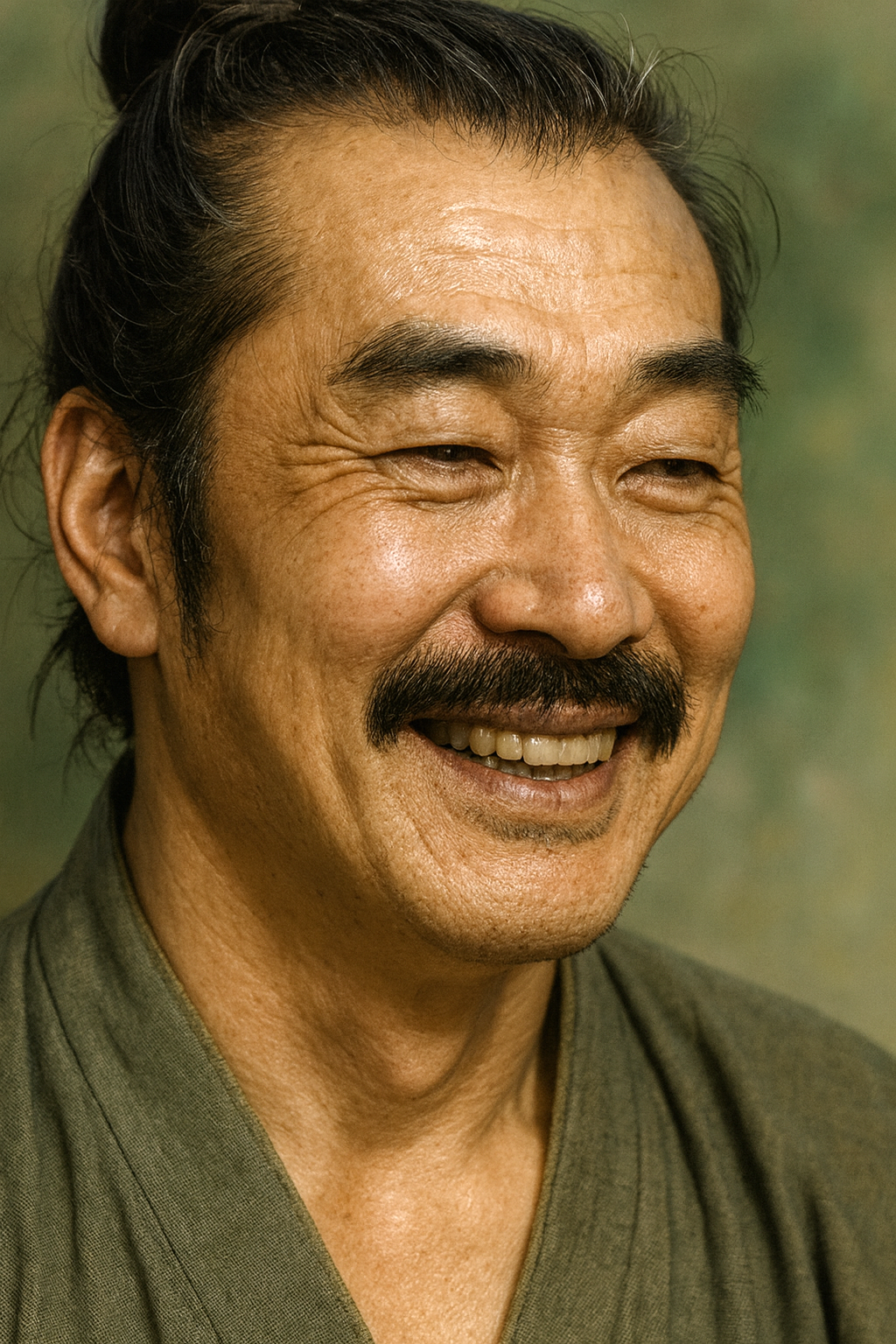

沼田幸兵衛

沼田幸兵衛は丹後の国人領主とされるが、軍記物語の創作。実像は細川藤孝の義兄・沼田清延で、若狭熊川を本拠とし、若狭街道の交易を掌握。関ヶ原の戦いで中山城を自焼し、細川家臣として九州へ移住した。

丹後の国人「沼田幸兵衛」の実像と一族の興亡に関する調査報告

序章:謎に包まれた丹後の武将、沼田幸兵衛

戦国時代の丹後の地に、一軍を率いるほどの強い影響力を持ち、国人衆の頭領として活動した「沼田幸兵衛」という人物がいたと伝えられる。伝承によれば、彼は16世紀初頭から末期にかけて活躍し、その経済活動は軍馬や鉄砲の売買にまで及んだ可能性が示唆されている。この人物像は、戦国乱世の丹後における在地領主の姿を色濃く反映しており、歴史探求の対象として極めて魅力的である。

しかし、この「沼田幸兵衛」という名は、特定の軍記物語に強く依存しており、その実像は厚い謎に覆われている。同時代、同地域で活動した人物として、より確度の高い史料には「沼田清延(ぬまたきよのぶ)」やその子「沼田延元(ぬまたのぶもと)」といった異なる名が登場する 1 。果たして、「幸兵衛」は実在したのか。それとも清延の通称だったのか。あるいは、後世に創られた虚像なのか。本報告書は、これらの錯綜する記録を丹念に解きほぐし、現存する史料の批判的検討を通じて、沼田一族の出自からその末路までを追い、「沼田幸兵衛」とは何者であったのか、その歴史的実像を包括的に明らかにすることを目的とする。

第一部:戦国期丹後国の動乱と沼田氏の出自

沼田氏が歴史の表舞台に登場する背景には、丹後国とその周辺地域における深刻な政治的動乱があった。一族の出自と、彼らが丹後へ進出するに至った経緯を解明することは、その後の動向を理解する上で不可欠である。

第一章:守護大名一色氏の黄昏

室町時代を通じて丹後国は、足利将軍家の一門であり、幕府の四職(ししき)と称された名門・一色氏が代々守護職を務める地であった 3 。しかし、15世紀後半の応仁の乱を境に、守護の権威は全国的に揺らぎ始める。丹後もその例外ではなく、一色氏は国人(在地領主)の反乱や一族内部での権力闘争に絶えず悩まされ、その支配力は著しく減衰していた 3 。

この権力の真空状態は、新たな勢力の介入や、延永氏、石川氏といった国人領主たちの離合集散を活発化させる土壌となった 5 。沼田氏もまた、こうした国人層の一角として、丹後の歴史に関わることになるが、その出自は丹後土着の勢力とは一線を画すものであった。

第二章:沼田一族の源流―若狭熊川城主としての出自

沼田氏の系譜を遡ると、その源流は丹後ではなく、隣国・若狭国遠敷郡(おにゅうぐん)の熊川(くまがわ)を本拠とする一族であったことが、複数の史料から明らかになる。

伝承によれば、上野国(現在の群馬県)の沼田氏の庶流が鎌倉時代に若狭へ移住したのが始まりとされる 8 。室町時代の記録には、若狭国瓜生荘(うりゅうのしょう)の下司(げし)職を務めた沼田氏の名が見え、在地に根を張っていたことが確認できる 9 。さらに重要なのは、彼らが単なる地方豪族ではなく、足利将軍家に直接仕える奉公衆(ほうこうしゅう)という身分であったことである 11 。これは、沼田氏が中央政権と直接的な結びつきを持つ、格式の高い武士団であったことを意味している。

この沼田氏の運命を決定的に変えたのが、一族の娘・沼田麝香(じゃこう)と、当時、足利義輝に仕えながらも、次代の覇者・織田信長との関係を深めていた細川藤孝(後の幽斎)との婚姻であった 10 。この結婚は、没落しつつあった足利将軍家から、台頭著しい織田・細川という新たな権力へと一族の将来を託す、極めて戦略的な一手であったと分析できる。

この婚姻関係が、沼田氏の歴史に決定的な転換をもたらした。沼田氏の丹後進出は、在地勢力としての自然な勢力拡大の結果ではなく、中央政権の激変に連動した、細川家との姻戚関係という極めて政治的な要因によって引き起こされたのである。若狭を本拠とする足利将軍家奉公衆であった沼田氏は、将軍家の権威が失墜する中で、一族の娘・麝香を、将軍家を見限り織田信長に接近していた細川藤孝に嫁がせた 15 。その後、藤孝は信長の命を受けて丹後を平定し、戦国大名としての地位を確立する 17 。この丹後支配を磐石なものとする過程で、藤孝は自らの妻の実家であり、信頼性の高い与力として沼田一族を重用し、その一員である沼田清延を丹後の要衝・中山城に配置することになる 1 。したがって、沼田氏の丹後における活動は、独立した国人領主としてではなく、細川家の丹後経営という大きな戦略の枠組みの中に、外戚(がいせき)として組み込まれた結果であったと結論付けられる。

第二部:「沼田幸兵衛」と一色氏の滅亡

物語としての「沼田幸兵衛」と、歴史上の人物としての「沼田清延」。この二つの像を比較検討し、史料批判を通じてその実像に迫ることは、本報告書の中心的な課題である。

第一章:『一色軍記』が描く裏切りの城主

「沼田幸兵衛」の名を後世に刻印した最大の要因は、江戸時代に成立した軍記物語『一色軍記』である。この物語は、丹後守護・一色氏の滅亡を劇的に描いている。

その記述によれば、天正7年(1579年)、織田信長の命を受けた細川藤孝の猛攻により、一色氏の本拠地・建部山城(たけべやまじょう)は陥落。当主の一色義道(いっしきよしみち)は、家臣である中山城主・沼田幸兵衛を頼って落ち延びた 20 。しかし、幸兵衛はかねてより細川方に心を寄せており、主君・義道を裏切って細川軍に内通した。これにより義道は完全に逃げ場を失い、中山城外の川原で自刃に追い込まれたとされる 20 。この主君に対する劇的な裏切り行為こそが、「沼田幸兵衛」という人物像を決定づける逸話として広く知られることとなった。

第二章:史料批判―『一色軍記』の信憑性

しかし、『一色軍記』の記述を史実として鵜呑みにすることはできない。詳細な史料批判を通じて、その性格と信憑性を慎重に評価する必要がある。

第一に、『一色軍記』は、一色氏滅亡から200年以上が経過した江戸時代後期(文化3年、1806年の写本が最古)に成立したとみられており、同時代の記録ではない 21 。そのため、多分に後世の脚色や創作が含まれる「文学作品」としての側面が強いと評価されている 21 。

第二に、その成立過程自体が複雑である。本文中には、元となった記録が「紛失」あるいは「焼失」したという経緯が記されており、現存する写本も竹野神社本、糸井文庫本など複数の系統が存在し、内容に少なからず差異が見られる 21 。これは、元の形から多くの改変が加えられ、物語としての面白さや特定の政治的意図が加わる中で、事実が捻じ曲げられていった可能性を強く示唆している。

これらの点を踏まえると、『一色軍記』における沼田幸兵衛の裏切りの逸話は、歴史的事実そのものというより、一色氏滅亡の責任を「裏切り者の家臣」という分かりやすい存在に転嫁するための、物語上の装置であった可能性が浮かび上がってくる。名門守護大名であった一色氏が、新興勢力に過ぎない細川氏に敗北したという事実を、旧領である丹後の人々が受け入れる過程で、「家臣の裏切り」という劇的な原因を求める心理が働いた結果、沼田幸兵衛という悪役が創造され、強調されたのではないか。織田信長という中央の絶対権力者を後ろ盾とした細川氏との間には、元より圧倒的な軍事力の差が存在した 17 。この現実的な力の差による敗北を、物語として悲劇的に見せるために、「信頼していた家臣の裏切りによって名将が非業の死を遂げる」という、後世の人々の同情を誘う構図が採用された。沼田幸兵衛は、その構図を成立させるための象徴的なキャラクターとして描かれた可能性が高い。

第三章:沼田幸兵衛、沼田清延、沼田延元―錯綜する記録の謎

ここで、本報告書の中心的な問いである人物の特定に踏み込む。各種史料を横断的に比較分析すると、「幸兵衛」は物語上の人物、一方で「清延」は細川家臣として実在した人物、という構図が明確になる。

沼田清延は、若狭熊川城主・沼田光兼の子であり、細川藤孝の正室・麝香の兄にあたる人物である 14 。元々は足利義昭に仕えていたが、永禄の変で将軍義輝が討たれた後、妹の嫁ぎ先である細川藤孝を頼り、その家臣となった 19 。藤孝が丹後を平定すると、その重臣として由良川中流域の要衝・中山城の城主を任された 1 。彼の官途名は「勘解由左衛門(かげゆざえもん)」であったことが記録されている 1 。

結論として、『一色軍記』に登場する「沼田幸兵衛」は、一色氏滅亡後に中山城主となった実在の人物「沼田清延」の姿が、物語の中で脚色され、裏切り者という不名誉な役割を与えられたものである可能性が極めて高い。清延の通称が「幸兵衛」であった可能性も皆無ではないが、その場合でも『一色軍記』が描く裏切りの逸話自体の信憑性は低いままである。一部の伝承で「沼田幸兵衛(後に勘解由)」と記されているのは 24 、この物語上の人物と実在の人物が後世に同一視されていった過程を示すものと解釈できる。

この複雑な人物比定を整理するため、以下に比較表を示す。この表は、各史料がどの人物をどのように記述しているかを一覧化し、本報告書の結論がどの史料に基づき、どの史料を批判的に退けているのかを明確にするものである。

|

人物名 |

登場する主要史料 |

主な記述内容 |

史料の性格と信憑性 |

|

沼田 幸兵衛 |

『一色軍記』 20 |

天正7年、中山城主として主君・一色義道を裏切る。 |

軍記物語。江戸後期の成立で脚色が多く、史実性は低いと評価される 21 。 |

|

貫 幸兵衛 |

一部伝承 1 |

中山城主として名が伝わる。 |

「沼田幸兵衛」の誤記・誤伝の可能性が高い。 |

|

沼田 清延 |

『綿考輯録』 2 、各種系図 19 |

若狭沼田氏出身。細川藤孝の妻・麝香の兄。細川家臣として中山城主となる。官途名は勘解由左衛門。 |

細川家の公式家史や系図であり、一次史料に近く信頼性は比較的高い。 |

|

沼田 延元 |

『綿考輯録』 2 、伝承 1 |

清延の子。通称は小兵衛。慶長5年、田辺城籠城戦の際に中山城を焼き払い馳せ参じる。 |

関ヶ原の戦い時の具体的な行動が記録されており、史実性が高い。 |

第三部:細川家臣としての沼田氏

一色氏が滅亡し、丹後が細川家の支配下に入ると、沼田氏の立場も大きく変わる。彼らは一色氏の旧臣から細川家の家臣へと転身し、新たな支配体制の中で重要な役割を果たしていく。

第一章:丹後平定と中山城主の役割

天正8年(1580年)、織田信長の裁定により丹後南半国を与えられた細川藤孝は、宮津城を新たな本拠とし、領国経営に着手する 17 。この過程で沼田清延が配置された中山城は、由良川の中流域に位置し、丹後の内陸部と日本海沿岸部を結ぶ水陸交通の結節点であった 1 。この戦略的要衝に、外戚という最も信頼できる関係にある沼田氏を置いたことは、軍事・交通の両面から丹後支配を盤石にするための、極めて重要な布石であったと言える。

第二章:関ヶ原の戦いと田辺城籠城戦

沼田氏が細川家への忠誠を決定的な形で証明したのが、慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いにおける「田辺城籠城戦」であった。

細川家の当主・忠興(藤孝の子)は徳川家康に従って会津征伐へと出陣しており、丹後国は手薄な状態にあった。この機を捉え、石田三成方の西軍1万5000の大軍が丹後へ侵攻した 1 。この時、中山城を守っていたのは、沼田清延の子である沼田延元(通称・小兵衛)であった 1 。

この絶体絶命の状況下で、延元は驚くべき決断を下す。彼は自らの居城である中山城が西軍の拠点として利用されることを防ぐため、城に火を放って自ら放棄し、手勢を率いて父・藤孝(この時すでに出家して幽斎)がわずか500の兵で籠る田辺城(現在の舞鶴城)へと合流したのである 1 。この行動は、平成20年(2008年)に行われた中山城跡の発掘調査で焼土層が確認されたことにより、考古学的にも裏付けられている 2 。

この城の自焼という行為は、単なる戦術的判断に留まらない、より深い意味を持つ。中世的な価値観に立つ国人領主であれば、先祖伝来の所領であり、自らの権力の基盤である城を死守することが第一であったはずである。しかし、延元は個別の城の維持よりも、細川家全体の防衛戦略を優先した。これは、彼がもはや独立した領主ではなく、細川家というより大きな組織の一員としての自覚と、主家に対する絶対的な忠誠心を持っていたことを示す画期的な行動である。局地的な利益(自分の城)を捨て、全体的な利益(主家の防衛)を取るという、近世的な大名家臣団の一員としての思考に基づいたこの戦略的判断こそが、関ヶ原の戦いの後も、細川家における沼田氏の地位を確固たるものにした最大の要因であったと考えられる。

第三章:丹後からの移封とその後

関ヶ原の戦いは東軍の勝利に終わり、細川家はその功績によって豊前国中津39万9000石(後に肥後国熊本54万石)へと大幅な加増転封となった 1 。沼田一族も主君・細川家に随行して丹後の地を去り、九州へと移住した 1 。これに伴い、彼らが守った中山城は廃城となり、その歴史的役割を終えた。

その後、沼田一族は肥後熊本藩の藩士として細川家の家臣団に組み込まれ、近世を通じてその家名を存続させていった。細川家の公式な家史である『綿考輯録(めんこうしゅうろく)』には、その後の一族の動向が散見され、彼らが丹後の国人から近世武士へと完全に移行し、新たな時代を生き抜いたことが記録されている 28 。

第四部:国人領主の経済と社会

利用者から提示された「軍馬や鉄砲を売買する者もいた」という情報について、沼田氏の出自と地理的背景からその可能性と実態を考察する。

第一章:丹後・若狭の経済基盤

沼田氏の活動基盤であった若狭・丹後地域は、日本海交易の重要な拠点であった。特に若狭は、古代から大陸との交流窓口であり 33 、若狭湾で陸揚げされた物資を京へと運ぶ「若狭街道(通称・鯖街道)」は、列島の大動脈ともいえる物流ルートであった 35 。また、沼田氏が丹後で城を構えた中山城の麓を流れる由良川も、舟運が盛んであったことが知られている 37 。さらに、丹後地方は古代から製鉄が盛んな地域でもあり、鉄製品の生産基盤が存在した 38 。これらの地理的・経済的条件は、この地の領主が商業活動に深く関与する素地を持っていたことを示している。

第二章:「軍馬や鉄砲を売買する者」の実態

この問いを解く鍵は、沼田氏の本来の本拠地である若狭の熊川宿にある。熊川は、まさに若狭街道沿いに発展した宿場町であり、物資を中継する問屋や運送業者が集まる商業の一大拠点であった 35 。

特に注目すべきは、江戸時代の記録ではあるが、熊川には関所(番所)が設けられ、幕府が厳しく統制した「入り鉄砲に出女(いりでっぽうにでおんな)」、すなわち江戸への鉄砲の持ち込みが厳しく監視されていた点である 41 。これは、この街道が戦国時代から平時を通じて、鉄砲をはじめとする兵器の重要な流通ルートであったことを強く示唆している。

これらの事実から、沼田氏の経済的側面に新たな光を当てることができる。利用者から提示された「軍馬や鉄砲を売買する者」という情報は、沼田幸兵衛(清延)が単なる商人であったという意味ではない。むしろ、彼らは本拠地である熊川の地政学的な重要性を背景に、戦略物資の流通路を物理的に支配し、それを差配・管理する「交易管理者」としての側面を持っていた可能性が高い。

戦国期の国人領主にとって、自領を通過する商人から関銭(通行税)を徴収したり、特定物資の流通を許可・禁止したりすることは、重要な経済活動であり、政治的影響力の源泉であった。沼田氏は、若狭街道という大動脈を掌握することで、間接的に、あるいは直接的に「軍馬や鉄砲の売買」に関与し、そこから莫大な経済的利益と情報を得ていたと考えるのが合理的である。彼らは武士であると同時に、戦略物資のロジスティクスを握ることで、乱世を生き抜く力を蓄えていたのである。

結論:再構築される沼田幸兵衛像

本報告書における詳細な調査と分析の結果、「沼田幸兵衛」という人物像は大きく再構築される。

第一に、通説として流布する「主君を裏切った中山城主・沼田幸兵衛」という人物像は、軍記物語『一色軍記』によって創出された、文学的・物語的な表象である可能性が極めて高いと結論付けられる。その歴史的実像は、細川藤孝の義兄であり、若狭熊川から丹後中山城主へと転身した細川家重臣「沼田清延」とその一族の姿に求められるべきである。

第二に、沼田一族の軌跡は、戦国乱世を生き抜いた国人領主の一つの典型的な成功例として評価できる。彼らは、①中央政界の動向を的確に読み、②有力者(細川藤孝)との姻戚関係を最大限に活用し、③旧主(足利将軍家)から新興勢力(織田・細川)へと巧みに乗り換え、④そして関ヶ原という決定的な局面で新主家への絶対的な忠誠を行動で示すことによって、家名を近世大名の家臣団として存続させることに成功した。

最後に、彼らの経済的基盤は、単なる農業経営に留まらず、若狭街道という物流の大動脈を管理することによる商業的利益にあった可能性が高い。特に鉄砲などの戦略物資の流通に関与していたという伝承は、彼らが交易の要衝を支配する「交易管理者」であったことを示唆している。

今後の研究への展望として、沼田氏が最終的に仕えた肥後熊本藩の藩政史料、特に『綿考輯録』や藩士の系図、知行地の記録などをさらに詳細に調査することで、丹後退去後の一族の具体的な動向や家臣としての役割がより一層明らかになる可能性がある。また、彼らの故地である丹後・若狭地方に残る未整理の古文書や寺社の記録、口伝の中に、沼田氏に関する新たな情報が眠っている可能性も否定できず、さらなる探求が期待される。

引用文献

- 丹後 中山城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/tango/nakayama-jyo/

- 舞鶴の山城97 中山城 https://marumaru.kpu-his.jp/column/2023/04/1885

- 建部山城 http://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.tatebeyama.htm

- 武家家伝_一色氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/1siki_k.html

- 国人 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E4%BA%BA

- 与謝野町の概要と歴史 https://www.town.yosano.lg.jp/administration/town-overview/about-yosano/entry_101/

- 石川氏 (丹後国) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E5%B7%9D%E6%B0%8F_(%E4%B8%B9%E5%BE%8C%E5%9B%BD)

- 沼田家:概要 - 福井県:歴史・観光・見所 https://www.fukureki.com/bodaiji/tokuhouji.html

- 沼田氏 (若狭国) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%BC%E7%94%B0%E6%B0%8F_(%E8%8B%A5%E7%8B%AD%E5%9B%BD)

- 細川藤孝と麝香のなれそめについて調べたら足利将軍が出てきた - 攻城団 https://kojodan.jp/blog/entry/2020/10/10/193823

- 〈検証“金ヶ崎の退き口”〉明智光秀が先遣隊として入った若狭街道・熊川。朝倉攻めの知られざる誤ちを今に伝える書状があった!【麒麟がくる 満喫リポート】 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/1010246

- 熊川宿/輝きと優しさに出会えるまち 若狭町 https://www.town.fukui-wakasa.lg.jp/soshiki/kankoumatizukurika/gyomuannai/1/3/3219.html

- 熊川宿 沼田氏ゆかりの地 - 若狭町 https://www.town.fukui-wakasa.lg.jp/soshiki/kankoumatizukurika/gyomuannai/1/3/3220.html

- 沼田(ぬまた)麝香(じゃこう)の子たち|光秀を継ぎ、忠興を縛るガラシャ(6) http://www.yomucafe.gentosha-book.com/tadaoki-tamako6/

- 沼田麝香 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%BC%E7%94%B0%E9%BA%9D%E9%A6%99

- 細川藤孝 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E8%97%A4%E5%AD%9D

- 細川忠興 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E5%BF%A0%E8%88%88

- 宮津へようこそ、細川家とのつながり https://www.3780session.com/blank-19

- 慶長五年の細川家 http://www.shinshindoh.com/00-x-ennrui.htm

- 1.中山城跡第5・6次発掘調査報告 http://www.kyotofu-maibun.or.jp/data/kankou/kankou-pdf/G143/143web-1.pdf

- 丹後郷土資料館調査だより - 京都府教育委員会 https://www.kyoto-be.ne.jp/tango-m/cms/wp-content/uploads/2022/09/%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%81%A0%E3%82%88%E3%82%8A%E7%AC%AC8%E5%8F%B7.pdf

- 中山城 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/zyosi/tang_NAKAYAMAjo.html

- 第427回:[丹後]中山城(一色義道が裏切りにあったとされる) https://tkonish2.blog.fc2.com/blog-entry-456.html

- 宮津へようこそ、丹後の守護一色氏 https://www.3780session.com/miyazuiltushikiuji

- 足利家 武将名鑑 https://kamurai.itspy.com/nobunaga/asikagaSS/index.htm

- Vol.05|田辺城跡・桂林寺(京都府舞鶴市)/熊川宿(福井県若狭町) | まるごと北近畿 https://kitakinki.gr.jp/mitsuhide/05mitsuhide

- 地域の歴史 - 舞鶴市立由良川小学校 https://yuragawa-maizuru.edumap.jp/tiiki

- 『明智物語』の明智光秀と『綿考輯録』の細川藤孝|城田涼子 - note https://note.com/ryouko/n/n9cf3e3798b4b

- 細川家記『綿考輯録』を読む - 百瀬ちどりの楓宸百景 https://chidori-jyuku.jimdoweb.com/%E6%A5%93%E5%AE%B8%E7%99%BE%E6%99%AF-%E5%8F%B2%E8%B7%A1-%E5%AF%BA%E7%A4%BE/%E4%B8%89%E6%80%9D%E4%B8%80%E8%A8%80-%E5%8B%9D%E9%BE%8D%E5%AF%BA%E5%9F%8E%E3%82%8C%E3%81%8D%E3%81%97%E4%BD%99%E8%A9%B1%E7%9B%AE%E6%AC%A1/26-%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E5%AE%B6%E8%A8%98-%E7%B6%BF%E8%80%83%E8%BC%AF%E9%8C%B2-%E3%82%92%E8%AA%AD%E3%82%80/

- 細川幽斎と麝香夫妻の遺像について - 細き川に溺れたい https://hohshoy.hatenablog.com/entry/yusai_jakou_yuizou

- 『綿考輯録』について知りたい。 - レファレンス協同データベース - 国立国会図書館 https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?id=1000116023&page=ref_view

- 綿考輯録 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B6%BF%E8%80%83%E8%BC%AF%E9%8C%B2

- 中世の若狭湾 若狭湾を行きかう人々と文化 https://www.mlit.go.jp/tagengo-db/common/001653285.pdf

- 海とみやこをつなぐ若狭小浜の神「組屋家の疱瘡神」 - 日本遺産ポータルサイト https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/news/1639/

- 鯖街道熊川宿 案内地図 https://www.mlit.go.jp/tagengo-db/common/001653309.pdf

- 若狭鯖街道 熊川宿 文化と自然をたのしむ 観光・体験・暮らし情報 https://kumagawa-juku.com/

- 第1回由良川水系流域委員会資料 | 河川の取り組み | 国土交通省近畿地方整備局 福知山河川国道事務所 https://www.kkr.mlit.go.jp/fukuchiyama/river/seibikeikaku/iinkai/siryou01/6_42.html

- 遠處遺跡製鉄工房跡 - 京丹後歴史文化めぐりマップ https://kyotango-rekishibunka.jp/spot/187

- 若狭鯖街道熊川宿資料館 宿場館 https://kumagawa-juku.com/map/watch/%E8%8B%A5%E7%8B%AD%E9%AF%96%E8%A1%97%E9%81%93%E7%86%8A%E5%B7%9D%E5%AE%BF%E8%B3%87%E6%96%99%E9%A4%A8-%E5%AE%BF%E5%A0%B4%E9%A4%A8/

- 【若一調査隊】鯖街道沿いに残る古き宿場町 福井県「熊川宿」建物に残された数々の工夫 https://www.youtube.com/watch?v=jYbvwGcx1kY

- 若狭と京を結んだ鯖街道熊川宿/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/44040/

- 見どころ - 熊川宿 https://www.kumagawa-juku.com/midokoro3.html

- 豊臣秀吉の相婿、浅野長吉(長政)が、交通・軍事の要衝として熊川に対し諸役免除の布告を発し、この地の発展を図りました。 https://kumagawajuku.jp/smp/kumagawajuku.html