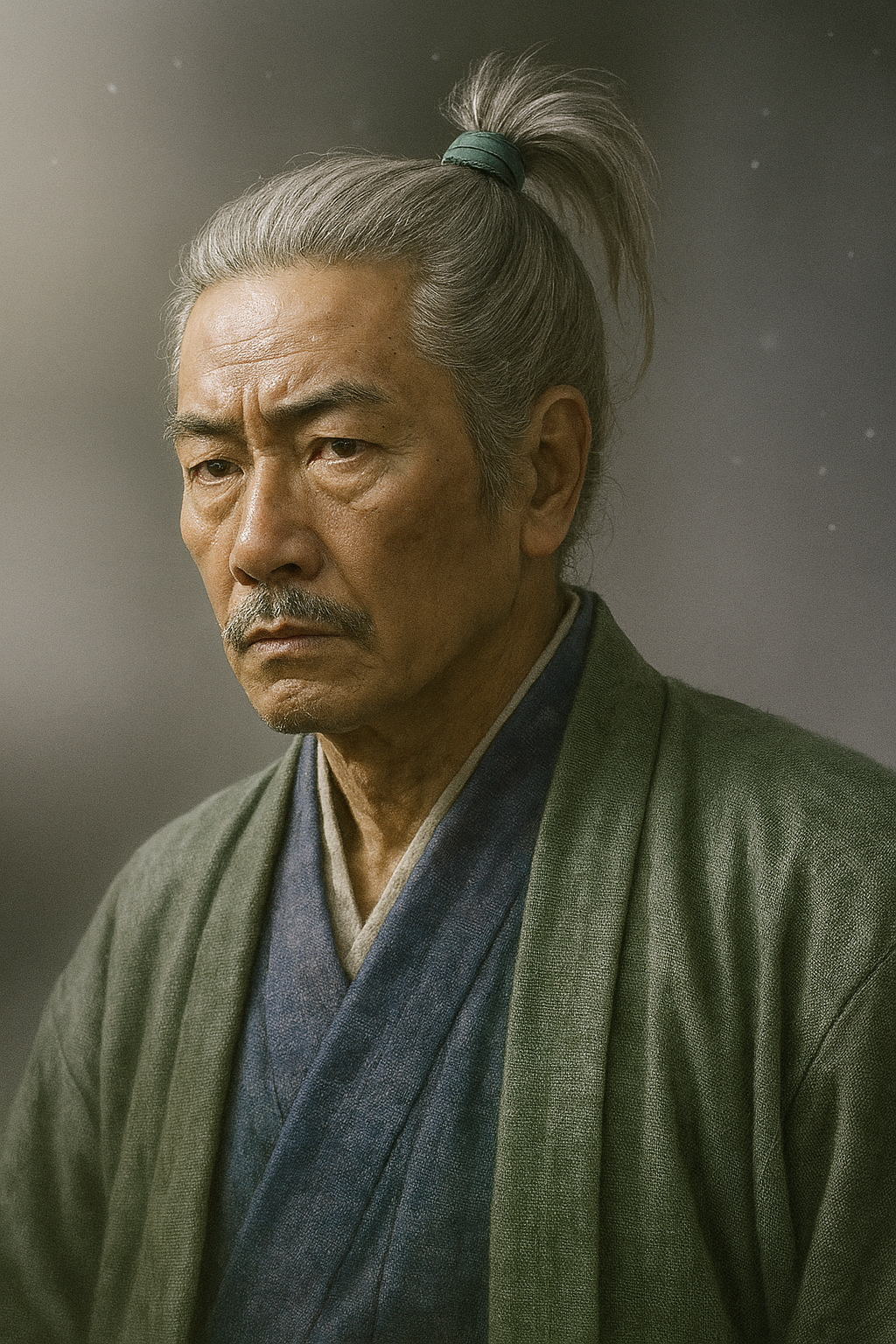

沼田泰輝

沼田泰輝は戦国初期の上野の武将。永正16年(1519年)に幕岩城を築き、沼田台地への拠点移転と原田神明宮創建で地域の礎を築いた。

戦国期上野の創業者、沼田泰輝の実像―幕岩城築城とその歴史的意義の徹底分析―

序章:沼田泰輝という人物像の特定

本報告書は、戦国時代初期に上野国(現在の群馬県)で活動した武将、「沼田泰輝(ぬまた やすてる)」について、現存する史料と周辺状況からその実像を徹底的に分析し、歴史的意義を再評価することを目的とします。

調査の過程において、現代に同姓同名の人物が複数存在することが確認されました。具体的には、プロ野球選手や卓球コーチなどが見受けられますが 1 、これらの人物は本報告書の対象外であり、本稿が論じるのはあくまで戦国時代の歴史上の人物です。

史料において、この人物は「沼田泰輝」の名で知られる一方、「康輝」という表記も存在します 4 。また、「竜雲斎(りゅううんさい)」という号を持っていたことも伝えられています 5 。彼の活動が記録される中心的な年代は、16世紀初頭、特に永正年間から天文年間にかけてです 6 。

沼田氏は、上野国利根郡を本拠とした国衆(在地領主)であり、「上州八家」や「東郡四家」の一つに数えられる地域の有力な豪族でした 8 。泰輝が生きた時代は、長年関東に君臨してきた関東管領・山内上杉氏の権威が大きく揺らぎ、相模国から新興勢力である後北条氏が関東へ勢力を急拡大させていた、まさに激動の時代の入り口にあたります 8 。このような不安定な情勢下で、沼田氏のような国衆は、旧来の秩序に依存するのか、あるいは自らの力で新たな道を切り拓くのか、極めて困難な舵取りを迫られていました。

しかしながら、沼田泰輝本人に関する直接的な記録は、永正十六年(1519年)の幕岩城築城や、それに伴う原田神明宮の勧請といった事績にほぼ限定されており、その生涯の全体像を追うことは容易ではありません 4 。この情報の断片性は、彼が歴史の大きな「転換期」に生きた人物であったことを象徴しているとも考えられます。すなわち、彼は中世的な支配秩序が崩壊し、戦国的な実力主義の新秩序が形成される過渡期に活動したため、旧来の権威の下での記録にはあまり登場しません。その一方で、新しい時代を切り拓く「創業者」としての行動、すなわち新たな城の建設と本拠地の移転という、地域の歴史を画する事業によってのみ、その名を歴史に留めているのです。

このため、本報告書では、泰輝という人物を単独の「点」として描くのではなく、彼の出自である沼田氏の歴史、彼を取り巻く上野国の政治情勢、そして彼の子である沼田顕泰へと継承されていく事業を「線」と「面」で捉えます。周辺情報からその人物像と歴史的意義を立体的に再構築することにより、戦国初期における一国衆の生存戦略と、地域社会の変容を解き明かします。

第一章:沼田氏の淵源―三浦一族の末裔という伝承

沼田泰輝という人物を深く理解するためには、彼が属した沼田氏そのものの出自と歴史的背景を把握することが不可欠です。沼田氏の起源については諸説が存在し、単一の確定した見解はありませんが 9 、その中でも特に有力視され、沼田氏自身の自己認識を色濃く反映しているのが「三浦氏後裔説」です。

出自に関する諸説

沼田氏の出自に関しては、大きく分けて複数の系統の伝承が存在します。鎌倉幕府の公式記録ともいえる『吾妻鏡』には、文治元年(1185年)の源頼朝の随兵として「沼田太郎」の名が見え、鎌倉時代のごく初期には既に沼田を名乗る武士団が存在していたことが確認できます 14 。しかし、この沼田太郎が後の戦国時代の沼田氏に直接繋がるかどうかは定かではありません。

江戸時代の地誌などでは、大友氏系、藤原秀郷流など様々な説が紹介されていますが、そのいずれも確証に欠け、沼田氏の出自が複雑であったことを物語っています 9 。

三浦氏後裔説の検討

こうした諸説の中で、特に『加沢記』や『沼田記』といった近世に成立した軍記物や地誌において強調されているのが、桓武平氏の流れを汲む名門・三浦氏の末裔であるとする説です 9 。

この伝承の核心は、宝治元年(1247年)に起こった「宝治合戦」にあります。この合戦で鎌倉幕府執権・北条氏に敗れ、一族の多くが滅亡した三浦党の惣領・三浦泰村の次男であった景泰が、難を逃れて上野国利根郡沼田の地に落ち延び、沼田氏の祖となった、というものです 14 。

この「三浦氏後裔説」の史実性を厳密に証明することは困難であり、戦国時代の国衆が自らの家格を高め、支配の正当性を権威付けるために、中央の著名な氏族の末裔を称するという、当時広く見られた慣習の一つとして形成された可能性が高いと考えられます。

しかし、この伝承を単なる創作として片付けるのではなく、沼田氏がなぜ「三浦氏」という特定の家系を選んだのかを考察することに、より深い歴史的意味を見出すことができます。宝治合戦で北条氏に滅ぼされた悲劇の名門、という物語は、奇しくも戦国時代に関東で覇を唱える後北条氏とは異なる、独立した由緒正しい家系であることを強調する効果がありました。これは、沼田氏が自らをどのように位置づけ、周辺の他の国衆に対してどう見られたかったかという「自己認識(アイデンティティ)の表明」に他なりません。すなわち、この出自伝承は、沼田氏が戦国乱世を生き抜くために構築した、政治的・文化的なアイデンティティの核となる、一種の「ブランド戦略」であったと解釈することができるのです。

|

史料名 |

祖とされる人物 |

出自の概要 |

備考 |

|

『加沢記』 |

三浦景泰 |

桓武平氏三浦氏。三浦為道の八代孫・三浦景泰が上州利根庄を領し、沼田に城を構えたため沼田氏を称した 15 。 |

宝治合戦で滅んだ三浦泰村の子が景泰であるとする説の根幹をなす史料の一つ。 |

|

『沼田記』 |

平氏の某 |

平将門の乱の頃、都から来た平氏の某が祖。その子孫が頼朝に仕えた 9 。 |

三浦氏説とは異なる系統の伝承を記している。 |

|

『姓氏家系大辞典』 |

諸説あり |

緒方惟栄の子・三郎惟泰の後、三浦泰村の二男・景泰の後など諸説あるが信じ難い、と評価 9 。 |

複数の説を紹介しつつも、いずれも確証がないことを指摘している。 |

|

『沼田市史』等 |

三浦景泰 |

三浦泰村の次子・景泰が宝治合戦を生き延び、沼田氏の祖となった説を紹介。ただし、景泰自害説との矛盾も指摘 14 。 |

鎌倉時代には大友氏が沼田を支配していた時期もあり、支配者が変遷した可能性を示唆 14 。 |

戦国初期までの動向

三浦氏後裔説の真偽はともかく、沼田氏は室町時代を通じて上野国に根を張り、関東管領・山内上杉氏の被官として活動していました 18 。しかし、その関係は常に従順なものではなく、時には主家や同族と争うなど、高い自立性を維持した国衆として成長していきます 14 。沼田泰輝の父祖たちは、荘田城や小沢城といった城郭を拠点としていましたが 5 、これらは沼田台地の麓に位置する、防御機能が比較的限定的な中世的な性格の城でした。この旧来の拠点から、より戦略的な高台へと進出することこそが、泰輝に課せられた時代の要請だったのです。

第二章:泰輝が生きた時代の政治的背景―上野国を巡る角逐

沼田泰輝が幕岩城を築城するという画期的な行動に至った背景を理解するためには、彼が生きた16世紀前半の関東地方、特に上野国が置かれていた極めて流動的な政治情勢を把握する必要があります。彼の決断は、関東全体の「権力の真空化」というマクロな政治変動に対する、一国衆による能動的な応答でした。

関東管領・山内上杉氏の権勢と動揺

室町時代を通じて、上野国は関東管領を世襲した山内上杉氏の守護分国、すなわち本拠地であり、その権力基盤の中核でした 20 。沼田氏も、その広範な支配ネットワークの中に組み込まれた被官、あるいはその影響下にある国衆という位置づけにありました 18 。

しかし、15世紀末の享徳の乱や長尾景春の乱といった長期にわたる戦乱を経て、絶対的であったはずの山内上杉氏の権威は徐々に揺らぎ始めます。上野国内の国衆に対する統制力も次第に弱体化し、各地で国衆同士の抗争や、主家に対する反抗が散見されるようになっていました 11 。泰輝が歴史の表舞台に登場する16世紀前半は、当主・上杉憲政の時代にあたりますが、その支配力は既に盤石とは到底言えない状況に陥っていたのです 8 。

後北条氏の関東進出と上野国衆への影響

時を同じくして、伊勢宗瑞(後の北条早雲)に始まる後北条氏が、伊豆・相模を平定し、破竹の勢いで武蔵国へと進出していました。これは、山内上杉氏にとって自らの勢力圏のすぐ南に、強力な敵対勢力が生まれたことを意味し、両者の衝突は避けられないものとなっていました 12 。

この新たな強者の登場は、上野国の国衆たちに深刻な動揺をもたらします。弱体化しつつある旧来の主君・山内上杉氏に最後まで忠誠を誓うべきか、それとも勢いを増す新興勢力・後北条氏に与して新たな活路を見出すべきか。多くの国衆がこの究極の選択を迫られ、家中が上杉派と北条派に分裂して内紛に至る例も少なくありませんでした 23 。

このような情勢は、沼田氏のような国衆にとって、庇護者を失うという「危機」であると同時に、主家の強力な統制から脱し、自らの裁量で領国を経営できる「好機」でもありました。旧来の権威が失墜していく中で、頼るべきは自らの実力のみ、という戦国時代特有の価値観が、関東の地にも浸透し始めていたのです。

利根・沼田地域の地政学的重要性

泰輝の決断を理解する上で、もう一つ見逃せないのが、沼田地域が持つ地政学的な重要性です。上野国の北部に位置するこの地は、南の関東平野と、北の越後国(後の上杉謙信の本拠地)、そして西の信濃国を結ぶ交通の要衝でした 24 。

この地理的条件こそが、後の時代に沼田城が上杉・北条・武田(およびその家臣である真田)による、数十年にわたる激しい争奪戦の舞台となる根本的な原因でした 26 。泰輝が活動した16世紀前半には、まだこの争奪戦は本格化していませんでしたが、地域の戦略的重要性は潜在的に日々高まっていました。先見の明がある領主であれば、来るべき動乱の時代に備え、この要衝を確実に押さえることの重要性を痛感していたはずです。

泰輝による幕岩城への拠点移転は、こうした時代の大きな流れを正確に読み、旧来の守護である山内上杉氏の権威がもはや領国の安全を保障してくれないと見切った上での、戦略的決断でした。それは、来るべき実力主義の時代に備え、自らの力で生き残るための物理的・戦略的基盤を、他者に先んじて築こうとする、極めて能動的な行動だったのです。

第三章:沼田泰輝の生涯と事績―沼田台地への進出

沼田泰輝の具体的な行動とその歴史的意義を分析する上で、その核心となるのが永正十六年(1519年)の幕岩城築城です。この事業は、単なる軍事拠点の移転に留まらず、新しい土地に「意味」と「秩序」を創造する、高度な政治的・文化的プロジェクトであり、泰輝の領国経営者としての卓越した手腕を物語っています。

生没年と人物関係

泰輝の生没年については、1480年生まれ、1539年没とする説が存在します 13 。この説が正しければ、彼の生涯は約60年、最大の功績である幕岩城築城を成し遂げたのは39歳の時であったことになります。ただし、この生没年は後世の編纂物やゲームのデータに由来する可能性も否定できず、同時代の確実な史料によって裏付けられたものではない点には留意が必要です。

彼の父の名は史料からは明確ではありませんが、彼が沼田一族の当主として行動していたことは確かです。そして、彼の事業と思想を継承し、さらに発展させたのが、後に沼田城を築くことになる息子の沼田顕泰(万鬼斎)でした 5 。

永正十六年(1519年)の幕岩城築城

泰輝の生涯において、最も確実かつ重要な事績は、永正十六年(1519年)に幕岩城を築き、それまで一族の拠点であった小沢城から本拠を移したことです 5 。

この幕岩城は、薄根川の南岸に広がる河岸段丘の断崖絶壁を利用して築かれた「崖端城」と呼ばれる形式の城でした 5 。これは、台地の麓の比較的低地にあった小沢城とは比較にならないほど防御能力が高く、より実践的で戦国時代の戦乱に適した城郭であったことを意味します。この拠点移転は、沼田氏が沼田台地全体を本格的に支配領域とする上での、最初の、そして決定的な一歩となりました。今日の沼田市街地の発祥の起点の一つが、この泰輝の決断にあったと言っても過言ではありません 32 。

領国経営者としての側面―宗教政策

泰輝の先見性は、単に軍事的な要害を選んだことだけに留まりません。彼は、新たな本拠地となる幕岩城に、精神的な中心を据えることの重要性を深く理解していました。

城の築城に際し、泰輝は城の守護神として、遠く伊勢神宮の外宮(豊受大神宮)から御霊を勧請し、原田神明宮を創建したのです 4 。この神社は、沼田台地に鎮座する神社の中で最古のものと伝えられています 4 。当時、皇室の祖神を祀る伊勢神宮は、日本全国で最も高い権威を持つ神社でした。地方の一国衆に過ぎない沼田氏が、その分霊を自らの本拠地に祀ることは、自らの支配の正当性を飛躍的に高め、領民の精神的な統合を図る上で絶大な効果を発揮しました。

さらに、沼田氏代々の菩提寺であった三光院も、旧来の地から幕岩城下に移転させたとみられています 31 。これにより、泰輝は軍事・政治(城)、そして宗教(神社・寺院)の拠点を新天地に集中させ、領民の求心力を高め、新たな領国共同体を創造しようとした意図が明確に窺えます。これは、武力というハードパワーと、権威や信仰というソフトパワーを両輪として領国を形成していく、まさに戦国大名の典型的な統治手法の先駆けといえるでしょう。

沼田台地開発の礎

幕岩城の築城とそれに伴う城下町の整備は 31 、後の沼田城下町の発展の礎を築きました。また、泰輝は沼田台地の旧名であった「滝棚の原」について、「滝」は「落ちる」に通じ城にとって不吉であるとして、これを「田北名の原」と改めたという伝承も残っています 24 。こうした逸話からは、彼が単なる武将ではなく、地域の繁栄に心を配る領国経営者としての側面を持っていたことが伝わってきます。泰輝は、物理的な安全(城)と精神的な拠り所(神社)を同時に提供することで、沼田台地という新たなコミュニティをゼロから創り上げようとした、真の「創業者」だったのです。

第四章:泰輝から顕泰へ―沼田城の誕生と沼田氏の転換

沼田泰輝が築いた礎は、その子である沼田顕泰(万鬼斎)によって受け継がれ、より大規模で戦略的な拠点、すなわち沼田城の誕生へと繋がっていきます。幕岩城から沼田城への移転は、泰輝が始めた沼田台地支配を完成させる、二世代にわたる壮大な事業のクライマックスでした。しかし、この事業の成功が、皮肉にも沼田氏を滅亡へと導く要因となるという、歴史の逆説を内包していました。

沼田顕泰への家督継承と沼田城(蔵内城)の築城

泰輝の没後(1539年説に基づく)、子の顕泰が家督を継承しました 9 。顕泰は「万鬼斎(ばんきさい)」の号で知られ、父の代以上に激動の時代を生き抜き、沼田氏の歴史に深くその名を刻むことになります 23 。

泰輝が幕岩城に移ってから十数年後の天文元年(1532年)、顕泰は本拠をさらに移すという大きな決断を下します。新たな拠点は、幕岩城からほど近く、利根川と薄根川の合流点に位置する、三方を断崖絶壁に囲まれた天然の要害、現在の沼田公園一帯でした。ここに新たに築かれたのが、当初「蔵内城(くらうちじょう)」と称された沼田城です 24 。

この移転の背景には、有名な伝承が残されています。享禄二年(1529年)の正月に顕泰が見た、「三つの星が城中に落ちて、互いに喰い合いながら消えた」という不吉な初夢がその発端です。顕泰がこれを菩提寺である三光院の住職に相談したところ、「城の鬼門の方角から災いが訪れる兆しであるため、城を移し、その地に三星を祀るべきだ」と進言されたため、新たな城の建設を決意したと伝えられています 24 。

幕岩城から沼田城へ―戦略的意義の飛躍

この伝承が史実であるかはさておき、戦略的な観点から見れば、幕岩城から沼田城への移転は極めて合理的な選択でした。幕岩城も崖端を利用した優れた防御拠点でしたが、沼田城はそれをはるかに凌駕する、より大規模で拡張性にも富んだ、まさに「天然の要塞」と呼ぶにふさわしい立地でした 24 。

この移転によって、沼田氏は利根・吾妻地域全体をその影響下に置く、より広域的な支配拠点を手に入れることに成功しました。沼田泰輝が「台地への進出」という第一歩を踏み出し、その子・顕泰が「台地の完全な要塞化」としてそれを完成させた、と見ることができます。本拠としての役割を終えた幕岩城は、その後も沼田一族の墓所が置かれるなど 6 、一族にとっての「聖地」としての役割を担い続けたと考えられます。

泰輝の遺産と沼田氏の悲劇

沼田泰輝が旧来の拠点から脱却し、沼田台地に新たな活路を見出すという先見の明がなければ、顕泰による沼田城築城という偉業も成し遂げられなかったでしょう。泰輝・顕泰親子が進めた拠点強化という合理的な生存戦略は、一見すると大成功を収めたように見えます。

しかし、歴史の皮肉はここにありました。彼らが築いた沼田城が「あまりにも戦略的に優れていた」がために、その存在は周辺の大国の知るところとなり、やがて彼らの欲望を刺激することになります。小国である沼田氏にとって、沼田城は自らの手に余るほどの価値を持つ存在となってしまったのです。

結果として、沼田城はその地政学的重要性から、北の上杉氏、南の北条氏、そして西の武田氏(真田氏)による激しい争奪戦の的となります。外部からの強大な圧力がかかる中で、沼田氏の内部でも家督を巡る深刻な対立(顕泰とその子である朝憲、景義の争い)が引き起こされ、一族は分裂します 14 。最終的に、この内紛に乗じる形で真田昌幸が沼田城を攻略し、沼田平八郎景義が謀殺されるに至って、かつての名門・沼田氏は歴史の舞台から姿を消すことになりました 14 。

泰輝の先見の明と、顕泰の発展的継承という「成功」が、結果的に沼田氏を滅亡に導くという、悲劇的な結末を迎えたのです。彼らの偉大な功績は、一族の繁栄の礎であると同時に、意図せずして子孫の代に破滅の種を蒔くことにもなったのでした。

終章:歴史における沼田泰輝の再評価

本報告書で詳述してきた通り、沼田泰輝は戦国時代の歴史において、決して著名な武将ではありません。その名は、息子の沼田顕泰や、彼らが築いた沼田城を巡って激しい攻防を繰り広げた真田昌幸、上杉謙信、北条氏康といった巨星たちの影に隠れがちです。しかし、彼の歴史的役割を詳細に分析するとき、私たちは彼を単なる一地方の豪族としてではなく、沼田という地域の歴史を切り拓いた「創業者」として再評価する必要性に至ります。

泰輝の最大の功績は、沼田氏の拠点を、中世以来の伝統的な地から、来るべき戦乱の時代を見据えた戦略的要衝である沼田台地へと、先見の明をもって移転させたことにあります。この永正十六年(1519年)の幕岩城築城という決断がなければ、後の沼田城の誕生もなく、戦国史において「沼田」という地名がこれほどまでに重要な意味を持つこともなかったかもしれません。彼は、物理的な拠点を移すだけでなく、伊勢神宮の分霊を勧請して原田神明宮を創建し、新たな土地に精神的な中心軸を打ち立てました。これは、武力と権威を巧みに組み合わせ、新たな領国共同体を形成しようとする、極めて高度な統治思想の表れでした。

沼田泰輝のように、同時代史料に断片的にしか登場しない人物を研究することは、歴史学の醍醐味と同時にその限界をも示しています。しかし、本報告書が試みたように、直接的な記録の乏しさを、彼が生きた時代の政治情勢、彼の一族が持つ歴史的背景、そして彼の子孫や後世に与えた影響といった周辺情報から総合的に考察することで、その人物像を立体的に浮かび上がらせることは可能です。

泰輝が築いた幕岩城、そして勧請した原田神明宮は、形を変えながらも現代にその痕跡を留めています。彼が始めた沼田台地の開発は、息子の顕泰による沼田城築城を経て、真田氏の時代に城下町として完成し、現在の沼田市の礎となりました。沼田泰輝は、知名度こそ低いものの、沼田という町の歴史と信仰の原点を創り出した人物として、地域史において不朽の価値を持つ存在であると結論づけることができます。彼の生涯は、歴史の大きな転換期において、一人の国衆がいかにして自らの力で未来を切り拓こうとしたかを示す、貴重な実例なのです。

巻末付録:沼田泰輝・顕泰と周辺情勢略年表

|

西暦 |

和暦 |

沼田氏の動向(泰輝・顕泰中心) |

上野国・関東の動向(山内上杉氏、後北条氏等) |

|

|

1480年 |

文明12年 |

沼田泰輝、生まれる(伝承) 13 。 |

- |

|

|

1519年 |

永正16年 |

沼田泰輝、小沢城から幕岩城へ拠点を移す 5 。同時に |

原田神明宮を創建 4 。 |

- |

|

1529年 |

享禄2年 |

沼田顕泰、城中に三星が落ちる夢を見る(伝承) 24 。 |

- |

|

|

1532年 |

天文元年 |

沼田顕泰、幕岩城から沼田城(蔵内城)へ拠点を移す 32 。 |

- |

|

|

1539年 |

天文8年 |

沼田泰輝、没する(伝承) 13 。 |

- |

|

|

1546年 |

天文15年 |

- |

河越夜戦。後北条氏が山内上杉氏に大勝し、関東の勢力図が大きく変動する 8 。 |

|

|

1552年 |

天文21年 |

沼田顕泰、後北条氏に敗れた主君・上杉憲政を保護し、越後へ逃亡させる 9 。 |

関東管領・上杉憲政、後北条氏に平井城を追われ、越後の長尾景虎(後の上杉謙信)を頼る 8 。 |

|

|

1558年頃 |

永禄元年頃 |

沼田氏内部で、後北条氏に通じた子・朝憲らと、反北条の父・顕泰との間で内紛が発生 14 。 |

後北条氏が上野国への侵攻を本格化させる 38 。 |

|

|

1560年 |

永禄3年 |

沼田城は上杉氏の支配下に入る。 |

長尾景虎(上杉謙信)、関東へ出兵。後北条氏方の勢力を駆逐する。 |

|

|

1581年 |

天正9年 |

沼田氏の末裔・沼田平八郎景義、旧領回復を図るも、真田昌幸の策略により謀殺される。これにより 沼田氏本流は事実上滅亡 14 。 |

沼田城は真田昌幸の支配下にあった。 |

引用文献

- 東京ヤクルトスワローズ 沼田 翔平 選手情報 プロ野球|スポーツ情報はdメニュースポーツ https://service.smt.docomo.ne.jp/portal/sports/baseball_j/memberdetail.html?teamid=2&memberid=1800031

- 東京江戸川橋の卓球カフェHuBaseの卓球レッスンについて http://lili-hanare.com/lesson/

- 駒澤大学卓球部「OB繋がりブログ」 - 男子専科 大谷屋 http://www.ohtani.gr.jp/obblog/

- 神明宮 http://www.komainu.org/gunma/numata/shinmei_takahashi/shinmei_takahashi.html

- 幕岩城 ~沼田氏飛躍の城~ | 城館探訪記 - FC2 http://kdshiro.blog.fc2.com/blog-entry-1272.html

- 城郭図鑑/幕岩城 http://jyokakuzukan.la.coocan.jp/010gunma/092makuiwa/makuiwa.html

- 年表 - 沼田市 https://www.city.numata.gunma.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/139/nenp0103.xls

- 上野国 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E9%87%8E%E5%9B%BD

- 武家家伝_沼田氏 http://www2.harimaya.com/sengoku/html/numata_k.html

- 中世関東の要、平井城と関東管領上杉氏の盛衰 - ADEAC https://adeac.jp/fujioka-city/top/topg/hirai/index.html

- 上野国・戦国時代その1 関東の名家・山内上杉家 https://www.water.go.jp/kanto/gunma/sozoro%20walk/the%20age%20of%20civil%20wars%201.pdf

- 「北条氏康」関東支配を巡り、上杉氏と対立し続けた後北条氏3代目の生涯とは https://sengoku-his.com/368

- 沼田泰輝 - 信長の野望・創造 戦国立志伝 攻略wiki https://souzou2016.wiki.fc2.com/m/wiki/%E6%B2%BC%E7%94%B0%E6%B3%B0%E8%BC%9D

- 沼田氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%BC%E7%94%B0%E6%B0%8F

- 加沢記 巻之一⑤ 沼田築城の事附家伝 - 川田地区地域資源活用研究会 ... https://enjuhime-kawada.jimdofree.com/%E5%8A%A0%E6%B2%A2%E5%B9%B3%E6%AC%A1%E5%B7%A6%E8%A1%9B%E9%96%80%E8%A6%9A%E6%9B%B8/%E5%8A%A0%E6%B2%A2%E8%A8%98-%E5%86%85%E5%AE%B9%E7%B4%B9%E4%BB%8B/%E6%B2%BC%E7%94%B0%E7%AF%89%E5%9F%8E%E3%81%AE%E4%BA%8B%E9%99%84%E5%AE%B6%E4%BC%9D/

- 『加沢記』からみた戦国時代沼田地方の政治情勢 - 高崎経済大学 http://www1.tcue.ac.jp/home1/k-gakkai/ronsyuu/ronsyuukeisai/54_2/tomizawasato.pdf

- 三浦氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%B5%A6%E6%B0%8F

- 079「蛇神の末裔」 - asahi-net.or.jp https://www.asahi-net.or.jp/~jt7t-imfk/taiandir/x079.htm

- 沼 田 城 跡 - 沼田市 https://www.city.numata.gunma.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/010/808/r01-1.pdf

- 山内上杉氏の所領 - 箕輪城と上州戦国史 https://minowa1059.wiki.fc2.com/wiki/%E5%B1%B1%E5%86%85%E4%B8%8A%E6%9D%89%E6%B0%8F%E3%81%AE%E6%89%80%E9%A0%98

- 上杉家の歴史と武具(刀剣・甲冑)/ホームメイト https://www.touken-world.jp/tips/30604/

- 上野国・八幡荘 第45回 上杉憲顕 | 八幡歴史の案内人 https://ameblo.jp/ojisandesuyo-2/entry-12860340305.html

- 沼田顕泰 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%BC%E7%94%B0%E9%A1%95%E6%B3%B0

- 沼田の歴史紹介 https://www.kannet.ne.jp/hiro-ono/numata.htm

- 沼田城(ぬまたじょう)#116『北条・上杉・武田が争奪戦を繰り返した城』 https://www.takamaruoffice.com/100meijyou/numata-castle/

- 歴史の目的をめぐって 沼田城(上野国) https://rekimoku.xsrv.jp/3-zyoukaku-23-numatajo.html

- 【上野国 沼田城】江戸城に並ぶ大天守をもつお城が群馬県にあった!? - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=EFcSAEKhvdg

- 「沼田領の裁定(1589年)」とは? 北条と真田の沼田領問題に秀吉が裁定を下す! | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/460

- 沼田城の歴史 - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/160/memo/2702.html

- 沼田顕泰 (ぬまた あきやす) | げむおた街道をゆく https://ameblo.jp/tetu522/entry-12029998528.html

- 幕岩城(沼田市) - 群馬県:歴史・観光・見所 https://www.guntabi.com/siro/makuiwajyou.html

- 上野沼田 上越国境の要衝地を調略により奪取して上杉・徳川・北条といった大大名を相手にした表裏比興の小大名真田氏本拠『沼田城』訪問 - フォートラベル https://4travel.jp/travelogue/10602712

- 沼田城 - DTI http://www.zephyr.dti.ne.jp/bushi/siseki/numata.htm

- 真田氏関係史跡・文化財説明|沼田市公式ホームページ https://www.city.numata.gunma.jp/kanko/1004186/1004286/sanada/1001156.html

- Untitled - 沼田市 https://www.city.numata.gunma.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/012/075/sanada.pdf

- 沼田城と真田氏関係の事項 天文 元 1532 沼田顕泰 このころ https://www.city.numata.gunma.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/010/399/sanadanosato.pdf

- 沼田城真田氏関係年表 https://www.city.numata.gunma.jp/kanko/1004186/1004286/sanada/1001161.html

- 斎藤憲広 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%8E%E8%97%A4%E6%86%B2%E5%BA%83