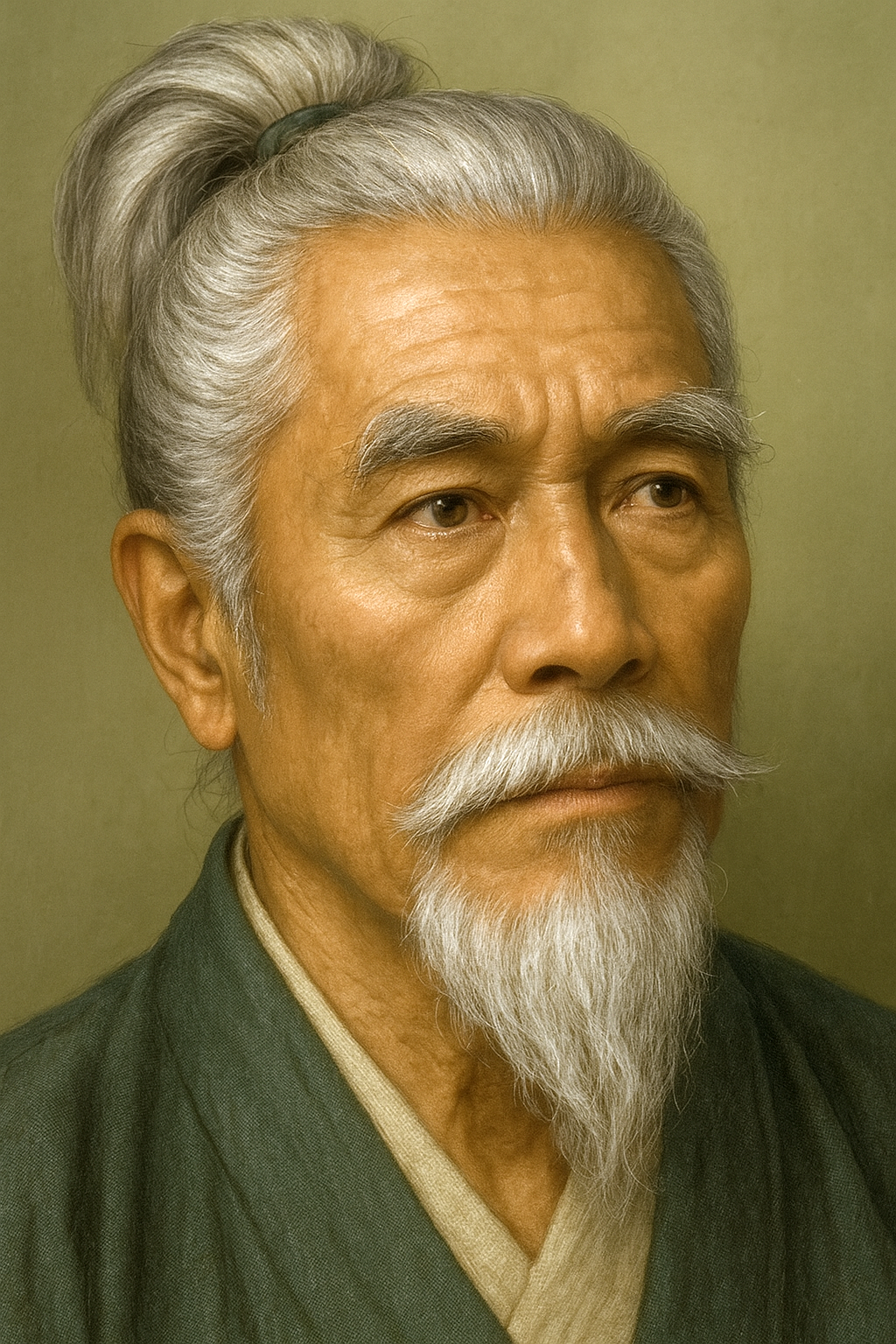

泉田胤直

奥州標葉氏の一門筆頭。主家衰退の中、相馬氏に内応し権現堂城落城の引き金となる。相馬家臣として厚遇され、泉田家の繁栄の礎を築いた。

奥州標葉郡の転換点:武将・泉田胤直の生涯と決断

序章:十五世紀末、奥州南部の地政学的状況

泉田胤直という一人の武将の決断を歴史的に評価するためには、まず彼が生きた十五世紀末の奥州、とりわけ陸奥国南部の地政学的な力学を理解することが不可欠である。この時代の奥州は、室町幕府の中央権力が著しく衰退し、守護や奥州探題といった幕府の出先機関もまた、その権威を失墜させていた 1 。かつて奥州に君臨した斯波氏(大崎氏)の権威も名目上のものとなり、各地の国人領主たちは、もはや中央の権威による庇護を期待できず、自らの実力のみで領土と一族の存亡を賭ける、熾烈な生存競争の時代へと突入していた 3 。

このような「力こそ正義」の下剋上の時代において、現在の福島県浜通り地方に位置した標葉郡の領主・標葉(しねは)氏は、極めて厳しい状況に置かれていた。北には、長年にわたり標葉郡の領有をめぐって激しく対立してきた宿敵・相馬氏が虎視眈々と南進の機会を窺っていた 1 。そして南からは、勢力を急拡大する岩城氏の圧力が日増しに強まっていた。文明6年(1474年)、標葉氏にとって南の緩衝地帯であり同盟相手でもあった楢葉氏が、岩城氏によって滅ぼされるという事件が発生する 4 。これにより、標葉氏は北の相馬、南の岩城という二大勢力に直接挟撃される、地政学的に絶望的な状況に追い込まれたのである 1 。

北と南からの軍事的圧力、同盟者の喪失、そして頼るべき中央権力の不在。この八方塞がりの状況は、標葉氏の内部に深刻な動揺と閉塞感をもたらした。本報告書で詳述する泉田胤直の行動は、単なる一個人の裏切りや野心として片付けられるものではない。それは、沈みゆく船から一族の未来を救い出すために下された、時代の必然ともいえる政治的決断であった。彼の生涯を追うことは、戦国乱世における地方領主のリアルな生存戦略と、一つの地域史が大きく転換する瞬間を克明に描き出すことに他ならない。

第一部:泉田氏の出自と胤直の登場

泉田胤直の決断が標葉氏の歴史に与えた衝撃の大きさを理解するためには、標葉一族における泉田氏の位置づけを正確に把握する必要がある。泉田氏は、桓武平氏繁盛流を称し、常陸大掾氏の流れを汲む標葉氏から分かれた庶流であった 6 。その祖は、南北朝時代の標葉氏当主・標葉隆安の弟である隆連の子、教隆(のりたか)とされる 6 。教隆は北標葉郡泉田村(現在の福島県双葉郡浪江町泉田)に泉田城を築き、その地名を姓としたのが泉田氏の始まりである 7 。

泉田城は、標葉氏の本拠である権現堂城の西約1キロメートルに位置し、請戸川を天然の堀とする要害であった 9 。この地理的関係からも、泉田城が権現堂城を守る上で極めて重要な支城であったことは明らかである。そして、泉田氏は単なる支城の主にとどまらず、標葉氏の数ある分家の中でも「一門筆頭」という別格の家柄であった 6 。これは、泉田氏が宗家にとって軍事的にも政治的にも最も信頼を置くべき存在であったことを意味する。胤直(当初の名は隆直)は、この一門筆頭の家に生まれ、泉田城主として、長年にわたる相馬氏との戦いの最前線に立ち続けていた 7 。

しかし、宗家と泉田氏の関係は、必ずしも常に安泰ではなかった。初代・教隆は宗家に背いて誅されたという伝承も残っており 10 、両家の間には古くから潜在的な緊張関係が存在した可能性が示唆される。この「一門筆頭」という地位は、平時においては宗家を支える最大の柱であるが、ひとたび宗家の統率力に陰りが見えれば、一族全体の利益を代表して宗家に代わる判断を下しうる、潜在的な指導者の立場でもあった。宗家が強力なリーダーシップを発揮している間は忠実な柱石として機能するが、宗家がその責務を果たせないと判断された時、一族の存亡をかけて宗家を見限るという選択肢を持ちうるのが、この地位の持つ二重性である。後に胤直が下す決断は、この「一門筆頭」という彼の立場を抜きにしては理解できない。それは単なる一家臣の離反ではなく、一族のナンバー2による、事実上のクーデターとしての性格を帯びていたのである。

【表1】標葉氏・泉田氏関連略系図

標葉宗家と主要な分家との血縁関係を理解するため、以下に簡略化した系図を示す。この系図は、泉田氏、藤橋氏、熊川氏といった、後の標葉氏滅亡の際に重要な役割を果たす一族が、いずれも宗家と極めて近い血縁関係にあったことを示している 1 。

|

家 |

祖 |

→ |

胤直の世代 |

備考 |

|

標葉宗家 |

標葉隆安 |

→ |

標葉隆成 |

権現堂城主。相馬氏との抗争の末、滅亡。 |

|

泉田家 |

標葉隆連 (隆安の弟) の子、泉田教隆 |

→ |

泉田隆直 (胤直) |

標葉氏一門筆頭。相馬氏に内通。 |

|

藤橋家 |

標葉隆連の子、標葉隆重 |

→ |

藤橋隆豊 |

宗家への恨みから相馬氏に内応。 |

|

熊川家 |

標葉隆光 (隆安の子) の子、標葉隆重 |

→ |

熊川隆定 |

標葉六騎七人衆の一人。子孫は相馬藩家老。 |

第二部:主家滅亡の引き金 ― 権現堂城の悲劇(明応元年/1492年)

明応元年(1492年)、標葉氏の歴史は、その本拠・権現堂城の落城とともに終焉を迎える。この悲劇は、外部からの侵略という単一の要因によって引き起こされたのではなく、長年にわたって蓄積された内部の歪みが、外部からの圧力によって一挙に崩壊した結果であった。

標葉宗家の内憂と家臣団の崩壊

権現堂城落城の直接的な引き金は、標葉宗家の統治能力の著しい低下にあった。当時の当主・標葉清隆は、長年にわたり相馬氏や岩城氏の侵攻を巧みに防いできた歴戦の武将であったが、この頃には老齢化し、かつての指導力を失っていた 1 。さらに深刻だったのは、その後継者である嫡男・標葉隆成の存在であった。相馬側の史料である『奥相秘鑑』や『奥相茶話記』は、隆成が「器量に乏しく」「粗暴な振る舞い」が多かったと繰り返し記しており、家臣団の信望を完全に失っていたことが窺える 1 。具体的な逸話こそ乏しいものの、敵方の史料が一貫してその無能を指摘している点は、彼の統率力に深刻な問題があったことを示唆している。

当主の老齢化と後継者の無能は、家臣団の動揺と分裂を招いた。標葉氏の屋台骨を支えるべき「六騎七人衆」と呼ばれる重臣たちの間にも、標葉家の将来に対する不安が広がり、忠誠心は大きく揺らいでいた 1 。彼らの中には、主家を見限り、南の岩城氏や北の伊達氏へと奔る者も現れるなど、家臣団の統制は事実上崩壊状態にあった 1 。もはや標葉氏は、一枚岩となって敵の侵攻に当たれる状態ではなかったのである。

相馬盛胤の侵攻と調略

この標葉氏の内部崩壊の好機を、相馬氏15代当主・相馬盛胤は見逃さなかった。盛胤の父・高胤はかつて権現堂城を攻めて敗死しており 13 、その雪辱を期す盛胤は、単なる力攻めではなく、標葉氏の内部対立を利用する「調略」を駆使した 14 。盛胤は、標葉氏の家中に密使を送り、不満を持つ重臣たちに内応を働きかけた。その最大の標的が、一門筆頭の泉田隆直であった。盛胤は隆直に使者を派遣し、破格の条件を提示して降伏を勧告したのである 7 。

主家の将来に絶望していた隆直は、この相馬氏からの誘いに応じた。彼の内応は、標葉氏の運命を決定づける一撃となった 10 。さらに、同じく標葉一族の有力者であった藤橋小四郎隆豊も相馬方に通じた。隆豊の父・隆重は、かつて主君・清隆に居城の新山城を攻め落とされた過去があり、宗家に対して深い恨みを抱いていたとされる 7 。この個人的な遺恨も、相馬氏の調略が功を奏する一因となった。

権現堂城の落城と史料の記述

明応元年(1492年)12月、相馬盛胤は再び大軍を率いて権現堂城に迫った 4 。城内では泉田隆直と藤橋隆豊が呼応し、城門を開いて相馬軍を城内へと引き入れた。藤橋氏の子孫が記したとされる『東奥標葉記』には、この時「泉田の甥」が城の内鍵を密かに製作したという、より生々しい記述も見られる 11 。内外からの攻撃に標葉勢は混乱し、城はあっけなく落城。城主・標葉清隆と嫡男・隆成は城中で自刃し、ここに数百年にわたる標葉宗家の歴史は幕を閉じた 4 。

この標葉氏滅亡の経緯は、編纂した側の立場によってその描かれ方が微妙に異なる。相馬藩の公式史書である『奥相秘鑑』は、泉田隆直の内応を強調し、相馬氏の支配を正当化する側面が強い 11 。一方で、標葉氏側の史料である『東奥標葉記』は、藤橋氏の役割を大きく描くなど、その視点に違いが見られる。これは、勝者である相馬氏が、自らの侵攻を「悪政に苦しむ標葉の家臣・領民を解放するための義戦」として物語を構築しようとした意図の表れと解釈できる。標葉隆成の「器量のなさ」を強調し、泉田胤直の行動を「主君の非道に耐えかねた義挙」として描くことで、彼の内応は「裏切り」から「正義の行動」へと転化され、結果として相馬氏による標葉郡併合の正統性が補強されるのである 17 。

史料を総合的に分析すると、標葉氏滅亡の主因は、相馬氏の侵攻そのものよりも、むしろ指導者の無能とそれに伴う家臣団の離反という「内部崩壊」にあったことが明らかである。相馬氏の侵攻は、すでに末期症状を呈していた標葉氏という組織に対する、とどめの一撃に過ぎなかった。泉田胤直の決断は、この崩壊プロセスの最終的な引き金を引く、象徴的な出来事だったのである。

【表2】標葉氏滅亡(明応の変)関連年表(1474-1492年)

権現堂城落城に至るまでの主要な出来事を時系列で整理する。

|

年代 |

出来事 |

関連史料 |

|

文明6年 (1474) |

標葉氏の同盟者であった楢葉氏が、南方の岩城氏に滅ぼされる。 |

4 |

|

嘉吉2年 (1442) 以降 |

相馬氏と標葉氏の抗争が激化。 |

1 |

|

時期不明 |

相馬氏14代当主・相馬高胤が権現堂城を攻めるも敗死。子の盛胤が家督を継ぐ。 |

13 |

|

明応元年 (1492) |

相馬盛胤が標葉氏重臣(泉田隆直、藤橋隆豊ら)への調略を開始。 |

7 |

|

明応元年 (1492) 12月 |

盛胤、権現堂城へ再度侵攻。泉田隆直らの内応により権現堂城は落城。 |

4 |

|

同日 |

標葉氏当主・標葉清隆と嫡男・隆成が自刃。標葉宗家が滅亡する。 |

4 |

【表3】標葉六騎七人衆一覧

標葉氏の中核をなした家臣団「六騎七人衆」の構成と、その後の動向を示す。彼らの分裂状況は、標葉氏の内部崩壊を如実に物語っている。

|

分類 |

氏名 |

居城・役職 |

寄騎 |

標葉氏滅亡後の動向 |

関連史料 |

|

六騎 |

井戸川大隅清則 |

酒井塁主 |

8騎 |

不明 |

1 |

|

|

山田和泉守光秀 |

井手村小田賀倉館主 |

6騎 |

不明 |

1 |

|

|

小丸主水正 |

大堀村小丸城主 |

7騎 |

不明 |

1 |

|

|

熊 左衛門尉 |

熊館主 |

5騎 |

不明 |

1 |

|

|

下浦伊予守清尚 |

下浦館主(標葉先方) |

5騎 |

不明 |

1 |

|

|

上野兵庫助 |

谷津田館主 |

6騎 |

不明 |

1 |

|

七人衆 |

室原摂津守隆宗 |

室原館主(標葉先方) |

6騎 |

岩城氏、相馬氏を経て伊達氏に仕える。 |

1 |

|

|

郡山織部丞 |

郡山館主 |

5騎 |

岩城氏を経て相馬氏に降るが、子孫は断絶。 |

1 |

|

|

樋渡摂津守隆則 |

樋渡館主 |

5騎 |

相馬氏に謀反し、伊達氏に仕える。 |

1 |

|

|

苅宿能登守倶家 |

苅宿館主 |

5騎 |

不明 |

1 |

|

|

熊川美濃守隆定 |

熊川館主(標葉先方) |

7騎 |

相馬氏に仕え、子孫は中村藩筆頭家老となる。 |

1 |

|

|

牛渡播磨守重清 |

牛渡館主 |

5騎 |

藤橋氏と共に相馬氏に内応。 |

7 |

|

|

上浦兵庫頭隆興 |

小高郷上浦村中村塁主 |

不明 |

不明 |

1 |

第三部:相馬家臣としての栄達

主家を滅亡に導いた泉田隆直であったが、新たな主君・相馬盛胤の下で冷遇されることはなく、むしろ破格の待遇をもって迎えられた。これは、戦国時代における「寝返り」の対価と、有能な人材を敵方から引き抜いた際の処遇の実例として、極めて興味深い事例である。

盛胤が胤直に与えた恩賞は、彼の功績の大きさと、盛胤の彼に対する期待の高さを物語っている。

第一に、主君が家臣に自らの名の一字を与える「偏諱(へんき)」という、最高級の名誉が与えられた。隆直は盛胤の「胤」の字を賜り、「泉田胤直」と改名した 8。これは、胤直を単なる家臣としてではなく、一族同様の存在として遇するという盛胤の意思表示であった。

第二に、相馬家の家紋である「繋ぎ駒」の使用が許可された 19。これもまた、彼が相馬一門に準ずる特別な地位を与えられたことの証である。

第三に、旧来の所領である泉田の地はそのまま安堵された 6。これにより、胤直は自らの勢力基盤を維持したまま、新たな主君の下で再出発することができた。

所領や名誉だけでなく、胤直には新たな統治者としての重責が与えられた。彼は、滅亡した標葉氏の旧領一帯の軍事・行政を統括する「標葉郷大将」に任命されたのである 6 。郷大将とは、特定の「郷」という広域単位における軍事指揮権を持つ、侍大将よりも格上の役職であり 20 、旧標葉領の安定化という重要任務を、その地の最大の実力者であった胤直に委ねたことを意味する。

さらに、泉田家は相馬家臣団の中で最高位の家格である「御一家」に列せられた 7 。これにより、泉田家は江戸時代を通じて中村藩(相馬藩)の藩政において、藩主の一族として特別な地位を占める重臣となることが約束された。

盛胤が胤直をここまで厚遇した背景には、彼の優れた統治戦略があったと考えられる。第一に、胤直の功績に最大限報いることで、他の国人領主たちに「相馬に味方すれば、これだけの恩賞が得られる」という強力なメッセージを発信する狙いがあった。第二に、旧標葉領の統治を、在地事情に精通し、人望も厚い胤直に委ねることで、旧領民や旧家臣の反発を抑え、スムーズな支配体制への移行を図るという現実的な目的があった。そして第三に、「裏切り者」を冷遇すれば、かえって将来の不安要素になりかねない。むしろ破格の待遇で完全に自陣営に取り込み、その忠誠心を確実なものにすることこそが、長期的な安定に繋がると判断したのである。これは、武力だけでなく人心掌握術にも長けた、盛胤の統治者としての非凡さの表れと言えよう 22 。

胤直自身は、これらの栄達を享受した後、嫡男の胤清に家督を譲り、自らは出家して「桃林入道」と号し、穏やかな隠居生活を送ったと伝えられている 6 。彼の決断は、彼一代の成功に留まらず、泉田家のその後の繁栄の礎を築いたのであった。

第四部:泉田家のその後 ― 胤直の遺産

泉田胤直の決断がもたらした果実は、彼一代の栄達に留まらなかった。彼の選択は、その後400年近くにわたる泉田家の繁栄を約束する、極めて成功した「投資」であった。滅びゆく標葉氏と運命を共にする道を選ばず、新たな主君の下で生きる道を選んだことで、泉田家は戦国の動乱を乗り越え、近世大名の重臣としてその家名を後世に伝えたのである。

胤直の跡を継いだ嫡男・泉田胤清は、父の地位と役職を継承し、標葉郷大将として旧領の統治にあたった 6 。また、次男の胤泰は、同じく標葉一族の名門である藤橋家の養子に入り、旧標葉系の一族間の結束を維持し、相馬家中のネットワークを強化する役割を果たした 6 。

泉田家が完全に相馬家の忠実な重臣として機能していたことを示す何よりの証拠は、胤直の孫・泉田胤雪の活躍である。胤雪は「智将」としてその名を知られ、相馬氏16代当主・相馬義胤(盛胤の子)の時代、奥州の覇権を目指す伊達政宗の激しい侵攻に直面した 6 。天正16年(1588年)、伊達政宗が相馬領に攻め込んだ際、胤雪は主君・義胤の命を受け、最前線である大越城の守将として伊達軍と対峙し、見事に城を防衛したと記録されている 7 。祖父が滅ぼした標葉氏の仇敵であった相馬氏のために、その孫が命を懸けて戦う。この事実は、泉田家の忠誠の対象が、もはや標葉宗家ではなく、相馬宗家へと完全に移行し、新たな主従関係が磐石なものとなっていたことを雄弁に物語っている。

泉田家の繁栄は江戸時代に入っても続いた。相馬中村藩において、泉田家は藩主の一族に次ぐ最高位の家格である「御一家」の地位を幕末まで維持した 7 。その知行高は772石に及び 6 、藩内でも屈指の重臣として家老職などを歴任し、藩政の中枢を担い続けた。時代の終焉である戊辰戦争の際には、泉田豊後守胤正が藩主から特別に一軍の指揮を任されるなど 6 、泉田家は最後まで相馬藩の重責を担う存在であり続けた。

戦国時代の武士にとって、主君への「忠」は重要な徳目であったが、それ以上に「家名の存続と繁栄」は、何にも代えがたい至上命題であった 22 。滅びゆく主君と運命を共にする「殉死の美学」も確かに存在するが、より多くの武士は、一族をいかにして未来へ繋ぐかという現実的な選択を迫られた。泉田胤直の決断は、旧主への忠義という一点においては非難されるかもしれないが、「家の存続」という戦国武士の最大の目標を見事に達成した、稀有な成功例として評価することができる。彼の選択がなければ、泉田家もまた、主家の標葉氏と共に歴史の闇に消えていた可能性が高いのである。

結論:泉田胤直という武将の再評価

泉田胤直の生涯を、彼が生きた時代の文脈の中で多角的に検証すると、その人物像は「裏切り者」という単純なレッテルでは到底捉えきれない、複雑かつ奥行きのあるものとして浮かび上がってくる。

彼の行動は、旧主・標葉氏の視点に立てば、紛れもない「裏切り」である。しかし、戦国時代の倫理観、すなわち主君と家臣の関係が絶対的な忠誠ではなく、「御恩と奉公」という相互契約に基づいていたことを考慮する必要がある 22 。主君は家臣の所領と生活を保障する「御恩」を与える義務を負い、家臣はその恩に「奉公」で応える。もし主君がその義務を果たし得ない、あるいは家臣の目から見てその能力がないと判断された場合、家臣が自らの家と領民を守るために新たな主君を求めることは、必ずしも不義理な行為とは見なされなかった 23 。統率力を失い、家臣団の離反を招いていた標葉宗家を見限り、より強力で将来性のある相馬氏を選んだ胤直の決断は、この時代の力学の中では、極めて合理的で現実的な選択をした「リアリスト」の行動として評価できる。

歴史的な役割として、泉田胤直は相馬氏の浜通り南部への進出において、決定的な役割を果たしたキーパーソンであった。彼の内応がなければ、相馬氏による標葉郡の併合は、より多くの時間と血を要したことは間違いない。彼の決断は、標葉郡の支配者を交代させ、その後の南奥州における相馬氏と伊達氏の長きにわたる抗争の勢力図を規定する、重要な画期となった。

総じて、泉田胤直は、滅びゆく旧勢力を見限り、勃興する新興勢力と結ぶことで、自らの一族を近世まで続く名門へと押し上げた、戦国乱世の転換期を象徴する武将である。彼の行動は、個人の倫理や忠誠心といった問題を超え、一つの地域史を大きく動かす原動力となった。その生涯は、綺麗事では済まされない戦国武士のリアルな生存戦略と、地方における権力交代のダイナミズムを、我々に鮮烈に示してくれるのである。

引用文献

- 相馬高胤 - 千葉氏の一族 https://chibasi.net/soryo311.htm

- 解 説 書 - 奥州市 https://www.city.oshu.iwate.jp/material/files/group/79/26831.pdf

- すでに述べたところである。しかし、南北朝期の斯波氏の越前支配は必ずしも順調に進展したわけではなく、幕府内の政争の波のなかで高経の立場が揺れ動いたために - 『福井県史』通史編2 中世 https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/kenshi/T2/T2-2-01-02-01-01.htm

- 権現堂城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%A9%E7%8F%BE%E5%A0%82%E5%9F%8E

- 澤田家譜第一巻(2) 第二部楢葉郡浅見川村 http://shihainin-shosai.com/kafu2.htm

- 武家家伝_相馬泉田氏 http://www2.harimaya.com/sengoku/html/izumida.html

- 相馬泉田家 (相馬中村藩御一家) - 千葉氏の一族 https://chibasi.net/izumida.htm

- 陸奥 泉田城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/mutsu/izumida-jyo/

- 権現堂城 小丸館 余湖 http://yogokun.my.coocan.jp/hukusima/namiemati.htm

- 泉田城 http://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.izumida.htm

- 調査日誌581日目(通算1463日目) -権現堂城の戦いを描いた典籍④ ... https://ameblo.jp/namie-gongendo/entry-12908824097.html

- 武家家伝_標葉氏 http://www2.harimaya.com/sengoku/html/sineha.html

- 相馬氏 - 千葉氏の一族 https://chibasi.net/souma.htm

- 相馬顕胤(そうま あきたね) 拙者の履歴書 Vol.138~浜の守護、乱世を生きる - note https://note.com/digitaljokers/n/n877ad0802cfb

- 東奥標葉記(とうおうしねはき)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9D%B1%E5%A5%A5%E6%A8%99%E8%91%89%E8%A8%98-3031779

- 奥相秘鑑の原本/相馬市公式ホームページ https://www.city.soma.fukushima.jp/shinososhiki/shogaigakushuka/bunka/digital_museum/bunka_guide/shi_bunkazai/537.html

- 相馬中村藩の地域支配と文書実践 https://kokubunken.repo.nii.ac.jp/record/3844/files/KA1107.pdf

- 小高から中村へ −戦国武将相馬義胤の転換点 - 東北学院大学 https://www.tohoku-gakuin.ac.jp/research/journal/bk2011/pdf/bk2011no09_07.pdf

- 相馬盛胤 - 千葉氏の一族 https://chibasi.net/soryo312.htm

- 戦国時代の指揮官とは|大将、軍師、侍大将などの役割を解説【戦国ことば解説】 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/1134032

- 中村藩と近代のはじまり - 南相馬市 https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/43/202111kikakuten_pamphlet.pdf

- 武家家訓に見る武家精神 https://rikkyo.repo.nii.ac.jp/record/2001221/files/AA11649321_23_05.pdf

- 出世、結婚、懐事情、娯楽etc.Q&Aで知る戦国家臣の「実態」 〜前編〜|歴史人 - note https://note.com/rekishijin_note/n/nab570a081f4a

- 相馬泉家 (相馬中村藩御一家) - 千葉氏の一族 https://chibasi.net/izumi.htm

- 戦国大名と守護大名の違いは?家臣に忠誠心は不要だった!?今さら聞けない戦国時代のキーワード解説 | 歴史・文化 - Japaaan - ページ 2 https://mag.japaaan.com/archives/230682/2