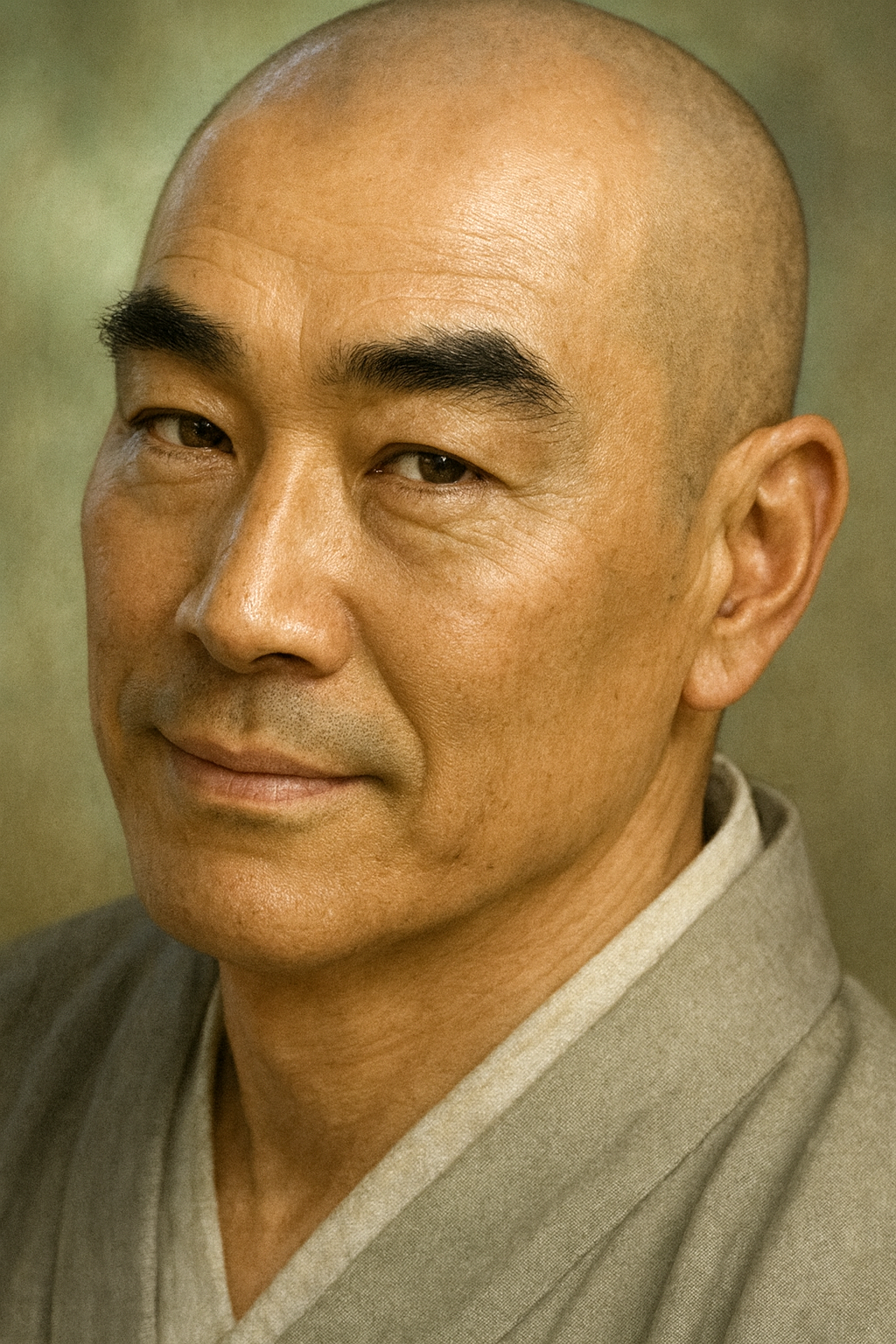

法華経寺日親

法華経寺日親は、室町中期の高僧日親と戦国期国府台合戦、日蓮宗の武装化のイメージが融合した複合的歴史像。中山法華経寺は合戦の舞台となった。

法華経寺日親をめぐる歴史的探求:室町の殉教者と戦国の動乱

序論:二人の「日親」像 — 問いの再定義

日本の戦国時代、下総国を舞台に活躍したとされる「法華経寺日親」という人物像は、歴史の重層的な記憶が織りなす、きわめて興味深い研究対象である。利用者より提示された「1494年から1567年頃に活躍し、大名の要請で一軍を率いて合戦に参加した旧仏教系の住持」というイメージは、特定の一個人の生涯を追うだけではその全体像を捉えることができない。

詳細な調査の結果、歴史資料において確固たる足跡を残す「日親」は、室町時代中期に生きた久遠成院日親(1407年-1488年)であることが判明した 1 。彼は、将軍足利義教への諫言によって壮絶な法難に遭ったことで知られる高僧であり、その生没年は利用者像の時代とは約1世紀の隔たりがある。一方で、利用者像が指し示す戦国期の下総国、特に中山法華経寺が位置する国府台周辺は、後北条氏と里見氏の覇権をかけた「国府台合戦」の激戦地であった 3 。

この年代と事績の乖離は、単なる事実誤認として片付けるべきではない。むしろ、これは歴史的記憶が形成される過程を示す貴重な事例と言える。すなわち、

- 室町時代の偉大な宗教家**「日親」 の名とその修行の地 「中山法華経寺」**の記憶。

- 戦国時代にその寺院の目前で繰り広げられた**「国府台合戦」**という軍事的現実。

- 同時代、特に京都で強大な力を誇った日蓮宗(法華宗)の**「武装化(法華一揆)」**という社会的イメージ。

これら三つの要素が、「中山法華経寺」という場所を触媒として、時を超えて融合し、一人の英雄的な「武僧・日親」という複合的な歴史像を形成した可能性が極めて高い。

本報告書は、この仮説に基づき、二部構成でその謎を解き明かす。第一部では、史料に裏付けられた久遠成院日親の不屈の生涯と思想を徹底的に詳述する。第二部では、利用者像の背景にある戦国期下総の動乱と、その中での中山法華経寺の役割、そして日蓮宗の武装化という時代的文脈を分析する。これにより、当初の問いに多角的かつ深い洞察をもって応えることを目指す。

【表1】二人の「日親」像の比較対照表

|

属性 |

利用者の提示像 |

歴史資料上の久遠成院日親 |

|

時代 |

戦国時代 |

室町時代中期 |

|

生没年 |

1494年~1567年頃 |

1407年~1488年 1 |

|

活動拠点 |

下総国 |

下総、肥前、京都 1 |

|

主要な事績 |

大名の要請で合戦に参加 |

『立正治国論』による国家諫暁、法難(鍋かむり) 1 |

|

関連する権力者 |

不明(戦国大名) |

将軍・足利義教 1 |

|

歴史的イメージ |

武僧、領主的存在 |

不屈の法華行者、殉教者 |

第一部:不屈の法華行者 — 久遠成院日親(1407-1488)の生涯と思想

第一章:出自と中山法華経寺での修学

久遠成院日親の生涯を理解する上で、その原点である出自と修学環境は不可欠な要素である。彼の後の過酷な運命に屈しない精神性は、この時期に育まれたと言っても過言ではない。

日親は応永14年(1407年)、上総国埴谷(現在の千葉県山武市)に生まれた 1 。俗名を埴谷重継の子といい、武士の家系に連なる出自であった 2 。この武士階級としての背景が、彼の不撓不屈の精神性や、権力に対して一歩も引かない剛直な性格を形成する一因となった可能性は十分に考えられる。

出家後、彼が修学の場として身を置いたのが、下総国葛飾郡中山(現在の千葉県市川市中山)に位置する正中山法華経寺である 1 。この寺院は、宗祖日蓮の高弟であった富木常忍(日常)が開いた法華寺と、同じく高弟の太田乗明の子・日高が開いた本妙寺が、後に統合して成立した日蓮宗中山門流の中核寺院であった 7 。日蓮真筆の『観心本尊抄』や『立正安国論』(いずれも国宝)をはじめとする数多くの貴重な聖教を所蔵し、宗門内において極めて高い権威と学問水準を誇っていた 8 。

さらに、当時の中山法華経寺は、単なる宗教施設に留まらなかった。下総国の守護大名であった千葉氏の強力な庇護を受け、両者は不可分の関係を築いていた 8 。特に肥前千葉氏の祖となる千葉胤貞は、法華経寺の俗別当(世俗の最高後援者)に就任し、自らの養子である日祐を第三世貫首の座に据えるなど、寺院の運営に深く関与していた 5 。

このような環境は、若き日の日親に二重の影響を与えたと考えられる。一つは、日蓮の教えの真髄に触れることができる学問的環境。もう一つは、宗教が地域の支配者と密接に結びつくことで生まれる「政教複合体」としての現実である。理想とすべき教義と、権力と結びついた教団の現実との間に存在する緊張関係を、彼は多感な青年期に肌で感じていたはずである。この経験が、後に彼を教団内部の改革へと駆り立てる伏線となっていく。

第二章:九州下向と教団改革への目覚め

日親の思想が先鋭化し、その後の生涯を決定づける転機となったのが、若き日の九州下向であった。彼が初めて直面した「教団内部の堕落」との戦いは、後の国家諫暁へと繋がる重要な原体験となる。

日親はわずか19歳にして、中山門徒から推され「九州の導師」という重責を担い、肥前国小城(現在の佐賀県小城市)の光勝寺へ派遣された 1 。この光勝寺もまた、九州に下向した千葉氏一族が開基檀越となって建立した寺院であり、中山法華経寺と千葉氏の広域なネットワークの一翼を担う拠点であった 5 。

しかし、日親が現地で目の当たりにしたのは、法華経への純粋な信仰とはかけ離れた現実であった。外護者である千葉氏は、法華経を信仰すると同時に、薬師如来や観音菩薩なども併せて祀る「雑乱信仰」の状態にあった 5 。日親は、法華経こそが唯一絶対の正法であるとする日蓮の教えに基づき、これを厳しく批判した。彼にとって、このような信仰のあり方は、宗門の根幹を揺るがす妥協であり、断じて容認できるものではなかった。

日親は21歳の時、この問題を本山である中山法華経寺の貫首・日有に書状で訴え、改善を求めた。しかし、日有は在地領主であり、教団の有力な檀那である千葉氏との関係を重視し、日親の過激な主張を退けた 5 。理想よりも現実の秩序維持を優先した本山の対応に、日親は深く失望した。

承引しがたい日親は、永享5年(1433年)、ついに実力行使に出る。光勝寺の諸堂に安置されていた薬師、観音などの像を自らの手で取り除いたのである 5 。この行動は、教団の秩序に対する明確な挑戦であった。結果として日親は日有によって破門され、中山門徒から完全に異端視されることとなった 5 。

この一連の出来事は、日親の思想的立場を決定づけた。すなわち、法華経以外の教え(謗法)を信じる者からの布施は受けず、またそのような者へは施しをしないという「不受不施」の思想である 2 。九州での経験を通じて、彼の敵は他宗派や外部の権力者である前に、まず自らが属する教団内部の妥協主義、堕落した姿そのものであると彼は確信した。この内部告発者としての痛烈な経験が、彼の正義感を先鋭化させ、批判の矛先をより大きな権力である室町幕府へと向かわせる直接的な動因となったのである。

第三章:「鍋かむり日親」— 国家諫暁と法難

九州での苦い経験を経て、日親の宗教的情熱は、より大きな対象である国家そのものへと向けられる。彼の名を日本の仏教史に不朽のものとして刻みつけた「鍋かむりの法難」は、その思想的帰結であり、彼の生涯における最大のクライマックスであった。

故郷を離れた日親は、永享9年(1437年)に京都へ上り、街頭での辻説法を開始する 1 。その弁舌は多くの人々を惹きつけ、やがて京都における新たな活動拠点として本法寺を開創するに至った 1 。

彼はここで、宗祖日蓮の『立正安国論』に倣い、自らの思想の集大成である『立正治国論』を著した 1 。その内容は、相次ぐ戦乱や災害の根源は国家が正法である法華経に背き、邪教を信仰していることにあるとし、為政者に対して他宗の禁圧と法華経への帰依を迫る、極めて過激なものであった。

そして、その諫言の対象として日親が定めたのが、時の室町幕府第6代将軍・足利義教であった。義教は、籤引きで将軍に選ばれたという異例の経歴を持ち、反対勢力を次々と粛清し、「万人恐怖」とまで評された独裁的で苛烈な人物として知られていた 1 。日親は、この最も危険な権力者に対して、あえて改宗を迫るという直接対決の道を選んだのである。

当然ながら、この試みは義教の逆鱗に触れた。永享12年(1440年)、日親は幕府によって捕らえられ、投獄された 1 。獄中での取り調べは過酷を極めた。その中でも特に後世に語り継がれているのが、灼熱に焼かれた鉄鍋を頭に被せられるという凄惨な拷問である 1 。これは単なる肉体的苦痛を与えるだけでなく、僧侶の象徴である剃髪した頭を焼き、その権威を根底から否定しようとする、極めて残忍で侮辱的な行為であった。しかし、日親はこの拷問に屈することなく、最後まで自説を曲げなかったと伝えられる。この壮絶な伝説から、彼は「鍋かむり日親」という異名で呼ばれるようになった 1 。

彼の運命が転換するのは、嘉吉元年(1441年)のことである。将軍足利義教が、自らが催した宴の席で家臣の赤松満祐によって暗殺されるという前代未聞の事件(嘉吉の乱)が勃発した。これにより新将軍のもとで大赦が行われ、日親もまた奇跡的に出獄を果たしたのである 1 。

この一連の事件は、室町時代中期における「政治権力と宗教的信念の極限的衝突」を象徴している。義教の絶対主義的な権力と、日親の原理主義的な信仰という、決して相容れない二つの強固な意志が正面からぶつかり合った結果、日親は単なる一僧侶から、権力に屈しない「殉教者」へと昇華された。この劇的な物語性が、彼の死後も人々を強く惹きつけ、その教えが宗派を超えて語り継がれる大きな要因となったのである。

第四章:日親の思想と後世への影響

九死に一生を得て出獄した日親は、その後の人生においても布教への情熱を失うことはなかった。彼の思想と行動は、日蓮宗の歴史に深く刻まれ、後世に大きな影響を与え続けることになる。

日親の思想の核心は、宗祖日蓮の教え、とりわけ他宗の誤りを論破して正法に導く「折伏」と、国家権力者に対して誤りを正すよう諫める「国家諫暁」を、いかなる権力にも妥協せず、文字通りに実践しようとする徹底した原理主義にあった 12 。彼は、教団の安泰や世俗的な繁栄のために教義を曲げることを最大の悪とみなし、その生涯をかけて純粋な信仰を貫き通そうとした。

赦免後は、弾圧によって破壊された京都本法寺の再建に尽力し、そこを拠点に再び精力的な布教活動を展開した 1 。彼の不屈の姿は多くの信徒の心を打ち、教団は再興を遂げた。そして長享2年(1488年)9月17日、82歳でその波乱に満ちた生涯を閉じた 1 。

日親が後世に遺した影響は計り知れない。

第一に、彼の厳格な「不受不施」の姿勢は、後の日蓮宗における「不受不施派」の精神的支柱の一つとなった。江戸時代、幕府の宗教統制に対して非妥協的な態度を貫いた不受不施派の僧侶たちは、日親を自らの先駆者として尊崇した。

第二に、彼の出身母体である中山法華経寺もまた、日親のような傑僧を輩出した寺院として、その名声を一層高めることになった 7。現在も、塔頭の一つである法宣院は日親ゆかりの寺院として知られている 15。

第三に、「鍋かむり」の劇的な物語は、講談や浮世絵などの題材として広く民衆に親しまれ、日親は宗派の枠を超えた宗教的英雄として、人々の記憶に深く刻み込まれていった。

総じて、日親の生涯は、宗教が持つ二つの側面、すなわち「社会秩序と一体化し安定をもたらす力」と「既存の権威や秩序を根底から批判し変革を促す力」のうち、後者を先鋭的に体現したものであった。彼は、日蓮宗の歴史における「ラディカルな良心」として機能し、その存在は、教団が安易な体制内仏教に安住することを許さない、常に原点を問い直させる精神的な楔として、今日に至るまで生き続けている。

第二部:戦国動乱のなかの法華経寺 — 利用者像の背景を探る

第一章:戦国期下総の政治・軍事情勢

利用者像が形成された16世紀の戦国時代、中山法華経寺が位置する下総国は、関東の覇権をめぐる争乱の渦中にあった。この時代の政治・軍事状況を理解することは、法華経寺と「合戦」のイメージが結びついた背景を解明する上で不可欠である。

室町幕府の権威が失墜した関東では、新たな支配者たちが激しい勢力争いを繰り広げていた。中でも、伊豆・相模を拠点とする後北条氏は、初代・伊勢宗瑞(北条早雲)以来、破竹の勢いで関東各地へ進出。三代・氏康の時代には武蔵国南部から下総国西部へとその支配域を拡大し、関東における最大の勢力となっていた 3 。

この後北条氏の膨張に対し、安房国(千葉県南部)を拠点とする里見氏が強力な対抗勢力として立ちはだかった 18 。さらに、下総国小弓城(現在の千葉市)には、古河公方家から分裂した小弓公方・足利義明が拠点を構え、里見氏らと結んで反北条勢力の中核をなしていた 16 。

一方、下総国の旧来の名門であった千葉氏は、この二大勢力の狭間で極めて複雑な立場に置かれていた。一族内の対立や、後北条氏・里見氏からの圧力を受け、時には後北条方に、時には反後北条方にと、その時々の情勢に応じて離合集散を繰り返す不安定な状態にあった 18 。

このような状況下で、中山法華経寺の近隣に位置する「国府台」は、極めて重要な戦略拠点と見なされていた。国府台は、武蔵国と下総国を隔てる太日川(現在の江戸川)東岸の台地であり、対岸の武蔵国を一望できる軍事上の要衝であった 17 。ここを制する者は、房総半島と関東北部を結ぶ交通路を支配し、武蔵国への侵攻、あるいはその防衛の橋頭堡とすることができた。

そのため、この国府台の地をめぐって、後北条氏と里見・小弓公方連合軍との間で、関東の覇権を決定づける大規模な合戦が二度にわたって繰り広げられることになる。中山法華経寺は、その意思とは無関係に、この巨大な軍事衝突の最前線に位置するという、極めて緊迫した環境下に置かれていたのである。寺院の存続そのものが、周辺大名の勢力均衡の上に成り立つ、きわめて不安定なものであったことは想像に難くない。

第二章:国府台合戦と中山法華経寺

戦国期下総の覇権を決定づけた二度の国府台合戦において、中山法華経寺は単なる傍観者ではなかった。特に第二次合戦では、寺院そのものが合戦の舞台となる。この歴史的事実こそ、利用者像の核心にある「法華経寺」と「合戦」のイメージを結びつけた最も重要な接点である。

第一次国府台合戦(天文7年/1538年)

この戦いは、関東への勢力拡大を図る後北条氏綱・氏康の軍勢と、それを阻止しようとする小弓公方・足利義明、そして同盟者である里見義堯の連合軍との間で勃発した 3。義明は1万以上の兵を率いて国府台に布陣したが、数で勝る後北条軍の猛攻の前に敗北。義明自身もこの戦いで討死し、小弓公方はここに滅亡した 18。この合戦において、中山法華経寺が直接的に何らかの役割を果たしたことを示す明確な史料は見当たらない。

第二次国府台合戦(永禄6年-7年/1563年-1564年)

第一次合戦から約25年後、再び同じ場所で両勢力が激突する。勢力を回復した里見義堯・義弘父子が、上杉謙信と結んで後北条氏を脅かしたことが発端であった 18。里見軍約1万2千が国府台城に入ると、後北条氏康・氏政父子も約2万の兵を率いて出陣。江戸川を挟んで対峙した 18。

この第二次合戦において、中山法華経寺が歴史の表舞台に登場する。近年の研究で有力視されている説によれば、後北条軍は里見軍の背後を突くため、国府台の南方に位置する 中山法華経寺に本陣を置き、その周辺に軍を展開した とされる 24 。これは、寺院が合戦において軍事拠点、すなわち司令部として明確に利用されたことを示す決定的な記録である。

この戦いは、緒戦で後北条方の遠山綱景らが討ち取られるなど激戦となったが、最終的には後北条軍の奇襲が成功し、里見軍は多くの将兵を失って敗走した 18 。

「法華経寺の僧が軍を率いた」という直接的な証拠は存在しない。しかし、「法華経寺が後北条軍の司令部になった」という事実は、利用者像の原型を考察する上で極めて重要である。寺の境内に数万の軍勢が駐留し、大将である北条氏康・氏政父子が軍議を開き、そこから部隊が出撃していく光景は、寺院が合戦の中枢であったという強烈な印象を当時の人々に与えたはずである。後世、この「寺が軍事中枢であった」という記憶が語り継がれるうちに、より単純で英雄的な物語、すなわち「寺の主(住持)が軍を率いた」という形へと記憶が変容・昇華されていった可能性は非常に高い。利用者像は全くの創作ではなく、第二次国府台合戦における法華経寺の役割という「史実の核」が、物語化・伝説化する過程で生まれたものと解釈するのが最も合理的であろう。

第三章:戦国時代の「僧兵」と「法華一揆」

「僧侶が戦う」というイメージは、戦国時代という文脈においては、決して突飛なものではなかった。むしろ、当時の社会通念として広く受け入れられていた可能性が高い。この時代背景を理解することは、利用者像が生まれた土壌を探る上で欠かせない。

中世後期から戦国時代にかけて、中央の権力が弱体化すると、各地の有力寺社は自らの広大な荘園(寺社領)や権益を守るため、自衛武装する傾向を強めた。比叡山延暦寺や奈良興福寺の「僧兵」は、時に朝廷や幕府の意向すら左右するほどの強大な武力集団として知られていた 25 。寺院は単なる信仰の場ではなく、武器を備蓄し、時には自ら製造する軍需産業の拠点でもあった 25 。

この寺社勢力の武装化の中でも、特に戦国期に強烈なインパクトを与えたのが、日蓮宗(法華宗)の信徒たちであった。16世紀前半の京都では、商工業者である「町衆」を中心に日蓮宗が爆発的に広まり、彼らは強固な信徒組織を形成した 27 。彼らは、他宗の信者からの布施を受けず、与えもしないという排他的な教義(不受不施)を掲げ、自衛のために武装。やがて「法華一揆」と呼ばれる一大勢力へと成長し、一時は京都の自治権を掌握するほどの力を持った 27 。

その力の頂点を示すのが、天文5年(1536年)に起きた「天文法華の乱」である。法華一揆の勢力拡大を恐れた比叡山延暦寺が、近江の六角定頼らと結託し、京都にあった日蓮宗の二十一ヶ本山をことごとく焼き討ちにした大事件である 30 。この戦いは応仁の乱を上回るほどの被害を京都市中に与えたとされ、法華宗徒が一大軍事勢力であったことを何よりも雄弁に物語っている 28 。

このような時代にあって、「日蓮宗の有力寺院」という言葉は、単なる宗教施設の響きだけでなく、「武装し、団結し、時には戦う力を持つ集団」というニュアンスを帯びていた。下総国の一農民や武士が「中山の法華経寺」と聞いた時、その頭に、遠く京都で猛威を振るった法華一揆のイメージが重なったとしても不思議ではない。

中山法華経寺が、国府台合戦で積極的に戦闘に参加したという記録はない。しかし、同寺で現在に至るまで続けられている冬の100日間に及ぶ「大荒行」にみられるような、修練を重んじる厳格な気風 32 と、戦国時代における日蓮宗全体の「武」のイメージが結びつき、国府台合戦という具体的な出来事を背景として、「法華経寺の僧が戦った」という物語が生まれる土壌は、十分に整っていたと言えるだろう。

結論:歴史像の再構築

本報告書における徹底的な調査と分析の結果、利用者より提示された「戦国期に下総で活躍した武僧・法華経寺日親」という人物像は、特定の一個人を指すものではなく、 複数の歴史的事実と時代的イメージが、中山法華経寺という場所を触媒として、時を超えて融合・再構築された「複合的歴史像」である と結論付けられる。

この複合的歴史像を構成する要素は、以下の三点に集約される。

- 核となる人物の記憶: 室町時代中期、将軍権力に屈することなく自らの信念を貫き、「鍋かむり」の法難という壮絶な伝説を残した偉大な宗教家、 久遠成院日親 。彼の不屈の精神と、その修学の地である中山法華経寺との深い結びつきが、物語の英雄としての原型を提供した。

- 核となる場所の記憶: 戦国時代、関東の覇権をめぐる最大の激戦地の一つとなった 国府台 。そして、その第二次合戦において、後北条軍の司令部として利用され、紛れもなく戦乱の中枢となった 中山法華経寺 の歴史的現実が、物語に具体的な舞台と軍事的な背景を与えた。

- 核となる時代の記憶: 寺社が自衛のために武装することが常態化し、特に日蓮宗が京都において「 法華一揆 」として強大な軍事・政治勢力を形成した戦国時代という時代背景。この社会通念が、「日蓮宗の有力寺院である中山法華経寺もまた戦う力を持つ」というイメージの蓋然性を補強した。

これらの要素が、長い年月を経て人々によって語り継がれる中で、次第に一つの物語へと収斂していったと考えられる。すなわち、日親の「精神的な強さ」の記憶が、戦国期の法華経寺が経験した「物理的な(軍事的な)関与」の事実と結びつき、さらに日蓮宗全体の「武」のイメージによって補強されることで、一人の英雄的な「武僧・日親」の物語が創造されたのである。

したがって、本調査は、単に一人の人物の生涯を明らかにしただけでなく、歴史的記憶がいかにして構築され、変容していくかという、重層的でダイナミックなプロセスの一例を解明するものであったと言える。当初の問いは、歴史の断片が織りなす、豊かで複雑なタペストリーの糸口を我々に示してくれたのである。

【表2】久遠成院日親および関連事件 年表

|

西暦 |

元号 |

久遠成院日親の動向 |

関連する歴史的動向(下総・中央) |

|

1407年 |

応永14年 |

上総国埴谷に誕生 1 |

|

|

1428年 |

正長元年 |

|

足利義教、第6代将軍に就任。 |

|

1429年 |

永享元年 |

|

|

|

1433年 |

永享5年 |

肥前国光勝寺にて教団改革を試み、中山門徒から破門される 5 。 |

|

|

1436年 |

永享8年 |

|

天文法華の乱(京都)。 |

|

1437年 |

永享9年 |

上洛し、京都で布教を開始 1 。 |

|

|

1439年 |

永享11年 |

『立正治国論』を著す 1 。 |

|

|

1440年 |

永享12年 |

将軍足利義教を諫言し、投獄される(鍋かむりの法難) 1 。 |

|

|

1441年 |

嘉吉元年 |

嘉吉の乱で義教が暗殺され、大赦により出獄 1 。 |

|

|

1488年 |

長享2年 |

京都にて82歳で遷化 1 。 |

|

|

(日親没後) |

|

|

|

|

1538年 |

天文7年 |

|

第一次国府台合戦 。後北条氏綱が小弓公方足利義明を破る 3 。 |

|

1564年 |

永禄7年 |

|

第二次国府台合戦 。後北条氏康が里見義弘を破る。この際、中山法華経寺が後北条軍の本陣となったとされる 18 。 |

引用文献

- 日親(ニッシン)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%97%A5%E8%A6%AA-109859

- 日親 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E8%A6%AA

- 国府台の戦とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E5%BA%9C%E5%8F%B0%E3%81%AE%E6%88%A6-3132245

- 常設展示のご案内(歴史博物館) | 市川市公式Webサイト https://www.city.ichikawa.lg.jp/edu14/1111000003.html

- Untitled https://rissho.repo.nii.ac.jp/record/2346/files/KJ00002451973.pdf

- (いすみ市)日親上人曼荼羅 - 千葉県 https://www.pref.chiba.lg.jp/kkbunka/b-shigen/02-03kaiga/isumi04.html

- 日蓮宗大本山 正中山法華経寺 | 御遺文恪護の祈祷根本道場 https://honkakuji.net/%E4%B8%AD%E5%B1%B1%E6%B3%95%E8%8F%AF%E7%B5%8C%E5%AF%BA/

- 中山法華経寺 - Biglobe http://www7b.biglobe.ne.jp/~s_minaga/edo7.htm

- 2018.10.18・11.3 中山法華経寺|高橋剛 公式note https://note.com/takahashigoh/n/ne83c9e3303b9

- 法華経寺|日蓮宗大本山、市川市中山にある日蓮宗寺院 - 猫の足あと https://tesshow.jp/chiba/ichikawa/temple_nakayama_hokekyo.html

- 寺院紹介 - 日蓮宗佐賀県宗務所 http://www.nichiren-saga.jp/jiin/jiin.html

- 久遠成院日親 - Biglobe http://www7b.biglobe.ne.jp/~s_minaga/n_honpoji_nissin.htm

- 日親上人 | 年中行事 - 日蓮宗 大法寺 https://xn--pssq9d3yx.jp/event/%E6%97%A5%E8%A6%AA%E4%B8%8A%E4%BA%BA/

- 日親 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/nisshin/

- 玄妙山本行院は日什上人ゆかりの中山四院家と呼ばれる古刹 - Nakayama is a small area between Narita And Haneda Airport https://www.travel.smileandhappiness.net/hongyoin-nakayama.html

- 関宿と簗田氏 〜戦国期に活躍した一族〜 //北条氏の関東への侵攻 - 野田市観光協会 https://www.kanko-nodacity.jp/sekiyado-yanada/yanada5.html

- 北条氏 VS 里見氏の激戦地、国府台城 - パソ兄さん https://www.pasonisan.com/review/0_trip_dell/11_0221houjo.html

- 国府台合戦 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%BA%9C%E5%8F%B0%E5%90%88%E6%88%A6

- 上総武田氏の内乱 https://www.city.tateyama.chiba.jp/satomi/kanzenban/kan_4shou/k4shou_1/k4shou_1min.html

- 千葉常胤生誕900年 歴史文化フォーラム 議事録 https://www.city.chiba.jp/sogoseisaku/sogoseisaku/identitysuishin/documents/300527rekishibunnkafooramugijiroku.pdf

- 千葉氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E8%91%89%E6%B0%8F

- 市川市ゆかりの歴史上の偉人・英雄・武将・剣豪ゆかりの散歩道 - Nakayama is a small area between Narita And Haneda Airport https://www.travel.smileandhappiness.net/ichikawa-heroes.html

- 国府台合戦 - 川村一彦 - Google Books https://books.google.com/books/about/%E5%9B%BD%E5%BA%9C%E5%8F%B0%E5%90%88%E6%88%A6.html?id=5RccEAAAQBAJ

- 第二次国府台合戦と軍記物との関係について http://yogokun.my.coocan.jp/kokuhudai2.htm

- 強大な経済力・文化力を持つ寺社 中世の主役は「寺社」だ! - 京都府教育委員会 http://www.kyoto-be.ne.jp/rakuhoku-hs/mt/education/pdf/social0_18.pdf

- 比叡山延暦寺の歴史と見どころ https://www.yoritomo-japan.com/nara-kyoto/hieizan/enryakuji.html

- 「天文法華の乱」は日本で起きた宗教戦争。被害規模は「応仁の乱」以上! そのきっかけと流れとは【親子で歴史を学ぶ】 | HugKum(はぐくむ) https://hugkum.sho.jp/618233

- 法華一揆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E8%8F%AF%E4%B8%80%E6%8F%86

- 日蓮宗 法華宗 京都通百科事典 https://www.kyototuu.jp/Temple/SyuuhaNichirenSyuu.html

- 日蓮 受難の歴史 - 近松門左衛門と広済寺 https://www.kosaiji.org/hokke/nichiren/junan.htm

- 天文法華の乱 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/tenbunhokke-no-ran/

- 正中山 法華経寺|日蓮宗 寺院ページ https://temple.nichiren.or.jp/1041026-hokekyoji/

- 大荒行成満会/中山法華経寺|イベント - ちば観光ナビ https://maruchiba.jp/event/detail_13491.html