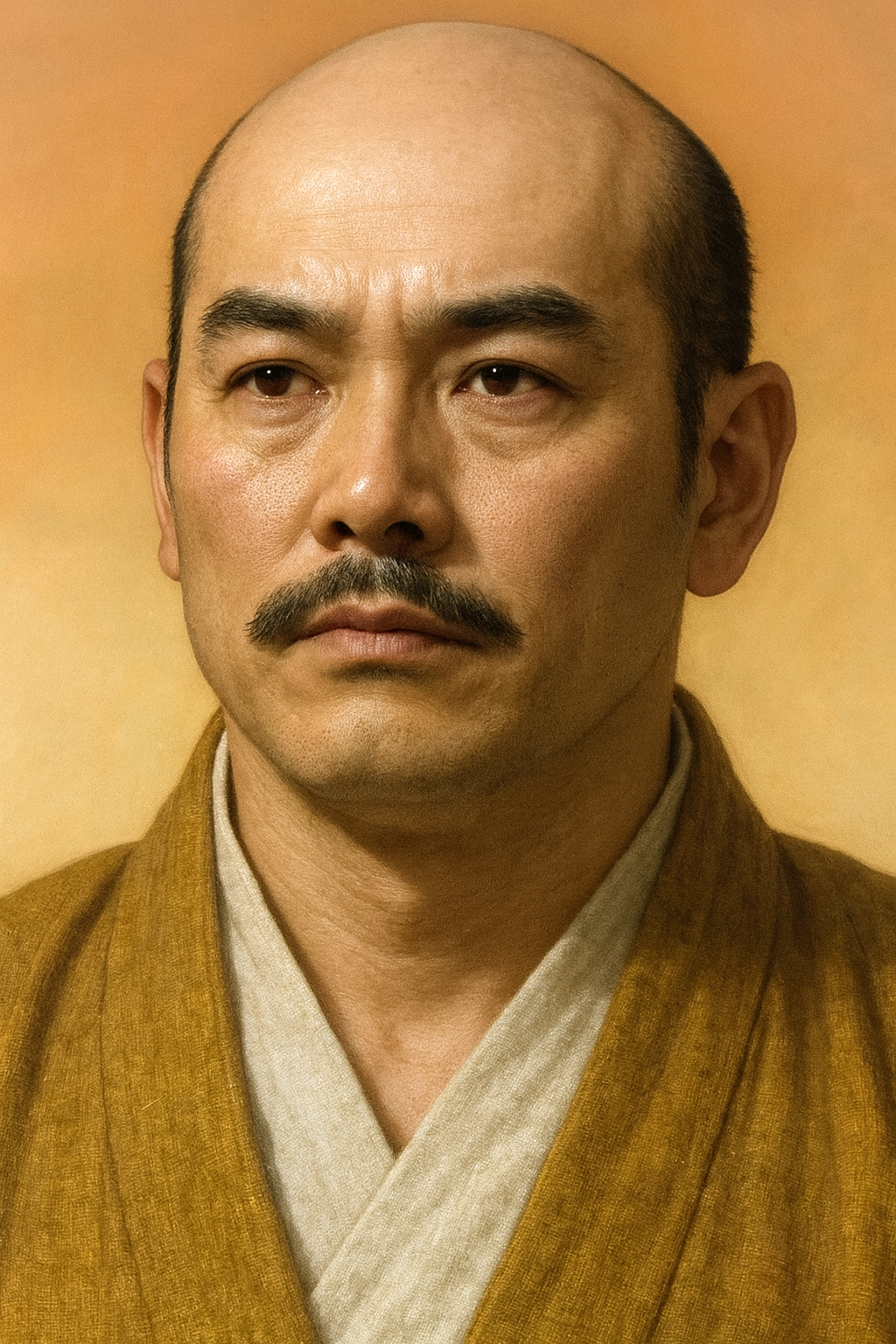

波多野秀長

丹波波多野氏は応仁の乱後に興り、細川氏に仕え丹波を支配。三好氏との抗争を経て、織田信長に抵抗し滅亡。その歴史は戦国の縮図。

丹波波多野氏興亡史 ― 「秀長」の謎から紐解く百年の軌跡

序章:波多野「秀長」をめぐる謎 ― 丹波の雄、その実像を求めて

日本の戦国時代、丹波国に覇を唱えた豪族、波多野氏。その始祖として、「波多野秀長」という名がしばしば語られてきた。応仁の乱で東軍に属して戦功を挙げ、管領・細川政元から丹波多紀郡を与えられ、八上城を築いて丹波一円に勢力を拡大した、という人物像である 1 。この認識は、歴史書や地域の伝承を通じて広く浸透している。

しかし、近年の研究、特に一次史料の精査によって、この通説に大きな問いが投げかけられている。丹波波多野氏の祖として、応仁の乱後に丹波へ入部した人物の実名は「 波多野清秀 (はたの きよひで)」であることが、複数の信頼性の高い史料から確実視されるようになった 3 。一方で、一次史料上には清秀とは別に「波多野秀長」という名の武将も存在したことが示唆されており、歴史が語り継がれる中で、両者の事績が混同、あるいは統合されていった可能性が高い 3 。

この「秀長」と「清秀」の混同は、単なる記録上の誤謬に留まらない、より深い歴史的背景を暗示している。丹波波多野氏は、その出自を辿ると、丹波土着の豪族ではなく、中央権力者である細川氏によって送り込まれた「新参者」であった。彼らが在地勢力との軋轢の中で支配を確立していく過程において、自らの権威を補強する必要があった。その際に、同名でより古くから武門の名家として知られる相模国の名族・波多野氏の威光が、意識的あるいは無意識的に利用されたのではないか。この「よそ者」が「丹波の支配者」へと自らを演出し、正統性を確立していく苦闘の歴史こそ、丹波波多野氏の本質を読み解く鍵となる。

本報告書は、この「波多но秀長」をめぐる謎を解き明かすことを出発点とする。丹波波多野氏の祖である 波多野清秀 (嘉吉3年/1443年 - 永正元年/1504年)を起点とし、織田信長によって滅ぼされるまでの五代、約百年にわたる一族の興亡の軌跡を、史料に基づき徹底的に追跡する。それは、中央政局の激動に翻弄されながらも、したたかに勢力を伸張し、やがて天下統一の奔流に飲み込まれていった一戦国大名の栄枯盛衰の物語である。

表1:丹波波多野氏 歴代当主と主要関連人物

|

代 |

氏名(読み) |

生没年 |

官位・通称 |

主な事績 |

備考 |

|

初代 |

波多野 清秀(はたの きよひで) |

1443年 - 1504年 |

不詳 |

応仁の乱で戦功。細川氏より丹波多紀郡を拝領。丹波波多野氏の祖 3 。 |

石見吉見氏出身 6 。 |

|

二代 |

波多野 元清(はたの もときよ) |

不詳 - 1530年 |

掃部頭、稙通(たねみち)とも |

八上城を本格的に築城。両細川の乱で活躍し、一族の勢力を飛躍させる 1 。 |

清秀の子。 |

|

- |

香西 元盛(こうざい もともり) |

不詳 - 1526年 |

四郎左衛門尉 |

細川高国の重臣。高国に謀殺され、両細川の乱の転換点を引き起こす 8 。 |

元清の弟。 |

|

- |

柳本 賢治(やなぎもと かたはる) |

不詳 - 1530年 |

弾正忠 |

兄・元清と共に高国に反旗を翻す。桂川原の戦いで勝利し、畿内で権勢を振るう 10 。 |

元清の弟。 |

|

三代 |

波多野 秀忠(はたの ひでただ) |

不詳 - 天文15年(1546年)頃 |

備前守 |

内藤氏を追放し、丹波を平定。「丹波守護」と称され、一族の最盛期を築く 12 。 |

元清の子。 |

|

四代 |

波多野 元秀(はたの もとひで) |

不詳 - 永禄9年(1566年)頃 |

右衛門大夫、晴通(はるみち)とも |

三好長慶の侵攻を受け、八上城を一時失う。後に奪還 14 。 |

秀忠の子(一説に兄弟)。 |

|

五代 |

波多野 秀治(はたの ひではる) |

不詳 - 1579年 |

右衛門大夫 |

明智光秀の丹波平定に抵抗。八上城に籠城するも降伏し、処刑される。丹波波多野氏最後の当主 16 。 |

元秀の子。 |

第一章:丹波波多野氏の黎明 ― 出自と応仁の乱

第一節:出自をめぐる諸説と石見吉見氏説

丹波に根を下ろした波多野氏の出自は、長らく複数の説が乱立し、謎に包まれていた。その一つが、平安時代末期から鎌倉時代にかけ、相模国波多野荘(現・神奈川県秦野市)を本領とした名族・波多野氏との関連である 6 。この相模波多野氏は、前九年の役で源頼義の家人として活躍した佐伯経範を祖とし、坂東武士でありながら朝廷でも高い官位を得た名家であった 6 。しかし、丹波波多野氏がこの系統の直系であるとする説には、それを裏付ける直接的な史料が乏しい。その他にも、因幡国八上郡の田公氏の庶流とする説や、桓武平氏系の三浦氏、あるいは丹波の在地豪族・日下部氏の流れを汲むとする説も存在したが、いずれも確固たる証拠を欠いていた 1 。

こうした中で、近年の研究において最も有力な説として浮上したのが「石見吉見氏説」である。この説の根拠となっているのは、『幻雲文集』という一次史料に収められた記述である 6 。これは、丹波波多野氏の祖・波多野清秀の死後まもなく、彼の肖像に寄せられた禅僧・月舟寿桂による画賛であり、その信頼性は非常に高い。『幻雲文集』によれば、清秀は石見国(現・島根県西部)の国人領主であった吉見氏の庶流の出身であった 5 。彼は18歳の時に故郷を出て上洛し、当時、室町幕府の管領として絶大な権勢を誇っていた細川勝元に仕えたとされる 5 。そして、主君・勝元の命により、母方の姓であった「波多野」を名乗るようになったと記されている 4 。この記述は、丹波波多野氏が、相模の名族とは異なるルーツを持つ、全く新しい武家であったことを明確に示している。

表2:波多野氏の出自に関する諸説の比較

|

説の名称 |

根拠史料・伝承 |

概要 |

現在の学術的評価 |

|

石見吉見氏説 |

『幻雲文集』(月舟寿桂の画賛) |

石見の国人・吉見氏の庶流である清秀が、細川勝元に仕え、母方の姓「波多野」を名乗ったとする。 |

有力説 。同時代の一次史料に基づくため信頼性が高い 6 。 |

|

相模波多野氏説 |

『吾妻鏡』など(相模波多野氏の記録) |

平安末期からの名族・相模波多野氏の分流が丹波に移ったとする説。 |

丹波波多野氏との直接的な繋がりを示す史料がなく、根拠薄弱 6 。 |

|

因幡国田公氏説 |

伝承 |

因幡国八上郡を本拠とした田公氏の一族とする説。「八上城」の名もこれに由来するとされる 21 。 |

伝承の域を出ず、裏付けに乏しい 1 。 |

|

その他(三浦氏説、日下部氏説) |

諸説 |

桓武平氏系の三浦氏や、丹波の在地豪族・日下部氏の庶流とする説。 |

具体的な史料的根拠が不明であり、支持されていない 6 。 |

第二節:応仁の乱での戦功と丹波入部

母方の姓を名乗り、細川氏の家臣となった波多野清秀は、応仁元年(1467年)に勃発した応仁の乱において、主君・細川勝元が率いる東軍の武将として参陣した。十一年にも及ぶ大乱の中で、清秀は各地を転戦し、武功を重ねたと考えられている 1 。

この戦乱における忠勤と功績が認められ、清秀は勝元の子である細川政元の代に、恩賞として丹波国多紀郡(現在の兵庫県丹波篠山市一帯)の所領を与えられた 3 。これは、清秀が単なる一介の武将から、一郡を領する領主へと飛躍した瞬間であった。さらに、文明17年(1485年)の史料には、彼が丹波守護代であった上原元秀の指揮下で、多紀郡を実質的に管轄する「小守護代」として活動していたことが記録されている 3 。この事実は、波多野氏が細川京兆家の丹波における領国支配体制の一翼を担う存在として、公式に現地へ入部したことを示している。

しかし、この丹波入部は、波多野氏の輝かしい未来を約束するものであると同時に、苦難の始まりでもあった。彼らは丹波に古くから根を張る土着の国人衆ではなく、中央権力である細川氏によって外部から送り込まれた、いわば「新参者」であった。この出自は、彼らが在地社会に根を張り、勢力を拡大していく上で、丹波守護代を世襲していた内藤氏や、酒井氏といった既存の在地勢力との間に、避けられない深刻な軋轢を生む根本的な原因となった。清秀から始まる丹波波多野氏の歴史は、この「よそ者」という立場を克服し、自らを正統な支配者として君臨させるための、絶え間ない闘争の歴史そのものであったと言える。

第二章:勢力拡大の礎 ― 二代目・元清と「両細川の乱」

第一節:八上城の築城と丹波での地盤固め

初代・清秀が丹波多紀郡に築いた地盤を継承し、一族の勢力を飛躍させたのが、二代目の 波多野元清 (もときよ)である。彼の時代、波多野氏の拠点として、また後の丹波支配の象徴となる八上城が本格的に築かれた。

八上城の築城経緯については、史料によって記述に差異が見られる。初代・清秀が永正12年(1515年)に築城したとする説 20 、あるいは清秀がまず麓に奥谷城(別名:蕪丸城)を築き、その子(秀忠と記されるが元清の誤記か)が永正5年(1508年)に山上に城を構えたとする説 24 がある一方で、二代目・元清が永正年間(1504年-1521年)に築城したとする記録も多い 7 。これらの情報を総合すると、八上城は一度に完成したのではなく、まず初代・清秀が政務と居住の拠点として山麓に奥谷城を構え、その後の元清の時代に、丹波富士とも呼ばれる高城山の険しい地形を最大限に利用して、山全体を要塞化する大規模な山城へと段階的に拡張・整備されていったと考えるのが最も合理的であろう。軍記物である『不問物語』には、その普請の様子が「昼夜朝暮五百人三百人之人夫ニテ普請要害止時ナシ」と記されており、昼夜を問わず多数の人夫を動員して築城工事が急ピッチで進められたことが窺える 27 。

この難攻不落の城塞を拠点として、元清は多紀郡内における支配権の確立に乗り出した。当時、主家である細川氏は管領の座を巡って内紛状態(両細川の乱)にあり、元清は細川高国方に属していた。そして、対立する細川澄元方に与した丹波の在地豪族、酒井氏や長沢氏らを「酒井合戦」や「福徳貴寺の合戦」で打ち破り、屈服させた 26 。これにより、波多野氏は多紀郡内における盤石な支配体制を築き上げ、次なる飛躍への足掛かりとしたのである。

第二節:波多野三兄弟の台頭と畿内への進出

元清の卓越した点は、丹波国内での地盤固めに留まらず、一族の勢力を中央政界へと巧みに浸透させた戦略性にある。彼は、二人の弟を、主君である細川高国政権の重臣の家へと養子に送り込み、一族で中央政界に強力な人的ネットワークを築き上げた。

- 次弟・香西元盛(こうざい もともり): 細川高国の重臣であり、讃岐国(現・香川県)に本拠を置く有力武将・香西氏の家督を継いだ 3 。

- 末弟・柳本賢治(やなぎもと かたはる): 同じく高国の重臣であった柳本氏の名跡を継ぎ、その優れた軍事能力で「超強い」と評されるほどの武勇を畿内に轟かせた 3 。

長兄の波多野元清、次弟の香西元盛、そして末弟の柳本賢治。この「波多野三兄弟」は、それぞれが丹波、讃岐、そして畿内中枢という異なる場所で高国政権を支える有力な武将グループとなり、一族は丹波の一国人という立場を超えて、畿内政治に大きな影響力を持つ存在へと成長した 8 。

第三節:高国からの離反と桂川原の戦い

盤石に見えた細川高国政権と波多野氏の関係は、一つの悲劇によって劇的に崩壊する。大永6年(1526年)、高国は同族の細川尹賢(ただかた)が流した讒言を信じ込み、長年忠誠を尽くしてきた重臣・香西元盛を無実の罪で謀殺するという凶行に及んだ 1 。

弟を無情にも殺された長兄・元清と末弟・賢治の怒りは頂点に達した。彼らは即座に高国を見限り、高国の対抗勢力であった細川晴元(澄元の子)と密かに連携。阿波の晴元、丹波の波多野兄弟という二大勢力が、高国打倒のために同時に蜂起したのである 1 。

大永7年(1527年)2月、丹波から進軍した波多野・柳本軍は、阿波から渡海してきた三好元長(晴元の重臣)の軍勢と合流。京都近郊の桂川河原で、将軍・足利義晴を擁する細川高国軍と雌雄を決した 32 。この「桂川原の戦い」で連合軍は高国軍に圧勝し、高国と将軍義晴を京の都から近江国(現・滋賀県)へと敗走させた 11 。この戦いは、単なる合戦の勝利以上の意味を持っていた。一族の個人的な悲劇と復讐心が、畿内全体の政治地図を塗り替える巨大なエネルギーへと転化したのである。この勝利によって、丹波の一豪族に過ぎなかった波多野氏は、中央政局の趨勢を左右する「キングメーカー」として、その名を畿内全域に轟かせることになった。彼らの飛躍は、地方勢力が中央の動乱を巧みに利用して成り上がる、戦国時代ならではのダイナミズムを象徴する出来事であった。

第三章:丹波の覇者へ ― 三代目・秀忠の時代

第一節:「丹波守護」と称された権勢

父・元清が中央政争での勝利によって築いた政治的遺産を、具体的な領国支配権へと結実させ、波多野氏の権勢を頂点にまで高めたのが三代目の**波多野秀忠(はたの ひでただ)**である。

秀忠の時代の波多野氏の権威を物語る、極めて重要な史料が存在する。それは、当時の公家であった山科言継が記した日記『言継卿記』である。その天文13年(1544年)6月13日の条において、言継は秀忠のことを「 細川京兆被官丹波守護波多野備前守 」と明確に記録している 13 。これは、波多野氏が単なる自称ではなく、朝廷や幕府といった中央の公権力からも、事実上の「丹波守護」、すなわち丹波一国の支配者として公式に認識されていたことを示す動かぬ証拠である。

秀忠は「備前守」の官途名を名乗り、彼が発給した文書は本拠地の多紀郡に留まらず、丹波国全域、さらには京の都にまで影響を及ぼしていた 12 。これは、彼の権力が名目上のものではなく、丹波全域に実質的な支配を及ぼす強大なものであったことを示唆している。波多野秀忠の時代こそ、一族が名実ともに丹波の覇者として君臨した最盛期であった。

第二節:丹波の完全掌握

秀忠の権勢は、主君である細川晴元政権との強固な結びつきによって支えられていた。父・元清らが晴元を擁立した功績により、秀忠は晴元政権の中核を担う有力な被官としての地位を確保していた。この中央との強力なパイプを背景に、秀忠は丹波国内における最後の障壁の排除に乗り出す。

その標的となったのが、長年にわたり丹波守護代の地位を世襲してきた名門・内藤氏であった。波多野氏にとっては、自らの支配を正統化する上で、旧来の権威である内藤氏の存在は看過できないものであった。秀忠は内藤国貞との間で激しい抗争を繰り広げ、ついに天文7年(1538年)、国貞を丹波から追放することに成功する 34 。

この勝利により、波多野氏は丹波における旧来の支配秩序を完全に覆し、自らが新たな支配者としての地位を確立した。さらに、氷上郡の赤井氏といった他の有力な国人領主とも同盟関係や婚姻関係を結ぶことで、丹波における地域権力を盤石なものとした 34 。中央政争での勝利を足掛かりに地方での権力闘争を制し、その支配を中央権力に追認させるという、まさに戦国大名化の王道を歩むことで、波多野氏はその絶頂期を迎えたのである。

第四章:三好長慶の影と一族の試練

第一節:三好氏の台頭と丹波侵攻

一族の最盛期を築いた波多野秀忠は、天文15年(1546年)頃を境に史料からその名が見えなくなり、この頃に死去、あるいは引退したものと推測される 35 。家督は、その子である四代目の**波多野元秀(はたの もとひで、晴通とも呼ばれる)**が継承した。しかし、元秀が当主となった頃、畿内の政治情勢は激変の時を迎えていた。

波多野氏が仕える主君・細川晴元の家臣であった三好長慶が、主君を凌駕する強大な軍事力を背景に台頭し、下剋上を成し遂げたのである。天文18年(1549年)の江口の戦いで、長慶は主君・晴元の軍を打ち破り、畿内の実権を完全に掌握した 14 。敗れた晴元は京を追われ、自らを支持する丹波の波多野元秀らを頼って落ち延びてきた 14 。

この結果、波多野氏は否応なく、畿内の新たな覇者となった三好長慶と全面的に対立する立場に追い込まれた。長慶は、かつて波多野秀忠に追放された内藤氏の復権を大義名分として、天文22年(1553年)以降、丹波国へ繰り返し大軍を侵攻させた 14 。丹波の覇者であった波多野氏も、畿内全域を動かす三好氏の巨大な軍事力の前には、苦戦を免れなかった。

第二節:八上城の失陥と奪還

三好長慶による執拗な攻撃の前に、波多野氏の勢力は次第に削られていった。そして弘治3年(1557年)から永禄2年(1559年)頃にかけて、ついに本拠地である難攻不落の八上城が、三好方の猛将・松永久秀(あるいはその弟・松永長頼)の軍勢によって攻め落とされてしまう 16 。一族は最大の拠点を失い、存亡の危機に立たされた。

しかし、波多野氏は滅びなかった。彼らは単なる中央権力の傀儡ではなく、丹波の地に深く根を張った在地領主としての強固な基盤と執念を持ち合わせていた。転機が訪れたのは、永禄年間後半のことである。永禄7年(1564年)に三好長慶が病死し、翌年には将軍・足利義輝が三好三人衆らに暗殺される(永禄の変)など、三好政権が内部対立と混乱によって急速に弱体化すると、雌伏の時を過ごしていた波多野元秀と、その子で後に最後の当主となる**波多野秀治(はたの ひではる)**は、これを千載一遇の好機と捉えた。

永禄9年(1566年)、元秀・秀治父子は、氷上郡の赤井氏ら丹波の反三好勢力と連携し、八上城の奪還作戦を決行。城を守る三好方の松永勢を駆逐し、見事に本拠地を取り戻すことに成功した 15 。この一連の失陥と奪還の経緯は、戦国期の権力がいかに流動的であったか、そして波多野氏の盛衰が常に中央政局の動向と密接に連動していたことを如実に物語っている。同時に、巨大権力の前に一度は敗れながらも、その権力の衰退を機に即座に失地を回復した粘り強さは、彼らが自立した戦国大名としての実力を備えていたことの証左でもあった。

第五章:織田信長との対決と滅亡

第一節:明智光秀の丹波平定戦と秀治の離反

永禄11年(1568年)、足利義昭を奉じて織田信長が上洛し、畿内情勢は新たな時代を迎えた。八上城を奪還し、丹波における支配権を回復していた五代目当主・ 波多野秀治 は、当初、この新たな天下人である信長に従う姿勢を見せた 39 。

天正3年(1575年)、信長は重臣・明智光秀に丹波平定を命じる。秀治は信長の命令に従い、光秀の軍勢に加わって、当時信長に反抗していた氷上郡黒井城の赤井直正(荻野直正とも)攻めに参加した 40 。しかし、天正4年(1576年)1月、戦いの最中に秀治は突如として織田軍を裏切り、赤井氏に呼応して光秀軍の背後を急襲した 1 。これは「赤井の呼び込み戦法」とも呼ばれ、不意を突かれた光秀軍は総崩れとなり、命からがら京へと敗走する結果となった。

この秀治の離反は、波多野氏にとって運命の分岐点であった。これまでの主家であった細川氏や三好氏との関係のように、時勢に応じて主君を乗り換えるという戦国武将としての合理的な判断だったのかもしれない。しかし、相手はもはや畿内の覇権を争う大名ではなかった。日本の「天下布武」を目指す織田信長にとって、一度恭順した者の裏切りは決して許されるものではなかった。この決断により、波多野氏は信長という巨大権力と全面的に敵対し、一族の存亡をかけた最後の戦いに突入することになる。

第二節:八上城籠城戦の凄惨

赤井・波多野の連携による奇襲で手痛い敗北を喫した明智光秀は、体勢を立て直すと、執念をもって丹波攻略を再開した。光秀は、八上城の周囲に複数の付城(包囲攻撃のための城砦)を築き、外部との連絡を完全に遮断する、徹底的な兵糧攻めの策をとった 23 。

八上城の籠城戦は、一年半以上にも及ぶ壮絶なものとなった。信頼性の高い同時代史料である『信長公記』には、その凄惨な状況が克明に記されている。城内の食糧は尽き、兵士や領民たちは飢えをしのぐために、初めは草や木の葉を食べ、それが尽きると今度は城内の牛や馬までも食らったという 42 。城内は餓死者であふれ、その顔は青黒く腫れあがり、もはや生きた人間の様相ではなかったと伝えられる 42 。飢えに耐えかねて城外へ脱出しようとする者もいたが、光秀の築いた包囲網は厳重で、その多くが討ち取られた 41 。

第三節:降伏と一族の最期 ― 史実と創作

天正7年(1579年)6月、城内の兵糧も尽き、これ以上の抵抗は不可能と悟った波多野秀治は、ついに降伏を決断した。秀治は、弟の秀尚(ひでなお)、秀香(ひでか)と共に光秀の陣に投降した 41 。しかし、彼らに助命は許されなかった。三兄弟は安土(信長の居城)へと送られ、同年6月8日、城下の慈恩寺町の外れにおいて、見せしめとして磔に処せられた 16 。辞世の句は、「よはりける 心の闇に 迷はねば いで物みせん 後の世にこそ」と伝わる。これにより、応仁の乱の動乱の中から興り、約百年にわたって丹波に君臨した戦国大名・波多野氏は、完全に滅亡した。

この八上城の落城をめぐっては、後世に創作された有名な逸話がある。それは、光秀が自らの母を人質として八上城に送り、波多野兄弟の助命を条件に降伏させたが、信長がその約束を一方的に破って兄弟を処刑したため、激怒した八上城の兵たちが人質の光秀の母を捕らえ、磔にして殺害した、という物語である 42 。この逸話は、江戸時代に成立した『総見記』や『明智軍記』といった軍記物語によって広まり 46 、光秀が本能寺の変を起こした怨恨説の有力な根拠の一つとして長く語られてきた。

しかし、この「母の人質・磔刑説」は、『信長公記』や公家・吉田兼見の日記『兼見卿記』といった、同時代の信頼性が極めて高い史料には一切の記述が見られない 42 。現代の歴史学研究においては、この逸話は史実ではなく、本能寺の変という大事件の動機をより劇的に、そして光秀に同情的に描くために後世に創作された物語であると結論付けられている。波多野氏の滅亡は、旧来の地域紛争の論理が、信長の「天下布武」という、より巨大で非情な論理によって飲み込まれていく時代の転換点を象徴する出来事だったのである。

終章:丹波波多野氏が遺したもの

天正7年(1579年)の八上城落城と当主三兄弟の処刑により、戦国大名としての丹波波多野氏は滅亡した。しかし、その血脈と記憶は、丹波の地に今なお深く刻まれている。

一族のその後については、秀治の次男であった甚蔵定吉が乳母に抱かれて城を落ち延び、後に篠山藩主・松平家に仕官して味間波多野家として家名を伝えたという伝承が残っている 16 。また、大正4年(1915年)には、大正天皇の即位に際し、かつて正親町天皇の即位の礼に際して経済的・軍事的に貢献した功績が認められ、最後の当主・秀治に従三位が追贈されており、その歴史的評価は時代を超えて見直されている 16 。

彼らが遺した最も雄大な物理的遺産は、その本拠であった 八上城跡 である。丹波富士と呼ばれる高城山の全山にわたって広がる曲輪や堀切の跡は、往時の難攻不落ぶりを偲ばせ、国の史跡として大切に保存されている 23 。山頂の本丸跡には、昭和6年(1931年)に建立された波多野秀治の顕彰碑が立ち、一族の歴史を今に伝えている 50 。また、丹波篠山市の城下にある浄土宗寺院・

誓願寺 には秀治の墓所があり、その菩提が弔われているほか、かつての菩提寺であった東仙寺の跡地も確認できる 38 。

総括すれば、丹波波多野氏は、応仁の乱後の混沌の中から身を起こし、中央政局の激動を巧みに利用することで丹波一国を支配する戦国大名へと成長を遂げた一族であった。彼らの約百年にわたる歴史は、新参者が在地勢力を実力で排除していく下剋上、権力の中枢と結びつくことで勢力を拡大するしたたかさ、そして最後は天下統一という巨大な奔流に飲み込まれていくという、戦国時代の栄枯盛衰の縮図そのものである。その物語は、丹波という一地方の歴史に留まらず、戦国という時代そのものの力学と悲哀を理解する上で、極めて貴重な示唆を与えてくれるのである。

引用文献

- 武家家伝_波多野氏【旧版】 http://www2.harimaya.com/sengoku/html/hatano_k_OLD.html

- 丹波戦国史-通史 http://www2.harimaya.com/sengoku/sengokusi/tanba_01.html

- 波多野清秀 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E6%B3%A2%E5%A4%9A%E9%87%8E%E6%B8%85%E7%A7%80

- 波多野清秀 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%A2%E5%A4%9A%E9%87%8E%E6%B8%85%E7%A7%80

- 波多野清秀とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%B3%A2%E5%A4%9A%E9%87%8E%E6%B8%85%E7%A7%80

- 波多野氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%A2%E5%A4%9A%E9%87%8E%E6%B0%8F

- 光秀に抗戦した有力国衆「波多野氏」 細川氏を後ろ盾に興隆 【丹波の戦国武家を探る】(18) https://tanba.jp/2022/10/%E5%85%89%E7%A7%80%E3%81%AB%E6%8A%97%E6%88%A6%E3%81%97%E3%81%9F%E6%9C%89%E5%8A%9B%E5%9B%BD%E8%A1%86%E3%80%8C%E6%B3%A2%E5%A4%9A%E9%87%8E%E6%B0%8F%E3%80%8D%E3%80%80%E5%87%BA%E8%87%AA%E3%81%AF%E7%9F%B3/

- 明智光秀以前の丹波の歴史「丹波衆」⑵ 〜奮闘する丹波武士波多野氏 - 保津川下り https://www.hozugawakudari.jp/blog/%E6%98%8E%E6%99%BA%E5%85%89%E7%A7%80%E4%BB%A5%E5%89%8D%E3%81%AE%E4%B8%B9%E6%B3%A2%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%80%8C%E4%B8%B9%E6%B3%A2%E8%A1%86%E3%80%8D%E2%91%B5%E3%80%80%E3%80%9C%E5%A5%AE%E9%97%98

- 香西元盛 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%99%E8%A5%BF%E5%85%83%E7%9B%9B

- 柳本賢治 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%B3%E6%9C%AC%E8%B3%A2%E6%B2%BB

- 丹波戦国史 序章 ~細川家の混迷~ https://nihon.matsu.net/nf_folder/nf_Fukuchiyama/nf_tanbasengoku0.html

- 平成20年度 - 兵庫県立丹波の森公苑 https://www.tanba-mori.or.jp/wp/wp-content/uploads/h20tnb.pdf

- 戦国時代の丹波国 明智光秀が平定する以前の時代を史料から読む - らいそく https://raisoku.com/6480

- 戦国の世と丹波Ⅲ https://www.tanba-mori.or.jp/wp/wp-content/uploads/3c21c92384cd047be5568af8719b1d3c.pdf

- 丹波戦国史 第三章 ~三好家の衰退と荻野直正の台頭~ https://nihon.matsu.net/nf_folder/nf_Fukuchiyama/nf_tanbasengoku3.html

- 波多野秀治 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%A2%E5%A4%9A%E9%87%8E%E7%A7%80%E6%B2%BB

- 波多野氏 - 佐藤氏の研究 https://sato.one/branches/hatano/

- 相模国波多野庄 藤原道長の子孫が受け継いだ荘園 https://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1691895856810/simple/20240426kikakuten-RF2024-2-hatakarakatanoe-kodainohadano-01sagam.pdf

- 相模国の名族・波多野氏のルーツを秦野に訪ねてみた - 北条高時.com https://hojo-shikken.com/entry/20190217/1550344635

- 天空の戦国夢ロマン丹波篠山国衆の山城を訪ねて https://www.city.tambasasayama.lg.jp/material/files/group/75/sengokuransenomichi.pdf

- 武家家伝_波多野氏 - harimaya.com http://www.harimaya.com/o_kamon1/buke_keizu/html/hatano_k.html

- 波多野秀治(悲運の武将) - 丹波篠山市 https://www.city.tambasasayama.lg.jp/photo_history/2/jinbutu/tambasasayamanoyumeijin/18757.html

- 丹波・八上城(兵庫県篠山市八上内字高城山) - 西国の山城 http://saigokunoyamajiro.blogspot.com/2011/03/blog-post_19.html

- 丹波八上城 - harimaya.com http://harimaya.sakura.ne.jp/home/yagamijo.html

- 八上城 - 城郭ドットコム http://www.joukaku.org/yakami.html

- 八上城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AB%E4%B8%8A%E5%9F%8E

- 摂沖における中世城館の調杏 - 全国遺跡報告総覧 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/57/57846/138646_1_%E6%91%82%E6%B4%A5%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E4%B8%AD%E4%B8%96%E5%9F%8E%E9%A4%A8%E3%81%AE%E8%AA%BF%E6%9F%BB.pdf

- 讃岐の武将香西氏 香西氏の軍事編成と幕下(ばっか) - 瀬戸の島から https://tono202.livedoor.blog/archives/21001315.html

- 「波多野稙通さんとは何者なのか」信長の野望201X '17.11月の勾玉交換武将より - 肝胆ブログ https://trillion-3934p.hatenablog.com/entry/2017/11/01/232036

- 戦国の山城を訪ねて https://itami-bunbora.main.jp/freestudy/photo/201911sengoku_yamajiro.pdf

- 戦国!室町時代・国巡り(6)摂津編|影咲シオリ - note https://note.com/shiwori_game/n/n1c474ff520c7

- 桂川原の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%82%E5%B7%9D%E5%8E%9F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 武家家伝_三好氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/miyosi.html

- 戦国期における丹波の豪族・赤井氏の盛衰 https://kansai-u.repo.nii.ac.jp/record/21214/files/KU-1100-20010731-01.pdf

- 明智光秀以前の丹波の歴史「丹波衆」⑶ 〜縺れた権力闘争と丹波動乱の時代へ - 保津川下り https://www.hozugawakudari.jp/blog/%E6%98%8E%E6%99%BA%E5%85%89%E7%A7%80%E4%BB%A5%E5%89%8D%E3%81%AE%E4%B8%B9%E6%B3%A2%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%80%8C%E4%B8%B9%E6%B3%A2%E8%A1%86%E3%80%8D%E2%91%B6%E3%80%80%E3%80%9C%E7%B8%BA%E3%82%8C

- すると、 赤井・荻野・内藤氏ら丹波国衆は義昭に通じて、信長か - withsasayama http://withsasayama.jp/wp-content/uploads/2022/05/aaff68d8ea0b77637e1e40d3e40bb042.pdf

- <八上城> ”黒井城”攻城時に寝返った”波多野秀治”攻めを敢行 | シロスキーのお城紀行 https://ameblo.jp/highhillhide/entry-12651401392.html

- 武家家伝_波多野氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/hatano_k.html

- 誓願寺 波多野秀治の墓(兵庫県丹波篠山市) - ぶらり歴史旅一期一会 http://poreporetraveler.blog96.fc2.com/blog-entry-2447.html

- 黒井城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E4%BA%95%E5%9F%8E

- 戦国の世と丹波 https://www.tanba-mori.or.jp/wp/wp-content/uploads/h25tnb.pdf

- 明智光秀の母と波多野三兄弟 あまりに残虐だった光秀による丹波八上城攻略の真実 https://sengoku-his.com/2413

- 明智光秀の名言・逸話37選 | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/528

- 光秀の母、はりつけの虚実 - 紀行歴史遊学 https://gyokuzan.typepad.jp/blog/2021/09/%E5%85%AB%E4%B8%8A%E5%9F%8E.html

- 「本能寺の変」明智光秀謀反の真相は?【どうする家康】 - ニュースクランチ https://wanibooks-newscrunch.com/articles/-/4385

- 通説の元 資料のページ - 一般社団法人 明智継承会 | https://akechikai.or.jp/archives/theory/58264

- 光秀の母に迫る(下) 「はりつけ」謀反の原因探し創作? 名の出典は不明 - 丹波新聞 https://tanba.jp/2019/08/%E5%85%89%E7%A7%80%E3%81%AE%E6%AF%8D%E3%81%AB%E8%BF%AB%E3%82%8B%EF%BC%88%E4%B8%8B%EF%BC%89%E3%80%80%E3%80%8C%E3%81%AF%E3%82%8A%E3%81%A4%E3%81%91%E3%80%8D%E8%AC%80%E5%8F%8D%E3%81%AE%E5%8E%9F%E5%9B%A0/

- 光秀の母に迫る(上) 「はりつけは創作」根拠は? ”フェイク”信じた可能性 - 丹波新聞 https://tanba.jp/2019/08/%E5%85%89%E7%A7%80%E3%81%AE%E6%AF%8D%E3%81%AB%E8%BF%AB%E3%82%8B%EF%BC%88%E4%B8%8A%EF%BC%89%E3%80%80%E3%80%8C%E3%81%AF%E3%82%8A%E3%81%A4%E3%81%91%E3%81%AF%E5%89%B5%E4%BD%9C%E3%80%8D%E6%A0%B9%E6%8B%A0/

- 埋蔵文化財等の取扱いについて - 丹波篠山市 https://www.city.tambasasayama.lg.jp/material/files/group/36/maizoubunkazainotetuduki.pdf

- 篠山市域の中近世城郭を中心とした研修 https://kpu.repo.nii.ac.jp/record/6605/files/f_1_026.pdf