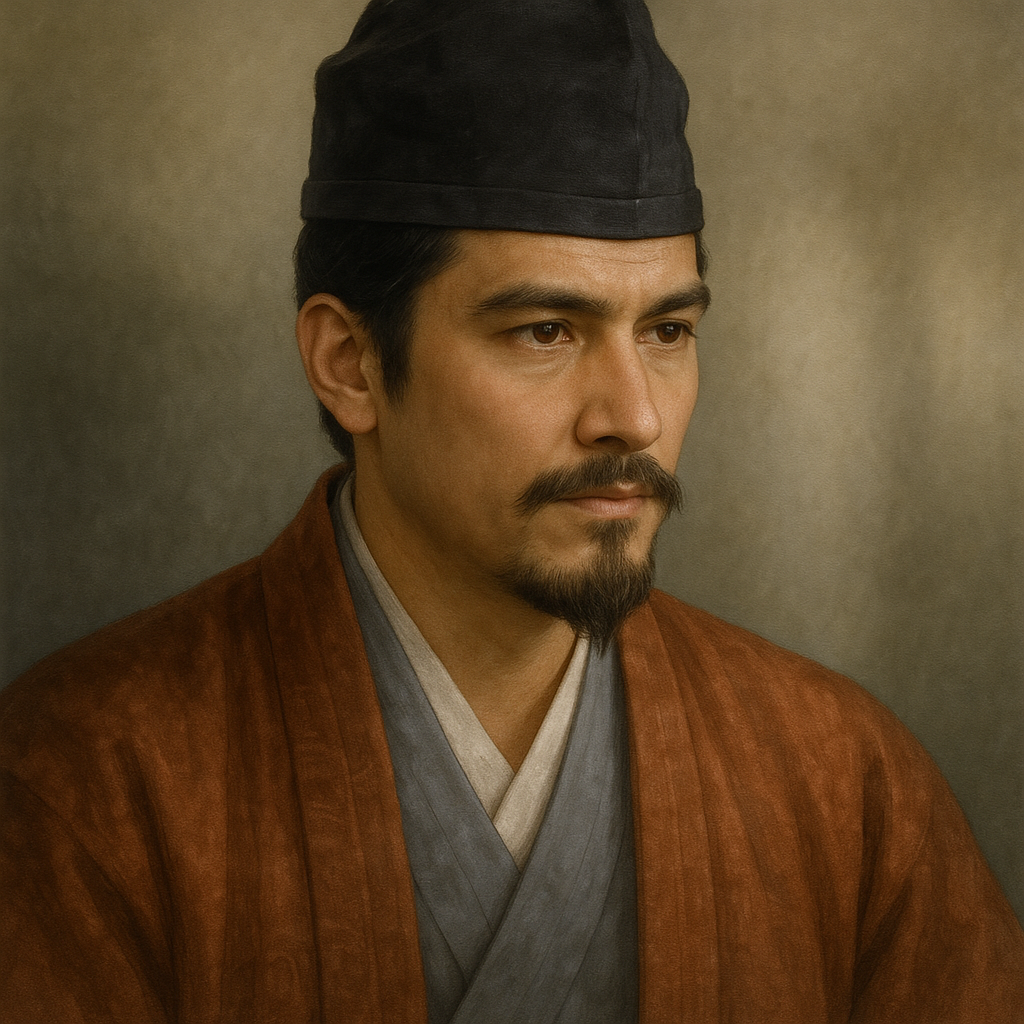

浅利則祐

浅利則祐は出羽比内の豪族。父・則頼の嫡男で十狐城主。弟・勝頼と安東愛季の連合軍に攻められ、扇田長岡城で自害した。

浅利則祐とその時代 ―戦国期出羽国比内地方の豪族―

1. はじめに

本報告は、戦国時代に出羽国比内地方(現在の秋田県北部)にその名を刻んだ武将、浅利則祐(あさり のりすけ)について、現存する史料や研究成果に基づき、その生涯と彼をめぐる歴史的背景を詳細に解明することを目的とする。

浅利則祐が生きた戦国時代、出羽国、特に北部は中央政権の直接的な支配が及びにくく、在地豪族が群雄割拠し、隣接する南部氏や安東氏といった有力大名の勢力争いの舞台となっていた 1 。蝦夷地との交易ルートにも近いこの地域は、経済的・戦略的にも重要な意味を持ち、それ故に覇権を巡る争いが絶えなかった 5 。浅利氏のような中小規模の豪族は、常にこれらの大勢力の間で翻弄され、厳しい選択を迫られる運命にあった。

浅利則祐は、このような動乱の時代に、比内地方を拠点とした浅利一族の嫡男として歴史の表舞台に登場する。父・浅利則頼の築いた勢力を受け継ぐ立場にありながら、弟・浅利勝頼との家督を巡る確執、そして強大化する檜山安東氏の当主・安東愛季の介入という内外の困難に直面し、悲劇的な最期を遂げた人物として知られている。本報告では、ユーザーが既に概要として把握している「出羽の豪族。十狐(独鈷)城主。則頼の嫡男。安東家への従属を画策する弟・勝頼と対立する。のちに勝頼の手引きを受けた安東軍の攻撃を受け、自害した」という情報を基点としつつ、則祐の出自、生涯、彼を取り巻く浅利一族や安東氏との関係、主要な拠点であった十狐城や長岡城、そして彼の死が地域史に与えた影響などについて、多角的に掘り下げていく。

本報告の構成は以下の通りである。まず、浅利則祐の出自と浅利一族の背景を概観する。次に、彼の生涯と活動、特に弟・勝頼との対立や安東氏との関係に焦点を当てる。続いて、彼の最期となった扇田長岡城の戦いと、その死が浅利氏や周辺勢力に与えた影響を考察する。さらに、浅利氏の主要拠点であった十狐城の詳細についても触れる。そして、浅利則祐に関する史料や研究の現状を整理し、最後に、これらの調査結果を踏まえて浅利則祐の歴史的評価を試みる。

2. 浅利則祐の出自と浅利一族

浅利則祐の生涯を理解するためには、まず彼が属した浅利一族の出自と、父・浅利則頼の時代における比内浅利氏の状況を把握する必要がある。

浅利氏の起源と系譜

浅利氏は、甲斐源氏の庶流であり、甲斐国八代郡浅利郷(現在の山梨県中央市浅利 6 )を本拠とした一族の庶流とされている 3 。その始祖は浅利義遠(与一)と伝えられ、源平合戦(奥州合戦)における戦功によって出羽国比内郡の地頭職を得たとされる伝承が存在する 3 。しかしながら、『吾妻鏡』などの同時代の確実な史料には、浅利氏が比内郡を拝領したという明確な記述は見当たらないと指摘されている 11 。

鎌倉時代に活動した浅利氏と、戦国時代に比内地方で勢力を持った浅利氏との間の系譜的な繋がりについては、史料上、必ずしも明確ではない 11 。多くの資料では、16世紀に入ってから甲斐国より浅利朝頼、あるいはその子とされる浅利則頼が比内へ下向し、在地領主としての地位を確立したという説が有力視されている 11 。この起源伝承と戦国期の実際の動向との間に見られる時間的・系譜的な不確かさは、戦国時代の地方豪族が自らの権威を高めるために古い名門意識を結びつけようとしつつも、現実には実力によって在地支配を固めていった過程を反映しているのかもしれない。あるいは、鎌倉期に地頭職を得たものの、その後勢力が一時的に衰退し、則頼の代に一族の有力者が再興のため、または甲斐本国での武田氏による圧迫を避けるために本格的に比内に移住した可能性も考えられる。

父・浅利則頼(貞義)の時代の比内浅利氏と勢力基盤

浅利則祐の父である浅利則頼(貞義とも称される 11 )は、1500年代に甲斐国から本拠を比内地方に移したとされている 3 。彼は北秋田市七日市の明利又 3 を経て、最終的に大館市比内町独鈷に十狐(独鈷)城を永正15年(1518年)に築城し、一族を配置して比内地方における勢力基盤を固めた 3 。

則頼の時代、比内浅利氏はその全盛期を迎え、独鈷を拠点として勢力を大いに拡大したと評価されている 11 。『湊文書』には、大永5年(1525年)に行われた男鹿の社殿修繕に関する棟札に、湊安東氏と共に浅利氏の名が見えることから、この時期には湊安東氏の傘下にあった可能性も指摘されている 11 。浅利則頼は天文19年(1550年)に死去したと伝えられている 3 。

則祐の誕生と家督相続前の状況

浅利則祐は、この浅利則頼(貞義)の子として生を受けた 6 。複数の史料において彼は「嫡男」として記録されており 11 、本来であれば正統な後継者であったと考えられる。

しかしながら、一部の史料 6 によれば、「則祐は則頼の側室の子として誕生したが、則頼の正室に勝頼が後に誕生すると、弟との確執により…」と記されており、嫡男でありながらもその出生の経緯が、後の弟・勝頼との深刻な対立の一因となった可能性が強く示唆される。この点はユーザー提供情報とも合致しており、則祐の立場が当初から複雑な要素をはらんでいたことを物語っている。戦国時代において、家督相続を巡る争いは一族の分裂や外部勢力の介入を招く大きな要因であり、浅利家もその例外ではなかったと言えるだろう。則祐の兄弟には、頼治、そして後に浅利氏当主となる勝頼、さらに浅利牛欄の室となった松の方がいたことが確認されている 6 。

3. 浅利則祐の生涯と活動

父・浅利則頼の死後、家督を相続した浅利則祐は、戦国時代の荒波の中で一族の舵取りを担うこととなる。しかし、その道のりは平坦ではなかった。

浅利氏関連年表

浅利則祐の生涯と彼を取り巻く浅利氏の動向を理解するため、以下に主要な出来事を年表形式で示す。

|

西暦 (和暦) |

出来事 |

関連人物 |

備考(出典) |

|

1500年代初頭 |

浅利則頼、甲斐より比内へ移住、明利又を拠点とする |

浅利則頼 |

3 |

|

永正15年 (1518) |

浅利則頼、十狐城を築城 |

浅利則頼 |

12 |

|

大永6年 (1526) |

浅利則頼、大日堂を再建 |

浅利則頼 |

10 |

|

天文19年 (1550) |

浅利則頼、死去。浅利則祐、家督相続 |

浅利則頼、浅利則祐 |

10 |

|

永禄年間 (1558-1570) |

浅利則祐、弟・勝頼との確執深まる |

浅利則祐、浅利勝頼 |

6 |

|

永禄5年 (1562) 8月18日 |

安東愛季・浅利勝頼連合軍、扇田長岡城を攻撃。浅利則祐、自害 |

浅利則祐、浅利勝頼、安東愛季 |

6 |

|

永禄5年 (1562) 以降 |

浅利勝頼、浅利氏当主となる。安東氏の傘下に入る |

浅利勝頼、安東愛季 |

6 |

|

天正10年 (1582)頃 |

浅利勝頼、安東愛季(またはその意を受けた者)により謀殺される |

浅利勝頼、安東愛季 |

3 |

|

慶長3年 (1598) |

浅利頼平(勝頼の子)、大坂で急死。比内浅利氏、領主としては滅亡 |

浅利頼平 |

3 |

家督相続と当時の比内地方の情勢

父・浅利則頼が天文19年(1550年)に没すると、浅利則祐は家督を継承した 3 。彼が当主となった当時の比内地方は、依然として周辺の有力勢力である安東氏や南部氏との間に緊張関係を抱えていた。父・則頼の代から続く檜山安東氏や南部氏との抗争は、則祐の代になっても収まることはなかったのである 3 。

主要拠点:十狐(独鈷)城と長岡城(扇田城)

浅利氏の勢力基盤となった主要な城郭は以下の通りである。

|

城名(別名) |

所在地(現在の地名・比定地) |

主な築城者(伝承含む) |

主な城主(浅利氏関連) |

構造・特徴の概要 |

関連する主な出来事(則祐関連含む) |

備考(出典) |

|

十狐城(独鈷城) |

大館市比内町独鈷 |

浅利則頼 |

浅利則頼、(浅利則祐) |

群郭式平山城、本拠地 |

則頼による築城、大日堂建立 |

10 |

|

長岡城(扇田城) |

大館市比内町扇田 |

浅利則頼(支城として) |

浅利則祐、浅利勝頼 |

丘陵地、米代川支流が堀 |

則祐自害の地 |

11 |

|

大館城 |

大館市 |

浅利勝頼(支城として) |

浅利頼平 |

|

勝頼による築城、頼平の帰還後の居城 |

11 |

|

赤利又城 |

北秋田市七日市明利又 |

浅利則頼(一時的居城) |

浅利則頼 |

|

則頼が十狐城へ移る前の拠点 |

11 |

|

湯山城 |

(鹿角郡か) |

(浅利氏初期の居城(伝)) |

(浅利氏初期の当主) |

|

浅利氏初期の拠点と伝わる |

11 |

浅利則祐は、父・則頼が築いた本拠地である十狐城(独鈷城)を当初は拠点としていたと考えられるが、史料によれば、後に支城として築かれた長岡城(扇田城)を居城としていたとされる 4 。そして、この長岡城が彼の最期の地となる。

弟・浅利勝頼との確執:原因と背景

浅利則祐の治世において最も深刻な問題は、弟・浅利勝頼との「確執」であった 6 。この兄弟間の対立は、単なる個人的な不仲に留まらず、浅利一族の運命を左右する大きな要因となった。

その根本的な原因として、前述の通り、則祐が側室の子であったのに対し、勝頼が後に生まれた正室の子であったという出生の経緯が挙げられている 6 。これは家督相続の正統性を巡る潜在的な火種であり、家中を二分しかねない問題であった。

さらに、ユーザー提供情報にある「安東家への従属を画策する弟・勝頼と対立する」という点が事実であれば、両者の間には外交政策を巡る深刻な路線対立が存在したことになる。史料においても、勝頼が最終的に安東氏と結託して兄を攻めたことが記録されており 6 、この対立軸の存在を裏付けている。父・則頼の死後、家中の主導権争いが顕在化し、比内浅利氏が安東氏や南部氏といった強大な勢力に囲まれる中で、どちらに与するべきか、あるいは独立を維持すべきかという外交方針の選択が、一族の存亡に関わる死活問題となっていた状況が背景にあると考えられる。則祐が独立志向を持っていたとすれば、現実的な勢力バランスを考慮して安東氏への従属もやむなしと考えた勝頼との間で、意見の衝突が生じたことは想像に難くない。

檜山安東氏(安東愛季)との関係

父・則頼の時代には湊安東氏の傘下にあった可能性が示唆される比内浅利氏であったが 11 、則祐の代になると、当時檜山安東氏の当主であった安東愛季との関係が悪化し、不和から合戦へと発展したと記録されている 11 。

安東愛季は、智勇に優れた武将として知られ、長く分裂していた檜山系と湊系の両安東氏を統一し、出羽北部における一大勢力を築き上げていた 4 。彼にとって、浅利氏内部で起こっていた家督問題や路線対立は、比内地方への影響力を拡大するための絶好の機会と映ったであろう。愛季は浅利氏の内訌を巧みに利用し、最小限の力で比内地方への影響力を確保しようとしたと考えられる。勝頼を支援して則祐を排除し、勝頼を傀儡化することで、直接的な大規模侵攻を避けつつ支配権を確立するという戦略は、戦国時代の有力大名がしばしば用いた常套手段の一つであった。

浅利則祐 関係人物一覧

浅利則祐の生涯に深く関わった主要な人物とその関係性を以下に示す。

|

氏名 |

続柄・関係(則祐から見た) |

主な動向・則祐との関わり |

備考(出典) |

|

浅利則頼(貞義) |

父 |

比内浅利氏の基礎を築く。十狐城主。 |

6 |

|

浅利勝頼 |

弟(正室の子) |

則祐と家督・政策を巡り対立。安東愛季と結託し則祐を攻める。後に自身も安東氏に謀殺される。 |

6 |

|

安東愛季 |

(敵対勢力) |

檜山安東氏当主。浅利氏の内紛に介入し、勝頼を支援して則祐を自害に追い込む。出羽北部での勢力拡大を図る。 |

5 |

|

松の方 |

姉妹 |

浅利牛欄室。 |

6 |

|

浅利範治 |

子 |

則祐の死後、家臣と共に山本郡藤琴へ逃れたとされる。 |

6 |

4. 扇田長岡城の戦いと則祐の最期

永禄5年(1562年)、浅利則祐の運命を決定づける戦いが勃発する。それは、弟・勝頼と手を結んだ安東愛季による攻撃であった。

安東愛季・浅利勝頼連合軍による攻撃

永禄5年(1562年)、檜山安東氏の当主・安東愛季は、浅利則祐と家督や外交方針を巡って対立していた弟の浅利勝頼と結託、あるいは勝頼を前面に立てる形で、則祐の居城であった扇田長岡城(史料によっては単に長岡、あるいは比内長岡とも記される)に軍を進めた 3 。ある史料 16 は、この攻撃の背景として、安東愛季が南部氏との係争地であった可能性のある鹿角郡攻略に先立ち、まず比内郡内を統一する必要性を感じていたと記しており、浅利氏の内紛が愛季の戦略的意図と結びついたことを示唆している。愛季にとって、この戦いは単に浅利氏の内紛に介入するというだけでなく、比内地方全体の掌握、さらには南部氏に対する優位性を確立するための重要な布石であったと考えられる。

戦いの経緯と則祐の自害(永禄5年/1562年)

扇田長岡城における具体的な戦闘の経過について詳細に伝える史料は、現時点では限られている。しかし、結果として浅利則祐は弟と外部勢力の連合軍の前に敗れ、自害に追い込まれた。その日付は、複数の史料で永禄5年8月18日とされている 11 。

「扇田長岡城を攻められ自害に追い込まれた」 6 、あるいは「比内長岡にて自害して果てた」 11 と記録されており、則祐が最後まで抵抗したものの、衆寡敵せず、武将としての最期を選んだことがうかがえる。弟・勝頼の選択は、彼自身の意図はどうあれ、結果として兄を死に追いやり、浅利氏の自立性を大きく損なうものであった。勝頼が兄を裏切り、宿敵であったはずの安東氏と手を組んだという行動 6 は、単なる家督欲だけでなく、一族の生き残りを賭けた苦渋の選択であった可能性も否定できない。もし則祐の独立志向が当時の浅利氏の実力から見て非現実的であると判断したのであれば、安東氏の傘下に入ることで一族の存続を図ろうとしたのかもしれない。しかし、その選択が兄の死を招き、彼自身も後に安東氏によって謀殺される 3 という皮肉な結末を迎えることから、その判断が浅利氏にとって最良の結果をもたらさなかったことは明らかである。

自害の場所と伝承

浅利則祐が自害した場所は、扇田長岡城(現在の秋田県大館市比内町扇田に比定)とされている 3 。長岡城の具体的な構造については、米代川から約800メートル離れた丘陵地に位置し、北側には米代川の支流があり、幅約450メートルから80メートル、深さ約8メートルから10メートルの堀が存在したとされ、堀には土塁と見られる遺構も残っているとの記録がある 15 。

則祐の辞世の句や、自害時の具体的な状況に関する詳細な伝承については、提供された資料からは確認することができなかった 6 。

5. 浅利則祐の死後の影響

浅利則祐の死は、比内浅利氏の歴史において大きな転換点となり、その後の浅利氏および周辺勢力に少なからぬ影響を与えた。

浅利勝頼による家督掌握とその後の浅利氏

則祐の自害後、弟の浅利勝頼が浅利氏の家督を掌握した 3 。勝頼は当初、兄・則祐を排除する際に協力関係にあった安東愛季の支援を受け、その勢力下で比内郡を支配した。安東氏の後ろ盾を得て、南部氏とは鹿角郡を巡って争った記録も残っている 3 。

しかし、勝頼は安東氏の傀儡に甘んじることなく、やがて安東氏からの独立を画策し、両者の関係は対立へと転化する 3 。この独立の試みは成功せず、天正10年(1582年)または天正11年(1583年)頃、勝頼は安東(秋田)愛季の謀略により、檜山城での酒宴の席などで殺害されたと伝えられている 3 。この謀殺には、蠣崎慶広や浅利氏重臣の片山駿河が関与したとする説もある 5 。

則祐の死とそれに続く勝頼の傀儡当主化は、浅利氏の自立性を著しく損ない、安東氏による比内地方への支配力を強固なものとした。勝頼が後に独立を試みたものの失敗し謀殺された事実は、一度失った主導権を取り戻すことの困難さを物語っている。則祐の代における内紛と敗北が、その後の浅利氏の運命を大きく左右したと言えよう。

則祐の子孫に関する記録と伝承

浅利則祐の死後、その子孫がどうなったかについては、断片的な情報が残されている。則祐の子としては「範治」という名が伝えられており 6 、彼らは家臣と共に山本郡藤琴(現在の秋田県藤里町)に逃亡し、その地に土着したという伝承がある 6 。

この伝承は、たとえ領主としての地位を失ったとしても、一族の血脈や記憶が地域社会の中で細々と受け継がれていった可能性を示唆しており、敗者の歴史がどのように後世に語り継がれるかの一例として興味深い。しかしながら、藤琴町における具体的な伝承の内容や、それを裏付ける史料については、提供された資料からは詳細を確認することができなかった 13 。

浅利氏の滅亡に至る経緯

浅利勝頼の死後、その嫡男である浅利頼平が跡を継ぐが、彼は津軽為信を頼って一時津軽に落ち延びた後、安東(秋田)実季の配下に入ることを条件に比内への帰還を果たした 3 。しかし、頼平もまた安東氏からの独立を画策し、両者の間で再び緊張が高まった。

豊臣政権下において、頼平は秋田氏との間で年貢問題などを巡って争いを起こし、軍事衝突(山田合戦など 3 )にも発展した。この紛争は中央の豊臣秀吉の元での裁定に持ち込まれたが、審議中の慶長3年(1598年)1月8日、頼平は大坂で急死する 3 。その死因については、秋田氏に内応した浅利氏家臣による毒殺説や、浅利氏の主張が不利になり一族郎党に累が及ぶことを恐れた家臣による殺害説などが伝えられている 3 。

頼平の死をもって、比内地方を支配した領主としての浅利氏は実質的に滅亡し、その所領は安東(秋田)氏の直轄地となった。その後、浅利氏の子孫の一部は佐竹家に仕えたとされている 10 。

6. 関連史跡:十狐(独鈷)城の詳細

浅利則祐の父・則頼が築き、浅利氏の本拠地となった十狐(独鈷)城は、比内浅利氏の興亡を語る上で欠かせない史跡である。

所在地と地理的特徴

十狐城は、現在の秋田県大館市(旧比内町)独鈷にその跡を残す 3 。地理的には、米代川の支流である犀川と住谷川(炭谷川とも 12 )が合流する地点の北東側、北西に突き出した舌状台地の先端部に築かれており 10 、水運の監視と防御に優れた戦略的要衝であったことがうかがえる。

城郭の構造と規模

十狐城は、群郭式の平山城に分類され、その規模は東西約300メートル、南北約300メートルに及ぶ 12 。城内は、自然の谷や人工的な深い空堀によって巧みに区画され、主にI郭(主郭)、II郭(西郭)、III郭(北郭)、IV郭(東郭)と呼ばれる四つの主要な曲輪と、二つの出丸から構成されていた 10 。

- I郭(主郭) : 城の中心部に位置し、東西約50メートル、南北約120メートルの規模を持つ。周囲は高さ5メートルから6メートルにもなる急峻な切岸で加工され、西側には防御性を高めるための折れ虎口(出入り口)が設けられていた 12 。

- II郭(西郭) : I郭の西側に位置し、幅約40メートルの空堀(武者溜まりの機能も有したか)を隔てて配される。規模は東西約40メートル、南北約130メートル。この曲輪の中央部からは多量の焼けた米が出土しており、「米蔵」があった場所と推定されている 10 。これは籠城戦に備えた兵糧備蓄の重要性を示唆している。

- III郭(北郭) : I郭とII郭の北側に位置し、東西約110メートル、南北約40メートル。元々はI郭と同一の台地であったが、幅約10メートルの空堀を設けて分断されている。監視用の曲輪であったと考えられ、二箇所の出丸が付設されていた 12 。

- IV郭(東郭) : I郭の東側に位置し、東西約30メートル、南北約80メートルの規模であった 12 。ただし、現在は消失しているとの情報もある 27 。

堀切(尾根を断ち切る堀)は比較的良好な状態で残存しており、特に主郭と北郭の間の堀切は見応えがあるとされる 10 。また、主郭と東郭の間の堀跡は現在も湿地状になっており、往時は水を湛えた水濠であった可能性が指摘されている 10 。

築城から廃城まで

十狐城の築城時期については、永正15年(1518年)に浅利與一則頼が最初に築いたとする説が有力である 12 。ただし、それ以前から何らかの城砦が存在した可能性や、元々この地を治めていた十狐次郎の居城を浅利則頼が攻め落として自らの居城としたという説も伝えられている 11 。いずれにせよ、戦国時代を通じて比内地方に勢力を拡大した浅利氏の本拠地として機能し、浅利勝頼が扇田や大館に拠点を移すまでは、浅利氏の主城としての役割を担っていた 12 。

廃城の時期は、慶長3年(1598年)、浅利頼平の死とそれに伴う比内浅利氏の領主としての滅亡と同時期であったと考えられている 10 。

考古学的調査の成果と遺構の現状

十狐城跡では、前述のII郭からの焼米の出土が特筆される考古学的成果である 12 。遺構としては、出丸、各曲輪、堀などが確認されており、その状態は比較的良好であると評価されている 10 。ただし、一部の曲輪は畑地や雑木林となり、IV郭のように消失したとされる部分もある 27 。詳細な学術的発掘調査報告書については、提供された資料からは具体的な内容を確認できなかった 28 。

関連施設:大日堂の歴史と伝承

十狐城跡の南側、独鈷集落の東南には、浅利氏とゆかりの深い大日堂が現存する 3 。この大日堂は、伝承によれば継体天皇17年(523年)の創建とされ、非常に古い歴史を持つ 10 。その後、大永6年(1526年)に当時の十狐城主であった浅利則頼(あるいは則遠とも 10 )が再建し、以降、浅利氏の氏神として崇敬されたと伝えられている 3 。現在の拝殿は寛文12年(1672年)に再建されたものである 10 。

浅利氏が、このような古くからの由緒を持つ寺社を保護し、自らの氏神としたことは、甲斐国から移住してきたとされる浅利氏が、在地社会にその権威を根付かせ、支配の正当性を高めるための一つの手段であったと考えられる。地域の信仰の中心を掌握することは、精神的な面からも領民支配を強固にする効果があったであろう。

また、城の北側の沢には、中世の八角石造りの井戸と伝わる「お茶の水」があり、16世紀頃の築造と推定されている 12 。これは浅利氏が茶の水を汲んだ場所、あるいは姫君が身を投げた場所といった伝承を伴っている 13 。

7. 浅利則祐に関する史料と研究

浅利則祐という人物の実像に迫るためには、彼に関する史料や研究の現状を把握することが不可欠である。しかし、戦国時代の地方豪族に関する記録は断片的であることが多く、則祐についても例外ではない。

『浅利軍記』などの軍記物における記述とその信憑性

浅利氏の事績を伝える史料として『浅利軍記』という名称の文献が複数回言及されている 11 。例えば、天正8年(1580年)に浅利勝頼が家臣によって殺害された際に、その家臣団の中に杉沢喜助の名が見えることの典拠として『浅利軍記』が挙げられている 11 。

しかしながら、この『浅利軍記』が浅利則祐自身についてどのような記述を含んでいるのか、また軍記全体の成立時期、筆者、そして史料としての信頼性(史実との合致度)については、提供された資料からは具体的に判断することは難しい。一部の情報では、『新秋田叢書』の第二巻に『浅利軍記』が収録されている可能性が示唆されたが 11 、その目次情報からは確認には至らなかった 30 。また、秋田県公文書館には「浅利系譜・同軍記 全」と題された資料が所蔵されている可能性も示されており 39 、この史料の内容解明が待たれるところである。

一般的に軍記物は、歴史的事実を伝えることを主目的としながらも、物語としての面白さを追求するために文学的な脚色や誇張が含まれることが多い。そのため、『浅利軍記』を史実として利用する際には、他の一次史料や考古学的知見との比較検討を通じて、その記述を慎重に吟味する必要がある。もしこの軍記が浅利氏の視点から書かれたものであれば、たとえ脚色があったとしても、当時の浅利氏関係者が何を後世に伝えようとしたのかを知る上で貴重な手がかりとなるだろう。

『比内町史』『大館市史』『秋田県史』など地方史料の分析

浅利氏に関する研究において、彼らの本拠地であった地域の地方史誌は極めて重要な情報源となる。『比内町史』、『大館市史』、そして広域的な視点からの『秋田県史』などがそれに該当する 3 。これらの史料は、浅利氏の具体的な活動や関連する出来事、地域の伝承などを記録しており、特に『比内町史』は則祐の時代における浅利氏の動向を理解する上で詳細な情報を含んでいる可能性がある。例えば、浅利氏が関与した「山田の合戦」のような具体的な戦闘に関する記述 3 は、地方史料の価値を示す好例である。

また、弘前市立弘前図書館のデジタルアーカイブで公開されている「中世の比内浅利氏」というテキスト 8 は、『新編弘前市史 通史編』の一部である可能性が高く、浅利則頼による十狐城築城、則祐の自害、そして勝頼の動向などについて簡潔に触れており、参照すべき史料の一つと言える。

近年の研究動向

浅利氏、特に戦国期における比内浅利氏の研究においては、歴史学者・大島正隆氏による「北奥大名領成立過程の一断面 ―比内浅利氏を中心とする考察―」という論文が重要な業績として認識されているようである 9 。この論文は、吉川弘文館から出版された『東北大名の研究』や、そしえてから出版された『東北中世史の旅立ち』といった書籍に収録されており、浅利氏の消長を安東氏など周辺領主との関係や豊臣政権との関わりから描き出していると評されている 48 。

さらに、秋田県公文書館には、浅利氏に関連する系図や由緒書といった一次史料が多数所蔵されていることが確認されており 39 、これらの史料の丹念な分析が、今後の浅利氏研究、ひいては浅利則祐の人物像解明の鍵を握っていると言えるだろう。考古学的な調査も継続的に行われており、十狐城跡や長岡城跡などからの新たな発見が、文献史学だけでは見えてこない歴史像を補完する可能性も秘めている 12 。

浅利則祐に関する直接的な一次史料、例えば彼自身が書いた書状や日記のようなものは、現在のところ提供された情報からは見当たらない。彼の事績は、主に後世に編纂された系図、軍記物、そして地方史誌などを通じて間接的に知られるのみである。これは戦国時代の地方豪族研究に共通する課題であり、情報の断片性や、編纂者の意図による記述の偏りといった問題を常に念頭に置きながら、史料を批判的に検討していく必要がある。

8. 考察:浅利則祐の歴史的評価

浅利則祐の生涯とその最期は、戦国時代の地方豪族が直面した過酷な現実を映し出している。彼の歴史的評価を試みるにあたり、比内浅利氏における彼の位置づけ、その死が浅利氏および周辺勢力に与えた影響、そして悲劇の武将としての側面から考察する。

比内浅利氏における則祐の位置づけ

浅利則祐は、父・浅利則頼が築き上げた比内浅利氏の勢力を継承した当主であった。しかし、その治世は短く、弟・浅利勝頼との深刻な内部対立と、当時勢力を急拡大していた檜山安東氏の当主・安東愛季の巧みな介入により、その勢力を維持することができなかった。結果として、則祐の代に浅利氏は大きな打撃を受け、その後の衰退、そして最終的な滅亡への端緒が開かれたと評価せざるを得ない。

彼の短い治世は、戦国期の中小豪族が抱える典型的な困難、すなわち不安定な家督継承問題と、強大な外部勢力からの絶え間ない圧力という二重の苦境を象徴していると言えるだろう。

彼の死が浅利氏および周辺勢力に与えた影響

浅利則祐の自害という結末は、比内浅利氏の歴史にとって決定的な転換点となった。まず、浅利氏内部の分裂を決定的なものとし、弟・勝頼が安東愛季の後ろ盾を得て家督を掌握する道を開いた。これにより、比内浅利氏の自立性は著しく損なわれ、安東氏による間接的な支配体制が強化されることになった。勝頼自身も後に安東氏からの独立を試みるが失敗し謀殺される運命を辿ったことは、一度失った主導権を取り戻すことの困難さを如実に示している。

一方、安東愛季にとっては、則祐の排除と勝頼の傀儡化は、出羽北部における勢力拡大戦略を大きく前進させる画期的な出来事であった。比内地方への影響力を強固にしたことは、宿敵である南部氏との角逐においても有利な状況を作り出し、愛季の覇権確立に貢献した。

より大きな視点で見れば、浅利氏の弱体化は、後の豊臣政権による奥羽仕置や、近世における大名配置といった歴史の大きな流れにも間接的な影響を与えた可能性がある。もし浅利氏が則祐の代の内紛を乗り越え、有力な独立勢力として存続していたならば、出羽北部の勢力図は異なった様相を呈していたかもしれない。

悲劇の武将としての側面

浅利則祐の生涯は、まさに悲劇的であったと言える。父から受け継いだ家督、しかしその出自には複雑な事情があり、実弟との間には埋めがたい確執が存在した。そして、強大な隣国との間で翻弄され、志半ばで自害に追い込まれたその最期は、戦国時代の非情さと無常観を色濃く体現している。

ユーザー提供情報にあるように、もし彼が安東氏への従属を拒否し、あくまで独立を志向していたのであれば、その理想と、彼我の勢力差という厳しい現実との間の大きなギャップが、彼の悲劇性を一層際立たせる。彼がどのような選択をすれば浅利氏の未来が開けたのか、あるいはどのような選択をしても同様の結末を迎えたのか、歴史に「もしも」は許されないが、彼の置かれた状況の厳しさを思えば、その苦悩は察するに余りある。

則祐の行動が最善であったか否かを論じることは難しい。しかし、彼が直面した内外の困難を考慮すれば、その選択肢は極めて限られていたであろう。彼の悲劇は、個人の資質の問題というよりも、むしろ戦国という時代そのものが持つ構造的な矛盾や、弱小勢力が生き残ることの厳しさを我々に教えてくれる。

浅利則祐のような、大きな歴史の転換点に関わりながらも、最終的に敗者として歴史の舞台から退場した人物は、しばしば歴史の陰に埋もれがちである。しかし、彼の存在と行動は、安東氏の台頭や比内地方の戦国史を理解する上で不可欠な要素であり、彼の悲劇を通じて、戦国時代の地方社会の厳しさや、そこに生きた人々の葛藤を具体的に描き出すことができる。

9. おわりに

本報告では、戦国時代の出羽国比内地方の豪族、浅利則祐について、現存する史料や研究成果に基づき、その生涯、彼を取り巻く浅利一族や安東氏との関係、そしてその悲劇的な最期に至る経緯を明らかにしてきた。

浅利則祐は、父・則頼が築いた勢力を背景に家督を相続したものの、弟・勝頼との深刻な確執と、強大化する安東愛季の巧みな介入という内外の困難に直面し、永禄5年(1562年)に扇田長岡城で自害するという短い生涯を終えた。彼の死は、比内浅利氏の自立性を大きく損ない、その後の衰退、そして最終的な滅亡へと繋がる大きな転換点となった。則祐の人生は、戦国時代の地方豪族が直面した家督相続問題、一族内部の路線対立、そして強大な外部勢力からの圧力といった典型的な困難を色濃く反映していたと言える。

今回の調査を通じて、浅利則祐に関する一定の事実は明らかになったものの、依然として多くの課題が残されている。

第一に、『浅利軍記』や秋田県公文書館に所蔵されているとされる「浅利系譜・同軍記 全」といった史料の詳細な内容分析が不可欠である。これらの史料が則祐の人物像や行動、あるいは浅利氏の内情についてどのような情報を伝えているのかを解明することは、今後の研究進展の鍵となるだろう。

第二に、浅利則祐の子孫が土着したと伝えられる山本郡藤琴(現在の藤里町)における伝承の収集と、関連する可能性のある地域史料の調査も重要である。これにより、則祐の血脈がその後どのように受け継がれたのか、あるいは地域社会にどのような影響を残したのかが明らかになるかもしれない。

第三に、浅利氏の拠点であった十狐城跡や長岡城跡に関する継続的な考古学的調査と、その成果を歴史研究に積極的に活用していく必要がある。遺構や出土品は、文献史料だけでは知り得ない当時の状況を補完する貴重な情報を提供してくれるだろう。

浅利則祐のような人物の研究は、単に過去の事実を掘り起こすだけでなく、その地域が持つ歴史の重層性や、そこに生きた人々の多様な営みを理解する上で大きな意義を持つ。本報告が、浅利則祐という一人の武将、そして彼が生きた戦国時代の出羽国比内地方の歴史に対する関心を深める一助となれば幸いである。今後のさらなる研究によって、浅利則祐とその時代の姿がより鮮明に描き出されることを期待したい。

引用文献

- 楢 岡 城 楢 岡 城 楢 岡 氏 楢 岡 氏 - 大仙市 https://www.city.daisen.lg.jp/uploads/contents/archive_0000001614_00/nakaokajyo_pamph.pdf

- 小野寺氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E9%87%8E%E5%AF%BA%E6%B0%8F

- 浅利氏と山田の歴史 - あきた森づくり活動サポートセンター https://www.forest-akita.jp/data/school-2024/yamada-rekisi/rekisi.html

- www.akihaku.jp https://www.akihaku.jp/cms/wp-content/uploads/2022/11/aktpmrep42_066-072.pdf

- 安東愛季 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E6%9D%B1%E6%84%9B%E5%AD%A3

- 浅利則祐 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%85%E5%88%A9%E5%89%87%E7%A5%90

- 浅利勝頼 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%85%E5%88%A9%E5%8B%9D%E9%A0%BC

- 【中世の比内浅利氏】 - ADEAC https://adeac.jp/hirosaki-lib/text-list/d100020/ht010410

- 弘前市立弘前図書館-おくゆかしき津軽の古典籍:通史編2(近世1) https://adeac.jp/hirosaki-lib/texthtml/d100020/mp000030-100020/ht010410

- 十狐城 - お城散歩 https://kahoo0516.blog.fc2.com/blog-entry-299.html

- 比内浅利氏 http://www.ne.jp/asahi/saso/sai/lineage/aiueo/asari.html

- 十狐城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%81%E7%8B%90%E5%9F%8E

- 6.浅利氏ゆかりの独鈷の歴史的風致 https://www.city.odate.lg.jp/uploads/public/pages_0000000668_00/009_%E8%A8%88%E7%94%BB%E6%9B%B8%EF%BC%88%E6%A1%88%EF%BC%89%E7%AC%AC2%E7%AB%A0_6%E6%B5%85%E5%88%A9%E6%B0%8F%E3%82%86%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%AE%E7%8B%AC%E9%88%B7%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E7%9A%84%E9%A2%A8%E8%87%B4.pdf

- 北奥 - 【弘前市立弘前図書館】詳細検索 https://adeac.jp/hirosaki-lib/detailed-search?mode=text&word=%E5%8C%97%E5%A5%A5

- 長岡城 https://joukan.sakura.ne.jp/joukan/akita/nagaoka/nagaoka.html

- 僕のルーツ・中世への旅No14 - 無明舎出版 http://mumyosha.co.jp/ndanda/06/medieval10.html

- 1565年 – 67年 将軍義輝の暗殺 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1565/

- 秋田(安東)氏 - 【弘前市立弘前図書館】詳細検索 https://adeac.jp/hirosaki-lib/detailed-search?mode=text&word=%E7%A7%8B%E7%94%B0(%E5%AE%89%E6%9D%B1)%E6%B0%8F

- 【津軽安藤氏】 - ADEAC https://adeac.jp/hirosaki-lib/text-list/d100010/ht020790

- 弘前市立弘前図書館-おくゆかしき津軽の古典籍:資料編1(古代・中世編) - ADEAC https://adeac.jp/hirosaki-lib/texthtml/d110010/mp000080-110010/ht010100

- 異本小田原記 - Wikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E7%95%B0%E6%9C%AC%E5%B0%8F%E7%94%B0%E5%8E%9F%E8%A8%98

- 中野の浅利氏の歴史 | 秋田のがんばる集落応援サイト あきた元気ムラ https://common3.pref.akita.lg.jp/genkimura/archive/contents-82/

- 浅利勝頼 - 【弘前市立弘前図書館】詳細検索 https://adeac.jp/hirosaki-lib/detailed-search?mode=text&word=%E6%B5%85%E5%88%A9%E5%8B%9D%E9%A0%BC

- 共に創り 共に祝い 共に感動 この先50年たっても記憶に残 - 藤里町 http://www.town.fujisato.akita.jp/up/files/town/c69/archives/4136download.pdf

- 秋田県文化財保存活用大綱 https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000056665_00/%E7%A7%8B%E7%94%B0%E7%9C%8C%E6%96%87%E5%8C%96%E8%B2%A1%E4%BF%9D%E5%AD%98%E6%B4%BB%E7%94%A8%E5%A4%A7%E7%B6%B1.pdf

- 菅江真澄 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8F%85%E6%B1%9F%E7%9C%9F%E6%BE%84

- 十狐城 https://joukan.sakura.ne.jp/joukan/akita/tokko/tokko.html

- 秋田市遺跡確認調査報告書 - 全国文化財総覧 https://sitereports.nabunken.go.jp/11612

- 飛鳥地域の後 終末期古墳測量調査報告VI - 明日香村 https://www.asukamura.jp/files/bunkazai_kiyo_chosya/39.pdf

- 三湖伝説 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%B9%96%E4%BC%9D%E8%AA%AC

- 1 弘前図書館蔵書目録 和装本の部その1 序 また一年 https://www.city.hirosaki.aomori.jp/tosho/old/wasobon_1.pdf

- 海外新興芸術論叢書 刊本篇 第11巻 - カーリル https://calil.jp/book/4843311324

- 古事談 - 国書データベース - 国文学研究資料館 https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100308991

- 北海道立図書館所蔵 北海道人名総合目録 あ~そ https://www.library.pref.hokkaido.jp/web/hoppo/qulnh00000000hmy-att/qulnh00000003qrq.pdf

- 検索結果書誌詳細:蔵書検索システム - 秋田県立図書館 https://www.apl.pref.akita.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1005010115672

- 検索結果書誌詳細:蔵書検索システム - 秋田県立図書館 https://www.apl.pref.akita.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1005010084289

- 今月の古書通信 - 金井書店 https://kosho.co.jp/kotsu/monthly.htm

- 自社開発商品|丸善雄松堂のライブラリアン向け情報サイト Library Navigator https://kw.maruzen.co.jp/ln/mc/mc_products.html

- 戦 国 武 将 の 「 そ れ か ら 」 … 浅 利 氏 - 秋田県 https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000010887_00/%E5%8F%A4%E6%96%87%E6%9B%B8%E5%80%B6%E6%A5%BD%E9%83%A8%E3%80%80%E7%AC%AC078%E5%8F%B7.pdf

- 秋田県公文書館デジタルアーカイブについて | 美の国あきたネット https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/86511

- 秋田県/図書館・公文書館・文学資料館デジタルアーカイブ - ADEAC https://adeac.jp/akita-pref

- 008_東山文庫 - 秋田県 https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000003962_00/%E7%9B%AE%E9%8C%B2008_%E6%9D%B1%E5%B1%B1%E6%96%87%E5%BA%AB.xlsx

- 明治初期における応用美術思想導入の歴史 天貝義教氏 https://tsukuba.repo.nii.ac.jp/record/21200/files/1.pdf

- 《新版県史》5.秋田県の歴史 - 山川出版社 https://www.yamakawa.co.jp/product/32051

- 越山の歴史 - 越山地域まちづくり協議会 - FC2 http://kosiyamamachikyo.web.fc2.com/history.html

- 発刊物・取り扱い書籍 - 大館市役所 https://www.city.odate.lg.jp/museum/information/publication

- 武田虎在から始まる浅利家の... - レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?page=ref_view&id=1000299802

- 清風一過-大島正隆の歴史学と民俗学 https://tohoku.repo.nii.ac.jp/record/52046/files/1881-039X-2012-7-118.pdf

- 東北中世史の旅立ち - CiNii 図書 https://ci.nii.ac.jp/ncid/BN01285320

- CiNii Books 内容検索 - 鎌倉 https://ci.nii.ac.jp/books/contents?p=137&contents=%E9%8E%8C%E5%80%89&count=50&sortorder=1

- 圏 - 東北大学機関リポジトリTOUR https://tohoku.repo.nii.ac.jp/record/2403/files/toh-bun-sou-2012-6-1.pdf

- 平成22年8/27 9/26 平成22年11/2 11/30 平成22年8/27 9/26 平成22年11/2 11/30 平成22年8/27 9/26 平成22年11/2 11/30 - 秋田県 https://www.pref.akita.lg.jp/uploads/public/archive_0000005160_00/H22_kikaku.pdf

- 企画展「秋田のくすり今昔物語」展示報告 https://www.akihaku.jp/cms/wp-content/uploads/2022/11/aktpmrep40_059-069.pdf

- 秋田県の中世城館 - 全国文化財総覧 https://sitereports.nabunken.go.jp/49441