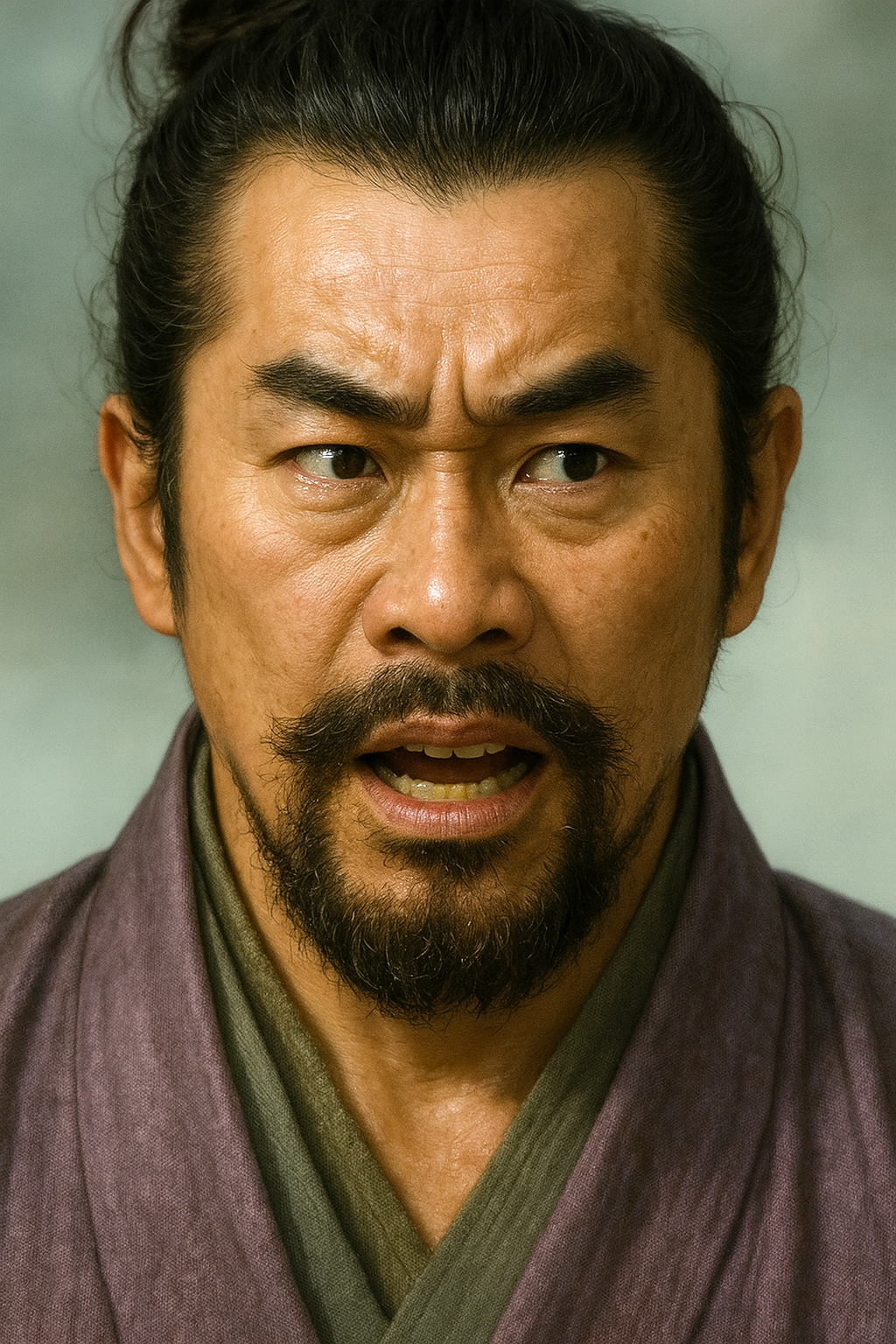

浅見貞則

浅見貞則は北近江の国人。京極氏の内紛に乗じ、国人一揆を率いて実権を掌握。しかし、その「専横」が反発を招き、浅井亮政に敗れ没落。浅井氏台頭のきっかけを作った。

浅井氏台頭の序章:北近江の覇権を巡る浅見貞則の興亡

序章:浅井氏台頭の影に隠れた重要人物、浅見貞則

日本の戦国時代史において、北近江の覇者といえば浅井氏三代、とりわけ織田信長の妹・お市の方を娶った浅井長政の名が想起される。しかし、その浅井氏が戦国大名として飛躍する直前、北近江の権力構造を根底から揺るがし、一時はその実権を掌握した人物がいた。その名は浅見貞則。彼は一般的に、浅井亮政(長政の祖父)に敗れ去った武将として、歴史の脚注に名を留めるに過ぎない。

しかし、本報告書は、浅見貞則を単なる敗者としてではなく、北近江における権力移行の力学を体現した極めて重要な人物として再評価することを目的とする。彼は、形骸化しつつあった守護大名・京極氏の権威を突き崩し、国人領主が主導する新秩序を打ち立てた「最初の下剋上成功者」であった。そして皮肉にも、その成功故に次なる下剋上の標的となり、自らが切り開いた道を、より巧緻な政治戦略家であった浅井亮政に譲り渡すことになった「過渡期の象徴」でもあった。

彼の行動がなければ、浅井氏の台頭は異なる様相を呈したか、あるいはその時期が大幅に遅れていた可能性すら否定できない。したがって、浅見貞則の生涯を詳細に追跡し、彼がなぜ一時的に北近江の覇権を握り得たのか、そして、なぜその権力はかくも短期間で瓦解したのかを解明することは、戦国時代初期における権力闘争の本質と、下剋上という時代の潮流を理解する上で不可欠な鍵となるであろう。

第一章:動乱の舞台 ― 守護京極氏の衰退と国人層の勃興

浅見貞則が歴史の表舞台に登場する16世紀初頭の北近江は、旧来の権威が失墜し、新たな権力が胎動する、まさに動乱の時代であった。その背景には、領国支配の要であった守護大名・京極氏の著しい衰退と、それに乗じて自立化を進める在地領主、すなわち国人層の勃興があった。

1-1. 名門守護・京極氏の権威失墜

近江守護であった京極氏は、佐々木道誉(高氏)を輩出した名門であったが、応仁の乱以降、その権威は大きく揺らいでいた。一族内や重臣との間でお家騒動が頻発し、これを「京極騒乱」と呼ぶ 1 。浅見貞則の時代、当主であった京極高清の代には、その内紛が決定的な段階に達していた。高清は、嫡男・高延(後の高広)ではなく、次男・高吉を後継者として偏愛し、家中はこの二派に分裂して深刻な対立状況にあった 2 。

この家督争いは、単なる一族内の不和に留まるものではなかった。それは、室町幕府が任命する守護職という権威が、もはや領国を実効支配するだけの軍事力・政治力を伴わなくなっていた現実を浮き彫りにするものであった。守護が発給する命令書(御内書など)も、在地武士たちの利害と一致しない限り、その効力を失いつつあった 4 。京極氏の内部対立は、このような権威の空洞化を加速させ、国人領主たちが介入する絶好の機会を提供する結果となった。

1-2. 北近江国人層の自立化と経済的背景

京極氏の権威が低下する一方で、在地に深く根を張る国人領主たちは着実にその勢力を伸張させていた。浅見氏や浅井氏をはじめ、今井氏、堀氏、赤尾氏、三田村氏といった国人たちは、名目上は京極氏の被官(家臣)でありながら、それぞれが自立した領主であった 7 。

彼らの自立化を支えたのは、経済基盤の変化である。荘園制が崩壊に向かい、貨幣経済が農村部にまで浸透する中で、彼らは在地における支配を強化し、経済力を蓄積していった 10 。そして、個々の力では守護や隣国の六角氏といった大勢力に対抗できないため、血縁や地縁に基づいて「一揆」と呼ばれる軍事・政治同盟を結び、集団で自己の権益を守り、拡大しようと図るようになった 13 。彼らにとって、主家である京極氏の家督争いは、単なる主家の内紛ではなく、自らの発言権と権益を飛躍的に増大させるための、またとない好機と映ったのである。

1-3. 惣領制の揺らぎと権力闘争の土壌

この時代の権力闘争の根底には、武家社会の基本的な構造であった惣領制の揺らぎが存在した。鎌倉時代以来の所領分割相続は、一族の所領を細分化させ、武士層の経済的困窮を招いた。その結果、鎌倉後期から嫡子単独相続へと移行が進んだが、これは所領を継げない庶子家(分家)の不満を高め、惣領家(本家)と庶子家の対立を激化させた 14 。

この構造は、京極氏と国人たちの関係にも投影されていた。京極氏の家督争い、すなわち高清・高吉(父と次男)対 高延(長男)という対立は、まさに惣領制の動揺そのものであった。そして、この争いに介入した国人たちもまた、自らの一族内部で同様の問題を抱えていた。

浅見貞則や浅井亮政といった国人たちが、京極高延を「擁立」した行動は、単なる主家への忠誠心の発露と見るべきではない。それは、主家の家督争いを、自らの一族や所属する国人一揆内での主導権争いと連動させた、極めて政治的な計算に基づくものであった。彼らは「正統な後継者である高延を擁立する」という大義名分を掲げることで、対立する派閥(この場合は上坂信光派)を打倒し、国人一揆の中核としての地位を確立しようとしたのである。主家の内紛は、それを構成する被官たちの権力闘争の代理戦争という様相を呈しており、浅見貞則は、この複雑な力学の中で頭角を現していくことになる。

第二章:近江浅見氏と貞則の出自

浅見貞則が国人一揆の盟主として北近江の動乱を主導し得た背景には、彼自身と彼が率いる浅見氏の家格と勢力があった。彼は決して無名の新興勢力ではなく、北近江において確固たる地位を築いていた有力国人であった。

2-1. 京極家被官としての浅見氏

浅見氏の出自は古く、近江の歴史を記した軍記物『江北記』によれば、浅井氏や赤尾氏、三田村氏などと並び、京極氏の「根本当方被官(こんぽんとうほうひかん)」十二氏の一つに数えられている 7 。この「根本被官」とは、京極氏が近江に根を下ろして以来の譜代の家臣を意味し、他の被官とは一線を画す高い家格を有していたことを示唆する。この由緒ある家柄こそが、浅見貞則が多くの国人たちを束ねる「盟主」という地位に就く上での、重要な正当性の根拠となった。彼は、国人一揆という連合体を率いるに足るだけの家格と、それに伴う人望を当初は備えていたと考えられる。

2-2. 拠点・尾上城

浅見氏の勢力基盤は、現在の滋賀県長浜市にあった尾上城であった 3 。この城は、一説には文治年間(1185年〜1190年)に浅見実勝によって築かれたとの伝承も残る、歴史ある城郭である 20 。尾上城は琵琶湖の東岸に位置し、湖上交通と陸上交通の結節点にあたる戦略的要衝であった。この地理的優位性は、浅見氏の軍事力と経済力の源泉となっていたことは想像に難くない。

2-3. 浅見貞則の系譜と人物像

浅見貞則自身の具体的な経歴や人物像については、断片的な記録しか残されていない。史料には「浅見貞則」という名の他に、「浅見対馬守俊孝」という人物が尾上城主として登場する 20 。この俊孝が浅井亮政に攻められて高島郡へ退いたという記述 20 は、貞則が亮政に敗れ没落したという記録と酷似しており、同一人物を指すのか、あるいは一族内の別の人物なのか、判然としない。

この記録の混乱は、当時の浅見氏惣領家が単一の安定した系統ではなかった可能性を示唆している。戦国期の武家において、一族内で惣領の地位を巡る争いが起こることは常であり、浅見氏も例外ではなかったかもしれない。浅見貞則が国人一揆の盟主として歴史の表舞台に登場する以前に、彼自身が浅見一族内の競争を勝ち抜き、惣領としての地位を確立するという前段階があった可能性も考えられる。もしそうであれば、後に見られる彼の「専横」とされる行動は、自らの権力基盤を盤石にするため、一族内のライバルや他の国人たちを強権的に抑え込もうとした結果とも解釈でき、彼の行動原理をより深く理解する上で重要な視点となる。

なお、貞則の没落後も浅見一族が完全に歴史から姿を消したわけではない。後の史料には、浅見道西という人物が貞則の子として登場する 23 。彼は浅井氏滅亡後、織田信長、柴田勝家と主君を変えながらも生き延びており、浅見氏の血脈が戦国の世を生き抜いたことを伝えている。

第三章:下剋上の狼煙 ― 京極氏家督相続への介入

大永年間(1521年〜1528年)、形骸化した権威にしがみつく守護・京極高清と、その支配からの脱却を目指す国人領主たちの緊張は、家督相続問題を触媒としてついに爆発する。この動乱の渦中、浅見貞則は国人一揆の盟主として、旧秩序を破壊する下剋上の狼煙を上げた。

3-1. 対立の構図

京極氏の内紛は、当主・高清とその次男・高吉を支持する派閥と、嫡男・高延を擁立する派閥との間で先鋭化した。前者の中心人物は、京極家の執事として権勢を振るっていた上坂信光であった。これに対し、後者の核となったのが、浅見貞則を盟主とする北近江の国人一揆である。これには浅井亮政、三田村氏、堀氏、今井氏といった有力国人が名を連ねていた 3 。

この対立は、単なる後継者選びを巡る政争ではない。それは、守護の伝統的権威を維持しようとする守旧派(上坂派)と、守護を傀儡化し国人主導の新体制を構築しようとする改革派(国人一揆)との、北近江の支配構造そのものを賭けた闘争であった。その複雑な対立構造は、以下のように整理できる。

|

陣営 |

擁立した当主候補 |

主要人物 |

主な拠点 |

備考 |

|

守護・上坂派 |

京極高清・高吉(次男) |

上坂信光 |

今浜城、上平寺城 |

守護家の伝統的権威を背景とする。守旧派。 |

|

国人一揆 |

京極高延(長男) |

浅見貞則(盟主)、浅井亮政、三田村氏、堀氏、今井氏 |

尾上城、小谷城 |

国人領主の連合体。守護からの自立を志向する改革派。 |

3-2. 尾上城の戦いと貞則の勝利

大永3年(1523年)、両派の対立はついに武力衝突に至る。浅見貞則率いる国人一揆軍は、上坂信光の居城であった今浜城(後の長浜城)を攻撃し、これを陥落させた 3 。拠点を失った京極高清、高吉、そして上坂信光は、北近江からの撤退を余儀なくされ、尾張国へと亡命した 21 。

この勝利によって、北近江の政治的・軍事的主導権は完全に国人一揆の手に帰した。貞則らは、北近江に残っていた京極高延を新たな主君として、自らの居城である尾上城へと迎え入れた 21 。これは、主君であるはずの守護が、被官の城にいわば「庇護」されるという、主従関係の完全な逆転を象徴する画期的な出来事であった。北近江における旧秩序が崩壊し、浅見貞則を中心とする新時代が幕を開けた瞬間である。

3-3. 盟主・浅見貞則と大義名分

浅見貞則のクーデターが成功した要因は、単なる軍事力だけではなかった。彼が周到に準備した「大義名分」の存在が極めて重要であった。下剋上は、単なる武力による権力奪取では、周囲の支持を得られず、反発を招くだけである 26 。貞則は、自らの行動を「私利私欲による主家への反逆」ではなく、「主家の家督争いを正し、正統な後継者を擁立するための義挙」として正当化した 24 。

彼は、守護の権威そのものを否定するのではなく、むしろその権威を自らの都合の良い形で「利用」し、解釈し直すという手法を取った。すなわち、「当主・高清が私情に駆られて家督を乱しているため、我々忠臣が嫡男・高延様をお守りして、京極家を正常化するのだ」という論理である。この保守的ともいえる大義名分は、急進的な権力奪取に対する他の国人たちの警戒心を和らげ、一揆への参加を促す上で絶大な効果を発揮した。貞則は、武力と大義名分を巧みに組み合わせることで、北近江における最初の下剋上を成功させた、戦国初期の優れた政治的実践者であったといえる。

第四章:権勢の頂点と「専横」の実態

京極高清・上坂信光らを尾張へ追放し、京極高延を新たな主君として尾上城に迎えた浅見貞則は、名実ともに北近江の支配者となった。しかし、その権勢は長くは続かず、史料は彼が「専横」を極めたことが没落の原因であったと記している。この「専横」とは、具体的に何を指すのであろうか。

4-1. 傀儡の主君と実権の掌握

勝利の後、貞則は擁立した京極高延を自らの居城・尾上城に留め置いた 21 。これは、高延を自らの厳重な管理下に置き、外部の勢力との接触を断たせることで、彼を完全に傀儡化する意図があった。これにより、京極氏の名の下に発せられる命令は、すべて貞則の意のままとなった。北近江における権力の源泉は、京極氏という「名」から、それを擁する浅見貞則という「実」へと完全に移行したのである。この時点で、貞則は権力の頂点に達したといえる。

4-2. 「専横」の具体的分析

多くの史料は、この時期の貞則について「権勢を振るうようになった」「権力を乱用した」と記述しているが、その具体的な内容についてはほとんど言及がない 18 。この「専横」という言葉は、多くの場合、貞則を打倒して勝者となった浅井亮政の側から、自らの行動を正当化するために用いられたプロパガンダ的要素を含んでいる可能性を考慮する必要がある。

その上で、貞則の「専横」とされた行動を推察すると、それは個人的な傲慢さや驕りというよりも、より構造的な問題、すなわち彼が直面した政治的課題に起因するものであったと考えられる。貞則の権力基盤は、あくまで国人領主たちの連合体である「国人一揆」の盟主という立場にあった。彼が真の地域支配者、すなわち戦国大名へと脱皮するためには、この連合政権的な体制を解体し、自らの権力を領内に直接浸透させる中央集権化が不可欠であった。

この中央集権化の試みこそが、他の国人たちの目には「専横」と映ったのである。具体的には、以下のような行動が考えられる。

- 所領への介入: 他の国人領主の所領の裁定に介入し、自らの支配権を確立しようとした。

- 役職の独占: 北近江における重要な役職を、他の国人たちを排除して浅見一族や腹心で独占しようとした。

- 合議制の軽視: 国人一揆の本来の姿である合議制を無視し、重要事項を独断で決定しようとした。

これらの行動は、貞則の立場からすれば、脆弱な連合体を強力な支配体制へと再編するための必然的なプロセスであった。しかし、それは同時に、共に戦った国人たちの既得権益を侵害し、彼らの自立性を脅かすものでもあった。貞則の悲劇は、この国人連合の盟主から戦国大名への移行を急ぎすぎたか、あるいはその過程で生じる他の国人たちの不満と反発を抑え込むだけの政治的手腕に欠けていた点にある。彼の「専横」とは、いわば北近江における新たな権力秩序を構築しようとする試みと、それに伴う必然的な軋轢の表れだったのである。

第五章:同志の反旗 ― 浅井亮政との対立と没落

浅見貞則が築いた権力は、盤石ではなかった。彼の中央集権化の試みは、共に戦った国人たちの間に深刻な不満と反感を醸成し、その亀裂を巧みに利用した人物によって、内側から突き崩されることになる。その人物こそ、かつての盟友、浅井亮政であった。

5-1. 浅井亮政の台頭と不満の受け皿

浅井亮政は、貞則と共に国人一揆の中核として上坂信光らと戦った同志であった。しかし、貞則が権力を掌握し「専横」を始めると、亮政はそれに不満を抱く国人たちの「受け皿」として、徐々に頭角を現していく 21 。亮政は、貞則の政治手法がもたらす国人たちの離反を冷静に見極め、彼らの不満を代弁し、自らの下に結集させることで、反・貞則派の旗頭としての地位を確立した。彼は、貞則が失敗した国人連合の巧みなマネジメントを約束することで、彼らの支持を取り付けたのであろう。

5-2. 大義名分の上書き

亮政の卓越性は、単に不満分子を束ねただけではない。彼が貞則を打倒するにあたり用いた政治戦略は、極めて巧緻なものであった。彼は、貞則を討つための大義名分として、かつて貞則自身が追放した旧主・京極高清を尾張から呼び戻し、和解するという驚くべき策を用いたのである 18 。

これは、貞則が用いた「大義名分」を、より強力な「大義名分」で無効化する、高度な政治的駆け引きであった。その論理構造は以下の通りである。

- 浅見貞則の権力の正当性は、「京極家の嫡男・高延を擁立している」という一点にかかっていた。

- これに対し、浅井亮政は「本来の主君である高清公を再びお迎えし、引き裂かれていた父子の和解を斡旋する」という、より包括的で、誰からも非難されにくい「忠臣」としての立場を鮮明にした。

- この戦略により、貞則は「主君(高延)を傀儡とし、その父(高清)を追放したままにしておく不忠者」という立場に追い込まれた。一方で、亮政は「主家の混乱を収拾し、秩序を回復しようとする忠臣」という、道義的に優位な立場を獲得した。

結果として、亮政は貞則が作り出した「主君を擁立して実権を握る」という下剋上のゲームのルールを逆手に取り、より巧みにプレイして見せたのである。彼は武力だけでなく、大義名分を巡る政治的プロパガンダにおいても、貞則を完全に凌駕した。

5-3. 没落

大永5年(1525年)頃、浅井亮政を中心とする新たな国人衆の連合軍は、浅見貞則に牙を剥いた。かつての同志たちから反旗を翻された貞則は、なすすべもなく敗北し、北近江の支配者の座から転落した 21 。その後の彼の消息は定かではないが、一説には本拠地・尾上城を追われ、西方の高島郡へ退いたと伝えられる 20 。

貞則の権力基盤が、彼個人の力量と、彼が擁する京極高延という「象徴」に依存していたため、亮政によってその両方が切り崩された時点で、急速に瓦解したことをこの結末は示している。こうして、北近江の覇権は、国人一揆の新たな盟主となった浅井亮政の手に渡り、戦国大名・浅井氏の時代へと繋がっていくのである。

第六章:浅見氏のその後と歴史的意義

浅見貞則は、浅井亮政との権力闘争に敗れ、歴史の表舞台から姿を消した。しかし、彼が北近江の歴史に与えた影響は決して小さくなく、また浅見一族が完全に滅び去ったわけでもなかった。彼の生涯と一族のその後を考察することは、戦国初期の権力移行の実相を理解する上で重要な示唆を与える。

6-1. 浅見一族の行方

惣領であった貞則は没落したが、浅見一族の血脈は戦国の荒波を乗り越えて存続した。貞則の子とされる浅見道西は、父を追放した浅井氏に仕えたとみられる 23 。これは、敵対した家の者を滅ぼすのではなく、能力があれば取り立てるという、戦国時代特有の人材登用のあり方を示す一例である。

さらに天正元年(1573年)、浅井氏が織田信長によって滅ぼされると(小谷城の戦い)、道西は織田方に通じて離反するが、所領は没収された 23 。その後、彼は柴田勝家に仕官し、賤ヶ岳の戦いにも参加した記録が残っている 23 。主家が滅びれば、新たな主君を探して仕える。これは、家名を存続させるための、戦国武士の現実的な処世術であった。浅見氏もまた、時代の激動の中で必死に生き残りを図った数多の武士の一族であった。

6-2. 浅見貞則の歴史的評価

浅見貞則の生涯を総括する時、彼は戦国時代の幕開けを告げる、極めて象徴的な人物であったと評価できる。

第一に、彼は**「触媒」としての役割**を果たした。守護・京極氏の内部対立という既存の権力構造の脆弱性を突き、国人一揆という新たな政治勢力を組織化することで、北近江における守護―守護代体制という旧来の秩序を破壊する決定的な触媒となった。

第二に、彼は**「下剋上の体現者」**であった。主君を自らの城に囲い込んで傀儡とし、被官でありながら領国の実権を握るという、下剋上の典型的な手法を北近江で最初に成功させた。彼の成功は、他の国人たちに、守護権威がもはや絶対的なものではないことを示し、実力主義の時代の到来を告げた。

第三に、彼の没落は**「過渡期の限界」**を露呈した。彼の権力基盤は、国人領主の利害が複雑に絡み合う連合体という、本質的に脆弱なものであった。それを安定した大名権力へと昇華させるだけの、強固な統治機構と政治的手腕を、彼は持ち合わせていなかった。彼の「専横」とそれに続く失脚は、国人連合の盟主から真の戦国大名へと飛躍することが、いかに困難な道程であったかを物語っている。

最後に、彼は結果として**「浅井氏への道筋」**をつけた。最終的に、彼は自らが用いた下剋上の手法によって、より巧緻な政治戦略家であった浅井亮政に打倒された。しかし、彼の成功と失敗は、いわば浅井氏が戦国大名として飛躍するための反面教師となり、その後の北近江の歴史の道筋を決定づけたのである。

浅見貞則なくして、戦国大名・浅井氏の誕生は語れない。彼は、自らが築き上げた舞台の上で、主役の座を奪われた悲劇の役者であった。しかし同時に、新たな時代の扉をこじ開けた、紛れもない歴史の立役者であったと結論付けられる。

引用文献

- 京極高清 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E6%A5%B5%E9%AB%98%E6%B8%85

- 同族争いの結果、所領を失ってゆく京極家と六角家―応仁の乱が起こした名家没落と下剋上 https://www.kk-bestsellers.com/articles/-/10846/

- 京極家激闘譜 -京極氏の遺跡、信仰、文化 - 米原市 https://www.city.maibara.lg.jp/material/files/group/47/04.pdf

- 戦国時代における幕府安堵制の展開と機能 - HERMES-IR https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/81128/hogaku0220302770.pdf

- 大名とは 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/daimyo-toha/

- 守護大名と戦国武将 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/shugodaimyo-sengokubusho/

- 近江浅井氏 ・一族・部将たち - harimaya.com http://www2.harimaya.com/azai/html/az_kasin.html

- 京極氏(きょうごくうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%BA%AC%E6%A5%B5%E6%B0%8F-52624

- 信長の城と戦国近江 - 滋賀県 https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/4035617.pdf

- 土一揆(ツチイッキ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%9C%9F%E4%B8%80%E6%8F%86-99268

- 社会経済史:中世 - かーしゅうの一橋大日本史論述 https://kashu-nihonshi8.com/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%B5%8C%E6%B8%88%E5%8F%B2%EF%BC%9A%E4%B8%AD%E4%B8%96/

- 守護大名と国人一揆 - 世界の歴史まっぷ https://sekainorekisi.com/japanese_history/%E5%AE%88%E8%AD%B7%E5%A4%A7%E5%90%8D%E3%81%A8%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E4%B8%80%E6%8F%86/

- 【第四章 党から一揆へ】 - ADEAC https://adeac.jp/tsurugashima-lib/text-list/d100010/ht030330

- 日本史論述ポイント集・中世⑤|相澤理 - note https://note.com/o_aizawa/n/n16dc1ac88175

- 惣領制(そうりょうせい) - ヒストリスト[Historist] https://www.historist.jp/word_j_so/entry/034075/

- 惣領(そうりょう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%83%A3%E9%A0%98-89761

- 惣領制 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%83%A3%E9%A0%98%E5%88%B6

- 浅井氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%85%E4%BA%95%E6%B0%8F

- 室町幕府四職家 その3:京極家の家臣団と軍団|鳥見勝成 - note https://note.com/lively_nihon108/n/nb6acdc6a42e6

- 近江 尾上城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/oumi/onoe-jyo/

- 近江浅井氏 ・浅井三代-合戦記 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/azai/html/az_kassen.html

- 浅見氏 - 姓氏家系メモ https://dynasty.miraheze.org/wiki/%E6%B5%85%E8%A6%8B%E6%B0%8F

- 浅見道西 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%85%E8%A6%8B%E9%81%93%E8%A5%BF

- 浅井家の歴史と武具(刀剣・甲冑)/ホームメイト https://www.touken-world.jp/tips/30507/

- 「浅井亮政」北近江の国衆を束ねて下克上を果たす - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/38

- 下克上 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8B%E5%85%8B%E4%B8%8A

- 【歴史】六角・京極・浅井氏の歴史まとめ【近江国】|赤田の備忘録 - note https://note.com/akd_f0506/n/n3278dde8b151

- 戦国塵芥武将伝 - 小説家になろう https://ncode.syosetu.com/n6948eh/383/

- 浅井亮政 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%85%E4%BA%95%E4%BA%AE%E6%94%BF

- 浅井亮政【信長の野望・武将能力からみる評価と来歴】 - 土岐日記 https://ibispedia.com/azaisukemasa

- 実は下剋上を成功させた戦国大名!!浅井氏独立のきっかけとなったお家騒動とは? - Japaaan https://mag.japaaan.com/archives/198320/2

- 近江浅井氏 ・浅井亮政 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/azai/html/az_sukemasa.html

- 江北の浅井氏一族とその先祖 http://wwr2.ucom.ne.jp/hetoyc15/keihu/asai/asai1.htm

- 九州代表島津氏 http://blog.tuad.ac.jp/gakugeiin/wp-content/uploads/2013/02/1334602805.pdf

- 戦国!室町時代・国巡り(4)近江編|影咲シオリ - note https://note.com/shiwori_game/n/nb94fcf36debc