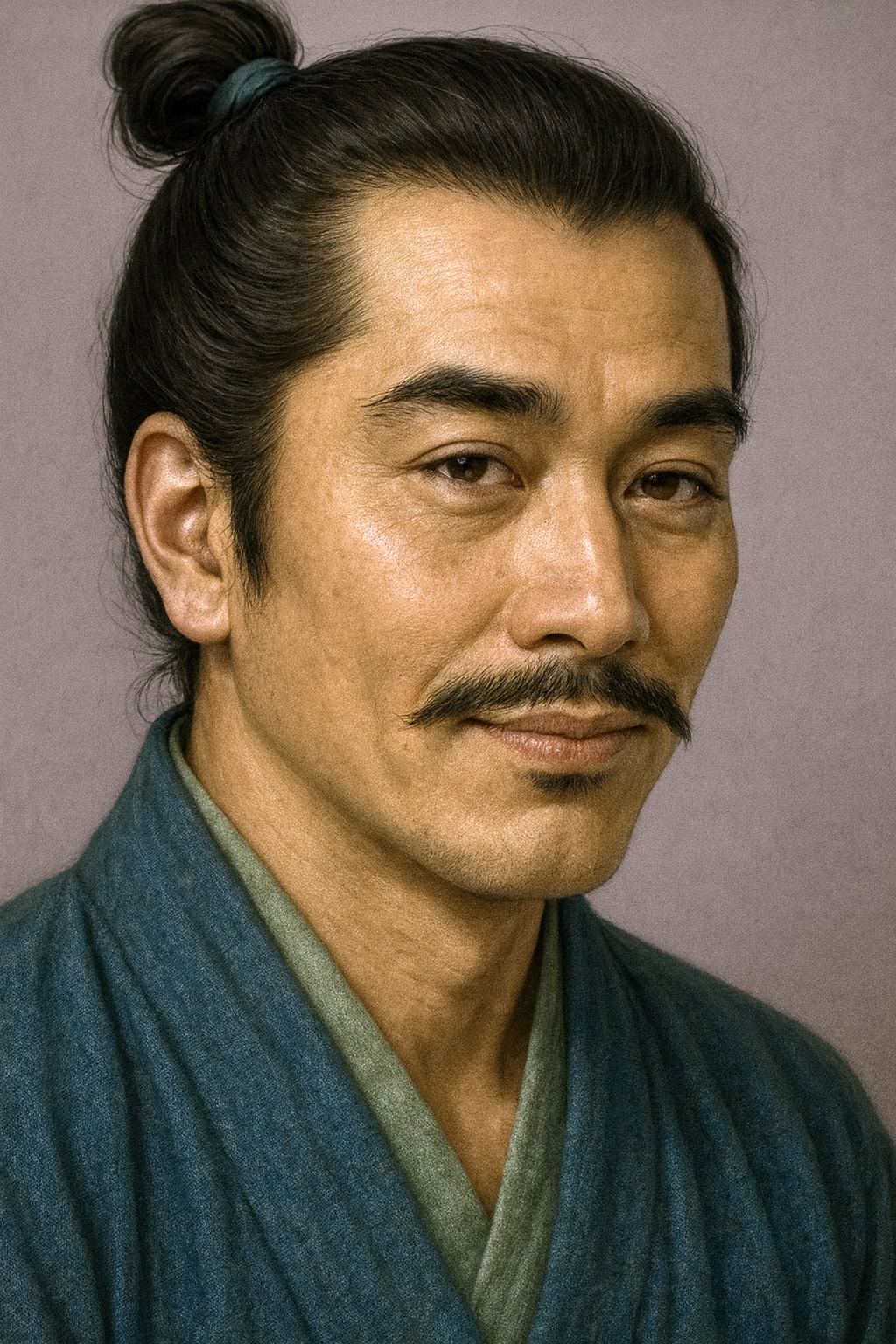

浪岡顕具

浪岡顕具は浪岡北畠氏5代当主。京の公家文化を津軽に根付かせ「北の小京都」を築いたが、その死後、一族の内乱と津軽為信の台頭により浪岡北畠氏は滅亡した。

浪岡北畠氏と顕具の時代:北の御所の栄光と滅亡

序章:北の「御所」、浪岡北畠氏の謎

戦国時代の津軽地方に、ひときわ異彩を放つ一族がいた。浪岡北畠氏である。彼らは、天皇や将軍家に連なる高貴な家柄にのみ許される「御所」という敬称で呼ばれ、遠く離れた陸奥の地にあって、京の公家文化の香りを色濃く漂わせていた 1 。その存在は、下剋上が横行し、力のみが正義とされた戦国乱世において、一つの大きな謎として歴史家の前に立ちはだかる。

本稿の主題である浪岡顕具(なみおか あきとも)は、この浪岡北畠氏の第五代当主とされる人物である。彼個人の事績に関する記録は乏しいものの、その生涯を理解するためには、彼が属した浪岡北畠氏という一族そのものの特異な成り立ちと、その権威の源泉を解き明かすことが不可欠である。彼らは如何にして津軽の地に根を下ろし、「御所」たる権威を確立したのか。そして、その栄華を支えたものは何であったのか。

この問いに答えるため、本報告書は三つの異なる視点から浪岡北畠氏の実像に迫る。第一に、一族の出自を物語るものの、多くの矛盾をはらむ文献史料、特に近世に編纂された系図類の批判的検討 1 。第二に、彼らの本拠地であった浪岡城跡の発掘調査によって明らかになった、物質文化から読み解く経済力と生活の実態 4 。そして第三に、南部氏や安東氏といった周辺勢力との関係性の中で、彼らが果たした役割を考察する、15世紀から16世紀にかけての北奥羽の政治的力学の分析である 6 。

これらの分析を通じて、浪岡顕具が生きた時代を、一族の歴史的文脈の中に正確に位置づけ、その栄光と悲劇的な結末に至るまでの軌跡を、詳細かつ徹底的に描き出すことを目的とする。

浪岡北畠氏 関連年表

|

年代 |

出来事 |

典拠 |

|

1460年代頃 |

浪岡顕義(顕具の父)、浪岡城を築城し、本拠地とする。 |

4 |

|

大永2年 (1522) |

浪岡顕具 (第五代当主)没。 |

9 |

|

天文5年 (1536) |

浪岡具永(顕具の子)、朝廷より従五位下侍従に叙任される。 |

10 |

|

天文年間 (1532-54) |

浪岡北畠氏の勢力が最盛期を迎え、『津軽郡中名字』が編纂される。 |

3 |

|

永禄5年 (1562) |

「川原御所の変」勃発。当主・浪岡具運が叔父の川原具信に殺害される。 |

10 |

|

天正6年 (1578) |

大浦為信が浪岡城を攻略。第九代当主・浪岡顕村は自害し、浪岡北畠氏は滅亡。 |

4 |

|

安土桃山~江戸時代 |

北畠慶好ら一族の生き残りが安東(秋田)氏に仕え、子孫は三春藩家老として存続。 |

14 |

第一章:浪岡北畠氏の出自と権威の形成

浪岡北畠氏の権威の源泉は、その出自の伝説に深く根差している。しかし、その伝説は歴史の霧に包まれており、複数の史料が食い違う複雑な様相を呈している。彼らの権威が如何にして形成されたのかを理解するためには、まずこの出自の謎を解き明かす必要がある。

第一節:鎮守府将軍・北畠顕家の後裔という伝承

浪岡北畠氏が自らの正統性の根拠としたのは、南北朝時代の南朝の柱石、鎮守府将軍・北畠顕家の血を引くという伝承である 3 。顕家は、後醍醐天皇に絶対の忠誠を誓い、文武両道に秀でた公家大将として、足利尊氏率いる北朝軍と各地で激戦を繰り広げた 17 。若くして奥州を平定し、京都へ進軍しては足利軍を打ち破るなど、その軍事的才能は目覚ましく、その悲劇的な戦死と共に、後世まで「忠臣の鑑」として語り継がれる英雄であった。

通説によれば、浪岡氏の祖は、この顕家の嫡男・顕成(あきなり)とされる 18 。顕家が和泉国石津で戦死し、南朝の勢力が衰退の一途をたどる中、その遺児である顕成らは北朝の追及を逃れて奥州へ下り、やがて津軽の浪岡の地に土着した、というのがこの伝承の骨子である。この「英雄の子孫」という血脈こそが、他の在地領主とは一線を画す、浪岡北畠氏の特別な地位の源泉となった。

第二節:錯綜する系図と史料批判

この高貴な血統の物語は、しかし、史料を批判的に検討すると多くの疑問点が浮かび上がる。浪岡北畠氏の系図は、彼らが活躍した中世当時に作成されたものは現存せず、すべてが江戸時代以降に編纂されたものである 1 。そして、それらの内容は相互に矛盾し、混乱が見られる。

最大の矛盾点は、一族の祖を誰とするかである。顕家の嫡男・顕成を祖とする系図が多数を占める一方で、顕家の弟である北畠顕信(あきのぶ)の系統とする説も存在する 1 。この根本的な食い違いは、これらの系図が後世の編纂者たちの意図によって「創作」された可能性を示唆している。特に、天正6年(1578年)に浪岡氏が滅亡した後に作成されたとされる「山崎氏所蔵北畠系譜」では、太閤検地以前の奥羽において石高が用いられているなど、史実との明らかな齟齬が見られ、史料としての信頼性に欠ける 1 。

では、なぜこのような不確かな系図が作られたのか。その背景には、浪岡氏滅亡後に離散した一族の、自らの家格を保持しようとする切実な願いがあったと考えられる。新たな主君に仕えるにせよ、あるいは在地に土着するにせよ、鎮守府将軍・北畠顕家という全国的な英雄に連なる家系であると主張することは、自らの社会的地位を保証するための極めて有効な手段であった 1 。

さらに問題を複雑にしているのは、浪岡北畠氏自身が保有していたはずの一次史料が、浪岡城の落城や、その後の弘前城天守の落雷による火災などでほとんどが失われてしまったことである 20 。これにより、系図の真偽を検証する術は失われ、我々はこれらの信頼性の低い二次史料に頼らざるを得ない状況にある。

第三節:南部氏の庇護と浪岡入部

錯綜する系図の謎を解く鍵は、当時の北奥羽の政治情勢にある。15世紀、この地域では糠部郡(現在の青森県東部から岩手県北部)を本拠とする南部氏と、津軽から出羽北部に勢力を持つ安東氏(後の秋田氏)が、津軽地方の支配と蝦夷地(北海道)交易の利権を巡って激しく対立していた 7 。

この状況下で、南部氏が戦略的な一手として、自らの庇護下にあった北畠氏の一族を津軽に送り込んだとする説が有力である 6 。北畠氏は、南朝の衰退後、南部氏を頼って稗貫(ひえぬき)や船越(ふなこし)といった地に潜居していたと伝えられる 16 。南部氏にとって、文化的権威は絶大であるものの、軍事力は限定的な北畠氏を、安東氏との緩衝地帯である津軽平野の中央部、浪岡に「配置」することは、直接的な軍事衝突を避けつつ、この地域への影響力を確保するための巧みな方策であった。

このように考えると、浪岡北畠氏の権威は、当初は自生的なものではなく、南部氏という強力な後援者によって与えられた「借り物の権威」であった可能性が高い。彼らは、南朝の英雄の子孫という血筋の権威を背景に、南部氏の政治的意図を体現する存在として浪岡の地に迎え入れられたのである。彼らの「御所」という称号は、まさにこの地域の安定化と支配を目的とした、強力な政治的シンボルであったと言えよう。

浪岡北畠氏の権威とは、伝説的な血統、後援者たる南部氏の政治的意図、そして自らが育んだ文化的名声という三つの要素が複雑に絡み合って形成された、精緻な構築物であった。それは、純粋な軍事力によってではなく、象徴的な価値を巧みに利用することで、辺境の地に確固たる地位を築き上げた稀有な事例と言える。

浪岡北畠氏 主要人物系図

|

世代 |

氏名 |

続柄・備考 |

|

祖 |

北畠顕家 |

鎮守府将軍。南北朝時代の南朝の英雄。 |

|

初代 |

北畠顕成 |

顕家の嫡男とされる。 |

|

二代 |

北畠顕元 |

|

|

三代 |

北畠顕邦 |

|

|

四代 |

北畠顕義 |

浪岡城を築城。 |

|

五代 |

浪岡顕具 |

本報告書の主題。 |

|

六代 |

浪岡具永 |

顕具の子。一族の最盛期を築く。 |

|

(分家祖) |

川原具信 |

顕具の子。川原御所の祖。 |

|

七代 |

浪岡具統 |

具永の子。 |

|

八代 |

浪岡具運 |

具統の子。川原御所の変で殺害される。 |

|

九代 |

浪岡顕村 |

具運の子。最後の当主。 |

第二章:浪岡顕具の生涯と一族の隆盛

浪岡北畠氏がその権威を確立し、最も華やかな時代を迎えたのが16世紀前半である。この時代の礎を築いたのが、第五代当主・浪岡顕具であった。彼自身の記録は少ないが、彼の子である具永の治世に一族は最盛期を迎え、その繁栄ぶりは浪岡城跡から出土した数多の遺物によって雄弁に物語られている。

第一節:五代当主・顕具の時代

浪岡顕具は、浪岡城を築いて一族の拠点を定めた第四代当主・顕義(あきよし)の子として、家督を継いだ 3 。彼の生年は不明であるが、その死については信頼性の高い記録が残されている。浪岡氏の菩提寺であった京徳寺(後に弘前へ移転)の過去帳には、「源顕具」が「大永二年(1522年)五月三日」に没したと記されている 9 。これにより、彼の活動時期は15世紀末から16世紀初頭にかけてであったことが確定する。

顕具個人の具体的な治績を伝える史料は乏しい。しかし、彼の時代は、父・顕義が築いた浪岡の地盤を固め、次代の飛躍へと繋ぐための重要な「統合の時代」であったと位置づけることができる。顕義によって築かれた浪岡城を拠点に、顕具は周辺地域への支配を浸透させ、経済的・政治的な基盤を着実に整備していったと考えられる。この安定した基盤があったからこそ、彼の子・具永の時代に、浪岡北畠氏はその栄華を極めることができたのである。

第二節:顕具の子・具永の時代と京文化の受容

浪岡北畠氏の歴史において、最盛期を現出したのは、顕具の子である第六代当主・具永(ともなが)の時代であった 19 。彼の治世において、浪岡北畠氏は単なる地方豪族の域を超え、中央の朝廷とも直接的な繋がりを持つ、名実ともに「御所」たる存在となった。

その最も確かな証拠が、京都の公家・山科言継(やましな ときつぐ)の日記『言継卿記』である。この同時代の一級史料には、天文5年(1536年)、浪岡具永が朝廷から「従五位下侍従」の官位に叙任されたことが明確に記録されている 10 。これは自称の官位ではなく、京都の朝廷が正式に認めたものであり、浪岡氏が中央政界からも奥羽の有力者として公認されていたことを示している。

この関係は一方的なものではなかった。浪岡氏は、津軽の地で得た経済力を背景に、使者や多額の献上品を京都へ送り、積極的に中央との関係構築を図ったとみられる。その見返りとして得られた高い官位は、彼らの権威を飛躍的に高め、他の武家勢力に対する圧倒的な優位性をもたらした 3 。また、顕具(

具 )、具永( 具 永)、具統( 具 統)、具運( 具 運)といった浪岡氏の当主たちと、本家である伊勢国司家の北畠晴具(晴 具 )、具教( 具 教)らが、共通して「具」の字を用いていることは、遠く離れた地にあっても、本家との繋がりを強く意識していたことの表れであろう 23 。

第三節:浪岡城と「北の小京都」の実像

浪岡北畠氏が築いた文化と経済力の結晶が、彼らの居城・浪岡城である。近年の発掘調査は、文献史料だけでは窺い知ることのできなかった「北の小京都」の驚くべき実態を我々の前に明らかにした。

浪岡城は、単なる軍事拠点ではなかった。内館、北館、東館など、役割の異なる八つの郭(くるわ)が広大な堀で区画された、一種の城塞都市であった 20 。1977年から続けられている発掘調査では、約5万点以上という膨大な数の遺物が出土している 4 。

その中でも特に注目されるのが、出土した陶磁器類の質と量である。約1万6千点にのぼる陶磁器のうち、半数以上が中国産の青磁や白磁といった高級輸入品であった 6 。これは、浪岡北畠氏が日本海交易に深く関与し、大陸との広範な交易ネットワークを通じて莫大な富を蓄積していたことを示している。さらに、7世紀の開元通宝から15世紀の永楽通宝に至るまで、1万1千枚を超える中国の銭貨が出土しており、この地域が単なる物々交換経済ではなく、貨幣を基盤とした高度な商業経済圏を形成していたことを物語っている 27 。

城主の居館があった内館(うちだて)からは、格式の高い対面所である「九間(ここのま)」と推定される礎石建物の跡が発見された 28 。また、茶の湯や香、書道に関わる道具類も多数出土しており、彼らが京の公家文化を深く受容し、洗練された生活を送っていたことが窺える 27 。家臣団の屋敷があったとされる北館(きただて)は、整然と区画され、各屋敷には井戸が備えられていた。これは、武士だけでなく、職人や商人も城内に居住する、計画的な都市空間が存在したことを示唆している 28 。

これらの考古学的証拠は、浪岡北畠氏の権威が単なる象徴的なものではなく、交易によって得た確固たる経済力に裏打ちされていたことを証明している。顕具が固めた礎の上に、具永が花開かせた「北の小京都」は、決して誇張された伝説ではなかった。それは、津軽の地にあって、中央の文化と経済に直結した、紛れもない繁栄の実像だったのである。

第三章:内乱から滅亡へ

栄華を極めた浪岡北畠氏であったが、その繁栄は盤石ではなかった。一族の内部に燻っていた対立の火種は、やがて「川原御所の変」という悲劇的な内乱を引き起こし、一族を衰退へと向かわせる。そして、この弱体化に乗じた新興勢力、津軽為信の台頭によって、浪岡御所の歴史は突如として終焉を迎えるのである。

第一節:衰退の序曲「川原御所の変」

浪岡北畠氏の勢力拡大に伴い、一族からは分家が生まれていった。その一つが、顕具の次男・具信(とものぶ)を祖とする川原氏であり、「川原御所」と称して独自の勢力圏を築いていた 12 。これらの分家は一族の勢力を支える柱であると同時に、潜在的な競争相手でもあった。

永禄5年(1562年)の正月、この潜在的な対立が最悪の形で表面化する。第八代当主・浪岡具運(ともかず、顕具の曾孫)が、年始の挨拶のために浪岡城に参上した叔父(大叔父)の川原具信とその子・顕重によって、城内で暗殺されるという衝撃的な事件が発生したのである 10 。これが「川原御所の変」である。

事件の直接的な原因は、川原氏と別の一門である滝井氏との間の所領争いに際し、当主の具運が滝井氏に有利な裁定を下したことにあったと伝えられる 12 。一族内の些細な対立が、当主殺害という暴挙にまで発展したこの事件は、浪岡北畠氏の結束がもはや名目上のものでしかなく、内部から崩壊しつつあったことを示している。

反乱を起こした川原具信親子は、他の家臣たちの反撃によってただちに討ち取られたものの、一族が受けた傷は致命的であった 10 。当主を内輪揉めで失い、有力な一門も同時に滅亡したことで、浪岡北畠氏の権威と軍事力は著しく低下した。この内乱こそが、栄華を誇った浪岡御所の、長い衰退の始まりを告げる序曲となったのである。

第二節:津軽為信の台頭と浪岡城落城

浪岡北畠氏が内乱によって弱体化する一方、津軽の西辺では、戦国乱世を象徴するような梟雄がその力を蓄えていた。南部氏の一族でありながら、津軽の独立を狙う野心家、大浦為信(後の津軽為信)である 13 。

為信は、「川原御所の変」によって浪岡氏が深刻な打撃を受けたことを見逃さなかった 4 。当主・具運の死後、跡を継いだのはわずか5歳の顕村(あきむら)であり、一族は強力な指導者を欠いた状態にあった 19 。為信はこれを千載一遇の好機と捉え、周到に浪岡城攻略の準備を進めた。

天正6年(1578年)、為信はついに牙を剥く。彼は葦町弥右衛門(あしまち やえもん)といった浪岡氏内部の不満分子を内応させ、城下に潜入させた忍びの者によって放火や攪乱工作を行わせるなど、謀略を駆使して城内の守りを無力化していった 18 。

こうして内部から切り崩された浪岡城に、大浦軍は総攻撃をかけた。指導者を欠き、混乱状態にあった浪岡勢に抗う術はなく、城はあっけなく陥落。最後の当主・北畠顕村は捕らえられた後に自害を命じられ、ここに浪岡北畠氏の嫡流は完全に途絶えた 4 。

なお、この浪岡城の落城年については、津軽氏側の史書『津軽一統志』が天正6年(1578年)とするのに対し、南部氏側の史書『南部根元記』は天正18年(1590年)とするなど、記述に食い違いが見られる 3 。これは、津軽の支配権を巡って対立した両勢力が、それぞれ自らの正当性を主張するために歴史を編纂した結果であり、今日では1578年説がより事実を反映していると考えられている。

浪岡北畠氏の滅亡は、単なる一地方豪族の敗北ではなかった。それは、血統や伝統的権威といった旧来の価値観が、野心と実力主義という戦国後期の新たな時代の論理によって打ち破られた、象徴的な出来事であった。彼らの最大の強みであったはずの「御所」という権威は、内部結束が崩れた時、もはや何の力も持たなかったのである。

終章:滅びざる名跡 ― その後の浪岡北畠一族

天正6年(1578年)の大浦為信による浪岡城攻略は、浪岡北畠氏という政治的・軍事的な存在に終止符を打った。しかし、一族の血脈と「北畠」という名跡が完全に歴史から消え去ったわけではなかった。城の陥落を生き延びた者たちは、各地へ離散し、それぞれに新たな道を歩んでいく。

diaspora of a Noble House

浪岡氏滅亡後、一族の生き残りは四散した 15 。その中で最も著名なのが、北畠慶好(きたばたけ よしよし、または季慶)に率いられた一派である。慶好は、浪岡氏最後の当主・顕村の子、あるいは一族の顕忠の子ともいわれ、落城後はかつてのライバルであった出羽の安東(秋田)氏を頼った 14 。

安東愛季・実季父子に仕えた慶好は、その出自と能力を高く評価され、外交などで重用された。彼は主君・秋田氏の移封に従い、常陸国宍戸、そして最終的には陸奥国三春(現在の福島県三春町)へと移住する。その子孫は三春藩秋田氏の家老格という別格の待遇を受け、藩の重臣として幕末まで家名を保った 2 。特筆すべきは、彼らが江戸時代を通じて「北畠」の名跡を大切に守り続け、明治維新後には正式に「浪岡」姓に復したことである 2 。これは、政治的権力を失った後も、自らの出自に対する強い誇りを持ち続けていたことの証左に他ならない。

他の運命

慶好の一族以外にも、様々な運命をたどった者たちがいた。一部は、仇敵である津軽氏や、旧主筋にあたる南部氏に仕官した。また、武士の身分を捨て、庄屋や医者として在地に根を下ろした者もいた。例えば、最後の当主・顕村の娘を娶った顕佐の系統は、山崎氏を名乗って館野越の地で医者として江戸時代を過ごし、後に北畠姓に復している 15 。

結語

浪岡北畠氏の歴史は、戦国時代の北奥羽における権威と権力、文化と経済、そして神話と現実の複雑な相互作用を映し出す、魅力的な事例である。鎮守府将軍・北畠顕家の後裔という、半ば伝説的な権威を拠り所に、南部氏の政治的思惑の中で津軽の地に根を下ろした彼らは、巧みな外交と交易によってその権威を実体的な経済力へと転換させ、「北の小京都」と称されるほどの独自の文化圏を築き上げた。その最盛期を支えたのが、本稿の主題である浪岡顕具とその子・具永の時代であった。

しかし、その栄華は内部の結束の脆さによって足元から崩れ去り、戦国乱世の荒波の中で、より冷徹な実力主義を体現する津軽為信によって滅ぼされた。彼らの物語は、血統や伝統だけでは生き残れない時代の厳しさと、それでもなお、失われた名跡を後世に伝えようとした人々の強靭な意志を我々に教えてくれる。矛盾に満ちた文献史料と、浪岡城跡の土中から語りかける無数の遺物とを繋ぎ合わせることで、我々は初めて、この北の御所の栄光と悲劇の全貌を理解することができるのである。

引用文献

- 【浪岡御所系図】(目録) - ADEAC https://adeac.jp/hirosaki-lib/catalog/mp000137-200010

- 春陽の士3 北畠秋田(浪岡)氏|Web資料館|三春町歴史民俗資料館 https://www.town.miharu.fukushima.jp/soshiki/19/03-kitabatake.html

- 武家家伝_浪岡氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/namio_k.html

- 史跡 浪岡城跡 概要 - 青森市 https://www.city.aomori.aomori.jp/bunka_sports_kankou/bunka_geijutsu/1005024/1005084/1005085/1005098/1005099.html

- 昭和61・ 62年度浪岡城跡発掘調査報告書 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/17/17088/12913_1_%E6%B5%AA%E5%B2%A1%E5%9F%8E%E8%B7%A1.pdf

- 浪岡城跡 - 青森県庁 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku/e-bunka/kinen_siseki_01.html

- 僕のルーツ・中世への旅No13 - 無明舎出版 http://www.mumyosha.co.jp/ndanda/06/medieval09.html

- www.tohokukanko.jp https://www.tohokukanko.jp/attractions/detail_1002406.html#:~:text=%E6%B5%AA%E5%B2%A1%E5%9F%8E%E3%81%AF%E3%80%811460%E5%B9%B4,%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82

- 浪岡氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%AA%E5%B2%A1%E6%B0%8F

- 悠久の時を刻んで HISTORY of NAMIOKA - なみおか未来創造会議 | https://namioka-mirai.net/history/

- 北畠氏 - 【弘前市立弘前図書館】詳細検索 https://adeac.jp/hirosaki-lib/detailed-search?mode=text&word=%E5%8C%97%E7%95%A0%E6%B0%8F

- 川原北畠氏 https://www.ne.jp/asahi/saso/sai/lineage/kakikukeko/kawaharakitabatake.html

- 僕のルーツ・中世への旅No16 - 無明舎出版 http://www.mumyosha.co.jp/ndanda/06/medieval12.html

- 北畠慶好 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E7%95%A0%E6%85%B6%E5%A5%BD

- 浪岡(北畠)氏 http://kakei-joukaku.la.coocan.jp/Japan/meizoku/namioka.htm

- 武家家伝_浪岡氏-ダイジェスト http://www2.harimaya.com/sengoku/html/namio_k2.html

- 北畠顕家 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E7%95%A0%E9%A1%95%E5%AE%B6

- 昭和52年度 浪岡城跡発掘調査報告書 - concat https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach_mobile/17/17274/13118_1_%E6%B5%AA%E5%B2%A1%E5%9F%8E%E8%B7%A1.pdf

- 浪岡北畠氏 http://www.ne.jp/asahi/saso/sai/lineage/kakikukeko/namiokakitabatake.html

- 浪岡城物語― - 青森市 https://www.city.aomori.aomori.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/025/ippannmukenamiokajoumonogatari.pdf

- 十三湊を制して栄えた安藤氏と室町期に台頭した南部氏の争い (2ページ目) - まっぷるウェブ https://articles.mapple.net/bk/20726/?pg=2

- 浪岡北畠氏の足跡(9) - なみおか今・昔 https://www.city.aomori.aomori.jp/area/namiokaoyumi/im_n054.html

- 伊勢国司家と浪岡御所 - なみおか今・昔 https://www.city.aomori.aomori.jp/area/namiokaoyumi/im_n052.html

- 陸奥 浪岡城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/mutsu/namioka-jyo/

- 浪岡城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%AA%E5%B2%A1%E5%9F%8E

- 東国における中世在地系土器について https://rekihaku.repo.nii.ac.jp/record/484/files/kenkyuhokoku_031_08.pdf

- 中世の津軽で大勢力を誇った「浪岡北畠氏」の謎【謎解き歴史紀行「半島をゆく」歴史解説編】 https://serai.jp/tour/37771

- 史跡 浪岡城跡の発掘調査や各館の概要 - 青森市 https://www.city.aomori.aomori.jp/bunka_sports_kankou/bunka_geijutsu/1005024/1005084/1005085/1005098/1005100.html

- 大浦為信 - 日本200名城バイリンガル (Japan's top 200 castles and ruins) https://jpcastles200.com/tag/%E5%A4%A7%E6%B5%A6%E7%82%BA%E4%BF%A1/

- 津軽為信(つがる ためのぶ) 拙者の履歴書 Vol.263~南部から自立、津軽の礎を築く - note https://note.com/digitaljokers/n/n19002500b580

- 浪岡具愛とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%B5%AA%E5%B2%A1%E5%85%B7%E6%84%9B

- 第13話 浪岡城 - 青森県の歴史街道と史跡巡り http://aomori-kaido.com/rekishi-kaido/contents_tu/13.html

- 北畠家 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E7%95%A0%E5%AE%B6