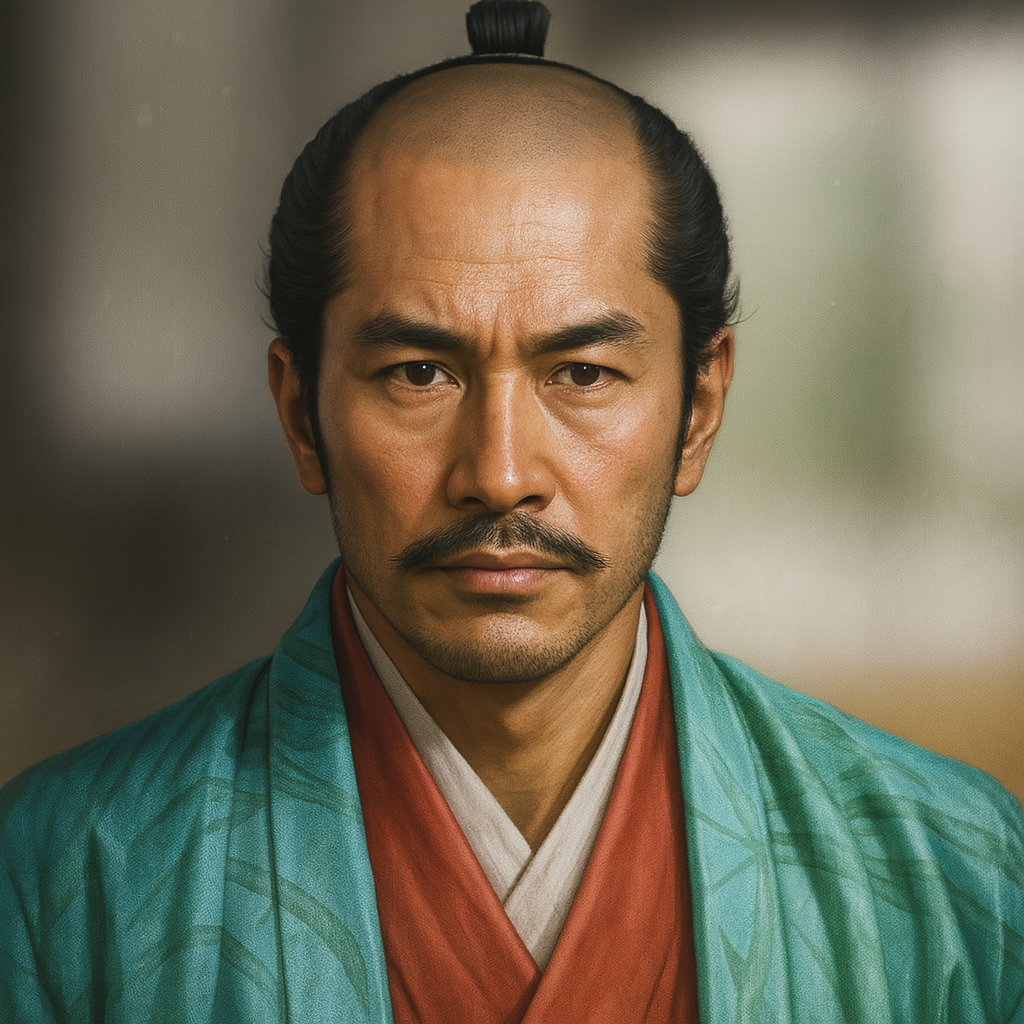

清水景治

清水景治は毛利氏の重臣。父宗治の忠死後、秀吉・三成の誘いを固辞し毛利家に忠勤。文禄・慶長の役で武功を挙げ、長州藩の財政再建に貢献。能吏として活躍し、清水家の礎を築いた。

忠義と実務の相克 ― 清水景治の生涯と長州藩における役割

序章:武士の鑑、その子として

戦国乱世から泰平の江戸時代へと、日本の社会構造が劇的に転換する時代を生きた武将、清水景治。彼の生涯は、二つの強烈な光と影によって彩られている。一つは、父・清水宗治が備中高松城で遂げた、敵将・豊臣秀吉すら「武士の鑑」と賞賛した壮絶な忠死という、栄光に満ちた遺産である 1 。そしてもう一つは、その父の死によって定められた運命の軌道を、自らの力で武将として、そして能吏として駆け抜け、主家の危機を救うという、自己変革の物語である。

清水景治の人生は、父・宗治の「完璧な死」によって、生涯をかけて「忠義の実践」を求められる宿命を背負うことから始まった。父が命を賭して守り抜いた毛利家への恩義に報いるという強烈な意志は、彼のあらゆる決断の根底に流れていた。豊臣秀吉や石田三成からの破格の招聘を固辞した選択は、単なる忠誠心の発露に留まらない。それは、「あの清水宗治の子ならば、当然そうするであろう」という世間の期待に応え、父が創り上げた「忠臣」の物語を自らの生き様をもって完成させるための、極めて意識的な行動であったと解釈できる 3 。

しかし、景治は単なる「忠臣の子」という象徴に留まる人物ではなかった。彼は、文禄・慶長の役では武功を挙げ、関ヶ原の戦い後、存亡の危機に瀕した長州藩にあっては、卓越した吏才を発揮して財政再建という大事業を成し遂げた 3 。その功績は、父の遺した精神的基盤の上に、景治自身の類稀なる実務能力が花開いた結果であった。本稿では、父の死という一点から発する強烈なベクトルに導かれながらも、武と文の両面で時代を切り拓いた清水景治の生涯を、史料に基づき徹底的に詳述し、その実像に迫るものである。

第一章:備中高松城の悲劇と清水家の岐路

1-1. 父・清水宗治と備中高松城

清水景治の父、清水宗治は、天文6年(1537年)、備中国賀陽郡清水村(現在の岡山県総社市)に生まれたとされる 5 。当初は備中の有力国人であった三村氏に仕え、備中清水城主を務めていたが、後に毛利氏の麾下に入り、備中高松城の城主となった 5 。彼は毛利氏の中国地方における東方防衛線、通称「境目七城」の一角を担う重要な武将であった 7 。

その居城である備中高松城は、足守川の流域に位置し、周囲を沼沢地に囲まれた「沼城」であった 1 。この地形は、攻め手にとっては足場が悪く、大軍の展開を困難にする天然の要害として機能していた 8 。

1-2. 水攻めと宗治の決断

天正10年(1582年)、織田信長の命を受けた羽柴秀吉は、破竹の勢いで中国地方へ侵攻した。秀吉は、備前・美作を制圧した後、毛利氏の重要拠点である備中高松城へと矛先を向けた 7 。秀吉は当初、城の難攻不落ぶりを見て、黒田孝高らを遣わし降伏を勧告したが、宗治はこれを峻拒した 7 。

攻めあぐねた秀吉は、軍師・黒田孝高の献策を受け入れ、城の地形を逆手に取った前代未聞の戦術、すなわち「水攻め」を決行する 10 。城の周囲に長大な堤防を築き、足守川の水を引き込むことで、高松城を巨大な湖の孤島へと変貌させたのである。秀吉軍約2万に対し、城兵は農民を含めても5千に満たず、毛利本隊からの援軍も水没した城には近づけず、戦況は絶望的であった 2 。

この膠着状態の中、6月2日、京において「本能寺の変」が勃発し、織田信長が自刃したという報せが、3日の夜、秀吉の陣中に届く 1 。主君の仇・明智光秀を討つべく、一刻も早く京へ引き返したい秀吉は、毛利方との和睦交渉を急いだ。秀吉は、毛利側の外交僧・安国寺恵瓊を介し、備中・美作・伯耆の三国割譲を条件とすると共に、ただ一点、城主・清水宗治の切腹を和睦の絶対条件として突きつけた 6 。

毛利輝元ら毛利本陣は、忠義を尽くす宗治を見殺しにすることに強く抵抗した。しかし、恵瓊から事情を聞いた宗治は、自らの命一つで城兵5000と主家の危機が救われるならばと、何の躊躇もなく切腹を承諾したと伝えられている 1 。

1-3. 湖上の最期と遺言「身持ちの事」

天正10年6月4日、宗治の最期の舞台が整えられた。秀吉から贈られた酒肴で城兵と最後の宴を開いた後、宗治は白装束に身を包み、兄の月清入道らと共に一艘の小舟に乗り込んだ 6 。城を取り囲む湖上、両軍が見守る中、宗治は能の「誓願寺」を一差し舞った。これは、菩薩の姿をした和泉式部が成仏の喜びを舞うという演目であり、自らの死を悟りの境地で受け入れた宗治の心境を物語るものであった 1 。

舞を終えた宗治は、辞世の句、

「浮世をば今こそ渡れ武士(もののふ)の 名を高松の苔に残して」

を遺し、見事な作法で腹を十文字に切り裂き、介錯を受けた 1。そのあまりに潔い最期に、敵将である秀吉も「武士の鑑」と深く感嘆したという 1。

この壮絶な死の前夜、宗治は当時人質として小早川隆景のいる備後三原城に送られていた次男・源三郎(後の景治)に宛て、遺言状「身持ちの事」を書き残していた 6 。この遺言は、単なる道徳訓ではなく、戦国武将が泰平の世を生き抜く子に残した、極めて現実的な処世術のマニュアルであった。

身持ちの事

恩を知り 慈悲正直にねがいなく 辛労気尽し 天に任せよ

朝起きや上意算用武具普請 人を遣ひてことをつゝしめ

談合や公事と書状と意義法度 酒と女房に心みたすな

(現代語訳:受けた恩を忘れず、慈悲深く正直に、私欲を持たず、懸命に努力した後は天命に任せなさい。朝は早く起き、主君からの命令、金銭の計算、武具の手入れといった職務を怠らず、人を使う際にも慎み深くありなさい。談合や訴訟、書状のやり取り、礼儀作法といった公務に励み、酒や女性に心を乱されてはならない。)

1

この遺言には、華々しい武功や立身出世を説く言葉はない。むしろ、「朝起き」「算用」「普請」といった、地道で勤勉な奉公の姿勢が繰り返し強調されている 1 。これは、もはや領土拡大の時代ではなく、主家から与えられた職分を誠実に全うすることが武士の第一の務めとなる、新しい時代の価値観を宗治が予見していたことを示唆している。彼は、息子が自分のように戦場で死ぬのではなく、行政官僚として主家に仕える未来を見据え、そのための心構えを説いたのである。この遺言は、景治が後に優れた能吏として大成するための、精神的な設計図となった 13 。

第二章:小早川隆景の庇護と武将としての成長

2-1. 毛利両川・小早川隆景の厚遇

父・宗治の忠死により、清水景治の運命は大きく動いた。彼は、毛利元就の三男であり、「毛利両川」の一翼を担う智将・小早川隆景に引き取られ、その庇護の下で成長することとなる 1 。隆景は、宗治の毛利家に対する比類なき忠節を高く評価し、その死を深く悼んだ。そして、その遺児である景治を実の子のように厚遇したのである 14 。

その厚遇ぶりを示す象徴的な出来事が、元服に際しての命名であった。隆景は、自らの名の一字である「景」を偏諱として与え、「景治」と名乗らせた 3 。主君の名を拝領することは、家臣にとってこの上ない名誉であり、隆景がいかに景治に期待を寄せていたかが窺える。さらに、備中河辺に屋敷を与えるなど、物質的な支援も惜しまなかった 3 。毛利本家の当主・毛利輝元もまた、宗治の功績を称え、景治に太刀一振りを下賜している 3 。これらの処遇は、宗治の忠義が決して無駄ではなかったことを毛利家中に示すとともに、景治自身の将来を約束するものであった。

2-2. 文禄・慶長の役と碧蹄館の戦い

隆景による景治への庇護は、単なる温情主義ではなかった。それは、毛利家の将来を担う人材を育成するための、戦略的な投資でもあった。隆景は、景治を単なる忠臣の遺児としてではなく、実務能力を備えた武将として鍛え上げるため、文禄・慶長の役(朝鮮出兵)という過酷な実戦の場へ帯同させた 3 。

景治の武人としての資質が史料上明確に確認できるのが、文禄2年(1593年)1月26日に起きた碧蹄館の戦いである 15 。この戦いで、小早川隆景率いる日本軍は、平壌を攻略して勢いに乗る李如松率いる明軍と激突した。この時、景治は小早川軍の右翼先鋒であった井上景貞の部隊に所属し、鉄砲隊を率いて明軍に射撃を加えたと記録されている 16 。これは、景治が後方で守られていたのではなく、最前線で部隊を指揮する能力を持った、れっきとした武将であったことを示す動かぬ証拠である。この戦いは日本軍の勝利に終わり、景治も武将としての経験と名声を高めた。

表1:清水景治の主な参戦記録

|

合戦名 |

年月日 |

所属軍(主将) |

景治の役割・部隊 |

結果・特記事項 |

|

碧蹄館の戦い |

文禄2年(1593年)1月26日 |

小早川隆景 軍 |

井上景貞隊に属し、鉄砲隊を指揮 16 |

日本軍の勝利に貢献 17 |

|

大津城の戦い |

慶長5年(1600年)9月7日-13日 |

毛利元康 軍 |

攻城戦に参加 3 |

西軍の勝利に貢献(関ヶ原の前哨戦) |

この表が示すように、景治のキャリアはまず「武」から始まっている。隆景は、宗治への義理を果たすという名分のもと、景治に実戦経験を積ませ、その器量を見極めようとしていた。この朝鮮での経験は、景治が後に藩政を担う上で不可欠となる、大局的な視野と胆力を養う上で重要な役割を果たしたと言えよう。

第三章:天下人からの誘いと忠義の選択

3-1. 豊臣秀吉からの直臣登用への誘い

備中高松城で父・宗治の壮絶な最期を目の当たりにした豊臣秀吉は、その忠義に深く感銘を受けた。天下人となった後、秀吉は小早川隆景を通じて、景治に対し破格の申し出を行う。それは、一万石から二万石の所領を与え、大名として豊臣家の直臣に取り立てるという、若き武将にとっては望外の勧誘であった 3 。

この申し出は、景治の人生における最初の、そして最大の岐路であった。物質的な栄達や地位を考えれば、これを受け入れるのが当然の選択であったかもしれない。しかし、景治はこれを「父宗治の遺志に背き、毛利家への御恩に背く」として、きっぱりと断固拒否した 3 。彼は、天下人の直臣となる栄誉よりも、父が命を賭して守った主家への忠義を貫く道を選んだのである。この決断は、彼の清廉潔白な人柄と、父の生き様を自らの行動規範とする強い意志を天下に示すこととなり、その後の彼の評価を決定づける重要な出来事となった。

3-2. 浪人、そして毛利家への帰還

景治の主君であった小早川隆景が慶長2年(1597年)に世を去ると、その養子である小早川秀秋が家督を継いだ。しかし翌慶長3年(1598年)、秀秋が筑前国から越前国へと減転封されると、多くの小早川家臣と同様に、景治も主家を離れ、一時的に浪人の身となることを余儀なくされた 3 。

この浪人中、景治のもとに再び大きな誘いが舞い込む。今度の招聘主は、豊臣政権下で五大老の一人として権勢を誇っていた石田三成であった 3 。三成もまた、景治の父・宗治への評価と景治自身の器量を見込み、家臣として迎え入れようとしたのである。しかし、景治はこれも辞退する。その理由は、三成が父の仇とも言える豊臣秀吉の側近であったこと、そして何よりも自らの仕えるべき主家は毛利家のみであるという固い信念にあったとされる 3 。この二度にわたる招聘拒否は、景治の忠誠心が、単なる主家への奉公意識に留まらず、清水家としての「家門の矜持」と、父の死を巡る複雑な感情に根差した、選択的かつ絶対的なものであったことを物語っている。父を死に追いやった豊臣家の系譜に連なる人物の麾下に入ることは、父の死の意味を矮小化し、自らの家の物語を汚す行為に他ならなかったのである。

3-3. 関ヶ原の戦いと清水家の忠節

石田三成の誘いを断った景治は、本家である毛利輝元の下へと復帰した。そして慶長5年(1600年)、天下分け目の関ヶ原の戦いが勃発すると、彼は毛利家の一員として西軍に与し、伊勢方面へ出陣。9月に行われた大津城の戦いに参加し、主家への忠誠を再び戦場での働きによって示した 3 。

この戦いにおいて、清水家は悲劇にも見舞われる。景治の庶兄である清水宗之が、同じく西軍として参戦した安濃津城の戦いで奮戦の末、討死を遂げたのである 3 。兄弟がそれぞれ別の戦場で毛利家のために命を懸けて戦ったという事実は、清水家の毛利家に対する忠節の深さを改めて証明するものであった。

第四章:長州藩の礎を築く ― 財政再建の能吏

4-1. 減封と財政危機

関ヶ原の戦いにおける西軍の敗北は、毛利家に未曾有の危機をもたらした。西軍の総大将に担がれた毛利輝元は、戦後、徳川家康によって安芸広島を中心とする120万石の広大な領地を没収され、周防・長門の二国、わずか36万9千石へと大減封された 22 。この drastic な領地削減は、藩の財政を即座に破綻させた。収入が激減した一方で、毛利家は多くの家臣を抱え続けており、彼らに支払う俸禄の捻出が極めて困難な状況に陥ったのである。

この危機に対し、藩首脳部が当初打ち出した策は、慶長12年(1607年)からの検地(三井検地)による苛烈な増税であった。その税率は収入の実に73%にも達し、領民に極度の負担を強いた 23 。結果として、この政策は領民の強い反発を招き、山代地方で大規模な一揆(山代慶長一揆)を引き起こした。重税に苦しむ農民の逃散が相次ぎ、田畑は荒廃、藩の財政は再建どころか、さらなる悪化の一途を辿った 23 。

4-2. 益田元祥との協働と「当職」としての役割

この絶望的な状況を打開すべく、藩政改革の白羽の矢が立てられたのが、石見の国人領主出身で、武勇と行政手腕を兼ね備えた重臣・益田元祥(通称:牛庵)と、そして清水景治であった 23 。

関ヶ原の戦後、萩へ移った景治は、父・宗治以来の功績が改めて評価され、一門六家に次ぐ家格である「寄組」という重臣の列に加えられた 3 。そして元和9年(1623年)、藩主・毛利秀就は、益田元祥を藩政改革の総責任者とし、その「副役」として景治と、藩主の一門である毛利秀元を任命。ここに、長州藩の命運を懸けた財政再建プロジェクトが始動した 3 。

彼らが就いた「当職」とは、租税の徴収や金穀の出納といった財務、さらには民政全般を司る、国政の最高責任者ともいえる重職であった 22 。特に、益田元祥と清水景治が務めた「両人役の当職」は、この財政危機を乗り切るために特設されたポストであり、藩の実権を掌握するほどの強大な権限が与えられていた 22 。

4-3. 寛永検地と税制改革

益田元祥と清水景治らが主導した改革の柱は、寛永2年(1625年)に実施された大規模な再検地、いわゆる「寛永検地」であった 23 。彼らは、かつての73%という非現実的な高税率が藩政の混乱の根源であると看破し、税率を50%(五公五民)へと大幅に引き下げた 23 。

この減税政策は、短期的には藩の収入を減少させたものの、農民の生産意欲を回復させ、逃散した領民を呼び戻し、荒廃した田畑を蘇らせる効果をもたらした。これにより、長州藩は安定的かつ持続可能な税収基盤を確立することに成功し、この寛永検地で打ち出された石高が、以後、幕末に至るまでの長州藩財政の礎となったのである 23 。

景治がこの藩政の中枢で重要な役割を担っていたことは、同年8月13日付で家臣に知行を割り当てる「御配所付立」という公文書に、益田元祥、宍道元兼と共に連署していることからも明らかである 32 。彼の能吏としての成功は、父の遺言「身持ちの事」に示された勤勉実直な精神と、豊臣家からの二度の招聘を断ったことで証明された毛利家への絶対的な忠誠心が、藩主・毛利輝元や秀元らの絶大な信頼を獲得した結果であった。危機的状況にある組織において、彼の持つ「裏切らない男」という評価は、何物にも代えがたい政治的資本として機能したのである。

4-4. 財政の最高責任者へ

益田元祥という当代随一の能吏の薫陶を受け、実務経験を積んだ景治は、名実ともに藩政に不可欠な人物となっていた。そして寛永9年(1632年)、元祥が隠居すると、その後任として長州藩の財政を司る最高責任者の地位に就いた 3 。彼はその翌年に家督を子の元貞に譲って隠居するまでの間、藩財政の安定化に尽力し、武将から能吏への華麗な転身を成し遂げた。

表2:長州藩初期の財政改革年表

|

時期(西暦/和暦) |

主導者/役職 |

主な政策/出来事 |

成果/影響 |

|

1607-1611年(慶長12-16) |

藩首脳部 |

三井検地を実施。税率を73%に設定 23 。 |

山代慶長一揆が発生。農民の逃散と田畑の荒廃を招き、財政が悪化 23 。 |

|

1623年(元和9) |

益田元祥、清水景治、毛利秀元 |

藩主より藩政を委託され、財政再建に着手(両人役の当職など) 3 。 |

抜本的な改革の開始。 |

|

1625年(寛永2) |

益田元祥、清水景治ら |

寛永検地を実施。税率を50%に引き下げる 23 。 |

農民の負担が軽減され、生産意欲が向上。藩の財政基盤が長期的に安定 23 。 |

|

1632年(寛永9) |

清水景治 |

益田元祥の後任として財政の最高責任者となる 3 。 |

安定化した財政運営を継続。 |

第五章:知行地経営と父への追慕

5-1. 寄組士としての知行地

長州藩の財政再建に多大な功績を上げた清水景治は、藩内における地位を確固たるものにした。彼は、一門家老に次ぐ家格である寄組士として、周防国において合計2500石余りの知行地を与えられた 3 。その内訳は、現在の山口県光市に位置する野原村、浅江村、島田村、立野村などであったと記録されている 3 。景治はこれらの地を治める領主として、野原村に下屋敷を構え、藩政の中枢を担う傍ら、自らの所領の経営にもあたった 3 。

5-2. 菩提寺・清鏡寺の建立

景治が領主として最も心血を注いだ事業の一つが、父・宗治への追慕を形にすることであった。彼は、知行地内の浅江村にあった真言宗の古刹・吉祥寺に目をつけた 35 。そして、この寺を父の菩提を弔うための寺と定め、その寺号と山号を改めたのである。

新しい山号は、父が壮絶な最期を遂げた城の名から「高松山」とした。そして寺号は、父の法名である「高松院殿救溺祐君清鏡宗心大居士」から二文字を取り、「清鏡寺」と改称した 3 。分禄3年(1594年)のことと伝えられる 35 。こうして、寺そのものが父・宗治の偉業と忠節を永遠に記憶する記念碑となったのである。

さらに景治は、清鏡寺の境内に、父・宗治と、備中高松城で共に殉じた家臣たちの霊を慰めるための供養塔群を建立した 35 。中央に宗治のものと思われる宝篋印塔を据え、その周りに家臣たちのための石殿や小宝篋印塔を配したこれらの石塔は、現在、光市の指定有形文化財として大切に保存されている 36 。

5-3. 宗治ゆかりの寺宝

景治の父への思いは、寺の建立だけに留まらなかった。彼は、父・宗治が備中高松城の籠城戦で実際に使用したと伝えられる遺品を清鏡寺に奉納し、寺宝として後世に残した 36 。現存するものとして特に知られているのが、「陣鐘」と一対の「鐙(あぶみ)」、そして「乗鞍」である 35 。

これらの武具は、単なる遺品ではない。それは、父の武勇と、主家のために戦った籠城戦の記憶を物理的に伝える、極めて重要な象徴であった。景治は、自らの知行地に父の記憶を刻み込み、菩提寺にその遺品を納めることで、抽象的な「忠義」の物語に具体的なリアリティを与えた。これは、清水家が「忠義の家」としてのアイデンティティを確立し、その家名を永続的に後世に伝えるための、極めて戦略的な文化事業であったと言えるだろう。

終章:清水家の遺産と後世への影響

6-1. 清水景治の死と評価

武将として戦場を駆け、能吏として主家の財政を救った清水景治は、寛永10年(1633年)に家督を譲って隠居した後、穏やかな晩年を過ごした。そして慶安2年(1649年)1月16日、長州藩の首府・萩の屋敷にて、79年の生涯に幕を閉じた 3 。その亡骸は、毛利家の菩提寺の一つである山口市の洞春寺に葬られた 3 。

景治の生涯は、父・宗治の悲劇的な死という宿命を背負いながらも、それに屈することなく、自らの力で道を切り拓いたものであった。彼の人生は、戦国の「武」の価値観が色濃く残る時代に生まれ、泰平の世における「文」の統治、すなわち実務能力と行政手腕が武士に求められるようになる時代の転換期を、まさに体現するものであった。父の遺言「身持ちの事」を終生守り、忠義と実務の両面で主家に多大な貢献を果たした彼の名は、長州藩の歴史に深く刻まれることとなった。

6-2. 長州藩における清水家の存続

景治が築き上げた功績と、藩主からの絶大な信頼は、清水家の盤石な基盤となった。清水家は、長州藩において藩主一門である「一門六家」に次ぐ家格である「寄組」に列せられ、幕末に至るまで代々重臣としての地位を保ち続けた 4 。その家禄は、時代によっては3700石に達することもあったという 4 。これは、景治の働きがなければ到底成し得なかった栄誉であった。

6-3. 幕末の子孫と明治維新

清水家の「忠義」の物語は、景治の時代で終わることはなかった。奇しくも、その物語は幕末という新たな動乱の時代に、再び劇的な形で繰り返されることになる。

景治から数えて12代目にあたる子孫・清水親知(しみず ちかとも)、通称・清太郎は、若くしてその才能を見出され、20歳という異例の若さで藩の家老職(国元加判役)に抜擢された 4 。親知は、幕末の儒学者・大橋訥庵の塾に学び、そこで後の初代内閣総理大臣・伊藤博文(当時は俊輔)と親交を結んだ 43 。彼は、長州藩の尊王攘夷運動の中核を担う、将来を嘱望された逸材であった。

しかし、元治元年(1864年)、長州藩が京都で会津・薩摩藩と衝突した「禁門の変」が失敗に終わると、藩内の保守派(俗論派)が台頭。親知は、藩の敗北の責任を一身に背負わされる形で、同年12月、22歳の若さで自刃を命じられた 4 。あたかも282年前の父祖・宗治が主家のために命を捧げたように、親知もまた、藩の危難に殉じる運命を辿ったのである。

この清水家の歴史は、宗治の「忠死」に始まり、景治による「忠勤」を経て、親知の「殉死」に至るまで、「主家への忠義」という一貫した主題によって貫かれている。景治の生涯は、この家の伝統を確立し、次代へと受け継ぐための、極めて重要な結節点であった。

明治維新後、新政府は清水家の長年にわたる功績、とりわけ宗治と親知の二代にわたる忠節を高く評価し、清水家に男爵の爵位を授けた 25 。景治が守り、築き上げた家の名誉は、時代の変遷を超えて、輝かしい形で結実したのである。彼の功績は、単に一藩の財政を救ったという事実以上に、一つの「家」の物語を創り上げ、後世まで続く名誉の礎を築いた点にこそ、その真価があると言えよう。

引用文献

- 切腹文化を作った男、清水宗治。秀吉も感極まった武将とは?人物と最期を解説! - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/65171/

- 備中高松城水攻め | おかやまレキタビ - ヒストリートリップ https://rekitabi.jp/story/story-400

- 清水景治 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E6%B0%B4%E6%99%AF%E6%B2%BB

- 清水氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E6%B0%B4%E6%B0%8F

- 清水宗治- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E6%B8%85%E6%B0%B4%E5%AE%97%E6%B2%BB

- 備中高松城の歴史 http://rekisizatugaku.web.fc2.com/page021.html

- 備中高松城之戰- 維基百科 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%82%99%E4%B8%AD%E9%AB%98%E6%9D%BE%E5%9F%8E%E4%B9%8B%E6%88%B0

- 水攻めで沈められた『備中高松城』!名将・清水宗治の軌跡を辿る! - 戦国 BANASHI https://sengokubanashi.net/building/bittyutakamatsujo/

- 『高松城水攻め』あらすじ - 講談るうむ http://koudanfan.web.fc2.com/arasuji/04-21_takamatujyo.htm

- 備中高松城の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%82%99%E4%B8%AD%E9%AB%98%E6%9D%BE%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 清水宗治VS羽柴秀吉!備中高松城の戦いを現地で体感。 - 岡山観光WEB https://www.okayama-kanko.jp/okatabi/1282/page

- 中国大返し - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E8%BF%94%E3%81%97

- 源三郎の誘拐 - 清水宗治Web(秀吉の水攻め備中高松城) https://www.bitchu.jp/muneharu/muneharu/ituwa.html

- 戦国時代 - 清水宗治Web(秀吉の水攻め備中高松城) https://www.bitchu.jp/muneharu/muneharu/sonogo_01.html

- 碧蹄館の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A2%A7%E8%B9%84%E9%A4%A8%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 碧蹄馆之战 - 维基百科 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E7%A2%A7%E8%B9%84%E9%A4%A8%E4%B9%8B%E6%88%B0

- 碧蹄館の戦い(へきていかんのたたかい)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%A2%A7%E8%B9%84%E9%A4%A8%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84-129194

- 備中高松城 - 古城の歴史 http://takayama.tonosama.jp/html/bi_takamatsu.html

- 小早川隆景&黒田官兵衛の連係プレーその1「清水宗治の息子さんの話」 - 安芸の夜長の暇語り http://tororoduki.blog92.fc2.com/blog-entry-408.html

- 石田三成 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E7%94%B0%E4%B8%89%E6%88%90

- 清水宗之 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E6%B0%B4%E5%AE%97%E4%B9%8B

- 石州以来益田家職役 - 須佐郷土史研究会 http://susakyodoshi.sakura.ne.jp/fruit/mashino_manuscript/masuda_yakushoku.htm

- 益田元祥 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%8A%E7%94%B0%E5%85%83%E7%A5%A5

- www.bekkoame.ne.jp http://www.bekkoame.ne.jp/i/ga3129/kiheitai.html

- その後の清水家 https://www.bitchu.jp/muneharu/muneharu/sonogo_02.html

- 長州藩 ちょうしゅうはん の構成 と 格付け - 備中高松城主清水宗治その後の清水家 https://www.seigishrine.jp/yamaguchi_choushu.html

- 毛利家家臣による知行地支配の基礎的考察 -永代家老益田家を例として- https://meiji.repo.nii.ac.jp/record/4457/files/sundaishigaku_171_51.pdf

- 益田元祥とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%9B%8A%E7%94%B0%E5%85%83%E7%A5%A5

- 藩政上、重きをなした人物として、村田清風や坪井 - 幕末期萩藩の政治機構 https://isinsi.jp/ishinshidayori/dayori-9.pdf

- 学祖山田顕義の親族たち - 日本大学リポジトリ https://nihon-u.repo.nii.ac.jp/record/2002427/files/%E6%9D%BE%E5%8E%9F%E5%A4%AA%E9%83%8E%E3%80%8C%E5%AD%A6%E7%A5%96%E5%B1%B1%E7%94%B0%E9%A1%95%E7%BE%A9%E3%81%AE%E8%A6%AA%E6%97%8F%E3%81%9F%E3%81%A1%E2%80%95%E7%A5%96%E7%88%B6%E3%83%BB%E5%B1%B1%E7%94%B0%E5%B8%82%E9%83%8E%E5%8F%B3%E8%A1%9B%E9%96%80%E9%BE%94%E4%B9%8B%E2%80%95%E3%80%8D.pdf

- 上杉鷹山の藩政改革と金主たち ~米沢藩の借金・再生史 http://www.yonezawa-yuuikai.org/pdf/contribution_paper/yozanfinancereport.pdf

- 内藤元勝 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E8%97%A4%E5%85%83%E5%8B%9D

- 門田元経とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%96%80%E7%94%B0%E5%85%83%E7%B5%8C

- 門田元経 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%80%E7%94%B0%E5%85%83%E7%B5%8C

- 清鏡寺 山口県光市 清水宗治の菩提寺 | ツーリング神社巡り 狛犬ウォッチング https://ameblo.jp/hidsrod/entry-12575395457.html

- 指定文化財一覧 - 光市 https://www.city.hikari.lg.jp/soshiki/9/bunka/bunkashinkou/9008/2600.html

- 清鏡寺 - 清水宗治Web(秀吉の水攻め備中高松城) https://www.bitchu.jp/muneharu/muneharu/yukari/hikari.html

- 清鏡寺(清水宗治主従の供養塔) - 山口県観光連盟 https://yamaguchi-tourism.jp/spot/detail_11917.html

- 山口県光市浅江 清 鏡 寺(真言宗)の紹介( 2004-5-7 ) http://saha1702hitomi.web.fc2.com/20040507seikyouji.html

- 清鏡寺 | 光市観光協会公式ウェブサイト ツアーガイドひかり https://www.hikari-kanko.org/tourism/%E6%B8%85%E9%8F%A1%E5%AF%BA/

- 萩のお散歩 長州藩の家臣たち 清水家(しみずけ) https://hananari.site/?p=1595

- 清水親知 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E6%B8%85%E6%B0%B4%E8%A6%AA%E7%9F%A5

- 長州藩 寄組 国元加判役 清水家12代 清水親知 しみずちかとも https://seigishrine.jp/yamaguchi_shimizu.html

- 清水親知 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E6%B0%B4%E8%A6%AA%E7%9F%A5

- 萩藩士の清水さん https://www.myouji.org/shimizu-3.htm

- 手習いの心がけ肝要にそうろう - 紀行歴史遊学 - TypePad https://gyokuzan.typepad.jp/blog/2018/03/%E5%AE%97%E6%B2%BB.html