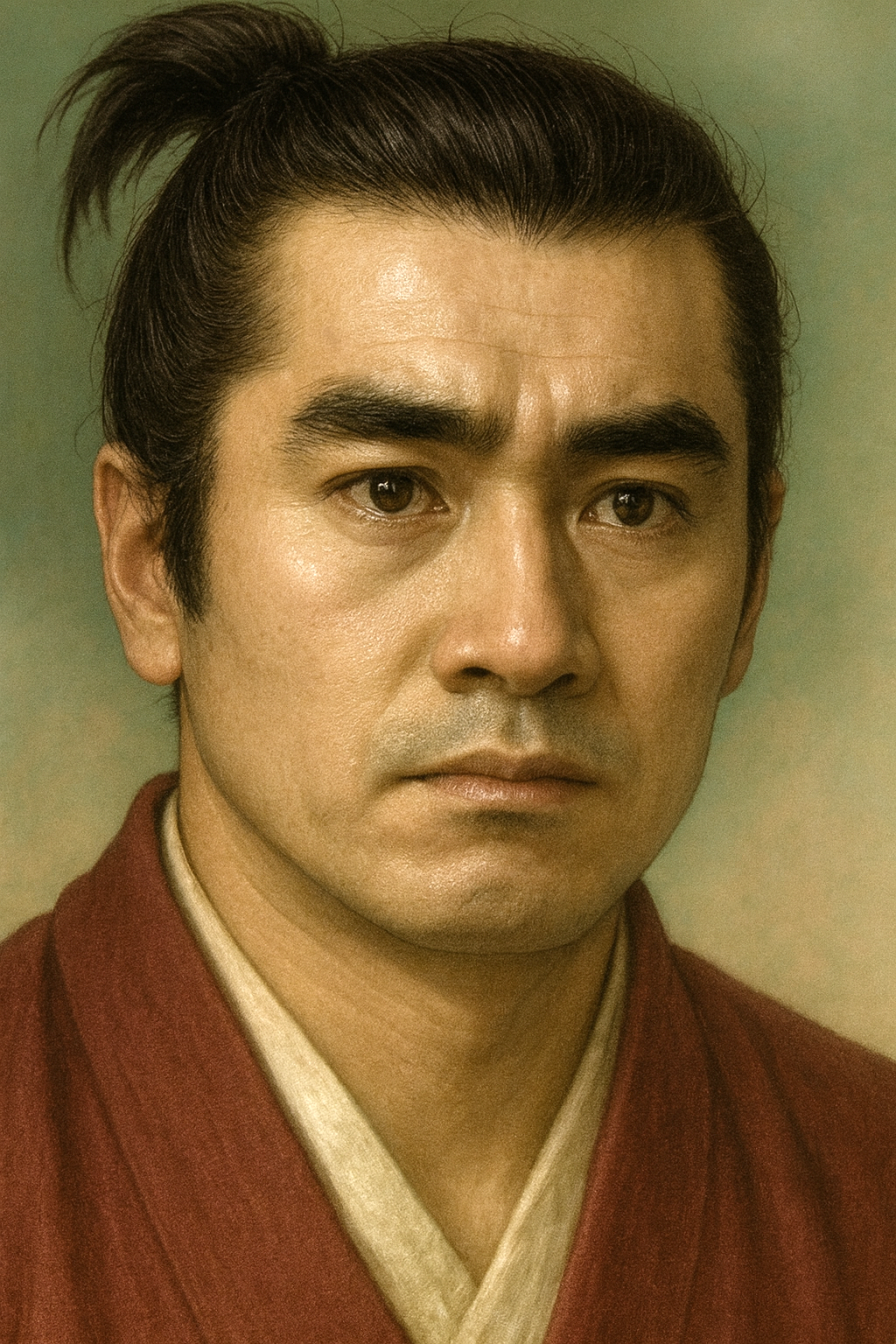

渋川義勝

渋川義勝は足利一門の名門渋川氏の末裔。小俣城を拠点に関東の動乱期を生き抜き、上杉氏から北条氏へ転属。小田原征伐で北条氏と共に籠城し、所領を失い歴史から姿を消した。

戦国期関東の一国衆、渋川義勝に関する総合的考察

表1:渋川義勝 関連年表

|

西暦 |

和暦 |

渋川義勝および小俣渋川氏の動向 |

関東地方の主要動向 |

中央(天下)の主要動向 |

|

1457年 |

康正3年/長禄元年 |

|

享徳の乱が継続。古河公方足利成氏と関東管領上杉氏が対立。 |

|

|

1538年 |

天文7年 |

|

第一次国府台合戦。後北条氏が足利義明・里見連合軍を破る。 |

|

|

1546年 |

天文15年 |

|

河越夜戦。後北条氏が山内・扇谷両上杉氏を破り、関東における覇権を確立。 |

|

|

1559年 |

永禄2年 |

『小田原衆所領役帳』に名が見えず、この時点では北条氏に属していないと推定される。 |

後北条氏が『小田原衆所領役帳』を作成。 |

織田信長が上洛。 |

|

1560年 |

永禄3年 |

|

長尾景虎(上杉謙信)が関東に出兵(関東出兵の開始)。 |

桶狭間の戦い。 |

|

1561年 |

永禄4年 |

|

上杉謙信、小田原城を包囲(小田原城の戦い)。 |

|

|

1566年 |

永禄9年 |

|

金山城主・由良成繁が上杉氏から離反し、北条氏に属す。 |

|

|

1572年 |

元亀3年 |

上杉謙信の軍勢による小俣城攻撃を受ける(小俣城攻防戦)。この時点で北条方であり、義勝は小田原に出仕中であったとされる。 |

上杉謙信、関東へ侵攻。 |

武田信玄が西上作戦を開始。 |

|

1575年 |

天正3年 |

|

北条氏政が下野国に侵攻。 |

長篠の戦い。 |

|

1578年 |

天正6年 |

|

御館の乱。上杉家の内紛。 |

上杉謙信が死去。 |

|

1582年 |

天正10年 |

|

天正壬午の乱。武田氏滅亡後の旧領を巡り、北条・徳川・上杉が争う。 |

本能寺の変。織田信長が死去。 |

|

1590年 |

天正18年 |

豊臣秀吉の小田原征伐に対し、北条方として小田原城に籠城。北条氏の降伏後、所領を没収され、小俣城は廃城となる。 |

小田原征伐。後北条氏が滅亡。 |

豊臣秀吉が天下を統一。 |

|

1591年 |

天正19年 |

|

徳川家康が江戸に入府。関東の支配体制を再編。 |

|

序章:戦国期関東の動乱と一国衆、渋川義勝

戦国時代、日本の中心地である畿内が織田信長、豊臣秀吉、徳川家康といった天下人たちの動向に注目されがちである一方、関東地方もまた、半世紀以上にわたる深刻な戦乱の渦中にあった。室町幕府の出先機関であった鎌倉府の崩壊と、それに続く享徳の乱は、関東を統治する権威の不在を決定づけ、古河公方足利氏、関東管領山内上杉氏、扇谷上杉氏の三者が互いに争う、混沌とした状況を生み出した。この既存勢力の衰退に乗じて相模国から興った後北条氏は、瞬く間に関東の覇権を握るべく勢力を拡大し、やがて越後から「義」を掲げて介入する上杉謙信との間で、関東全域を巻き込む大規模な抗争を繰り広げることとなる。

このような大勢力が激しく衝突する状況下で、各地に根を張る在地領主、いわゆる「国衆(くにしゅう)」は、極めて困難な立場に置かれていた。彼らにとって、自らの領地と一族の存続こそが至上命題であり、その達成のためには、状況に応じて主君を変えることも厭わない、現実的かつ過酷な選択を迫られ続けた。今日、我々が「裏切り」や「寝返り」と容易に評価する彼らの行動は、まさしく生き残りを賭けた必死の戦略だったのである。

本報告書が主題とする渋川義勝(しぶかわ よしかつ)も、まさにそのような時代を生きた、下野国(現在の栃木県)の国衆の一人である。彼は、上野の豪族、小俣城主として、当初は山内上杉家に属しながら、後北条氏の勢力伸張に伴い、その麾下に加わった。そして最終的には、豊臣秀吉による小田原征伐の奔流に飲み込まれ、歴史の表舞台から姿を消す。彼の名は、戦国時代の主要な人物として語られることはほとんどなく、残された史料も断片的である。

しかし、史料の乏しい一人の武将の生涯を、現存する記録や伝承、そして地域の歴史的背景から丹念に追跡し、その行動原理を深く考察することによって、我々は戦国期関東の国衆が置かれた実像を、より鮮明に描き出すことができる。本報告書は、渋川義勝という人物の出自、本拠地、政治的選択、そしてその終焉を徹底的に調査・分析し、歴史の大きな潮流に翻弄されながらも、必死に自らの存在を刻もうとした人々の運命を浮き彫りにすることを目的とする。

第一章:小俣渋川氏の出自と成立 ― 名門の末裔

渋川義勝の生涯を理解する上で、彼が属した「渋川氏」という一族の出自と、彼が本拠とした「小俣」という土地の歴史的背景を把握することは不可欠である。彼は、単なる一地方の豪族ではなく、足利将軍家と密接な関係を持つ名門の血を引く人物であった。

第一節:足利一門中の名門「渋川氏」

渋川氏の祖は、清和源氏の名門・足利氏の三代当主、足利泰氏の子である渋川義顕(よしあき、別名:兼氏)に遡る 1 。義顕が上野国群馬郡渋川郷(現在の群馬県渋川市)を領地としたことから、渋川氏を称するようになった 1 。足利氏の庶子家の中でも、渋川氏は特別な地位を占めていた。足利宗家が室町幕府を開くと、渋川氏は、吉良氏、石橋氏と共に「御一家(ごいっか)」と称される、極めて高い家格を与えられた 5 。

「御一家」とは、足利将軍家に次ぐ家柄であり、将軍に後嗣がない場合には、これらの家から将軍が選ばれる可能性をも有していた。その序列は、幕府の最高職である管領と同等、あるいはそれ以上と見なされることもあり、足利一門の中でも別格の存在であった 5 。この高い権威を背景に、渋川氏の一族は室町時代を通じて、九州探題職を世襲したほか、肥前、備中、安芸など西国各地の守護職を歴任し、幕府の屋台骨を支える重鎮として活躍した 1 。渋川義勝は、このような輝かしい歴史を持つ名門の末裔だったのである。

第二節:下野国小俣の地と先行領主・小俣氏

渋川義勝がその生涯の拠点としたのは、下野国足利荘小俣(現在の栃木県足利市小俣町)に位置する小俣城であった 6 。この地は、もともと別の足利一門が支配する土地であった。それが、小俣氏(おまたし)である。

小俣氏の祖は、小俣賢宝(けんぽう)といい、彼は渋川氏の祖・義顕の兄弟、すなわち同じく足利泰氏の子であった 7 。つまり、渋川氏と小俣氏は、祖父を同じくする極めて近しい同族関係にあった。小俣氏は、足利荘小俣村を本拠とし、その地名を姓とした 8 。彼らは、地域の精神的支柱であった真言宗の古刹・鶏足寺(けいそくじ)の別当職を代々世襲するなど、在地領主として深く根を張っていた 9 。しかし、南北朝時代から室町時代にかけての動乱の中で、足利氏内部の政争に巻き込まれるなどして次第に勢力を失い、歴史の表舞台から退いていった 9 。

第三節:小俣渋川氏の成立と系譜上の謎

先行領主であった小俣氏が没落した後、この地に入部し、新たな支配者となったのが、同族である渋川氏であった 7 。伝承によれば、渋川義昌なる人物の時代に山麓の居館が築かれたともされるが、その具体的な経緯や時期については、明確な史料を欠いている 12 。

ここで一つの大きな謎が浮上する。渋川義勝を輩出したこの「小俣渋川氏」が、九州探題などを輩出した渋川氏本流の、どの系統に連なるのかが、現存する系図や史料からは判然としないのである。各種の文献においても、彼は「戦国期に活躍した渋川氏の流れをくむとみられる人物」といった、やや曖昧な形でしか言及されていない 1 。

この事実は、渋川義勝の置かれた立場を考察する上で重要な示唆を与える。彼が中央で権勢を振るった渋川氏の嫡流から大きく離れた傍流であった可能性が高いことを物語る。それゆえに、彼は西国や京で活躍するのではなく、一族発祥の地に近い関東の片隅で、在地領主として生きる道を選んだのであろう。

この成立過程を深く考察すると、単なる偶然や武力による支配交代以上の、巧みな戦略が見えてくる。小俣の地を支配するにあたり、渋川氏は、自らが足利一門中の名門「渋川氏」であるという権威を背景にしつつも、先行領主であり同族の「小俣氏」が築き上げた支配構造を、ほぼそのまま継承したと考えられる。つまり、城、館、そして地域の信仰の中心である鶏足寺との関係性といった、在地社会に深く根差した権力基盤を、いわば「居抜き」で引き継いだのである。これにより、外部の武力による征服という形ではなく、「足利一門内での正統な権力移譲」という体裁を整えることができた。これは、在地の人々の反発を和らげ、支配の正当性を円滑に確立するための、極めて高度な政治的配慮であったと言える。渋川義勝は、中央の名門としての権威と、在地領主としての現実的な支配基盤という、二つの正統性を巧みに両立させることで、その勢力を確立したのである。

第二章:本拠地・小俣城と鶏足寺

渋川義勝の権力基盤は、山城である小俣城と、その山麓に広がる居館、そして地域の精神的支柱であった鶏足寺という三つの要素によって構成されていた。これらは一体として機能し、彼の領国支配を支えていた。

第一節:山城・小俣城の構造

小俣城は、JR両毛線小俣駅の北方にそびえる城山(標高約400メートル)の山頂、比高約200メートルの地点に築かれた、典型的な中世の山城である 12 。この城の起源は、先行領主であった小俣氏が築いた砦にまで遡ると考えられているが、今日見られるような堅固な城郭へと発展したのは、渋川氏の時代に入ってからである可能性が高い 7 。

城の構造は、山頂の主郭を中心に、複数の郭(くるわ)が尾根筋に沿って階段状に配置されている。各郭の間は、敵の侵攻を阻むための深い堀切(ほりきり)によって分断されており、防御性を高めている 7 。特に主郭の壁面には、巨石を用いた石積みの痕跡も確認されており、戦国後期の改修をうかがわせる 7 。この城は、平時の居住空間というよりは、戦乱の際に領主とその一族、家臣団が立て籠もるための「詰城(つめのしろ)」としての性格が強かったと考えられる。

第二節:山麓の居館と支配拠点

渋川氏が平時に政務を執り、生活の拠点としていたのは、小俣城の南麓にあったとされる居館、通称「渋川館」であった 11 。その所在地は、古刹・鶏足寺の南側一帯と推定されている 12 。この「山城」と「麓の居館」をセットで運用する支配形態は、中世から戦国期にかけての国衆や豪族に広く見られるものである。平時は交通の便の良い麓の館で領国経営を行い、有事の際には背後の険しい山城に籠もって敵を防ぐという、極めて合理的なシステムであった。

残念ながら、この渋川館の跡地は昭和初期の開墾によって水田と化し、現在ではその明確な遺構を確認することはできない 9 。しかし、山城と居館、そして後述する寺院が一体となったこの一帯こそが、小俣渋川氏の支配の中心地であったことは間違いない。

第三節:領主と寺院 ― 鶏足寺との関係

小俣城の麓に位置する鶏足寺は、大同4年(809年)開山と伝えられる由緒ある寺院である 10 。平将門の乱に際して藤原秀郷が戦勝祈願を行ったという伝説も残り、室町時代には足利の鑁阿寺(ばんなじ)と共に鶴岡八幡宮の別当を務めるなど、地域において絶大な宗教的権威を誇っていた 10 。

前述の通り、この寺の別当職はもともと小俣氏が世襲していた 9 。小俣氏に代わってこの地を支配した渋川氏もまた、この重要な寺院を篤く保護し、自らの支配の正当性を権威づけるために利用したと考えるのが自然である。領民の信仰心を集める寺院を保護することは、領主の徳を示す行為であり、領内を平穏に統治するための不可欠な要素であった。渋川義勝にとって、鶏足寺は単なる宗教施設ではなく、領国経営における重要な精神的・政治的パートナーだったのである。

第三章:上杉氏から北条氏へ ― 激動の時代における政治的選択

渋川義勝の生涯は、関東の二大勢力、上杉氏と北条氏の間で、いかにして生き残りを図るかという、苦渋の選択の連続であった。彼の政治的立場は、周辺情勢の変化に応じて、劇的な転換を遂げる。

第一節:上杉方としての動向

当初、渋川義勝は、他の多くの上野・下野の国衆と同様に、古河公方足利義氏や、関東における伝統的権威であった関東管領山内上杉家に属していた 6 。これは、地理的な位置関係や、足利一門としての立場を考えれば、ごく自然な選択であった。しかし、この秩序は、相模国から急速に勢力を拡大してきた後北条氏の存在によって、大きく揺らぐことになる。

第二節:北条氏への帰属時期の特定

やがて渋川義勝は、金山城の由良成繁ら、周辺の有力国衆と共に、上杉方から北条方へと鞍替えする。この政治的転換は、彼の運命を決定づける重要な出来事であったが、その正確な時期は長らく不明であった。しかし、一つの決定的な史料が、その時期を絞り込むための鍵となる。それが、後北条氏が永禄2年(1559年)に作成した、家臣団とその所領を網羅した総覧『小田原衆所領役帳』である 13 。

この『小田原衆所領役帳』は、当時の北条氏の支配体制を知る上での一級史料であるが、その中に渋川義勝の名、あるいは彼の所領である小俣に関する記述は一切見当たらない 14 。これは単なる記載漏れとは考えにくく、永禄2年(1559年)の時点では、渋川義勝はまだ北条氏の家臣団には組み込まれていなかったことを、ほぼ確実に示している。

一方で、その13年後の元亀3年(1572年)に起きた小俣城攻防戦の際には、彼は小田原の北条氏政のもとへ出仕しており、明らかに北条方の武将として行動している 10 。この二つの事実を突き合わせることで、彼の政治的転換点が浮かび上がる。すなわち、渋川義勝が上杉方から北条方へと立場を変えたのは、

永禄2年(1559年)から元亀3年(1572年)の間 の出来事であったと、その時期をかなり正確に特定できるのである。

この期間は、上杉謙信が関東の覇権を巡って北条氏と最も激しく争い、毎年のように関東へ出兵を繰り返した時期と完全に一致する。渋川義勝の転向は、彼一人の主体的な決断というよりも、二大勢力の草刈り場と化した北関東の国衆たちが、否応なく飲み込まれていった大きな地殻変動の現れであった。地域のパワーバランスが北条氏優位に傾く中で、生き残りのために下した苦渋の決断であった可能性が極めて高い。この「史料上の不在」という消極的な証拠こそが、彼のキャリアにおける最も重要なターニングポイントを解き明かす鍵なのである。

第三節:北条方としての立場

北条氏の麾下に入った渋川義勝は、北条氏の北関東戦略の一翼を担う存在となった。天正3年(1575年)には、北条氏政が下野国に大規模な侵攻を行うなど、この地域における北条氏の支配力はますます強固なものとなっていった 7 。渋川氏は、同じく北条方に属した近隣の金山城の由良氏や館林城の長尾氏といった国衆たちと、時には連携し、時には緊張関係を保ちながら、上杉氏や佐竹氏といった敵対勢力に対する最前線の一角を構成していたと推測される。彼の選択は、もはや後戻りの許されない、運命共同体への参加を意味していた。

第四章:元亀三年の小俣城攻防戦 ― 史料に見る二つの伝承

元亀3年(1572年)、渋川義勝の本拠・小俣城は、彼の生涯における最大の軍事的試練を迎える。この戦いを巡っては、全く異なる二つの伝承が残されており、歴史の記録と記憶の複雑さを物語っている。

第一節:戦いの背景 ― 上杉謙信の関東侵攻

この戦いの直接的な引き金は、上杉謙信による関東侵攻であった。かつて自らに属していた渋川義勝が北条方に転じたことは、謙信にとって許しがたい裏切り行為と映ったであろう 17 。北条氏の勢力圏の北端に位置する小俣城は、謙信の軍勢にとって格好の攻撃目標となった。軍記物『新田老談記』によれば、謙信は由良氏と渋川氏の不和を見抜き、「仲間割れしているような城は攻めるに値しない」と述べつつも、配下の柿崎和泉守に攻撃を命じたとされている 17 。

第二節:伝承その一「籠城と勝利」

『足利市史』や現地の城郭研究などで広く伝えられているのは、小城が大軍を退けたという、英雄的な物語である 10 。この伝承によれば、戦いの当時、城主である渋川義勝は主君・北条氏政のもとへ出仕するため小田原に滞在しており、城は不在であった。

城の留守を預かっていたのは、城代の石井尊空(いしい そんくう)や、家臣の籾山出羽守といった者たちであった 17 。上杉の大軍が迫る中、城内では軍議が開かれた。圧倒的な兵力差から降伏や退却を主張する声も上がったが、最終的には「覚悟を決めて一戦しよう」という主戦論が通り、わずか150名ほどの城兵で徹底抗戦することが決まった 17 。城兵は一致団結して奮戦し、巧みな防衛戦術によって上杉軍に多大な損害を与えた。そしてついに、敵将の一人である荻田備後守(おぎた びんごのかみ)を討ち取るという大金星を挙げ、上杉軍を撃退することに成功した、とされている。

第三節:伝承その二「落城と敗走」

一方で、軍記物である『新田老談記』は、これとは全く逆の結末を伝えている 17 。この書によれば、柿崎和泉守率いる上杉軍の猛攻の前に小俣城は持ちこたえることができず、城内では混乱が生じた。そして最終的に城は陥落し、城主・渋川義勝(この伝承では城にいたことになっている)は城を捨てて敗走した、と記されている。

本章の考察:史料批判と比較検討

「勝利」と「敗北」。この二つの伝承は、明らかに両立しない。どちらか一方が事実で、他方が虚構なのであろうか。歴史学的な分析は、単純な二者択一に留まらない、より深い視座を我々に提供する。この相克する二つの物語は、歴史的事実そのものよりも、「歴史がどのように記憶され、語り継がれてきたか」を示す、極めて興味深い事例である。

まず、客観的な戦況を鑑みれば、城主不在の小城が、上杉謙信自らが率いる遠征軍の一部隊とはいえ、その猛攻を完全に撃退することは極めて困難であったと考えるのが妥当である。戦略的な蓋然性から言えば、「落城」あるいは「大きな損害を出した末の和睦」といった結末が、より現実的であった可能性が高い。

では、なぜ二つの異なる物語が生まれたのか。その背景には、それぞれの記録が持つ性格と目的意識がある。「籠城と勝利」という伝承は、主に地元の歴史書や口碑に基づいており、郷土の誇りを高め、先人の武勇を称えたいという、地域社会の集合的な願望が反映されている。小城が大軍を退けるという劇的な物語は、後世の人々にとって魅力的であり、語り継がれやすい。特に「敵将を討ち取った」という一部の戦果が、戦闘全体の勝利へと拡大解釈され、定着していった可能性は十分に考えられる。

一方、「落城と敗走」を記す『新田老談記』は、由良氏(新田氏)の事績を中心に編纂された軍記物であり、その記述には由良氏の視点が色濃く反映されている。由良氏のライバルであったかもしれない渋川氏の敗北を記すことには、相対的に由良氏の立場を高めるという、物語上の意図が介在していた可能性も否定できない。

したがって、本報告書では、どちらか一方を「正史」として断定することは避ける。むしろ、元亀3年に小俣城が上杉軍の攻撃を受け、城方が多大な損害を被ったであろうという歴史的核(カーネル)を認めつつ、その事実が、後世の歴史編纂の過程で、二つの異なる「物語」として結晶化したと結論づける。一つは「郷土の栄光」を語る物語、もう一つは「軍記物の劇的効果」を狙った物語である。この両論を併記し、それぞれの伝承が成立した背景を分析することによって、我々は単なる事実の追及を超えた、より複眼的で深い歴史理解へと到達することができるのである。

第五章:小田原征伐と渋川氏の終焉

元亀3年の攻防戦から18年後の天正18年(1590年)、渋川義勝と彼の一族は、その存亡を賭けた最後の戦いを迎える。天下統一の総仕上げとして、豊臣秀吉が20万を超える大軍を率いて関東に侵攻した、小田原征伐である。

第一節:小田原籠城

北条氏政・氏直親子は、豊臣軍を迎え撃つため、本拠地である小田原城での籠城策を選択した。そして、その広大な領国全域から、配下の国衆たちに動員令を発した。この命令に応じ、渋川義勝は、金山城の由良国繁や館林城の長尾顕長といった北関東の諸将と共に、自らの軍勢を率いて小田原城に入り、籠城軍の一員となった。この点については、複数の史料や記録が一致しており、歴史的事実として確立している 6 。彼は、北条一門として、その運命を最後まで共にすることを決意したのである。

第二節:渋川氏の改易と小俣城の廃城

秀吉軍による圧倒的な物量と、巧みな外交戦略の前に、難攻不落を誇った小田原城もついに開城を余儀なくされた。北条氏の降伏と滅亡は、その麾下にあった全ての国衆の運命をも決定づけた。北条方として最後まで戦った渋川義勝もまた、例外ではなかった。戦後、豊臣秀吉によってその所領は全て没収(改易)された 6 。これにより、下野国小俣の地を拠点とした渋川氏は、領主としての地位を完全に失い、歴史の表舞台から姿を消すことになった。一部の記録では、これを以て「断絶」したと記されている 7 。

領主を失った本拠地・小俣城も、もはやその存在意義を失い、この時に廃城となったと伝えられている 7 。戦国の世を生き抜いてきた城と一族の歴史は、天下統一という巨大な奔流の前になすすべもなく、共に幕を閉じたのである。

第三節:『新田老談記』が描く壮絶な最期

ここでもまた、『新田老談記』は、他の史料とは異なる、劇的な物語を伝えている 17 。この書によれば、渋川義勝は小田原へは赴かず、自らの居城である小俣城に籠城して豊臣軍を迎え撃ったとされる。しかし、圧倒的な兵力の前に城はあえなく落城。家臣から降伏を勧められるも、義勝はこれを毅然と退け、「武士の意地」を貫き、燃え盛る天守の中で自刃して果てた、と描かれている。

この「小俣城での自刃」説は、一人の武将の最期を悲劇的に、そして英雄的に彩る、非常に印象的な逸話である。しかし、この記述は、他の史料的裏付けを全く欠く、孤立した伝承である。前述の通り、複数の記録が彼の小田原籠城を伝えていることからも、この『新田老談記』の記述の史実性は極めて低いと言わざるを得ない。

この分析から導き出されるのは、史実と伝説の明確な分離である。史実としての渋川義勝の最期は、「主家である北条氏に従い小田原城に籠城し、北条氏の降伏に伴って領主としての地位を失った」というのが、最も確実性の高い軌跡である。改易後の彼の消息は、残念ながら一切不明である。一族郎党と共に帰農し、静かに余生を送ったのか、あるいは他の大名に仕官を求めて浪人となったのか、その足跡を辿ることはできない。

一方で、『新田老談記』が描く壮絶な自刃の物語は、歴史的事実としてではなく、後世の人々によって創出された「伝説」として捉えるべきである。元亀3年の攻防戦の物語と同様に、歴史の敗者となった悲劇の武将に、その名誉にふさわしい劇的な最期を与えたいという、後世の人々の共感や願望が、このような文学的脚色を生んだのであろう。彼の生涯は、史実としての終焉と、伝説としての終焉という、二つの終わり方を持っているのである。

終章:歴史の中に消えた国衆 ― 渋川義勝の生涯とその評価

渋川義勝の生涯は、足利一門という輝かしい出自を持ちながらも、戦国時代の荒波の中で大勢力に翻弄され、最終的に領主としての地位を失った、関東の国衆の典型的な軌跡を我々に示している。彼の人生は、中央の歴史からはほとんど光の当たらない、地方の現実を雄弁に物語る。

彼の行動を、特定の価値観から一方的に断じることはできない。越後の上杉謙信という「義」の武将から見れば、彼の北条氏への転向は紛れもない「裏切り」であっただろう。一方で、主家となった後北条氏から見れば、彼は小田原での籠城まで運命を共にした「忠実な家臣」であった。しかし、渋川義勝自身の立場からすれば、それら全ての選択は、絶対的な正義や忠誠心の発露というよりは、自らの領地と一族の存続という、国衆としての至上命題を達成するための、必死で現実的な判断であったに違いない。史料の断片を繋ぎ合わせることで、我々は、大国の狭間で苦悩し、決断を下し続けた一人の領主の姿を、かすかながらも垣間見ることができる。

渋川義勝のように、詳細な一次史料に恵まれず、その生涯の多くが謎に包まれている「無名」の武将は、戦国時代に数多存在する。しかし、彼ら一人一人の生涯を丹念に追跡し、残された伝承を史料批判の目をもって分析する作業は、歴史の勝者や著名人の視点だけでは決して見えてこない、戦国という時代の多様で複雑な実像を明らかにする上で、極めて重要な意義を持つ。

渋川義勝という一人の国衆の調査は、我々に二つのことを教えてくれる。一つは、歴史学における史料批判の重要性である。一つの記録や伝承を鵜呑みにするのではなく、その成立背景や目的を深く考察することで、初めて歴史の多層的な姿が浮かび上がる。もう一つは、失われた過去を再構築しようと試みること自体の価値である。断片的な情報から、一人の人間の生きた証を可能な限り復元する努力は、我々が歴史と向き合う上での、謙虚かつ誠実な姿勢の表れに他ならない。渋川義勝の名は、歴史の教科書に載ることはないだろう。しかし、彼の生きた軌跡は、戦国期関東の混沌と、その中で必死に生き抜いた無数の人々の存在を、今に伝えているのである。

引用文献

- 渋川氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%8B%E5%B7%9D%E6%B0%8F

- 足利氏一門系図 分家の鎌倉・古河・堀越公方等 - 戦国未満 https://sengokumiman.com/family/ashikagaclan.html

- 渋川氏(しぶかわうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%B8%8B%E5%B7%9D%E6%B0%8F-74873

- 武家家伝_渋川氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/sibuka_k.html

- 御一家 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E4%B8%80%E5%AE%B6

- 渋川義勝(しぶかわ よしかつ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%B8%8B%E5%B7%9D%E7%BE%A9%E5%8B%9D-1080673

- 小俣城 - 城郭図鑑 http://jyokakuzukan.la.coocan.jp/009tochigi/034omata/omata.html

- 小俣氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E4%BF%A3%E6%B0%8F

- 足利氏の家臣だった小俣氏に関する資料が見たい。 | レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?page=ref_view&id=1000247134

- 小俣城~上杉謙信の前に獅子奮迅!! - 古城巡り 写真館改 https://yamashiro2015.blog.fc2.com/blog-entry-495.html

- 小俣氏館 https://tanbou25.stars.ne.jp/omatasiyakata.htm

- 小俣氏館 小俣氏居館 渋川館 渋川市居館 平城 足利市 足利氏 栃木 栃木県 下野 下野国 下毛 中世城館 城跡 城址 城蹟 城郭 城 館跡 屋敷 要害 竜害 龍害 竜谷 龍谷 根古屋 根小屋 砦 物見 - 城跡ほっつき歩き http://kogasira-kazuhei.sakura.ne.jp/joukan-totigi/omata-yakata-asikaga/omata-yakata-asikaga.html

- 氏康の領国経営 - 小田原市 https://www.city.odawara.kanagawa.jp/encycl/neohojo5/007/

- 小田原衆所領役帳 - 国立公文書館 デジタルアーカイブ https://www.digital.archives.go.jp/file/1248457

- 小田原衆所領役帳 - 国立公文書館 デジタルアーカイブ https://www.digital.archives.go.jp/file/1248462

- https.www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000010945&ID=&TYPE=

- 小俣城(足利市小俣町字城山) http://yogokun.my.coocan.jp/totigi/asikagasi2.htm

- 小川台合戦 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%B7%9D%E5%8F%B0%E5%90%88%E6%88%A6

- 小俣城 小俣氏 小俣渋川氏 足利市 足利氏 栃木 栃木県 下野 下野国 下毛 中世城館 城跡 城址 城蹟 城郭 城 館跡 屋敷 要害 竜害 龍害 竜谷 龍谷 根古屋 根小屋 砦 物見 - 城跡ほっつき歩き https://kogasira-kazuhei.sakura.ne.jp/joukan-totigi/omata-jou-asikaga/omata-jou-asikaga.html

- 下野 小俣城[縄張図あり]-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/shimotsuke/omata-jyo/