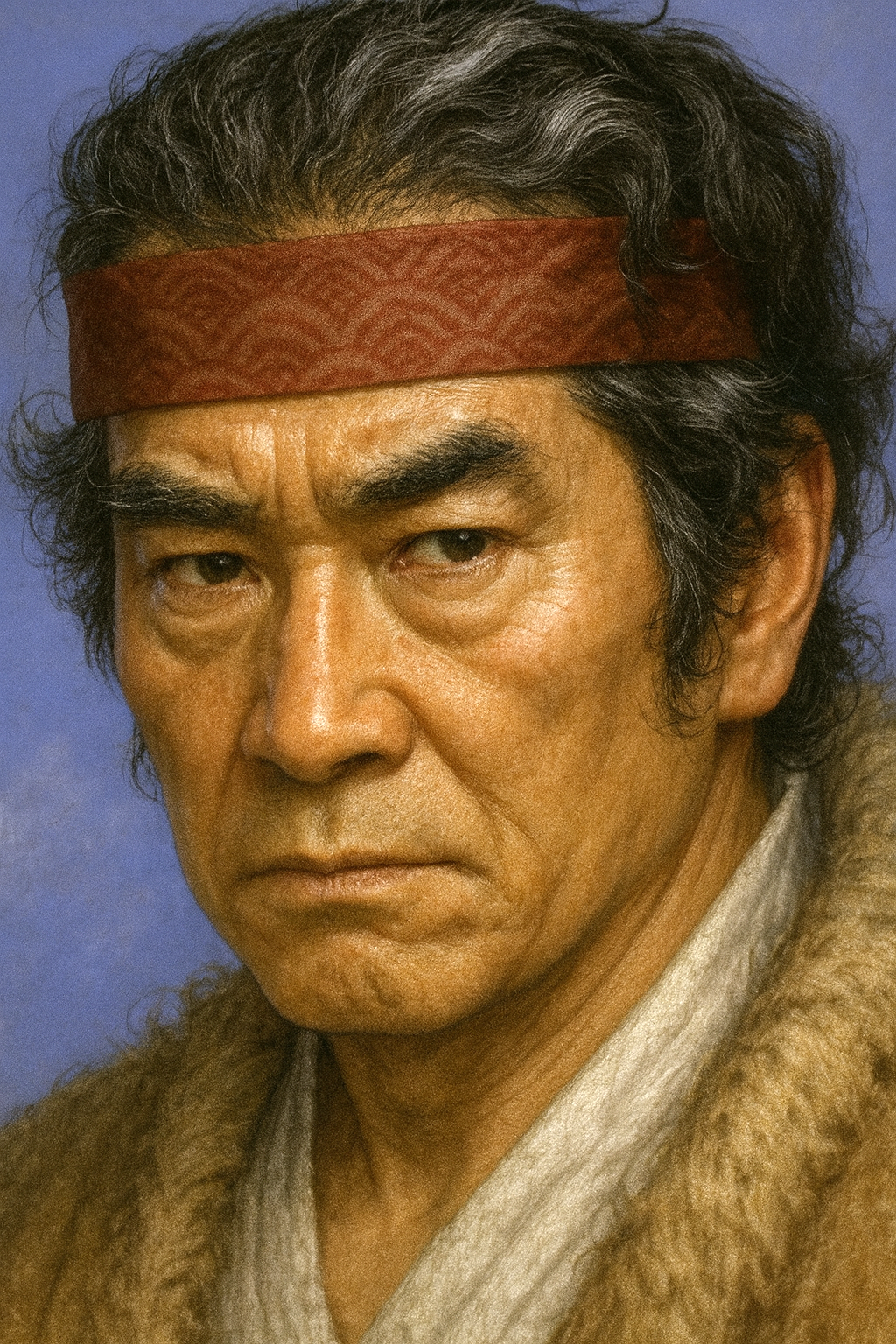

瀬名一秀

瀬名一秀は今川氏の重臣で、今川義忠の死後、幼い氏親を擁立し今川家の危機を救った。その功績で瀬名郷を拝領し瀬名氏を創始。彼の曾孫が徳川家康の正室となり、瀬名氏は徳川旗本として存続した。

日本の戦国時代の武将「瀬名一秀」に関する総合的研究報告

序章:戦国史における瀬名一秀の位置づけ ― 主家の守護者、新時代の礎

日本の戦国時代は、数多の英雄や梟雄が覇を競った動乱の時代として知られる。その華々しい歴史の陰には、自らの知力と胆力をもって主家の危機を救い、一族の未来を切り拓いた無数の武将たちが存在する。駿河の戦国大名・今川氏の家臣であった瀬名一秀(せな かずひで)もまた、そのような人物の一人である。しかし、彼の歴史的重要性は、単なる一地方武将の枠に収まるものではない。

瀬名一秀の生涯を貫く最大の功績は、主君・今川義忠の不慮の死によって引き起こされた家督相続の混乱、すなわち今川家の断絶の危機に際し、正統な後継者である幼君・龍王丸(後の今川氏親)の後見人としてその擁立に尽力し、今川氏の政治的安定と、その後の戦国大名としての飛躍の礎を築いた点にある 1 。彼は、一門衆という立場を最大限に活用し、権力の空白という混沌の中から、主家の新たな秩序を創造する政治家として、その手腕を発揮した。

さらに、彼の功績は今川家の歴史にとどまらない。彼が創始した瀬名氏は、その血脈を曾孫である築山殿(瀬名姫)を通じて、後の天下人・徳川家康へと繋げることになる 3 。この婚姻は、当初は今川家による松平氏統制の意図を持つ政略的なものであったが、結果として、今川氏滅亡後に瀬名一族が徳川旗本として存続する道を拓いた。一秀の約一世紀前の政治的決断が、巡り巡って一族を新たな時代に適応させる遠因となったのである。

本報告書は、瀬名一秀という人物を、単に今川家の忠臣としてだけでなく、主家の危機を乗り越え新たな一族を興した創業者として、そして意図せずして次代の天下人の形成に深く関与した「歴史の結節点」として多角的に捉え直し、その生涯と遺産を徹底的に詳述するものである。

第一章:源流と前夜 ― 遠江今川氏の栄光と苦難

瀬名一秀の人物像を理解するためには、まず彼の出自である遠江今川氏、すなわち堀越氏の歴史的背景を深く掘り下げる必要がある。彼らが背負っていた輝かしい家名と、その裏側にあった地政学的な苦悩は、一秀の生涯を方向づける決定的な要因となった。

第一節:九州探題・今川了俊の遺産

瀬名氏の系譜を遡ると、室町時代初期に絶大な権勢を誇った武将であり、優れた文化人でもあった今川貞世(法名・了俊)に行き着く 3 。了俊は、足利将軍家の一門である今川氏に生まれ、幕府の重鎮として活躍、特に九州探題として約四半世紀にわたり九州地方の平定に尽力したことで知られる。この輝かしい祖先の存在は、その子孫である遠江今川氏にとって、一族の格を示す最大の誇りであった 6 。

この「名門」という出自は、単なる家系の自慢話ではない。戦国時代において、血統は政治的行動の正当性を担保する極めて重要な要素であった。後に瀬名一秀が、駿河今川本家の家督争いという重大な政治問題に介入し、大きな影響力を行使できたのも、彼が単なる家臣ではなく、了俊の血を引く「今川一門」という特別な立場にあったからこそである 2 。この由緒ある血統が、彼の政治的資本となっていたことは疑いようがない。

第二節:堀越氏の成立と遠江の地政学

了俊の子孫は、遠江国(現在の静岡県西部)に根を下ろし、その地名から堀越氏を称するようになった 3 。彼らは「遠江今川氏」とも呼ばれ、駿河国(現在の静岡県中部・東部)を本拠とする今川本家とは区別される存在であった。しかし、彼らの本拠地である遠江は、決して安住の地ではなかった。

当時の遠江は、室町幕府によって正式に守護職に任じられていた斯波氏の勢力圏であった。そのため、今川一門である堀越氏は、常に斯波氏との緊張関係の中に置かれ、両者の勢力が衝突する最前線でその存立を図らねばならなかった 8 。駿河の今川本家と、遠江の斯波氏という二大勢力に挟まれた堀越氏の立場は、地政学的に極めて不安定であり、常に存亡をかけた決断を迫られる過酷な環境にあった。彼らは、本家からの支援を期待できる一方で、本家の戦略の駒として利用され、敵対勢力との緩衝地帯として犠牲になる危険性を常に孕んでいたのである。

第三節:父・堀越貞延の戦死

このような緊迫した状況下で、瀬名一秀の運命を決定づける悲劇が起こる。文明七年(1475年)、駿河今川本家の当主・今川義忠が遠江への勢力拡大を目指して侵攻を開始した。一秀の父である堀越陸奥守貞延は、今川一門としてこの軍事行動に従軍し、斯波方の軍勢と遠江の塩買坂周辺で激突した 8 。この戦いにおいて、貞延は奮戦の末、討ち死を遂げたのである 3 。

父・貞延の死は、堀越氏にとって計り知れない打撃であった。それと同時に、当時、遠州堀越の海蔵寺で喝食(寺院で修行中の少年や青年)として仏門にあった一秀の人生を根底から覆す出来事となった 10 。家督を継ぐべき父を失ったことで、彼は俗世へと引き戻され、武士として一族を率いるという重責を背負うことになった。父の死という個人的な悲劇が、図らずも一秀を歴史の表舞台へと押し出す直接的な引き金となったのである。

表1:瀬名氏略系図(今川了俊から徳川信康まで)

|

代 |

人物名 |

続柄・官位・備考 |

|

祖 |

今川 貞世(了俊) |

足利氏一門。室町幕府九州探題。遠江今川氏の祖 3 。 |

|

- |

(数代略) |

|

|

- |

堀越 貞延 |

遠江今川氏当主。一秀の父。文明七年(1475年)、斯波氏との戦いで戦死 8 。 |

|

1 |

瀬名 一秀(義秀) |

貞延の長男。従五位下陸奥守。今川氏親の後見人となり、瀬名郷を拝領し瀬名氏を創始 1 。 |

|

2 |

瀬名 氏貞 |

一秀の嫡男。従五位下陸奥守。妻は叔父・堀越貞基の娘 4 。 |

|

3 |

瀬名 氏俊 |

氏貞の長男。今川義元の妹を娶り、本家との結びつきを強化 9 。 |

|

4 |

関口 親永(義広) |

氏貞の次男。氏俊の弟。関口氏の養子となる。築山殿の父 4 。 |

|

5 |

瀬名姫(築山殿) |

親永の娘。一秀の曾孫。徳川家康の正室となる 3 。 |

|

6 |

徳川 信康 |

家康と築山殿の嫡男。一秀の玄孫にあたる。 |

第二章:今川家の激震 ― 義忠の死と龍王丸の危機

父の死によって武士の世界に復帰した瀬名一秀を待ち受けていたのは、主家である今川家そのものを揺るがす未曾有の危機であった。主君の突然の死が引き起こした権力の空白は、一秀に重大な政治的決断を迫ると同時に、彼が歴史の中核に関わる大きな機会をもたらした。

第一節:喝食からの還俗

父・堀越貞延の戦死という報は、遠州堀越の海蔵寺で仏道修行に励んでいた息子の許にもたらされた。当時、彼は「義秀」と名乗り、喝食としての日々を送っていた 10 。喝食であったという事実は、彼が当初、必ずしも家督の第一継承者と見なされていなかった可能性を示唆する。あるいは、次男や三男として仏門に入ることは、当時の武家の慣習としてごく一般的なことであった。しかし、父の死という不測の事態は、彼の運命を一変させた。

『西奈村誌』の記述を引用した研究によれば、一秀は42歳で還俗し、堀越家の家督を継いだという 10 。壮年期に達してからの還俗は、彼の人生における最初の、そして最大の転機であった。長年の仏道修行で培われた精神性や人間観察眼が、その後の彼の政治的判断にどのような影響を与えたかは想像に難くない。彼は、武士としての道を歩むべく、俗名である「一秀」を名乗り、一族の命運をその双肩に担うことになった。

第二節:塩買坂の悲劇と権力の空白

一秀が家督を継いで間もない文明八年(1476年)、今川家を震撼させる事件が発生する。父・貞延を死に至らしめた遠江の平定戦を進めていた今川本家の当主・今川義忠が、遠江の国人一揆の残党による襲撃を受け、塩買坂の地で不慮の死を遂げたのである 12 。この「塩買坂の悲劇」により、今川家は突如として強力な指導者を失い、深刻な権力の空白が生じた。

この事態は、今川家にとって最大の危機であった。義忠の嫡男である龍王丸(後の今川氏親)は、文明三年(1473年)生まれであり、父の死当時はまだわずか4歳の幼児に過ぎなかった 13 。強力な当主を欠いた今川家では、家臣団の統制が揺らぎ、一族や重臣たちの間で後継者を巡る思惑が渦巻き始めた。この権力の空白と政治的混乱こそが、瀬名一秀のような一門の傍流に属する人物が、その存在感を示し、影響力を行使する絶好の機会を生み出す土壌となったのである。

第三節:龍王丸対小鹿範満 ― 家督相続争いの勃発

権力の空白を埋めるべく、新たな当主候補として名乗りを上げたのが、義忠の従兄弟にあたる小鹿範満(おしか のりみつ)であった 12 。彼は、三浦氏や朝比奈氏といった今川家の重臣の一部に擁立され、正統な後継者である幼い龍王丸と家督を巡って公然と対立する姿勢を見せた。これにより、今川家は龍王丸派と範満派に分裂し、数度の合戦に及ぶ内乱状態に突入した 13 。

この家督争いは、単なる今川一族内の権力闘争にはとどまらなかった。範満は関東の有力大名である扇谷上杉家と縁戚関係にあり、その支援を受けていた 13 。扇谷上杉家の家宰であった太田道灌や、伊豆に拠点を置く堀越公方の足利政知までもがこの問題に介入し、事態は駿河一国を超えた広域的な政治問題へと発展した 13 。

この混乱の収拾に乗り出したのが、龍王丸の母・北川殿の弟、すなわち龍王丸の叔父にあたる伊勢新九郎盛時(後の北条早雲)であった。当時、室町幕府の申次衆として京にいた彼は、幕府の権威を背景に駿河へ下向し、調停に乗り出す 13 。この複雑怪奇な政治状況の中で、堀越氏を率いる瀬名一秀は、龍王丸と範満、いずれの陣営に与するのかという、一族の未来を賭けた極めて重大な選択を迫られることになったのである。

第三章:後見人としての天命 ― 今川氏親擁立と瀬名氏の誕生

今川家が内乱の淵に沈む中、瀬名一秀は歴史的な決断を下す。この決断こそが、彼を単なる遠江の一国人から、今川家中枢の重臣へと押し上げ、後世にその名を刻む最大の功績となった。本章では、彼が龍王丸の後見人として今川氏親を擁立し、その功績によって「瀬名氏」を創始するまでの劇的な過程を詳述する。

第一節:龍王丸の後見人へ

遠江国見附(現在の静岡県磐田市)に在城していた瀬名一秀は、今川家の内紛に際して、正統な後継者である龍王丸を支持する道を選んだ 2 。彼は、幼い主君の後見人となるべく、本拠地である遠江を離れ、駿河へと移るという大きな決断を下す。この行動の背景には、今川家の秩序を回復させるという大義名分と共に、自らの一族の将来を見据えた高度な政治的計算があった。

一秀のこの決断は、極めて高いリスクを伴う賭けであった。もし、扇谷上杉氏などの外部勢力の支援を受ける小鹿範満が勝利すれば、龍王丸派に与した一秀は逆賊として討伐され、一族は滅亡の危機に瀕したであろう。しかし彼は、短期的な危険よりも、正統な後継者である龍王丸が成人した暁に得られるであろう絶大な信頼と政治的地位という、長期的な利益に賭けたのである。このリスクを恐れない大胆な決断は、彼の政治家としての優れた洞察力を物語っている。駿河に移った彼は、「今川陸奥守一秀」として、龍王丸派の中核を担う重要人物となった 1 。

第二節:伊勢宗瑞との連携

龍王丸派の勝利を決定づけたのは、叔父である伊勢宗瑞(北条早雲)の活躍であった。彼は幕府の権威を巧みに利用し、龍王丸の家督継承の正当性を確保すると、文明十九年(1487年)11月、ついに軍事行動に打って出る。石脇城(現在の静岡県焼津市)を拠点に兵を集めた宗瑞は、駿府の今川館を急襲し、小鹿範満を討ち果たした 13 。これにより、長年にわたる家督争いに終止符が打たれ、龍王丸の今川家当主としての地位が確定した。

このクーデターにおける瀬名一秀の具体的な役割を直接示す一次史料は乏しい。しかし、状況証拠から、彼が宗瑞と緊密に連携していたことは強く推測される。今川一門の重鎮である一秀が内部から龍王丸支持の正当性を主張し、幕臣である宗瑞が外部からの権威と軍事力を行使するという役割分担があったと考えられる。この内外からの連携こそが、クーデターを成功に導いた重要な鍵であった可能性は極めて高い。一秀は、この今川家の再生事業における紛れもない功労者の一人であった。

第三節:新しき名の誕生 ― 瀬名郷の拝領

龍王丸改め今川氏親が正式に家督を継承すると、その擁立に尽力した功臣たちへの論功行賞が行われた。瀬名一秀は、この功績を認められ、駿河国庵原郡(現在の静岡市葵区)に位置する「瀬名郷」を与えられた 3 。史料によれば、彼は文明年間(1469年~1487年)の後半、氏親擁立が確定的となった時期にこの地に移り住んだとされ、これを機に、父祖伝来の「堀越」の姓を改め、新たに本拠地となった土地の名をとり「瀬名一秀」と名乗るようになった 2 。ここに、今川家の重臣として戦国時代を通じて重きをなす「瀬名氏」が誕生したのである 5 。

この瀬名郷の拝領は、単なる恩賞以上の意味を持っていた。瀬名の地は、古くから「瀬名は千石米どころ」と言われるほど肥沃な土地であり、一族の経済的基盤を盤石にするものであった 17 。さらに重要なのは、遠江から駿河へと本拠を移したことである。これは、斯波氏との紛争の最前線という地政学的に不安定な立場から脱却し、今川家の権力の中枢である駿府の近郊に身を置くことを意味した。姓を改め、本拠を移した一連の行動は、過去の遠江堀越氏としての立場と決別し、駿河今川本家の直臣筆頭として新たな一歩を踏み出すという、一秀の強い意志の表明であった。彼の行動は、戦国時代における「忠義」が、単なる感情論ではなく、自らの一族の存続と繁栄をかけた極めて合理的な政治的投資であったことを示す好例と言える。

第四章:瀬名氏の拠点 ― 居館・城砦・菩提寺

駿河国瀬名郷を新たな本拠地とした瀬名一秀は、この地を自らの、そして一族の永続的な支配拠点として確立すべく、物理的な基盤を着々と整備していった。彼が築いた居館や菩提寺は、瀬名氏の権威を象徴すると同時に、その歴史を現代に伝える貴重な痕跡となっている。

第一節:瀬名館(瀬名砦)の経営

瀬名郷の領主となった一秀は、この地に自らの居館を構えた。後世の記録では、この館は「瀬名館」あるいは有事の際の軍事拠点としての機能も併せ持つ「瀬名砦」として言及されている 2 。『今川記』などの文献によれば、この館は一秀によって築かれ、その後、氏貞、氏俊、氏詮(うじあきら)に至るまで、瀬名氏四代、約90年以上にわたってその拠点として使用されたという 2 。

館の正確な所在地や規模については、宅地化が進んだ現在では遺構が失われており、確定は難しい 12 。しかし、複数の史料や地元の伝承は、現在、一秀の菩提寺である光鏡院が建つ一帯を指し示している。この辺りには「大屋敷」や「大門」といった地名が残り、かつて広大な武家屋敷が存在したことを窺わせる 2 。瀬名館は、平時の政庁である「館」としての機能と、背後の梶原山を利用した「砦」としての軍事機能を兼ね備えた、根小屋式の城郭であったと推測される 2 。その立地から、今川家の本拠である駿府の東方を守備する、軍事的に極めて重要な役割を担っていたと考えられる 2 。この館の存在は、瀬名氏が単なる領主ではなく、今川家の軍事組織に組み込まれた中核的な存在であったことを物理的に示している。

第二節:菩提寺・光鏡院の開基

武士が一族の永続的な繁栄を願い、その権威を後世に伝えるために菩提寺を建立することは、当時の慣習であった。瀬名一秀もまた、この慣習に倣い、自らの新たな本拠地である瀬名郷に菩提寺を建立した。それが、現在も同地に残る曹洞宗の寺院「清涼山 光鏡院」である 19 。

光鏡院の寺伝によれば、同寺は長亨二年(1488年)、開山・慧運用輪大和尚を招き、瀬名一秀を開基として創建された 20 。一秀の戒名は、寺院の名にも通じる「光鏡院殿実山秀公大居士」と伝えられ、文亀三年(1503年)四月二十日に72歳で没したとされる 10 。光鏡院は、まさに瀬名氏発祥の地を象徴する寺院であり、境内には一秀の五百回忌を記念して建てられた供養塔が現存し、彼の墓所として今に伝えられている 19 。この菩提寺の存在は、一秀の没年や戒名といった具体的な情報を知る上で貴重な史料であると同時に、彼が築いた瀬名氏の歴史と精神的な支柱が、500年以上の時を超えて受け継がれている生きた証人と言える。

第三節:二俣城との関わり

瀬名一秀の活動範囲は、駿河の瀬名郷に限定されるものではなかった。複数の史料において、彼が遠江国の要衝である「二俣城」(現在の浜松市天竜区)の城番を務めていたことが記されている 1 。二俣城は、天竜川の水運を抑え、信濃方面からの侵攻に備える軍事上の重要拠点であり、特に対斯波氏、後には対武田氏の最前線であった。

一秀がこの重要な城の城番を任されたという事実は、彼が駿河に本拠を移した後も、今川氏の遠江統治において引き続き重要な役割を果たしていたことを示唆している。彼は、元々遠江今川氏の出身であり、その地域の地理や国人衆の動向に精通していた。その知見と経験を買われ、主君・氏親から絶大な信頼を寄せられていたことの証左であろう。ただし、これらの記述は『今川記』や『寛永諸家系図伝』といった後世の編纂物に見られるものであり、同時代の一次史料による裏付けが乏しい点には留意が必要である 22 。とはいえ、彼が遠江の軍事・統治に深く関与し続けたことは、その後の瀬名氏の立場を考える上でも重要な事実である。

第五章:一秀の遺産 ― 徳川家と結ばれた血脈

瀬名一秀が文亀三年(1503年)にその生涯を閉じた後も、彼が築き上げた基盤は、子孫たちによって着実に受け継がれ、発展していった。そして、一秀自身は予期し得なかったであろう形で、その血脈は次代の覇者・徳川家康と結びつき、戦国時代の荒波を乗り越えるための重要な布石となる。一秀の最大の遺産は、土地や財産といった物理的なものではなく、「血の繋がり」と「政治的恩義」という無形の資産であった。

第一節:子孫たちの時代

一秀の跡は、嫡男の瀬名氏貞が継承した 1 。氏貞、そしてその子である氏俊の代に至るまで、瀬名氏は今川家の重臣として代々仕え、その地位を揺るぎないものとした。特に三代目の氏俊は、今川義元の妹を妻として迎えている 9 。これは、瀬名氏が今川一門の中でも特に高い家格を認められ、婚姻政策を通じて本家との結びつきをさらに強固なものにしていたことを示している。一秀が築いた政治的地位は、子孫たちの巧みな戦略によって維持・発展され、瀬名氏は今川家の政治・軍事の両面において不可欠な存在となっていった。瀬名郷には、二代・氏貞の菩提寺である松寿院や、三代・氏俊の奥方の菩提寺である龍泉院も建立され、一帯が名実ともに瀬名一族の中心地として栄えたことが窺える 24 。

第二節:歴史の転換点 ― 築山殿と徳川家康

瀬名氏の運命を、そして日本の歴史を大きく動かすことになる転機は、一秀の曾孫の代に訪れた。一秀の次男・氏貞の次男で、関口家の養子となっていた関口親永の娘、すなわち瀬名姫(後の築山殿)が、当時、今川家の人質として駿府にいた三河の若き領主・松平元康(後の徳川家康)に嫁いだのである 3 。

この婚姻は、今川義元が主導した政略結婚であった。今川一門筆頭の家格を誇る瀬名氏の血筋の姫を元康に与えることで、松平氏を今川家の支配体制に完全に組み込み、その忠誠を確固たるものにしようという狙いがあった。当初、この縁組は瀬名氏のさらなる繁栄を約束するものに見えた。しかし、永禄三年(1560年)の桶狭間の戦いで義元が討死し、家康が今川家から独立を果たすと、この関係は一変する。瀬名氏は、旧主である今川氏と、一族の姫を正室とする新興勢力・徳川氏との間で、極めて困難で複雑な立場に立たされることになった。後に築山殿を襲う悲劇は、この今川と徳川という二つの勢力の狭間で生じた歴史の断層から生まれたものと解釈することもできる。

第三節:今川氏の没落と旗本瀬名氏の成立

永禄十一年(1568年)、武田信玄の駿河侵攻によって戦国大名・今川氏は事実上滅亡する。主家を失った多くの家臣たちが離散し、あるいは滅びていく中で、瀬名一族は生き残りの道を見出した。瀬名氏の一族であった瀬名政勝は、徳川家康に仕えることを選んだ 6 。

政勝らが家康に受け入れられた背景には、彼らが単なる旧今川家臣ではなく、「家康の正室・築山殿の一族」という特別な立場にあったことが大きく影響しているのは間違いない。家康にとって、彼らは姻戚であり、無下に扱うことはできなかった。政勝は、小牧・長久手の戦いや関ヶ原の合戦に従軍して功を挙げ、三百石の知行を与えられて江戸幕府の旗本となった 3 。その後、子の清貞の代には加増を受けて五百石となり、瀬名氏は徳川の世にあってもその家名を保ち続けた 27 。これは、約一世紀前に瀬名一秀が今川氏親に施した恩義が瀬名氏の地位を保証し、その子孫が徳川家康と結んだ血縁が、今川家滅亡という最大の危機を乗り越えるための命綱となったことを示している。一秀の政治的決断が、巡り巡って一族の存続を可能にしたのである。

表2:瀬名一秀 関連略年表

|

年代(西暦) |

元号 |

出来事 |

|

1432年 |

永享4年 |

瀬名一秀(義秀)、遠江今川氏・堀越貞延の子として誕生(『西奈村誌』による) 10 。 |

|

1473年 |

文明5年 |

後に一秀が後見する今川龍王丸(氏親)が誕生 13 。 |

|

1475年 |

文明7年 |

父・堀越貞延、今川義忠に従い遠江で斯波氏と戦い戦死 8 。 |

|

(同年頃) |

(文明7年頃) |

一秀、父の死により42歳で還俗し、堀越家の家督を相続 10 。 |

|

1476年 |

文明8年 |

主君・今川義忠、塩買坂で戦死。今川家で家督争いが勃発 12 。 |

|

文明年間後半 |

文明年間 |

一秀、龍王丸の後見人として遠江より駿河に移る 2 。 |

|

1487年 |

文明19年 |

伊勢宗瑞(北条早雲)が小鹿範満を討伐。龍王丸の家督相続が確定 13 。 |

|

(同年頃) |

(文明19年頃) |

一秀、功績により駿河国瀬名郷を拝領し、「瀬名一秀」を名乗る 2 。 |

|

1488年 |

長享2年 |

一秀、菩提寺として瀬名に光鏡院を開基する 20 。 |

|

1503年 |

文亀3年 |

4月20日、瀬名一秀、72歳で死去。法名「光鏡院殿実山秀公大居士」 10 。 |

|

(没後) |

|

|

|

(1555-1557年頃) |

(弘治年間) |

曾孫・瀬名姫(築山殿)が徳川家康(松平元康)と結婚 26 。 |

|

1568年 |

永禄11年 |

武田信玄の駿河侵攻により、大名としての今川氏が滅亡。 |

|

(1582年以降) |

(天正10年以降) |

一族の瀬名政勝らが徳川家康に仕え、旗本となる 3 。 |

結論:瀬名一秀の歴史的再評価

本報告書を通じて、戦国時代の武将・瀬名一秀の生涯を多角的に検証してきた。その結果、彼は単に歴史の片隅に名を残す一地方武将ではなく、より複合的で重要な役割を果たした人物として再評価されるべきであることが明らかになった。

第一に、一秀は「主家の危機を救った忠臣」であった。主君・今川義忠の急死と、それに続く家督相続の内紛という今川家最大の危機において、彼は自らの政治的・軍事的リスクを顧みず、正統な後継者である幼君・氏親を擁立するために尽力した。この行動がなければ、今川家は内乱によって衰退し、後の戦国大名としての繁栄はなかった可能性が高い。彼の功績は、今川氏の歴史における一つの分水嶺を形成したと言える。

第二に、一秀は「巧みな政治判断で一族を興した創業者」であった。彼は、遠江の不安定な地政学的環境から脱し、権力の中枢である駿河に本拠を移すという戦略的決断を下した。そして、その功績によって得た瀬名郷を基盤に「瀬名氏」を創始し、子孫が今川家中で高い地位を維持するための礎を築いた。彼の生涯は、戦国時代における武士の生存戦略として、武勇だけでなく、政治的洞察力と先見性がいかに重要であったかを示す好例である。

第三に、一秀は「結果的に徳川家と縁を結び、歴史の転換点にその名を残した人物」であった。彼が築いた瀬名氏の家格と地位があったからこそ、その曾孫・築山殿は徳川家康の正室となり得た。この血縁関係は、今川氏滅亡後、瀬名一族が徳川旗本として存続するための決定的な命綱となった。一秀の約一世紀前の行動が、意図せずして一族の未来を救い、日本の歴史を形成する徳川家と深く結びついたことは、歴史のダイナミズムを象徴している。

一方で、本研究には史料的な限界も存在する。一秀の具体的な行動、特に家督争いにおける伊勢宗瑞との連携の実態などについては、『寛政重修諸家譜』 1 や寺社の縁起 20 といった後世の編纂物に依存する部分が多く、同時代の一次史料は極めて乏しいのが現状である 2 。今後、新たな史料の発見や、既存史料の再解釈を通じて、彼の政治家として、また武将としての実像がさらに明らかにされることが期待される。

総じて、瀬名一秀は、動乱の時代にあって、忠義と戦略的思考を両立させ、主家と自らの一族の双方を安定と繁栄に導いた稀有な人物であった。彼の生涯は、戦国という時代の複雑さと、一個人の決断が後世に与える影響の大きさを、我々に雄弁に物語っている。

引用文献

- 瀬名一秀 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%80%AC%E5%90%8D%E4%B8%80%E7%A7%80

- 瀬名砦(館)と長尾砦 - asahi-net.or.jp http://www.asahi-net.or.jp/~jh4y-okd/tatehuda/koseki.pdf

- 堀越氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A0%80%E8%B6%8A%E6%B0%8F

- 瀬名氏貞 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%80%AC%E5%90%8D%E6%B0%8F%E8%B2%9E

- 武家家伝_瀬名/堀越氏 http://www2.harimaya.com/sengoku/html/sena_kz.html

- 旗本瀬名氏 - 探検!日本の歴史 - はてなブログ https://tanken-japan-history.hatenablog.com/entry/hatamoto-sena

- 瀬名貞雄 とは - Japanese dictionary, Japanese Japanese dictionary https://mazii.net/my-MM/search/japanese/jaja/%E7%80%AC%E5%90%8D%E8%B2%9E%E9%9B%84

- www5a.biglobe.ne.jp http://www5a.biglobe.ne.jp/~nazoden/site3/sub5.htm

- 瀬名氏とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%80%AC%E5%90%8D%E6%B0%8F

- 瀬名姫は本当に瀬名と関係あるのか? https://shizuoka.repo.nii.ac.jp/record/2001312/files/2024-0037.pdf

- 「どうする家康」瀬名姫のご先祖登場!ーゆうきまさみ氏『新九郎、奔る!』を解説する https://sengokukomonjo.hatenablog.com/entry/2022/02/11/190029

- 駿河 瀬名館-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/suruga/sena-yakata/

- 今川氏親 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8A%E5%B7%9D%E6%B0%8F%E8%A6%AA

- 【浜松市立中央図書館】詳細検索 - ADEAC https://adeac.jp/hamamatsu-city/detailed-search?mode=text&word=%E4%BB%8A%E5%B7%9D%E6%B0%8F

- 家康公の史話と伝説とエピソードを訪ねて - 瀬名地区方面 - 静岡市観光 https://www.visit-shizuoka.com/t/oogosho400/study/13_14.htm

- 旗本-せ/そ- - harimaya.com http://www.harimaya.com/o_kamon1/hatamoto/hm_se.html

- 郷倉とは - 「瀬名の郷倉と番屋」公式ホームページです。 - Jimdo https://gougura.jimdofree.com/%E9%83%B7%E5%80%89%E3%81%A8%E3%81%AF/

- 郷倉 ごうぐら と 番屋 ばんや - 瀬名ってなにか知りたいら? https://contest.japias.jp/tqj26/260178H/main-history.html

- 戦国時代に創建 初代瀬名氏 今川陸奥守一秀の菩提寺 曹洞宗 清涼山 光鏡院 (静岡県静岡市葵区瀬名1-38-36) - ライブドアブログ http://blog.livedoor.jp/shizuokak/archives/5616652.html

- Untitled - asahi-net.or.jp http://www.asahi-net.or.jp/~jh4y-okd/tatehuda/siori.pdf

- 光鏡院 こうきょういん - 瀬名ってなにか知りたいら? https://contest.japias.jp/tqj26/260178H/history_2.html

- 第5章 発掘調査 - 全国遺跡報告総覧 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/48/48271/21787_2_%E4%BA%8C%E4%BF%A3%E5%9F%8E%E8%B7%A1%E3%83%BB%E9%B3%A5%E7%BE%BD%E5%B1%B1%E5%9F%8E%E8%B7%A1%E7%B7%8F%E5%90%88%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8.pdf

- 【C-SZ017】二俣城跡 https://www.his-trip.info/siseki/entry877.html

- 今川家一族・瀬名氏の史跡と駿府城石垣のルーツを訪ねる『瀬名ウォーク』6月4日(日)開催しました。 https://sumpuwave.com/%E4%BB%8A%E5%B7%9D%E5%AE%B6%E4%B8%80%E6%97%8F%E3%83%BB%E7%80%AC%E5%90%8D%E6%B0%8F%E3%81%AE%E5%8F%B2%E8%B7%A1%E3%81%A8%E9%A7%BF%E5%BA%9C%E5%9F%8E%E7%9F%B3%E5%9E%A3%E3%81%AE%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%84/

- 光鏡院 (瀬名三十三観音墓苑)(静岡市葵区)の霊園・墓地アーカイブ【いいお墓】 https://www.e-ohaka.com/detail/id1389237265-143411.html

- 瀬名姫物語-2023年大河ドラマ どうする家康 歴史探訪- | 株式会社マグナリゾート https://www.magna-resort.com/blog/2023nhk-taigadrama-dosuru-ieyasu-senahime/

- 旗本瀬名氏とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%97%97%E6%9C%AC%E7%80%AC%E5%90%8D%E6%B0%8F

- 歴史の目的をめぐって 寛政重修諸家譜 人名検索 https://rekimoku.xsrv.jp/103-bunkazai-kanseichosyukafu3.html?page=737