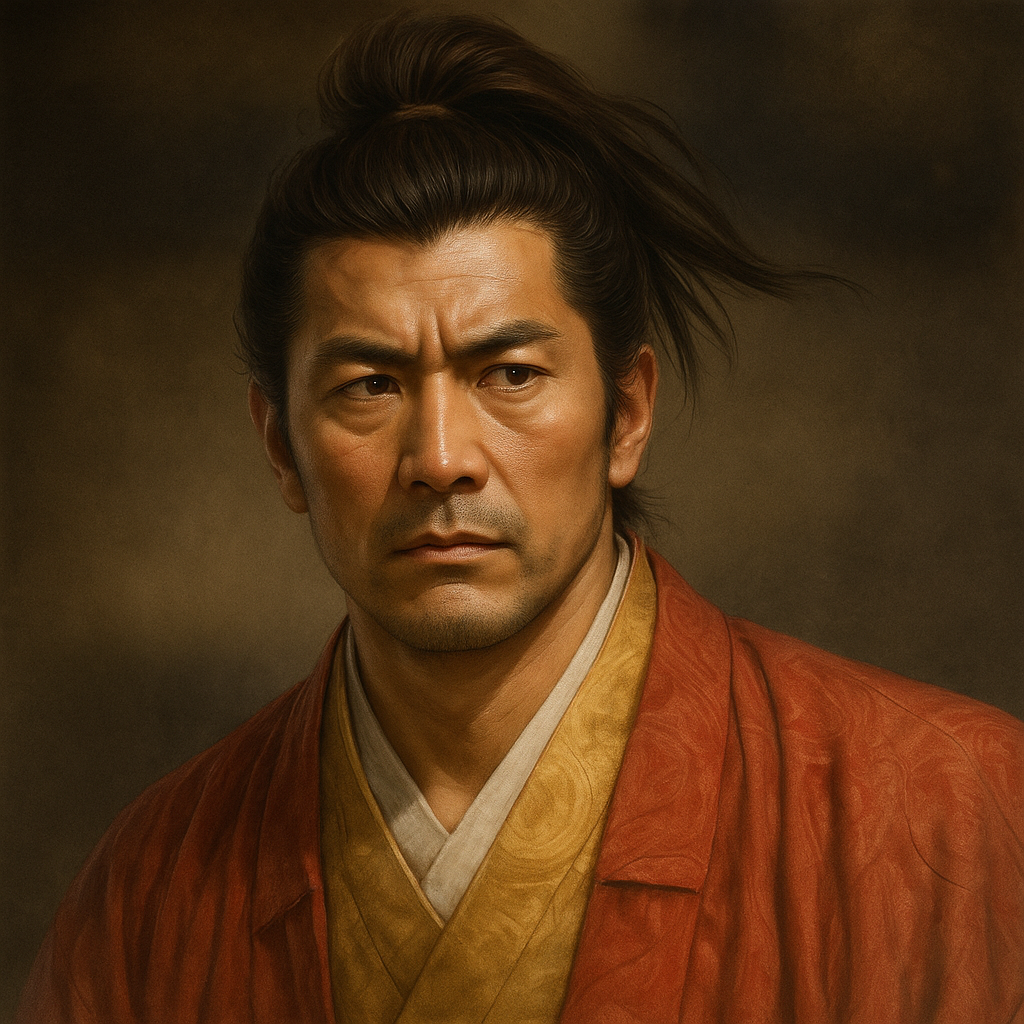

犬甘久知

犬甘久知は信濃小笠原氏の重臣。深志城奪還に貢献し、松本藩筆頭家老となる。大坂の陣にも参陣し、小笠原氏三代に忠勤を尽くした。

戦国武将 犬甘久知に関する調査報告

1. 序論:犬甘久知という武将

本報告書は、戦国時代から江戸時代初期にかけて、信濃国を舞台に活躍した武将、犬甘久知(いぬかい ひさとも)の生涯と事績、その一族及び歴史的背景について、現存する史料に基づき詳細かつ徹底的に調査し、その歴史的意義を明らかにすることを目的とする。

犬甘久知は、信濃守護であった小笠原氏の重臣として、特に小笠原貞慶、秀政、忠真(忠政)の三代にわたり忠勤に励み、松本藩の筆頭家老にまで昇った人物である 1 。その生涯は、戦国乱世の終焉と近世武家社会の成立という、日本史における大きな転換期を生きた地方武士の一典型として、また、主家への揺るぎない忠誠を貫いた武士の姿として、注目に値する。

しかしながら、犬甘久知に関するまとまった一次史料は限定的であり、その実像を明らかにするためには、諸史料に残された断片的な記録を丹念に繋ぎ合わせ、慎重に分析する必要がある。特に、生没年や一部の事績については諸説が見られるため、本報告書では各史料を比較検討し、最も蓋然性の高い情報を提示するよう努める。例えば、慶長7年(1602年)の「法諱授与」に関する記録 4 は、従来、これを没年と解釈する向きもあったが、それ以降も久知が活動していたことを示す記録 3 が存在することから、本報告書ではこれを「入道(出家)」と解釈し、史料間の矛盾の解消を試みる。このようなアプローチを通じて、犬甘久知という一人の武将の生涯を多角的に捉え、その歴史的意義を深く掘り下げていく。

2. 犬甘氏の系譜と犬甘城

2.1. 犬甘氏の出自

犬甘氏の起源については、いくつかの説が伝えられている。一説には、古代に信濃国に土着した大伴氏の子孫を称したとされる 8 。また、『信濃史源考慮』においては、安曇郡の古代豪族であった辛犬甘(からいぬかい)氏の後裔であるとし、この辛犬甘氏を「韓犬甘氏」、すなわち渡来系の氏族であるとする見解も示されている 8 。さらに、同じく安曇郡の古代氏族である安曇犬養氏との関連も指摘されているが、その具体的な関係性については詳らかではない 8 。史料を遡ると、仁和元年(885年)の記録に「辛犬甘秋子」なる人物の名が見え、犬甘という姓の古さを示唆している 9 。

一方で、「増補二木家記」には、犬甘氏を藤原時平の子孫とする記述も見られるが 6 、これは後世の権威付け、いわゆる仮冒である可能性が高いと考えられる。戦国時代の地方豪族が、自らの家系の権威を高めるために、中央の著名な氏族に系譜を繋げようとすることは、しばしば見られる現象であった。

これらの諸説を総合的に勘案すると、犬甘氏は信濃国の安曇郡に深く根ざした在地土豪として、古くから一定の勢力を有していたと推察される。その起源は、信濃の古代氏族にまで遡る可能性があり、あるいは渡来系の要素も含む複雑な背景を持っていたのかもしれない。辛犬甘氏や安曇犬養氏といった具体的な氏族名が伝わっていることは、彼らが安曇郡という特定の地域に深く根を下ろした存在であったことを物語っており、単なる伝説以上の歴史的背景を持つことを窺わせる。この強い地域性は、後の小笠原氏との主従関係の構築においても、重要な意味を持ったであろう。

2.2. 小笠原氏の重臣としての犬甘氏

犬甘氏は、信濃守護であった小笠原氏に古くから仕え、その重臣として活動したことが記録されている 1 。特に、犬甘久知の父とされる犬甘政徳(いぬかい まさのり)の忠節は特筆に値する。天文17年(1548年)、小笠原長時が塩尻峠の戦いで武田信玄(当時は晴信)に惨敗し、本拠地である林城へ退却を余儀なくされた際、多くの小笠原家臣が武田方に降伏、あるいは離散する中にあって、政徳は平瀬義兼・二木重高らと共に小笠原氏への忠節を尽くした 10 。

小笠原氏が信濃における支配力を失いつつあったこの困難な状況下においても、犬甘政徳が忠義を貫いたという事実は、犬甘家と小笠原家の間に培われた強固な主従関係を物語っている。武田氏の勢力が信濃で強大化する中で、没落しつつあった小笠原氏に留まるという選択は、犬甘氏にとって大きな危険を伴うものであったに違いない。しかし、この時の忠誠が、後に小笠原氏が(一時的にせよ)信濃に復権した際に、犬甘氏が重用される大きな要因となったと考えられる。戦国武家社会における主家選択の厳しさ、そして一度主と定めた相手に殉ずるという価値観の現れとも言えよう。この政徳の忠勤こそが、その子である久知の代における小笠原家中での高い地位へと繋がる重要な基盤となったのである。

2.3. 居城・犬甘城

犬甘氏の居城は、信濃国安曇郡に位置した犬甘城(いぬかいじょう)である 1 。この城は、犬飼城、蟻ヶ崎山城、あるいは犬甘館といった別名でも呼ばれていた 11 。犬甘氏は、山麓に構えた犬甘館を平時の居館とし、有事の際には背後の山城である犬甘城を詰城として用いていたと考えられている 11 。

犬甘城は、松本盆地の西方、奈良井川に面した小高い丘陵上に築かれた山城であり、小笠原氏の本城であった林城の西方を守る支城の一つとして、戦略的に極めて重要な役割を担っていた 10 。

しかし、天文19年(1550年)、甲斐の武田晴信(信玄)による本格的な信濃侵攻が始まると、犬甘城もその攻撃目標となる。当時、犬甘大炊助(おいのすけ、政徳であった可能性も指摘される)が城を守っていたが、武田方の勇将・馬場信房の巧みな計略によって、ついに落城したと伝えられている 10 。この犬甘城の失陥は、小笠原氏の信濃における防衛網の破綻を意味し、その後の小笠原氏の没落に繋がる大きな打撃となった。武田氏がこの城を重要視し攻略したこと自体が、その戦略的価値の高さを裏付けていると言えよう。

落城後、犬甘城はそのまま廃城となったと推測される。時代は下り、江戸時代後期の天保14年(1843年)には、松本藩主であった戸田光庸(とだ みつやす)によって、城跡一帯が公園として領民に開放された 11 。現在、犬甘城跡は「城山公園」として整備され、市民の憩いの場となっているが、堀切や土塁などの遺構も残り、往時の面影を偲ぶことができる 11 。戦乱の記憶が薄れ、城郭が新たな社会的役割を担うようになった時代の変化を象徴している。

表2:犬甘氏関連人物一覧

|

人物名 |

読み |

続柄・役職など |

主な活動・特記事項 |

典拠例 |

|

犬甘 政徳 |

いぬかい まさのり |

犬甘久知の父。小笠原長時の家老。犬甘城主。 |

武田氏の信濃侵攻に対し、小笠原氏に忠節を尽くして抵抗。天文19年(1550年)頃に犬甘城落城。 |

3 |

|

犬甘 久知 |

いぬかい ひさとも |

本報告書の主題。犬甘政徳の三男。通称は半左衛門。小笠原氏三代(貞慶・秀政・忠真)に仕える。 |

小笠原貞慶の深志城奪還に貢献。松本藩筆頭家老(1,600石)。大坂の陣に参陣。入道して渭水と号す。 |

3 |

|

犬甘 貞知 |

いぬかい さだとも |

犬甘政徳の四男、久知の弟。 |

小笠原貞慶に仕え、天正10年(1582年)の会田岩下氏討伐に組衆20騎を率いて参陣。 |

7 |

|

犬甘 久信 |

いぬかい ひさのぶ |

犬甘久知の子。通称は外記。 |

父・久知(入道渭水)と共に松本藩士(500石)。慶長19年(1614年)の大坂冬の陣に父と共に小笠原秀政に従い出陣。 |

3 |

|

犬甘 帯刀 |

いぬかい たてわき |

松本藩士。若名は主馬。 |

犬甘久知・久信との正確な続柄は不明だが、一族か。飯田藩時代に300俵、松本藩元和2年(1616年)に500石の知行。 |

6 |

3. 犬甘久知の生涯と事績

3.1. 生誕と家族

犬甘久知は、信濃の武将・犬甘政徳の三男として、天文14年(1545年)に生まれたとされる 3 。通称は半左衛門と称したことが、複数の史料から確認できる 5 。父である政徳は、前述の通り、信濃守護・小笠原長時の家老を務めた人物である 7 。久知には、弟に犬甘貞知(さだとも、天文16年(1547年)生まれ)、子には犬甘久信(ひさのぶ、通称は外記)がいたことが記録されている 3 。

久知が生を受けた天文年間は、甲斐の武田氏による信濃侵攻が激化し、主家である小笠原氏がまさにその存亡の危機に瀕していた戦国時代の真っ只中であった。彼の成長期は、父・政徳が小笠原氏の重臣として奔走し、やがて武田氏の軍門に降ることなく信濃を追われるという苦難の時代と重なる。このような幼少期及び青年期の経験は、久知の人格形成や、後の武士としての生き様、主家への忠誠心に大きな影響を与えた可能性は想像に難くない。

また、政徳の三男という立場は、家督相続の可能性が嫡男に比べて低かったことを意味する。それゆえに、久知は自身の武功や才覚によって身を立て、家名を高める必要性がより一層高かったと考えられる。これが、後に小笠原氏三代にわたって重用され、ついには筆頭家老にまで昇進する原動力の一つとなったのかもしれない。弟である貞知と共に小笠原氏に仕えたことは、犬甘一族として困難な時代を乗り越え、主家を支えるという強い結束力があったことを示唆している。

3.2. 小笠原貞慶への臣従と初期の軍功

武田氏が織田・徳川連合軍によって滅亡した天正10年(1582年)、小笠原長時の三男であった小笠原貞慶(さだよし)は、父祖伝来の旧領回復を目指して信濃国に帰還する。この時、犬甘久知は貞慶の麾下に馳せ参じ、その宿願であった深志城(後の松本城)の奪還作戦において重要な貢献を果たした 3 。弟の貞知も同様に貞慶に従っており、兄弟で主家の再興を支えたのである。

貞慶は、久知の働きを高く評価し、同年8月3日付で、犬甘半左衛門久知に対し、旧領であった犬甘四百貫文の地に加え、「青島百貫文」などの所領を安堵する旨の文書を発給している 5 。これは、久知の旧領回復への貢献が具体的に認められ、貞慶からの深い信頼を得ていたことの明確な証左と言える。この旧領安堵は、単なる恩賞に留まらず、在地勢力である犬甘氏の協力を確実なものとし、信濃における貞慶の支配基盤を固めるための戦略的な意味合いも持っていたと考えられる。

同年11月には、貞慶が越後の上杉景勝との内通を理由として、信濃の国人である会田岩下氏を討伐する軍事行動を起こす。この際には、弟の犬甘貞知が組衆20騎を率いて参陣したことが記録されており 14 、久知もまた、この作戦に何らかの形で関与していた可能性が高い。

さらに、天正12年(1584年)4月には、上杉景勝の軍勢が信濃に侵攻してきたため、貞慶は犬甘久知に対し、筑摩郡の睡峠(ねむりとうげ、現在の長野県朝日村付近か)へ出陣するよう命じている 16 。この時期の信濃は、本能寺の変後のいわゆる「天正壬午の乱」を経て、徳川、上杉、北条といった大勢力が複雑に勢力を争う、極めて緊迫した情勢下にあった。睡峠への出陣は、そうした状況下における小笠原氏の軍事行動の一端を示すものであり、久知のような在地国人の働きが、貞慶の勢力維持に不可欠であったことを物語っている。これらの事績は、久知が単に城主として領地を治めるだけでなく、実戦部隊を率いて戦場に赴く有能な武将としての側面も有していたことを示している。

3.3. 小笠原秀政への臣従と松本藩筆頭家老として

小笠原貞慶の没後、その嫡男である小笠原秀政(ひでまさ)が家督を継ぐと、犬甘久知は引き続き重臣として秀政に仕えた 2 。秀政は、徳川家康の養女(松平信康の娘・福姫)を娶るなど、徳川氏との関係を深め、その勢力を拡大していった。

慶長18年(1613年)、小笠原秀政は、下総国古河藩から信濃国松本藩へ8万石で加増移封される。この松本入封に際し、犬甘久知は藩の筆頭家老に任ぜられ、1,600石という破格の知行を与えられた 3 。筆頭家老という地位と1,600石という高禄は、久知が小笠原家中で極めて高い評価と信頼を得ていたことを明確に示している。これは、父・政徳の代からの小笠原家への忠勤と、久知自身の長年にわたる軍功や内政における手腕が総合的に認められた結果であろう。

松本藩成立初期において、久知は筆頭家老として、藩政の安定と運営に中心的な役割を担ったと考えられる。江戸幕府体制下における藩運営は、戦国時代の合戦中心の統治とは異なり、検地、租税徴収、法整備、城下町建設といった新たな知識や行政手腕が求められた。久知がこの重要な地位に就いたことは、彼がそうした時代の変化に対応できる能力を備えていたか、あるいは経験豊かな重臣として若い藩主・秀政を補佐する役割を大いに期待されたことを示唆している。1,600石という知行は、当時の小藩の家老としては異例の高禄であり、小笠原家における犬甘氏の特別な地位を物語っている。

3.4. 小笠原忠真(忠政)への臣従と晩年

小笠原秀政の代にも重きをなした犬甘久知は、秀政の次男である小笠原忠真(ただざね、忠政とも記される 5 )の代にも引き続き仕えた 2 。

その間の慶長7年(1602年)2月28日、久知は伊那郡の開善寺において、住持であった玄種より、蛮宿(ばんしゅく)という人物と共に法諱と道号を授けられ、その功績を称える頌(しょう、たたえる詩文)が作られたという記録が『信濃史料』に見える 4 。この時、久知は出家し、「渭水(いすい)」と号したと考えられ、後の松本藩の給帳にも「半左衛門入道渭水」との記載が見られる 6 。この入道は、必ずしも隠居や第一線からの完全な引退を意味するものではなく、その後も久知の活動は活発に見られる。武家における入道は、後継者である子・久信への実務の移譲を進めつつ、自身は経験豊かな重鎮として藩主を後見し、重要な局面では表立って活動するという、世代交代の一つの形態であった可能性も考えられる。

慶長19年(1614年)に勃発した大坂冬の陣、及び翌年の夏の陣において、犬甘久知は「士大将」として、子の犬甘久信(外記)と共に小笠原軍の一翼を担い出陣している 6 。この大坂夏の陣では、主君である小笠原秀政とその長男・忠脩(ただなが)が壮絶な戦死を遂げるという悲劇に見舞われた。久知の「士大将」という役割は、単なる名誉職ではなく、実質的な指揮権を伴うものであったと考えられ、入道後もその軍事的才覚が依然として高く評価され、頼りにされていたことを示唆している。

大坂夏の陣の後、秀政・忠脩父子の軍功が評価され、忠脩の弟である小笠原忠真(忠政)は、播磨国明石へ10万石で加増移封されることとなった。この際、筆頭家老であった犬甘半左衛門久知も、忠真に従って明石へと赴いた 5 。主君の戦死という大きな悲しみを乗り越え、新たな藩主を支えて新天地での藩体制確立に尽力したことは、彼の生涯を通じた忠誠心の篤さを改めて示している。

松本藩の元和2年(1616年)の給帳には、「千六百石 犬甘半左衛門久知・外記久信の父也」とあり、この時点でも久知が1,600石の知行を有していたことが確認できる 6 。これは、明石移封後も旧領である松本における知行権が何らかの形で維持されていたか、あるいは給帳の作成時期と移封の時期との関連で、このような記載になったものと考えられる。

犬甘久知の没年については、元和6年(1620年)とされている 7 。もしこれが正しければ、天文14年(1545年)生まれの久知は、享年76歳ということになり、戦国乱世から江戸時代初期の激動の時代を生き抜いた、当時としては長寿な武将であったと言える。

表1:犬甘久知 年表

|

年号(西暦) |

出来事 |

典拠例 |

|

天文14年(1545年) |

犬甘政徳の三男として信濃国に誕生。 |

7 |

|

天正10年(1582年) |

3月、武田氏滅亡。小笠原貞慶に従い深志城奪還に貢献。8月3日、貞慶より犬甘四百貫文・青島百貫文等の旧領を安堵される。11月、会田岩下氏討伐に関与か。 |

5 |

|

天正12年(1584年) |

4月21日、小笠原貞慶の命により、筑摩郡睡峠へ出陣。 |

16 |

|

慶長7年(1602年) |

2月28日、伊那郡開善寺の住持玄種より法諱と道号を授かり入道。「渭水」と号す。 |

4 |

|

慶長18年(1613年) |

小笠原秀政の信濃松本藩への移封に伴い、筆頭家老となる(知行1,600石)。 |

3 |

|

慶長19-20年(1614-1615年) |

大坂冬の陣・夏の陣に「士大将」として子・犬甘久信と共に参陣。主君・小笠原秀政、その子・忠脩が戦死。 |

6 |

|

元和元年(1615年)以降 |

小笠原忠真(忠政)の播磨国明石藩への移封に同行。 |

5 |

|

元和2年(1616年) |

松本藩の給帳に「千六百石 犬甘半左衛門久知・外記久信の父也」と記載される。 |

6 |

|

元和6年(1620年) |

死去(享年76歳)。 |

7 |

4. 史料に見る犬甘久知

4.1. 『信濃史料』における記述

犬甘久知の生涯を明らかにする上で、編纂史料である『信濃史料』は極めて重要な情報を提供している。この史料には、久知に関する具体的な記述が複数見られる。

第一に、天正12年(1584年)4月21日の条には、「(小笠原貞慶)犬甘久知を筑摩郡睡峠へ出陣せしむ」との記録がある 16 。これは、前述の通り、久知が主君・小笠原貞慶の指揮下にあって、上杉景勝の軍勢と対峙するための軍事活動に直接従事していたことを示す動かぬ証拠である。

第二に、慶長7年(1602年)2月28日の条には、「伊那郡開善寺住持玄種、蛮宿、犬甘久知に法諱を授け、道号を与へ、その頌を作る」と記されている 4 。これも既に触れたが、久知がこの時に入道し、法号「渭水」を授かったことを示す重要な記録である。

これらの記述は、犬甘久知という人物の実在性はもちろんのこと、彼の具体的な活動年や行動、さらには信仰生活の一端を特定する上で不可欠な一次情報源と言える。『信濃史料』は、長野県によって編纂された信頼性の高い史料集であり、そこに久知の名が具体的に記録されていること自体が、彼が当時の信濃において一定の重要性を持つ人物であったことを強く示唆している。特に、藩主の動向だけでなく、家臣である久知個人の出陣や入道といった事柄が特筆して記録されている点は注目に値する。これは、彼が単なる一兵卒ではなく、部隊を指揮する能力を持った武将であり、またその入道が、単なる私的な出来事としてではなく、ある程度公的な意味合いを持つ、あるいは特筆すべき出来事として当時の人々に認識されていた可能性を示している。

4.2. 給帳などにおける記録

犬甘久知の松本藩における地位や経済的基盤を具体的に示す史料として、給帳(家臣への知行給与を記録した帳簿)の存在が挙げられる。松本藩の元和2年(1616年)のものとされる給帳には、次のような記載がある。「千六百石 犬甘半左衛門久知・外記久信の父也。五百石 犬甘外記久信・半左衛門入道渭水の父。五百石 犬甘帯刀・若名を主馬」 6 。

この記録は、犬甘久知が松本藩において筆頭家老として1,600石という高禄を得ていたこと、彼が入道して「渭水」と号していたこと、そして子である犬甘久信(外記)も500石の知行を得ていたことを明確に裏付ける、極めて重要な史料である。1,600石という知行高は、彼の能力と主家への忠誠がいかに高く評価されていたかの証左に他ならない。また、「入道渭水」という記述は、『信濃史料』に見える慶長7年(1602年)の法諱授与の記録 4 と見事に結びつき、久知の晩年の姿をより具体的に明らかにする上で決定的な意味を持つ。

給帳に親子(久知と久信)が併記され、それぞれの関係性が明示されている点は、武家の家督相続や家臣団の構成、さらには世代交代のあり方を研究する上で興味深い視点を提供する。久知が「入道渭水」として、実務を担う子の久信の後見的な立場にあった可能性も示唆される。

さらに、小笠原氏が松本に移る以前、飯田藩主であった時代の慶長年間の記録として、「三百俵 犬甘帯刀、百十四俵 犬甘外記」との記述も見られる 6 。これは、犬甘一族が小笠原氏の移封に伴って各地で知行を得ており、そのキャリアが一貫して小笠原氏と共にあったことを示している。

4.3. (参考)『犬甘代々古老夜話集』と犬甘氏の伝承

犬甘久知やその一族に関する情報を伝える史料として、軍記物語の性格を持つ『犬甘代々古老夜話集』(いぬかいだいだいころうやわしゅう)の存在が知られている。この書物は、17世紀に犬甘政徳の曾孫にあたる犬甘政知(まさとも)によって書き始められた、一族に伝わる聞き書きをまとめたものである 17 。

その内容は、主に慶長19年(1614年)と同20年(1615年)の大坂冬の陣・夏の陣における小笠原家の活躍が中心となっており、小笠原秀政・忠脩父子の壮絶な戦死や、その後の小笠原忠真の明石藩、さらには小倉藩への移封といった出来事が記されている 17 。

この『犬甘代々古老夜話集』の中で、特に興味深いのは、小笠原長継の妻であった安貞(あんてい)という女性が、信濃から落ち延びる際に鉄砲を用いて追手を撃退し、危機を脱したという逸話である。そして、この逸話が、「犬甘半左衛門」(すなわち犬甘久知)が昔を回想して語ったものとして記されている点である 17 。

『犬甘代々古老夜話集』は、犬甘家自身によって編纂された家伝であり、客観性を重んじる一次史料とはその性格を異にする。しかしながら、一族の記憶や武勇伝、大切にしてきた価値観などを後世に伝える貴重な記録であることに変わりはない。久知が語り手として登場するこの逸話は、彼が単に武功を立てた武将であっただけでなく、自らが経験した戦国時代の記憶や教訓を、平和な江戸時代に入った後の世代に語り継ぐ役割も担っていた可能性を示唆している。鉄砲という当時の先進的な兵器を女性が巧みに用いたという話は、戦国時代の武家の女性の役割や、武備に対する意識の一端を示すものとしても興味深い。久知がこの話を回想したとされることは、彼が経験した戦国時代の記憶を、太平の世を生きる子孫たちに伝えようとした意識の表れかもしれない。ただし、軍記物語としての性格上、内容にはある程度の脚色が含まれている可能性も考慮に入れておく必要があろう。この種の家伝は、単に先祖の武功を誇るだけでなく、一族のアイデンティティを形成し、後代への教訓とする目的で編纂されることが多かったのである。

5. 犬甘久知と犬甘氏の歴史的意義

5.1. 小笠原氏三代にわたる忠勤とその評価

犬甘久知の生涯を貫く最も顕著な特徴は、主家である小笠原氏への揺るぎない忠誠心である。彼は、小笠原貞慶、その子・秀政、さらにその子・忠真(忠政)という三代の当主にわたり、一貫して忠勤に励んだ 2 。戦国時代から江戸初期にかけて、主家の浮沈は激しく、家臣が主君を乗り換えることも珍しくなかった時代にあって、このように三代にわたって忠誠を尽くし、かつ重用され続けた例は、武士の鑑とも言えるであろう。

その功績と忠誠は高く評価され、松本藩においては筆頭家老という最高の地位に就き、1,600石という破格の知行を得るに至った 3 。これは、久知個人の卓越した能力や清廉な人格に加え、父・政徳の代から犬甘家が小笠原家との間に代々培ってきた深い信頼関係の賜物であったと考えられる。彼の生涯は、激動の時代における主従関係の一つの理想的な姿を示していると言っても過言ではない。

久知の忠勤は、単なる個人的な美徳に留まるものではなかった。それは、小笠原家の存続と発展に実質的に貢献するものであった。特に、貞慶による信濃旧領の回復期、そして秀政・忠真の代における松本藩、明石藩といった新たな藩体制の確立期において、経験豊かで信頼のおける重臣の存在は、藩主にとって不可欠な支えであった。犬甘久知の存在は、小笠原家が幾多の危機を乗り越え、近世大名として安定した地位を築く上で、人的資源という観点から極めて重要な要素であったと言える。

5.2. 犬甘氏のその後(小倉藩小笠原氏家老としての存続)

犬甘久知が築き上げた小笠原家における犬甘氏の確固たる地位は、彼一代限りのものではなかった。久知の子孫は、小笠原氏が播磨国明石藩から豊前国小倉藩(現在の福岡県北九州市)へ移封された後も、引き続き筆頭家老として主家に仕え、代々その重要な地位を継承していったことが伝えられている 2 。

これは、犬甘久知の生涯にわたる武功や忠誠が、近世における家格の固定化に繋がり、犬甘氏が世襲家老家として確立されたことを明確に示している。戦国時代の武士の働きが、江戸時代の安定した社会構造の中で、その子孫の地位を保証する基盤となった典型的な例と言えよう。犬甘氏が小倉藩で筆頭家老職を世襲したことは、藩政における安定した勢力基盤を意味し、藩の運営に長期的な影響を与えたと考えられる。これはまた、戦国時代に主家と共に幾多の困難を乗り越えた家臣団が、近世大名家の中核として組織に組み込まれていくプロセスを示す好例である。犬甘氏の成功は、他の多くの家臣にとって、忠誠と能力によって家名を高め、子孫に安定した地位を残すという目標の達成例として、大いに参考にされたかもしれない。

5.3. 戦国乱世を生き抜いた地方武士としての犬甘久知

犬甘久知の生涯は、まさに戦国乱世から近世へと移行する時代の大きな転換期を体現している。父・政徳の代における犬甘城の落城や主家・小笠原氏の信濃からの没落といった苦難に始まり、やがて主家の復権に尽力し、そして新たな江戸幕府体制下での藩の成立と安定に貢献するという、激動の道のりであった。

彼は、睡峠への出陣や大坂の陣での士大将としての活躍に見られるような、戦場における武将としての優れた軍事的能力と、松本藩筆頭家老として藩政を統括した行政的手腕を兼ね備えていたと考えられる。単に戦に強いだけでは生き残ることが難しく、新たな統治体制に対応できる能力が求められた時代の変化に、久知は見事に対応したのである。

犬甘久知は、戦国時代の武勇と、近世における吏僚的な能力を併せ持つことによって、この激動の時代を巧みに生き抜き、家名を高めることに成功した地方武士の一典型と言える。彼の生涯は、個人の資質と主家への揺るぎない忠誠、そして何よりも時代の変化への的確な適応が、武家の存続と発展にいかに重要であったかを、現代に生きる我々に力強く示している。久知のような存在は、戦国大名が近世大名へと移行する過程で、その家臣団もまた変質していく様を象徴しており、武士の理想像そのものが変化していく過渡期の姿を反映しているとも言えるだろう。

6. 結論

本報告書では、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した信濃国の武将、犬甘久知について、現存する諸史料を基にその生涯と事績を詳細に検討してきた。

犬甘久知は、信濃守護・小笠原氏に、貞慶、秀政、忠真(忠政)という三代の当主にわたり仕えた、忠義心に篤い武将であった。父・犬甘政徳の代からの小笠原氏への忠誠を篤く受け継ぎ、主家が武田氏によって信濃を追われるという苦難の時期を支え、その後の旧領回復に大きく貢献した。

小笠原秀政の下では、信濃松本藩の筆頭家老として1,600石という高禄を得て藩政の中枢を担い、その行政手腕を発揮した。晩年には入道して「渭水」と号したが、その後も大坂の陣では「士大将」として軍功を挙げ、主君・小笠原忠真の播磨国明石への移封にも同行するなど、生涯を通じて小笠原家への忠誠を貫いた。

彼の生涯は、戦国武将としての武勇と、近世の家老としての行政能力を兼ね備え、激動の時代を生き抜いて家名を高めた地方武士の姿を鮮やかに示している。犬甘氏がその後も小笠原家の筆頭家老として小倉藩で存続したことは、久知の功績と忠誠が、その子孫繁栄のための盤石な基盤を築いたことの明確な証左である。

犬甘久知の生涯は、戦国乱世における主従関係のあり方や、家臣団の形成と変容を考える上で、極めて貴重な事例を提供する。本報告書で検討したように、断片的に残された史料を丹念に繋ぎ合わせ、多角的に分析することによって、一人の武将の生涯とその歴史的背景が、より明確に、そして生き生きと浮かび上がってくる。犬甘久知の研究は、戦国時代から近世初頭にかけての地方武士の実像に迫る上で、今後も重要な示唆を与え続けるであろう。

引用文献

- 人気の「犬甘久知」動画 9本 - ニコニコ https://www.nicovideo.jp/tag/%E7%8A%AC%E7%94%98%E4%B9%85%E7%9F%A5

- 犬甘城(いぬかいじょう) - 古城の歴史 https://takayama.tonosama.jp/html/inukai.html

- 犬甘久知 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8A%AC%E7%94%98%E4%B9%85%E7%9F%A5

- 「信濃史料」巻十九 100頁~ - ADEAC https://adeac.jp/npmh/top/topg/19002.html

- 島内青島の歴史と文化財 - 松本市 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/uploaded/attachment/89614.pdf

- イナヤマ~ - 埼玉苗字辞典 http://saitama-myouji.my.coocan.jp/5-2inayama_8707.html

- 信濃国武将 - 小助官兵衛の戦国史 http://koskan.nobody.jp/hoka.html

- 犬甘氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8A%AC%E7%94%98%E6%B0%8F

- 【信濃史料】(テキスト目次) - ADEAC https://adeac.jp/npmh/table-of-contents/mp000000/d100010

- 犬甘政徳 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8A%AC%E7%94%98%E6%94%BF%E5%BE%B3

- 犬甘城の見所と写真・200人城主の評価(長野県松本市) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/1852/

- 松本最古の城址公園「城山公園犬甘城跡を辿る」歴史遍#おうちで松本 - 新まつもと物語 https://visitmatsumoto.com/culture/%E6%9D%BE%E6%9C%AC%E6%9C%80%E5%8F%A4%E3%81%AE%E5%9F%8E%E5%9D%80%E5%85%AC%E5%9C%92%E3%80%8C%E5%9F%8E%E5%B1%B1%E5%85%AC%E5%9C%92%E7%8A%AC%E7%94%98%E5%9F%8E%E8%B7%A1%E3%82%92%E8%BE%BF%E3%82%8B%E3%80%8D/

- 犬甘城(松本市) - らんまる攻城戦記~兵どもが夢の跡~ - FC2 https://ranmaru99.blog.fc2.com/blog-entry-223.html

- 犬甘貞知とは - わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%8A%AC%E7%94%98%E8%B2%9E%E7%9F%A5

- 小笠原一族(小笠原一族と城一覧)/ホームメイト - 刀剣ワールド 城 https://www.homemate-research-castle.com/useful/16988_tour_069/

- 「信濃史料」巻十六 100頁~ - ADEAC https://adeac.jp/npmh/top/topg/16002.html

- 古文書公開日記79ー鉄炮を撃った戦国時代の女性ー - 長野県立歴史館 https://www.npmh.net/blog/2023/01/79.php