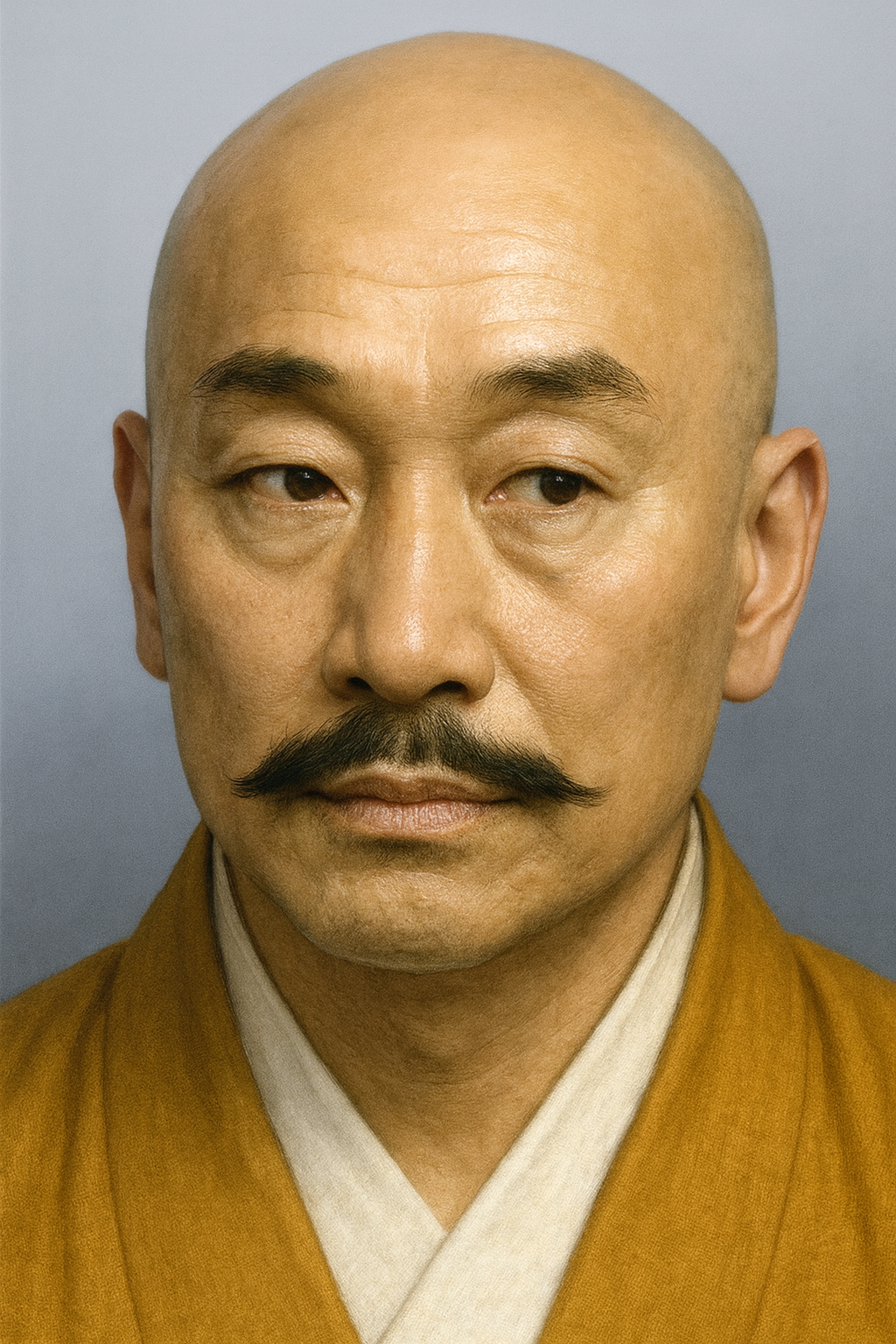

瑞泉寺了賢

瑞泉寺了賢は史料未確認。越中瑞泉寺の指導者顕秀は、一向一揆を率いて神保・上杉氏と戦い、佐々成政に敗れ瑞泉寺は落城。弟准秀が再興し、井波彫刻が生まれた。

越中瑞泉寺と一向一揆:戦国を駆け抜けた僧侶・顕秀の生涯

序章:人物「瑞泉寺了賢」をめぐる歴史的探求

日本の戦国時代史において、越中国(現在の富山県)に拠点を置いた浄土真宗寺院・瑞泉寺は、一向一揆の牙城として強大な勢力を誇り、上杉謙信や織田信長といった天下の覇者たちと激しく渡り合った。その指導者として「瑞泉寺了賢」という名が語られることがある。しかし、史料を丹念に調査すると、戦国期の越中瑞泉寺の指導者として「了賢」という名の住持は確認されない。一方で、本願寺教団内では、紀州(和歌山県)の鷺森別院を開創した人物として「了賢」の名が記録されており 1 、この著名な名が何らかの形で越中の物語と混同された可能性が考えられる。

ユーザーが提示した「越中の一向一揆を率い、神保家や上杉家と争った僧侶」という活動内容は、歴史的には瑞泉寺第七世住持であった**「顕秀(けんしゅう)」**の事績と完全に一致する 3 。したがって、本報告書は、この「瑞泉寺顕秀」こそが探求の対象たる真の歴史的主役であると位置づけ、彼の生涯と彼が生きた激動の時代を、関連する史料に基づき徹底的に解明するものである。歴史上の人物名は、時に伝承の中で変容する。重要なのは名前という記号そのものよりも、その人物が果たした歴史的役割である。本報告では、顕秀という一人の僧侶の軌跡を追うことを通して、戦国時代の北陸を席巻した越中一向一揆の全貌、その信仰の力、そして時代の大きな転換点の中で生きた人々の姿を立体的に描き出すことを目的とする。

第一部:北陸の巨刹、瑞泉寺の誕生と発展

第一章:綽如上人による開創と初期の教団形成

瑞泉寺の歴史は、南北朝時代の明徳元年(1390年)に、浄土真宗本願寺第五世の綽如(しゃくにょ)上人によって開創されたことに始まる 3 。当時の越中は、守護大名である畠山氏の支配力が必ずしも盤石ではなく、新たな宗教勢力が根を張る余地が存在した。この政治的状況を背景に、綽如は北陸における教団の恒久的な拠点を築くべく、この地を選んだと考えられる。

瑞泉寺の創建は、単なる一地方寺院の建立に留まるものではなかった。寺の伝承によれば、綽如は後小松天皇の勅許を得て、瑞泉寺を「勅願所」として建立したとされる 6 。これは、本願寺宗主という宗教界の権威と、天皇の勅許という世俗界における最高の正統性を結びつける、高度な戦略であった。この二重の権威は、瑞泉寺が当初から他の寺院とは一線を画す特別な「格式」を持つことを意味し、後の時代に守護大名などの地方権力と対峙する上で、極めて強力な精神的、そして政治的な支柱となった。

この創建の正統性を補強する物語として、いくつかの逸話が伝えられている。一つは、綽如が明(当時の中国)から送られてきた難解な国書を見事に解読し、その功績によって天皇の信頼を得たというものである 6 。また、寺名と地名の由来については、綽如が上洛の途中、乗っていた馬が突然歩みを止め、蹄で地面をかいたところ、そこから清らかな泉がこんこんと湧き出たという伝説が残る 6 。この奇瑞(めでたいしるし)にちなんで、寺は「瑞泉寺」、地は「井波」と名付けられたという。これらの物語は、寺の創建を神秘的な出来事と結びつけ、その神聖性を高める創設神話として、後世の門徒たちの間で大切に語り継がれていった。

第二章:蓮如の時代と一向一揆の胎動

瑞泉寺が単なる格式ある寺院から、戦国大名を揺るがす強大な一向一揆の拠点へと変貌を遂げる上で決定的な役割を果たしたのが、本願寺中興の祖と称えられる第八世・蓮如(れんにょ)の時代であった。蓮如が平易な言葉で説いた教えは、戦乱の世に疲弊し、救いを求める人々の心に爆発的に浸透した 11 。

その教えの核心にあったのが、「後生の一大事(ごしょうのいちだいじ)」という切実な死生観である。これは、死んだ後に魂がどこへ行くのかという問題こそが、人間にとって最も重大な関心事であるとする考え方である 12 。この世での命ははかないものであるが、「南無阿弥陀仏」と唱え、阿弥陀仏の救いを信じる者は、死後必ず極楽浄土に往生できる。この信仰は、門徒たちに死を恐れない強固な精神力を与えた。彼らにとって、自らの信仰を守るための戦い(護法)は、来世での救済が約束された、命を懸けるに値する聖なる行為だったのである 15 。

蓮如の教えは、個人の内面的な救済にとどまらなかった。「講」と呼ばれる門徒の組織や、「御文(おふみ)」という手紙形式の法話を通じて、同じ信仰を持つ者たちの間に「同朋(どうぼう)」としての一体感、すなわち強烈な水平的な連帯意識を育んだ。この連帯が、領主による年貢の取り立てや弾圧といった、既存の封建的な支配構造(垂直的な支配)と衝突した時、一向一揆という巨大な社会運動のエネルギーへと転化したのである。

蓮如はこの越中の地を極めて重視し、自らの次男である蓮乗(れんじょう)を瑞泉寺の第三世住持として送り込んだ 5 。これは、瑞泉寺を本願寺の北陸支配における直轄拠点として確立しようとする明確な意志の表れであった。そして文明13年(1481年)、その力はついに武力として発揮される。加賀での弾圧を逃れて瑞泉寺に身を寄せた門徒たちに対し、これを脅威と見た越中の国人領主、福光城主・石黒光義が攻撃を仕掛けた。しかし、瑞泉寺を中心とする一揆勢はこれを迎え撃ち、逆に石黒氏を討ち滅ぼしてしまう(田屋川原の戦い) 5 。この事件は、瑞泉寺が単なる宗教施設から、実力行使も辞さない武装政治勢力へと完全に変貌を遂げた、画期的な出来事であった。

第二部:戦国動乱と一向一揆

第三章:城塞化する寺院と門徒の自治

石黒氏を打ち破った瑞泉寺は、その勢力を砺波郡一帯に拡大し、名実ともに越中における一向一揆の中心拠点となった。この時期、瑞泉寺は単なる寺院ではなく、堅固な「城郭寺院」としての性格を強めていく。伽藍の周囲には石垣や土塁、堀が巡らされ、さながら難攻不落の城塞の様相を呈した 3 。その旧地には、現在も郭や土塁の遺構が残り、往時の姿を偲ばせている 21 。

瑞泉寺の門前には「町屋三千軒」と称されるほど広大な寺内町(じないちょう)が形成され、宗教都市として大いに繁栄した 4 。この寺内町は、本願寺の権威を背景とした治外法権的な空間であり、多くの商工業者や門徒が集住し、一向一揆の経済的・人的な基盤を支えた。

さらに、この宗教共同体を実務面で支えたのが、「寺侍(てらざむらい)」と呼ばれる武装した家臣団の存在である。その筆頭として知られるのが竹部豊前(たけべぶぜん)であり、彼は瑞泉寺に仕える侍の頭分として、軍事指揮や荘園の管理といった俗世の統治を担った 24 。特に、瑞泉寺の荘園であった高瀬荘を実効支配するなど、その権力は大きなものであった 24 。こうした専門的な実務官僚層の存在は、一向一揆が単なる農民の武装蜂起ではなく、高度な統治能力を備えた組織であったことを示している。

このようにして、越中の一向一揆は、守護大名の支配を事実上排除し、門徒による自治が行われる「百姓の持ちたる国」とも言うべき領域を確立した 11 。その支配体制は、戦国大名が血縁と主従関係を基盤とした「家」中心の領域国家を形成したのに対し、阿弥陀仏への信仰という共通のイデオロギーで結ばれた「宗教共同体国家」とでも呼ぶべき、もう一つの国家モデルを提示するものであった。瑞泉寺は、同じく越中にあった勝興寺(しょうこうじ)とともに、この門徒国家の頂点に君臨する二大拠点だったのである 5 。

第四章:越中の覇権をめぐる抗争

一世紀近くにわたり強大な勢力を維持した越中一向一揆は、その支配権をめぐって周辺の戦国大名と複雑な合従連衡を繰り広げた。彼らの外交戦略は、宗教的理念と現実的利害を巧みに使い分ける、したたかなものであった。

越中守護代であった神保(じんぼ)氏とは、荘園の支配などをめぐって長らく対立関係にあった 27 。しかし、永正3年(1506年)、越後の長尾能景(上杉謙信の祖父)が越中に侵攻してくると、一揆勢は「仏敵」である長尾氏を共通の敵とみなし、昨日までの敵であった神保慶宗と電撃的に同盟を結んだ。そして般若野の戦いにおいて、この連合軍は長尾能景を討ち取るという歴史的な大勝利を収めた 5 。これは、一向一揆が戦国大名と対等、あるいはそれ以上の軍事力を持つことを天下に示した事件であった。

しかし、能景の孫である上杉謙信の時代になると、戦況は一変する。謙信の圧倒的な軍事力の前に、一向一揆は苦戦を強いられることとなる。特に元亀3年(1572年)の尻垂坂(しりたれざか)の戦いは、越中一向一揆にとって決定的な敗北となった 31 。この戦いで一揆軍の指揮を執ったのは、瑞泉寺の杉浦玄任(すぎうらげんにん)らであったが、謙信自らが率いる上杉本隊の猛攻の前に大敗を喫し、一揆勢は壊滅的な打撃を受けた 5 。

越中一向一揆は、決して孤立して戦っていたわけではない。彼らは加賀の一向一揆や、大坂の石山本願寺と常に連携し、巨大な宗教ネットワークを形成していた。さらに、上杉謙信と敵対する甲斐の武田信玄とも同盟を結ぶなど、広域的な「反上杉包囲網」の重要な一翼を担っていたのである 5 。このように、彼らは「仏法」というイデオロギーを掲げて結束する一方で、戦国大名さながらの現実的な外交戦略を駆使して、激動の時代を生き抜こうとしていた。

表1:瑞泉寺歴代と越中一向一揆関連年表

|

年代 |

瑞泉寺関連(住持など) |

越中・本願寺関連の出来事 |

関連する戦国大名・人物 |

典拠 |

||

|

1390年 |

綽如上人、瑞泉寺を創建 |

後小松天皇より勅許を得たと伝わる |

足利義満 |

3 |

||

|

1460年頃 |

三代・蓮乗(蓮如の次男)入寺 |

蓮如、北陸布教を本格化 |

|

5 |

||

|

1481年 |

|

田屋川原の戦い。一揆勢が石黒光義を討つ |

石黒光義 |

5 |

||

|

1506年 |

|

般若野の戦い。一揆・神保連合軍が長尾能景を討つ |

神保慶宗、長尾能景 |

5 |

||

|

1572年 |

|

尻垂坂の戦い。一揆勢が上杉謙信に大敗 |

上杉謙信、杉浦玄任 |

5 |

||

|

1580年 |

|

石山合戦終結。本願寺顕如が織田信長と和睦 |

織田信長、本願寺顕如 |

29 |

||

|

1581年 |

七代・顕秀 |

瑞泉寺落城。佐々成政の攻撃で伽藍焼失 |

佐々成政 |

|

3 |

|

|

1585年 |

八代・准秀(顕秀の弟) |

豊臣秀吉、北野瑞泉寺に禁制を与える |

豊臣秀吉、佐々成政 |

38 |

||

|

1613年 |

准秀、井波にて瑞泉寺を再興 |

加賀藩前田家の庇護下に入る |

前田利長 |

40 |

第三部:顕秀の時代 ― 織田信長との対決と敗北

第五章:瑞泉寺第七世・顕秀の生涯と時代の転換

本報告書の中心人物である瑞泉寺第七世・顕秀が歴史の表舞台に立ったのは、日本の歴史が大きく転換する、まさに激動の時代であった 3 。彼の眼前には、天下布武を掲げ、旧来の権威を次々と打ち破っていく織田信長という巨大な存在が立ちはだかっていた。

顕秀が瑞泉寺の指導者として苦難の道を歩むことになる直接のきっかけは、天正8年(1580年)の石山合戦の終結であった。本願寺宗主・顕如(けんにょ)が、11年にわたる織田信長との抗争の末に和睦を受け入れ、大坂石山を退去したのである 29 。この本山の降伏は、全国各地で戦いを続けていた一向一揆にとって、中核となる司令塔を失うことを意味した。顕秀が率いる越中一向一揆も例外ではなく、本願寺教団全体の戦略から切り離され、孤立無援の戦いを強いられることになった。

顕秀は、いわば「本山に見捨てられた地方拠点」の指導者という、極めて困難な立場に置かれた悲劇の人物であった。本願寺顕如が信長と和睦した時点で、顕秀ら地方の一揆指導者は「梯子を外された」状態に陥った。彼らの抵抗は、もはや教団全体の護法運動ではなく、織田政権から見れば、天下統一の最終段階で掃討すべき「地方の反乱分子」でしかなかったのである。

そして天正9年(1581年)、信長は越中一向一揆の完全制圧に向けて、腹心の猛将・佐々成政を越中守護として送り込んだ 37 。中央と地方の断絶、そして織田軍の圧倒的な軍事力。この二つの絶望的な状況が、顕秀と瑞泉寺の運命を決定づけた。

第六章:瑞泉寺の落城

天正9年(1581年)、佐々成政は満を持して瑞泉寺(井波城)への総攻撃を開始した 3 。顕秀の指揮のもと、門徒たちは必死の抵抗を試みたが、石山合戦を戦い抜いた織田軍の精鋭の前に、その抵抗は長くは続かなかった。

激しい攻防の末、瑞泉寺はついに陥落。成政の軍勢は、寺院伽藍と門前に広がっていた三千軒の町屋をことごとく焼き払った 4 。炎に包まれる故郷を背に、顕秀とその弟・准秀(じゅんしゅう)は、本尊の阿弥陀如来像を奉じ、少数の供とともに、門徒たちの最後の砦であった山深い五箇山(ごかやま)へと落ち延びていった 7 。

その後の兄弟の足跡は分かれる。兄の顕秀は、再起を図るべく京へ上洛したと伝えられているが、その後の詳しい消息は歴史の闇に消えている 7 。一方、弟の准秀は越中の城端北野に潜伏し、いつか瑞泉寺を再興する機会を虎視眈々と窺っていた 23 。

瑞泉寺の落城は、単なる一つの城の陥落以上の、象徴的な意味を持つ出来事であった。それは、中世を通じて寺社が有していた「アジール(聖域・避難所)」としての特権の終焉を意味していた。これまで寺院は、世俗の権力が容易に手出しできない神聖な空間としての性格を保持していた。しかし、天下統一という絶対的な目標を掲げる織田政権は、そのような聖域を一切認めなかった。自らに服従しない勢力は、たとえ宗教団体であろうとも、容赦なく武力で殲滅する。瑞泉寺を焼き尽くした炎は、中世的な宗教的権威が、近世的な統一的・世俗的権力によって打ち破られる時代の転換を、鮮烈に映し出していたのである。

第四部:炎からの再興と後世への遺産

第七章:准秀による復興と近世寺院への道

兄・顕秀が歴史の表舞台から姿を消した一方で、弟・准秀は新たな時代の流れを読み、瑞泉寺再興への道を切り拓いていった。その転機となったのは、天正10年(1582年)の本能寺の変である。信長の死後、天下人の地位をめぐって豊臣秀吉と佐々成政が対立すると、秀吉は「敵の敵は味方」という戦略から、成政に故地を追われた瑞泉寺勢力の保護に乗り出した。秀吉は、城端北野に潜伏していた准秀に対し、軍勢による乱暴狼藉を禁じる「禁制(きんぜい)」を発給し、その安全を保障したのである 7 。

やがて成政が秀吉に降伏し、越中が加賀藩主・前田家の所領となると、准秀の粘り強い交渉が実を結ぶ。慶長18年(1613年)、准秀は前田家の許可を得て、かつての本拠地であった井波の現在地に寺地を拝領し、瑞泉寺の再建を果たした 40 。

しかし、再興された瑞泉寺は、もはやかつてのような独立した武装政治勢力ではなかった。それは、加賀藩という巨大な封建権力の下に組み込まれた、一大宗教施設へと姿を変えていた。瑞泉寺は、藩内の真宗大谷派寺院を統括する「触頭(ふれがしら)」という役職を担い、新たな封建秩序の中でその宗教的権威を維持していく道を選んだのである 48 。

顕秀と准秀、この兄弟の対照的な後半生は、戦国から近世へと移行する時代の二つの生き方を象徴している。兄・顕秀は、中世的な独立勢力の指導者として最後まで抵抗を続け、敗北と共に歴史に散った「抵抗の英雄」であった。それに対し、弟の准秀は、秀吉や前田家といった新たな支配者と巧みに渡り合い、その庇護の下で寺院の未来を確保した「現実主義の再建者」であった。この兄弟の物語は、一つの時代が終わり、新しい時代が始まる大きな転換点を、我々に具体的に示してくれる。

第八章:瑞泉寺が育んだ文化 ― 井波彫刻の誕生

戦国時代の武力闘争に敗れた瑞泉寺であったが、その歴史は思わぬ形で、後世に比類なき文化遺産を残すことになった。日本を代表する木彫刻の伝統、「井波彫刻」の誕生である。この文化の誕生は、歴史の皮肉ともいうべき「破壊と創造の弁証法」の結果であった。

瑞泉寺は再興後も、江戸時代を通じて宝暦12年(1762年)や明治12年(1879年)など、度重なる大火に見舞われた 17 。特に宝暦年間の大火からの再建は、井波彫刻が生まれる直接の契機となった。この時、本山である京都の東本願寺は、瑞泉寺再建のために御用彫刻師であった前川三四郎を井波に派遣した 20 。

もともと井波には寺社建築に長けた宮大工が多く存在したが、京都から来た最高峰の彫刻師の技は、彼らに大きな衝撃と刺激を与えた。地元の宮大工であった番匠屋七左衛門(ばんしょうやしちざえもん)をはじめとする者たちが三四郎に弟子入りし、その高度な彫刻技術を熱心に習得したのである 54 。こうして、瑞泉寺の再建事業を通じて、京都の洗練された技術が井波の地に移植され、独自の発展を遂げて井波彫刻が誕生した 8 。

佐々成政による軍事的な「破壊」と、その後の度重なる火災という「災禍」がなければ、京都から最高レベルの技術が移転されることもなく、井波の地にこれほど高度な木彫刻文化が根付くことはなかったであろう。悲劇的な破壊が、結果として永続的な文化的創造の母体となったのである。現在、瑞泉寺の壮麗な山門や本堂、太子堂を飾る数々の彫刻は、この歴史の物語を雄弁に物語る、まさに「木彫刻の美術館」と呼ぶにふさわしい姿を見せている 19 。

結論:戦国時代の終焉と宗教勢力の変容

瑞泉寺第七世住持・顕秀の生涯は、中世を通じて強大な力を持った宗教的・政治的独立勢力が、織田信長に代表される近世的な統一権力によって解体され、新たな秩序の中に再編されていく時代の大きな転換点を象徴するものであった。

一世紀にわたり越中の地を支配した一向一揆の歴史は、人々の信仰が時に国家を揺るがすほどの強大な社会的エネルギーを持ちうることを示している。そして、そのエネルギーが時代の変化の中でいかに変容し、新たな政治体制の中に位置づけられていったかを示す、極めて貴重な歴史的事例である。顕秀が率いた抵抗は、中世的自治の最後の輝きであったが、統一権力の前にはあまりにも無力であった。

最終的に、武力と政治力を奪われた瑞泉寺は、そのエネルギーを内面へと向け、文化的・芸術的な方向へと昇華させた。その結晶が、日本一の木彫刻として知られる「井波彫刻」である。顕秀の悲劇的な敗北から始まった物語は、その弟・准秀の現実的な再興努力と、幾度もの災禍を乗り越えた門徒たちの信仰心を経て、数世紀後に壮麗な文化の華を咲かせるという、壮大な結末を迎えたのである。瑞泉寺の歴史は、戦いと信仰、破壊と創造が織りなす、日本史のダイナミズムそのものを我々に伝えている。

引用文献

- 鷺森別院(さぎのもりべついん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%B7%BA%E6%A3%AE%E5%88%A5%E9%99%A2-2042083

- 本願寺鷺森別院について https://saginomori.or.jp/rekishi/

- 真宗大谷派井波別院瑞泉寺 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%9F%E5%AE%97%E5%A4%A7%E8%B0%B7%E6%B4%BE%E4%BA%95%E6%B3%A2%E5%88%A5%E9%99%A2%E7%91%9E%E6%B3%89%E5%AF%BA

- 井波城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%95%E6%B3%A2%E5%9F%8E

- 越中一向一揆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%8A%E4%B8%AD%E4%B8%80%E5%90%91%E4%B8%80%E6%8F%86

- 井波別院 瑞泉寺 https://jodo-shinshu.info/wp-content/uploads/2024/11/459ce8eb634c2c26dd5e46c54635caf8.pdf

- 第50回「越中・井波―わが先祖の地(参)」 | JTEX 職業訓練法人 日本技能教育開発センター https://jtex.ac.jp/site/?p=1280

- 彫刻から先人の願いをいただく 「井波別院瑞泉寺」 - 水と匠 https://mizutotakumi.jp/stories/388/

- 瑞泉寺 百寺巡礼 第十六番 http://www.ma.ccnw.ne.jp/kazuy/hyakudera/16/index.html

- 井波八幡宮 http://www.komainu.org/toyama/nantosi/inamihachiman/inamihachiman.html

- 加賀一向一揆 /ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/kagaikkoikki/

- 足下に迫る生死の一大事 - 浄土真宗親鸞会 https://www.shinrankai.or.jp/b/gendai/20220715sokka.htm

- ・生きる意味について(「後生の一大事」の解決) - 浄土真宗本願寺派(西本願寺) 日應山 勝圓寺 https://jyoudoshinshu-syouenji.jp/menu/900365

- 蓮如上人の「白骨の章」 - 1から分かる親鸞聖人と浄土真宗 https://1kara.tulip-k.jp/memorial/2016111211.html

- 領解文・改悔文の意味と解説・現代語訳とは? - 「浄土真宗」入門講座 https://xn--udsw7h21snjj.jp/books/ryogemon/

- 白骨の御文とは?意味や歴史、現代語訳の全文を分かりやすく解説 https://www.kazokuso.co.jp/column/column_405

- 略年表 | 真宗大谷派 井波別院瑞泉寺 https://inamibetuin-zuisen-ji.amebaownd.com/pages/1697259/page_201802262259

- 5.2北陸の一向一揆 http://tuguhikeiko21.g1.xrea.com/sinshu/sinshu1/joudo3.html

- 瑞泉寺 - 北陸銘品市場 https://hokurikumeihin.com/sightseeing/entrys/post-1.html

- 瑞泉寺 (南砺市井波)|となみ野を知る http://tonamino.jp/s/shiru/post_14.html

- 7瑞泉寺と門前町井波 - 砺波市の文化を https://1073shoso.jp/www/sankyo/detail.jsp?id=18894

- とやま文化財百選シリーズ (5) - 富山県 https://www.pref.toyama.jp/documents/14266/osiro.pdf

- 瑞泉寺の歴史 https://inamibetuin-zuisen-ji.amebaownd.com/pages/1697182/page_201802262241

- 竹部豊前 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B9%E9%83%A8%E8%B1%8A%E5%89%8D

- 金沢ライフマップ Vol.30 『鳥越城-加賀一向一揆の壮絶なる終焉』|ゲームのグランゼーラ公式 https://note.com/granzella/n/n37a42099b94b

- 勝興寺と越中一向一揆 | 本の紹介 | 富山の出版社 富山ふるさと文庫〈桂書房〉 http://www.katsurabook.com/booklist/572/

- 神保長職(じんぼ ながもと) 拙者の履歴書 Vol.278~富山の城、乱世の風雪に耐えて - note https://note.com/digitaljokers/n/n0f37397feda1

- 神保長住(じんぼ ながずみ) 拙者の履歴書 Vol.279~大勢力の狭間で揺れ動いた越中守護代の最期~|デジタル城下町 - note https://note.com/digitaljokers/n/nd5a4a93fb4f3

- 一向一揆 | 伏木 https://www.fsk3.org/custom42.html

- 上杉謙信VS一向一揆!『尻垂坂の戦い』は謙信の軍略が光った一戦だった! - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Szlyc0ENn_g

- 尻垂坂の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%BB%E5%9E%82%E5%9D%82%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 尻垂坂 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%BB%E5%9E%82%E5%9D%82

- 新庄城跡、尻垂坂古戦場(富山市) | GOOD LUCK TOYAMA|月刊グッドラックとやま https://goodlucktoyama.com/article/scenery-of-toyama-article/200702-shinjyo-jyo

- 尻たれ坂とびや橋と〜自宅から10分の古戦場と典拠の問題 https://www.ctt.ne.jp/~okamura/048.html

- 【富山県の歴史】戦国時代、何が起きていた? 上杉謙信や一向一揆が激闘を繰り広げた越中戦国史 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Rx1VoVfWxHA

- 北陸関連の図録・資料文献・報告書 第3回 特別展「謙信 越中出馬」図録(富山市郷土博物館 編集・発行) - 南越書屋 https://nan-etsu.com/hokuriku-reference3/

- 1580年 – 81年 石山本願寺が滅亡 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1580/

- 世界への扉を再び! JTEXグローバル講座のすすめ /新鬼平随想録[第50回] https://jtex.ac.jp/site/?p=8027

- 柳宗悦が出会った土徳11~越中一向一揆 - しんらん交流館HP 浄土真宗ドットインフォ https://jodo-shinshu.info/2023/07/18/39227/

- 瑞泉寺(ズイセンジ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%91%9E%E6%B3%89%E5%AF%BA-539906

- 7瑞泉寺と門前町井波 - 砺波市の文化を、デジタルで楽しむウェブサイト。TONAMI DIGITAL ARCHIVES https://1073shoso.jp/mobile/sankyo/detail.jsp?id=18894

- 一向一揆(イッコウイッキ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%80%E5%90%91%E4%B8%80%E6%8F%86-31456

- 顕如 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A1%95%E5%A6%82

- ふるさと再発見 富山県ができるまで | GOOD LUCK TOYAMA|月刊グッドラックとやま https://goodlucktoyama.com/article/feature/%E3%81%B5%E3%82%8B%E3%81%95%E3%81%A8%E5%86%8D%E7%99%BA%E8%A6%8B%E3%80%80%E5%AF%8C%E5%B1%B1%E7%9C%8C%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%BE%E3%81%A7

- 瑞願寺 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%91%9E%E9%A1%98%E5%AF%BA

- 瑞願寺(五箇山) - 富山県:歴史・観光・見所 https://www.toyatabi.com/5/zuigan.html

- 仏厳寺(ぶつごんじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%BB%8F%E5%8E%B3%E5%AF%BA-3052514

- 今も昔も心の拠りどころ・善徳寺と瑞泉寺をたずねて - 南砺市観光協会 https://www.tabi-nanto.jp/archives/7670

- 旅 279 瑞泉寺 (井波別院) - ハッシー27のブログ - Seesaa https://0743sh0927sh.seesaa.net/article/201402article_10.html

- 瑞泉寺之景(『加能宝鑑』 K291-1273) https://www2.lib.kanazawa.ishikawa.jp/kinsei/kanazawazuisenjiten.pdf

- 瑞泉寺 井波市指定史跡 - 南砺市文化芸術アーカイブス https://culture-archives.city.nanto.toyama.jp/culture/bunkazai/bunkazai0158/

- 【井波彫刻】木槌の音が響く町、井波彫刻のみなもと(富山県) - note https://note.com/honno_hitotoki/n/ne2053bc67ef4

- 日本遺産「木彫刻のまち 井波」で『井波彫刻』の魅力に迫る - VISIT富山県 https://toyama.visit-town.com/toyamastyle/inami-tyokoku

- 日本遺産を訪ねる西への旅 宮大工の鑿一丁から生まれた木彫刻美術館・井波 日本一の木彫の里 https://www.westjr.co.jp/company/info/issue/bsignal/20_vol_188/issue/01.html

- 彫刻ラインナップ - 井波彫刻ナイトミュージアム【公式サイト】|真宗大谷派井波別院瑞泉寺 | https://nightmuseum.loopinami.com/lineup

- 井波彫刻とは。日本一の彫刻の町の技と歴史 | 中川政七商店の読みもの https://story.nakagawa-masashichi.jp/craft_post/118619

- 瑞泉寺を覆う井波彫刻の美 - 日本歴史旅行協会 http://japan-history-travel.com/?p=9950

- 歴史ある瑞泉寺と八日町通りを歩く(南砺市井波) | 特集 - 富山観光ナビ https://www.info-toyama.com/stories/inamiarea

- 瑞泉寺 | 昇龍伝説紀行 | ようこそ昇龍道 - Go! Central Japan https://go-centraljapan.jp/route/dragon/ja/02.html