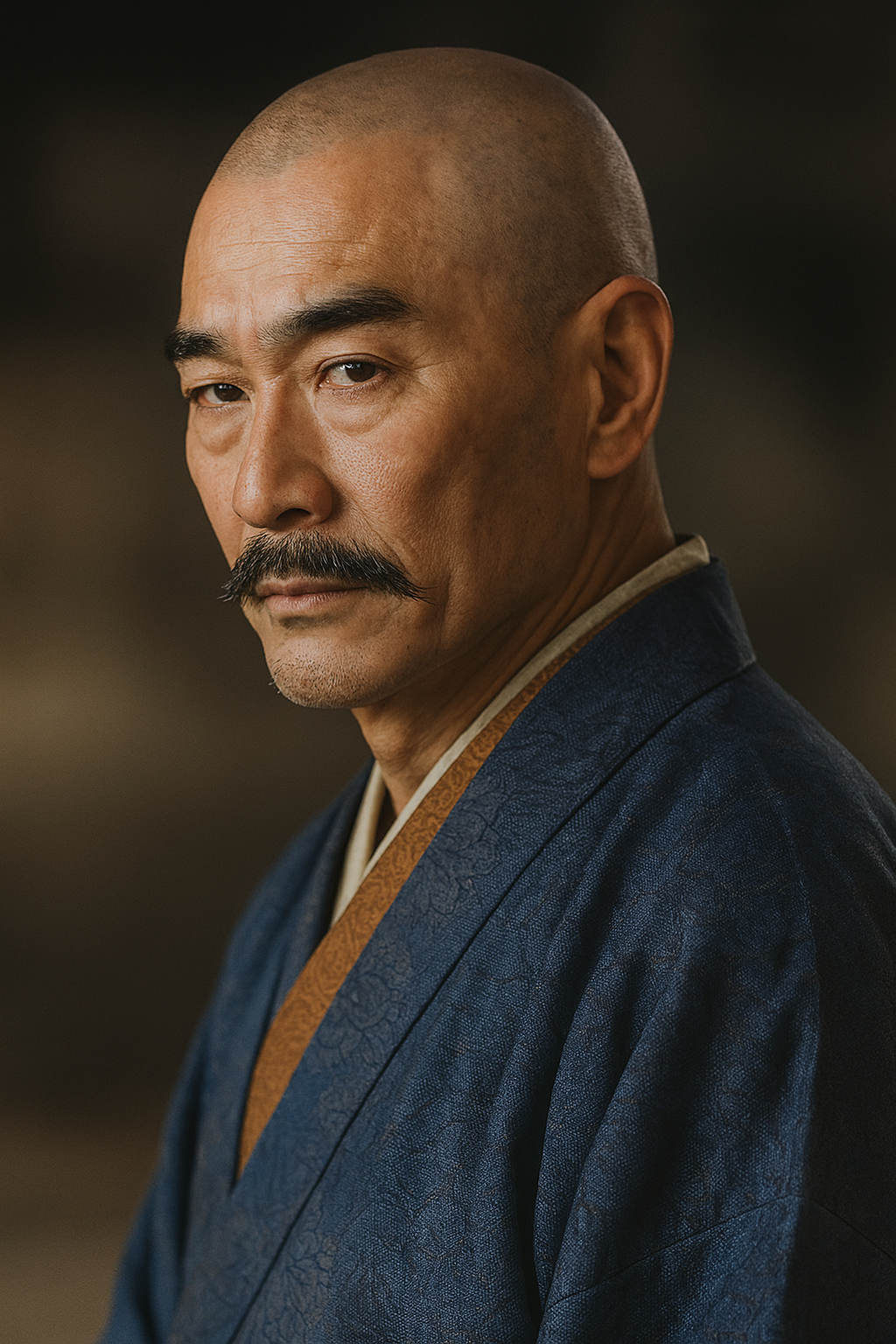

田坂全慶

田坂全慶は沼田小早川氏重臣。小早川隆景の宗家相続に強く反対し謀殺された。武家としては滅びたが、子孫は僧として血脈を繋いだ。

安芸国人 田坂全慶 ― 毛利氏の権力拡大に殉じた悲劇の生涯

序章:歴史の狭間に消えた忠臣 ― 田坂全慶とは何者か

戦国時代の安芸国(現在の広島県西部)は、数多の国人領主が割拠し、西国の覇権を巡って激しい興亡が繰り広げられた地である。この動乱の時代、毛利元就の三男として生まれ、後に豊臣政権下で五大老の一人にまで数えられる小早川隆景の華々しい経歴は、多くの人々の知るところである 1 。しかし、その輝かしい成功の陰には、歴史の闇に葬り去られた人物たちの存在があった。その代表格が、本報告書で詳述する田坂全慶(たさか ぜんけい)、本名を田坂義詮(よしあき)という武将である 3 。

田坂全慶は、安芸国の名門・沼田小早川(ぬたこばやかわ)氏の重臣であり、主家に対して並々ならぬ忠誠を誓った人物であった。彼の名は、毛利元就の子である隆景が小早川家の宗家(本家)である沼田小早川家の家督を相続することに命を懸けて抵抗し、その結果として謀殺された悲劇の人物として、一部で語り継がれている 1 。ご依頼者様が把握されているように、彼の生涯は「隆景の宗家相続に強く反対したため、のちに謀殺された」という一文に集約されがちである。

しかし、この簡潔な要約の裏には、より複雑で深刻な歴史的背景が隠されている。特に、彼の死を巡っては、史料によって没年が「天文16年(1547年)」とする説と、「天文19年(1550年)」とする説が存在し、その最期には大きな謎が残されている 1 。この3年間のズレは何を意味するのか。この矛盾こそが、田坂全慶という人物、そして彼が生きた時代の力学を解き明かす鍵となる。

本報告書は、単に田坂全慶の生涯を追うだけでなく、彼の出自と小早川家における特異な地位、主家を巡る内外の政治的圧力、そして毛利氏や大内氏といった大勢力の戦略的意図という三重の文脈から、彼の行動原理と悲劇の真相に深く迫ることを目的とする。歴史の勝者によって語られることの少ない、一人の忠臣の生き様を通して、戦国時代における権力移行の冷厳な実態を明らかにしていく。

第一章:田坂氏の出自と沼田小早川家における権勢

田坂全慶の行動を理解するためには、まず彼と彼の一族が沼田小早川家においていかに特別な地位を占めていたかを知る必要がある。彼は単なる一介の家臣ではなく、その血筋と役職の両面において、主家の行く末に大きな影響力を持つ存在であった。

第一節:小早川一門としての血脈 ― 祖・土倉夏平から続く系譜

田坂氏の出自には諸説あるものの、最も信憑性が高いとされるのは、彼らが小早川氏の血を引く一門、すなわち庶流であったという系譜である。具体的には、沼田小早川家第8代当主・小早川貞平(さだひら)の次男であった土倉夏平(はぐら なつひら、どくら なつひらとも)をその祖としている 3 。小早川貞平は鎌倉時代末期から南北朝時代にかけて活動した安芸守護であり、その子である夏平は雲雀城(ひばりじょう、現在の広島県尾道市御調町)を築いたとされる人物である 5 。この血統は、田坂氏が後から仕官した外様の家臣ではなく、本家と血の繋がりを持つ、家格の高い一族であったことを明確に示している。

一方で、『芸藩通志』などの後世の記録には、田坂氏が小早川春平(沼田小早川家9代当主)の時代に下野国(現在の栃木県)から招かれた、あるいは美濃国(現在の岐阜県南部)の浪人から身を起こした、といった記述も見られる 3 。しかし、これらは田坂氏の権勢を快く思わなかった勢力や、毛利氏による小早川家乗っ取りを正当化する過程で、田坂氏の家格を意図的に低く見せるために記された可能性が考えられる。

田坂全慶が小早川一門としての自覚と誇りを強く持っていたことは、彼の後の行動原理を読み解く上で極めて重要である。彼にとって、主君・小早川繁平を守ることは、単なる家臣としての忠義に留まらず、小早川一族の血統と伝統を守護するという、一門の長老的な立場に根差した「自負」でもあった。それゆえに、外部の血筋である毛利家から隆景を養子に迎えるという動きは、単なる家督相続問題ではなく、小早川家の純粋性と伝統そのものを破壊する許しがたい行為と映ったのである。彼の抵抗の根源は、この一族としての矜持に深く結びついていたと言えよう。

第二節:執権職の家系 ― 稲村山城を拠点とした権力基盤

田坂氏の特異性は、その血筋だけに留まらない。初代とされる田坂義忠が応永元年(1394年)に安芸国沼田荘小坂郷の領主として封じられて以降、田坂家は代々、沼田小早川家の「執権職」という重職を世襲してきた 3 。執権職とは家老筆頭に相当し、主家の家政全般を統括する最高責任者である。義忠から喜範、喜政、善親、そして5代目の義詮(全慶)に至るまで、約150年間にわたりこの地位を独占してきた事実は、田坂氏が沼田小早川家の運営を実質的に掌握していたことを示唆している 3 。

さらに、田坂氏は独立した軍事拠点として、安芸国稲村山城(現在の広島県三原市小坂町)を領有していた 9 。この城は、沼田小早川家の本城である高山城を眼下に望む戦略的な位置に築かれており、田坂氏が独自の兵力を擁する有力な領主であったことを物語っている 3 。標高約150メートルの山城であり、曲輪や土塁、堀切といった遺構が確認されているこの城は、田坂氏が家中で容易に無視できない物理的な力を持っていたことの証左に他ならない 8 。

このように、田坂全慶は「小早川一門」という血統的家格、「執権職」という政治的実権、そして「稲村山城主」という軍事的基盤の三つを兼ね備えた、沼田小早川家における最大の実力者であった。彼の存在そのものが、毛利氏のような外部勢力による介入に対する最大の障壁となっていたことは想像に難くない。小早川隆景がこの名門を継承するためには、全慶という巨大な存在を何らかの形で排除することが、政治的にも物理的にも絶対的な条件だったのである。

第二章:揺らぐ名門 ― 小早川家を巡る内外の力学

田坂全慶の悲劇は、彼個人の資質や行動だけで引き起こされたものではない。それは、主家である沼田小早川家の弱体化という内部要因と、中国地方の覇権を争う大内氏・毛利氏の戦略という外部要因が複雑に絡み合った結果であった。

第一節:宗家の落日 ― 当主・小早川繁平の苦境と家中の動揺

戦国中期、安芸国の名門であった沼田小早川家は、深刻な危機に瀕していた。第13代当主・扶平、第14代・興平、そして第15代・正平と、当主が三代続けて若くして亡くなるという不運に見舞われ、家運は著しく傾いていた 3 。そして、正平の子として天文12年(1543年)にわずか2歳で家督を継いだのが、第16代当主・小早川繁平であった 11 。

繁平は幼少であることに加え、成長するにつれて眼病を患い、ついには盲目となってしまう 1 。尼子氏のような強大な外敵の脅威に常に晒される戦国乱世において、軍事の指揮を執ることができない盲目の当主という存在は、家中にとって致命的な弱点であった。この事態は家臣団に深刻な不安と動揺を広げ、小早川家は内部から分裂していく。

一つは、繁平の後見人であった田坂全慶を中心とし、あくまで小早川氏の血統を守り、現状を維持しようとする「繁平派」、あるいは保守派とも言うべき派閥である 3 。もう一つは、このままでは家が滅びると危機感を募らせ、外部から強力な指導者を迎えて家の安泰を図ろうとする、乃美隆興(のみ たかおき)らを中心とした「隆景擁立派」、すなわち改革派であった 1 。両派の対立は日増しに深刻化し、小早川家は内戦一歩手前の状態に陥っていた。

第二節:毛利・大内の介入 ― 智将・隆景の登場と地政学的戦略

この小早川家の内紛に、外部の二大勢力が深く関与することになる。安芸国の一国人に過ぎなかった毛利元就と、その主君であり中国地方の覇者であった周防国の大内義隆である。

まず、毛利元就の三男・徳寿丸(後の小早川隆景)は、天文10年(1541年)に分家である竹原小早川家の当主・小早川興景が嗣子なく急死したことを受け、その家督を継承した 1 。この養子縁組は、興景の妻が元就の姪であったという縁もあったが、何よりも大内義隆からの強い勧めによって実現したものであった 1 。

この一連の動きの背後には、大内氏の冷徹な地政学的戦略があった。当時の大内氏にとって最大の脅威は、出雲国(現在の島根県東部)の尼子氏であった。安芸国、特に小早川氏の所領は、大内領と尼子領の緩衝地帯であり、対尼子防衛線の最前線に位置していた。その要である小早川宗家が、盲目の当主の下で弱体化し、内紛を繰り返している状況は、大内氏の防衛体制に深刻な亀裂を生じさせる危険性をはらんでいた 1 。

したがって、大内義隆にとって、毛利氏を通じて若く有能な隆景を小早川宗家に送り込み、家を強力に再建させることは、自らの覇権を維持するために不可欠な戦略的判断であった。小早川家の家督問題は、もはや単なる一国人の内紛ではなく、大内・尼子という二大勢力の代理戦争の様相を呈していたのである。田坂全慶の抵抗は、彼自身が意図せずして、西国全体の地政学的バランス、そして覇者・大内義隆の意思に逆らうことを意味していた。彼の忠義は、より大きな権力構造の中では「障害」と見なされる運命にあったのである。

第三章:忠義か、意地か ― 田坂全慶の抵抗と最期

主家の危機と外部勢力の介入という複雑な状況下で、田坂全慶は自らの信条に従い、巨大な潮流に抗う道を選ぶ。彼の抵抗は、やがて自らの命を奪う悲劇へと繋がっていくが、その死を巡る記録の錯綜は、権力奪取の過程がいかに周到かつ冷酷に進められたかを物語っている。

第一節:繁平派筆頭として ― 全慶の反対論理と政治的立場

田坂全慶は、若き当主・小早川繁平の後見人という公的な立場にあった 3 。彼の反対行動は、個人的な感情や野心に基づくものではなく、主君を守り、家を正しく導くという後見人としての責任感に根差していた。

全慶が掲げた反対の論理は、極めて明快であった。「小早川家の当主は、小早川一族の血を引く者から出すべきである」という、血統の正統性を重んじるものであった 3 。これは、彼自身が小早川氏の庶流として一門の血を引く者としての矜持と、鎌倉時代以来の名家の伝統を守らんとする保守主義の表れであった。彼にとって、毛利家から来た隆景は、いかに有能であろうとも「他家の人間」であり、その人物に宗家を継がせることは、家の歴史と秩序を根底から覆す暴挙に他ならなかった。

しかし、全慶のこの断固たる態度は、家の存続を第一に考える隆景擁立派との対立を決定的なものにした。もはや話し合いによる妥協は不可能となり、小早川家中の権力闘争は、どちらかの派閥が完全に排除されるまで終わらない、血腥い結末へと突き進んでいったのである。

第二節:謀殺を巡る謎 ― 史料が語る二つの「死」

田坂全慶の最期については、史料によって没年が大きく異なり、長らく歴史上の謎とされてきた。一つは天文16年(1547年)に謀殺されたとする説、もう一つは天文19年(1550年)に粛清されたとする説である。この二つの説を比較検討することで、一連の事件の真相が見えてくる。

|

表1:田坂全慶の没年に関する諸説の比較 |

|

|

|

|

||||

|

説 |

没年・日付 |

根拠となる史料・伝承 |

死因・場所 |

歴史的文脈と考察 |

||||

|

天文16年説 |

天文16年1月16日 (1547年2月6日) |

・稲村山城址に建立された石碑 8 |

・一部の事典やウェブサイトの記述 3 |

・稲村山城の廃城年に関する記録 9 |

・沼田小早川家の本城・高山城内にて、日名内玄心(ひない げんしん)の奸計により謀殺されたとされる 8 |

・全慶の死後、居城の稲村山城も小早川勢に攻められ落城した 10 |

・この年は、小早川隆景が神辺合戦で初陣を飾り、武将としての評価を高めた年である 1 。隆景の武功と、反対派の首魁排除が連動した動きであった可能性を示唆する。 |

・暗殺という具体的な手口と、その後の居城攻略という一連の流れは、物理的な権力闘争の側面を強く反映しており、事件の核心に近い記録である可能性が高い。 |

|

天文19年説 |

天文19年 (1550年) |

・『陰徳太平記』などの軍記物語 1 |

・小早川隆景に関する多くの記録 1 |

・毛利・小早川側の視点に立つ史料 11 |

・小早川繁平が尼子氏との内通を疑われ、大内・毛利の圧力によって強制的に隠居・出家に追い込まれた際、田坂全慶ら繁平派の重臣たちがまとめて「粛清」されたと記される 1 |

・この年は、隆景が繁平の妹を娶り、沼田・竹原両小早川家を統合して正式に家督を相続した年であり、政治的な決着の時期と一致する。 ・勝者である毛利・小早川側の視点から、家督相続の正当性を強調する文脈で語られることが多い。「粛清」という言葉は、既に死亡していた全慶を、この時に政治的に完全に失脚した繁平派の象徴として、改めて含めて記述した可能性が考えられる。 |

これら二つの説は、一見すると矛盾しているように思えるが、一つの長期的な権力奪取プロセスにおける、異なる段階を記録したものと解釈することで、合理的な説明が可能となる。

まず、天文16年の出来事は、反対派の物理的な力を削ぐための具体的な軍事行動であったと考えられる。隆景擁立派、そしてその背後にいる毛利元就は、最も強硬な反対派のリーダーである田坂全慶個人を「暗殺」という手段で排除し、同時に彼の軍事拠点である稲村山城を攻略した。これにより、繁平派は指導者と拠点を同時に失い、決定的に弱体化した。

その後、毛利・隆景派はすぐには家督を奪わず、3年間の時間をかけて家中の懐柔と地固めを慎重に進めた。そして天文19年、主君である大内義隆の全面的な支持という大義名分を得た上で、満を持して繁平の追放と隆景の家督相続という最終的な「政治的クーデター」を断行した。

この文脈において、天文19年の記録にある「田坂全慶らの粛清」とは、既に故人であった全慶を含め、彼が率いた派閥全体がこの時点で政治的に完全に生命を絶たれたことを意味する、総括的な表現と見るべきである。特に『陰徳太平記』のような軍記物語は、物語としての劇的な効果を高めるため、数年にわたる一連の出来事を、この最終的な決着の時点に集約して描く傾向がある。

結論として、 田坂全慶個人の物理的な死は天文16年 に起こり、 彼が率いた派閥の政治的な終焉(粛清)は天文19年 に完了した、と理解するのが、史料間の矛盾を解消する最も整合性の取れた解釈であると言える。

第四章:滅亡と再生 ― 田坂一族のその後

田坂全慶の死と稲村山城の落城により、沼田小早川家における田坂氏の権勢は完全に潰えた。しかし、一族の血脈そのものが途絶えたわけではなかった。武家としての滅亡と、その後の再生の物語は、戦国時代の敗者の典型的な運命を映し出している。

第一節:稲村山城の落城と一族の離散

天文16年(1547年)1月16日に田坂全慶が高山城内で謀殺された後、彼の本拠地であった稲村山城もまた、隆景派の攻撃に晒された。この攻撃を主導したのは、竹原小早川家の家臣であり、後に小早川水軍の中核を担うことになる乃美宗勝らの軍勢であった 3 。指導者を失った稲村山城は持ちこたえることができず落城し、これにより城主としての田坂氏は滅亡した 10 。

150年以上にわたって小坂の地を治め、沼田小早川家の執権として権勢を誇った田坂氏の栄華は、ここに終わりを告げた。一族の多くは離散し、あるいは小早川家の配下として組み込まれていったと考えられる。現在でも広島県の三原市や尾道市、竹原市などに田坂姓の家が広く分布しているのは、この時に小早川家の家臣団に吸収された一族が、後の小早川氏の領地拡大に伴って各地に移り住んだ名残であると推測される 3 。

第二節:血脈の継承 ― 僧となった子、そして現代へ

武家としての田坂氏は滅びたが、全慶の血脈は意外な形で現代まで受け継がれている。全慶には、頼賀(よりよし)と規仲(のりなか)という二人の子がいたことが記録されている 3 。

長男とされる頼賀は、父の死後、どのような経緯を辿ったか詳細は不明であるが、その墓が広島県尾道市木原町の観音寺に残されていることが確認されている 3 。また、地域の神社の再建に関わった記録も残っており、武士としての道を断たれた後も、地域の名士として生きた可能性が示唆される 18 。

一方、弟の規仲は、父の死と一族の滅亡という悲劇を乗り越え、仏門に入る道を選んだ。彼は現在の尾道市御調町にある照源寺に落ち延びて出家し、教春(きょうしゅん)と名乗るようになった 20 。そして永禄2年(1559年)、備後国府中(現在の広島県府中市)に光暁山慶照寺(こうぎょうさん けいしょうじ)を開いたのである 20 。

この選択は、田坂一族の存続にとって決定的に重要であった。戦国時代の敗者が一族を根絶やしにされることなく生き延びるための最も一般的な戦略の一つが、出家して俗世との縁を切り、武力的な脅威ではないことを勝者に示すことであった。勝者である毛利・小早川側も、敵対勢力の嫡流を完全に抹殺して無用な怨恨を後に残すよりも、出家という形で無力化し、社会的に抹殺する方が現実的な処置であると判断したのだろう。これは、双方にとってある種の「手打ち」であり、冷徹かつ合理的な選択であった。

特筆すべきは、この慶照寺がその後も代々田坂家によって受け継がれ、現在も全慶の末裔が住職を務めているという事実である 3 。武家としての権勢は失われたものの、法灯という形でその血脈は450年以上の時を超えて現代にまで繋がっている。これは、歴史の激動を乗り越えた一族の強靭な生命力を示す、感動的な物語と言えるだろう。

結論:田坂全慶が歴史に刻んだもの

田坂全慶の生涯は、小早川一門としての高い誇りを持ち、衰退する主家の伝統と独立を守るために、毛利元就という時代の寵児が主導する巨大な権力の潮流に敢然と立ち向かった、悲劇の武将として総括することができる。彼の抵抗は、個人的な野心や権力欲からではなく、自らが信じる「正義」と「秩序」、すなわち鎌倉時代から続く由緒ある家の血統と伝統を守るという、彼なりの忠義に基づいていた。

しかし、彼の敗北と死は、単なる一個人の悲劇に留まるものではない。それは、安芸国における旧来の国人領主たちが緩やかに連合する体制が、毛利元就という新たな戦国大名の台頭によって、より強力で中央集権的な支配体制へと再編されていく、時代の大きな転換を象徴する事件であった。全慶の死は、毛利氏が安芸国、ひいては中国地方全体の支配を確立していく上で、避けては通れない血腥い粛清の始まりを告げるものであった。

最終的に、田坂全慶は歴史の転換点において、滅びゆく旧秩序の側に立ち、新しい時代の奔流に抗って散った人物として評価される。彼の存在は、小早川隆景の、そして毛利氏の中国地方統一事業が、決して清廉な理想だけで成し遂げられたものではなく、内部の深刻な抵抗を謀略と力で排除した、冷厳な現実の上に成り立っていたという事実を我々に突きつける。勝者によって紡がれる歴史の物語の裏面を照らし出し、その複雑さと非情さを教えてくれるという点において、田坂全慶という一人の武将が歴史に刻んだ意味は、決して小さくはないのである。

引用文献

- 小早川隆景 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%97%A9%E5%B7%9D%E9%9A%86%E6%99%AF

- 【連載:おはかもん】小早川隆景 毛利氏を支えた水のごとき知将の家紋 https://guide.e-ohaka.com/column/ohakamon/kobayakawatakakage/

- 田坂義詮 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E5%9D%82%E7%BE%A9%E8%A9%AE

- 元就。とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%85%83%E5%B0%B1%E3%80%82

- 備後 雲雀城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/bingo/hibari-jyo/

- 小早川隆景 - 戦国屈指の知将 - 広島県 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/577577.pdf

- 小早川貞平 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%97%A9%E5%B7%9D%E8%B2%9E%E5%B9%B3

- 稲村山城(広島県三原市小坂町) - 西国の山城 http://saigokunoyamajiro.blogspot.com/2017/11/blog-post_11.html

- 稲村山城 - 城びと https://shirobito.jp/castle/2314

- 稲村山城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%B2%E6%9D%91%E5%B1%B1%E5%9F%8E

- 【第二章】 沼田小早川氏代々の居城 - 本郷町観光協会 ... http://www.hongoukankoukyoukai.com/img/file13.pdf

- 小早川隆景 - 大河ドラマ+時代劇 登場人物配役事典 https://haiyaku.web.fc2.com/kobayakawa.html

- 吉川元春・小早川隆景-歴史上の実力者/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/44326/

- 郷土三原ゆかりの人たち 小早川隆景(こばやかわ たかかげ) https://www.city.mihara.hiroshima.jp/site/kyouiku/yukari02.html

- 小早川隆景物語第2回の感想「元就父さんは養子反対派です。」 - 安芸の夜長の暇語り http://tororoduki.blog92.fc2.com/blog-entry-658.html

- 小早川隆景は何をした人?「父ゆずりの頭脳と確かな先見性で毛利の家を守り抜いた」ハナシ|どんな人?性格がわかるエピソードや逸話・詳しい年表 https://busho.fun/person/takakage-kobayakawa

- 市民学芸員各グループの活動状況報告 - 三原市 https://www.city.mihara.hiroshima.jp/uploaded/attachment/4092.pdf

- 長谷神社 http://www.komainu.org/hirosima/miharasi/Nagatani/nagatani.html

- 広報みはら「親子で学ぶみはら玉手箱」原稿作成うら話 1 - 三原市 https://www.city.mihara.hiroshima.jp/uploaded/attachment/4093.pdf

- 慶照寺とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%85%B6%E7%85%A7%E5%AF%BA