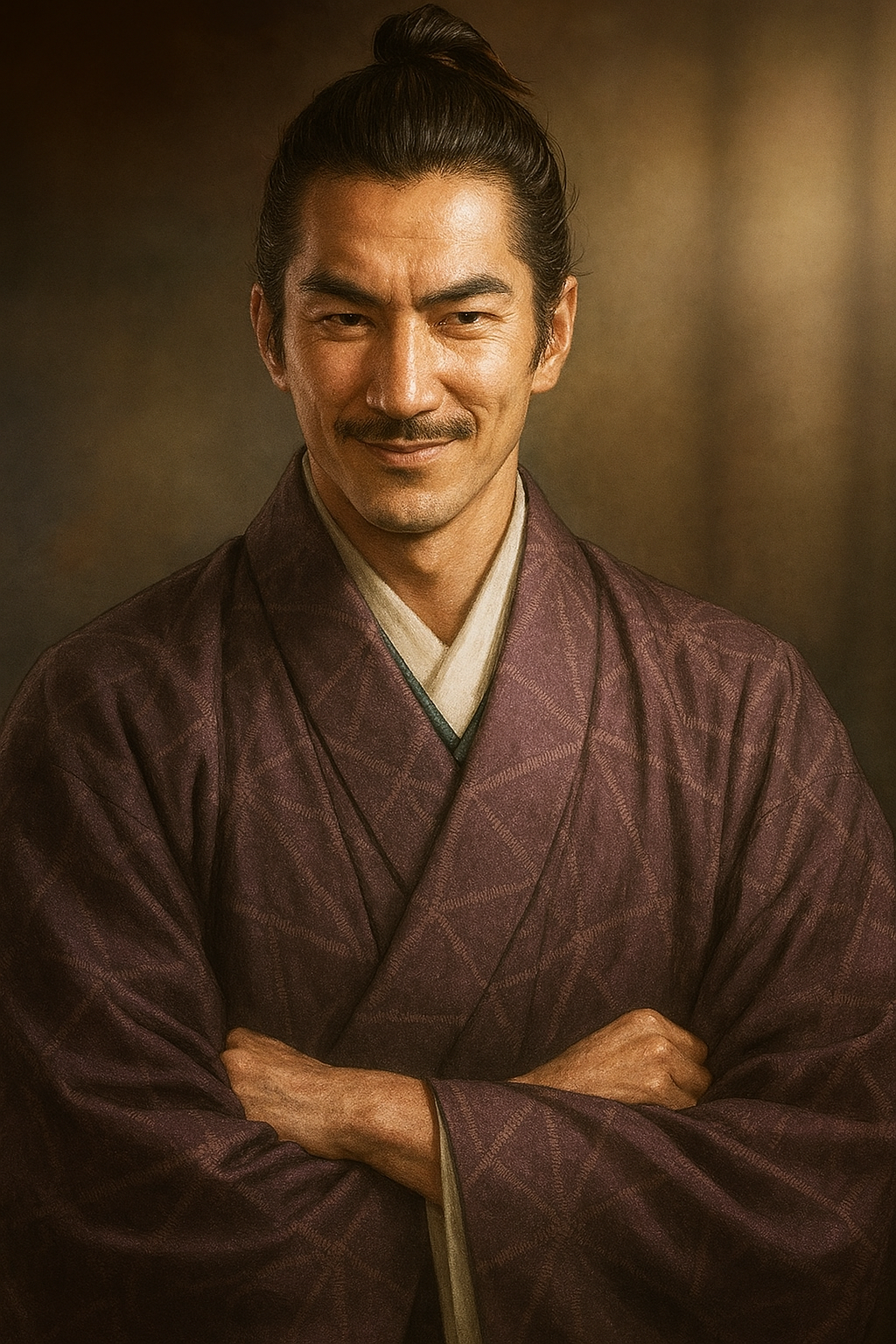

田村宗顕

田村宗顕は陸奥田村氏の当主。伊達政宗の後援で家督を継ぐも、豊臣秀吉の奥州仕置で改易。その後、伊達家に仕え、白石で死去した。

権力のはざまで―戦国大名・田村宗顕の生涯と田村氏の終焉

序論:戦国大名・田村宗顕とは何者か

本報告書の主題と問題提起

本報告書が対象とするのは、安土桃山時代に陸奥国三春城(現在の福島県田村郡三春町)の城主であった田村宗顕(たむら むねあき、生年不詳 - 正保5年/1648年?)である 1 。利用者より提示された「伊達政宗の後援で家を継ぎ、秀吉に改易され、伊達家に仕えた」という生涯の骨子を基点とし、その背景にある複雑な政治力学、宗顕個人の苦悩、そして彼の生涯が象徴する戦国末期の「境界領主」の過酷な運命を、多角的な視点から徹底的に解明することを目的とする。

なお、江戸時代後期の一関藩第6代藩主・田村宗顕(天明4年/1784年 - 文政10年/1827年)とは同姓同名の別人であり、本報告書では戦国時代の人物に焦点を当てることを明確にしておく 1 。

地政学的背景:境界領主・三春田村氏

宗顕の運命を理解する上で、彼が率いた三春田村氏の地政学的な立場を把握することが不可欠である。陸奥国の中通り(仙道)に位置する田村領は、北に出羽米沢の伊達氏、東に相馬氏、西に会津の蘆名氏、南には佐竹氏や岩城氏といった強大な戦国大名に四方を囲まれていた 5 。これらの大国の狭間で、田村氏は周辺勢力との婚姻政策や同盟関係を巧みに利用し、絶妙な勢力均衡の中でかろうじて独立を維持する、典型的な「境界領主」であった 5 。この恒常的な緊張関係こそが、宗顕の生涯を翻弄する根本的な要因となったのである。

宗顕の生涯が示す歴史的転換

田村宗顕の生涯は、単なる一個人の悲劇に留まるものではない。それは、戦国時代に普遍的であった流動的な同盟関係に基づく地方秩序が、豊臣秀吉、そして徳川家康という中央集権的権力によって再編・淘汰されていく「天下統一」という巨大な歴史的転換過程の縮図であった。田村氏は伊達氏との同盟、実質的には従属に近い関係を結ぶことで生き残りを図ったが、これは戦国時代的な生存戦略に他ならない 5 。しかし、天下人となった豊臣秀吉は、こうした地方の複雑な同盟関係よりも、自身への直接的な服属という新たな秩序を絶対視した。結果として、秀吉は田村氏を独立大名とみなし、小田原征伐への不参陣を理由に改易処分を下した 2 。宗顕は、この新旧二つの秩序が衝突する境界線上で、その犠牲者となったのである。

同時に、宗顕の物語は、伊達政宗の南奥州戦略における非情さと巧妙さを浮き彫りにする。政宗にとって田村氏は、対蘆名・佐竹連合の防波堤であり、自身の勢力圏を南方に拡大するための極めて重要な駒であった 7 。政宗は、岳父・田村清顕との盟約を盾に田村家の後継者問題に介入し(田村仕置)、自らの意のままになる宗顕を傀儡として擁立した 5 。そして最終的には、奥州仕置という中央権力の介入を逆手に取り、宗顕を切り捨てることで田村領を完全に自領へと併合したのである 5 。一連の政宗の行動は、彼が地域的覇権を確立するためには、姻戚関係すらも冷徹に利用し、犠牲にすることを厭わない稀代の戦略家であったことを雄弁に物語っている。

表1:田村宗顕 年表

|

西暦(和暦) |

年齢(推定) |

出来事 |

関連人物・勢力 |

典拠資料 |

|

1574年(天正2年)? |

0歳 |

田村氏顕の子として誕生。初名は顕季。 |

田村氏顕 |

2 |

|

1586年(天正14年) |

13歳 |

伯父(養父)の田村清顕が死去。 |

田村清顕 |

8 |

|

1586年-1588年 |

13-15歳 |

田村家の家督を巡り「天正田村騒動」が勃発。伊達派と相馬派が対立。 |

伊達政宗、相馬義胤 |

15 |

|

1588年(天正16年) |

15歳 |

郡山合戦。伊達政宗が田村家の内紛に介入し「田村仕置」を行う。 |

伊達政宗、蘆名義広 |

12 |

|

1588年(天正16年) |

15歳 |

政宗の後援で田村家当主(名代)となり、偏諱を受け「宗顕」と名乗る。 |

伊達政宗 |

2 |

|

1590年(天正18年) |

17歳 |

豊臣秀吉の小田原征伐に参陣せず、奥州仕置により改易、所領没収。 |

豊臣秀吉、伊達政宗 |

10 |

|

1590年以降 |

17歳以降 |

「牛縊定顕」と改名し、政宗への決別を示す。伊具郡に隠棲。 |

- |

2 |

|

時期不詳 |

- |

従姉の愛姫(陽徳院)の招きにより、白石城主・片倉氏の庇護下に入る。 |

愛姫、片倉重長 |

20 |

|

1648年(正保5年)? |

75歳? |

白石にて死去。 |

- |

2 |

第一章:田村氏の家督相続と伊達政宗の介入

第一節:田村清顕の死と権力の空白

三春田村氏25代当主・田村清顕は、伊達、蘆名、相馬、佐竹、岩城といった強大な勢力に囲まれた中で、巧みな外交手腕を発揮して家の存続を図った武将であった 5 。彼の戦略の根幹をなしたのが、伊達氏との強固な同盟関係である。清顕は、一人娘の愛姫を伊達輝宗の嫡男・政宗に嫁がせることで、伊達氏という強力な後ろ盾を得て、四面楚歌の状況を打開しようとした 5 。

この婚姻に際しては、将来、政宗と愛姫の間に男子が生まれた場合、嫡男は伊達家を、次男には田村家を継がせ、田村氏の名跡を存続させるという盟約が結ばれたと伝えられている 22 。これは、男子の後継者に恵まれなかった清顕にとって、自家の存続を賭けた最後の希望であった。

しかし、天正14年(1586年)10月、この盟約の履行を見ることなく、また明確な後継者を指名しないまま清顕は急死する 8 。この突然の死は、田村家に深刻な権力の空白を生み出し、家中の対立を激化させ、周辺勢力の介入を招く決定的な要因となった 14 。

第二節:「天正田村騒動」— 伊達派と相馬派の相克

当主を失った田村家中は、たちまち二つの派閥に分裂し、激しい主導権争いを繰り広げた。これが「天正田村騒動」である 16 。一方の派閥は、清顕の未亡人・於北の方(相馬顕胤の娘)を旗頭とし、彼女の実家である相馬氏との連携を強化すべきだと主張する「相馬派」であった 15 。もう一方は、清顕の母(伊達稙宗の娘)や、当主・政宗の正室となった愛姫との繋がりを重視し、従来通り伊達氏との同盟を堅持すべきとする「伊達派」である 14 。

この対立は、天正16年(1588年)閏5月、相馬義胤が相馬派家臣の手引きによって三春城への入城を強行しようとしたことで頂点に達した。しかし、伊達派の重鎮である田村月斎顕頼らの激しい抵抗に遭い、義胤は城内から撃退され、船引城への撤退を余儀なくされた 7 。この事件は、これまで田村家の後見役として静観していた伊達政宗に、武力介入の絶好の口実を与えることになった。

近年の研究、特に歴史学者・垣内和孝の論考によれば、この騒動の構造は単なる「伊達派対相馬派」という二元論では捉えきれない、より複雑な様相を呈していたことが指摘されている 12 。伊達派の内部においても、田村月斎を中心とする強硬派(史料では「月一統」と呼ばれる)と、田村梅雪斎顕盛を中心とする穏健派が存在し、三つ巴の権力闘争が繰り広げられていたというのである 12 。

実際に、田村梅雪斎は相馬義胤の三春入城に協力せず、その後の郡山合戦では伊達方として参戦している 12 。にもかかわらず、政宗が三春城に入城する直前に突如として出奔している事実は、彼が単なる相馬派であったと考えるには矛盾が生じる 12 。むしろ、伊達派内部における主導権争い、特に相馬派に与した牢人衆の処遇などを巡る路線対立の末に、月斎派との権力闘争に敗れて失脚したと解釈する方が自然である。この視点は、政宗の介入が、単に敵対する相馬派を排除するだけでなく、味方である伊達派内部をも巧みに再編し、自らにとって最も統制しやすい強硬派(月斎派)主導の体制を意図的に構築した、高度な政治工作であった可能性を示唆している。

表2:天正田村騒動 関係者相関図

|

派閥 |

主要人物 |

背景・関係性 |

|

伊達家 |

伊達政宗 |

田村清顕の娘婿。田村家の後見役として介入。 |

|

|

愛姫 |

政宗の正室。田村清顕の一人娘。 |

|

|

隆顕未亡人 |

田村清顕の母。伊達稙宗の娘で、政宗の大叔母。伊達派の精神的支柱。 |

|

相馬家 |

相馬義胤 |

相馬家当主。清顕未亡人の甥。田村家の掌握を狙う。 |

|

|

清顕未亡人(於北) |

相馬顕胤の娘。相馬派の中心人物。 |

|

田村家中 |

|

|

|

└ 伊達派(月斎一統) |

田村月斎顕頼 |

田村家一門の長老。親伊達派の筆頭で強硬派。 |

|

|

橋本顕徳 |

伊達派の重臣。月斎と共に政宗の入城を主導。 |

|

└ 伊達派(梅雪斎派) |

田村梅雪斎顕盛 |

田村家一門。伊達派だが、月斎派とは対立。穏健派。 |

|

|

田村清康 |

梅雪斎の子。父と共に出奔。 |

|

└ 相馬派 |

大越顕光 |

田村家重臣。相馬義胤の三春入城を手引き。 |

|

|

郡司敏良 |

田村家重臣。相馬派として伊達派と対立。 |

(注:矢印は支持・対立関係を示す。青:支持・同盟、赤:対立・抗争)

伊達家 $ \leftarrow\text{(婚姻)}\rightarrow $ 愛姫 $ \leftarrow\text{(支持)}\rightarrow $ 隆顕未亡人

相馬家 $ \leftarrow\text{(血縁)}\rightarrow $ 清顕未亡人 $ \leftarrow\text{(支持)}\rightarrow $ 相馬派

伊達派(月斎) $ \leftrightarrow\text{(対立)}\leftrightarrow $ 伊達派(梅雪斎) $ \leftrightarrow\text{(対立)}\leftrightarrow $ 相馬派

第三節:「田村仕置」と宗顕の当主就任

相馬義胤の三春入城未遂事件は、蘆名・佐竹氏を巻き込んだ郡山合戦へと発展した 12 。この戦いで軍事的優位を確立した伊達政宗は、天正16年(1588年)8月、満を持して三春城に入城し、田村家の家政に全面的に介入する 7 。これが「田村仕置」である。

政宗はまず、相馬派の黒幕であった清顕未亡人を船引城に隠居させ、相馬派家臣の三春城への出仕を禁じることで、相馬氏の影響力を徹底的に排除した 5 。その上で、伊達派家臣団の推挙を受ける形で、亡き清顕の甥にあたる田村孫七郎顕季を田村家の後継者として指名した 2 。顕季は、清顕の同母弟・氏顕の子であり、母方を通じて伊達氏の血も引く人物であったため、政宗にとって好都合な存在であった 5 。

家督を継いだ顕季は、政宗から「宗」の字の偏諱を受け、「田村宗顕」と名乗った 5 。これは、田村氏が名実ともに伊達氏の強力な庇護下、事実上の従属関係に入ったことを内外に示す象徴的な出来事であった。

しかし、宗顕の地位は決して安泰なものではなかった。彼はあくまで、政宗と愛姫の間に盟約通りの男子が誕生し、田村家を継ぐまでの「名代」、すなわち暫定的な家督代行者として位置づけられていたのである 2 。この「名代」という立場は、宗顕の権力基盤がいかに脆弱であったかを物語っている。彼は自らの実力や家中の総意によって選ばれた正統な後継者ではなく、政宗の政治的都合によって擁立された存在に過ぎなかった。そのため、田村家中にあっても絶対的な権威を確立することは困難であり、何よりも政宗にとっては、将来的に田村家を完全に掌握するための「つなぎ」の駒でしかなかった。この時点で、宗顕の運命はもはや彼自身の手にはなく、完全に政宗の掌中に握られていたと言っても過言ではない。

第二章:奥州仕置と田村氏の改易

第一節:豊臣秀吉の小田原征伐と宗顕の不参陣

天正18年(1590年)、豊臣秀吉は天下統一事業の総仕上げとして、関東の雄・北条氏直を討つべく小田原征伐を開始し、全国の諸大名に参陣を命じた。この命令は、奥州の伊達政宗をはじめとする諸大名にも下された 10 。

このとき、田村宗顕の立場は極めて微妙であった。伊達政宗は、先の「田村仕置」によって田村氏を事実上傘下に収めており、田村領を留守氏や国分氏の領地と同様に、自らの広大な領国の一部と見なしていた 5 。そのため、政宗の論理によれば、田村宗顕は独立した大名ではなく、伊達家の旗下の一武将として政宗に従い参陣すればよい、ということになる。宗顕自身も伊達氏の旗下にあると自認していたため、独立した大名としての参陣は行わなかった 2 。仙台藩の公式史書である『伊達治家記録』には、宗顕が政宗に随行して小田原に向かった旨の記述が見られるが、これはあくまで伊達家臣団の一員としての行動であった 31 。

しかし、この認識は豊臣政権のそれとは全く異なっていた。中央から奥州の情勢を見ていた秀吉は、田村氏を古来からの独立した領主、すなわち「大名小名」の一つとして認識していたのである 10 。したがって、豊臣政権の視点からは、田村宗顕は政宗とは別に、独立大名として秀吉のもとに参陣する義務があった。この致命的な認識の齟齬が、田村氏の運命を決定づけることとなる。

第二節:所領没収と伊達政宗の策謀

小田原城が開城し、秀吉が奥州の仕置(領土再編)に着手すると、田村宗顕の不参陣は秀吉への反逆行為と見なされ、即座に改易、全所領没収という最も厳しい処分が下された 7 。

この事態を、伊達政宗は冷静かつ迅速に利用した。彼は、改易が確定して途方に暮れる宗顕に対し、表向きは「伊達家の領有となったため、所領回復も容易であろう」といった甘言を弄して気遣う素振りを見せた 5 。しかしその裏では、豊臣政権の中枢に対し、「田村領は岳父・清顕より譲り受けた、自領同様の地である」と精力的に働きかけ、結果的に旧田村領の全てを自らの所領として安堵させることに成功したのである 5 。

宗顕もただ手をこまねいていたわけではない。彼は重臣の橋本顕徳を大坂へ上らせ、石田三成ら奉行衆に働きかけて所領回復運動を展開しようと試みた 5 。しかし、政宗はこの動きを完全に先読みしていた。彼は家臣の白石宗実に対し、「宗顕が上洛し秀吉に直訴しても、田村領有は(豊臣政権の重臣である)浅野長吉の意見に従っており、清顕より田村家の名跡を渡された神文血判もあるため心配ないが、油断するな」という趣旨の書状を送り、宗顕の回復運動を潰す構えを明確に示していた 5 。

ここに、政宗の戦略家としての冷徹さが現れている。彼は、奥州仕置という中央権力の絶対的な「仕置」を、自らの領土拡大のために極めて戦略的に利用した。宗顕に不参陣を指示した時点で、彼がその結果として改易される可能性をどこまで予期していたかは定かではない。しかし、豊臣政権との認識の齟齬が明らかになった瞬間、それを自らの野望を達成するための千載一遇の好機と捉え、即座に行動に移したことは間違いない。宗顕を巧みに操り、用済みとなれば切り捨てる。そして中央政権の権威を逆手にとって、長年の懸案であった田村領の併合を合法的に成し遂げたのである。この一連の動きは、政宗が単なる勇猛な武人ではなく、中央と地方の力学を冷静に見極め、自らの利益のために利用する、マキャベリストとしての一面を強く持っていたことを示している。

第三章:改易後の生涯 — 憤懣と隠棲

第一節:「牛縊定顕」への改名と政宗への決別

所領を失い、大名としての地位を完全に剥奪された田村宗顕は、伊達政宗に対する深い憤懣と絶望を抱いた 20 。その怒りは、彼の取った一つの行動に集約されている。彼は、政宗から家督相続の際に与えられた偏諱「宗」の字を捨て去り、名を「牛縊定顕(うしくびり さだあき)」と改めたのである 2 。

「牛縊」という稀有な姓の由来については諸説あり、旧田村領内にあった「牛縊城」という要害の地名に由来するとも 35 、あるいは宗顕の母方か乳母の姓に由来するともいわれている 35 。その正確な起源は不明だが、いずれにせよ、この改名は政宗、ひいては伊達氏の影響力を自らの名から完全に排除し、田村氏とは異なる新たなアイデンティティを確立しようとする、強い意志の表れであったことは間違いない。

この改名は、単なる感情的な反発以上の意味を持つ。武士道において、「名」は個人の尊厳、家の名誉そのものであった 38 。主君から偏諱を賜ることは、主従関係の証であり、武士にとって最高の名誉の一つであった 40 。その名を捨てるという行為は、主従関係の完全な破棄を意味し、主君の行った仕打ちが不当であることを公に宣言するに等しい、極めて重大な政治的・精神的行為であった。領地も家臣も失い、無力な存在となった宗顕にとって、自らの「名」を変えることは、武士としての最後の「一分」を立て、政宗の裏切りに対して痛烈な抗議を示す唯一の手段だったのである 42 。これは、彼の波乱に満ちた生涯における、最大の自己主張であったと評価できよう。

主家を失った田村家臣団もまた、離散の憂き目に遭った。政宗の誘いに応じて伊達家に仕官した者もいたが、多くは政宗への不信感からこれを拒み、新たな領主となった蒲生氏や、旧来のライバルであった相馬氏に仕える者、あるいは武士の身分を捨てて帰農する者など、それぞれが苦渋の選択を迫られた 5 。

第二節:愛姫の庇護と白石での生活

政宗からの庇護の申し出を拒絶した宗顕(牛縊定顕)は、当初、伊具郡金山村(現在の宮城県丸森町金山)にひっそりと隠棲したと伝えられている 5 。

この不遇な従弟の状況を深く憂慮したのが、政宗の正室であり、宗顕の従姉にあたる愛姫(後の陽徳院)であった。彼女は、実家である田村家が政宗の策略によって事実上乗っ取られ、断絶したことを終生悲しんでいた 46 。その強い働きかけにより、宗顕とその子らは、伊達家の第一の重臣である白石城主・片倉景綱(後に重長)の預かりとなり、その庇護下に入ることとなった 5 。

宗顕は片倉氏の所領である白石城下(現在の宮城県白石市)で静かな隠棲生活を送り、正保5年(1648年)頃にその波乱の生涯を閉じたとされる 2 。彼の墓は、後に同じく白石に移された岳父・田村清顕の墓と共に、現在も白石市福岡蔵本にある田村家墓所に静かに眠っている 21 。

ここに見られる愛姫の行動は、彼女が単に「政宗の妻」という立場に留まらず、伊達家と旧田村家の結節点として、仙台藩内で一定の政治的影響力を行使しうる存在であったことを示唆している。夫・政宗が非情な政治的決断を下す一方で、妻・愛姫が追放された一族の保護者として振る舞う。これは、冷徹な政治の裏で、伊達家としての「体面」を保ち、旧田村家中の不満を和らげるための、夫婦による一種の役割分担であった可能性も考えられる。愛姫の行動は、血縁と情に基づくいわば「安全装置」として機能し、仙台藩の草創期の安定に少なからず寄与した側面があったのではないか。彼女が後年、自らの孫に田村の名跡を再興させるよう強く遺言したことからも、その実家への強い思いと、藩内における影響力の大きさがうかがえる 46 。

第四章:宗顕の血脈と田村氏の再興

第一節:片倉姓を継いだ子孫

田村宗顕(牛縊定顕)の死によって、戦国大名・三春田村氏の直系としての家は途絶えた。しかし、彼の血脈は形を変えて存続した。宗顕の子である定広と男猿(後の良種)は、政宗の乳母であり、片倉家と縁の深い片倉喜多の名跡を継ぐという形で片倉姓を名乗ることを許された 2 。これにより彼らは白石片倉家の家臣となり、ひいては仙台藩士として伊達家に仕える道が開かれたのである 5 。

特に長男の定広は、その生涯において戦国時代の複雑な人間模様を象徴するような縁を結んでいる。彼は、大坂夏の陣で徳川家康を最後まで苦しめ、壮絶な討死を遂げた真田幸村(信繁)の娘・阿菖蒲(おしょうぶ)を妻として迎えた 21 。これは、大坂の陣の後、幸村の遺児たちが片倉重長によって保護されていた縁によるものである 51 。かつての敵味方、そして主家を失った敗者たちが、伊達藩の庇護下で新たな縁を結び、次代へと命を繋いでいったことを示す、非常に興味深い事例である。

この宗顕の血を引く片倉氏の家系は、仙台藩士として幕末まで続き、その子孫の一人には、平成の世に外交官として活躍した片倉邦雄氏がいる 5 。

第二節:伊達家による田村氏の名跡再興

宗顕の血統とは全く別に、「田村氏」という大名家の「名跡」は、愛姫(陽徳院)の長年の強い願いによって再興されることとなる 46 。

政宗の死後、藩内で絶大な影響力を持っていた愛姫は、実家・田村家の断絶を深く嘆き、その再興を遺言した。これを受け、承応2年(1653年)の彼女の死後、仙台藩2代藩主・伊達忠宗は、自らの三男である宗良に田村家の家名を継承させた 52 。こうして、伊達家の血を引く新たな田村氏が誕生したのである。

田村宗良は、当初、岩沼藩主として3万石を与えられ、後には一関に移封されて一関藩3万石の初代藩主となった 46 。以後、この一関田村家は、仙台藩の重要な内分分家(支藩)として、明治維新に至るまで存続した 54 。

この一連の出来事は、戦国時代から江戸時代への移行期における武家の「家」の存続が、単一の形態ではなかったことを明確に示している。宗顕の系統は、「血脈」は続いたものの「家名(田村氏)」は絶え、片倉家の家臣として存続した。一方で、伊達宗良の系統は、伊達氏の「血脈」でありながら田村氏の「家名」を継承し、大名家として存続した。これは、武家の「家」というものが、生物学的な血の繋がり(血脈)と、家名・家格・家禄といった社会的・政治的な地位(名跡)の二重構造で成り立っていたことを示す好例である。田村宗顕の悲劇と、伊達家による田村氏の再興は、この二重構造の両極端を体現する、象徴的な事例と言えよう。

結論:境界に生きた武将・田村宗顕の歴史的評価

田村宗顕の生涯は、自らの意思や器量とは関わりなく、伊達・相馬・蘆名といった周辺大国の政治力学、そして豊臣政権という中央の巨大な権力によって、その運命を翻弄され続けたものであった。彼は、伊達政宗の南奥州制覇戦略における一つの駒として利用され、その役割を終えると、天下統一という新たな秩序の前で容赦なく切り捨てられた。彼の人生は、戦国末期の「境界領主」が辿った典型的な末路であったと言える。

しかし、彼の存在は単なる悲劇の主人公に終わるものではない。その生涯は、戦国乱世の流動的で多極的な主従・同盟関係が、天下統一という巨大な潮流の中でいかに脆く、一元的・中央集権的な秩序へと再編されていったかを物語る、極めて貴重な歴史の証言である。

特に、改易後に政宗から与えられた名を捨て、「牛縊定顕」へと改名した行為は、彼の武士としての矜持を示すものとして高く評価されるべきである。それは、領地も家臣も、そして未来さえも奪われた武将が、それでも守ろうとした「名誉」と「家の意識」の象徴であった。権力者に全てを奪われながらも、自らの「名」において最後の抵抗を試みたこの行為は、彼の生涯の中で最も力強い自己主張であり、後世に記憶されるべきものである。

最終的に、三春田村氏の「血」は片倉家臣として、「名」は伊達家の支藩として、それぞれ異なる形で存続した。この事実は、近世武家社会における「家」の存続がいかに複雑で多様な形態を取り得たかを我々に教えてくれる。田村宗顕は、まさしくその歴史の転換点に立ち、翻弄されながらも武士として生き抜いた、悲劇的でありながらも歴史的に多くの示唆を与える人物として評価されよう。

引用文献

- 田村宗顕(たむら むねあき)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%94%B0%E6%9D%91%E5%AE%97%E9%A1%95-1090885

- 田村宗顕 (戦国大名) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E6%9D%91%E5%AE%97%E9%A1%95_(%E6%88%A6%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E5%90%8D)

- 田村宗顕 (戦国大名)とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E7%94%B0%E6%9D%91%E5%AE%97%E9%A1%95+%28%E6%88%A6%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E5%90%8D%29

- 田村宗顕 (一関藩主) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E6%9D%91%E5%AE%97%E9%A1%95_(%E4%B8%80%E9%96%A2%E8%97%A9%E4%B8%BB)

- 田村氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E6%9D%91%E6%B0%8F

- 愛姫を取り巻く戦国の情勢 - 福島県田村郡三春町 https://miharu-megohime.com/read/read02.php

- 三春城の歴代城主 - 三春城跡 https://miharujo.jp/owners/

- 田村清顕 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E6%9D%91%E6%B8%85%E9%A1%95

- 岩代三春 仙道地域に進出を狙うの佐竹・蘆名・相馬ら周辺有力大名に対抗するため伊達氏と結び政宗に一人娘を嫁がせた田村清顕居城『三春城』訪問 (郡山) - フォートラベル https://4travel.jp/travelogue/11050202

- 奥州仕置 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%A5%E5%B7%9E%E4%BB%95%E7%BD%AE

- 田村清顕(たむら きよあき) Vol.340~奥州の狭間で生きる~|デジタル城下町 - note https://note.com/digitaljokers/n/n730589748186

- 田村仕置 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E6%9D%91%E4%BB%95%E7%BD%AE

- 田村氏とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%94%B0%E6%9D%91%E6%B0%8F

- 三春城の500年4 田村清顕の死と三春の混乱|Web資料館|三春町歴史民俗資料館 https://www.town.miharu.fukushima.jp/soshiki/19/04-tamura.html

- SU04 田村古哲 - 系図コネクション https://his-trip.info/keizu/SU04.html

- 伊達政宗との死闘とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%BC%8A%E9%81%94%E6%94%BF%E5%AE%97%E3%81%A8%E3%81%AE%E6%AD%BB%E9%97%98

- 郡山合戦 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%A1%E5%B1%B1%E5%90%88%E6%88%A6

- 磐城三春城 http://www.oshiro-tabi-nikki.com/miharu.htm

- 伊達政宗と愛姫(めごひめ)の孫 | 『福島の歴史物語」 - 楽天ブログ https://plaza.rakuten.co.jp/qiriya/diary/201610260000/

- 真田幸村と三春田村氏 - --塵壺--最新 http://otarimanjyu.com/tiritubo/2015/10.html

- ご長寿万歳!“孤高の軍師”田村宮内少輔顕頼月斎入道 - 三春昭進堂 http://otarimanjyu.com/blog/index.php?c=52-&page=2&PHPSESSID=1417378e0861aa11f971c6127fa9c66f&newwindow=true

- 愛姫 戦国の姫・女武将たち/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/46541/

- 田村顕盛 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E6%9D%91%E9%A1%95%E7%9B%9B

- 三春城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%98%A5%E5%9F%8E

- 御北御前(おきたごぜん)三春城主田村清顕正室 http://otarimanjyu.com/blog/index.php?e=5252

- 田村顕盛とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%94%B0%E6%9D%91%E9%A1%95%E7%9B%9B

- 田村顕頼 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E6%9D%91%E9%A1%95%E9%A0%BC

- 田村氏は何代?|Web資料館|三春町歴史民俗資料館 https://www.town.miharu.fukushima.jp/soshiki/19/nandai.html

- 「遅れてきた戦国武将」伊達政宗。波乱万丈の人生を3分で解説! - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/185670/

- 三春城 - K.Yamagishi's 城めぐり http://shiro.travel.coocan.jp/01tohoku/miharu/index.htm

- 戦国大名 三春田村氏 http://otarimanjyu.com/blog/index.php?c=52-&PHPSESSID=00da102321e63995104888a366d49cae

- 御春輩「田村庄司の乱」北関東騒乱 田村氏と小山氏 http://otarimanjyu.com/blog/index.php?c=52-120&PHPSESSID=b2faa71f810888b5bdd2b94a385feebd

- --塵壺--最新 http://otarimanjyu.com/tiritubo/2022/11.html

- 田村清顕公と真田幸村公の墓 - 白石市 - しろいし観光ナビ https://shiroishi-navi.jp/detail/detail_2520/

- 「牛縊城」田村四十八舘 - 三春昭進堂 http://otarimanjyu.com/blog/index.php?d=20230517

- 田村四十八舘1 - 三春昭進堂 http://otarimanjyu.com/blog/index.php?c=39-

- 「田村四十八舘・小野保(おのほ)」 御春輩 田村家武士団 - 三春昭進堂 http://otarimanjyu.com/blog/index.php?c=52-120&page=2&PHPSESSID=b9a817112077cb729f99a4ce2b22b7df

- 武士道 第8章 - 大城あゆむ総合武道教室 https://tokyotate.com/%E6%AD%A6%E5%A3%AB%E9%81%93%E3%80%80%E7%AC%AC8%E7%AB%A0/

- 第十四話: 新渡戸の『武士道』(その2)【会長 草原克豪】 - 日本空手協会 https://www.jka.or.jp/monthly-column/21429-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2/

- 命名「奇妙」!?織田信長ら戦国武将たちの子どもにつけた名前が強烈すぎる - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/75945/

- 松平元康はなぜ徳川家康になったのか/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/103914/

- 第三章 武士道における美意識 | 美しい日本 https://utsukushii-nihon.themedia.jp/pages/715194/page_201611041521

- 「三春本城防衛」城下重臣屋敷と御旗本組「不断衆」 - 三春昭進堂 http://otarimanjyu.com/blog/index.php?c=52&page=4&PHPSESSID=40c09385b02f1d36e6661297662fc57e

- 三春城、月斎館 http://yaminabe36.tuzigiri.com/fukusima/miharu.htm

- 田村庄司 領内要害一覧(天正年間前後~) - 三春昭進堂 http://otarimanjyu.com/blog/index.php?c=52-&page=7

- 岩沼藩三万石ものがたり https://www.city.iwanuma.miyagi.jp/kanko/rekishi/nyumon/sanmangoku.html

- otarimanjyu.com http://otarimanjyu.com/blog/index.php?c=52-&page=1&PHPSESSID=1417378e0861aa11f971c6127fa9c66f

- 「三春~教科書には載らない歴史」 H27.7.22 於三春町老人クラブ連合会 http://otarimanjyu.com/blog/index.php?e=1960&PHPSESSID=05fc39c3a3ef575e813df7a55196a2ed

- 岩沼と古内家 そして伊達騒動のこと vol.1 - 仙台・泉 大満寺 虚空藏山だより https://daimanji.exblog.jp/242149449/

- 史伝 『仙台藩主伊達政宗と 官房長官 茂庭綱元 』 https://hsaeki13.sakura.ne.jp/satou20230104.pdf

- 真田氏の始祖/複製 - 歴史研究海野 http://musha.mobi/index.php?%E7%9C%9F%E7%94%B0%E6%B0%8F%E3%81%AE%E5%A7%8B%E7%A5%96%2F%E8%A4%87%E8%A3%BD

- 「三春本城防衛」城下重臣屋敷と御旗本組「不断衆」 - 三春昭進堂 http://otarimanjyu.com/blog/index.php?c=52-&page=4&PHPSESSID=1417378e0861aa11f971c6127fa9c66f

- 田村宗良 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E6%9D%91%E5%AE%97%E8%89%AF

- 田村氏(たむらうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%94%B0%E6%9D%91%E6%B0%8F-94427

- 伊達氏支配と田村氏移封 - 須川土地改良区 http://www.sukawa.jp/rekisi_09.html

- ー時の太鼓と田村藩(一関藩)の歴史 https://www.tokino-taiko.com/%E6%AD%B4%E5%8F%B2