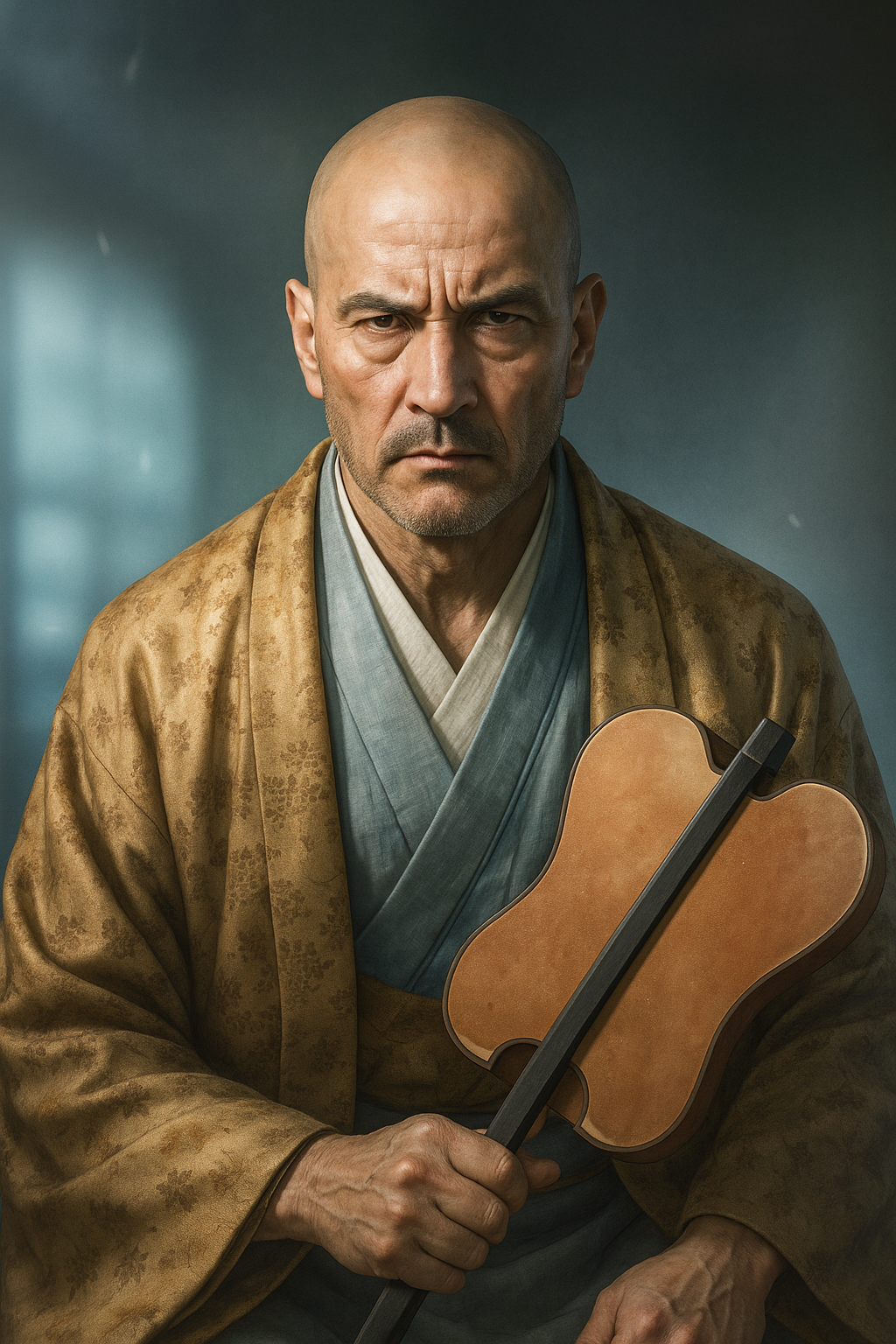

甲斐宗運

甲斐宗運は肥後阿蘇家の重臣。「不敗の将」と称され、60余戦無敗。強大な周辺勢力との外交で阿蘇家を存続させ、知略と武勇で乱世を生き抜いた。

甲斐宗運:阿蘇家を支えた不敗の将、その生涯と知略

序章:甲斐宗運、乱世に輝いた知将

甲斐宗運(かいそううん)、俗名を親直(ちかなお)は、戦国時代の肥後国(現在の熊本県)において、その名を深く刻んだ武将である。彼は、肥後北東部を治めた阿蘇家(あそけ)に生涯を捧げ、その最盛期を「大黒柱」として支えた人物として知られる 1 。特に、生涯にわたる60余戦で一度も敗北を喫しなかったと伝えられる武勇は、「不敗の将」としての評価を不動のものとした 1 。しかし、宗運の真価は単なる武勇に留まらない。豊後の大友氏、肥前の龍造寺氏、薩摩の島津氏といった強大な勢力が割拠する九州の複雑な政治情勢の中で、阿蘇家の存続と勢力拡大のために知略を巡らせた外交手腕もまた、特筆すべきものであった 1 。

島津氏の家老、上井覚兼(うわいかくけん)が「武略の人」と評したように 1 、宗運の戦略は戦場のみならず、外交交渉においても遺憾なく発揮された。その一方で、阿蘇家への絶対的な忠誠心は、時に一族や近親者に対しても非情な決断を強いる結果となり、彼の人物像に複雑な陰影を与えている 4 。本報告では、現存する史料の断片を繋ぎ合わせ、甲斐宗運の生涯、武功、外交戦略、そしてその複雑な人物像と後世への影響について、多角的に分析・考察することを目的とする。

第一章:出自と阿蘇家への臣従

1.1 生い立ちと家系

甲斐宗運は、出家後の法名であり、俗名は親直(ちかなお)であった 1 。また、民部大輔(みんぶだゆう)の通称でも知られている 7 。

宗運の生年については諸説あり、正確な特定は困難である。主な説としては、永正12年(1515年)生まれ 7 、永正5年(1508年)生まれ 6 、あるいは天正8年(1580年)に71歳であったという記録から逆算して永正6年(1509年)か7年(1510年)頃の生まれとする説 9 などが存在する。生年不詳とし、没年時の年齢を70歳前後とする記述も見られる 1 。

没年についても同様に複数の説が提示されている。

|

生年説 |

没年説 |

享年(計算上) |

出典 |

|

永正12年(1515年) |

天正13年7月3日(1585年7月29日) |

71歳 |

7 |

|

不詳 |

天正12年7月5日(1584年) |

70歳前後 |

1 |

|

永正5年(1508年) |

天正11年7月5日(1583年8月22日) |

75歳 |

6 |

|

永正6~7年(1509~10年) |

天正13年(1585年) |

75歳 |

9 |

|

不詳 |

天正11年7月5日(1583年) |

75歳 |

8 |

これらの生没年に関する情報の不一致は、戦国時代の記録の散逸や後世の編纂物における異同に起因するものであり、当時の人物に関する正確な年代特定がしばしば困難であることを示している。特に、熊本県関連の史料では天正12年(1584年)没とするものが多い一方 1 、歴史事典などでは天正13年(1585年)説も有力視されている 7 。

宗運は、甲斐親宣(ちかのぶ、または「ちかつら」とも)の子として生まれた 6 。甲斐氏は、肥後の名族である菊池氏の庶流とされ 11 、一時は甲斐国(現在の山梨県)に居住したことから甲斐姓を名乗り、後に九州へ戻り日向国高千穂に土着したと伝えられる 11 。父・親宣は、高千穂の三田井氏の家臣であったとも 9 、日向国鞍岡(くらおか、現在の宮崎県五ヶ瀬町)の領主であったともされる 1 。宗運自身の生誕地についても、父の拠点であった鞍岡とする説があり、同地の祇園神社の神職を父子が務めたという伝承も残る 15 。一方で、奥南郷岩上城(おとなごういわがみじょう)生まれとする家系図の存在も指摘されている 15 。

宗運の家族については、以下の通りである。

|

間柄 |

氏名 |

備考 |

出典 |

|

父 |

甲斐親宣(ちかのぶ/ちかつら) |

阿蘇惟豊を助け、甲斐氏の地位を築く |

6 |

|

母 |

不詳 |

|

|

|

妻 |

妙性(みょうしょう) |

天正5年(1577年)没 |

11 |

|

嫡男 |

甲斐親英(ちかひで)、後の宗立(そうりゅう) |

後に肥後国人一揆に参加 |

6 |

|

次男 |

甲斐親正(ちかまさ) |

宗運により誅殺 |

6 |

|

三男 |

甲斐宣成(のぶなり/のぶしげ) |

宗運により誅殺 |

6 |

|

四男 |

甲斐直武(なおたけ) |

宗運により追放 |

6 |

|

長女 |

隈庄守昌(くまのしょうもりまさ)室 |

夫・守昌は宗運と敵対 |

6 |

|

次女 |

早川休雲(はやかわけんうん)室 |

|

6 |

|

三女 |

伊豆野山城守(いずのやましろのかみ)室 |

|

6 |

|

義理の娘(親英の妻) |

黒仁田親定(くろにたちかさだ)の娘 |

宗運毒殺説において、毒殺を指示したとされる |

6 |

|

孫娘(親英の娘) |

木山備後守惟久(きやまびんごのかみこれひさ)室 |

宗運毒殺説において、実行犯とされる |

6 |

宗運の家族関係は、彼の生涯や阿蘇家の運命に深く関わっており、特に息子たちの粛清や娘婿との対立は、当時の厳しい状況と宗運の非情な一面を物語っている。

1.2 阿蘇氏に仕える経緯と初期の活動

甲斐氏が阿蘇家の重臣となる礎を築いたのは、宗運の父・親宣の功績による。当時、阿蘇大宮司の地位を巡る内紛で兄弟と対立し追われていた阿蘇惟豊(これとよ)を、親宣は鞍岡に匿い、その復位のために尽力した 1 。永正14年(1517年)頃、親宣は惟豊を助けて敵対勢力を破り、惟豊を矢部浜の館(現在の熊本県山都町)に入れ、大宮司職に復帰させることに成功した 9 。この功績により、甲斐氏は阿蘇家から絶大な信頼を得て、重臣としての地位を確立したのである 11 。この甲斐氏の阿蘇家における台頭は、惟豊の危機を救ったという一点に集約され、これが宗運の代に至るまでの忠誠心と影響力の源泉となった。

宗運もまた、父・親宣と共に惟豊を助け、若くして阿蘇家に仕えることとなった 11 。彼は惟豊に続き、その子・惟将(これまさ)、さらに惟種(これたね)の代まで仕えた 6 。宗運の初陣については、大永3年(1523年)、阿蘇惟豊の命を受けた父・親宣に従い、筒ヶ嶽城(現在の熊本県荒尾市)で蜂起した菊池武包(きくちたけかね)を討伐した戦いであったとする記録がある 6 。この功により、親宣(および宗運)は800町の領地を与えられたという 6 。この早期の軍功は、宗運が阿蘇家中でその武才を認められるきっかけとなったと考えられる。

第二章:御船城主としての武勲と戦略

甲斐宗運の武将としての評価を決定づけたのは、数々の合戦における卓越した戦術眼と、それを支える冷静な判断力であった。生涯不敗と伝えられるその戦歴は、彼が単なる勇猛な武士ではなく、優れた戦略家であったことを示している。

2.1 主要な合戦とその戦術

御船房行討伐

宗運の名を肥後国に轟かせた最初の大きな戦功は、天文10年(1541年)頃の御船房行(みふねふさゆき、または行房)討伐である 1 。当時、御船城(現在の熊本県御船町)の城主であった房行が、阿蘇家に謀反を企てているとの情報が入った 1 。一説には日向の伊東氏や薩摩の島津氏と内通していたともされる 4 。

阿蘇家当主・惟豊は、この討伐の総大将として息子の千寿丸(後の阿蘇惟将)を任命したが、千寿丸にとってはこれが初陣であった 1 。そのため、父・親宣の推挙により、当時20代の若武者であった宗運が侍大将として千寿丸を補佐することになった 1 。

御船城は周囲を蓮の広がる湿地帯に囲まれた難攻不落の城であったと言われる 1 。宗運は力攻めを避け、御船城から約5キロメートル離れた軍見坂(ぐみさか、または苦見坂)に布陣し、房行を城から誘い出す策を用いた 1 。房行が千寿丸の本隊に攻撃を仕掛けた隙に、宗運の別働隊が背後に回り込み挟撃する形勢を作り出した。これにより進退窮まった房行は軍見坂で自害し、反乱は鎮圧された 1 。この戦いは木倉原の戦い(きぐらばるのたたかい)とも呼ばれる 18 。

この戦功により、宗運は御船城主及び所領千町を与えられ、生涯この城を本拠地とした 1 。この一戦は、宗運の戦術家としての才能を世に示し、阿蘇家における彼の地位を不動のものとする重要な転機であった。敵を堅城から誘い出し、地の利を活かして挟撃するという戦術は、彼の知略の一端を示す好例と言えるだろう。

隈庄の戦い(対甲斐守昌)

宗運の阿蘇家への忠誠心は、時に肉親との対決をも辞さない非情な形で示された。その代表例が、隈庄城(くまのしょうじょう、現在の熊本市南区城南町)主であり、宗運の娘婿でもあった甲斐守昌(かいもりまさ、甲斐右馬允守昌、または盛昌とも)との戦いである 6 。守昌は島津氏と内通し、阿蘇家に反旗を翻したとされる 18 。この反乱の時期については、天文15年(1546年)頃 18 、あるいは永禄8年(1565年) 19 など諸説ある。また、永禄7年(1564年)に宗運と隈庄城主甲斐下野守との間で原因不明の争いがあったとする記録も存在するが、この下野守の系譜は不明である 21 。

阿蘇惟将(または惟豊)の命を受けた宗運は、隈庄城を攻撃した 10 。戦いは3年に及んだ末、隈庄城は落城し、守昌の一族は誅殺されたと伝えられる 18 。この戦いは、宗運が阿蘇家への忠義のためには身内の情をも断ち切るという、彼の苛烈な一面を浮き彫りにする。また、甲斐姓を持つ一族同士が敵味方に分かれて戦うという事実は、当時の肥後国における国人領主間の複雑な勢力関係と、一族内での利害対立が頻繁に起こっていたことを示唆している 12 。

響ヶ原の戦い(対相良義陽)

天正9年(1581年)、九州の勢力図は島津氏の台頭により大きく変動していた。この時期、宗運にとって最も苦渋に満ちた戦いの一つが、響ヶ原(ひびきがはら、または響野原)における相良義陽(さがらよしひ)との対決であった 7 。八代城主であった相良義陽は、かつて宗運と相互不可侵の誓詞を交わした盟友であった 2 。しかし、島津氏の圧力を受け(一説には息子を人質に取られていた 10 )、義陽は不本意ながらも阿蘇領への侵攻を命じられた 22 。

同年12月、豊野(現在の熊本県宇城市豊野町)の響ヶ原で両軍は対峙した 7 。宗運の軍勢は濃霧に乗じて相良軍の本陣を奇襲したとされ、宴の最中であったとも伝えられる相良軍は混乱に陥り、義陽は奮戦虚しく戦死した 18 。

戦後、宗運は旧友であった義陽の死を深く悼み、その地に塚(相良塚)を建てて供養したと伝えられている 10 。この響ヶ原の戦いは、戦国の世の非情さと、忠義と友情の狭間で苦悩する武将の姿を象徴する出来事と言える。霧を利用した奇襲という戦術は、ここでも宗運の機略に富んだ戦いぶりを示している。この一件は、宗運が単に冷徹な武将ではなく、人間的な感情も持ち合わせていた可能性を示唆するが、それ以上に、主家の存続という至上命題の前にはいかなる個人的な絆も断ち切らねばならなかった戦国武将の過酷な現実を物語っている。

その他の戦歴と「不敗の将」の評価

上記の主要な合戦以外にも、宗運は数多くの戦いに出陣し、その武名を高めた。特筆すべきは、天正8年(1580年)の白川且過瀬(しらかわひたすぐるのせ)の戦いである 6 。この戦いでは、龍造寺氏や島津氏に通じた肥後の国人衆連合軍が阿蘇氏を滅ぼそうと迫った。宗運は嫡男・親英(宗立)に8000の兵を率いさせて迎撃。間者の報告により、敵軍が大雨と油断から酒盛りをしていることを知ると、翌未明に川を渡って急襲し、連合軍を大敗させた 6 。この功績により、大友義統から飽田郡池上村を与えられたという 6 。

これらの戦功により、宗運は「生涯60戦無敗の武将」として広く知られるようになった 1 。この「不敗」という評価は、単に個々の戦闘での勝利を積み重ねた結果というだけでなく、彼の戦略的な思考と周到な準備に裏打ちされたものであった。例えば、島津氏の侵攻に備え、矢部郷内の山岳や峡谷といった自然の要害を利用して城砦を築き、兵の訓練を徹底するなど、長期的な視点に立った軍備増強にも努めていたことが記録からうかがえる 28 。彼の「不敗」の評価は、敵対勢力に対する心理的な圧力としても機能し、阿蘇家の勢力維持に貢献したと考えられる 15 。宗運の軍事的成功は、幸運や偶然によるものではなく、情報収集、地形の利用、敵の油断を突く奇襲、そして何よりも主家を守るという強い意志に支えられた、知略と武勇の結晶であったと言えよう。

甲斐宗運関連 主要合戦・外交年表

|

年代(和暦) |

主要な出来事 |

主な相手・関連勢力 |

結果・影響 |

出典例 |

|

大永3年(1523年) |

初陣(菊池武包討伐) |

菊池武包 |

勝利、父・親宣と共に恩賞を得る |

6 |

|

天文10年(1541年)頃 |

御船房行討伐(木倉原の戦い) |

御船房行 |

勝利、御船城主となる |

1 |

|

天文15年(1546年)頃 |

隈庄城の戦い(対甲斐守昌) |

甲斐守昌(娘婿) |

勝利、守昌一族誅殺 |

18 |

|

天文19年(1550年) |

菊池義武の再起(対大友義鎮) |

菊池義武 |

大友軍の案内役を務める |

9 |

|

天正6年(1578年) |

耳川の戦い |

大友氏(敗北)、島津氏(勝利) |

大友氏の勢力後退、九州の勢力図変化の契機 |

1 |

|

天正8年(1580年) |

白川且過瀬の戦い |

肥後国人衆連合軍(龍造寺・島津方) |

奇襲により勝利、大友氏より恩賞 |

6 |

|

天正9年(1581年) |

龍造寺氏に従属 |

龍造寺隆信 |

大友氏に見切りをつけ、人質を送り臣従 |

7 |

|

天正9年(1581年) |

響ヶ原の戦い |

相良義陽 |

奇襲により勝利、相良義陽戦死 |

7 |

|

天正9年(1581年) |

息子たちの粛清(親正・宣成誅殺、直武追放) |

甲斐親正、宣成、直武(実子) |

伊東氏への内通画策を理由に実行 |

6 |

|

天正9年~10年頃 |

島津氏との外交交渉 |

島津義久 |

降伏を巡る巧妙な駆け引き、「武略の人」と評される |

1 |

|

天正10年(1582年) |

島津氏と和睦(事実上の降伏) |

島津義久 |

阿蘇家存続のための苦渋の選択 |

7 |

|

天正11~13年 |

宗運死去 |

|

阿蘇家衰退の大きな要因となる |

1 |

第三章:激動の九州における外交と政治

戦国時代の九州は、大友氏、龍造寺氏、島津氏という三大勢力が覇を競い、その間に位置する中小の国人領主たちは、常に存亡の危機にさらされていた。このような状況下で、甲斐宗運は阿蘇家の存続を第一に考え、巧みな外交手腕と政治力をもって激動の時代を乗り切ろうとした。

3.1 大友氏、龍造寺氏、島津氏との関係と駆け引き

宗運の外交戦略の基本は、時々の強大な勢力と結びつき、阿蘇家の安全を確保することであった。当初、阿蘇氏は豊後の大友氏と同盟関係にあり、宗運も大友氏の肥後における影響力拡大に協力していた 7 。天正6年(1578年)以降は、肥後中央部において大友方の先兵として、反大友勢力と対峙した記録も残る 7 。

しかし、同年の耳川の戦いで大友氏が島津氏に大敗を喫すると、九州の勢力図は一変する 1 。大友氏の権威は失墜し、肥後の国人衆の多くは、急速に台頭してきた島津氏や肥前の龍造寺氏に靡(なび)き始めた 1 。この情勢の変化を敏感に察知した宗運は、阿蘇家存続のために外交方針の転換を迫られる。

まず、天正9年(1581年)には、衰退する大友氏に見切りをつけ、龍造寺隆信に人質を送って臣従の意を示した 6 。これは、島津氏の脅威に対抗するための戦略的な判断であったと考えられる 29 。

一方、最大の脅威であった島津氏に対しては、宗運は一筋縄ではいかない外交交渉を展開した。島津軍が肥後に迫る中、宗運は一旦降伏の意思を伝えるが、その条件として島津氏が占拠した阿蘇家領の返還を要求するという、到底受け入れ難い条件を提示した 1 。島津氏がこれを拒否し武力をちらつかせると、今度は無条件降伏を申し出る。しかし、人質の提出や隈部氏討伐といった具体的な服従の証を求められると、宗運は人質も出さず出兵もせず、逆に島津氏に和議成立を祝う贈り物を届けるという奇策に出た 1 。この不可解な行動に島津方も困惑し、島津義久の家老であった上井覚兼は、宗運を「武略の人」と評し、そのしたたかさを記録している 1 。 この評価は、敵方の重臣によるものであり、宗運の外交的な策略が戦場外でも恐れられていたことを示している。 最終的には天正10年(1582年)、阿蘇家存続のため島津氏と和睦(事実上の降伏)するに至るが 7 、そこに至るまでの過程は、宗運の知略と交渉術を如実に物語っている。

これらの外交的変遷は、宗運が特定の勢力に固執するのではなく、常に阿蘇家の利益を最優先し、状況に応じて最も有利な、あるいは最も危険の少ない選択肢を模索する現実主義者であったことを示している。彼の外交は、弱者が強者に伍していくための、まさに「武略」そのものであった。

3.2 阿蘇家存続のための知略と政治的手腕

甲斐宗運の活動は、合戦や外交交渉に留まらず、阿蘇家の内政や軍備強化にも及んでいた。彼の政治的手腕は、阿蘇家が一時的にでも肥後有数の大名となる原動力となった 11 。

宗運は、阿蘇家の軍事拠点として矢部郷(現在の熊本県山都町一帯)の重要性を認識し、その防備体制の強化に心血を注いだ 28 。山岳、峡谷、断崖、河川といった自然の地形を巧みに利用し、要所に城砦を築き、矢部郷全体を難攻不落の要塞と化そうとした。これらの城砦群は、主に西側、すなわち島津氏の侵攻ルートを正面に据えて配置されており、彼の戦略眼の確かさを示している 28 。また、諸城主に命じて兵の猛訓練を行い、近代的な軍隊の育成にも努めたとされる 28 。

さらに、軍事力の涵養は民力の涵養にあるとの考えからか、宗運は阿蘇惟豊を補佐して民政にも力を注ぎ、阿蘇家の領内は「旭日昇天の勢い」と評されるほどの繁栄を見たと伝えられている 28 。具体的な民政の内容は不明な点が多いものの、領国経営にも長けた人物であったことがうかがえる。

一方で、阿蘇家内部の結束を固めるためには、非情な手段も厭わなかった。後述するように、主家を裏切る可能性のある者や、自らの方針に異を唱える者に対しては、たとえ一族であっても容赦なく粛清を行った 4 。これは、内部分裂が即座に滅亡に繋がる戦国時代の厳しさの中で、阿蘇家という小勢力が生き残るための苦渋の選択であったとも解釈できる。

このように、宗運は単なる戦上手な武将ではなく、軍事、外交、内政、そして内部統制に至るまで、阿蘇家存続のためにあらゆる知略を巡らせた総合的な戦略家であった。彼の多岐にわたる活動こそが、阿蘇家を一時的にではあれ、強国と伍する存在に押し上げた要因であったと言えよう。

第四章:人物像:忠誠と非情の狭間で

甲斐宗運という人物を理解する上で、その行動の根底にあった阿蘇家への絶対的な忠誠心と、それを貫徹するために見せた非情な側面は不可分である。彼の生涯は、この二つの要素が複雑に絡み合い、戦国武将としての特異な個性を形成していた。

4.1 阿蘇家への絶対的忠誠とその現れ

甲斐宗運の生涯は、阿蘇家への奉仕に貫かれていた。父・親宣の代からの縁を受け継ぎ、阿蘇惟豊、惟将、惟種と三代にわたって忠勤に励んだ 1 。諸史料は一様に彼を「忠義の臣」 1 、「阿蘇家の忠臣」 8 と記し、その忠誠心の篤さを伝えている。

彼は文字通り阿蘇家の「大黒柱」であり 1 、その存在が阿蘇家の興隆と存続に不可欠であったことは、彼の死後、阿蘇家が急速に衰退したことからも明らかである 11 。宗運の忠誠は、単に主君に従うという受動的なものではなく、阿蘇家の利益を最大化し、その存続を確実なものにするために、能動的に知略を巡らせ、時には危険な賭けにも出る積極的なものであった。

その忠誠心の現れとして最も顕著なのは、阿蘇家の安泰を脅かすと判断した相手に対しては、たとえかつての盟友(相良義陽)や自身の娘婿(甲斐守昌)であっても、容赦なく刃を向けたことである 10 。これらの行動は、個人的な情よりも主家への忠義を優先するという、戦国武将としての彼の鉄則を示している。宗運にとって、阿蘇家こそが全ての判断基準であり、そのための行動は、いかなる犠牲を伴おうとも正当化されるものであったのかもしれない。

4.2 一族・家臣への厳格な姿勢と息子たちの粛清

阿蘇家への絶対的な忠誠は、宗運に一族や家臣に対しても極めて厳格な姿勢を取らせ、時には冷酷とも言える決断を下させた。その最も悲劇的な例が、実の息子たちに対する粛清である。

天正9年(1581年)、宗運が大友氏に見切りをつけ龍造寺氏への臣従を決断した際、この方針に反し日向国の伊東義祐への接近を試みたとして、次男・親正(蔵人)と三男・宣成(三郎四郎)を誅殺し、四男・直武(四郎兵衛)を追放した 6 。当時の阿蘇家は、島津氏や龍造寺氏といった強大な勢力に囲まれ、まさに存亡の危機にあった。このような状況下で、息子たちの行動が阿蘇家の外交政策を混乱させ、主家の命運を危うくすると判断した宗運は、実子であっても容赦しなかったのである。

嫡男である親英(後の宗立)でさえも、一時は龍造寺氏に与する計画を持った(あるいは宗運の戦略とは異なる形で龍造寺氏と結ぼうとした)ため、宗運に追討され捕虜となったが、家臣の合志伊勢守らの助命嘆願により、起請文を書かせることで辛うじて助命された 6 。

また、阿蘇家に叛いた黒仁田氏一族に対しても、宴席に招いて謀殺するという策略を用いて粛清している 10 。この時、親英の妻は、父である黒仁田親定(伊東氏内通の廉で宗運に暗殺されていた)のことで、宗運に復讐を企てない旨を誓わされていたという 6 。

これらの苛烈な処断は、「主君の為ならミナゴロシ(皆殺し)」 4 とも評される宗運の非情な一面を示すものである。しかし、裏切りが日常茶飯事であった戦国時代において、内部の結束を固め、少しでも主家の存続の可能性を高めるためには、このような厳しい措置も已む無しとした彼の苦悩も察せられる。宗運のこの「揺るぎなき忠誠」は、裏を返せば、目的のためには手段を選ばない冷徹な合理主義者としての一面を際立たせている。

4.3 「武略の人」としての評価

甲斐宗運の人物像を語る上で欠かせないのが、島津氏の家老・上井覚兼による「武略の人」という評価である 1 。この言葉は、単に戦場での駆け引きに長けているだけでなく、外交交渉や諜報活動、さらには心理戦に至るまで、あらゆる手段を駆使して目的を達成する宗運の知略と機略を的確に捉えている。

宗運の「武略」を示す具体的な事例は数多い。

- 御船房行討伐の際、難攻不落の御船城から敵将を誘い出し、挟撃して破った戦術 1 。

- 島津氏との外交交渉で見せた、降伏を申し出ながら実現不可能な条件を突きつけたり、逆に無条件降伏を示唆しながら人質を出さずに祝賀の品を贈ったりするなどの、相手を困惑させる揺さぶり 1 。

- 響ヶ原の戦いや白川且過瀬の戦いで見せた、霧や雨といった天候を利用し、敵の油断を突いた見事な奇襲攻撃 6 。

- 黒仁田氏粛清の際に用いた、宴席に招いて油断させた上での謀殺という策略 10 。

これらの行動は、宗運が状況に応じて柔軟に戦術を転換し、常に相手の意表を突くことを得意としていたことを示している。彼は「頭の切れる優秀な人物」 2 とも評され、阿蘇家の「軍師」としての役割も担っていた 11 。後世のゲーム作品などでも、高い知略を持つ武将として描かれることが多い 3 。

「武略の人」という評価は、宗運が単なる勇猛な武将ではなく、知謀に長けた戦略家であったことを裏付けている。彼の知略は、阿蘇家という小勢力が、群雄割拠する九州の厳しい戦国時代を生き抜くための最大の武器であったと言えるだろう。

第五章:宗運の死と甲斐家・阿蘇家のその後

甲斐宗運の死は、彼が心血を注いで支え続けた阿蘇家にとって、そして彼自身の甲斐一族にとっても大きな転換点となった。彼の死を巡る諸説、そしてその後の両家の運命は、戦国末期の動乱を象徴している。

5.1 最期に関する諸説(病死説・毒殺説)と墓所

甲斐宗運の没年については、前述の通り天正12年(1584年)7月5日説 1 、天正13年(1585年)7月3日説 6 、天正11年(1583年)7月5日説 6 などがあり、確定していない。

その死因についても、主に病死説と毒殺説の二つが伝えられている。高齢であったことから自然死(病死)と見るのが一般的であるが 18 、一方で、孫娘によって毒殺されたという説も根強く語り継がれている 6 。

毒殺説によれば、宗運の嫡男・親英(宗立)の妻(黒仁田親定の娘)が、父・親定を宗運に殺された恨みと、宗運がいずれ夫・親英をも粛清するのではないかという恐怖から、自身の娘(宗運の孫娘)に命じて毒殺を実行させたとされる 6 。親英の妻は、かつて宗運に父の仇討ちをしないと誓わされていたため、直接手を下さず、また宗運が油断しやすい孫娘を利用したという 6 。この毒殺説は、宗運の苛烈な内部粛清が招いた悲劇として、ドラマチックに語られることが多い。しかし、この説の直接的な一次史料は提示されておらず、後世の軍記物などによる脚色の可能性も否定できない。戦国時代の有力者や非業の死を遂げたとされる人物の死因については、しばしばこのような劇的な逸話が付加される傾向があるため、その信憑性については慎重な検討が必要である。

宗運の墓所は、彼が生涯の本拠地とした御船城の麓にある東禅寺(熊本県御船町)と伝えられている 6 。境内には、宗運夫妻の供養塔とされる菩薩形の石仏二基(甲斐山塔)があり、「蕉夢(宗運)」、「妙性(妻)」の名が刻まれているという 11 。また、その傍らには「天正十二年七月二十三日禅定門」と刻まれた自然石の墓石があり、これが宗運の墓と伝えられている 11 。

5.2 宗運亡き後の阿蘇家の衰退

甲斐宗運の死は、阿蘇家にとってまさに屋台骨を失うに等しい打撃であった 11 。宗運という稀代の戦略家・指導者を失った阿蘇家は、急速に衰退の道を辿ることになる。

宗運は死に際し、「もし島津が攻めてきたら、御船や甲佐を捨てて矢部に退き、矢部を守れ。そのうち天下も定まるであろう」という遺言を息子・宗立(親英)に残したと伝えられている 20 。しかし、宗立はこの遺言に従わず、島津軍と戦って敗れ、御船城を明け渡したとされる 8 。

折しも、阿蘇家では当主の阿蘇惟将が天正11年(1583年)に、その後を継いだ弟の惟種も翌天正12年(1584年)に相次いで死去するという不幸が重なり、指導者不在の状況に陥っていた 1 。このような内憂外患の中で、宗運の死は阿蘇家の命運を決定づける一因となり、最終的に島津氏の支配下に組み込まれていった 11 。宗運個人の力量に大きく依存していた阿蘇家の体制の脆弱性が、彼の死によって露呈した形となった。

5.3 甲斐一族の変遷

宗運の死後、甲斐一族もまた激動の運命を辿った。嫡男の甲斐宗立(親英)は、島津氏に降伏した後、豊臣秀吉による九州平定後、肥後国主となった佐々成政の圧政に反発して起こった肥後国人一揆(天正15年、1587年)に参加した 33 。

しかし、一揆は鎮圧され、宗立は手足に致命的な傷を負いながらも嘉島町上六嘉の地に落ち延び、そこで里人の手厚い看護を受けたと伝えられる 33 。宗立は、「魂魄この世に留まり子々孫々を見守り、手足に苦しむ者を救いやるであろう」と言い残して亡くなったとされ、これが同地に鎮座する甲斐神社(足手荒神)の起源となり、宗運と共に祀られている 33 。これにより、御船城主としての甲斐氏の肥後における勢力は終焉を迎えた 20 。

宗運の他の息子たちについては、次男・親正と三男・宣成は既に宗運によって誅殺され、四男・直武は追放されていた 6 。また、甲斐宗摂(そうせつ)という人物が宗運の次男(あるいは縁者)とされ、高千穂の三田井氏に仕えたが、主君・三田井親武を謀殺した後、自身も高橋元種によって討たれるという悲運な最期を遂げたという話も伝わる 37 。

このように、甲斐宗運という傑出した指導者を失った後、甲斐一族は戦国末期から近世初頭にかけての大きな時代のうねりの中で、その多くが勢力を失い、あるいは歴史の表舞台から姿を消していった。しかし、宗立が神として祀られるなど、その名は形を変えて地域に記憶されることとなった。

終章:甲斐宗運の歴史的評価と現代への影響

甲斐宗運は、戦国時代の肥後国において、阿蘇家の存続と発展に生涯を捧げた武将であった。彼の歴史的評価は、その卓越した武勇と知略、そして阿蘇家への絶対的な忠誠心に集約される一方で、目的達成のためには非情な手段も辞さない冷徹さも併せ持つ、複雑な人物像として捉えられている。

宗運の最大の功績は、大友・龍造寺・島津という三大勢力が割拠する厳しい国際環境の中で、小勢力であった阿蘇家を巧みな軍事・外交戦略によって守り抜き、一時的ではあれ肥後有数の勢力に押し上げたことである 1 。生涯不敗と伝えられる戦歴と、「武略の人」と称された知謀は、彼の死後も長く語り継がれている 1 。

しかし、その忠誠心は、時に息子たちを粛清し、盟友や縁者を戦場で討つという非情な決断を彼に強いた 4 。孫娘による毒殺説が後世に生まれる背景には、こうした彼の苛烈な生き様があったのかもしれない。

甲斐宗運に関する史料としては、江戸時代に編纂された『肥後古記集覧』に収録されている「御舟軍談(甲斐宗運軍記)」や「隈庄合戦并響原合戦覚書」などが知られている 8 。これらは軍記物としての性格も持ち合わせているため、記述の全てを史実と見なすことはできないが、当時の宗運の活躍や人物像を伝える貴重な手がかりとなっている。その他、東禅寺などの寺社に残る記録や、関連する古文書、家系図なども、彼の生涯を研究する上で重要な史料となる 11 。

現代においても、甲斐宗運は熊本県御船町を中心に記憶されている。御船城跡(城山公園)や菩提寺である東禅寺、そして息子・宗立と共に祀られる嘉島町の甲斐神社(足手荒神)は、彼の足跡を今に伝える史跡である 1 。また、戦国時代を題材とした歴史シミュレーションゲームなどでは、高い知略を持つ武将として登場し、その戦略家としての一面が広く認識されている 3 。

結論として、甲斐宗運は、戦国乱世という極限状況の中で、類稀なる知略と武勇、そして揺るぎない忠誠心をもって主家を守り抜いた武将であった。彼の生涯は、小勢力が大勢力の間で生き残るための知恵と、忠義と非情が表裏一体となる戦国の厳しさを我々に教えてくれる。その複雑で魅力的な人物像は、今後も歴史研究の対象として、また物語の題材として、多くの人々の関心を引き続けることであろう。彼の存在は、九州の戦国史を理解する上で欠かすことのできない、重要な一齣を形成している。

引用文献

- 甲斐 宗運【前編】 | 偉人伝 | 旅ムック.com 熊本 https://kumamoto.tabimook.com/greate/detail/26

- 戦国の悲しき友情 ~甲斐宗運と相良義陽 - note https://note.com/sengoku_irotuya/n/n50bb644fa4c3

- 【信長の野望 覇道】甲斐宗運の戦法と技能 - ゲームウィズ https://gamewith.jp/nobunaga-hadou/article/show/485977

- 九州悪党三国志 〜戦国悪人列伝 その弐〜 - 歴史雑談録 http://rekishi.maboroshi.biz/sengoku/%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E6%82%AA%E5%85%9A%E4%B8%89%E5%9B%BD%E5%BF%97-%E6%82%AA%E4%BA%BA%E5%88%97%E4%BC%9D%E3%81%9D%E3%81%AE%EF%BC%92%E3%80%9C/

- 【戦国軍師入門】甲斐宗運――島津も恐れた非情の忠臣 - 攻城団ブログ https://kojodan.jp/blog/entry/2022/06/03/172727

- 甲斐親直 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B2%E6%96%90%E8%A6%AA%E7%9B%B4

- 甲斐宗運(かい・そううん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%94%B2%E6%96%90%E5%AE%97%E9%81%8B-1064323

- kaisouun.web.fc2.com http://kaisouun.web.fc2.com/souunn13.html

- kaisouun.web.fc2.com http://kaisouun.web.fc2.com/souun28.html

- 甲斐 宗運【後編】 | 偉人伝 | 旅ムック.com 熊本 https://kumamoto.tabimook.com/greate/detail/27

- 甲斐宗運夫婦の墓 - 熊本県総合博物館ネットワーク・ポータルサイト https://kumamoto-museum.net/blog/archives/chiiki/1190

- 甲斐宗運を知っているか? - MOYの雑談室 http://moy.cocolog-nifty.com/blog/2019/03/post-5423.html

- 甲斐氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B2%E6%96%90%E6%B0%8F

- 甲斐宗運(1/3) | ドリップ珈琲好き https://ameblo.jp/hyakuokuitininnmenootoko/entry-12593419764.html

- 鞍岡は無敗の猛将!甲斐 宗運(かいそううん)の生誕地だった ... https://gokase-kuraoka.com/2021/05/06/kaisouun-seitanchi-kuroka/

- 甲斐宗運夫婦の墓(御船町・町指定有形文化財) https://ameblo.jp/com2-2-2/entry-12799211319.html

- 甲斐氏とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%94%B2%E6%96%90%E6%B0%8F

- 甲斐親直- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%94%B2%E6%96%90%E8%A6%AA%E7%9B%B4

- 甲斐宗運(かい・そううん) 1515~1585 - BIGLOBE http://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/KaiSouun.html

- No.057 「 阿蘇家の功臣 甲斐宗運 」 - 熊本県観光連盟 https://kumamoto.guide/look/terakoya/057.html

- 福岡以外の城-256豊福城 - 筑紫のしろのき http://shironoki.com/200fukuokaigai-no-shiro/256toyofuku/toyofuku0.htm

- 命令か友情か…相反するものの狭間に立たされた戦国武将・相良義陽の苦渋の決断 - Japaaan https://mag.japaaan.com/archives/113468/2

- 相良義陽 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E8%89%AF%E7%BE%A9%E9%99%BD

- 相良堂 - 熊本県総合博物館ネットワーク・ポータルサイト https://kumamoto-museum.net/blog/archives/chiiki/1194

- 【戦国時代の境界大名】相良氏――大大名に挟まれながらも、九州の動乱のなかで戦い続ける https://kojodan.jp/blog/entry/2021/01/14/180000

- 豊野の昔ばなし 響ヶ原の戦い - 宇城市 https://www.city.uki.kumamoto.jp/kankobunka/bunka/bunkazai/mukashi/2030975

- 西区の歴史 - 熊本市 https://www.city.kumamoto.jp/nishi/kiji00313644/index.html

- 山都町郷土史伝承会 https://www.town.kumamoto-yamato.lg.jp/ijyuuhp/a0022/Oshirase/Rss/Default.aspx

- カードリスト/他家/他042甲斐宗運 - 戦国大戦あっとwiki - atwiki(アットウィキ) https://w.atwiki.jp/sengokutaisenark/pages/751.html

- 甲斐宗運 主に忠誠を捧げるあまり息子たちを皆無き者にしそうになった名将 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=uzKiZIZRxOE

- 戦国大名龍造寺氏と国衆の関係について : 起請文の分析を中心に https://omu.repo.nii.ac.jp/record/2000999/files/2024000400.pdf

- 【信長の野望 覇道】甲斐宗運のおすすめ編制 - ゲームウィズ https://gamewith.jp/nobunaga-hadou/article/show/488826

- 甲斐神社 (嘉島町) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B2%E6%96%90%E7%A5%9E%E7%A4%BE_(%E5%98%89%E5%B3%B6%E7%94%BA)

- 嘉島の足手荒神さん | まずは草むしりから - 庭ブロ http://blog.niwablo.jp/kusamusiri/kiji/116030.html

- 足手荒神(あしてこうじん)・甲斐神社 | 熊本の観光ガイドタクシー 加来(英)個人タクシー https://kakutaxi.com/%E8%B6%B3%E6%89%8B%E8%8D%92%E7%A5%9E%EF%BC%88%E3%81%82%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%93%E3%81%86%E3%81%98%E3%82%93%EF%BC%89%E3%83%BB%E7%94%B2%E6%96%90%E7%A5%9E%E7%A4%BE/

- ご由緒 - 熊本の手足の神様足手荒神 甲斐神社 https://ashitekoujin.com/concept.html

- 甲斐宗摂(かい そうせつ) - 一般社団法人 日之影町観光協会 https://hinokage-kanko.jp/contents/%E7%94%B2%E6%96%90%E5%AE%97%E6%91%82%EF%BC%88%E3%81%8B%E3%81%84%E3%81%9D%E3%81%86%E3%81%9B%E3%81%A4%EF%BC%89/

- 甲斐宗摂 其の2|平井俊徳 - note https://note.com/kucky918/n/na8e5e17c297b

- 肥後古記集覧 - CiNii Research https://ci.nii.ac.jp/ncid/BA46986585?l=en

- www.city.kumamoto.jp https://www.city.kumamoto.jp/kiji00361012/3_61012_420525_up_mqqqyc3h.pdf

- 佐伯藩の歌人甲斐鶴寸 http://bud.beppu-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php?file_id=4128