留守政景

留守政景は伊達政宗の叔父。伊達一門として人取橋・慶長出羽合戦で活躍。奥州仕置で本領没収後も伊達家を支え、水沢伊達家の祖となった。

戦国武将 留守政景の実像:伊達家を支えた智勇兼備の将

序章:留守政景研究の意義と本報告の構成

本報告は、戦国時代から江戸時代初期にかけて、奥羽の雄伊達家の中核として活躍した武将、留守政景(るす まさかげ、伊達政景とも)の生涯と業績、伊達家における役割、そして彼が残した歴史的影響について、現存する史料に基づき多角的に調査し、その実像を明らかにすることを目的とする。

留守政景は、伊達政宗の叔父という血縁的近さに加え、伊達家の主要な合戦における赫々たる武功、そして伊達一門としての重責を担った人物である。彼の生涯は、伊達家の勢力拡大と仙台藩体制の確立期において、極めて重要な役割を果たしたと言える。それゆえ、政景の生涯を丹念に追うことは、戦国末期から近世初頭にかけての奥羽地方の政治・軍事状況、さらには伊達家の内部力学を深く理解する上で不可欠である。

本報告の構成は以下の通りである。第一章では政景の出自と、名門留守氏を相続するに至った経緯を詳述する。第二章では、兄伊達輝宗及び甥伊達政宗の時代における、軍事・外交両面にわたる政景の目覚ましい活躍を明らかにする。第三章では、豊臣秀吉による奥州仕置という大きな転換期を経て、晩年に至るまでの政景の動向を追う。第四章では、政景の家族構成と、彼を始祖とする水沢伊達家について解説する。第五章では、政景の歴史的評価と、彼に関する主要な史料について考察を加える。最後に、これらの調査結果を総合的に考察し、留守政景という武将の歴史的意義を結論づける。

第一章:出自と留守家相続

1.1. 生誕と伊達家における位置づけ

留守政景は、天文18年(1549年)、伊達氏第15代当主である伊達晴宗の三男として生を受けた 1 。母は奥州の有力大名、岩城重隆の娘である久保姫であった 1 。兄には伊達氏第16代当主で伊達政宗の父となる輝宗、岩城氏へ養子に入った親隆がおり、弟には石川昭光、国分盛重、杉目直宗などが名を連ねる 1 。

政景の出自は、戦国大名伊達家の直系であり、当時の有力大名家と幾重にも姻戚関係で結ばれた名門の血筋であった。父晴宗は、伊達氏の勢力版図拡大に心血を注いだ人物であり、政景の兄弟たちもまた、それぞれが養子縁組などを通じて伊達家の影響力拡大に寄与する立場にあった。三男という立場は、本家の家督相続からは外れるものの、他家への養子縁組や分家創設といった形で一族の勢力圏を支える重要な役割を担うことが、戦国時代の武家社会においては通例であった。この時代の大名家の子弟、特に嫡男以外は、婚姻や養子縁組を通じて他家との同盟関係を強化したり、間接的に支配下に置いたりするための政略的な駒として利用されることが常であった。晴宗の子である政景が、後に名門留守氏の養子となる事実は、彼が伊達家の広域戦略の中で重要な役割を果たすべく、早くから位置づけられていた可能性を示唆している。

1.2. 留守氏への養子入りと家督相続

永禄10年(1567年)、政景は19歳の時に、父晴宗の政略によって陸奥国の名族である宮城郡の領主、留守顕宗(るす あきむね)の養子となり、留守氏第18代当主の座を継いだ 1 。留守氏は、鎌倉時代に伊沢家景が陸奥国留守職に任じられたことを起源とする、奥羽でも屈指の歴史を持つ氏族である 4 。南北朝時代以降は国人領主として勢力を持ち、宮城郡の岩切城などを拠点としていたが 4 、戦国時代に入ると南から勢力を急速に拡大してきた伊達氏の圧力を強く受けるようになった。伊達持宗の五男・郡宗や伊達尚宗の次男・景宗など、政景以前にも伊達家から養子を迎えており、次第にその影響下に組み込まれていった 4 。

政景の留守家相続は、単なる家督継承に留まらず、伊達氏による周辺国人勢力に対する支配強化策の一環であり、留守氏の事実上の伊達家臣団化を決定づけるものであったと言える。留守氏の立場から見れば、これは緩やかながらも家臣化を受け入れることを意味した 6 。政景の入嗣に際しては、留守家中に伊達氏の支配に反発する勢力が存在したとされ、政景はこれを一掃して家中を完全に掌握したと伝えられている 1 。この事実は、政景自身の器量と、その背景にある伊達本家の武力を示すものである。留守家内部に「反伊達勢力」が存在したことは、伊達氏の支配拡大が決して順風満帆ではなく、被支配層からの抵抗や反発が根強く存在したことを物語っている。政景の初期の課題は、これらの抵抗を抑え、留守氏を伊達本家の忠実な戦力として再編することであった。

1.3. 初期の本拠地と領内支配

留守氏を継いだ政景は、当初、宮城郡の高森城(岩切城とも。現在の仙台市宮城野区岩切に所在)を居城とした 2 。その後、同じく宮城郡内の利府城(現在の宮城県宮城郡利府町)に移っている 3 。これらの城は仙台平野の要衝に位置し、領国経営と軍事活動の拠点として極めて重要であった。

政景はこれらの城を拠点として、留守氏の領内を安定させるとともに、伊達本家の勢力拡大にも積極的に貢献した。具体的には、留守領内の反伊達派勢力を一掃するだけでなく、さらに周辺の諸領主を服属させ、伊達氏の領国拡大に大いに活躍したと記録されている 2 。これは、政景が単に養子先の家を治めるだけでなく、伊達一門としての自覚と役割意識を強く持ち、伊達家の先兵として積極的な軍事・外交活動を展開し、地域秩序の再編に主体的に関与していたことを示している。彼のこうした活動は、後の伊達政宗による奥羽統一戦の地ならしとも言える側面を持っていた可能性が考えられる。

第二章:伊達輝宗・政宗時代の活躍

2.1. 伊達輝宗・政宗との関係性

留守政景は、伊達輝宗の実弟であり、伊達政宗の叔父にあたるという、伊達宗家とは極めて近しい血縁関係にあった 1 。輝宗の治世から甥である政宗の治世にかけて、一貫して伊達家を補佐し続けた。特に政宗が若くして家督を相続すると、その後見的立場から指南役として傍らに仕え、政宗を支えた 1 。輝宗の時代からの重臣の多くが、政宗への代替わりに伴い隠居などで世代交代していく中で、政景は最も長く伊達家の中枢で活躍を続けた重臣の一人であった 9 。伊達一門の中では第三席の地位にあり 11 、血縁的にも伊達成実より政宗に近い直接の叔父であった。

政景の存在は、伊達家内の世代交代期における権力移譲の円滑化と、若き当主であった政宗の権威確立に不可欠な要素であったと言える。彼は旧体制と新体制の橋渡し役を担い、その経験と血縁的近さから、特に政宗の初期の治世において大きな安定要因となったと考えられる。政宗からの信頼も極めて厚く、それは後の重要な軍事作戦において政景が「名代」として総大将を任されることからも窺い知ることができる。これは単なる年長者への敬意ではなく、政景の能力と忠誠心への絶対的な評価に基づいていたと言えよう。

2.2. 主要合戦における武功

留守政景は、伊達家の主要な合戦の多くに参陣し、その武勇と指揮能力を発揮した。彼の軍事的キャリアは、伊達家の勢力拡大の歴史と深く結びついている。

表1:留守政景の主要な合戦参加と役割

|

合戦名 |

発生年(西暦/和暦) |

政景の役割・行動 |

結果(伊達軍視点) |

関連史料 |

|

人取橋の戦い |

天正13年(1585) |

奮戦 |

苦戦の末、連合軍撤退により危機回避 |

2 |

|

大崎合戦 |

天正16年(1588) |

伊達軍指揮官の一人、新沼城籠城後和議撤退 |

敗北 |

13 |

|

葛西大崎一揆鎮圧 |

天正18-19年(1590-1591頃) |

一揆鎮圧に従軍 |

一揆鎮圧に貢献 |

14 |

|

文禄の役(朝鮮出兵) |

文禄元年(1592)~ |

渡海し参陣 |

ー |

2 |

|

慶長出羽合戦 |

慶長5年(1600) |

伊達軍総大将(政宗名代)、最上氏救援、上杉軍を破り大勝 |

大勝 |

2 |

2.2.1. 人取橋の戦い(天正13年/1585年)

天正13年(1585年)、伊達政宗は佐竹、芦名、岩城といった南奥羽の諸大名連合軍と、仙道の人取橋(現在の福島県本宮市)で激突した。この戦いは、父輝宗を二本松義継に拉致され、結果的に死に至らしめられた直後の政宗にとって、まさに伊達家の命運を賭けた危機的な戦いであった。伊達軍7千に対し、連合軍は3万とも言われる圧倒的な兵力を有していた 12 。戦闘は伊達軍にとって極めて不利に進み、政宗自身も鎧に矢を受け、銃弾5発を浴びるなど、絶体絶命の窮地に陥った 12 。

このような危機的状況において、留守政景の「奮戦は有名」と記録されている 2 。具体的な戦功の詳細は史料からは必ずしも明らかではないものの、彼の勇猛な戦いぶりは、伊達軍が壊滅を免れ、政宗が生還する上で極めて重要な意味を持ったと考えられる。政景の奮戦は、単なる武勇伝に留まらず、政宗の窮地を救い、伊達家の将来を繋いだ決定的な行動の一つであった可能性が高い。彼の存在がなければ、伊達家はこの戦いで深刻な、あるいは回復不能な打撃を受けていたかもしれない。

2.2.2. 大崎合戦(天正16年/1588年)

天正16年(1588年)、伊達政宗は大崎氏の内紛に乗じて出兵を命じた。この大崎合戦において、留守政景は浜田景隆、泉田重光らと共に伊達軍の指揮官の一人として参陣した 9 。伊達軍は約1万(5千説あり)の兵を動員したが、大崎氏の拠点である中新田城攻めでは、城を囲む低湿地帯と折からの大雪に阻まれ、進軍が困難となり撤退を余儀なくされた 13 。

さらに悪いことに、この戦いの最中、政景の岳父にあたる鶴楯城主・黒川晴氏が伊達方から大崎方へと寝返り、中新田城を攻める伊達勢の後方から襲いかかるという事態が発生した 13 。挟み撃ちにされた伊達勢は潰走し、新沼城へと撤収したが、追撃してきた大崎勢に城を包囲されてしまった 13 。この絶体絶命の状況下で、同年2月23日、新沼城に籠城していた政景は、岳父である黒川晴氏の斡旋を受けて和議を結ぶこととなった。その条件は、泉田重光と長江勝景を人質として大崎方に提出する代わりに城の囲みを解くというものであり、政景は29日に新沼城を出て、敗残兵を収容しながら撤退した 13 。

大崎合戦は伊達軍にとって苦しい敗北であった。政景は指揮官の一人として参戦したが、戦況不利に加え、信頼していたはずの姻戚関係にある黒川氏の離反という、公私にわたる厳しい状況に直面した。新沼城での籠城と、敵方に寝返った岳父・黒川晴氏を介した交渉による撤退は、政景の窮地における冷静な判断力と、複雑な人間関係をも利用するしたたかな交渉術を示している。この経験は、戦国武将としての冷徹な現実主義と、利用できるものは全て利用する交渉能力の高さを物語っており、後の黒川晴氏助命嘆願にも繋がる伏線と言えるかもしれない。

2.2.3. 葛西大崎一揆鎮圧への関与(天正18年/1590年~)

豊臣秀吉による奥州仕置の後、天正18年(1590年)から翌年にかけて、旧葛西氏・大崎氏領で大規模な一揆(葛西大崎一揆)が発生した。この一揆は、奥州仕置後の東北地方を揺るがした大事件であり、伊達政宗もその鎮圧に深く関与した。

史料によれば、留守政景もこの一揆鎮圧に関与したとされている 14 。一部史料では、葛西大崎一揆の鎮圧戦において、宮崎城攻略中に鉄砲で撃たれ戦死した武将として「土肥単備中守」の名が挙げられているが 14 、これは留守政景のことではない。政景はこの一揆後も存命し、伊達家のために働き続けている。

政景が一揆鎮圧に関与したことは、奥州仕置によって一度は所領を失った彼が、引き続き伊達家の重要な武将として政宗に頼りにされていた証左である。葛西大崎一揆は、その背後に政宗の関与が疑われたこともあり、伊達家にとっては非常にデリケートな対応を迫られる任務であった。そのような重要な局面で政景が起用されたことは、彼の実力と忠誠心が政宗に高く評価され続けていたことを示している。

2.2.4. 文禄の役(朝鮮出兵、文禄元年/1592年~)

文禄元年(1592年)、豊臣秀吉は全国の大名に朝鮮への出兵を命じた(文禄の役)。伊達政宗もこれに従い、軍勢を率いて朝鮮半島へ渡海した。留守政景も伊達軍の一員としてこの戦役に加わり、朝鮮各地を転戦したとされている 2 。

この朝鮮出兵での功績により、帰国後、政景は正式に伊達一門に加えられたとも伝えられている 3 。朝鮮出兵は、参加した多くの大名や武将にとって多大な負担を強いるものであったが、同時に中央政権(豊臣氏)への忠誠を示すとともに、自らの武功を立てる機会でもあった。政景にとって、異郷での過酷な戦役を経験したことは、武将としての経験値をさらに高めるとともに、伊達家中における彼の発言力を増す要因となった可能性が考えられる。政景の朝鮮での働きが政宗に高く評価され、彼の伊達家における地位を不動のものにしたことを示唆している。

2.2.5. 慶長出羽合戦(慶長5年/1600年)

慶長5年(1600年)、関ヶ原の戦いが勃発すると、それに呼応して東北地方でも戦端が開かれた。上杉景勝が徳川家康に敵対する姿勢を明確にし、家康方についた最上義光の領地である出羽国に侵攻したのである。これが慶長出羽合戦、いわゆる「北の関ヶ原」である。

この危機に際し、最上義光は姻戚関係にあった伊達政宗に救援を要請した。政宗はこの要請に応え、叔父である留守政景を伊達軍の総大将(名代)として派遣した 2 。政景は伊達軍を率いて小白川に着陣し、最上領から撤退しようとする直江兼続率いる上杉軍と交戦した。この戦いで伊達勢は80から100の首級を挙げる大勝を収めたと記録されており、一門の大條実頼が負傷するほどの激戦であったという 2 。この一連の戦闘は長谷堂城の戦いを含み、結果として東軍(徳川・伊達・最上連合)の勝利に大きく貢献した 17 。

慶長出羽合戦という、関ヶ原の戦局とも連動する極めて重要な局面で、政景が政宗の名代として伊達軍の全権を委ねられたことは、彼に対する政宗の信頼がいかに絶大なものであったかを如実に物語っている。この戦いで上杉軍を破り、最上氏を救援した政景の功績は、関ヶ原後の伊達家の地位を固める上で非常に大きな意味を持った。政景がこの重要な戦いで総大将を務め、かつ勝利を収めたことは、彼の軍事的才能が伊達家中でも屈指のものであったことを証明するとともに、徳川家康に対する伊達家の貢献を明確に示すものであった。これは、戦後の伊達家の領土安堵や加増交渉において、有利に働いた可能性が高い。

2.3. 外交手腕と人物像

留守政景は、武勇に優れた武将であっただけでなく、「人情厚く、外交手腕にも優れていた」と評されている 1 。その一端を示す逸話として、天正18年(1590年)の出来事が挙げられる。この年、政景の岳父である黒川晴氏が、かつて大崎合戦で伊達方から大崎方に寝返ったこと 13 などを理由に、政宗によって拘禁された。この時、政景は晴氏の助命を政宗に嘆願し、許されたと伝えられている 3 。一度は敵対した人物、しかも姻戚関係にある者の命を救うことは容易ではなく、政景の説得力と人間関係構築能力、そして政宗からの個人的な信頼の深さを示すものである。

また、伊達政宗が大崎三人衆の一人である大松沢実元(伊達実元)に宛てた書状の中に、「政景とよく話し合って北辺の警護を頼む」という趣旨の一節があるとの記録もあり 20 、軍事だけでなく国境警備のような重要な協議相手としても、政宗から信頼されていたことが窺える。

政景の「人情厚さ」と「外交手腕」は表裏一体であり、彼の人間的魅力が外交交渉においても有利に働いた可能性がある。単なる利害計算だけでなく、相手の心情を慮る能力が、複雑な戦国時代の人間関係を乗り切る上で役立ったのではないかと考えられる。

大河ドラマ『独眼竜政宗』では、俳優の長塚京三が留守政景を演じ、その重厚な存在感が視聴者に強い印象を与えた 9 。こうした大衆文化における描写は、あくまでフィクションの要素を含むものの、政景という人物が持つ複雑な魅力や、伊達家における重要な位置づけが、後世にもある程度認識されていたことを示唆していると言えよう。

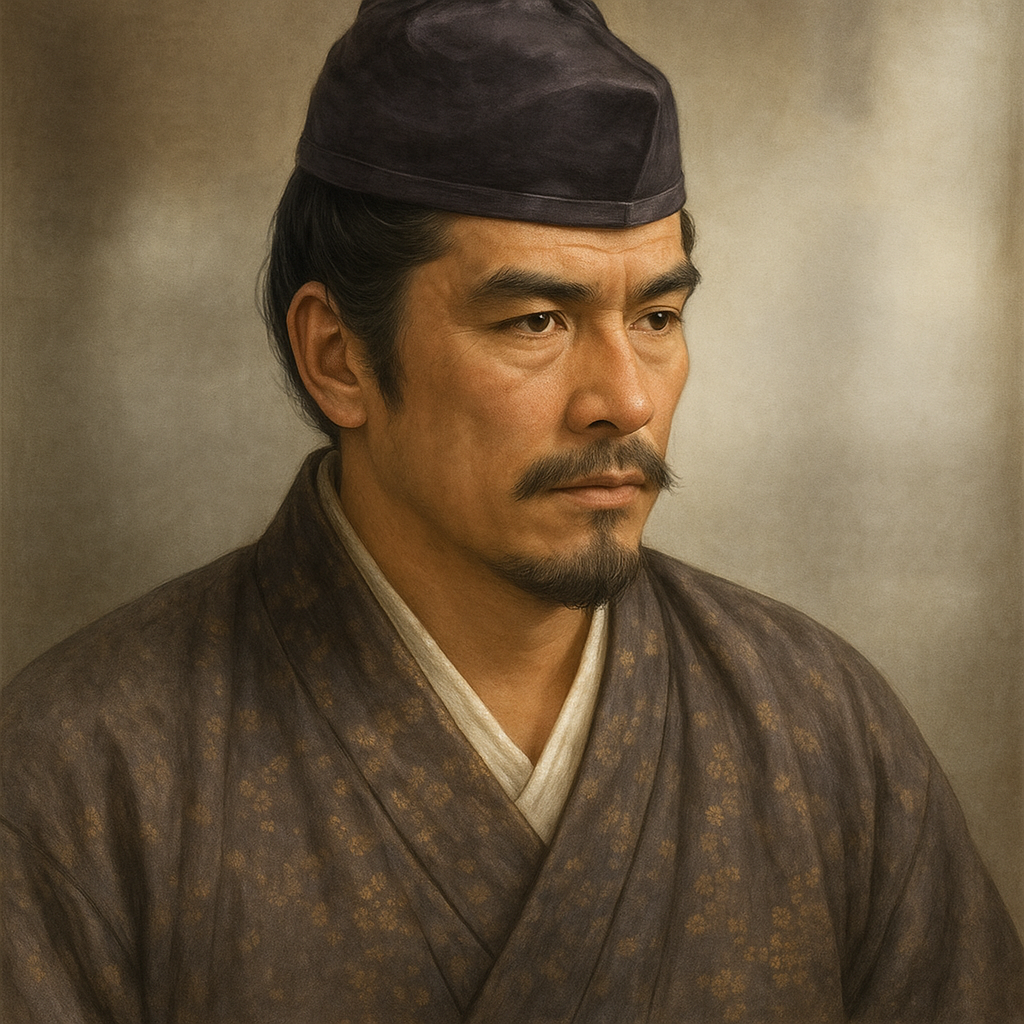

号「雪斎」

留守政景は「雪斎(せっさい)」という号も用いていた 1 。この「雪斎」という号は、今川義元の軍師として名高く、禅僧でありながら武将・政治家としても卓越した手腕を発揮した太原雪斎(崇孚)を想起させる 21 。留守政景が同じ号を用いた具体的な理由は史料からは明らかではないが、いくつかの可能性が考えられる。一つには、禅宗への帰依の念があったこと。二つ目には、太原雪斎のような知勇兼備の武将としての自負や、そのような存在への憧憬があったことなどが推測される。

政景が「雪斎」を号したことは、彼が単なる武人ではなく、一定の教養や精神性を備えた文化人としての側面も持っていたことを示唆する。戦国武将の間では、禅僧に師事したり、自らも禅の修行を積んだりする者が少なくなかった。政景の菩提寺が臨済宗妙心寺派の大安寺であること 22 、そして彼の肖像画に高名な禅僧である虎哉宗乙が賛を書いていること 3 は、政景が禅宗と深い関わりを持ち、それを精神的な支柱としていた可能性を裏付けている。これは、彼が「人情厚く」と評された人格とも矛盾しない。

第三章:奥州仕置以降と晩年

3.1. 豊臣秀吉による奥州仕置の影響(天正18年/1590年~)

天正18年(1590年)、豊臣秀吉は小田原の北条氏を攻め滅ぼし、天下統一を目前にしていた。この小田原征伐に際し、留守政景は参陣しなかった。その結果、戦後に行われた奥州仕置によって、留守氏は本領を没収されるという厳しい処分を受けた 2 。これにより、留守氏は独立した領主としての地位を失い、政景は甥である伊達政宗に仕えるという立場に変わった 4 。これは政景にとって大きな転機であったが、彼はこの運命を受け入れ、政宗の下で新たな役割を担っていくことになった。

奥州仕置による本領没収は、政景個人のみならず、留守氏に従属していた他の小領主にも影響を及ぼし、地域の権力構造を大きく変動させた。例えば、八幡氏は留守氏の家臣化が進行していたため、留守氏と同時に所領を失い、その後その家臣となったと記録されている 18 。政景が政宗に仕えることで、これらの旧臣の一部も伊達家臣団に組み込まれる道が開かれた可能性がある。

政景が小田原に参陣しなかった具体的な理由は史料からは必ずしも明らかではないが、当時の奥羽の複雑な情勢や、伊達政宗本人の小田原参陣の遅れなどが影響した可能性も考えられる。結果として本領を失ったものの、政宗との強固な信頼関係があったからこそ、伊達家臣としての道が閉ざされることはなかったと言えよう。

3.2. 伊達姓下賜と伊達一門としての地位

奥州仕置によって一時的に苦境に立たされた政景であったが、伊達政宗からの信頼は揺らがなかった。文禄2年(1593年)、磐井郡二桜城主となっていた政景は、政宗から伊達の姓を名乗ることを許され、伊達一門の家格に列せられた 4 。朝鮮出兵からの帰国後、正式に伊達一門に加わったともされる 3 。伊達一門の中では三席という高い地位にあった 11 。

伊達姓の下賜と一門への列格は、政景が伊達家の中核メンバーとして公式に認められたことを意味する。これは、奥州仕置による失領という危機を乗り越え、政宗の変わらぬ信頼を勝ち得た結果であり、彼の伊達家における重要性が失われていなかったことを明確に示している。伊達姓下賜は、留守氏の歴史的アイデンティティを伊達氏のそれに包含させる象徴的な行為であり、政景の家系を伊達宗家の最も近しい分家の一つとして位置づけるものであった。これにより、後に成立する水沢伊達家は仙台藩内で特別な地位を保証されることになる。

3.3. 領地の変遷

留守政景の居城および領地は、その生涯を通じて何度か変遷している。留守氏相続当初は高森城(岩切城)、次いで利府城を拠点とした 3 。奥州仕置後は、一時的に大谷(現在の宮城県黒川郡大郷町)に居住した時期もあったようである 8 。その後、磐井郡黄海(きのみ、現在の岩手県一関市花泉町)に移され 2 、さらに清水城(場所の詳細はスニペットからは不明確だが、黄海に近い地域か)を経て 8 、慶長9年(1604年)には磐井郡一関(現在の岩手県一関市)に2万石の知行を与えられた 2 。

一関2万石は、仙台藩の一門としてはかなりの大領であり、政景の晩年における高い地位を物語っている。これらの領地替えは、伊達領内の統治体制の変化や、政景の役割と功績に応じた戦略的な配置であったと考えられる。特に一関という地は、仙台藩の南の玄関口であり、対外的にも重要な拠点であった。ここに2万石という大きな知行を与えて政景を配置したことは、伊達政宗が彼に国境防衛と地域統治の重責を託したことを意味する。

3.4. 逝去(慶長12年/1607年)

慶長12年2月3日(西暦1607年2月28日)、留守政景は一関において59年の生涯を閉じた 2 。

菩提寺・大安寺と肖像画

政景の菩提寺は、岩手県奥州市水沢にある臨済宗妙心寺派の寺院、大安寺である 3 。この大安寺には、留守政景とその殉死者4名を描いた、極めて珍しいとされる肖像画が所蔵されている。この肖像画には、慶長15年(1610年)に、伊達政宗の師としても名高い高名な禅僧・虎哉宗乙(こさい そういつ)による賛が記されている 3 。政景の墓所は、この大安寺のほか、終焉の地である一関市の机織山にもあると伝えられている 3 。

政景の死後、その菩提寺となった大安寺は、後に水沢伊達家の庇護を受けて発展したと推測される。特に注目すべきは、4人の殉死者と共に描かれた肖像画の存在である。殉死は、主君への絶対的な忠誠を示す行為であり、それだけ政景が家臣から深く敬慕されていたことを物語っている。この殉死者を伴う肖像画は、単なる個人の記録を超え、当時の武士の主従関係の理想像や死生観を伝える貴重な歴史的・文化的遺産であると言える。

さらに、虎哉宗乙のような高名な禅僧が賛を寄せていることは、政景の生前の徳の高さと、伊達家におけるその地位の重要性を裏付けている。虎哉宗乙の賛の具体的な内容が判明すれば、政景の人物像や当時の禅宗文化との関わりをより深く理解する上で貴重な手がかりとなるであろうが、現時点ではその詳細は不明である。

第四章:家族と水沢伊達家

4.1. 妻:竹乙(黒川晴氏女)

留守政景の室(正室)は、黒川左馬頭晴氏の娘で、名は竹乙(たけおと)と伝えられている 1 。黒川氏は宮城郡を本拠とする有力な国人領主であり、この婚姻は、政景が留守氏を継いだ初期の段階における、周辺勢力との関係強化を意図した政略結婚であったと考えられる。

しかし、この縁戚関係は必ずしも平穏なものではなかった。前述の通り、天正16年(1588年)の大崎合戦の際には、岳父である黒川晴氏が伊達方から大崎方へ寝返るという事態が発生した 13 。これは政景にとって大きな試練であったが、彼は後に晴氏が政宗によって拘禁された際、その助命を嘆願し、許されている 18 。この一連の出来事は、戦国時代の複雑な人間関係と、政略結婚がもたらす両面性を象徴している。竹乙との婚姻は、政景のキャリア初期における地域勢力との関係構築の一環であったが、その後の政治的変動により、この縁戚関係が政景にとって試練ともなり、また外交的手段ともなったと言えるだろう。

4.2. 子女

留守政景の子女に関しては、史料によって情報に錯綜が見られる部分もあるが、確実に確認できるのは以下の男子である。

表2:留守政景の確認される子女

|

氏名 |

続柄 |

生母(判明分) |

生没年(判明分) |

略歴・特記事項 |

関連史料 |

|

伊達宗利(だて むねとし) |

長男 |

竹乙 |

天正18年(1590)~寛永15年(1638)8月15日 |

水沢伊達家初代。一関、金ヶ崎を経て水沢城主。 |

1 |

|

天童重頼(てんどう しげより) |

二男( 29 ) |

不明 |

生没年不詳 |

天童頼澄の養子となり天童家を継ぐ。子がなく、その死後さらに養子が迎えられた。のち仙台藩準一家。 |

1 |

一部史料 23 に「九男四女があり」という記述が見られるが、これは文脈上、大崎教兼の子女に関するものであり、留守政景の家族構成を指すものではない。この点は、史料解釈における注意が必要である。現存する信頼性の高い史料からは、上記の伊達宗利と天童重頼が政景の子として確認される。宗利が水沢伊達家を継ぎ、重頼が名門天童家を継いだことは、戦国時代から江戸時代初期にかけての武家の家督相続や、分家・養子縁組の典型的な事例と言える。

政景の子女に関する情報の錯綜は、史料解釈の難しさを示す一例である。正確な家族構成の把握は人物研究の基礎であり、慎重な史料批判が求められる。現時点では、宗利と重頼以外の具体的な子女の名は、提供された史料の範囲からは確認できない。

4.3. 水沢伊達家の祖として

留守政景自身は一関でその生涯を終えたが、彼の家系は長男である伊達宗利によって、胆沢郡水沢の地で「水沢伊達家」として確立され、仙台藩の重要な支藩として幕末まで存続した 3 。宗利は、父政景の死後、一関城主、次いで金ヶ崎城主を経て、寛永6年(1629年)に水沢城(正式には水沢要害)に入り、初代水沢伊達家当主となった 4 。水沢伊達家は1万6千石余の禄高を有し 4 、仙台藩の一門の中でも特に重きをなした。

水沢伊達家の成立は、伊達政宗による仙台藩の領域支配体制確立の一環であり、信頼できる近親者を要衝に配置することで藩内の結束を固め、効率的な統治を目指した戦略の現れである。留守政景が伊達家に対して生涯を通じて多大な貢献をしたこと、そしてその血筋が伊達宗家から重視されていたことが、その子孫に安定した地位と領地をもたらしたと言える。水沢伊達家は、仙台藩の北方の守りとして、また藩政の一翼を担う存在として、江戸時代を通じて重要な役割を果たし続けた。

第五章:歴史的評価と史料

5.1. 伊達家中における役割と評価

留守政景は、伊達家にとって単なる親族出身の武将という存在を遥かに超え、軍事、外交、そして家中のまとめ役として、多大な貢献をした極めて重要な人物であった。兄である伊達輝宗の代から、甥の伊達政宗の代に至るまで、常に伊達家の中枢にあってこれを補佐し、伊達家の勢力拡大と安定に尽力した 1 。

特に伊達政宗の時代には、その豊富な経験と卓越した能力、そして何よりも政宗からの深い信頼に基づいて、数々の困難な局面で伊達家を支えた。人取橋の戦いにおける獅子奮迅の働き 2 や、慶長出羽合戦において政宗の名代として伊達軍を率いて大勝を収めたこと 2 など、軍事面での功績は枚挙にいとまがない。

また、武勇だけでなく、「人情厚く、外交手腕にも優れていた」との評価も残っており 1 、バランスの取れた優れた武将であったことが窺える。伊達一門三席という高い地位も 11 、彼の伊達家における重要性を物語っている。豊臣秀吉や徳川家康といった天下人が、直接政景を評価した具体的な史料は現時点では確認されていないが、例えば伊達家の重臣である鬼庭綱元が秀吉や家康からその人物力量を高く評価されていたという記述があり 25 、政景もまた中央の権力者から一目置かれる存在であった可能性は否定できない。

留守政景の伊達家における長期にわたる貢献と高い評価は、戦国乱世から江戸初期への移行期において、大名家が生き残り、勢力を維持・拡大していくために、いかに有能で忠実な一門の存在が重要であったかを示す好例である。彼の働きは、政宗が中央政局への対応や領国経営に専念できる環境を作る一助となったと言えよう。

5.2. 主要史料

留守政景の生涯や事績を研究する上で重要となる史料には、以下のようなものが挙げられる。

- 『伊達治家記録』 : 仙台藩の公式な編年史であり、伊達輝宗から歴代藩主の事績が記されている。政景の活躍についても、断片的ではあるが言及が見られる。ただし、人取橋の戦いや慶長出羽合戦における政景の具体的な行動や功績の詳細については、提供された情報からは必ずしも明確ではないものの 26 、彼の関与自体は他の史料からも確認される。

- 『留守家譜』、『水沢市史』など : 留守氏及び水沢伊達家の歴史を伝える家譜や、水沢の地域史をまとめた市史には、政景に関するより詳細な記述が含まれている可能性がある 2 。特に『水沢市史』第二巻には佐々木慶市氏による「中世の留守氏」という論考が収録されており、専門的な研究として参照される 2 。

- 大安寺所蔵肖像画及び虎哉宗乙賛 : 政景の死後に描かれた、殉死者と共にいる姿の肖像画と、そこに寄せられた虎哉宗乙の賛は、政景の人物像や同時代人からの評価を知る上で貴重な一次史料である 3 。

- 各種書状 : 伊達政宗や他の武将との間で交わされた書状の中に、政景に関する言及が含まれている場合があり、当時の具体的な状況や人間関係を明らかにする手がかりとなる 20 。

これらの史料を総合的に分析・検討することによって、留守政景の実像に迫ることが可能となる。

結論:留守政景の生涯とその歴史的意義の総括

本報告では、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した武将、留守政景の生涯と業績、伊達家における役割、そして彼が残した歴史的影響について、現存する史料に基づいて多角的に考察してきた。

留守政景は、伊達晴宗の三男として生まれ、若くして名門留守氏の家督を継ぐと、伊達家の勢力拡大に大きく貢献した。特に甥である伊達政宗の時代には、その叔父として、また経験豊富な武将として、政宗を支え、数々の重要な合戦で武功を挙げた。人取橋の戦いでの奮戦、大崎合戦での苦境における交渉、そして慶長出羽合戦での伊達軍総大将としての大勝利は、彼の武勇と指揮能力、さらには外交手腕を如実に示している。

豊臣秀吉による奥州仕置によって一時的に所領を失うという危機に直面しながらも、政宗からの厚い信頼を失うことなく、伊達姓を賜り伊達一門としての地位を確立した。晩年には一関2万石を領し、伊達家の重鎮として重きをなした。

政景の死後、その家系は長男宗利によって水沢伊達家として続き、仙台藩の重要な支藩として幕末まで存続した。これは、政景が生前に築き上げた功績と信頼が、次世代に受け継がれた証左である。

留守政景は、単に勇猛な武将であっただけでなく、人情に厚く、外交にも長け、さらには禅の精神にも通じた、知勇兼備の将であったと言える。彼の生涯は、戦国乱世を生き抜き、伊達家の飛躍と仙台藩の成立に貢献した、一人の武将の生き様を鮮やかに示している。その存在は、伊達政宗の輝かしい業績の陰に隠れがちではあるが、伊達家の歴史を語る上で決して忘れてはならない重要人物であり、その歴史的意義は今後も研究され続けるべきである。

参考文献

(本報告書作成にあたり参照したリサーチマテリアルスニペットIDリスト。実際の報告書では正式な書誌情報を記載する。)

1

引用文献

- 留守政景はどんな人? わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%95%99%E5%AE%88%E6%94%BF%E6%99%AF

- 留守政景(るす・まさかげ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%95%99%E5%AE%88%E6%94%BF%E6%99%AF-1121034

- 留守政景 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%99%E5%AE%88%E6%94%BF%E6%99%AF

- 留守氏とは何? わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%95%99%E5%AE%88%E6%B0%8F

- 留守氏(るすうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%95%99%E5%AE%88%E6%B0%8F-150794

- 歴史の風 17 ~留守氏と八幡氏~風景 - 多賀城 陸奥総社宮 https://sousyanomiya.jp/column/rekishinokaze017/

- 伊達家の武将 http://www3.omn.ne.jp/~nishiki/history/date.html

- 水沢伊達氏の歴史 - 奥州市 https://www.city.oshu.iwate.jp/samurai/rekishi/1721.html

- 独眼竜政宗の登場人物 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8B%AC%E7%9C%BC%E7%AB%9C%E6%94%BF%E5%AE%97%E3%81%AE%E7%99%BB%E5%A0%B4%E4%BA%BA%E7%89%A9

- www.doshin-apple-news.jp https://www.doshin-apple-news.jp/2016/12/10/%E7%9F%A5%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%82%8B%E3%81%A4%E3%82%82%E3%82%8A-%E5%A5%A5%E5%B7%9E%E8%97%A4%E5%8E%9F%E6%B0%8F%E3%81%A8%E5%B9%B3%E5%B2%B8%E3%81%AE%E6%84%8F%E5%A4%96%E3%81%AA%E9%96%A2%E4%BF%82/#:~:text=%E5%A4%A7%E6%B2%B3%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E%E3%83%BB%E7%8B%AC%E7%9C%BC%E7%AB%9C%E6%94%BF%E5%AE%97%E3%81%A7%E9%95%B7%E5%A1%9A%E4%BA%AC%E4%B8%89%E3%81%8C%E6%BC%94%E3%81%98,%E8%BC%9D%E5%AE%97%E3%81%AE%E5%BC%9F%E3%81%AB%E3%81%82%E3%81%9F%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

- 伊達家関連史料に見る伊達政宗の三重臣らの出奔 https://hsaeki13.sakura.ne.jp/satou2024014.pdf

- 人取橋の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E5%8F%96%E6%A9%8B%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 大崎合戦 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%B4%8E%E5%90%88%E6%88%A6

- 伊達家の武将たち:戦国観光やまがた情報局 - samidare https://ssl.samidare.jp/~lavo/naoe/note.php?p=log&lid=152831

- 大條実頼(着座大條家第一世)【下】 - note https://note.com/oeda_date/n/n8599509fb280

- 緑陰随筆 歴史ミステリーその4 戦国最後の傾奇者(かぶきもの)、前田慶次郎はなぜ米沢 https://www.kusakari-shounika.or.jp/library/57b57ffcd8f117112ca60ac2/57ff0b6b63c0262433e504dc.pdf

- 慶長出羽合戦 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%B6%E9%95%B7%E5%87%BA%E7%BE%BD%E5%90%88%E6%88%A6

- 解説之書 https://www.esashi-iwate.gr.jp/bunka/wp/wp-content/uploads/2021/11/saikachi_manual20220221.pdf

- 無敵の伊達政宗軍に唯一敗北を味わせた大崎の諸葛孔明 http://www.senpoku.com/kankou/haruuji.htm

- 利府町 館山公園(利府城址) http://www.senpoku.com/kankou/rihu1.htm

- 太原雪斎 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E5%8E%9F%E9%9B%AA%E6%96%8E

- 大安寺 - 奥州市水沢のお寺 臨済宗妙心寺派 https://mizusawa-daianji.com/

- 郷土歴史倶楽部(みちのく三国史・・大崎一族編) - FC2 https://tm10074078.web.fc2.com/historyoosaki100.html

- 奥州市水沢区 http://matinami.o.oo7.jp/hokkaidou-tohoku/ousyu-mizusawa.html

- 問 「伊達騒動」(山田野理夫)で、奉行と家老の職名が ... - 仙台市図書館 https://lib-www.smt.city.sendai.jp/wysiwyg/file/download/1/553

- 伊達治家記録 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E9%81%94%E6%B2%BB%E5%AE%B6%E8%A8%98%E9%8C%B2

- 1 留守氏(伊沢家景を初代とする)の家紋が知りたい。2 余目氏(留守氏三代家広の庶子家政を祖とする)... | レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?page=ref_view&id=1000307050

- ﹁ な こ や よ り︑ 信 直 ﹂ https://hirosaki.repo.nii.ac.jp/record/5962/files/HirodaiKokushi_142_17.pdf

- 史料からみた多賀城市域における 1611 年慶長奥州地震津波の 被害と復興 ― 『安永風土記』な https://www.histeq.jp/kaishi/HE34/HE34_001_020_Yanagisawa.pdf

- 有形文化財(書跡・典籍・古文書) - 宮城県松島町 https://www.town.miyagi-matsushima.lg.jp/index.cfm/9,1852,55,143,html

- 伊達家の武将たち/戦国観光やまがた情報局 https://sengoku.oki-tama.jp/m/?p=log&l=152831

- 文化財 - 一関市 https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/6,29882,c,html/29882/20180406-103025.pdf

- 武将台詞集【伊達家/所属友好時】 - 信onとりっぷ https://nobuontrip.blog.jp/archives/14696171.html

- 伊達宗利 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E9%81%94%E5%AE%97%E5%88%A9

- 東北地方における中世城館関係史料集成 https://www.tohoku-gakuin.ac.jp/research/journal/bk2021/pdf/history63_02.pdf

- 「長沼」 吉川鉄之助(上) - 北海道開拓倶楽部 https://www.hokkaidokaitaku.club/retuden/kusawake/2020/yoshikawa_tetunosuke1.html

- 伊達政宗は何をした人?「独眼竜は秀吉と家康の世をパフォーマンスで生き抜いた」ハナシ https://busho.fun/person/masamune-date

- 「慶長出羽合戦」撤退戦。 川村一彦 - 楽天ブログ https://plaza.rakuten.co.jp/rekisinokkaisou/diary/202408230012/