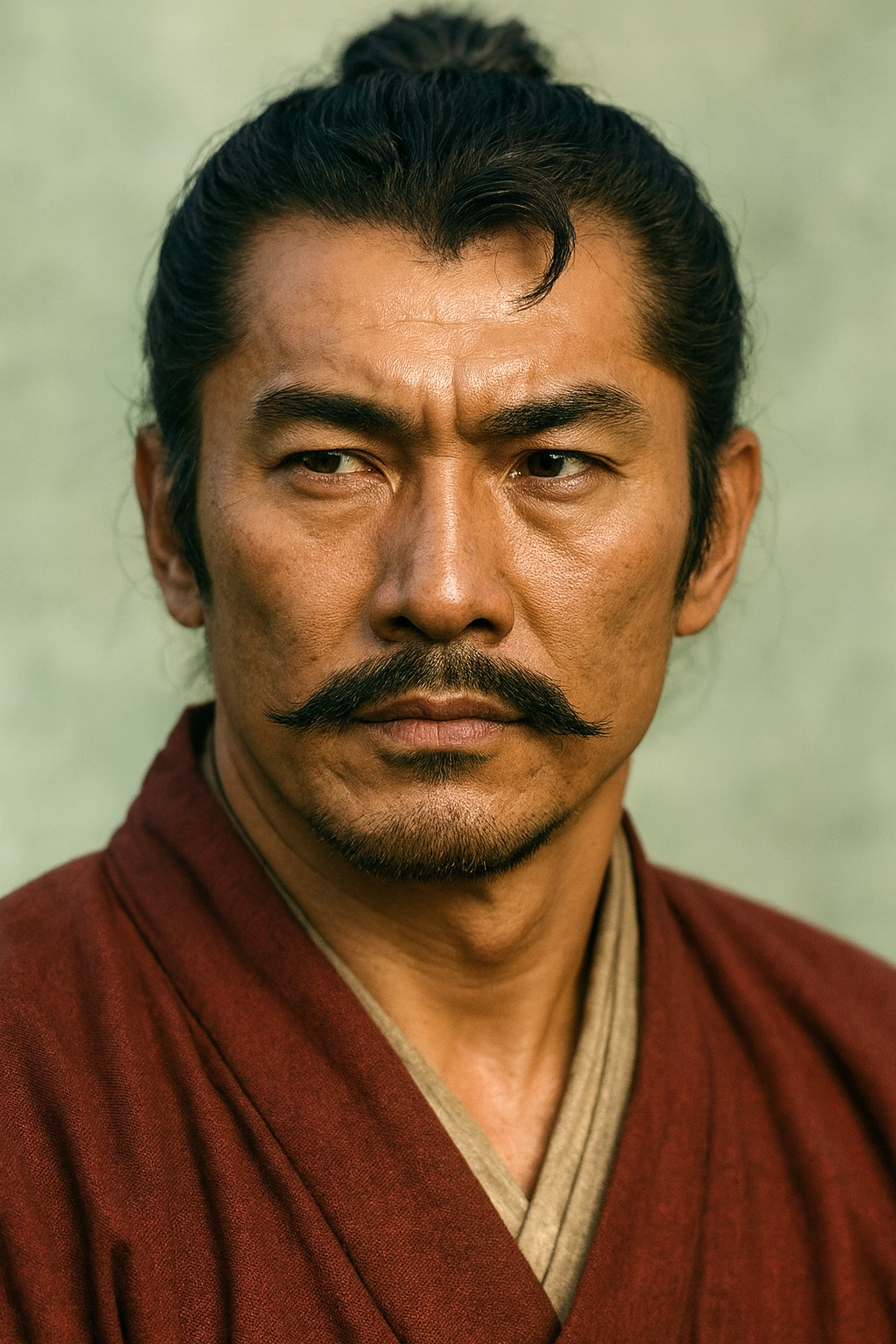

留守郡宗

留守郡宗は伊達持宗の五男で、留守氏の内紛に乗じて養子となり家督を継承。伊達氏の勢力拡大に貢献し、留守氏を伊達一門に組み込んだ。

伊達氏の尖兵か、名家の維持者か―留守郡宗の生涯と十五世紀奥州の権力闘争

序章:混沌の陸奥―留守郡宗が生きた時代

室町時代中期の十五世紀、中央における幕府の権威は徐々に揺らぎ始め、その影響は遠く陸奥国にも及んでいた。かつて奥州探題としてこの地に君臨した大崎氏の統制力には陰りが見え始め、権力の空白が生じつつあった。この機を捉え、出羽国を拠点としていた伊達氏が、陸奥国南部へと急速に勢力を伸長させる。留守郡宗(るす くにむね)は、まさにこのような旧秩序が崩壊し、新たな覇権が形成されようとする激動の時代に生を受けた人物である。

留守氏の本拠は、現在の宮城県仙台市周辺にあたる宮城郡であった 1 。藤原北家道兼流を称する由緒ある名族であり 2 、鎌倉時代以来の歴史を持つが 3 、十五世紀に至ってはその立場は極めて脆弱であった。北には旧来の宗主格である大崎氏、そして南からは新興勢力である伊達氏が迫り、二大勢力の狭間で、氏族の存亡を賭した困難な政治的選択を迫られていたのである 4 。留守氏の居城であった岩切城は、この地域の要衝であったが、それは同時に、常に外部勢力の脅威に晒される地政学的な弱点をも意味していた 2 。

この留守氏が抱えていた構造的なジレンマは、やがて家中の深刻な内紛として表面化する。史料が示唆するように、この内紛は単なる家督争いに留まらず、「大崎方」と「伊達方」という、外部勢力との連携を巡る路線対立であった 4 。自立した勢力としての存続が困難になる中で、どちらの大勢力に庇護を求めるかという選択が、家臣団を二分するほどの深刻な対立を引き起こしたのである。伊達家から送り込まれた留守郡宗の存在は、この構造的な問題に対し、留守家中の主流派が下した一つの「解」であり、彼の生涯は、奥州における在地名族の変容と、伊達氏の戦国大名化への道程を象徴するものとなった。

第一部:伊達の子、留守の嗣子へ

第一章:伊達持宗の五男として

留守郡宗は、伊達家第十一代当主・伊達持宗の五男として生を受けた 2 。母は持宗の正室である憲徳院であり、郡宗が伊達家の嫡流に近い、高い身分にあったことが窺える 7 。彼の兄弟には、伊達家第十二代当主となった伊達成宗や、後に有力な分家である小梁川氏の祖となる盛宗などがおり、郡宗は伊達一族を構成する有力な一員であった 8 。

当時の伊達氏は、周辺の国人領主の家督争いや内紛に積極的に介入し、自らの子弟を養子として送り込むことで、その勢力圏を巧みに拡大していく戦略を推進していた 9 。これは、直接的な武力侵攻だけでなく、婚姻や養子縁組という手段を通じて、他氏族を実質的な支配下に置くという、高度な政治戦略であった。郡宗が留守家の養子となったのも、単なる偶然や個人的な事情によるものではなく、伊達氏が陸奥国南部における影響力を確立しようとする、この大きな戦略の一環として位置づけられるべき出来事であった。

第二章:揺れる留守家―家督相続の内紛

郡宗が歴史の表舞台に登場する直接的なきっかけは、留守家内部で発生した深刻な家督相続問題であった。留守家第十三代当主・留守持家の下で起こったこの内紛の具体的な構図については、史料によって若干異なる記述が見られる。

一つは、持家とその実子である満家が家督を巡って対立したとする「父子対立説」である 2 。これは、正統な後継者であるはずの満家を退けてまで、外部から養子を迎えなければならないほどの、深刻な事情があったことを示唆する。もう一つは、持家とその弟である飛騨守三郎二郎との間で争いが起こったとする「兄弟対立説」である 4 。

これらの史料の記述は、一見すると矛盾しているように思える。しかし、これらは一つの長期にわたる権力闘争の異なる側面や段階を捉えていると解釈することができる。本質は、留守家内部の「血縁の近さ(実子・満家)」や「兄弟間の序列」といった伝統的な継承原理が、外部勢力である伊達氏と大崎氏のどちらに与するかという「地政学的な選択」によって覆されようとしていた点にある。

この内紛は留守家内部の問題に留まらなかった。持家を中心とする一派(伊達派)は伊達氏に、そして対立する飛騨守の一派(大崎派)は大崎氏にそれぞれ支援を求め、争いは三年にも及ぶ抗争へと発展した 4 。これは、留守氏が長年にわたり伊達派と大崎派に分かれて争ってきた歴史の延長線上にあり 6 、もはや留守氏が自らの力だけで後継者を決定できないほどに弱体化し、外部勢力の介入を招かざるを得ない状況に陥っていたことを物語っている。この留守氏の脆弱性こそが、伊達家の子である郡宗が入り込む余地を生んだ最大の要因であった。

第三章:政略の駒として―郡宗の養子入り

長期にわたる内紛の末、留守家は一つの決断を下す。伊達氏の強力な軍事力を背景に、大崎氏の干渉を排除し、家の安泰を図ろうとした留守持家(あるいは家中の伊達派)の意向により、伊達持宗の五男・郡宗を養子として迎えることが決定したのである。郡宗は、留守持家の娘を娶る「婿養子」という形で留守家に入り、その家督を継承することとなった 2 。

仙台市の編纂した資料によれば、この歴史的な養子縁組が成立したのは嘉吉3年(1443年)頃(仙台市の資料では1438年と記されているが、持宗の没年等を考慮するとこの時期が妥当か)とされ、「伊達系留守氏の成立」として記録されている 6 。これは、留守氏が名実ともに伊達氏の強力な影響下に組み込まれた瞬間であった。この養子縁組は、伊達氏にとっては宮城郡という戦略的要衝への進出の足掛かりを確保する大きな勝利であり、一方で留守氏にとっては、家の存続と引き換えに独立性を失うという、苦渋に満ちた政治的選択であったと言える 9 。郡宗は、伊達氏の拡大戦略における重要な駒として、留守家の運命を大きく変える役割を担うことになったのである。

表1:留守郡宗を巡る主要人物関係図

|

家系 |

世代 |

人物 |

関係性 |

|

伊達家 |

第11代 |

伊達持宗 |

郡宗の実父 |

|

|

|

留守郡宗 |

持宗の五男。留守持家の婿養子となる |

|

|

第12代 |

伊達成宗 |

郡宗の兄 |

|

|

第13代 |

伊達尚宗 |

成宗の子。郡宗の甥 |

|

|

|

留守景宗 |

尚宗の次男。郡宗の婿養子となる |

|

留守家 |

第13代 |

留守持家 |

郡宗の養父(舅) |

|

|

|

留守満家 |

持家の実子。家督を継げず、余目家を継ぐ |

|

|

|

郡宗室(娘) |

持家の娘。郡宗に嫁ぐ |

|

|

第14/15代 |

留守郡宗 |

伊達家より入嗣 |

|

|

|

藤王丸 |

郡宗の実子。早世 |

|

|

|

景宗室(娘) |

郡宗の娘。留守景宗に嫁ぐ |

|

|

第15/16代 |

留守景宗 |

郡宗の跡を継ぐ |

第二部:留守家当主・郡宗の治世

第一章:留守家当主としての統治と後継者問題

留守家第十四代(あるいは十五代)当主となった郡宗は、岩切城を本拠として領国を治めた 2 。彼の治世における具体的な内政や軍事活動に関する詳細な記録は乏しい。しかし、伊達氏という強大な後ろ盾を得たことで、留守氏の立場は以前とは比較にならないほど安定し、長年のライバルであった国分氏に対して攻勢を強めることが可能になったと考えられる 11 。伊達の威光を背景に、郡宗は留守家の勢力を一時的に回復させた当主であったと推測される。

やがて郡宗には、待望の実子・藤王丸が誕生する 12 。伊達の血を引く父と、留守の血を引く母の間に生まれた藤王丸は、二つの家の血統を繋ぎ、留守家の新たな正統な後継者となるはずであった。しかし、この希望は長くは続かなかった。藤王丸は幼くして亡くなってしまうのである 2 。

藤王丸の早世は、単なる郡宗個人の悲劇に留まらなかった。それは、留守氏が伊達氏から自立する最後の可能性が断ち切られた、決定的な歴史の転換点であった。もし藤王丸が成長し、家督を継いでいれば、「伊達の血を引くが、留守家で生まれ育った当主」として、伊達氏に対してある程度の独自性を保ち、留守氏の主体性を回復できたかもしれない。しかし彼の死によって、留守氏は再び後継者不在の危機に陥り、その運命をさらに伊達氏に委ねる以外の選択肢を失った。この出来事により、留守氏の伊達氏への従属は、もはや不可逆的なものとなったのである。

第二章:次なる一手―娘婿・留守景宗の登場

嫡男・藤王丸を失った郡宗は、留守家の存続のために次なる手を打たねばならなかった。その選択は、再び伊達家に頼ることであった。郡宗は、自らの娘と、甥にあたる伊達家第十三代当主・伊達尚宗の次男である景宗を結婚させ、景宗を婿養子として後継者に指名したのである 2 。

この二度目の養子縁組により、留守氏は二代続けて伊達家から当主を迎えることになった。これは、「留守家の当主は伊達家から迎えるもの」という前例を確立し、事実上の慣習法として定着させる効果を持った。郡宗の娘は、伊達家と留守家という二つの家を血縁で繋ぐ媒介として、極めて重要な政治的役割を果たしたことになる 14 。これにより、留守氏に対する伊達氏の支配は、もはや揺るぎない盤石なものとなった。

明応4年(1495年)10月5日、留守郡宗は本拠である岩切城でその生涯を閉じた 2 。彼の死後、家督は計画通り、養子であり娘婿でもある留守景宗が継承した。

第三章:郡宗の娘たちが果たした役割

留守郡宗の遺した影響を考える上で、彼の娘たちの存在は看過できない。一人は前述の通り、留守景宗に嫁ぎ、伊達による留守家支配を継続させる上で中心的な役割を担った 14 。しかし、郡宗にはもう一人、娘がいたことが史料から確認できる。彼女は、留守氏の長年の宿敵であった国分氏の当主、国分胤実(たねざね)に嫁いでいるのである 2 。

これは、単なる縁組ではない。伊達の血を引く女性を介して、周辺の競合勢力を懐柔し、自らの勢力圏内に取り込もうとする、高度な戦略的婚姻政策であったと考えられる。この政策を主導したのは郡宗自身か、あるいは彼の背後にいた伊達尚宗であったかは定かではないが、伊達氏の勢力拡大戦略の一環であったことは間違いない。郡宗の娘たちは、単に婚姻の当事者であっただけでなく、伊達氏が宮城郡一帯に安定した支配網を築くための、重要な政治的ツールとして機能していたのである。彼女たちの存在は、武力だけでなく、血縁を巧みに利用して勢力を広げていった伊達氏の戦略の巧妙さを物語っている。

第三部:郡宗の遺したもの

第一章:傍流となった血脈―余目氏の成立

留守郡宗の養子入りによって、本来であれば家督を継ぐはずだった留守持家の実子・満家は、歴史の表舞台から退くことを余儀なくされた。しかし、彼は完全に排除されたわけではなかった。満家は、留守家の庶流(分家)である余目(あまるめ)家を継ぐことで、その血脈を存続させることになった 17 。

これにより、伊達の血が入る以前の、旧来の留守氏の血統は、本家から分かれた余目氏によって受け継がれていくことになる。これは、権力闘争の敗者を完全に粛清するのではなく、分家として存続させることで家中の分裂を最小限に抑え、遺恨を残さないように配慮した、当時の武家社会における一つの知恵であったと言えるだろう 17 。

ここに、歴史の複雑な綾が見て取れる。近世に入ってから伊達系留守氏によって編纂された公式の家譜である『留守氏家譜』は、皮肉にも、この傍流となった『余目氏家譜』を典拠の一つとして作成されているのである 17 。これは、本家を事実上乗っ取った形の伊達系留守氏が、自らの支配の正統性を補強するために、かつて駆逐したはずの旧来の血統が持つ歴史と権威を利用したことを示唆している。権力は新たな血統に移っても、その土地に根差した「歴史」そのものは、新たな支配者にとっても無視できない価値を持っていたのである。

第二章:歴史的遺産と伊達戦国大名化への道筋

留守郡宗が始めた伊達家からの養子受け入れは、留守氏の運命を決定づけた。郡宗から景宗へ、そして景宗の跡は伊達晴宗(伊達稙宗の子)の三男である政景へと、留守家の家督は伊達一族によって継承されていく 12 。これにより、留守氏は完全に伊達一門に組み込まれ、伊達政宗の時代には、政宗の叔父にあたる留守政景が当主として伊達軍の中核を担う、最も信頼される重臣の一人となった 1 。

郡宗の血は、さらに伊達家中で広がっていく。彼の娘が産んだ留守景宗の子孫たちは、伊達家中で重要な地位を占めた。例えば、景宗の三男であった宗家は、有力家臣である大條(おおえだ)氏の養子となり、その血筋を後世に伝えている 14 。この大條氏の直系の子孫が、現代のお笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお氏であることは、歴史の繋がりを感じさせる興味深い事実である 14 。

留守郡宗という人物個人の具体的な事績に関する記録は、極めて乏しい。しかし、彼の存在がなければ、伊達氏の宮城郡への進出はより困難なものとなり、後の伊達政宗の飛躍の土台となる広大な領国形成も、大きく遅れていた可能性がある。郡宗は、自らの意思がどうであれ、結果として伊達氏の拡大戦略の最も成功した「尖兵」として、また、名門留守家の名跡を伊達の世へと繋ぐ「維持者」として、奥州の歴史に消えることのない大きな足跡を残したのである。

結論:留守郡宗という「結節点」

留守郡宗の生涯は、一個人の物語として捉えるよりも、十五世紀後半の奥州における二つの大きな歴史的潮流が交差した「結節点」として理解することで、その本質がより鮮明になる。

一つ目の潮流は、室町時代を通じて続いてきた在地領主が、戦国の荒波の中で自立性を失い、より大きな権力構造の中に再編されていく「在地領主の変容」という流れである。名門の誉れ高き留守氏が、自家の後継者すら自力で決められず、外部勢力の介入に運命を委ねたことは、この流れを象徴している。

二つ目の潮流は、伊達氏が武力だけでなく、婚姻や養子縁組といった政略を駆使して周辺勢力を巧みに吸収・支配し、一個の国人領主から戦国大名へと脱皮していく「新たな権力の形成」という流れである。郡宗の養子入りは、この伊達氏の戦略が最も効果的に機能した事例の一つであった。

留守郡宗は、この二つの巨大な流れがぶつかり、そして融合する、まさにその中心に位置していた。彼の人生は、個人の意思や能力を超え、氏族の生存戦略と大国の拡大政策という、より巨大な力によって動かされた。その意味で、留守郡宗の生涯は、戦国前夜の奥州に生きた武士の宿命と、時代の大きなうねりを内包した、歴史の縮図そのものであったと言えるだろう。彼の存在は、伊達政宗へと至る伊達家の発展史において、決して欠かすことのできない重要な一齣なのである。

引用文献

- 留守政景 / 伊達政景 - みちのくトリッパー https://michinoku-ja.blogspot.com/2014/06/blog-post_21.html

- 留守郡宗 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%99%E5%AE%88%E9%83%A1%E5%AE%97

- 【岩切城(高森山公園)】南北朝の動乱を象徴する城!仙台のお城巡り③(2ページ目) https://gogo-miyagi.com/158/2

- 武家家伝_留守氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/rusu_k.html

- 利府の史跡案内 http://www.rifukankoukyoukai.com/siseki.html

- 第44集 戦国から近世へ 城・館・町(PDF:5394KB) - 仙台市 https://www.city.sendai.jp/bunkazai-kanri/documents/pan44.pdf

- 留守郡宗とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%95%99%E5%AE%88%E9%83%A1%E5%AE%97

- 伊達持宗 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E9%81%94%E6%8C%81%E5%AE%97

- 伊達氏天文の乱 稙宗・晴宗の父子合戦 http://datenokaori.web.fc2.com/sub27.html

- 「伊達輝宗」家中の内紛で後退していた伊達家の領国支配を復活させて勢力を拡大! https://sengoku-his.com/589

- 武家家伝_国分氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/kokub_k.html

- 留守氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%99%E5%AE%88%E6%B0%8F

- 留守氏とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%95%99%E5%AE%88%E6%B0%8F

- 留守景宗 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%99%E5%AE%88%E6%99%AF%E5%AE%97

- F642 留守家元 - 系図コネクション https://his-trip.info/keizu/F642.html

- 大條宗家(大條家第六世) - note https://note.com/oeda_date/n/n0d651dec4149

- 1 留守氏(伊沢家景を初代とする)の家紋が知りたい。2 余目氏(留守氏三代家広の庶子家政を祖とする)... | レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?id=1000307050&page=ref_view

- 留守政景 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%99%E5%AE%88%E6%94%BF%E6%99%AF

- 留守政景(るす・まさかげ) 1549~1607 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/RusuMasakage.html