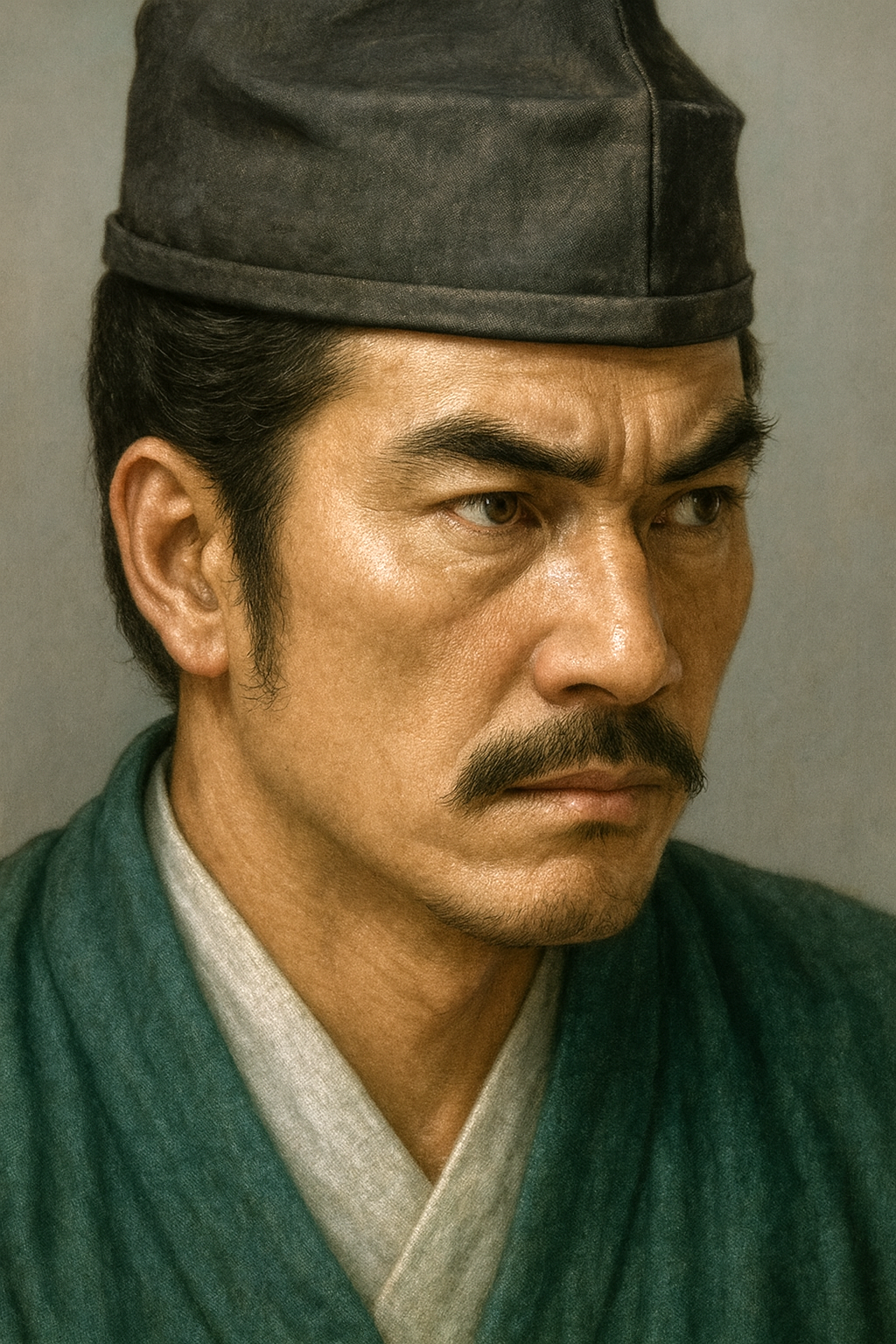

畠山慶致

畠山慶致は能登畠山氏の当主。重臣に擁立され兄義元を追放するも、一向一揆の侵攻を機に義元と和睦し家督を返還。この決断が畠山氏の分裂を回避し、次代の繁栄の礎となった。

能登畠山氏における権力闘争と融和の象徴—畠山慶致の生涯に関する総合的考察

序章:乱世における守護家の苦悩—能登畠山氏と畠山慶致

戦国時代とは、室町幕府の権威が地に堕ち、日本各地で旧来の秩序が崩壊した時代である。この時代、諸国の統治を担っていた守護大名は、その権力の源泉であった幕府の衰退とともに、深刻な挑戦に直面していた。家臣である守護代や有力国人による権力侵食、いわゆる「下剋上」の波は、多くの名門守護家を歴史の舞台から退場させた。能登国(現在の石川県能登半島)を治めた畠山氏もまた、この時代の構造的矛盾の渦中にあった。

能登畠山氏は、室町幕府の三管領家の一つに数えられる畠山金吾家の分家であり、足利一門という比類なき権威を誇る名門であった。しかし、その権威とは裏腹に、能登における統治基盤は盤石とは言い難かった。中央から下向した守護家であるがゆえに、在地勢力との結びつきが弱く、その権力は常に守護代をはじめとする重臣層によって脅かされていたのである。この「権威」と「実権」の乖離こそが、能登畠山氏の歴史を貫く根源的な課題であった。

本稿で詳述する畠山慶致(はたけやま よしむね、生没年不詳)は、まさにこの能登畠山氏が抱える構造的欠陥が最も顕著に現れた時期に、その生涯を送った人物である。彼は兄を追放した重臣によって当主に擁立され、やがては外敵の侵攻を前にして、その兄に家督を返還するという数奇な運命を辿った。その経歴から、慶致はしばしば「時代の奔流に翻弄された傀儡君主」として、一面的に評価されがちである。

しかし、本報告書は、そのような単純な評価に留まることなく、彼の生涯を多角的に分析することを目的とする。慶致の決断、あるいは彼が受け入れた運命が、結果として能登畠山氏の分裂を回避し、一族の命脈を保ち、次代の繁栄へと繋がる道筋を拓いた可能性を追求する。彼の生涯を徹底的に考察することは、戦国期における守護大名の苦悩と、権力闘争の末に見出された融和という、稀有な事例を解明することに繋がるであろう。

第一章:畠山慶致の出自と能登の権力構造

畠山慶致という人物を理解するためには、彼が生まれた能登国の政治的土壌をまず解明せねばならない。彼の生涯は、彼個人の資質以上に、能登畠山氏が長年にわたり内包してきた権力構造の歪みによって、その方向性が定められていた。特に、守護権力の空洞化と、それに伴う重臣団の台頭は、慶致の運命を決定づける上で不可欠な要素であった。

第一節:名門・畠山氏の系譜と能登への定着

畠山氏は、清和源氏足利氏の支流であり、鎌倉時代から続く武家の名門である。室町時代に入ると、本家である畠山金吾家は足利将軍家の一門として絶大な権勢を誇り、細川氏、斯波氏とともに幕府の最高職である管領を世襲する「三管領家」の一つに数えられた。

能登畠山氏は、この畠山金吾家の祖である畠山基国の子、満慶が能登守護に任じられたことに始まる分家である。応仁の乱(1467年-1477年)において、当主であった畠山義統(よしむね、慶致の父)は、本家の家督争いに巻き込まれながらも、最終的に能登一国を完全に掌握し、戦国大名としての基礎を固めた。これにより、能登畠山氏は足利一門という高い家格と権威を背景に、能登国に確固たる地位を築いたかに見えた。慶致は、この畠山義統の次男として生を受け、兄には後に家督を継ぐことになる義元(よしもと)がいた。

第二節:空洞化する守護権力—重臣団「畠山七人衆」の実態

しかし、能登畠山氏の統治の内実は、その名門という外見とは大きく異なっていた。守護としての権力は次第に形骸化し、国政の実権は守護代をはじめとする有力な家臣たちの手に移っていたのである。この権力構造の歪みは、慶致の時代に頂点に達する。

能登の国政を事実上牛耳っていたのは、「畠山七人衆」と総称される重臣連合であった。これは遊佐氏、長(ちょう)氏、温井(ぬくい)氏、三宅氏、飯川氏、神保(じんぼ)氏、隠岐(おき)氏といった、能登の有力国人からなる家臣団であり、合議制によって国政の重要事項を決定していた。中でも、守護代を世襲した遊佐氏と、それに次ぐ勢力を誇った長氏の二大巨頭が、その中心的存在であった。

特に、慶致の擁立を主導することになる遊佐統秀(ゆさ のぶひで)は、守護代として絶大な権力を掌握し、時には主君である守護の意向すら左右するほどの力を持っていた。一方で、遊佐氏と長氏の間には常に潜在的な対立関係が存在し、両者の権力闘争は能登の政情を不安定にさせる要因となっていた。能登の政治は、守護の絶対的な支配下にあったのではなく、これら複数の重臣間の微妙なパワーバランスの上に、かろうじて成り立っていたのである。この構造こそが、後の内紛の温床となった。

第三節:慶致の誕生と「次男」という立場

畠山慶致は、能登守護・畠山義統の次男として生を受けた。戦国時代の武家社会において、家督を継承する嫡男(長男)と、それ以外の次男・三男とでは、その立場に天と地ほどの差があった。嫡男が将来の当主として傅育される一方、次男以下の男子は、分家を興すか、他家へ養子に出るか、あるいは僧籍に入るなど、限られた道を歩むことを余儀なくされた。

彼らは独自の領地や家臣団といった権力基盤を持たないため、家中の権力闘争において、有力な重臣が自らの影響力を拡大するための「駒」として利用されやすい、極めて不安定な立場にあった。慶致もまた、この典型的な「次男」の境遇に置かれていた。彼自身の野心や意図がどうであれ、その存在は、能登の歪んだ権力構造の中で、政争の具となる運命を避けられなかったのである。慶致の生涯は、彼個人の物語である以前に、能登畠山氏が抱えてきた構造的欠陥が、一人の人間の運命を通して顕在化した悲劇であったと言える。

第二章:永正の錯乱—家督をめぐる骨肉の争い

畠山慶致が歴史の表舞台にその名を刻むのは、永正三年(1506年)に発生したクーデター、いわゆる「永正の錯乱」においてであった。この事件は、単なる兄弟間の家督争いではなく、能登の重臣による主君押領と、中央政界の動乱が複雑に絡み合った、複合的な政変であった。慶致は、この政変の渦中で、自らの意思とは無関係に当主の座へと押し上げられることになる。

第一節:兄・義元の治世と重臣・遊佐統秀との確執

父・義統の死後、家督は兄の畠山義元が継承した。しかし、義元の治世は平穏ではなかった。彼は父祖から受け継いだ名門としての誇りからか、形骸化した守護権力を回復し、自らの親政を実現しようと試みたと考えられる。しかし、この動きは、長年にわたって国政の実権を掌握してきた守護代・遊佐統秀にとって、自らの既得権益を脅かすものに他ならなかった。

当主として権威を取り戻そうとする義元と、それを阻止し傀儡政権を維持しようとする統秀との間の対立は、次第に先鋭化していった。両者の緊張関係は、もはや修復不可能なレベルに達しており、能登の政情は一触即発の危機を孕んでいた。

第二節:慶致の擁立と傀儡当主の誕生(永正三年)

永正三年(1506年)、ついに遊佐統秀は実力行使に踏み切る。統秀は、長氏をはじめとする他の重臣たちを糾合し、主君である畠山義元を能登から追放するという暴挙に出たのである。権力基盤の弱い義元はこれに抗することができず、命からがら隣国の越中へと逃亡した。

主君を追放した統秀は、次なる当主として、義元の弟である慶致に白羽の矢を立てた。前述の通り、慶致は独自の政治基盤を持たない「次男」であり、統秀ら重臣団にとっては、意のままに操りやすい傀儡として、まさにうってつけの存在であった。史料上、この擁立劇における慶致自身の主体的な動きは確認できない。彼がこの事態をどう受け止めていたかは不明だが、巨大な権力を持つ遊佐統秀の決定に逆らう術はなかったであろう。こうして畠山慶致は、兄を追放した家臣の手によって、能登畠山氏の新たな当主として祭り上げられたのである。

第三節:二人の当主と中央政界との連動

このクーデターにより、能登は異常事態に陥った。越中に亡命し、なおも正統な当主を自認する兄・義元と、能登国内で重臣に擁立された弟・慶致。二人の当主が並立し、能登畠山氏は事実上の内乱状態に突入した。

この擁立劇の背後には、単なる能登一国の内紛に留まらない、より大きな政治的文脈が存在した。その鍵を握るのが、慶致の名である「慶」の字である。この一字は、当時の亡命将軍であった足利義稙(よしたね、初名は義材、後に義慶と改名)から与えられた偏諱(へんき)であった。この事実は、遊佐統秀のクーデターが、中央政界の対立構造と密接に連動した、高度な政治的戦略であったことを示唆している。

経緯を詳述すると、当時の室町幕府では、明応二年(1493年)の「明応の政変」以来、管領・細川政元が擁立した将軍・足利義澄(よしずみ)と、政変で追放された前将軍・足利義稙が対立する状況が続いていた。クーデターが起きた永正三年(1506年)は、まさに義稙が周防の大内氏らの支援を得て、将軍職への返り咲きを目指して上洛運動を活発化させていた時期と重なる。

遊佐統秀は、この中央の政局を巧みに利用した。彼は、現将軍・義澄を支持するのではなく、対抗勢力である前将軍・義稙に接近し、その権威を借りることで、自らが擁立した慶致政権の正統性を演出しようとしたのである。亡命中の将軍から偏諱を賜るという行為は、義稙派への与同を明確に示す政治的ジェスチャーであった。つまり、統秀のクーデターは、能登国内の権力掌握という目的と同時に、中央政界における自らの立ち位置を有利にするための戦略的行動でもあった。畠山慶致という存在は、その壮大な政治的ゲームの象徴として、否応なく利用されたのである。

【表1:畠山慶致関連年表】

以下の年表は、畠山慶致の生涯における主要な出来事を、能登国内の動向、中央政界、そして隣国の情勢と関連付けて整理したものである。これにより、複数の歴史的レイヤーが如何に相互作用していたかを俯瞰することができる。

|

西暦(和暦) |

能登畠山家の動向(慶致・義元中心) |

中央政界の動向 |

加賀・越中・その他の動向 |

|

1506(永正3) |

遊佐統秀ら、兄・義元を追放。 畠山慶致が新当主となる 。慶致、足利義稙より偏諱を賜る。 |

前将軍・足利義稙が、大内義興の支援を受け上洛運動を開始。 |

義元、越中へ逃亡。 |

|

1507(永正4) |

慶致政権下で統治。越中の義元派との対立が続く。 |

管領・細川政元が養子の対立により暗殺される(永正の錯乱)。中央政局が極度に混乱。 |

|

|

1508(永正5) |

加賀・越中の一向一揆が能登へ大挙侵攻 。畠山家中、存亡の危機に陥る。 慶致と義元が和睦 。 |

大内義興に奉じられた足利義稙が上洛し、将軍職に復帰。 |

一向一揆、畠山家の内紛を好機と捉え能登へ侵攻。 |

|

1509(永正6) |

義元が能登へ帰還し、家督に正式に復帰。 慶致は家督を返還し、隠居 。 |

|

|

|

1515(永正12) |

兄・義元が死去。 |

|

|

|

1515-1520頃 |

慶致の息子・ 畠山義総 が、義元の養子として家督を継承。 |

|

|

第三章:未曾有の国難—一向一揆の席巻と畠山家の選択

畠山家の内紛は、能登国に深刻な亀裂を生じさせた。そして、この内部の脆弱性は、隣国で強大な勢力を誇っていた宗教武装集団、一向一揆の介入を招き寄せることになる。一族存亡の危機という未曾有の国難を前に、畠山家は骨肉の争いを収め、和解するという、戦国時代においては極めて稀な選択を迫られることになった。

第一節:北陸を席巻する「百姓の持ちたる国」

当時、北陸地方は浄土真宗本願寺教団の門徒、いわゆる一向一揆が絶大な影響力を持っていた。特に能登の南に位置する加賀国では、長享二年(1488年)に門徒たちが守護の富樫政親を滅ぼして以来、「百姓の持ちたる国」と称される事実上の独立自治共同体を形成していた。

彼らは強固な信仰で結ばれた宗教組織であると同時に、高度に組織化された軍事集団でもあった。その勢力は加賀一国に留まらず、越中や越前にも拡大し、周辺の守護大名にとって最大の脅威となっていた。能登畠山氏もまた、この強大な隣人と国境を接し、常にその動向を注視せざるを得ない状況にあった。

第二節:内紛が招いた危機—一向一揆の能登侵攻(永正五年)

永正五年(1508年)、加賀および越中の一向一揆が、突如として能登国へ大挙して侵攻を開始した。この侵攻のタイミングは、決して偶然ではなかった。当時の能登は、慶致派と義元派に分裂し、事実上の内戦状態にあった。国を挙げての統一的な防衛体制を構築することは不可能であり、その国力は内紛によって著しく消耗していた。

一向一揆の指導者たちは、この能登畠山家の内部対立を、またとない好機と捉えたに違いない。彼らは、畠山家が自壊していく様を冷静に観察し、最も効果的なタイミングで軍事行動を起こしたのである。ここにおいて、遊佐統秀らが引き起こしたクーデターが、いかに近視眼的な権力闘争であったかが露呈する。彼らの内紛は、結果として国門を開き、一向一揆という制御不能な外部勢力を招き入れる直接的な原因となってしまった。能登国は、一向一揆の軍勢によって蹂躙され、畠山家はまさに滅亡の瀬戸際に立たされた。

第三節:大局的判断—兄弟の和睦と家督返還

一向一揆という、家の存続そのものを揺るがす共通の脅威を前にして、畠山家中の空気は一変する。慶致派も義元派もなく、この国難を乗り越えなければ未来はない。この絶望的な状況が、皮肉にも骨肉の争いを終わらせる契機となった。

畠山家中で和睦の機運が急速に高まる。この和睦交渉を誰が主導したのか、史料からは判然としない。しかし、傀儡当主であった慶致や、彼を擁立した遊佐統秀らにとっても、国そのものが一揆に奪われてしまっては元も子もない。彼らは、自らの権力基盤を守るためにも、追放したはずの義元と手を結ぶ以外に選択肢はなかった。

交渉の結果、能登にいる慶致と、越中に亡命中の兄・義元との間で和睦が成立した。そして、この和睦の最も重要な条件として、慶致は兄・義元に家督を返還することに同意したのである。主君を追放した家臣団が、わずか2年でその決定を覆し、追放した前当主を再び迎え入れる。これは、下剋上が常であった戦国時代において、極めて異例の展開であった。それは、畠山家が直面した危機がいかに深刻であったか、そして、一族存続という大義の前には、個人的な権力欲も面子も捨て去らざるを得なかったという、彼らの現実的な判断を物語っている。

第四章:家督返還後の後半生と歴史的評価

一向一揆という国難を乗り越えるため、兄・義元に家督を返還した畠山慶致。権力の座から降りた彼のその後の人生は、歴史の表舞台から姿を消す。しかし、彼の存在と決断が、能登畠山氏のその後の歴史に与えた影響は、決して小さくはなかった。彼を多角的に評価することで、戦国史における一つの稀有な生き方が浮かび上がってくる。

第一節:大団円の裏で—慶致の隠居

永正六年(1509年)、和睦の成立を受けて、兄・義元は能登へ帰還し、再び当主の座に就いた。それに伴い、慶致は家督を正式に返還し、隠居したとされる。

彼のその後の具体的な動向については、史料が乏しく、不明な点が多い。しかし、特筆すべきは、彼が兄やその支持者たちによって粛清された形跡がないことである。通常、家督争いに敗れた者は、後の禍根を断つために殺害されるか、あるいは遠国へ追放されるのが常であった。慶致が能登国内で穏やかな余生を送ったと推測される点は、この兄弟間の和睦が単なる形式的なものではなく、一族の融和という実効性を伴うものであったことを強く示唆している。

第二節:血脈の継承—息子・義総の時代へ

畠山慶致の生涯を評価する上で、最も重要な点は、彼自身の功績ではなく、彼が繋いだ血脈にある。家督を譲った慶致であったが、彼の血筋は途絶えることなく、むしろ能登畠山氏の新たな中心となっていく。

慶致には、畠山義総(よしふさ)という息子がいた。兄・義元には実子がいなかったため、この義総が義元の養子となり、永正十二年(1515年)に義元が死去すると、その後継者として能登畠山氏の家督を継承したのである。さらに、その義総の子、すなわち慶致の孫にあたるのが畠山義綱(よしつな)であり、能登畠山氏の血統は慶致の系統によって継承されていくことになった。

この畠山義総の治世こそが、能登畠山氏の最盛期、いわば「黄金時代」であったと高く評価されている。義総は優れた政治手腕を発揮し、内政を安定させ、文化を振興し、能登国に一時の平和と繁栄をもたらした。

ここに、畠山慶致という人物の歴史的意義が浮かび上がってくる。もし、慶致が一向一揆侵攻の際に家督返還を拒み、兄・義元との内乱を継続していれば、どうなっていただろうか。おそらく、畠山家は内外からの圧力によって共倒れとなり、一向一揆に国を奪われるか、仮に存続できたとしても家中は疲弊しきって、義総の時代のような繁栄は決して訪れなかったであろう。

慶致が権力にしがみつかず、兄との和睦と家督返還という「退く」決断を受け入れたこと。それこそが、結果として無用な内乱の長期化を防ぎ、畠山家という組織を守り、そして何よりも自らの血脈を次代の当主として繋ぐことを可能にしたのである。彼がそれをどこまで意図していたかは定かではない。しかし、彼の行動が能登畠山氏の存続と、その後の黄金時代を準備する上で、決定的に重要な役割を果たしたことは紛れもない事実である。

第三節:畠山慶致という人物の歴史的意義

結論として、畠山慶致の生涯を総括する。彼は、重臣の都合によって擁立された傀儡君主として、そのキャリアを開始した。しかし、一向一揆という未曾有の国難に際して、兄との和睦と家督返還という大局的な判断を下した(あるいは、その判断を甘受した)。

彼の生涯は、戦国時代の権力闘争の非情さと、その一方で、一族存亡の危機を前にした際の現実的な融和の可能性を示す、極めて貴重な事例である。派手な武功や卓越した政治的手腕によって歴史に名を残したわけではない。むしろ、彼の功績は、その正反対の行為、すなわち「譲ること」「退くこと」にあった。

戦国時代という、自己の権力拡大こそが至上命題であった時代において、慶致の生き方は異彩を放っている。彼は「偉大な当主」ではなかったかもしれない。しかし、彼の譲歩が、結果として家の分裂を回避し、次代の繁栄の礎を築いた。その意味において、畠山慶致は、単なる「悲運の傀儡君主」ではなく、「賢明な譲位者」として、歴史上再評価されるべき人物である。彼の生涯は、力で全てを制圧することだけが戦国の世の理ではなかったという、一つの静かな、しかし重要な教訓を我々に示している。