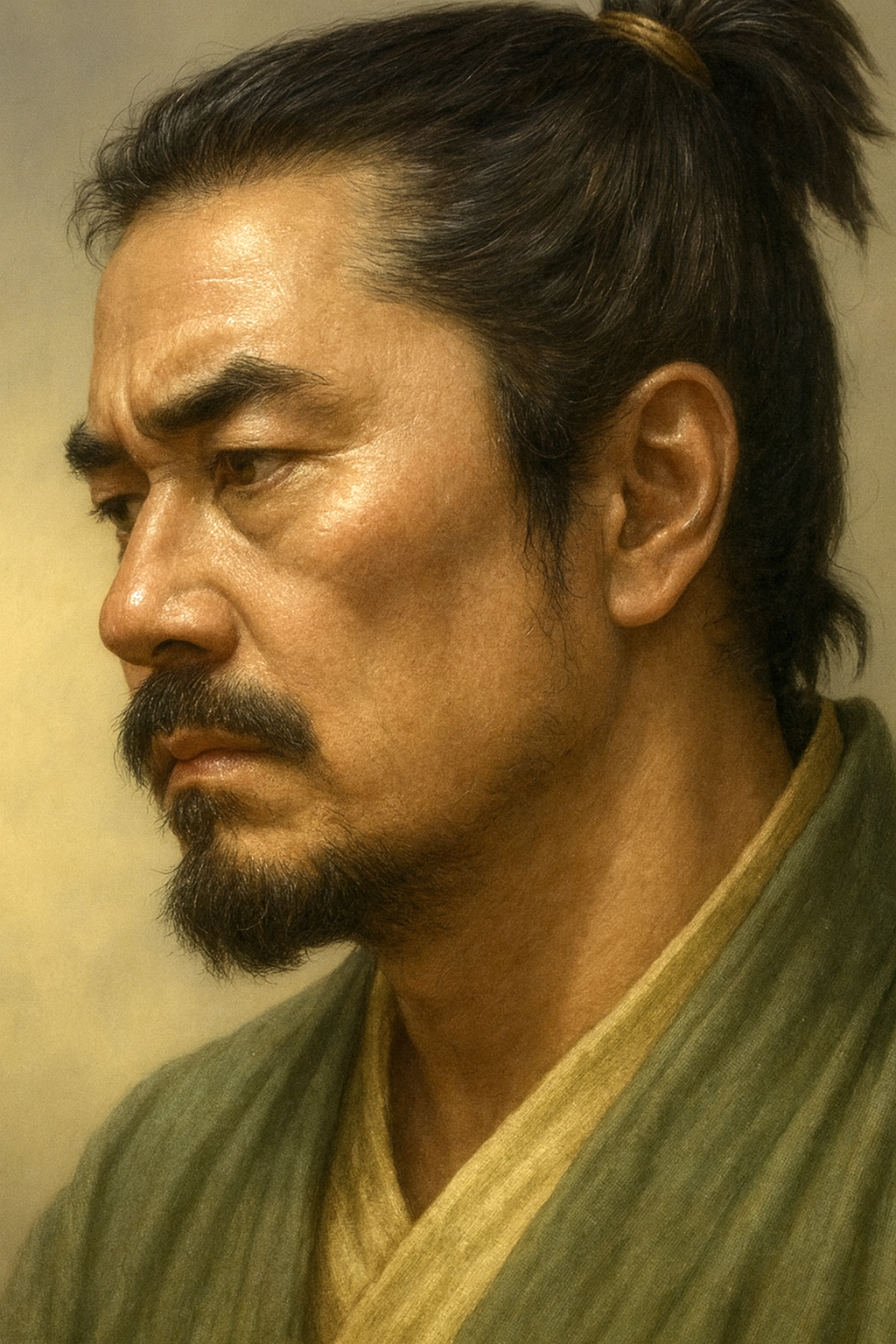

畠山義元

畠山義元は能登守護。家臣遊佐統秀に追放されるも、越後長尾氏の支援と中央政局の変動で復帰。二元政治を敷くも内乱再燃。養子義総に家督を譲り、能登畠山氏の最盛期への橋渡し役となった。

能登守護・畠山義元の生涯――動乱の時代を生きた大名の軌跡

序論:戦国初期における守護大名の苦悩と畠山義元

本報告書は、能登国(現在の石川県能登地方)の守護大名、畠山義元(はたけやま よしもと)の生涯を、能登国内の権力闘争と中央政局の連動という二つの視点から詳細に分析し、戦国時代初期における守護大名家の変質と、その中で彼が果たした役割を明らかにすることを目的とする。

応仁・文明の乱(1467-1477)を経て室町幕府の権威は著しく失墜し、日本各地で守護大名は、守護代や国人といった家臣団による「下剋上」の圧力に絶えず晒されるようになった 1 。畠山義元の生涯は、まさしくこの過渡期に守護大名が直面した典型的な困難と、それを乗り越えようとする苦闘の軌跡を体現している。彼は、能登畠山氏の最盛期を築いたとされる次代の畠山義総(よしふさ)の陰に隠れがちであるが、その治世は二度にわたる深刻な内乱に見舞われた。義元の波乱に満ちた生涯を解き明かすことは、義総の安定した治世が如何にして達成されたのか、その重要な前提を理解する上で不可欠である。

本報告書では、義元の出自から家督相続、守護代による追放、そして奇跡的な復帰と、その後の統治の苦心、さらには彼の死が能登畠山氏に与えた影響までを、現存する古文書や記録を基に多角的に検証していく。以下の年表は、義元の生涯と、彼を取り巻く能登、北陸、そして中央政局の動向を概観するものである。

表1:畠山義元 関連年表

|

西暦 |

和暦 |

畠山義元の動向 |

能登・北陸の動向 |

中央政局の動向 |

|

1497年 |

明応6年 |

父・義統の死に伴い、能登畠山氏の第4代当主となる 4 。 |

- |

将軍・足利義澄の政権下。 |

|

1500年 |

明応9年 |

【明応九年の政変】 守護代・遊佐統秀に追放され、越後へ亡命 4 。弟・慶致が第5代当主となる。 |

遊佐統秀が実権を掌握。 |

- |

|

1506年 |

永正3年 |

- |

【越中・加賀一向一揆の激化】 越後守護代・長尾能景が般若野の戦いで戦死 6 。 |

- |

|

1508年 |

永正5年 |

長尾氏の斡旋と中央政局の変動を背景に、弟・慶致と和睦。守護職に還任(第6代当主) 4 。 |

「義元在京・慶致在国」の二元政治体制が開始される。 |

前将軍・足利義稙が、大内義興に擁立され将軍に復帰。 |

|

1513年 |

永正10年 |

【能登永正の内乱】 慶致派との対立が再燃し、京都から急遽帰国 7 。 |

義元派と慶致派による内乱が勃発。 |

- |

|

1514年 |

永正11年 |

内乱が泥沼化する中、養嗣子・次郎(後の義総)が京都から下向し、調停を開始 7 。 |

七尾城周辺まで戦火が拡大。 |

- |

|

1515年 |

永正12年 |

内乱を終結させる。9月20日に死去 4 。 |

養子・義総が第7代当主として家督を継承。 |

- |

第一章:能登畠山氏の出自と義元登場の時代背景

一、能登畠山家の成立と格式

能登畠山氏は、室町幕府の三管領家の一つに数えられる名門、畠山氏の分家である。初代当主・畠山満慶が、本家である兄・満家から能登一国を与えられて成立した 9 。その出自から能登畠山氏は高い家格を誇り、歴代当主は将軍の宴席などに陪席する資格を持つ「御相伴衆(ごそうばんしゅう)」に列せられた 4 。この格式は、当主が原則として京都に在住し(在京)、幕政に関与する義務と特権を伴うことを意味した。これは、守護が領国を不在にすることが常態化し、現地の統治を守護代に委ねるという、後年の権力闘争の遠因を内包する制度でもあった。

二、父・義統の治世と中央政局――応仁の乱後の秩序と明応の政変

義元の父である第3代当主・畠山義統(よしむね、生年不詳-1497)は、応仁・文明の乱において西軍の主力として戦った武将であった 3 。乱の終結後、彼は荒廃した京都を離れて能登へ下向し、動揺する領国の再建に腐心した。この在国統治によって、義統は守護としての権力基盤を固め、戦国大名化への基礎を築いたとされる 11 。

義統の治世は、中央政局の動乱と密接に連動していた。特に、1493年(明応2年)に管領・細川政元がクーデターを起こし、将軍・足利義材(後の義稙)を追放した「明応の政変」は、能登畠山氏の政治的立場を決定づけた。義統は追放された義稙を一貫して支持し、その復権運動に協力する姿勢を示した 3 。この政治的スタンスは、後に家督を継ぐ息子の義元にも忠実に引き継がれ、彼の運命を大きく左右することになる。

三、守護代遊佐氏の台頭と能登国内の権力構造

室町時代の能登畠山氏の領国支配は、世襲の守護代である遊佐(ゆさ)氏によって実質的に支えられていた 13 。守護が御相伴衆として在京することが多かったため、守護代の遊佐氏は領国における行政・軍事の全権を掌握し、強大な権力を蓄積していった 3 。彼らは、守護の権威を代行する一方で、その権力基盤が強大化するにつれて、守護自身の直接統治を阻む潜在的な対抗勢力ともなっていた。義元を追放し、能登の歴史を大きく転換させることになる遊佐統秀(むねひで)は、まさしくこの強力な守護代家の当主であり、家中における旧来の権益を代表する人物であった 15 。

第二章:家督相続と追放――明応九年の政変

一、義元の家督継承と第一次政権

1497年(明応6年)、父・義統が死去すると、嫡男である義元が家督を継承し、能登畠山氏第4代当主となった 4 。義元は当主就任後、父の代からの近臣であった隠岐統朝(おき むねとも)といった自身の側近を重用し、守護としての直接的な領国経営を推し進めようとしたと見られる 4 。これは、守護代に集中していた権力を守護の手に取り戻そうとする、新当主としての意欲の表れであった可能性が高い。

二、政変の勃発と遊佐統秀の思惑

しかし、義元のこうした動きは、守護代・遊佐統秀を中心とする重臣層との間に深刻な亀裂を生じさせた。そして家督継承からわずか3年後の1500年(明応9年)、統秀は義元の弟である慶致(よしむね)を擁立し、クーデターを決行。義元は能登からの追放を余儀なくされた 4 。この「明応九年の政変」の背景には、単なる兄弟間の家督争いでは片付けられない、より根深い権力闘争が存在した。

後世の記録には、義元追放の理由として「統率力が無かった」ためと記されているものもあるが 5 、これはクーデターを正当化するための名目であった可能性が高い。政変の真因は、新当主・義元が自身の側近を登用して権力基盤を確立しようとしたことに対し、守護代・遊佐氏が代々築き上げてきた家中での権力構造と既得権益が脅かされると危機感を抱いた点にあると考えられる。遊佐統秀にとって、自らの影響力を維持するためには、野心的な兄・義元よりも、政治的に御しやすい弟の慶致を名目上の当主として擁立し、自身が実権を掌握する方が好都合であった。義元がほとんど抵抗らしい抵抗もできずに越後へ逃れたという事実は 16 、このクーデターが周到に準備され、遊佐氏を中心とする家中の多数派の支持を得ていたことを強く示唆している。

三、越後への亡命と亡命生活

能登を追われた義元は、隣国である越後(現在の新潟県)の守護代・長尾能景(ながお よしかげ)を頼って亡命した 4 。この亡命先の選択は、単なる地理的な近さだけでなく、能登畠山氏と越後長尾氏の間に、地政学的な利害関係、特に当時勢力を急拡大させていた加賀・越中の一向一揆への共同対処という課題が存在したことを示している。義元は、越後の地で雌伏の時を過ごしながら、能登への帰還の機会を窺うこととなる。

第三章:守護への復帰と二元政治体制の確立

一、和睦への道程

一度は敵対し、追放された義元が守護として復帰に至る背景には、能登国内の事情だけでは説明できない、二つの大きな外部要因が存在した。

第一の要因は、地域的な軍事脅威の高まりである。1506年(永正3年)頃から、加賀・越中を中心に一向一揆が爆発的に勢力を拡大し、北陸全域を揺るがす一大勢力となっていた 6 。義元の亡命先であった越後の長尾能景は、この一向一揆との戦いの最中に戦死しており(般若野の戦い) 6 、越後長尾氏にとって、隣国である能登の政治的安定は自国の安全保障上、喫緊の課題であった。分裂状態の能登畠山家は、この強大な一向一揆勢力に対して極めて脆弱であり、家中を統一してこの脅威に備える必要があった。これが、長尾氏が義元と慶致の和睦を斡旋した直接的な動機となった 4 。

第二の要因は、中央政局の劇的な変動である。1508年(永正5年)、かつて明応の政変で追放され、義元が一貫して支持してきた前将軍・足利義稙が、周防(現在の山口県)の大大名・大内義興に奉じられて上洛し、将軍職に復帰するという大事件が起こった 5 。これにより、義元派は「現職将軍が支持する正統な当主」という、絶大な政治的権威と「お墨付き」を得ることになった。

これら二つの外部要因が奇跡的に重なった結果、能登国内の力関係は逆転し、慶致派は和睦を受け入れざるを得ない状況に追い込まれた。義元の復帰は、彼個人の力量のみならず、地域共通の軍事的脅威と中央政局の変動という、内外の情勢変化がもたらしたものであった。

二、「義元在京・慶致在国」体制

和睦の結果、1508年に義元は能登守護に還任し、第6代当主として復帰した。一方、弟の慶致は隠居して入道したものの、能登国内に留まって領国支配の実務を分担するという、極めて特異な二元政治体制が開始された 4 。「義元在京・慶致在国」と呼ばれるこの体制は、復帰した義元派(在京)と、旧来の権力を維持したい慶致派(在国、遊佐氏が後援)の権力均衡を制度的に保証するための、苦肉の策であり、政治的妥協の産物であった。

さらに、この和睦を永続的なものにするため、極めて巧妙な政治的解決策が講じられた。それは、慶致の嫡男である畠山次郎(後の義総)を、子のいなかった義元の養嗣子とすることであった 19 。これにより、対立する両派の血統を次代で一本化し、将来的な家の統合を約束したのである。

三、在京守護としての義元

守護に復帰した義元は、二元政治体制の下で再び京都に赴き、将軍・足利義稙の側近として幕政の中枢で活動した 4 。義元が幕府内で重用された背景には、将軍復帰の最大の功労者である大内義興と義元が又従兄弟であったという血縁関係も大きく影響していた 4 。この中央との太いパイプにより、能登畠山氏は幕政において重要な地位を維持し、その権威を保ち続けた。

第四章:能登永正の内乱――権力闘争の再燃と克服

一、二元政治の破綻と内乱の勃発

巧妙な妥協の産物であった「義元在京・慶致在国」体制は、しかし、その構造的欠陥から長くは続かなかった。在国して領国支配の実権を握る慶致とその支持勢力の権力が次第に増大し、在京する守護・義元の権威が空洞化する懸念が生じた 7 。義元は守護権力の再強化を図るべく、自らの側近である加治直誠(かじ なおしげ)や神保元康(じんぼう もとやす)らを重用し、能登国内の統治に介入しようと試みた 4 。この動きは、慶致を支持する守護代家の遊佐統忠(むねただ、統秀の子か)ら重臣たちの激しい反発を招き、1513年(永正10年)、能登は再び内乱の渦に巻き込まれた 4 。

二、内乱の経過と各勢力の動向

在京中であった義元は、「不慮の下国」を余儀なくされ、急遽能登へ帰国して反乱の鎮圧にあたった 7 。戦闘は1年以上にわたって続き、七尾城の近辺まで戦火が及ぶなど、その様相は熾烈を極めた。この内乱で、義元方の温井彦五郎が戦死するなど、畠山家中は双方に多くの犠牲者を出し、深刻な分裂状態に陥った 7 。

表2:能登の内訌における勢力図

|

対立 |

義元派 |

慶致派 |

|

明応九年の政変 (1500年) |

畠山義元、隠岐統朝 |

畠山慶致、遊佐統秀 |

|

能登永正の内乱 (1513-1515年) |

畠山義元、隠岐統朝、加治直誠、神保元康 |

畠山慶致、遊佐統忠、三宅俊長 |

三、甥・義総の調停と内乱の終結

泥沼化した内乱を終結に導いたのは、義元の軍事力や政治力だけではなかった。決定的な役割を果たしたのは、対立する両派にとって唯一の「未来の当主」であり、義元の養嗣子となっていた畠山次郎(後の義総)であった。1514年(永正11年)、彼は京都から能登へ下向し、叔父と実父の争いの調停に乗り出した 7 。

この時、義総は単なる若者ではなく、既に将軍の御供衆として中央での政治経験を積んだ、次代を担う人物としての権威を備えていた 8 。彼の存在は、争いをやめ家を存続させるための、対立する両派にとって唯一の共通の拠り所であった。この中立的かつ正統な立場から発せられる彼の「調停的役割」 8 は絶大な効果を発揮し、分裂した家中を再統合へと導いた。この内乱収拾の経験こそが、後の義総の治世における強力なリーダーシップの源泉となったのである。

四、内乱後の統治体制

内乱の終結後、慶致は政治の表舞台から完全に失脚した 4 。義元は、二元政治の失敗という苦い経験に学び、より現実的な統治体制を構築した。それは、自派の筆頭である隠岐統朝と、旧慶致派の重臣であった三宅俊長(みやけ としなが)を、共に奉行人として連署させるというものであった 4 。これは、特定の派閥に権力が集中することを避け、派閥間の融和と均衡を図ることで、家中の安定を維持しようとする、彼の新たな統治構想を示すものであった。

第五章:晩年と能登畠山氏のその後

一、義元の死と義総への継承

二度にわたる内乱を乗り越え、ようやく領国の安定を取り戻した義元であったが、その治世は長くは続かなかった。内乱終結の翌年である1515年(永正12年)9月20日、彼はその波乱の生涯を閉じた 4 。法名は興徳寺殿久峰徳昌大居士。

家督は、養子である義総が第7代当主として円滑に継承した。義総は、実父である慶致が存命中は共同統治の形をとりつつも 19 、やがて実権を完全に掌握。父祖の苦難を乗り越え、能登畠山氏を約30年間にわたる最盛期へと導いていくことになる 22 。

二、義元の文化的側面

父・義統や養子・義総が、和歌や連歌に通じた文化人として多くの記録を残しているのに対し、義元自身の文化活動に関する史料は乏しい。しかし、彼の文化への関与が皆無であったわけではない。七尾市の龍門寺には、彼の発給した「畠山義元書下(かきくだし)」が現存しており 25 、武将としての教養を窺わせる。守護復帰後は在京生活が長かったことから、当時の武家の必須教養として和歌や連歌に親しむ機会は多かったはずである。しかし、その生涯の大半が家督争いや内乱への対応に追われたため、文化の庇護者として名を残すほどの余裕がなかったと推察される。

三、義元の治世と七尾城下

義元の時代は、能登畠山氏の政治・軍事拠点が、それまでの府中(現在の七尾市中心部)にあった守護館から、山城である七尾城へと本格的に移行し始めた過渡期にあたる 17 。能登永正の内乱に関する史料の中に、初めて「七尾」という地名が明確に登場することから 7 、この頃には七尾城とその麓の城下町が、領国支配の中心として機能し始めていたことがわかる。義元の治世は、次代の義総の下で北陸有数の城郭都市へと発展する七尾の、黎明期に位置づけられる。

結論:畠山義元の歴史的評価

畠山義元の生涯は、一度は家臣によって追放されながらも不屈の意志で復帰し、二度にわたる深刻な内乱を乗り越えた、まさに波乱万丈のものであった。彼は、圧倒的なカリスマで家臣団を率いる指導者ではなかったかもしれない。しかし、中央政局の動向を巧みに利用する戦略眼と、困難な状況下で粘り強く政治的妥協点を見出す交渉力を持った、したたかな「生存者」であったと言える。

義元の最大の歴史的功績は、彼の治世そのものの成果というよりも、能登畠山氏という組織が崩壊の危機を乗り越え、次代の繁栄へと繋ぐ「橋渡し」の役割を果たした点にある。もし彼が最初の追放で再起を諦めていたら、あるいは能登永正の内乱で敗れていたら、能登畠山氏は早期に分裂・滅亡し、義総の黄金時代も訪れることはなかった可能性が極めて高い。彼は、対立する家臣団や弟・慶致との間に、二元政治や養子縁組といった妥協点を見出し、家の分裂が決定的なものになることを回避した。そして最終的に、次代の傑出した当主である義総に、統一された(あるいは統一可能な状態の)領国を継承させることに成功したのである。この意味において、畠山義元の苦難に満ちた治世は、義総の黄金時代を準備するための、不可欠な「産みの苦しみ」であったと評価することができよう。

引用文献

- 応仁の乱/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/7077/

- 明応の政変と越智氏の没落~大和武士の興亡(7) https://www.yamatotsurezure.com/entry/yamatobushi07_meioh

- 武家家伝_能登畠山氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/h_noto_k.html

- 畠山義元 - 能登畠山氏七尾の歴史 https://nanao.sakura.ne.jp/person/hatakeyama_yoshimoto.html

- 畠山義元 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%A0%E5%B1%B1%E7%BE%A9%E5%85%83

- 般若野の合戦 - BIGLOBE http://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/ka/Hannyano.html

- 能登永正の内乱 - 能登畠山氏七尾の歴史 https://nanao.sakura.ne.jp/wars/1513_notoeisyo.html

- 畠山義総 https://geo.d51498.com/CollegeLife-Labo/6989/YoshifusaHatakeyama.htm

- 能登守護 畠山氏とその子孫 高家畠山家と上杉家 - 探検!日本の歴史 https://tanken-japan-history.hatenablog.com/entry/noto-hatakeyama

- 相伴衆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E4%BC%B4%E8%A1%86

- 畠山義総(はたけやま よしふさ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%95%A0%E5%B1%B1%E7%BE%A9%E7%B7%8F-1101255

- 畠山義統 - 能登畠山氏七尾の歴史 https://nanao.sakura.ne.jp/person/hatakeyama_yosimune.html

- 遊佐統秀 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8A%E4%BD%90%E7%B5%B1%E7%A7%80

- 遊佐氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8A%E4%BD%90%E6%B0%8F

- 遊佐統秀 - 能登畠山氏七尾の歴史 https://nanao.sakura.ne.jp/person/yusa-munehide.html

- 畠山慶致 - 能登畠山氏七尾の歴史 https://nanao.sakura.ne.jp/person/hatakeyama_keimune.html

- 能登畠山氏の歴史 | 七尾城のガイド - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/54/memo/3474.html

- 【石川県の歴史】戦国時代、何が起きていた? 加賀一向一揆の約100年に及ぶ抗争 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=eHN15VBnsE4

- G367 畠山満慶 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/G367.html

- 畠山慶致 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%A0%E5%B1%B1%E6%85%B6%E8%87%B4

- 畠山義総(はたけやま・よしふさ) 1491~1545 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/HatakeyamaYoshifusa.html

- 能登畠山氏と吉岡一文字の名刀/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/15207/

- 畠山義総 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%A0%E5%B1%B1%E7%BE%A9%E7%B7%8F

- 畠山義総 Hatakeyama Yoshifusa - 信長のWiki https://www.nobuwiki.org/character/hatakeyama-yoshifusa

- 能登畠山氏とゆかりの文化 | 石川県七尾美術館 | 美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ https://www.artagenda.jp/exhibition/detail/8735

- (1)築城時期 七尾城は能登畠山氏の居城で https://www.city.nanao.lg.jp/sportsbunka/documents/sironojyoukyou.pdf