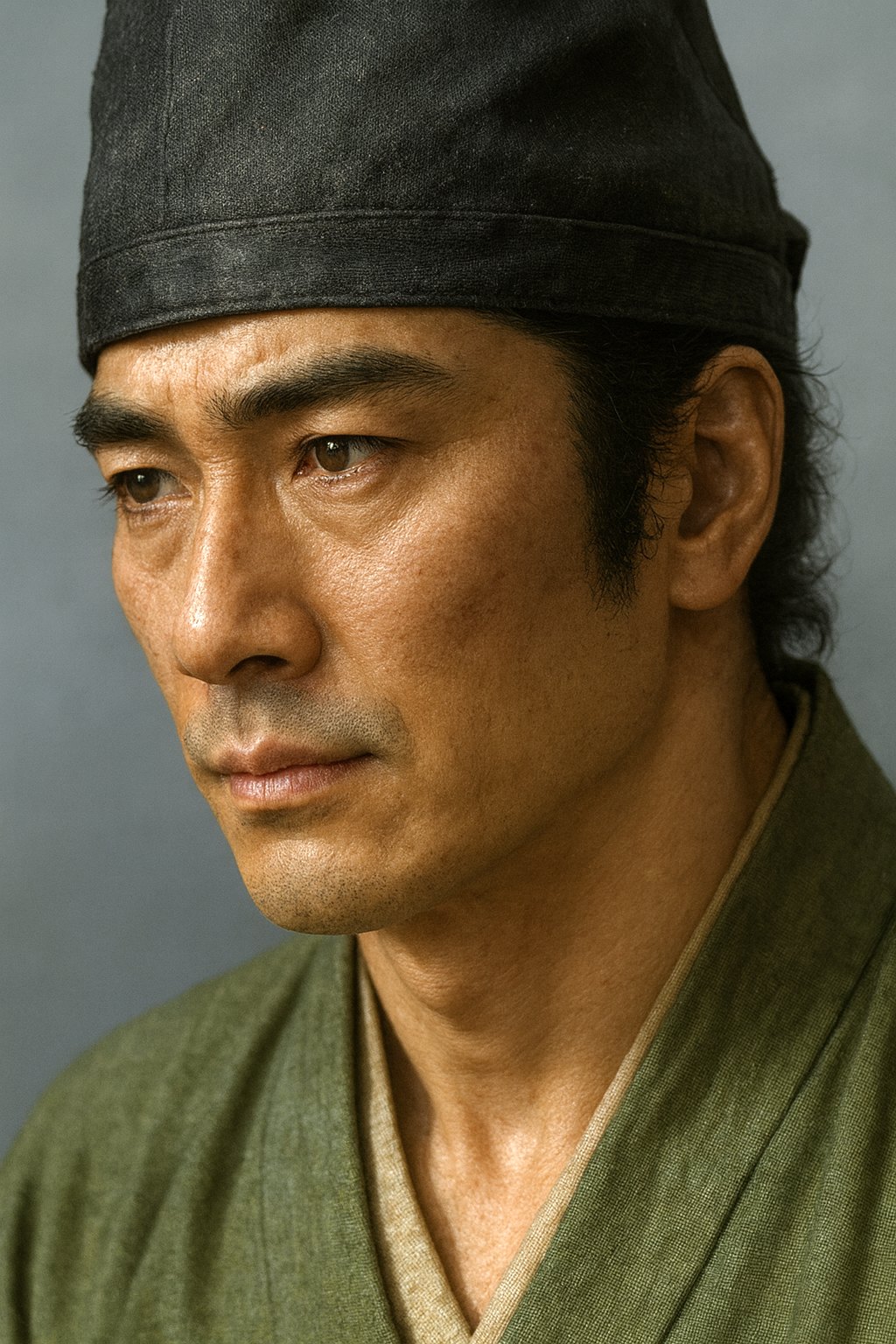

畠山義統

畠山義統は能登守護。応仁の乱で西軍に属し、乱後は能登に下向し領国経営を強化。一向一揆と対峙しつつ、文化人を庇護し「畠山文芸」を開花させた。

乱世の守護、能登畠山義統の実像 ―戦国大名への転換期を生きた文化人の生涯―

序論:乱世への序曲と能登の守護

室町時代の日本は、応仁・文明の大乱(1467-1477年)を境に、大きな転換点を迎えた。十年余りにわたって京の都を焦土と化したこの大乱は、足利将軍家の権威を地に堕とし、それまで幕府の権力構造を支えてきた守護大名の在り方を根底から揺るがした 1 。多くの守護が、もはや中央の政争に明け暮れることをやめ、自らの領国に下向して在地支配を強化する道を選んだ。それは、実力主義が支配する「戦国時代」の幕開けを告げる地殻変動であった。

本報告書が主題とする能登守護・畠山義統(はたけやま よしむね)は、まさにこの激動の時代を生きた人物である。一般に「応仁の乱では西軍に属し、領国能登の安定化に尽力した風雅な人物」として知られるが、その実像はより複雑で多岐にわたる。彼は、旧来の室町幕府体制における「守護」という役割と、自らの実力で領国を切り拓く「戦国大名」という新しい統治者像との狭間で、類稀な政治感覚と文化的素養を武器に、自らの道を模索し続けた。

本報告は、畠山義統の生涯を、その出自から応仁の乱における動静、そして乱後の領国経営と文化活動に至るまで、あらゆる側面から徹底的に掘り下げるものである。断片的な事実の羅列に留まらず、それらの事象が持つ歴史的文脈や因果関係を深く分析し、室町期の守護大名から戦国大名へと移行する過渡期を生きた一人の武将の、立体的かつ多面的な実像を明らかにすることを目的とする。報告の冒頭に、彼の生涯と関連する出来事を概観するための略年表を掲げる。

【表1:畠山義統 関連略年表】

|

西暦 |

和暦 |

畠山義統の動向・能登の出来事 |

中央・周辺諸国の出来事 |

|

不詳 |

- |

畠山義有の子として誕生。 |

- |

|

1439年頃 |

永享11年頃 |

父・義有が陣没。 |

- |

|

1455年 |

康正元年 |

祖父・義忠から家督を継承し、能登守護となる 2 。左衛門佐に任官。 |

畠山宗家で持国が死去し、義就が家督継承。 |

|

1460年 |

寛正元年 |

- |

畠山義就が追放され、政長が宗家家督となる 4 。 |

|

1467年 |

応仁元年 |

3,000の兵を率いて上洛。西軍として応仁の乱に参戦 5 。京都の自邸が炎上。 |

応仁の乱が勃発。 |

|

1468年 |

応仁2年 |

帰国しようとした能登兵が、東軍方の加賀守護・富樫氏と交戦し多大な被害を出す 5 。 |

- |

|

1470年 |

文明2年 |

弟・政国が越前で朝倉孝景に殺害される 5 。 |

- |

|

1473年 |

文明5年 |

- |

山名宗全、細川勝元が相次いで病死 1 。 |

|

1477年 |

文明9年 |

京都の自邸を焼き払い、戦線を離脱。能登へ下向を開始する 5 。 |

応仁の乱が終結。 |

|

1478年 |

文明10年 |

将軍・義政から赦免される 5 。能登に在国し、領国統治を本格化。 |

- |

|

1479年 |

文明11年 |

越後守護・上杉房定と結び、越中への侵攻を計画 2 。 |

- |

|

1483年 |

文明15年 |

府中の守護館で連歌会を催し、『賦何船連歌』を詠む 9 。 |

- |

|

1488年 |

長享2年 |

幕命により加賀へ出兵し、一向一揆と交戦 2 。 |

加賀で富樫政親が一向一揆に攻められ自害(長享の一揆)。 |

|

1490年頃 |

延徳2年頃 |

能登国内の一向一揆による義統殺害計画を未然に防ぐ 2 。 |

- |

|

1493年 |

明応2年 |

- |

明応の政変。細川政元が将軍・足利義材を追放。 |

|

1497年 |

明応6年 |

8月20日、鹿島郡府中の屋敷にて死去 12 。 |

- |

第一章:名門の嫡孫 ― 畠山義統の出自と家督相続の背景

畠山義統という人物を理解するためには、まず彼が背負っていた「畠山氏」という家門の歴史的背景と、彼が家督を継承した特異な経緯を把握する必要がある。彼の行動と思想の根源には、名門としての誇りと、複雑な家督相続がもたらした初期の権力構造が存在した。

第一節:能登畠山氏の系譜と足利一門における地位

畠山氏の起源は、坂東八平氏の一流である秩父氏に遡る。武蔵国畠山荘を領した畠山重能を祖とし、その子・重忠は源頼朝の挙兵に際して活躍した、鎌倉幕府創設の功臣であった 6 。しかし、重忠は北条氏との権力闘争に敗れて滅亡(畠山重忠の乱)。その名跡と広大な所領は、足利義兼の庶長子・足利義純が重忠の未亡人(北条時政の娘)を娶ることで継承された 6 。

この継承により、畠山氏は桓武平氏から清和源氏へとその血統を変え、足利一門の中でも極めて高い地位を占めることになった。室町幕府が成立すると、畠山氏は斯波氏、細川氏と共に三管領家の一つに数えられ、幕政の中枢を担う名門としての地位を不動のものとする。能登畠山氏は、この宗家から分かれた庶流であり、室町幕府4代将軍・足利義持の時代、応永15年(1408年)に畠山満慶が能登一国の守護に任じられたことに始まる家系である 15 。義統は、この能登畠山氏の第3代当主として、歴史の表舞台に登場することになる。

第二節:父祖の遺産 ― 文化と政治の継承

畠山義統が後年、卓越した文化人としてその名を馳せることになるが、その素養は一朝一夕に培われたものではなく、父祖から受け継がれた一族の伝統に深く根差していた。祖父であり、能登畠山氏第2代当主であった畠山義忠は、武将としてだけでなく、幕府の和歌会に列席し、当代一流の歌人や文化人と交流を持つなど、風雅の道に深く通じた文化人として知られていた 3 。

その文化的気風は、義忠の嫡男であり、義統の父である畠山義有にも色濃く受け継がれた。義有は、神社へ和歌百首を奉納したり、自邸で歌会を催したりするなど、活発な文化活動を展開した記録が残っている 7 。しかし、この義有は1439年頃、大和方面での幕府軍の戦闘に参加している最中に陣中で病没するという早すぎる死を遂げた 7 。

父の早世という悲劇は、義統の運命を大きく左右した。本来であれば父・義有を経て継承されるはずの家督は、祖父・義忠から孫の義統へと直接譲られることになったのである 2 。このやや変則的な家督継承は、康正元年(1455年)のことであった 2 。義統の文化人としての側面は、単に彼個人の才能によるものだけではなく、祖父、そして夭折した父から続く「文化的名門」としての家風と、それを継承すべき嫡孫であるという自負が、その根底にあったと考えられる。この文化的資本は、後に応仁の乱で荒廃した京都から多くの文化人を能登に引き寄せ、彼の政治的威信を高める上で、計り知れない価値を持つことになった。

第三節:家督相続と守護代遊佐氏の存在

義統が家督を継承した当時、彼はまだ若年であったと推測される。そのため、政務の実権は、家督を譲って隠居した祖父・義忠が後見人として支える体制がとられた 2 。さらに、この時代の能登畠山氏の統治形態を理解する上で、守護代・遊佐(ゆさ)氏の存在は欠かすことができない。

室町時代の守護大名の多くは、領国を離れて京都に在住し(在京守護)、幕政に関与することが常態であった。能登畠山氏も例外ではなく、初代・満慶、2代・義忠、そして3代・義統の治世前期に至るまで、当主は主に京都で活動していた 12 。その間、領国能登における実際の統治は、世襲の守護代である遊佐氏が、鹿島郡府中に置かれた守護所を拠点に一手に担っていたのである 12 。義統の治世初期において、この重要な役割を担っていたのが遊佐統秀(むねひで)であった 2 。

若年の当主、後見役の祖父、そして在地で実務を握る守護代という権力構造は、一見安定しているように見える。しかし、この構造は、必然的に守護代である遊佐氏の権力を増大させる素地を内包していた。特に、義統が応仁の乱によって十年間もの長きにわたり京都での戦闘に釘付けにされたことは、遊佐氏の能登における権力基盤をより一層強固なものにしたと推察される。義統が乱後に能登へ帰国した際、この肥大化した被官権力をいかにして統制し、守護としての直接支配を確立するかは、彼の領国経営における最大の政治課題となった。そしてこの力関係の不均衡は、義統の死後、遊佐氏による家督相続への介入という形で噴出し、能登畠山氏を揺るがす内紛の直接的な原因となるのである。

第二章:宗家の内訌と応仁の乱への道

畠山義統の生涯、そして能登畠山氏の運命を決定づけた応仁の乱。彼がこの未曾有の内乱に深く関与していく背景には、彼自身の野心や戦略的判断以上に、宗家である河内畠山氏の深刻な内紛と、そこから逃れることのできない一族の宿命が存在した。

第一節:戦乱の震源地 ― 河内畠山氏の家督争い

応仁の乱が勃発した直接的な原因は、将軍家の継嗣問題と、斯波・畠山両管領家の家督争いが複雑に絡み合った結果である 1 。中でも、畠山宗家(河内畠山氏)の内訌は、戦乱の火種として最も早くから燻り続けていた。

当時の当主・畠山持国には長らく実子がおらず、甥の政長を後継者としていた。しかし、晩年になって庶子・義就(よしひろ、よしなりとも)が誕生すると、持国は義就を溺愛し、政長を廃して義就に家督を譲ろうとした 21 。これに家臣団が反発し、両派の対立は武力衝突へと発展。幕府を二分する大問題となった 6 。長禄4年(1460年)、8代将軍・足利義政の裁定により、義就は突如として追放され、家督は政長の手に渡った 4 。しかし、義就はこれに屈せず、河内の嶽山城に立てこもって幕府軍を相手に数年間にわたる徹底抗戦を続け、乱世の梟雄としての名を轟かせた 4 。この義就と政長の間の、家督をめぐる不倶戴天の対立が、応仁の乱における一方の主要な対立軸を形成することになる。

第二節:能登畠山氏の選択 ― 西軍加担への必然

この宗家の深刻な内紛に対し、分家である能登畠山氏は明確な立場を取ることを余儀なくされた。そしてその選択は、初めから一方に定められていたと言っても過言ではない。祖父・義忠の代から、能登畠山氏は一貫して義就派を支持していたのである 2 。この政治的立場は、家督を継いだ義統にもそのまま引き継がれた。

この関係を決定的なものにしたのが、義統の実弟・政国が、義就の猶子(ゆうし、養子)となっていたという事実である 2 。弟を、いわば人質に近い形で宗家の後継者候補として差し出している以上、義統にとって義就を見限り、政長方に与することは事実上不可能であった。もし彼が中立を保つか、あるいは敵対する東軍に寝返るようなことがあれば、弟・政国の生命が危険に晒されることは必定であり、一族の信義を地に堕とすことになる。

かくして、畠山義統の運命は、宗家の家督争いと固く結びつけられた。義就が山名宗全と結び、政長が細川勝元と結んだ時、義統が山名宗全を盟主とする西軍に加担することは、もはや政治的に不可避な、選択の余地なき道であった。能登畠山氏は、自らの領国とは直接的な利害関係が薄い中央の政争、すなわち宗家の家督争いという「代理戦争」の最前線に、当事者として立たされることになったのである。この経験は、乱後に彼が中央の政争から距離を置き、領国の直接支配と自立性を強く志向する大きな動機になったと考えられる。(なお、一部資料には義統が東軍に属したとの記述が見られるが 6 、多数の信頼性の高い史料が西軍への所属を示しており 2 、本報告では西軍所属を正として扱う。)

第三章:十年間の戦塵 ― 応仁・文明の大乱における動静

応仁元年(1467年)、ついに戦端が開かれると、畠山義統は西軍の主要な構成員として、十年に及ぶ戦乱の渦中へと身を投じる。京都での華々しい活躍の裏で、彼は多くの犠牲を払い、その経験を通じて統治者として大きな変貌を遂げていくことになる。

第一節:西軍の主力として京都を駆ける

開戦と同時に、義統は三千の精強な能登兵を率いて上洛し、山名宗全、畠山義就らと共に西軍の主力を形成した 5 。彼の動員した兵力は、当時の守護大名の中でも決して少なくなく、西軍にとって重要な戦力であった。

その影響力の大きさは、時の将軍・足利義政の対応からも窺える。応仁元年6月、義政は義統ら西軍の諸将に対し、東軍への帰属を促す直々の御内書(ごないしょ)を送っている 5 。将軍と敵対する立場にありながら、名指しで説得の対象とされることは、義統が中央政界において無視できない存在と見なされていたことの証左である。しかし、義統はこの誘いを拒絶し、西軍に留まる道を選んだ。

京都での市街戦は熾烈を極め、同年6月には京都にあった義統の邸宅が京極持清方の放火によって炎上するという直接的な被害も受けている 5 。彼は単に軍事行動に参加するだけでなく、奈良の興福寺や東大寺といった寺社勢力を西軍に引き込もうとする政治工作にも関与しており 5 、多方面にわたって西軍の中核として活動していたことがわかる。

【表2:応仁の乱における主要勢力と畠山義統の立場】

|

対立軸 |

東軍(細川方) |

西軍(山名方) |

畠山義統の立場 |

|

将軍家継嗣 |

足利義尚(将軍義政の子) |

足利義視(将軍義政の弟) |

義視方 |

|

管領家対立 |

細川勝元 |

山名宗全 |

山名方 |

|

畠山宗家家督 |

畠山政長 |

畠山義就 |

義就方 |

|

主な味方勢力 |

- |

大内政弘、一色義直、六角高頼など 1 |

- |

|

主な敵対勢力 |

加賀守護・富樫氏、越前・朝倉孝景など 5 |

- |

- |

第二節:戦乱の代償 ― 兵の損耗と弟の死

長期にわたる戦いは、能登畠山氏にも大きな代償を強いた。応仁2年(1468年)4月、戦況の膠着に疲弊したのか、一部の能登兵が帰国を試みた際、悲劇が起こる。彼らは道中の加賀国で、東軍に属していた加賀守護・富樫氏の軍勢と衝突し、合戦に及んだ結果、多くの戦死者を出してしまった 5 。これは、遠く離れた京都での戦いが、故郷能登のすぐ隣国との間にまで深刻な亀裂を生じさせたことを示す出来事であった。

そして文明2年(1470年)10月、義統にとって最大の悲劇が訪れる。宗家当主・義就の猶子となっていた弟・政国が、義就と不和になった末に越前へ逃亡し、そこで東軍に寝返っていた朝倉孝景によって捕らえられ、殺害されてしまったのである 2 。

この弟の死は、義統にとって単なる肉親の喪失に留まらなかった。政国は、能登畠山氏が義就方に与し、西軍として戦うことの政治的正当性と大義名分を体現する、いわば「生きた証」であった。その彼が殺害されたことで、義統が西軍のために戦い続ける意味合いは根本から揺らぎ、彼の戦意を大きく削ぐ結果となったと伝えられている 2 。この事件こそ、彼の関心を中央の政争から、自らの領国である能登の経営へと決定的にシフトさせる契機となったのである。

第三節:終戦と能登への帰還

弟の死後も、義統は即座に戦線を離脱することはなかった。一度参陣した大名が、大義なく一方的に陣を払うことは武家の信義にもとる行為であり、また、複雑な戦況を慎重に見極める必要があったためであろう。文明5年(1473年)に西軍総帥の山名宗全と東軍総帥の細川勝元が相次いで病没すると、大乱は指導者を失い、終結へと向かい始める 1 。

そして文明9年(1477年)11月、西軍の敗色が濃くなる中、ついに義統は決断する。西軍の有力大名であった大内政弘らと共に京都の自邸を焼き払い、十年間にわたって留まり続けた京の都を後にして、分国能登への帰還の途についた 5 。翌文明10年(1478年)7月、将軍・義政から正式に赦免され、幕府との和解も成立 5 。こうして、畠山義統の青春時代を呑み込んだ応仁・文明の大乱は、ようやく終わりを告げたのであった。

第四章:在国守護への転換 ― 能登統治の強化と課題

応仁の乱という未曾有の国難を生き抜いた畠山義統は、もはやかつての在京守護ではなかった。彼は京都には戻らず、能登の地に腰を据えて領国を直接統治する「在国守護」へと、その姿を大きく変貌させる。これは、能登畠山氏の歴史における一大画期であり、彼が「戦国大名」へと自己変革を遂げていく過程そのものであった。

第一節:戦国大名化への道 ― 領国直接支配の確立

乱後の義統が選択したのは、能登に在国し、自らの手で領国支配の再建・強化に乗り出す道であった 12 。彼は鹿島郡府中(現在の七尾市府中町一帯)に置かれた守護館を拠点とし、十年間の当主不在によって弛緩した統治体制の立て直しに腐心した 2 。

この時期の能登畠山氏は、守護所である府中に近接する七尾山に、堅固な山城(後の七尾城)を本格的に築き始めたとされる。さらにその麓には、政治・経済・軍事の拠点となる城下町の形成も図られた 12 。これらの領国経営の基盤整備は、義統の治世にその基礎が固められ、後の7代当主・畠山義総の時代に能登畠山氏が全盛期を迎えるための重要な布石となったのである 12 。

第二節:中央との関係修復と独自の外交

在国守護へと転身した義統であったが、幕府との関係を完全に断ち切ったわけではなかった。むしろ彼は、西軍に属した過去を清算し、幕府における自らの政治的地位を回復するために、将軍家に対して頻繁に進物を贈るなど、巧みな外交努力を怠らなかった 2 。

しかしその一方で、彼の行動はもはや幕府の意向に唯々諾々と従うものではなかった。幕府からの出兵命令などに対し、領国の実情を優先して是々非々の態度をとることもあり 29 、守護大名の自立性が著しく高まっていたことを示している。彼の権威の源泉は、もはや幕府からの任命だけに頼るのではなく、領国の軍事・経済的な実力そのものに求められ始めていた。

その自立性は、独自の外交政策にも顕著に表れている。文明11年(1479年)には、隣国である越後の守護・上杉房定と連携し、応仁の乱では敵方であった畠山宗家(政長方)の分国である越中への侵攻を企てた 2 。これは、幕府の意向とは無関係に、北陸地方における独自の勢力圏を築こうとする、まさしく戦国大名的な能動的行動であった。さらに、朝鮮や明に使者を派遣し、独自の対外交易を行っていたことを示唆する記録も存在し 17 、領国の経済力を高めるための多角的な戦略を展開していたことがわかる。

第三節:領国を揺るがす脅威との対峙

義統が帰国した当時の北陸は、決して平穏ではなかった。彼は、内外に存在する深刻な脅威と対峙し、領国の安定を守り抜かねばならなかった。

その最大の脅威が、加賀国を拠点に爆発的な勢いで拡大していた一向一揆であった。義統は、この新興勢力に対して断固たる姿勢で臨んだ。長享2年(1488年)、一向一揆によって加賀守護・富樫政親が滅ぼされると(長享の一揆)、義統は幕府の命令を受け、加賀へ出兵して一向一揆と直接干戈を交えている 2 。さらに、能登国内においても本願寺門徒による義統殺害の陰謀が企てられたが、彼は事前に情報を察知し、関係者を処罰して未然に防ぐことに成功した 2 。この一向一揆への対応は、単なる軍事的な弾圧に留まらなかった。応仁の乱では敵同士であった加賀の富樫氏と、乱後は「一向一揆」という共通の敵を前に協調関係を築き 31 、富樫氏を能登への防波堤として利用するという、地政学的な力学を巧みに利用した高度な外交戦略でもあった。

一方、領国内に目を向ければ、守護代の遊佐統秀をはじめとする有力被官の存在が、彼の統治における恒常的な課題であった。在京中に権力を強めた彼らの在地での実力は無視できず、義統は彼らを完全に抑圧するのではなく、巧みに統制する必要があった。彼は、領国内の訴訟における最終的な裁定権を自らが掌握し、守護としての権威を示すことで、この課題に対応した 20 。義統の治世は、守護としての権威と、有力被官の実力とが拮抗する、常に緊張をはらんだ権力バランスの上に成り立っていたのである。

第五章:「畠山文芸」の開花 ― 文化人としての義統

畠山義統の治世を語る上で、彼の武将や政治家としての一面と並び、特筆すべきは文化人としての卓越した側面である。応仁の乱によって荒廃した京都から多くの文化人が能登へ下向し、義統の庇護の下、七尾の地で華麗な「畠山文芸」が開花した。これは単なる遊興ではなく、彼の統治を支える重要な政治的・社会的機能をも担っていた。

第一節:戦乱を逃れた文化人たちの庇護

応仁・文明の大乱は、日本の政治的中心地であった京都を灰燼に帰し、多くの公家や僧侶、文化人たちがその活動の場を失った。彼らの一部は、地方の有力な守護大名を頼って都を離れたが、その主要な避難先の一つが、畠山義統の治める能登国であった。

義統の下には、能楽で名高い観世大夫氏重や、室町歌壇を代表する歌人の一人であった招月庵正広(しょうげつあんしょうこう)といった、当代一流の文化人たちが次々と下向してきた 2 。義統は彼らを厚く庇護し、経済的な支援を与えた。その結果、七尾の守護館周辺はさながら「北陸の小京都」の様相を呈し、文化的に大いに繁栄したのである 13 。京都から一流の文化人が集うという事実は、義統の威信と能登の経済力を内外に雄弁に物語るものであり、周辺勢力に対する無形の牽制となると同時に、領民に対しては誇りと安寧の感覚を与える効果があった。

第二節:『賦何船連歌』と風雅の集い

義統自身、父祖から受け継いだ血筋の通り、優れた文化人であった。彼は能登に在国中、府中の守護館などで頻繁に和歌や連歌の会を主催し、自らも多くの作品を残している 9 。

その文化的活動の頂点として知られるのが、文明15年(1483年)11月2日に府中の館で催された大規模な連歌会である。この時に詠まれた百韻連歌は、『賦何船連歌(ふなにいだすふねのれんが)』として懐紙が今日まで伝えられており、室町期の連歌文化を代表する優れた作品として高く評価されている 9 。この連歌会において、義統は一座の宗匠として自ら発句(ほっく、最初の句)を詠んでいる。

松風は 雪におさまる あした哉

(まつかぜは ゆきにおさまる あしたかな) 17

激しい松風も雪が降ると静かになる、その清澄な朝の情景を詠んだこの一句は、戦乱の世にありながらも風雅を解する、義統の洗練された人柄を今に伝えている。

第三節:文化の政治的・社会的機能

義統が主催したこれらの文化活動は、単なる個人的な趣味の領域に留まるものではなかった。連歌会などの集いには、守護代の遊佐統秀や、重臣の三宅忠俊といった有力な家臣たちも参加していたことが記録されている 32 。

この事実は、文化活動が、主君と家臣団の結束を固め、畠山氏の求心力を高めるための、高度な政治的・社会的装置として機能していたことを示唆している。連歌会は、主君である義統が軍事的な支配者としてだけでなく、文化的な指導者としても家臣団の頂点に君臨する場であった。参加する家臣にとっては、自らの教養を示し、主君との一体感を醸成する絶好の機会となった。これは、武力による支配を補完する「ソフトパワー」による統治手法であり、彼の思慮深い人物像を裏付ける好例である。後の畠山義総の時代に「能登畠山文化」として結実する文化的興隆の礎は、紛れもなくこの義統の時代に、彼の戦略的な文化政策によって築かれたものであった。

第六章:晩年と後継者問題、そしてその遺産

能登の地に安定と文化的な繁栄をもたらした畠山義統であったが、彼の晩年には中央情勢が再び激動し、そして彼の死は、一族が抱える構造的な問題を露呈させる引き金となった。彼が残した遺産は、輝かしい「光」の側面と、次代に暗い影を落とす「影」の側面を併せ持っていた。

第一節:明応の政変と中央情勢の激変

明応2年(1493年)、管領・細川政元がクーデターを起こし、時の将軍・足利義材(後の義稙)を追放して新たな将軍を擁立するという前代未聞の事件が勃発した。「明応の政変」である 36 。この政変は、足利将軍の権威を完全に地に堕とさせ、もはや幕府による全国統治が不可能であることを天下に知らしめ、戦国乱世を決定づける分水嶺となった 36 。

この中央での激変に対し、北陸の地にあった義統は静観の構えをとっていたとみられる。しかし、幕府の統制力が事実上無に帰したことで、彼はより一層、外部の権威に頼らない自立的な領国経営に専念せざるを得なくなった。時代は、もはや守護大名ではなく、自らの実力のみが頼りの戦国大名の時代へと、不可逆的に移行していたのである。

第二節:義統の死と「明応九年の政変」

明応6年(1497年)8月20日、畠山義統は、領国統治の拠点であった鹿島郡府中の屋敷にてその生涯を閉じた 12 。法名は「大寧寺殿大彦徳孫大禅定門」と伝わる 17 。

彼の死は、能登畠山氏が束の間の安定期を終え、再び内紛の時代へと突入する号砲となった。義統の跡は、嫡男の義元が継承した。しかし、これを不満としたのが、長年にわたり守護代として実権を握ってきた遊佐統秀であった。統秀は、義統の次男である慶致を新たな当主として擁立し、義元に対抗してクーデターを起こしたのである 13 。この能登畠山氏の内紛は「明応九年の政変」と呼ばれ、これ以降、能登畠山氏は深刻な家督争いと、それに介入する有力被官の専横に苦しめられることになる。

興味深いことに、この後継者問題の構図は、かつて義統自身が若き日に巻き込まれた宗家の家督争い(義就 対 政長)と酷似している。主君の代替わりに際して、有力被官が自らにとって都合の良い後継者を立てようと画策するこの権力闘争の構造は、あたかも畠山氏という一族が抱える構造的欠陥のように、世代を超えて繰り返された。義統は生涯をかけてこの力学と対峙し、一代の統治者としては見事に領国を治めたが、彼の死と共に、その構造が次世代に継承されるのを防ぐことはできなかったのである。

第三節:歴史的評価 ― 全盛期の礎

畠山義統の治世は、応仁の乱後の混乱を収拾し、一向一揆の脅威を退け、能登国の政治的安定と文化的繁栄の基礎を固めたという点で、歴史的に高く評価されるべきである 12 。彼が築き上げた安定した基盤があったからこそ、後の7代当主・畠山義総の時代に、能登畠山氏は最盛期を迎え、七尾の城下町は「畠山文化」で大いに栄えることができた 26 。その意味で、義統は能登畠山氏における「中興の祖」と位置づけることができる。

しかし、その輝かしい功績の一方で、彼の統治が残した課題もまた大きい。守護代の遊佐氏をはじめとする有力被官の権力を完全に抑制し、守護の絶対的な権力を確立するには至らなかった。彼の死後すぐに内紛が勃発したという事実は、彼の統治の限界をも示している。この守護権力と被官権力の構造的対立という問題は、彼の個人的な統治能力を超えた、時代の大きな課題であった。そしてこの問題は、彼の死後、「畠山七人衆」による主君の傀儡化という形で先鋭化し 39 、最終的に能登畠山氏が滅亡へと向かう遠因となった。

結語:乱世の守護、その光と影

畠山義統は、室町幕府の権威が崩壊し、新たな秩序が模索される激動の時代において、武将として、政治家として、そして文化人として、類稀なバランス感覚をもって生き抜いた稀有な人物であった。

彼は、応仁の乱という未曾有の国難を経験し、それを糧として旧来の「在京守護」という殻を破り、自らの領国に根差して直接支配を志向する「戦国大名」の先駆けとなった。その統治手法は、単なる武力による支配に留まらない。幕府との関係を維持しつつも独自の外交を展開し、海外との交易によって経済力を高め、そして文化の力を巧みに利用して家臣団を統合し、領国に繁栄をもたらした。その思慮深い手腕は、戦国初期の統治者として高く評価されるに値する。

しかし、彼が能登に残した遺産は、二つの側面を持っていた。一つは、政治的安定と文化的繁栄という輝かしい「光」。そしてもう一つは、彼が生涯をかけて抑え込んできた有力被官との権力闘争という、解決されることのなかった構造的問題という「影」である。彼の死と共にこの「影」は一気に噴出し、一族の未来に長く暗い影響を及ぼした。

畠山義統の生涯は、一個人の奮闘によって戦国という新しい時代を切り拓いた成功譚であると同時に、中世的な権力構造の限界から逃れることができなかった悲劇的な序章でもあった。彼の生きた軌跡は、まさに戦国乱世の黎明期そのものの光と影を、鮮やかに映し出していると言えよう。

引用文献

- 応仁の乱(オウニンノラン)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%BF%9C%E4%BB%81%E3%81%AE%E4%B9%B1-38826

- 畠山義統 https://geo.d51498.com/CollegeLife-Labo/6989/YoshimuneHatakeyama1st.htm

- 畠山義忠 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%A0%E5%B1%B1%E7%BE%A9%E5%BF%A0

- 応仁の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%9C%E4%BB%81%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 応仁の乱 - 能登畠山氏七尾の歴史 https://nanao.sakura.ne.jp/wars/1467_oninwars.html

- 武家家伝_能登畠山氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/h_noto_k.html

- 一門衆特集 - 能登畠山氏七尾の歴史 https://nanao.sakura.ne.jp/person/hatakeyama_icimon.html

- 応仁の乱を契機とした加賀一向一揆の台頭 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/22937

- 能登畠山家開統600年を迎えて - 七尾市 https://www.city.nanao.lg.jp/koho/shise/koho/kohonanao/h20/documents/2_11.pdf

- 国指定史跡 七尾城跡 https://www.city.nanao.lg.jp/sportsbunka/documents/nanaojouato-sansaku-guide.pdf

- 本願寺の興亡・百姓の持ちたる国編~その⑦ 「永正三年の大乱」能登・越中を席巻する一向一揆 https://negorosenki.hatenablog.com/entry/2025/05/31/111339

- 畠山義統(はたけやま よしむね)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%95%A0%E5%B1%B1%E7%BE%A9%E7%B5%B1-1101256

- 畠山義統 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%A0%E5%B1%B1%E7%BE%A9%E7%B5%B1

- 畠山氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%A0%E5%B1%B1%E6%B0%8F

- 家臣組織 - 能登畠山氏七尾の歴史 https://nanao.sakura.ne.jp/special/vassals_system.html

- 畠山義忠 - 能登畠山氏七尾の歴史 https://nanao.sakura.ne.jp/person/hatakeyama_yoshitada.html

- 畠山義統 - 能登畠山氏七尾の歴史 https://nanao.sakura.ne.jp/person/hatakeyama_yosimune.html

- 畠山匠作家(はたけやましょうさくけ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%95%A0%E5%B1%B1%E5%8C%A0%E4%BD%9C%E5%AE%B6-1392252

- 遊佐統秀とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E9%81%8A%E4%BD%90%E7%B5%B1%E7%A7%80

- 遊佐統秀 - 能登畠山氏七尾の歴史 https://nanao.sakura.ne.jp/person/yusa-munehide.html

- 応仁の乱とは結局何だったのか?【後編】~畠山のお家騒動、山名vs細川、そして巻き込まれた将軍家 https://san-tatsu.jp/articles/318597/

- 応仁の乱・激戦地の大和~大和武士の興亡(5) - 大和徒然草子 https://www.yamatotsurezure.com/entry/yamatobushi05_ohninnoran

- 畠山氏の内紛と山本氏 - 上富田町文化財教室シリーズ http://www.town.kamitonda.lg.jp/section/kami50y/kami50y14004.html

- 戦国時代の始まり〜応仁の乱 - 大江戸絵巻 https://www.gimlet.jp/sengoku/index.html

- 畠山家と他勢力との対外関係 https://nanao.sakura.ne.jp/special/gaiko-sonota.html

- 史跡七尾城跡/七尾市 https://www.city.nanao.lg.jp/sportsbunka/nanaojoushi.html?fbclid=IwY2xjawKzKYhleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFxakN1dzk2dGhVcEtWMnNHAR4EdcygtiC4wS_tg_6CsOhHmM5iMEcJnk2jes-fO4m2uvWILnJJwaqyjkBOVg_aem_gnJDgrNFyucZ30PKSAAB8g

- 『信長の野望蒼天録』武将総覧 - 火間虫入道 http://hima.que.ne.jp/souten/data/soutendata.cgi?keys19=%96%8B%95%7B;target=671;max=1990;print=20;p=27

- 『信長の野望蒼天録』武将総覧 - 火間虫入道 http://hima.que.ne.jp/souten/data/soutendata.cgi?equal20=4200

- 守護大名の「在京」と「在国」の意味するもの - 能登畠山氏七尾の歴史 https://nanao.sakura.ne.jp/special/daimyo.html

- 武家家伝_越後上杉氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/e_uesugi.html

- 加賀の勢力との外交関係 - 能登畠山氏七尾の歴史 https://nanao.sakura.ne.jp/special/gaiko-kaga.html

- 畠山文芸 https://geo.d51498.com/CollegeLife-Labo/6989/hatakeyamabungei.htm

- 能登畠山氏と吉岡一文字の名刀/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/15207/

- 史跡七尾城跡 https://www.city.nanao.lg.jp/sportsbunka/nanaojoushi.html

- 賦何船連歌・賦何人連歌 - 石川県 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoiku/bunkazai/syoseki/k-10.html

- 明応の政変 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E5%BF%9C%E3%81%AE%E6%94%BF%E5%A4%89

- 畠山氏 の検索結果 - 攻城団ブログ https://kojodan.jp/blog/search?q=%E7%95%A0%E5%B1%B1%E6%B0%8F

- 能登畠山家武将総覧 (ま行~わ行) https://nanao.sakura.ne.jp/souran/souran5.html

- 畠山七人衆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%A0%E5%B1%B1%E4%B8%83%E4%BA%BA%E8%A1%86

- 能登畠山氏の歴史 | 七尾城のガイド - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/54/memo/3474.html

- 戦国時代の能登半島 ~支配者が変わる動乱期 - note https://note.com/sengoku_irotuya/n/nb94c67293c4d