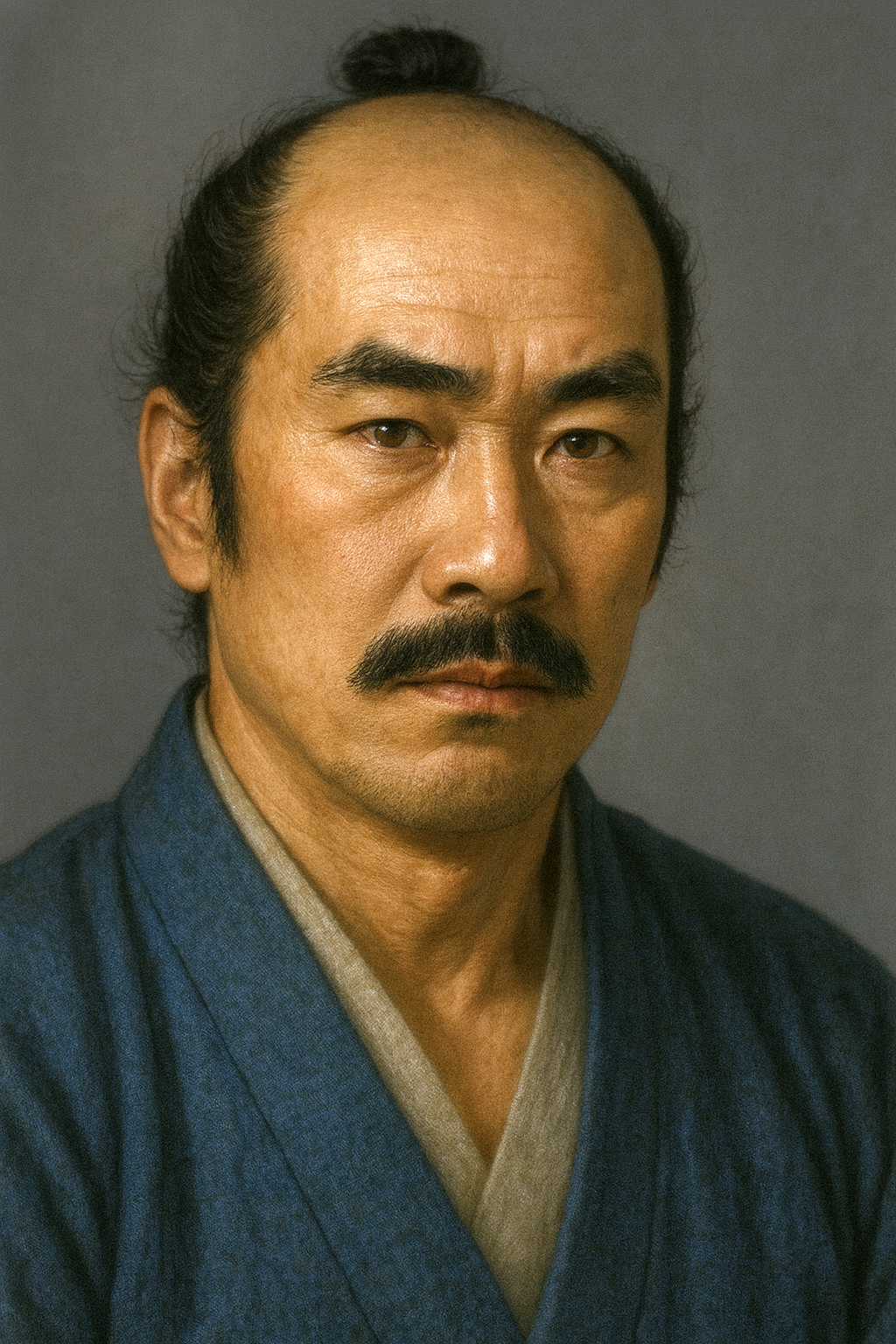

畠山義英

畠山義英は、応仁の乱後の畠山氏内紛で総州家を継承。細川政元の傀儡として河内を支配するも、自立を試み宿敵と和睦。細川家の内紛に巻き込まれ、戦いと敗走を繰り返し、大永2年頃に死去したと推定される。

畠山義英 - 分裂と抗争の時代に生きた河内守護の生涯

序章:応仁の乱の遺産と畠山義英

応仁・文明の乱(1467-1477年)が名目上の終結を迎えても、その戦禍が残した火種は畿内各地で燻り続けていた。足利将軍家の権威は地に堕ち、幕府の権力構造は大きく揺らいだ。特に、乱の主要な原因の一つであった管領家・畠山氏の家督争いは、世代を超えて引き継がれ、畿内中央政局の新たな主導者となった管領・細川氏の内部対立と複雑に絡み合いながら、この地域を終わりの見えない戦乱の舞台へと変貌させていった。本報告書で詳述する畠山義英(はたけやま よしひで)は、まさしくこの混沌の時代に生を受け、その生涯を宿命的な抗争に捧げた武将である。

畠山義英の生涯を読み解くことは、単に一人の武将の栄枯盛衰を追うことに留まらない。それは、室町時代以来の伝統的権威であった守護大名体制が崩壊し、実力主義が支配する戦国時代へと移行していく過渡期において、旧来の名門がいかにして生き残りを図り、そして時代の大きな奔流に飲み込まれていったかを示す、一つの典型的な事例研究に他ならない。彼の人生は、絶え間ない闘争の連続であったが、その行動原理を分析することで、戦国初期という時代の本質をより深く理解することができる。本報告書では、義英の生涯を以下の三つの軸から多角的に分析・考察する。

- 世襲の宿敵との絶え間ない抗争: 祖父の代から続く同族・畠山尾州家との、河内国支配を巡る宿命的な対立。

- 中央権力者への従属と反抗: 畿内の実力者である管領・細川氏との、傀儡としての従属関係と、自立を目指した危険な駆け引き。

- 領国経営者としての試み: 戦乱の合間に見せた、守護としての統治機構整備の努力とその限界。

これらの視点を通じて、分裂と抗争の時代を駆け抜けた畠山義英という人物の実像に迫る。

第一部:宿命の継承者

第一章:分裂した名門 - 畠山総州家と尾州家

畠山義英の生涯を理解するためには、まず彼が背負った一族の宿命、すなわち応仁の乱に端を発する畠山氏の分裂について把握する必要がある。

応仁の乱の遠因:畠山義就と政長の対立

管領を輩出する名門・畠山氏の内紛は、室町幕府前期の当主・畠山持国が、当初後継者としていた養子の政長(持国の従兄弟の子)を退け、後に生まれた実子・義就(よしなり)に家督を譲ろうとしたことに始まる 1 。この家督問題は、幕府内の権力闘争と結びつき、細川勝元が政長を、山名宗全が義就をそれぞれ支援したことで、全国規模の大乱である応仁の乱の直接的な引き金の一つとなった 1 。乱を通じて両派は血で血を洗う抗争を繰り広げ、畠山家は修復不可能なほどに二分された。

総州家と尾州家の成立

応仁の乱後、義就の系統は、その官途名であった上総介(かずさのすけ)に由来して「総州家(そうしゅうけ)」、対する政長の系統は、同じく官途名の尾張守(おわりのかみ)から「尾州家(びしゅうけ)」と称されるようになった 3 。両家の対立は、河内、紀伊、山城といった分国の支配権を巡って継続し、恒常的な武力衝突へと発展した。畠山義英は、この総州家の創始者である義就の孫として、この世に生を受けたのである 3 。

父・義豊(基家)の時代と「明応の政変」

義就の死後、家督は子の基家(もといえ)、後の義豊(よしとよ)が継承した 2 。義豊の時代、畠山氏の運命を再び大きく揺るがす事件が発生する。明応2年(1493年)、10代将軍・足利義材(よしき、後の義稙)と管領・畠山政長(尾州家)が、総州家の義豊を討伐すべく河内国へ出兵した 6 。しかし、この機を捉え、かねてより将軍と対立していた管領代・細川政元が京都でクーデターを決行。義材を将軍の座から追放し、新たな将軍として足利義澄を擁立したのである。この「明応の政変」により、河内で義豊と対陣中であった政長は梯子を外され、孤立無援の末に自刃。尾州家は大打撃を受け、総州家は一時的にせよ優位な立場を確保した 7 。

しかし、この総州家の優位性は、自らの実力で勝ち取ったものではなく、あくまで細川政元の政治的・軍事的後援に依存するものであった。この事実は、義豊、そしてその子・義英の代に至るまで、総州家が抱え続けることになる「構造的な脆弱性」を浮き彫りにしている。彼らの権力は、常に中央政局の動向、とりわけ細川氏の意向に左右されるという宿命を帯びていたのである。

第二章:戦火の中の家督継承

父・義豊が細川政元の力によって得た束の間の安定期に、義英は生を受け、そして父の死によって、戦乱の渦中へと投げ込まれることとなる。

生年と元服:長享・明応期の記録から

畠山義英の生年は、長享元年(1487年)または長享2年(1488年)と推定されている 5 。これは、当時の公家の日記である近衛政家の『後法興院記』および後土御門天皇の『後慈眼院殿御記』において、明応3年(1494年)の条に義英の年齢がそれぞれ「八歳」「七歳」と記されていることに基づくものである 5 。

特筆すべきは、義英が元服した時期である。彼はこの明応3年12月、わずか7、8歳という異例の若さで元服を遂げている 5 。これは、父・義豊が、明応の政変で父・政長を失い紀伊国に逼塞していた尾州家の畠山尚順(ひさのぶ)との対立を深める中で、自らに万一のことがあった場合に備え、家督継承を円滑に進めるための措置であったと見られている 5 。幼少期から、彼はすでに一族の存亡をかけた争いの最前線に立たされていたのである。

父の戦死と細川政元の庇護下での出発

父・義豊の懸念は、数年後に現実のものとなる。紀伊で着実に力を蓄えた畠山尚順は、河内への反攻を開始。明応8年(1499年)1月30日、両軍は河内十七箇所(現在の大阪府東部)で激突し、この戦いで義豊は敗死、自刃に追い込まれた 5 。

父の死により、義英は若くして総州家の家督を継承する。しかし、本拠地である河内を失い、一時国外への逃亡を余儀なくされた 5 。彼の運命を救ったのは、またしても中央の権力者であった。義英の庇護者である細川政元が軍事介入し、河内を制圧した尚順を破り、紀伊へと追い返したのである 5 。これにより、義英は政元の庇護の下、河内への帰還を果たし、名目上の河内守護としてのキャリアを開始した。

この出発点において、義英の立場は極めて不安定なものであった。彼は細川政元の傀儡であり、総州家の存続そのものが政元の意向一つにかかっている状態だった。彼が継承したのは、河内守護という地位であると同時に、外部勢力に依存しなければ存続できないという、一族の構造的な弱さそのものであった。彼の生涯にわたる苦闘は、この従属的な立場からの脱却を目指す試みの連続であったと言える。

第二部:畿内政局の奔流の中で

家督を継承した義英の生涯は、畿内中央政局の激しい変動に翻弄され続ける。特に、絶対的な権力者であった細川政元との関係、そして政元の死後に始まった細川家の内紛は、彼の運命を大きく左右した。

第三章:管領・細川政元との関係 - 従属から自立へ

傀儡としての河内支配

家督継承当初の義英は、細川政元の意のままに動く傀儡に過ぎなかった。しかし、永正元年(1504年)頃になると、細川氏の内部で守護代の薬師寺元一や重臣の赤沢朝経らが反乱を起こすなど、政元の支配体制に揺らぎが見え始める 5 。この中央政局の混乱を、義英は自立への好機と捉えた。

宿敵・尚順との和睦(永正元年)とその政治的意味

永正元年(1504年)12月18日、義英は誰もが予想しなかった大胆な行動に出る。長年の宿敵であり、父・義豊を死に追いやった張本人である尾州家の畠山尚順と、独断で和睦を結んだのである 5 。この和睦により、河内国は南北で分割統治されることとなり、北半国を義英が、南半国を尚順がそれぞれ領有することが定められた。義英は誉田城、尚順は高屋城を拠点とし、両者は一時的に矛を収めた 5 。さらに義英は、和睦の証として自らの子である勝王を尚順の猶子(養子)として差し出している 5 。

この決断は、義英が単なる操り人形ではない、主体的な意思を持つ政治家であったことを示す最初の証左である。彼は、細川政元の完全な庇護下で名目上の守護であり続けるよりも、宿敵と一時的に手を結ぶことで河内における「局地的な勢力均衡」を創出し、外部からの干渉を排除しようとした。これは、政元という巨大な権力からの「自立」を目指した、極めて危険な賭けであった。

和睦の代償

しかし、この賭けは裏目に出た。自らの傀儡が敵と手を結んだことに、庇護者である細川政元は激怒。義英と政元の関係は急速に冷却化し、翌永正2年(1505年)11月には、政元の命を受けた赤沢朝経の攻撃を受け、居城である誉田城を攻められるという事態を招いた 5 。自立を目指した行動は、結果として彼の立場をより一層危ういものにした。この一件は、戦国初期の弱小勢力が抱える「傀儡のジレンマ」――すなわち、大国の庇護に甘んじれば存続はできるが実権はなく、自立を求めれば即座に潰される危険がある――を鮮明に示している。

第四章:「永正の錯乱」以後の抗争

義英が窮地に立たされる中、畿内情勢は再び激変する。

細川家の内訌と義英の選択:澄元派への加担

永正4年(1507年)6月、管領・細川政元が家臣によって暗殺されるという衝撃的な事件が起こる(永正の錯乱)。政元に実子がいなかったため、養子であった細川澄元、細川高国、細川純賢の間で壮絶な後継者争いが勃発し、畿内全土が新たな戦乱に巻き込まれた。

この混乱の中、義英は明確な選択を迫られる。彼は、政元に追放されていた前将軍・足利義稙を擁立する高国派ではなく、当時の将軍・足利義澄を奉じる「細川澄元」の陣営に与した 5 。この決断により、高国派についた畠山尚順との永正元年の和睦は完全に破綻。畠山両家の抗争は、細川家の内紛という、より大きな枠組みの中で再燃することとなった。

岳山城の戦いと敗走(永正4-5年)

永正4年(1507年)12月、義英は河内の要害・岳山城(嶽山城)に籠城し、尚順・高国連合軍を迎え撃った 5 。しかし衆寡敵せず、翌永正5年(1508年)1月、岳山城は陥落する 5 。

この時、不可解な出来事が起こる。澄元方の部将であった赤沢長経が、敵である尚順らに無断で、城から義英を脱出させたのである 5 。史料はこの行動の理由を「畠山氏の一本化・強大化を避けるための措置」であったと示唆している 5 。これは、細川澄元派にとって、義英は「高国派の畠山尚順を牽制するための駒」として必要であったが、彼が尚順を滅ぼして河内を統一し、強力な独立勢力となることは望んでいなかったことを意味する。むしろ、畠山両家が河内で争い続けてくれる方が、細川氏にとっては都合が良かったのである。義英は、自家の存亡をかけた戦いを繰り広げながらも、その実態は、より大きな権力構造の中で「管理された敵対関係」を演じさせられていたに過ぎなかった。

船岡山合戦の余波と雌伏の時期

岳山城から脱出した後も、義英は澄元派として尚順・稙長(たねなが、尚順の子)親子との戦いを続けた。永正8年(1511年)、京都近郊の芦屋河原の戦いなどで勝利を収め、一時的に河内を奪還する勢いを見せた 5 。しかし同年、京都船岡山で澄元派と高国・大内義興連合軍が激突した「船岡山合戦」で澄元派が決定的な敗北を喫すると、義英の勢力も大きく後退。再び河内を追われ、永正10年(1513年)以降、しばらくの間、歴史の表舞台から姿を消し、雌伏の時を過ごすことを余儀なくされた 5 。

第五章:最後の戦いと終焉

数年間の逼塞の後、義英は再起をかけた最後の戦いに挑む。

細川高国政権への反攻

永正17年(1520年)、四国で再起を図った細川澄元と、その重臣である三好之長が畿内へ進出すると、義英もこれに呼応して挙兵した。彼は大和国の有力国人・越智家全(おちいえまさ)らと手を組み、高国派の畠山稙長が守る河内の中心拠点・高屋城を攻撃。同年3月、ついにこれを陥落させ、長年の本拠地奪還を果たした 5 。

同盟者の裏切りと敗走

しかし、勝利の喜びも束の間であった。義英はまたしても同盟者に裏切られる。越智家全は、河内が義英によって統一され、強力な勢力が隣国に出現することを警戒し、敵であるはずの稙長とその重臣・遊佐順盛らを密かに城から脱出させたのである 5 。

そして同年5月5日、京都の等持寺で澄元・三好軍が高国軍に大敗を喫した(等持寺の戦い)という報が河内の義英の陣に届くと、事態は急転直下する 5 。軍事的な後ろ盾を完全に失った義英は戦線を維持できず、大和の吉野へと逃亡。高屋城は再び稙長の手に落ちた 5 。これが、義英にとって事実上最後の輝きであった。

最期の記録と推定される死

大永元年(1521年)10月、高国と対立して出奔した将軍・足利義稙を擁した尚順・稙長親子と、義英は再び和睦を結んだ記録がある。しかし、それも束の間で、同年11月には稙長に敗北したという記録が残っている 5 。これが、畠山義英の活動を伝える確実な史料の最後となる。

彼の没年については、明確な記録は存在しない。しかし、興福寺大乗院門跡の日記である『大乗院寺社雑事記』の大永2年(1522年)4月30日の条に「畠山濃州他界」との記述があり、これが義英を指すものと考えられている(「濃州」は官途名である「総州」=上総介の誤記か、あるいは別の官途名を得ていた可能性が指摘される) 5 。そして、翌大永3年(1523年)3月には、子とされる畠山義堯(よしたか)が観心寺に判物を発給し、当主としての活動を開始していることから 3 、義英はこの大永2年前後に死去した可能性が極めて高いと結論付けられる。

第三部:畠山義英の実像と謎

畠山義英の生涯は、戦いと敗走の繰り返しであった。しかし、その軍事行動の裏側には、領国を統治しようとする為政者としての一面や、その死を巡る歴史的な謎が存在する。

第六章:領国経営者の顔 - 守護奉行所の創設

戦乱に明け暮れた義英であるが、彼は単なる戦闘指揮官ではなかった。その政権下において、領国経営の基盤を整備しようとした痕跡が確認できる。

発給文書から見る統治機構の整備

史料によれば、義英の政権下で「守護奉行所」および「守護代奉行所」が創設されたことが判明している 5 。これは、守護である義英自身が直属の行政官僚(奉行人)を抱える「守護奉行所」を設置し、それと並行して、伝統的に河内の実務を担ってきた守護代の遊佐氏も独自の「守護代奉行所」を持つという、二元的な支配体制を構築しようとした試みであった 14 。この時期の義英の奉行人としては、小柳氏や木沢氏の名が確認できる 14 。

この統治機構の整備は、義英が場当たり的な軍事行動に終始するのではなく、恒久的な行政システムを通じて安定した領国支配を実現しようという、明確な意志を持っていたことを示している。これは、守護大名から領域国家の形成を目指す「戦国大名」への脱皮を図る動きと評価することができる。

総州家における領国支配の試みとその限界

義英が河内の有力寺社である観心寺に対して、段銭(臨時の軍事税)の免除などを認める判物(はんもつ、公的文書)を複数発給していることも、彼が守護として領国内の秩序維持と統治権の行使に努めていた証拠である 3 。

しかし、彼の統治者としての理想は、過酷な現実の前に常に阻まれた。彼の河内における支配権は、極めて不安定かつ限定的であった。その傍証として、義英が率いる総州家の発給文書の多くが、本拠地である河内ではなく、隣国の大和(現在の奈良県)で発見される傾向があるという研究者の指摘がある 3 。これは、彼が河内を追われて大和に逼塞していた期間が長かったこと、そして河内における実効支配が十分に行き渡っていなかったことを物語っている。守護奉行所という先進的な統治機構を構想しながらも、その基盤となる領国そのものが、敵や、時には味方の裏切りによって常に脅かされていた。義英の生涯は、統治者としての理想と、武将としての過酷な現実との間の、埋めがたい乖離を体現している。

第七章:歴史上の謎 - 義英と義堯は同一人物か

畠山義英の生涯には、もう一つ大きな謎が残されている。それは、彼の跡を継いだとされる息子・畠山義堯との関係性である。

「同一人物説」の提起

義英の没年が明確でないこと、そして彼の活動記録が途絶える大永元年から2年後の大永3年に、入れ替わるように息子とされる畠山義堯(義宣とも名乗る)の活動が始まることから、この「義英」と「義堯」は同一人物ではないか、とする説が存在する 10 。

説の根拠と背景

この説の最大の根拠は、両者の活動時期が極めて近接している点にある 3 。相次ぐ敗戦によって権威が失墜した義英が、心機一転、新たな政治情勢に対応するために改名し、「義堯」として再起を図ったというシナリオは、戦国時代の武将の行動として十分に考えられる。

史料的検討と本報告書の見解

一方で、両者を別人とする見方も根強い。親子関係を示す系図や記録も存在するため 3 、同一人物説はあくまで可能性の一つに過ぎない。確たる証拠がない以上、現時点での断定は不可能である。

しかし、この「同一人物説」が浮上する背景そのものが、当時の畠山総州家の置かれた状況を象徴的に示している。なぜ、当主の代替わりがこれほど曖昧模糊としているのか。それは、総州家の権力が実体を失い、記録の上でもその存在感が希薄化していったからに他ならない。この時代、総州家の領国支配の実権は、守護代の遊佐氏、さらにはその家臣である木沢長政のような新興勢力へと移っていく 3 。当主が「義英」であろうと「義堯」であろうと、その実質的な影響力に大きな違いはなかった。この存在の曖昧さこそが、名門守護家が実力主義の時代の中で、その権威とアイデンティティさえも失っていく過程を克明に示しているのである。

終章:畠山義英の歴史的評価

畠山義英の生涯は、応仁の乱以降、旧来の守護大名が直面した困難を凝縮したものであった。彼は、祖父の代から続く世襲の家督争い、畿内中央政局への従属、そして台頭する家臣団や国人といった、内外からの絶え間ない圧力に晒され続けた。

しかし、彼はただ翻弄されただけの悲運の武将ではなかった。宿敵との電撃的な和睦、守護奉行所の創設といった行動は、彼が自らの手で活路を見出そうとした、したたかな政治家としての一面を明確に示している。だが、彼の戦略や構想は、常に彼自身の力を超えた巨大な政治力学の波に打ち砕かれた。彼の奮闘は、名門・畠山総州家が歴史の舞台から退場する前の、最後の、そして最も激しい抵抗であったと言えるだろう。

義英(あるいは義堯)の後、総州家は完全に家臣の木沢長政の傀儡となり 3 、その木沢長政が三好長慶との戦いで敗死すると、歴史の表舞台から完全に姿を消していく 17 。畠山義英の人生は、戦国という新しい時代が、古い権威をいかにして飲み込んでいったかを物語る、一つの貴重な証言なのである。

付録

表1:畠山義英 関係年表

|

西暦/和暦 |

畠山義英の動向 |

畠山尾州家(尚順・稙長)の動向 |

中央政局(幕府・細川氏)の動向 |

典拠 |

|

1487/88 (長享1/2) |

生誕(推定) |

- |

- |

5 |

|

1493 (明応2) |

- |

父・政長が河内で自刃 |

細川政元が「明応の政変」を起こす |

7 |

|

1494 (明応3) |

7、8歳で元服 |

紀伊で勢力回復を図る |

- |

5 |

|

1499 (明応8) |

父・義豊が尚順に敗れ自刃。家督継承。細川政元の庇護下で河内へ帰還 |

義豊を破り河内を一時制圧するも、政元に敗れ紀伊へ後退 |

細川政元が尚順を討伐 |

5 |

|

1504 (永正元) |

宿敵・尚順と和睦。河内を南北で分割統治 |

義英と和睦。高屋城主となる |

細川氏内部で内訌が激化 |

5 |

|

1505 (永正2) |

尚順との和睦が原因で、細川政元の命を受けた赤沢朝経に誉田城を攻撃される |

- |

- |

5 |

|

1507 (永正4) |

細川澄元派に加担。岳山城に籠城 |

細川高国派に加担。義英の岳山城を攻撃 |

細川政元が暗殺される(永正の錯乱) |

5 |

|

1508 (永正5) |

岳山城が陥落し敗走 |

岳山城を攻略 |

- |

5 |

|

1511 (永正8) |

一時的に河内を奪還するも、船岡山合戦の敗北で再び劣勢に |

- |

船岡山合戦で高国・大内連合軍が勝利 |

5 |

|

1513 (永正10) |

尚順に敗北し、逼塞 |

- |

- |

5 |

|

1520 (永正17) |

細川澄元に呼応し、高屋城を奪還。しかし同盟者の裏切りと等持寺の戦いの敗報で吉野へ逃亡 |

義英に高屋城を奪われるも、越智家全の手引きで脱出。直後に奪回 |

等持寺の戦いで高国軍が澄元・三好軍に勝利 |

5 |

|

1521 (大永元) |

稙長と和睦するも、直後に敗北 |

父・尚順が死去。稙長が家督継承 |

- |

5 |

|

1522 (大永2) |

4月30日に死去したと推定される(「畠山濃州他界」) |

- |

- |

5 |

|

1523 (大永3) |

子・義堯が当主として活動を開始 |

- |

- |

3 |

表2:畠山氏(総州家・尾州家)主要人物関係図

Mermaidによる関係図

引用文献

- 【より道‐101】戦乱の世に至るまでの日本史_時代を超えた因果応報「畠山騒乱」 - note https://note.com/vaaader/n/n99bdb316b05e

- 畠山義就 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%A0%E5%B1%B1%E7%BE%A9%E5%B0%B1

- 畠山総州家(義就流) http://nanao.sakura.ne.jp/kawachi/yoshinari.html

- 畠山氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%A0%E5%B1%B1%E6%B0%8F

- 畠山義英 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%A0%E5%B1%B1%E7%BE%A9%E8%8B%B1

- 畠山氏の内紛と山本氏 - 上富田町文化財教室シリーズ http://www.town.kamitonda.lg.jp/section/kami50y/kami50y14004.html

- 明応8年(1499)1月30日は畠山尚順が畠山義豊を河内十七箇所で破り自害させた日。尚順の父政長と義豊の父義就の家督争いは応仁の乱の原因の一つとも。義就の死後に将軍 - note https://note.com/ryobeokada/n/nd3e896651bd8

- 畠山尚順 管領家の若さまからの転落人生 - 周防山口館 https://suoyamaguchi-palace.com/kanrei-residence/hatakeyama-hisanobu/

- 畠山義英(ハタケヤマヨシフサ) - 戦国のすべて https://sgns.jp/addon/dictionary.php?action_detail=view&type=1&word=&initial=&gyo_no=&dictionary_no=3021

- 畠山義英 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/HatakeyamaYoshihide.html

- 名門畠山家、下剋上の波に飲まれる - BEST TiMES(ベストタイムズ) https://www.kk-bestsellers.com/articles/-/10943/

- 嶽山城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B6%BD%E5%B1%B1%E5%9F%8E

- 畠山義英とは? 意味をやさしく解説 - サードペディア百科事典 https://pedia.3rd-in.co.jp/wiki/%E7%95%A0%E5%B1%B1%E7%BE%A9%E8%8B%B1

- 河内国守護畠山氏における守護代と奉行人 https://ehime-u.repo.nii.ac.jp/record/1593/files/AN00024786_1997_30_1-29.pdf

- 畠山義英(はたけやま よしひで)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%95%A0%E5%B1%B1%E7%BE%A9%E8%8B%B1-1101253

- 畠山義堯 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/HatakeyamaYoshitaka.html

- 応仁の乱が終わっても~続く畠山義就VS政長の戦い https://indoor-mama.cocolog-nifty.com/turedure/2017/07/712-913a.html