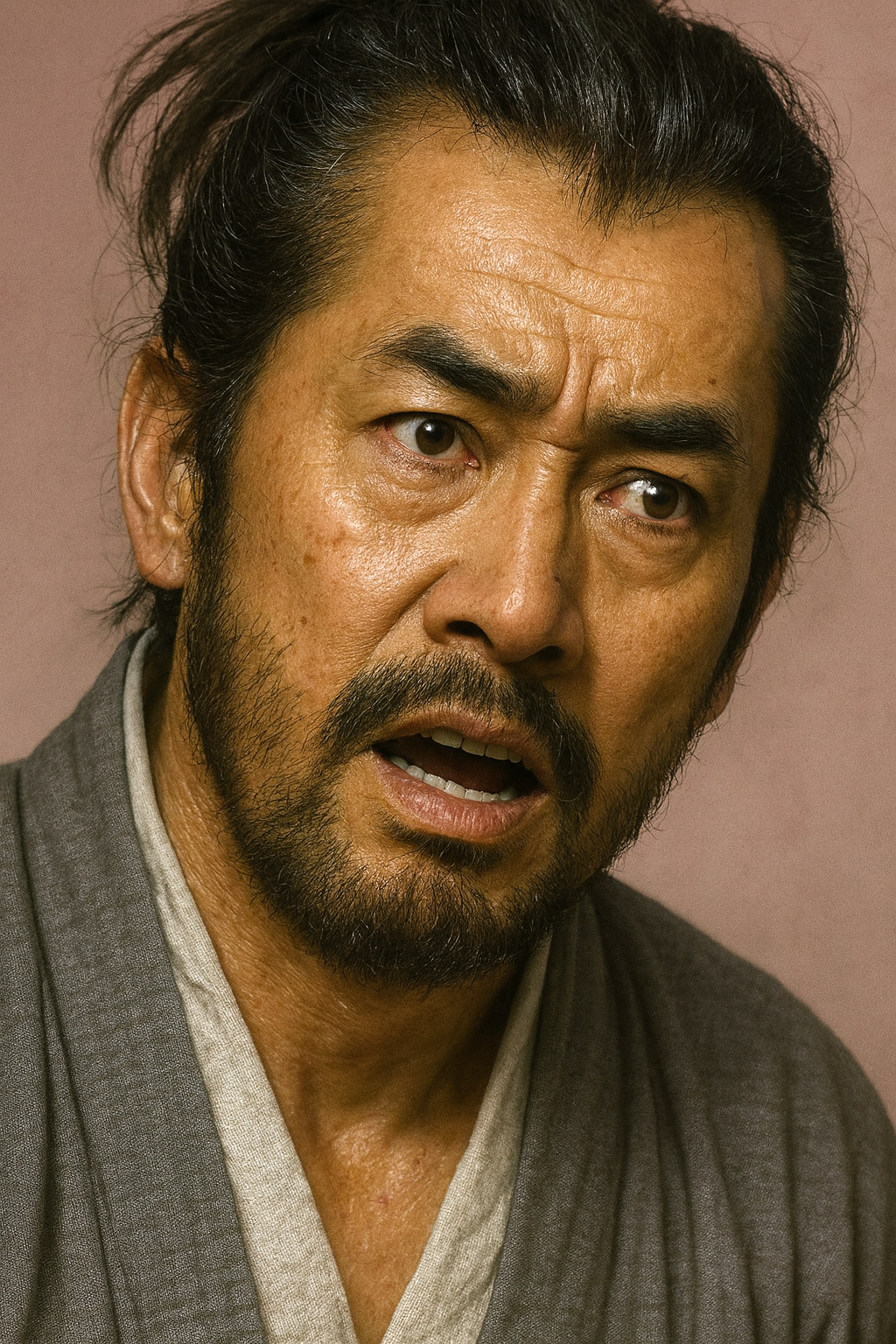

畠山義豊

畠山義豊は、応仁の乱後の家督争いを継承。明応の政変で一時優位に立つも、家臣団の内紛や宿敵の反攻で領国を失い敗死。権力基盤の脆弱性を体現した悲劇の当主。

継承と没落の戦国史 ― 畠山義豊、明応の政変と畿内動乱の真相

序章:継承されし宿命 ― 畠山氏分裂と応仁の戦火

戦国時代の幕開けを告げた応仁・文明の乱(1467-1477年)。この11年に及ぶ大乱の直接的な導火線の一つが、室町幕府の三管領家筆頭たる畠山氏の家督争いであったことは広く知られている 1 。当主・畠山持国が、実子である畠山義就と甥の畠山政長との間で後継者指名を二転三転させたことが、家中を二分する深刻な対立を生み出した。幕府が最終的に政長を正統な後継者と認定し、義就を謀反人としたことで、この家督争いは単なる一族の内紛にとどまらず、将軍家の後継者問題や他の有力守護大名の権力闘争と複雑に絡み合い、幕府全体を巻き込む未曾有の内乱へと発展したのである 1 。

この争いの渦中にあって、畠山義就は特異な存在感を放っていた。幕府から討伐対象とされながらも、その卓越した軍事的才能は「戦上手」と評され、西軍の総帥・山名宗全にその器量を見出される 1 。宗全の後援を得た義就は、応仁の乱を通じて東軍の畠山政長と熾烈な戦いを繰り広げた。乱が終結し、諸大名が疲弊してそれぞれの領国へ引き上げた後も、義就の戦いは終わらなかった。文明9年(1477年)、彼は京都の戦線を離れ、大軍を率いて本拠地である河内国へ下向。政長方の守護代・遊佐長直が守る若江城などを次々と攻略し、河内・大和を実力で制圧した 5 。さらに「河内三奉行」と称される側近を登用するなど、独自の支配体制を構築し、幕府の権威から半ば独立した「戦国大名」の先駆的ともいえる姿を示した 7 。

しかし、この義就の成功は、後継者にとっては諸刃の剣であった。彼の支配は、幕府の公認という制度的な正統性ではなく、彼個人の圧倒的な武威とカリスマによって支えられていた。それ故に、父が一代で築き上げたこの「実力主義」の遺産は、その強烈な個性を持ち合わせない後継者にとっては、むしろ統治を困難にする「負の遺産」ともなり得たのである。

延徳2年(1490年)、この偉大なる父・義就が世を去る。跡を継いだのは、次男の畠山義豊(初名・基家)であった 9 。彼が継承したのは、河内・大和という広大な領国だけではなかった。宿敵・政長との終わることのない戦い、幕府との公式な敵対関係、そして父のカリスマによってかろうじて抑えられていた家臣団の潜在的な不満という、あまりにも重い「宿命」そのものであった。本稿は、この畠山義豊の生涯を、応仁の乱後の畿内における終わらない戦争という文脈の中に位置づけ、彼が如何にして時代の奔流に立ち向かい、そして没落していったのかを徹底的に解明することを目的とする。

畠山義豊 関連年表

|

年月 |

畠山総州家(義豊)の動向 |

畠山尾州家(政長・尚順)の動向 |

中央(幕府・細川氏)の動向 |

関連地域の動向(大和・紀伊など) |

典拠 |

|

文明元 (1469) |

畠山基家(後の義豊)誕生。 |

|

|

|

9 |

|

文明15 (1483) |

兄・修羅が早逝し、後継者となる。 |

|

|

|

9 |

|

延徳2 (1490) |

12月、父・義就が死去。基家が家督を継承。 |

政長、幕府内で影響力を保持。 |

9代将軍・足利義尚が死去。10代将軍に足利義材(義稙)が就任。 |

|

9 |

|

明応2 (1493) |

2月、義材・政長連合軍に河内で攻められる。4月、細川政元のクーデターにより形勢逆転。正覚寺で政長を破る。 |

2月、将軍義材を奉じ河内へ出陣。4月、正覚寺で敗れ自刃。子・尚順は紀伊へ逃亡。 |

2月、将軍義材が河内へ出陣。4月、細川政元がクーデター(明応の政変)を起こし、義材を捕縛。足利義澄を新将軍に擁立。 |

|

9 |

|

明応6 (1497) |

家臣の遊佐氏と誉田氏が内紛。9月、尚順の侵攻を受け、10月に高屋城を失い山城へ逃亡。 |

9月、紀伊で挙兵し河内へ侵攻。10月、高屋城を奪取。11月、大和の与党(筒井氏ら)が勝利し、河内・大和を制圧。 |

細川政元、政権を掌握。 |

9月、大和で筒井氏らが挙兵。11月までに義豊方の越智氏・古市氏を破り、没落させる。 |

6 |

|

明応8 (1499) |

1月30日、河内奪回を目指し尚順軍と戦うも、河内十七箇所で敗死。 |

1月30日、河内十七箇所合戦で義豊を討ち取る。 |

|

|

9 |

第一章:総州家の後継者、畠山義豊

文明元年(1469年)、畠山義豊は、応仁の乱の西軍の雄・畠山義就の次男として生を受けた 9 。幼名を次郎、初名を基家(もといえ)という 9 。義就には、義豊の兄にあたる修羅という嫡男がいたが、文明15年(1483年)に父に先立って早逝したため、次男である基家が後継者として定められた 9 。そして延徳2年(1490年)12月12日、父・義就が54歳でその波乱の生涯を閉じると、基家は22歳で家督を継承し、河内における本拠地名から「誉田屋形」と称される総州家(義就流畠山家)の当主となった 9 。

しかし、彼の前途は多難であった。父・義就という絶対的な軍事的カリスマの喪失は、総州家の結束に深刻な動揺をもたらしたと見られる 18 。義就の強烈なリーダーシップによって抑えられていた家臣団の不満や利害対立が、当主の代替わりを機に表面化する危険性をはらんでいた。一方、宿敵である尾州家(政長流畠山家)の当主・畠山政長は、管領として幕府の中枢にあり、将軍・足利義材(後の義稙)の後ろ盾を得て、その勢力を保持していた 9 。政長にとって、義就の死は長年の宿敵を打倒する絶好の機会であった。彼は幕府内での政治力を駆使し、若き後継者である基家の討伐こそが畠山氏の内紛を終結させ、幕府の秩序を回復する道であると将軍に強く働きかけたのである 12 。

このような内外の危機的状況にあって、基家は後に「義豊」と改名する。この改名が行われた正確な時期は不明であるが、父・義就の偏諱である「義」の字を継承した「義豊」という名を名乗ることは、自らが父の正統な後継者であることを内外に改めて宣言し、求心力を維持しようとする強い政治的意志の表れであったと考えられる 9 。義豊の統治は、父が築いた権力基盤を安穏と継承するものではなく、その死によって一度リセットされた権力構造を、自らの手で再構築していく苦闘の連続であった。彼は、遊佐氏や誉田氏といった父の代からの譜代の家臣たち、そして大和の越智氏や古市氏といった国人衆との関係を改めて結び直し、若き当主としてのリーダーシップを証明しなければならなかった。しかし、彼には父のような戦場での圧倒的な武威も、敵を惹きつけるカリスマもなかった。その結果、彼の統治は常に不安定で、外部からの圧力と内部からの挑戦に晒され続ける運命にあったのである。

第二章:明応の政変 ― 宿敵・政長の滅亡と束の間の勝利

畠山義豊の生涯において、最大の転機となったのが明応2年(1493年)に勃発した「明応の政変」である。この事件は、彼を絶体絶命の窮地から救い出し、一躍、畠山氏惣領の座へと押し上げたが、同時にその後の彼の運命を大きく規定することにもなった。

事の発端は、10代将軍・足利義材と管領・畠山政長による河内討伐軍の派遣であった。義材は、将軍権威の回復と、長年にわたる畠山氏の内紛の終結を悲願としていた。その実現のため、彼は幕府内で重きをなす政長の要請を全面的に受け入れ、明応2年(1493年)2月、自ら軍を率いて河内の義豊(当時は基家)の討伐へと向かった 12 。将軍自らの出陣(動座)ということもあり、幕府軍の士気は高く、義豊の拠点である高屋城などを次々と攻略していった 6 。義豊は絶体絶命の窮地に立たされた。

しかし、この将軍の京都不在は、もう一人の管領・細川政元に千載一遇の好機を与えた。政元は、将軍・義材や、幕政の主導権を争う畠山政長と深く対立しており、彼らの権勢を削ぐ機会を窺っていた 12 。政元は、政長の宿敵である義豊に接近し、遠征に先立つ明応元年(1492年)頃にはすでに密約を結んでいたとされる 9 。これは、自らの政敵を打倒するために、その敵の敵と手を結ぶという、戦国初期の権力闘争を象徴する動きであった。

そして明応2年4月、義材と政長率いる幕府軍主力が河内で高屋城を包囲している、まさにその時、政元は京都でクーデターを決行する。彼は、義材の従兄弟にあたる清晃(後の足利義澄)を新たな将軍として擁立すると、電光石火の早業で京都を完全に制圧した 12 。この衝撃的な知らせは、河内の幕府軍に深刻な動揺をもたらした。将軍の奉公衆までもが軍を離脱し、京都へと引き返し始める始末であった 12 。完全に孤立した畠山政長は、河内南部の正覚寺(現在の大阪市平野区)に籠城して最後の抵抗を試みる。しかし、政元から派遣された上原元秀らの援軍を得て勢いづいた義豊軍の猛攻の前に、ついに力尽き、嫡子・尚順を紀伊へ逃がした後、潔く自刃して果てた 9 。将軍・義材も捕らえられ、京都の龍安寺に幽閉された 12 。

この「明応の政変」と呼ばれる前代未聞のクーデターによって、義豊は宿敵・政長を滅ぼし、一夜にして勝利者となった。新たに成立した細川政元政権の下で、彼は畠山氏の正統な家督継承者(惣領)と認められ、河内・紀伊・越中の三カ国の守護職を公式に安堵されたのである 9 。

しかし、この劇的な勝利は、義豊の権力基盤の脆弱性を覆い隠すものでしかなかった。彼の勝利は、自らの軍事力や政治力によって勝ち取ったものではなく、細川政元という外部の強大な権力者の権謀術数によってもたらされた副産物に過ぎなかった。その結果、畠山氏の内紛は、単なる家督争いから、「細川政元派(義豊) 対 反政元・前将軍義材派(尚順)」という、より大規模で複雑な政治的対立の枠組みへと再編されることになった。義豊の立場は常に政元の意向に左右される不安定なものであり、紀伊へ逃れた政長の嫡子・尚順の存在は、彼の束の間の勝利に暗い影を落とす、新たな戦いの火種であった。この勝利は、盤石な支配の始まりではなく、次なる危機の序章に過ぎなかったのである。

主要登場人物と所属勢力一覧(明応6年頃)

|

勢力 |

主要人物 |

役職・立場 |

主な拠点 |

典拠 |

|

畠山総州家(義豊方) |

畠山義豊(基家) |

当主・河内守護 |

高屋城(→山城へ逃亡) |

9 |

|

|

遊佐氏 |

重臣・守護代格 |

河内 |

9 |

|

|

誉田氏 |

重臣・守護代格 |

河内 |

6 |

|

|

越智家栄・家令 |

大和国人 |

大和(→没落) |

9 |

|

|

古市澄胤 |

大和国人 |

大和(→没落) |

9 |

|

畠山尾州家(尚順方) |

畠山尚順 |

前管領・政長の嫡子 |

紀伊 |

9 |

|

|

筒井順賢 |

大和国人 |

大和 |

9 |

|

|

十市遠治 |

大和国人 |

大和 |

9 |

|

中央勢力 |

細川政元 |

管領(義豊の後援者) |

京都 |

12 |

|

|

足利義澄 |

将軍(政元が擁立) |

京都 |

21 |

|

|

足利義材(義稙) |

前将軍(尚順が支持) |

越中(亡命中) |

12 |

第三章:分裂する領国 ― 河内・大和・紀伊における抗争

明応の政変による勝利は、畠山義豊に束の間の栄光をもたらしたが、その支配は盤石にはほど遠かった。彼の権力基盤は、父・義就が築いた「実力」と、細川政元から与えられた「正統性」という二つの要素の上に成り立っていたが、そのいずれもが脆さを内包していた。政変からわずか4年後、その脆弱性は領国の分裂と内訌という最悪の形で露呈する。

第一節:河内支配の揺らぎと家臣団の内訌

義豊の支配の核心であった河内国において、深刻な亀裂が生じ始めた。父・義就のような圧倒的なカリスマ性や軍事的実績に欠ける義豊は、譜代の重臣たちを完全に掌握することができなかった 17 。そして明応6年(1497年)、彼の支配を根底から揺るがす致命的な事件が発生する。総州家を支える二大重臣、守護代格の遊佐氏と誉田氏が、深刻な内紛状態に陥ったのである 6 。

この内紛の直接的な原因は史料上明らかではない。しかし、政変後の恩賞配分を巡る不満、家中の主導権争い、あるいは旧来からの潜在的な対立が、義豊という若き当主の権威低下によって一挙に表面化したものと推測される。当主として、この家臣団の分裂を調停し、組織を再統合する能力、すなわち内政能力を義豊は欠いていた。この内部崩壊は、外部の敵にとってこれ以上ない好機となった。義豊の敗因は、戦場で敵に敗れる以前に、組織の長として家臣団を統制できなかった「内政的破綻」にこそ、その根源があったといえる。

第二節:紀伊を拠点とする尚順の反攻

一方、明応の政変で父・政長を失い、命からがら紀伊国へ逃げ延びた畠山尚順は、雌伏の時を過ごしていた 9 。紀伊は、元々父・政長が守護を務め、尾州家の影響力が強い地域であった。尚順は、在地の国人や寺社勢力の支持を取り付け、着実に反攻の戦力を蓄えていった 26 。彼は、廃位された前将軍・足利義材を支持する立場を鮮明にし、反・細川政元勢力の旗頭として再起を誓っていたのである 24 。

そして明応6年(1497年)9月、尚順はついに動く。義豊の家中で内紛が起きているという情報を掴むや、これを絶好の機会と捉え、紀伊で挙兵。一気呵成に河内国へと侵攻した 9 。義豊の軍は、家中の混乱もあって有効な抵抗ができず、同年10月には本拠地である高屋城を尚順に攻め落とされてしまう。義豊はなすすべもなく、京都に近い山城国へと敗走を余儀なくされた 6 。

第三節:大和国人衆の動向と勢力図の変転

尚順の反攻は、河内一国にとどまらなかった。彼の動きに呼応し、大和国でも戦火が上がった。古来、大和は興福寺などの寺社勢力が強い一方で、筒井氏、越智氏、古市氏、十市氏といった有力国人衆が割拠し、畿内の政局に大きな影響力を持っていた。畠山氏の内紛において、これらの国人衆は代理戦争の当事者となっていたのである。

父・義就以来の盟友であった越智家栄・家令父子や古市澄胤は義豊方に、対する筒井順賢や十市遠治らは尚順方について、激しい抗争を繰り広げていた 9 。尚順の河内侵攻と時を同じくして、大和でも筒井氏ら尚順方の国人衆が攻勢を強めた。明応6年(1497年)9月に筒井党が挙兵すると、義豊方の越智・古市連合軍は各地で敗退。同年11月までには、義豊方の中心勢力であった越智氏と古市氏は本拠地を追われ、完全に没落してしまった 9 。

この大和における同盟勢力の崩壊は、義豊にとって致命的であった。父の代から総州家の重要な権力基盤であった河内と大和の両国を、わずか数ヶ月のうちに完全に失ってしまったのである 9 。この事実は、戦国初期の畿内において、守護大名の権力が在地国人との強固な同盟関係にいかに依存していたかを如実に物語っている。義豊は、父が築き上げた大和国人との連携を維持することができず、政治的にも軍事的にも完全に孤立した状態へと追い込まれていった。

第四章:最期の戦い ― 河内十七箇所合戦と義豊の死

河内と大和という二大拠点を失い、山城国へ逃れた畠山義豊であったが、彼の闘志は尽きていなかった。背後には、依然として管領・細川政元という強力な後援者がいた。政元にとっても、自らが擁立した義豊が敗北し、反政元派の尚順が河内・大和を制圧する事態は容認できるものではなかった。義豊は政元の支援を頼りに、失地回復の機会を虎視眈々と窺っていた 9 。

そして明応8年(1499年)1月、義豊は再起を賭けた最後の戦いを挑むべく、河内国への侵攻を敢行する。彼が雌雄を決する場として選んだのは、「河内十七箇所」と呼ばれる地域であった 9 。この「十七箇所」とは、現在の大阪府寝屋川市西部、門真市、守口市、大阪市鶴見区の一部にまたがる、17の荘園群の総称である 29 。この地は淀川水系に近く、京街道が通るなど、京都と河内を結ぶ交通の要衝であった 33 。義豊がこの地を決戦の場に選んだ背景には、いくつかの戦略的意図が考えられる。一つには、後援者である細川政元の勢力圏である京都に近い場所で戦うことで、援軍を得やすくし、勝利した暁には速やかに京都との連携を回復しようという狙いがあっただろう。しかし、それは同時に、彼の力がもはや河内の中心部である高屋城周辺には及ばず、京都との境界に近い辺境部でしか軍事行動を起こせないほどに追い詰められていたことの証左でもあった。決戦の地の選択そのものが、彼の絶望的な状況と、外部の力に依存せざるを得ない戦略の限界を物語っていたのである。

明応8年(1499年)1月30日、河内十七箇所において、義豊軍は宿敵・畠山尚順の軍と激突した。世にいう「十七箇所合戦」である。しかし、すでに主要な領国と有力な国人衆の支持を失い、兵力も士気も劣る義豊軍が、勢いに乗る尚順軍の前に劣勢を覆すことはできなかった。『応仁後記』などの軍記物によれば、義豊はこの戦いで奮戦虚しく敗死したと伝えられる 16 。享年31歳、あまりにも短い生涯であった 9 。彼の墓は、現在の大阪府寝屋川市と枚方市の境に築かれたとされ、後に改葬されて寝屋川市の成田山大阪別院明王院にその墓所が伝わっている 9 。

終章:義豊の死後と終わらぬ戦い

畠山義豊の死は、長きにわたる畠山氏の内紛に終止符を打つことはなかった。むしろ、それは次世代へと続く、新たな争いの始まりを意味していた。義豊の敗死後、勢いに乗った尚順は、越中に亡命していた前将軍・足利義材と連携し、細川政元政権の打倒を目指して京都へ迫った。しかし、政元の巧みな反撃に遭い、尚順は各個撃破され、再び紀伊へと敗走を余儀なくされる 9 。

この機に乗じ、義豊の遺児である畠山義英は、父の仇敵である尚順を破った細川政元の支援を受けて、河内国へ復帰することに成功した 9 。これにより、畠山総州家は辛うじて命脈を保ち、尾州家の尚順との抗争は、義英、そしてその子・義堯の代まで、なおも数十年にわたって続いていくこととなる 35 。

この事実は、当時の畿内における権力構造の力学を如実に示している。細川政元をはじめとする京兆家当主にとって、畠山氏が尾州家と総州家に分裂し、互いに争い続ける状況は、決して望ましくないものではなかった。もし畠山氏が統一され、かつてのように強力な勢力として復活すれば、それは細川氏にとって脅威となり得る。両家を争わせ続けることで互いの力を削ぎ、結果的に細川氏が畿内における最優位の勢力であり続けることができる。この「分割統治」戦略の下では、義豊も、その子・義英も、そして宿敵であった尚順でさえも、細川氏の壮大な権力ゲームにおける駒の一つであった側面は否定できない。畠山氏の悲劇は、一族内の対立のみならず、より大きな権力者によってその対立が意図的に継続させられたという構造的要因をも内包していたのである。

畠山義豊という人物を歴史的に評価するならば、彼はまさしく「悲劇の当主」であったと言えよう。戦上手の偉大な父の遺産を継承し、明応の政変という千載一遇の好機によって一度は宿敵を打倒し、惣領の座を手にした。しかし、彼は父ほどの軍事的カリスマも、宿敵・尚順ほどの不屈の執念も持ち合わせてはいなかった。そして何よりも、勝利の直後に露呈した家臣団の統制という、為政者として最も重要な内政の課題を克服することができなかった。

彼の生涯は、室町幕府の権威が完全に失墜し、守護大名の権力が、個人の実力、家臣団の結束、そして中央の有力者との同盟関係といった、流動的で不確実な要素に依存するようになっていた戦国時代初期の過渡期の権力構造を、その成功と失敗の双方において体現している。時代の大きな渦の中で、自らの力のみで運命を切り拓くことができずに散った畠山義豊。彼の短い生涯を分析することは、応仁の乱後から本格的な戦国時代へと移行する、畿内政治史の複雑な力学を理解する上で、不可欠な事例研究といえるのである。

引用文献

- 「実は将軍家の跡継ぎ争いではなかった」応仁の乱が11年も続いた本当の理由 交易権をめぐる経済戦争という側面 (3ページ目) - プレジデントオンライン https://president.jp/articles/-/50062?page=3

- 御霊合戦…畠山義就と政長の不毛なお家騒動と応仁の乱のはじまり - 北条高時.com https://hojo-shikken.com/entry/2017/04/08/170206

- 2. 応仁・文明の乱と京都の遺跡 https://www.kyoto-arc.or.jp/news/s-kouza/kouza251.pdf

- 畠山政長と畠山義就ーゆうきまさみ氏『新九郎、奔る!』を解説する https://sengokukomonjo.hatenablog.com/entry/2022/01/21/141635

- 畠山義就の河内占領 - ADEAC https://adeac.jp/tondabayashi-city/texthtml/d000020/cp000002/ht000099

- 戦国!室町時代・国巡り(7)河内編|影咲シオリ - note https://note.com/shiwori_game/n/n78a9cc8d3909

- とした (4)。そして、応仁・文明の乱終結とともに河内へ下向した義就の - 大阪大谷大学機関リポジトリ https://osaka-ohtani.repo.nii.ac.jp/record/315/files/%E9%A6%AC%E9%83%A8%E9%9A%86%E5%BC%982.pdf

- 畠山総州家(義就流) http://nanao.sakura.ne.jp/kawachi/yoshinari.html

- 畠山義豊 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E7%95%A0%E5%B1%B1%E7%BE%A9%E8%B1%8A

- 畠山義豊 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%A0%E5%B1%B1%E7%BE%A9%E8%B1%8A

- 畠山義就 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%A0%E5%B1%B1%E7%BE%A9%E5%B0%B1

- 「明応の政変(1493年)」細川政元が将軍・足利義稙を廃して義澄を擁立。戦国時代の始まり? https://sengoku-his.com/30

- 明応の政変 - ホームメイト - 名古屋刀剣ワールド https://www.meihaku.jp/japanese-history-category/meiounoseihen/

- 畠山政長の墓 - 大阪市 https://www.city.osaka.lg.jp/hirano/page/0000210321.html

- 明応の政変と越智氏の没落~大和武士の興亡(7) - 大和徒然草子 https://www.yamatotsurezure.com/entry/yamatobushi07_meioh

- 畠山義豊の墓 - 寝屋川市 https://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/shiminkatsudou/bunkasport/bunkazai/namesagasu/index_ha/1378106503671.html

- 畠山義豊 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/HatakeyamaYoshitoyo.html

- 畠山義就と畠山政長の家督継承争いから応仁の乱へ【研究者と学ぶ日本史】 - YouTube https://m.youtube.com/watch?v=l0U5RSpCeaw&t=0s

- 畠山氏の内紛と山本氏 - 上富田町文化財教室シリーズ http://www.town.kamitonda.lg.jp/section/kami50y/kami50y14004.html

- 戦国期初頭の将軍と大名 - 東洋大学学術情報リポジトリ https://toyo.repo.nii.ac.jp/record/14119/files/%E7%94%B2%E7%AC%AC500%E5%8F%B7_%E8%A6%81%E7%B4%84.pdf

- 応仁・文明の乱か、明応の政変か。戦国時代の始まりはいつ? https://rekishikaido.php.co.jp/detail/6250

- 名門畠山家、下剋上の波に飲まれる - BEST TiMES(ベストタイムズ) https://www.kk-bestsellers.com/articles/-/10943/

- 畠山氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%A0%E5%B1%B1%E6%B0%8F

- 畠山尚順 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%A0%E5%B1%B1%E5%B0%9A%E9%A0%86

- 畠山尚順 管領家の若さまからの転落人生 - 周防山口館 https://suoyamaguchi-palace.com/kanrei-residence/hatakeyama-hisanobu/

- 山本氏も引き揚げたと見られる。閏四月二十二日、畠山政長らの籠もる正覚寺城(現大阪市)に細川政元方の総攻撃が敢行され - 上富田町文化財教室シリーズ http://www.town.kamitonda.lg.jp/section/kami50y/kami50y14005.html

- 紀伊守護 と 紀南 の 水軍領主 https://kanagawa-u.repo.nii.ac.jp/record/14167/files/07%20%E7%B4%80%E4%BC%8A%E5%AE%88%E8%AD%B7%E3%81%A8%E7%B4%80%E5%8D%97%E3%81%AE%E6%B0%B4%E8%BB%8D%E9%A0%98%E4%B8%BB.pdf

- 【畠山尚順の復活】 - ADEAC https://adeac.jp/tondabayashi-city/text-list/d000020/ht000107

- ja.wikipedia.org https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E5%86%85%E5%8D%81%E4%B8%83%E7%AE%87%E6%89%80#:~:text=%E6%B2%B3%E5%86%85%E5%8D%81%E4%B8%83%E7%AE%87%E6%89%80%EF%BC%88%E3%81%8B%E3%82%8F,%E5%8D%81%E4%B8%83%E3%82%B1%E3%81%A8%E3%82%82%E8%A8%80%E3%81%86%E3%80%82

- 河内十七箇所 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/map/%E6%B2%B3%E5%86%85%E5%8D%81%E4%B8%83%E7%AE%87%E6%89%80

- 河内十七箇所 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E5%86%85%E5%8D%81%E4%B8%83%E7%AE%87%E6%89%80

- 2月14日【今日なんの日】幕府軍、河内国十七箇所城・三箇城を入手 | 大阪つーしん https://osaka2shin.jp/archives/1051716948.html

- 守口市を過ぎ、 寝屋川市に入ります。 この付近では、淀川の流れを https://www.rekishikaido.gr.jp/download/kaido/kyou/kyou_3.pdf

- 榎並城跡訪問 : 戦国を歩こう - ライブドアブログ http://blog.livedoor.jp/sengokuaruko/archives/35460539.html

- 畠山義英とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%95%A0%E5%B1%B1%E7%BE%A9%E8%8B%B1

- 畠山義堯 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E7%95%A0%E5%B1%B1%E7%BE%A9%E5%A0%AF

- 管領 畠山氏 - 探検!日本の歴史 - はてなブログ https://tanken-japan-history.hatenablog.com/entry/kanrei-hatakeyama

- 応仁の乱が終わっても~続く畠山義就VS政長の戦い https://indoor-mama.cocolog-nifty.com/turedure/2017/07/712-913a.html