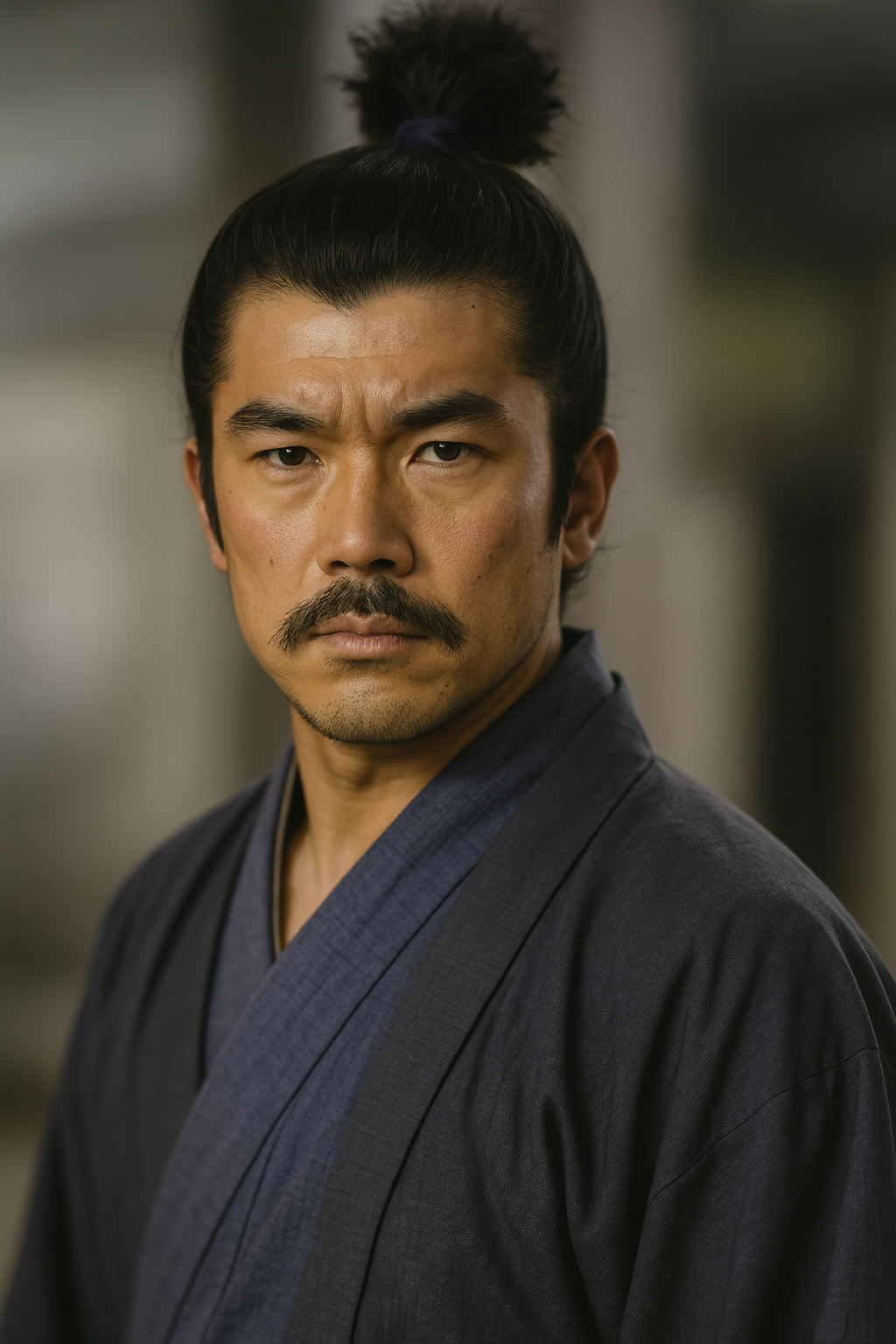

畠山義隆

能登畠山氏の幻の当主、畠山義隆は、父・義綱追放後、兄・義慶の死により家督を継ぐも重臣の傀儡。その短い治世は、畠山氏末期の混乱を象徴し、若くして急死した。

能登畠山氏末期の悲劇:幻の当主・畠山義隆の実像と滅亡への道程

序章:幻の当主、畠山義隆

戦国時代の能登国に君臨した名門、能登畠山氏。その最後の当主の一人として歴史に名を留めるのが畠山義隆である。しかし、彼の生涯と実像は深い霧に包まれており、その存在自体が、滅亡へと向かう一族の末期的な混乱を象徴している。通説では、父・義綱が追放された後、兄・義慶を補佐し、その死後に家督を継ぐも間もなく急死した悲運の人物として語られる 1 。

本報告書は、この「幻の当主」とも言うべき畠山義隆の生涯を、彼が生きた時代の能登畠山氏が抱えていた構造的な問題、すなわち主家の空洞化と重臣間の熾烈な権力闘争という文脈の中に位置づけることで、その歴史的実像に迫ることを目的とする。義隆に関する記録は断片的であり、信頼性の高い同時代の一次史料にはその名がほとんど見られない 3 。甚だしくは、兄である畠山義慶と同一人物ではないかという説さえ存在する 4 。この存在の曖昧さこそが、能登畠山氏末期の統治機構の崩壊を何よりも雄弁に物語っている。本稿では、錯綜する情報を丹念に整理・分析し、義隆個人のみならず、彼を当主として戴いた能登畠山氏という組織が、なぜ、そして如何にして滅亡に至ったのかを解明する。

第一章:能登畠山氏の栄光と内憂――義隆誕生の背景

畠山義隆という人物を理解するためには、彼が歴史の表舞台に登場する以前から、能登畠山氏の内部で進行していた深刻な権力構造の変質を把握することが不可欠である。それは、主君の権威が形骸化し、実権が家臣団へと移行していく「主家の空洞化」の過程であった。

1. 名門畠山氏の権威と「在京守護」体制の遺産

能登畠山氏は、室町幕府の管領を輩出した足利一門の名家であり、その権威は絶大なものであった 6 。初代・畠山満慶が能登一国を与えられて以来、約170年間にわたり能登国を支配した 7 。しかし、室町時代の守護の多くがそうであったように、能登畠山氏の当主も当初は京都に在住し、幕政に参与することが常であった。そのため、領国・能登の統治は、守護代として派遣された遊佐氏などの有力被官に委ねられていた 9 。この「在京守護」という統治システムは、結果として守護代や在地国人たちが領国内に強固な権力基盤を築く土壌となり、後の下剋上の遠因を形成した。

2. 重臣の台頭と「畠山七人衆」体制の成立

能登畠山氏の最盛期を築いたとされる7代当主・畠山義総が天文14年(1545年)に死去すると、これまで抑えられていた家臣団の力が一気に表面化する 10 。8代当主・義続の時代、天文19年(1550年)に、守護代の遊佐続光や筆頭家老の温井総貞らが中心となり、大規模な反乱「七頭の乱」が勃発した 10 。兵力に劣る義続は七尾城に追い詰められ、翌年には降伏を余儀なくされ、隠居に追い込まれた 10 。

この事件は、単なる家中の内紛に留まらなかった。乱後、遊佐続光、温井総貞、そして当時将軍直属の奉公衆から畠山家臣に転じつつあった長続連ら有力重臣7名による「畠山七人衆」が国政を担う合議制が確立されたのである 8 。これは、主君の権力が家臣団によって事実上簒奪され、大名家の統治システムが根本から覆されたことを意味する。守護大名という存在が、もはや家臣団の承認なくしては領国を統治できない、名目上の権威へと転落した瞬間であった。この権力構造の逆転こそが、能登畠山氏の滅亡に至る道を決定づけたのである。

3. 永禄九年の政変(1566年)――父・義綱の追放

七頭の乱の後に家督を継いだ9代当主・畠山義綱は、七人衆内部の対立(遊佐氏と温井氏の抗争など)を利用しつつ、失墜した大名権力の回復を試みた 8 。しかし、その強権的な手法は、かえって重臣たちの強い反発を招くことになる。永禄9年(1566年)、遊佐続光と長続連らが結託してクーデターを起こし、義綱とその父・義続を能登から追放した 8 。

この政変により、能登畠山氏の権力構造は最終的な崩壊段階に入る。追放された義綱は、隣国越後の上杉謙信を頼り、幾度となく能登への復帰を画策した 4 。この出来事は、能登の内政問題に上杉氏という強大な外部勢力が介入する直接的な契機となり、後の七尾城の戦いの伏線となる。一方、能登国内では、重臣たちが義綱の嫡男である幼い畠山義慶を新たな当主として擁立した。これにより、当主が家臣団の完全な傀儡であるという体制が完成し、その弟である畠山義隆が歴史の舞台に登場する下地が整ったのである。

第二章:畠山義隆の生涯――記録と伝承の狭間で

錯綜する情報の中から畠山義隆の生涯を再構築する試みは、能登畠山氏末期の混乱そのものを描き出す作業に他ならない。彼の短い人生は、重臣たちの思惑に翻弄され続けたものであった。

1. 生誕と血統

畠山義隆は、弘治2年(1556年)に生まれたとされるのが有力な説である 4 。父は第9代当主の畠山義綱、母は近江の戦国大名・六角義賢の娘であった 4 。この婚姻は、中央の有力大名との連携を通じて、揺らぎつつあった畠山氏の権威を補強しようとする、当時の典型的な政略結婚であった。正室の子である義隆は、本来であれば能登畠山氏の正統な後継者であった。

2. 家督相続と、その背景にある兄・義慶の死

義隆が家督を相続したのは、天正2年(1574年)のことである 1 。これは、父・義綱の追放後に重臣たちによって当主として擁立されていた兄・義慶の急死によるものであった。義慶の死は、単なる病死ではなく、家臣の遊佐続光や温井景隆らによる毒殺であったとする説が、複数の記録に見られ根強い 5 。義慶が成人し、自らの意思で政治を行おうとし始めた矢先の死であったとすれば、それは傀儡であり続けることを拒んだ当主を、実権を握る重臣たちが排除したという見方が成り立つ。兄の不審な死の直後、その弟である義隆が後継者とされた一連の流れは、重臣たちにとって都合の良い、若年で従順な傀儡を立て続けに擁立しようとする明確な意図の表れと解釈できる。

3. 「二本松伊賀守」という呼称の謎

義隆の経歴を語る上で、しばしば「二本松伊賀守」と名乗り、兄・義慶を補佐したという記述が見られる 1 。しかし、この呼称には大きな謎が潜んでいる。能登畠山氏には、義綱の妾腹の子(庶子)で「二本松伊賀守義有」と名乗る人物が別に存在したとされているからである 4 。

この「二本松義有」の存在は、単なる庶子という以上に重要な意味を持つ。永禄8年(1565年)、父・義綱の後継者を巡って家中が分裂した際、義綱と遊佐続光らはこの庶子・義有を擁立しようとし、一方で飯川義宗や長続連らは正室の子である義隆を支持して激しく対立したという記録がある 4 。この後継者問題は、義綱が追放される一因ともなった、家中の深刻な火種であった。

正嫡であり、かつて対立候補であった庶流の家名を、後に義隆が名乗ったとされる点には、明らかな不自然さが付きまとう。この矛盾は、能登畠山氏内部の複雑な権力闘争を象徴している。考えられる可能性としては、後世の記録が「義隆」と「義有」という二人の人物を混同したか、あるいは義綱追放後の家中の融和を図るため、義隆が政治的な意図から一時的にこの名を名乗ることを強いられたか、などが挙げられる。いずれにせよ、「二本松伊賀守」という呼称は単なる別名ではなく、能登畠山氏の後継者問題と派閥抗争という、政治的な文脈の中で解釈されるべき重要な鍵なのである。

4. 謎に満ちた最期

重臣たちの思惑によって当主の座に就いた義隆であったが、その治世はわずか2年で終わりを告げる。天正4年(1576年)、義隆は急死した 1 。享年は19歳、あるいは21歳であったとされる 4 。

その死因についても、記録は錯綜している。病死であったとする説 1 がある一方で、兄・義慶と同様に遊佐続光らによる毒殺であったとする説も存在する 4 。兄の暗殺説と混同された可能性を指摘する見解もあり 3 、真相は闇の中である。相次ぐ若き当主の不審死は、もはや当主の生命すら家臣たちの掌の上にあった、能登畠山氏の末期的な状況を如実に示している。彼の法名は「幽徳院殿宗栄大禅定門」と伝えられている 3 。

第三章:義隆を巡る歴史学的論争

畠山義隆の存在は、その実在性そのものが歴史学的な論争の対象となっている。史料の乏しさと情報の錯綜は、研究者たちを悩ませ続けてきた。

1. 史料の不在と「義隆」という名の信頼性

義隆を巡る議論の根幹には、深刻な史料的裏付けの欠如という問題がある。「義隆」という名は、信頼性の高い同時代の一次史料においてはほとんど確認することができない 3 。戦国大名が当主として発給するはずの文書(発給文書)も、義隆の名で出されたものは現存が確認されておらず、これは彼が当主として実権を全く行使できなかった、あるいはその存在が極めて短期間かつ不安定であったことを物語っている。

2. 畠山義慶との「同一人物説」

義隆の存在の曖昧さから、兄である畠山義慶と義隆はそもそも同一人物であり、後世の創作によって二人の人物に分化されたのではないか、という説が提唱されている 4 。若き当主が家臣に擁立され、不審な死を遂げるという劇的な物語が、一人の人物の事績として語られるうちに、二つのエピソードとして分離した可能性は否定できない。しかし、この同一人物説もまた決定的な証拠を欠いており、あくまで仮説の域を出ないのが現状である 5 。

3. 上杉家史料に見る「義高」の存在

一方で、義隆が義慶とは別の実在の人物であったことを示唆する有力な史料も存在する。それは、能登畠山氏と深く関わった上杉氏の史料である。上杉家の記録には、「義高」という人物が登場する 3 。これは「よしたか」と読むことができ、義隆と同一人物を指している可能性が非常に高い。信頼性の高い外部の史料にその名が見えることは、義慶とは異なる人物、すなわち弟が実際に兄の跡を継いで当主となった事実があったことを裏付ける、別人説の強力な根拠となっている。

4. 研究者の見解と近年の動向

能登畠山氏研究の第一人者として知られる東四柳史明氏は、義隆の実在を肯定し、彼が「二本松伊賀守」と称して兄・義慶を補佐したという見解を示している 16 。専門研究者の間では、史料の制約を認めつつも、義慶と義隆を別人として扱う見方が比較的有力である。

しかし、この見解にも疑問点が残る。義慶自身が幼少で家督を継いだにもかかわらず、それよりさらに年少であったはずの弟・義隆が、兄を実質的に「補佐」することができたのかという合理的な疑念が提示されている 16 。結局のところ、畠山義隆を巡る議論は未だ完全な決着を見ておらず、彼の存在は能登畠山氏研究における大きな謎の一つであり続けている。

表1:畠山義隆に関する主要情報源の比較

|

史料/文献名 |

生没年 |

続柄 |

呼称 |

死因 |

兄・義慶との関係 |

典拠 |

|

『デジタル版 日本人名大辞典+Plus』 |

?-1576年 |

義綱の子、義慶の弟 |

二本松伊賀守 |

病死 |

別人 |

1 |

|

Wikipedia(畠山義隆) |

1556年-1574年 |

義綱の嫡子 |

義高 |

毒殺(遊佐続光による) |

別人 |

4 |

|

ブログ記事(ameblo.jp) |

不明-1576年 |

義綱の次男 |

二本松氏 |

急死(毒殺説あり) |

同一人物説あり |

3 |

|

東四柳史明氏の説 |

不明 |

義綱の子、義慶の弟 |

二本松伊賀守 |

不明 |

別人(兄を補佐) |

16 |

|

『越登賀三州志』 |

不明 |

不明 |

義隆 |

毒殺 |

不明 |

18 |

第四章:崩壊への序曲――義隆死後の能登畠山氏

畠山義隆の早すぎる死は、すでに末期症状を呈していた能登畠山氏の崩壊を決定的に加速させた。当主の権威が完全に地に落ち、家中は滅亡前夜の絶望的な権力闘争へと突入していく。

1. 幼君・春王丸の擁立と権力闘争の最終局面

義隆の死後、家臣たちはその後継者として、義隆の遺児であるわずか2歳の春王丸を当主として擁立した 3 。これにより、能登畠山氏の当主は、もはや政治的な傀儡ですらなく、権力闘争を正当化するための単なる象徴に過ぎない存在となった。

主家の統制が完全に失われた家中では、重臣間の権力闘争が最終局面を迎える。その対立の軸は、中央の天下人である織田信長と結びつき、その力を背景に権勢を振るおうとする長続連を中心とした「親織田派」と、隣国越後の上杉謙信に接近し、これに対抗しようとする遊佐続光・温井景隆らの「親上杉派」との、国家の進路を巡る致命的な分裂であった 8 。この対立は、もはや単なる家中の派閥争いではなかった。自力での国家存続が不可能となった能登畠山氏の家臣たちが、織田と上杉という二大勢力のどちらに与することで生き残りを図るかという、代理戦争の様相を呈していたのである。これは、能登畠山氏という一つの「国家」の主権が、事実上、家臣たちの手によって外部勢力に売り渡されていく過程であった。

2. 義隆の未亡人・三条氏の運命

能登畠山氏の滅亡は、当主一族の女性たちにも過酷な運命を強いた。天正5年(1577年)に七尾城が落城した後、義隆の妻であった三条氏(京都の公家の出身)は、勝利者である上杉謙信の差配によって、上杉家臣の北条高広に再嫁させられた 4 。謙信が「出家の身分として世話如何と思えど」という言葉を残していることから、この処遇が純粋な好意からではなく、政治的な意図に基づいていたことがうかがえる 4 。

このエピソードは、戦国時代の女性が、家の存続や同盟関係の証として政略の道具とされた悲劇を物語る。同時に、謙信が戦後処理において、旧能登畠山氏の関係者を完全に自らの管理下に置き、その影響力を完全に排除しようとしたことを示す象徴的な出来事でもあった。

第五章:七尾城の落日――能登畠山氏の滅亡(1577年)

天正4年(1576年)、能登畠山氏の運命を決定づける外部からの巨大な波が押し寄せる。越後の「軍神」上杉謙信による能登侵攻である。

1. 上杉謙信の能登侵攻とその戦略的意図

当時、足利義昭を奉じて上洛を果たした織田信長と、旧来の秩序を守ろうとする上杉謙信との対立は決定的となっていた。天正4年、信長との全面対決を決意した謙信は、上洛の経路を確保し、かつ背後の安全を固めるため、越中を経て能登への侵攻を開始した 20 。能登畠山氏の実権を握る親織田派の長続連が謙信への恭順を拒否したため、戦国史上屈指の堅城・七尾城を巡る攻防戦の火蓋が切られた 13 。

2. 難攻不落の城と籠城戦の悲劇

七尾城は、その名の通り七つの尾根にまたがる広大な縄張りを持つ、天然の要害であった 23 。戦上手の謙信をもってしても力攻めは困難を極め、包囲戦は長期にわたった 20 。1万5千ともいわれる将兵や領民が城内に立てこもった結果、長期の籠城は悲劇的な事態を引き起こす。食料は欠乏し、衛生状態は極度に悪化、城内には疫病が蔓延した 22 。この疫病は、抵抗する兵士たちの命を次々と奪い、ついには最後の当主であった幼い春王丸までもが病に倒れ、命を落としたと伝えられている 24 。

3. 遊佐続光の内応と長一族の最期

城内が疫病と飢餓によって地獄の様相を呈する中、家中の対立は破滅的な結末を迎える。追い詰められた長続連は織田信長に援軍を要請するが、援軍の到着は間に合わなかった 8 。一方、親上杉派の遊佐続光は、この絶望的な状況と長続連への積年の恨みから、ついに上杉方への内応を決意する 19 。

天正5年(1577年)9月13日、遊佐続光の手引きによって上杉軍は城内へなだれ込んだ。親織田派の重臣たちが守る本丸は瞬く間に陥落し、長続連・綱連父子をはじめとする長一族の主だった者はことごとく誅殺された 8 。この内部崩壊によって、約170年にわたり能登に君臨した名門・能登畠山氏は、事実上滅亡したのである 8 。

結論:戦国史における畠山義隆の存在意義

畠山義隆は、戦国時代の数多の武将の中で、特筆すべき武功も、際立った個性も記録に残していない、極めて影の薄い人物である。しかし、彼の存在そのものが、能登畠山氏という戦国大名の末路を鮮烈に物語っている。彼は、自らの意思とは無関係に歴史の奔流に飲み込まれ、家臣団の権力闘争の駒として利用され、若くしてその生涯を終えた悲劇の当主であった。

義隆の実像が曖昧であること、その存在すら不確かであるという事実こそが、最も雄弁に歴史を物語っている。それは、主君の権威が完全に失墜し、家臣の専横と内部対立、そして外部勢力の介入によって、名門大名家がいかにして内側から自壊していったかという、戦国時代の冷徹な現実を浮き彫りにする、またとない歴史的証言なのである。彼の物語は、一個人の伝記としてよりも、一つの組織が統制を失い、崩壊に至るプロセスの克明な記録として、後世に重要な教訓を伝えている。畠山義隆とは、能登畠山氏の滅亡という悲劇を体現した、象徴的な存在であったと言えよう。

引用文献

- 畠山義隆(はたけやま よしたか)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%95%A0%E5%B1%B1%E7%BE%A9%E9%9A%86-1101243

- 畠山義隆(はたけやまよしたか)『信長の野望・創造PK』武将データ http://hima.que.ne.jp/souzou/souzouPK_data_d.cgi?equal1=2F02

- 畠山義隆 (はたけやま よしたか) https://ameblo.jp/tetu522/entry-12031132376.html

- 畠山義隆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%A0%E5%B1%B1%E7%BE%A9%E9%9A%86

- 畠山義慶 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%A0%E5%B1%B1%E7%BE%A9%E6%85%B6

- 畠山氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%A0%E5%B1%B1%E6%B0%8F

- 能登畠山氏と吉岡一文字の名刀/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/15207/

- 能登畠山氏の歴史 | 七尾城のガイド - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/54/memo/3474.html

- 初級能登畠山家講座 https://nanao.sakura.ne.jp/beginner.html

- 七尾城の戦い(七尾城をめぐる戦い) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/54/memo/3475.html

- 七頭の乱 - 能登畠山氏七尾の歴史 https://nanao.sakura.ne.jp/wars/1550_tenbunwars.html

- 家臣組織 - 能登畠山氏七尾の歴史 https://nanao.sakura.ne.jp/special/vassals_system.html

- 七尾城の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%83%E5%B0%BE%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 畠山家と越中勢力との対外関係 http://nanao.sakura.ne.jp/special/gaiko-eccyu.html

- 畠山義慶 (はたけやま よしのり) | げむおた街道をゆく https://ameblo.jp/tetu522/entry-12031726075.html

- 畠山義隆 - 能登畠山氏七尾の歴史 https://nanao.sakura.ne.jp/person/hatakeyama_yoshitaka.html

- 畠山家関連人物特集 - 能登畠山氏七尾の歴史 https://nanao.sakura.ne.jp/person/person.html

- 北陸を制し勢いに乗る上杉謙信、逃げる織田軍は川に飛び込み溺死…謙信最強伝説を生んだ「手取川の戦い」 | PRESIDENT WOMAN Online(プレジデント ウーマン オンライン) | “女性リーダーをつくる” https://president.jp/articles/-/83473

- 越後の勢力との外交関係 - 能登畠山氏七尾の歴史 http://nanao.sakura.ne.jp/special/gaiko-echigo.html

- 能登・七尾城 ~"軍神"上杉謙信をうならせた難攻不落の堅城 | WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/8240

- 北陸を制し勢いに乗る上杉謙信、逃げる織田軍は川に飛び込み溺死…謙信最強伝説を生んだ「手取川の戦い」 上杉謙信が天下の堅城「七尾城」を落としたのは死の前年だった - プレジデントオンライン https://president.jp/articles/-/83195?page=1

- 「七尾城の戦い(1576~77年)」謙信最晩年期の大いくさ!上洛ルートに王手をかける、能登国平定戦 | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/151

- 七尾城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%83%E5%B0%BE%E5%9F%8E

- 国史跡 七尾城跡 http://www.pcpulab.mydns.jp/main/nanaojyo.htm

- 七尾城訪問記 - BIGLOBE http://www7a.biglobe.ne.jp/~soutokufu/shiro/nanao/nanaojyou.htm

- 七尾城の戦い - 日本の歴史 解説音声つき https://history.kaisetsuvoice.com/nanao.html

- 上杉謙信の能登七尾城攻め 天下無双の堅城はなぜ落城したのか | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/2220

- 七尾城 ~謙信が攻めあぐねた難攻不落の巨大山城 - 戦国山城.com https://sengoku-yamajiro.com/archives/034-nanaohtml.html

- マイナー武将列伝・遊佐続光 - BIGLOBE https://www2s.biglobe.ne.jp/gokuh/ghp/busho/bu_0002.htm

- 能登畠山家開統600年を迎えて - 七尾市 https://www.city.nanao.lg.jp/koho/shise/koho/kohonanao/h20/documents/2_11.pdf