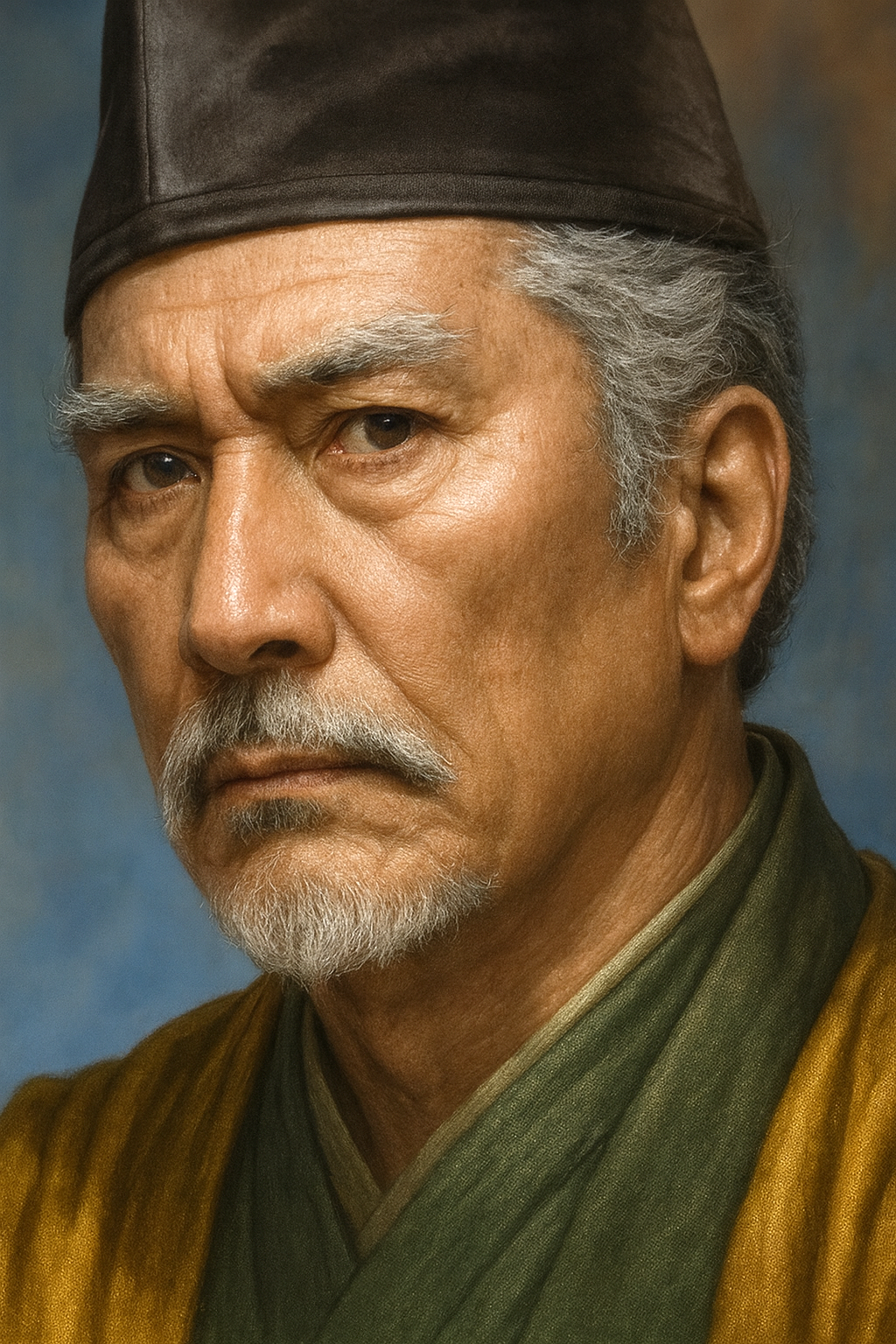

白河政朝

白河政朝は白河結城氏当主。文化隆盛期を築くも、小峰氏のクーデターで失脚し会津へ亡命。子の資永も那須で悲劇的な最期を遂げ、白河結城氏は衰退した。

奥州の斜陽、白河政朝 ― 権勢の頂点から没落への軌跡

はじめに

本報告書は、戦国時代の南奥州に君臨した白河結城氏の当主、白河政朝(しらかわ まさとも)の生涯を、最新の研究成果に基づき多角的に再検証することを目的とする。一般に政朝は「庶流の小峰氏との内紛に敗れ、子・資永を頼って那須へ逃れた」人物として知られているが、この認識には近年の研究によって修正が加えられている点が多く含まれる。彼の治世は、文化的隆盛を誇る一方で、一族の内訌と周辺勢力の介入により、名門・白河結城氏が決定的な衰退へと向かう転換点であった。

政朝の没落は、単なる一個人の悲劇に留まらない。それは、戦国期における地方権力が、より広域的な政治動乱にいかに翻弄され、また内部に抱える構造的脆弱性によって崩壊していくかを象徴する事例である。本報告書では、まず白河結城氏の歴史的背景と政朝が登場するまでの状況を概観する。次に、彼の治世における栄華と、その裏に潜む影を分析する。中心的な論点として、彼の運命を決定づけた内乱「永正の変」の真相に、新旧の学説を比較検討しながら迫る。さらに、その後の子・資永の悲劇、報復戦の失敗、そして政朝自身の末路を時系列に沿って詳述し、これらの事象が白河結城氏の歴史に与えた影響を総括することで、より実像に近い白河政朝の姿を提示する。

第一章:白河結城氏の黎明と政朝登場の舞台

第一節:名門の系譜と奥州への土着

白河結城氏は、藤原秀郷の流れを汲み、下野国の豪族・小山政光の子である結城朝光を始祖とする 1 。朝光は、母が源頼朝の乳母であった縁から頼朝に重用され、治承4年(1180年)の挙兵に従軍し、下総国結城郡を与えられて結城氏を称した 1 。この下総結城氏が宗家となる。

奥州における白河結城氏の歴史は、鎌倉時代後期、朝光の孫にあたる結城祐広(ゆうき すけひろ)が、源頼朝から与えられた白河庄に正応2年(1289年)頃に移住したことに始まる 3 。これにより、白河結城氏は下総の宗家とは別に、奥州の地に根を張る独立した勢力としての基盤を築いた。

その名を不動のものとしたのが、二代当主・結城宗広(むねひろ)である。彼は南北朝の動乱において、後醍醐天皇方に属し、陸奥守として下向した北畠顕家に従って各地を転戦した 5 。その忠勤は高く評価され、建武の新政下では、楠木正成、名和長年、千種忠顕といった中心人物と並び「三木一草」と称されるほどの重用を受けた 5 。この南朝への貢献は、白河結城氏に「勤王の名家」という権威をもたらし、後世に至るまで奥州における名声の源泉となった。

第二節:宗家を脅かす庶流・小峰氏の台頭

白河結城氏の歴史を理解する上で、その内部構造に潜む力学、すなわち庶流・小峰氏との関係性を看過することはできない。小峰氏は、南北朝期に活躍した結城親朝(ちかとも、宗広の子)が、自らの次男・朝常を惣領として創設した分家である 2 。

特筆すべきは、小峰氏が創設当初から、宗家の所領に匹敵するほどの広大な領地を与えられていた点である 2 。これは、小峰氏が単なる庶流ではなく、事実上、宗家と並び立つほどの強力な勢力であったことを示している。このため、宗家に後継者が不在の際には小峰氏から養子が入るなど、両家は密接な関係を保ちつつも、その勢力の拮抗は常に潜在的な対立要因を内包していた 2 。安定期には一族の結束を固める両輪として機能するが、ひとたび外部環境が悪化すれば、この二重権力構造ともいえる体制は、家全体を分裂させかねない深刻な脆弱性をはらんでいた。

第三節:政朝以前の権勢 ― 南奥の覇者として

15世紀、室町幕府の権威が揺らぎ始めると、各地の国人領主の動向が重要性を増す。この時代、足利将軍家が南奥州の国人衆に発した御内書には、しばしば「白川氏と談合して事を行うよう」という一文が見られる 2 。これは、室町幕府が白河結城氏を、南奥州の地域秩序を維持するための主導的勢力、すなわち「覇者」として公に認めていたことの証左である。

白河結城氏の勢力は、政朝の父にあたる結城直朝(なおとも)の時代に頂点を迎えた 2 。その影響力は南奥州に留まらず、北関東にまで及び、多くの大名や国人に対して指導的役割を果たした 7 。この輝かしい権勢こそが、政朝が家督を継いだ際の出発点であり、同時に彼が生涯をかけて守るべきものであった。しかし、その栄華の足元では、小峰氏との構造的な対立という時限爆弾が静かに時を刻んでいたのである。

第二章:白河政朝の治世 ― 栄華の頂点と文化の薫り

白河政朝の治世は、父・直朝が築いた権勢を背景に、華々しく幕を開けた。彼は巧みな外交戦略と、中央の文化を積極的に受容する姿勢によって、白河結城氏の「最後の黄金時代」ともいえる時期を現出した。しかし、その栄華の裏では、後の破局へと繋がる亀裂が静かに進行していた。

以下の人物相関系図は、本報告書で詳述する白河政朝を巡る複雑な人間関係を理解するための一助となるものである。特に、白河結城氏の「惣領家」と「小峰家」、そして政略結婚の舞台となった「那須氏」の内部構造を把握することが、後の内乱の力学を理解する上で極めて重要である。

|

家名 |

系統 |

主要人物 |

関係性・備考 |

|

白河結城氏 |

惣領家 |

結城直朝 |

政朝の父。白河結城氏の最盛期を築く。 |

|

|

|

白河政朝 |

本報告書の中心人物。第7代当主。 |

|

|

|

顕頼(義永?) |

政朝の子。後の報復戦を主導した可能性 8 。 |

|

|

|

資永 |

政朝の次男。那須氏へ婿養子に入る 10 。 |

|

|

|

娘 |

政朝の娘。宇都宮成綱の正室 10 。 |

|

|

|

顕朝 |

政朝の孫。後に一時的に白河へ帰還 9 。 |

|

|

小峰家 |

小峰直常 |

政朝の叔父または義父。朝脩の父 11 。 |

|

|

(庶流) |

小峰朝脩 |

直常の子。永正の変で政朝と対立 9 。 |

|

|

|

結城義綱 |

朝脩の子か。クーデター後に白河氏当主となる 6 。 |

|

那須氏 |

上那須家 |

那須資親 |

当主。資永を婿養子に迎える 12 。 |

|

|

|

山田資久 |

資親の実子。資永との家督争いの原因となる 10 。 |

|

|

下那須家 |

那須資房 |

当主。資永自刃後、那須氏を統一 10 。 |

|

周辺勢力 |

宇都宮氏 |

宇都宮成綱 |

下野の有力大名。政朝の娘婿 10 。 |

|

|

岩城氏 |

岩城常隆 |

陸奥の有力大名。縄釣の戦いで白河方として参戦 12 。 |

|

|

蘆名氏 |

蘆名盛舜 |

会津の有力大名。亡命した政朝らを庇護 9 。 |

第一節:南奥の支配者としての外交戦略

結城直朝の子として家督を継承した政朝は、父が築き上げた権勢を巧みに維持・拡大した 11 。彼の治世初期は、積極的な外交政策によって特徴づけられる。文明2年(1470年)には相馬氏と、文明6年(1474年)には岩城氏とそれぞれ同盟を締結し、領国の東方を安定させた 11 。さらに文明16年(1484年)には、隣接する石川氏の一族を取り込むことにも成功し、勢力基盤を固めている 11 。

一方で、その権威は常に緊張関係の中にあった。特に常陸国の佐竹氏とは、地域の覇権を巡って長らく対立関係にあり、長享3年(1489年)には伊達氏、蘆名氏、小山氏、そして下総の宗家である結城氏と広範な連合軍を形成し、佐竹氏と干戈を交えている 11 。これは、政朝が南奥州から北関東にまたがる広域的な外交ネットワークの中心に位置していたことを示している。

第二節:「宗祇戻し」の逸話と文化的権威

政朝の治世を語る上で欠かせないのが、その高度な文化的側面である。文明13年(1481年)、政朝は白河結城氏の栄華を内外に誇示するため、白河城下の鹿島神社において、一日で一万句の句を詠むという壮大な連歌会を催した 11 。

この一大文化事業は、単なる遊興ではない。戦国期の領主にとって、文化の庇護は、自らの経済力と支配の安定性を誇示する重要な政治的パフォーマンスであった。特にこの連歌会には、当代随一の連歌師であった宗祇が主賓として招かれており、「宗祇戻し」という逸話が残されている 11 。これは、政朝の権威と財力が、京の都で活躍する最高峰の文化人をも惹きつけるほどのものであったことを物語っている。武力による支配だけでなく、文化的な中心性をも確立しようとする政朝の戦略は、彼が単なる地方の武将ではなく、洗練された統治者であったことを示唆している。この文化的権威は、家臣団の求心力を高め、周辺勢力に対して白河結城氏の格の違いを見せつける効果があったと考えられる。

第三章:永正の変 ― 惣領家の没落を決定づけたクーデター

政朝の治世下に現出された栄華は、永正7年(1510年)に勃発した一族内のクーデターによって、突如として終焉を迎える。この「永正の変」と呼ばれる内乱は、単なる一族内の権力闘争に留まらず、関東全域を巻き込んだより大きな政治動乱の帰結であった。この事件により、白河結城氏は決定的な衰退への道を歩み始めることになる 7 。

第一節:背景 ― 関東の動乱と白河家の分裂

事件の遠因は、畿内における中央政権の混乱、いわゆる「永正の錯乱」にまで遡る 14 。この中央の混乱に連動する形で、関東においても古河公方・足利政氏とその嫡男・高基が家督を巡って対立し、関東管領の上杉氏をも巻き込む大規模な内乱(永正の乱)が勃発した 15 。

この関東の動乱は、隣接する南奥州にも必然的に波及し、地域の諸領主は政氏方と高基方に二分されることを余儀なくされた。ここで、白河結城氏が内部に抱えていた構造的脆弱性が顕在化する。白河結城氏惣領家を率いる政朝は父・政氏方に与したのに対し、宗家と勢力を二分していた庶流・小峰氏は、対立する子・高基方に与したのである 9 。長年潜在していた宗家と庶流の対立構造が、関東の政治対立を代理戦争の形で引き受けることによって、ついに火を噴いた。

第二節:永正七年(1510年)の内乱 ― 新旧二つの学説

この永正7年の内乱の結末については、かつての通説と、近年の研究による新説が存在し、政朝のその後の運命を理解する上で、両者を比較検討することが不可欠である。

旧説(政朝勝利説)

かつては、この内紛は当主である政朝が主導権を握り、対立した小峰氏の当主・小峰朝脩を自害に追い込んで勝利を収めた、と解釈されてきた 6。この説によれば、小峰氏は一時的に断絶し、惣領家の権威が再確認されたことになる。

新説(小峰氏クーデター説)

しかし、垣内和孝氏らの近年の研究により、この通説は大きく覆された。現在では、関東の動乱において優勢であった高基方についた小峰朝脩が、劣勢であった政氏方に与した惣領家・政朝を打倒するクーデターに成功した、というのが有力な説となっている 6。

この説の論理的根拠は明快である。地方領主の運命は、彼らが与した上位権力の勝敗に大きく左右される。この場合、小峰氏は関東における新たな勝者である足利高基と連携することで、自らの行動を「正当化」し、惣領家の地位を簒奪することに成功したのである。このクーデターの結果、小峰朝脩の子と推定される結城義綱が、白河結城氏の新たな当主として擁立され、ここに「小峰系白河氏」が成立した 6 。政朝の敗北は、彼自身の力量不足というよりも、彼が与した陣営の敗北によって決定づけられたと言える。

第三節:敗走 ― 会津への亡命

クーデターに敗れた政朝のその後の足取りは、彼の悲劇を象徴している。従来の「子・資永を頼って那須へ逃れた」という説は、近年の研究で否定されている。史料によれば、政権を追われた政朝は、息子の顕頼らと共に、那須ではなく、蘆名氏の勢力圏である会津の柳津(やないづ)へと亡命した 9 。息子の顕頼については、この後の消息が一時不明となる 9 。

この亡命先の事実は、一連の出来事の連鎖を理解する上で極めて重要である。政朝の亡命先はあくまで会津であり、那須は後にそのもう一人の子・資永が悲劇的な最期を遂げる地となる。白河結城氏の惣領家当主の座から追放された政朝は、異郷の地で再起の機会を窺うことになるが、この「永正の変」によって白河結城氏の権勢が往時のものでなくなったことは、誰の目にも明らかであった 7 。

第四章:血の連鎖 ― 子・資永の悲劇と那須氏の内訌

白河政朝の没落が、彼一人の悲劇で終わらなかったことを示すのが、次男・資永(すけなが)の生涯である。彼の運命は、戦国時代の政略結婚の非情さと、後ろ盾を失った養子が置かれる立場の危うさを浮き彫りにしている。資永の悲劇は、父・政朝が敗れた「永正の変」の余波が、いかに無慈悲な形で息子に及んだかを示すものであった。

第一節:政略の駒としての養子縁組

政朝の次男・資永(通称は二郎、那須太郎)は、父が権勢を誇っていた時期に、白河結城氏の勢力拡大政策の一環として、政略の駒として使われた 10 。彼は、隣国である下野国の上那須氏当主・那須資親(すけちか)に男子がいなかったため、その娘を娶り、婿養子として送り込まれたのである 10 。この縁組は、白河結城氏が那須方面への影響力を確保するための、典型的な戦国時代の婚姻政策であった。

第二節:家督争いの勃発と資永の孤立

しかし、この政略結婚は、予期せぬ事態によって根底から覆される。養父・資親に、後に実子である山田資久(すけひさ)が誕生したのである 12 。資親が実子に家督を継がせたいと望むようになったことで、資永の立場は急速に不安定化した。

ここで決定的な要因となったのが、父・政朝の失脚である。もし政朝が白河で権勢を保っていれば、那須家の家臣団も、強力な白河結城氏を後ろ盾に持つ資永を軽んじることはできなかったであろう。しかし、永正7年(1510年)のクーデターで父が追放されたことにより、資永は那須家における政治的価値を完全に喪失した。彼はもはや「南奥の覇者の子」ではなく、「亡命者の子」でしかなくなり、容易に排除の対象と見なされるようになった。

資親の死後、永正11年(1514年)または永正13年(1516年)頃、資永と資久の間で家督を巡る内紛が勃発する 10 。大田原氏をはじめとする上那須家の主要な家臣団は、当然のように実子である資久を支持し、資永は完全に孤立無援の状態に陥った。

第三節:悲劇的結末 ― 上那須家の滅亡

四面楚歌の状況に追い詰められた資永は、常軌を逸した行動に出る。山田城にいた義理の弟・資久を拉致した上で殺害するという凶行に及んだのである 16 。これは、自らの地位を守るための最後の、そして絶望的な抵抗であった。

しかし、この暴挙が彼の命運を救うことはなかった。資久殺害の直後、下那須家の当主・那須資房の支援を受けた大田原資清らの軍勢が、資永の居城である福原城に殺到した 10 。城はあっけなく落城し、万策尽きた資永は自刃して果てた 10 。

この一連の事件により、百年にわたって続いた上那須家は滅亡し、下那須家の那須資房が那須氏を統一するという結果をもたらした 10 。白河政朝の子・資永の生涯は、父の没落に連鎖する形で、自らもまた悲劇的な最期を遂げることによって幕を閉じたのである。

第五章:失意の報復戦 ― 縄釣の戦い

息子の悲劇的な死は、会津に亡命していた政朝の系統を強く刺激した。彼らは、失われた権威を回復し、一矢報いるための軍事行動を起こす。しかし、この「縄釣(なわづり)の戦い」と呼ばれる報復戦は、彼らがもはや南奥州の政治力学において主導権を失っているという厳しい現実を、改めて突きつける結果に終わった。

第一節:後継者による報復の企て

永正17年(1520年)、那須領において非業の死を遂げた資永の仇を討つため、そして那須氏への報復として、白河結城氏が軍を動かした。この時、軍を率いた将については史料によって記述が異なり、「結城義永」とするもの 12 と、「顕頼」とするもの 8 がある。顕頼は政朝の子であり、資永の兄であることから 9 、義永と顕頼は同一人物であるか、あるいは史料上の表記揺れである可能性が高い。

この軍事行動は単独で行われたものではなく、陸奥の有力大名である岩城氏と連合軍を形成していた 8 。総勢千五百余騎を率いた白河・岩城連合軍は、那須領へ侵攻し、資永がかつて拠点とした山田城などを攻撃した 17 。これは、亡命した旧惣領家による、権威回復を試みた最後の組織的な軍事行動であった。

第二節:縄釣の戦いと敗北

白河・岩城連合軍は、下野国上那須庄浄法寺縄釣の地において、那須氏を統一した那須資房が率いる軍勢と激突した 18 。これが「縄釣の戦い」である。

しかし、那須資房は独力でこの侵攻に立ち向かったわけではなかった。那須方には、下野国で最大の勢力を誇る宇都宮氏の当主・宇都宮忠綱が援軍を派遣していたのである 18 。この宇都宮氏の参戦が、戦いの趨勢を決定づけた。宇都宮氏は、政朝の娘婿である宇都宮成綱の後継者であったが、この時点では那須氏との連携を優先した。

結果は、白河・岩城連合軍の惨敗であった。宇都宮・那須連合軍の前に連合軍は打ち破られ、下野からの撤退を余儀なくされた 8 。この敗北が意味するものは、単なる一戦闘の敗北に留まらない。それは、クーデターによって本拠地と国力を失い、亡命先からの限定的な支援しか得られない政朝の系統が、安定した領国経営を行う那須・宇都宮連合に軍事的に対抗できないという、構造的な力関係を証明するものであった。この一戦により、政朝の系統が自らの武力によって白河へ帰還するという選択肢は、事実上、完全に断たれたのである。

第六章:流転の果てに ― 政朝の最期と白河結城氏の黄昏

縄釣の戦いでの敗北は、政朝の系統による復権の望みをほぼ断ち切った。しかし、政朝個人の物語の終焉が、白河結城氏全体の物語の終わりを意味するわけではなかった。皮肉なことに、クーデターで勝利したはずの小峰系の白河結城氏もまた、内紛によって疲弊した国力を回復できず、周辺勢力の草刈り場となっていく。政朝の没落は、白河結城氏全体の黄昏の序章に過ぎなかったのである。

第一節:会津での亡命生活と復権の画策

クーデター後、政朝は会津の蘆名氏を頼り、その庇護下で亡命生活を送っていた 9 。興味深いのは、彼の存在が周辺の戦国大名にとって、政治的に利用価値のある「カード」として認識されていたことである。史料によれば、田村氏や岩城氏といった南奥州の有力領主たちは、政朝の白河帰還を支援する動きを見せ、クーデターによって当主となった結城義綱に働きかけていたとされる 9 。

この動きは、純粋な善意からではない。むしろ、クーデターによって白河結城氏の実権を握った小峰系の力が過度に強大化することを警戒した周辺勢力が、亡命中の政朝を傀儡として担ぎ上げることで、白河結城氏の内部に再び対立の火種を熾し、その弱体化を図ろうとした、戦国期特有のパワーバランス政策の一環と解釈するのが妥当である。「敵の敵は味方」という論理に基づき、力を失った政朝が、皮肉にも政治の舞台に引き戻されようとしていたのである。

第二節:政朝の最期と孫・顕朝の一時的帰還

流転の生涯を送った政朝の最期については、明確な記録が残っておらず、その没年も不明である。一説には、クーデターを主導した小峰朝脩の父・小峰直常が放った刺客によって殺害されたとも伝えられている 11 。

しかし、政朝個人の死後も、彼の血統を巡る政治的策動は続いた。その象徴が、孫にあたる顕朝(あきとも)の存在である。彼は、祖父・政朝が白河を追われた永正7年(1510年)から実に25年の歳月が流れた天文4年(1535年)に、一時的ではあるが白河への帰国を果たしている 9 。会津の『塔寺八幡宮長帳』には、「此年白川殿御帰国、廿五年会津に御ろう人」との記述が残る 9 。これは、周辺大名の思惑や小峰系白河氏の内部事情の変化など、何らかの政治的取引の結果であったと考えられる。ただし、この帰国はかつての惣領家としての権力を完全に取り戻すには至らず、極めて限定的なものであった 9 。

第三節:白河結城氏の衰退と終焉

一方、クーデターによって惣領家の地位を簒奪した小峰系の白河結城氏も、安泰ではなかった。内紛によって国力は著しく疲弊しており、その隙を突くように常陸の佐竹氏による領土侵攻が激化した 2 。

度重なる圧力の末、白河氏は佐竹義重の次男・義広を養子として迎え入れざるを得なくなる 2 。これは事実上、白河結城氏が佐竹氏の支配下に組み込まれたことを意味した。この義広は、後に蘆名氏の後継者として会津に移り、伊達政宗と摺上原で天下分け目の戦いを演じる蘆名義広その人である 22 。

最終的に、天正18年(1590年)、天下統一を進める豊臣秀吉の小田原征伐に参陣しなかったことを咎められ、奥州仕置によって所領を没収、改易された 6 。これにより、鎌倉時代から約300年にわたって南奥州に君臨した名門・白河結城氏は、歴史の表舞台から完全に姿を消した。内紛は勝者にも敗者にも真の利益をもたらさず、結果的に一族全体の共倒れを招いたのである。

結論

本報告書は、戦国時代の武将・白河政朝の生涯を、近年の研究成果を基に再検証した。その分析を通じて、以下の結論が導き出される。

第一に、白河政朝は、治世前半において「宗祇戻し」の連歌会に象徴されるような文化的隆盛を現出させ、巧みな外交で南奥州に覇を唱えた有能な領主であった。彼の没落は、単に個人の資質の問題ではなく、彼の力では抗うことのできない二つの大きな要因が致命的に絡み合った結果であった。一つは、白河結城氏が一族内部に創設期から抱えていた「宗家対小峰氏」という構造的対立。もう一つは、関東の古河公方を巡る「永正の乱」という、より広域的な政治動乱という外部要因である。この内部の脆弱性が外部からの圧力によって一気に爆発したのが、彼の運命を決定づけたクーデター「永正の変」であった。

第二に、政朝の悲劇は、戦国時代において、一地方権力がいかに広域政治の奔流に無力であり、また内部の結束を欠いた組織が外部からの圧力に脆くも崩れ去るかという、普遍的な教訓を示している。クーデターで勝利したはずの小峰系白河氏もまた、内紛で疲弊した国力を回復できぬまま、最終的に佐竹氏の支配下に置かれ、滅亡の道を辿った。この事実は、内紛がもたらす結末の空しさを物語っている。

最後に、本報告書の冒頭で触れた、利用者様が当初お持ちであった情報について、以下の通り最終的な回答を提示する。

- 「小峰家とも対立して敗れ、資永を頼って那須領に逃れた」という認識は、近年の研究成果に照らし、次のように修正されるべきである。

- **「永正7年(1510年)、小峰氏が起こしたクーデターに敗れ、蘆名氏を頼って会津へ亡命した」**が、史料に基づいたより正確な経緯である 9 。

- 那須領 は、政朝自身の亡命先ではなく、彼の 次男・資永が婿養子として入り、家督争いの末に悲劇的な最期を遂げた地 である 10 。

白河政朝の生涯は、権勢の頂点から流転の果てへと至る、まさに「奥州の斜陽」を体現するものであった。彼の物語は、関東の動乱、白河家の内紛、そして那須家の内訌という、複数の悲劇が複雑に連鎖した結果であり、戦国という時代の厳しさと非情さを我々に伝えている。

引用文献

- 白河結城氏 http://kakei-joukaku.la.coocan.jp/Japan/meizoku/sirakawa.htm

- 武家家伝_白河結城氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/siraka_k.html

- 白河結城家文書【しらかわゆうきけもんじょ】 https://www.city.shirakawa.fukushima.jp/page/page001389.html

- 白河結城家文書 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/201303

- 京 文 化 伝 白 河 結 城 氏 - 東京第一ホテル新白河 https://shinshirakawa-hotels.com/wp-content/uploads/2017/03/rekishimap3-1.pdf

- 白河結城氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E6%B2%B3%E7%B5%90%E5%9F%8E%E6%B0%8F

- 戦国期の奥州白川氏 http://www.iwata-shoin.co.jp/bookdata/ISBN978-4-87294-718-2.htm

- 白河顕頼 Shirakawa Akiyori - 信長のWiki https://www.nobuwiki.org/character/shirakawa-akiyori

- Untitled https://kakeizu-gakkai.jp/img/20231104%E9%99%B8%E5%A5%A5%E7%99%BD%E6%B2%B3%E7%B5%90%E5%9F%8E%E6%B0%8F%E3%81%AE%E5%AE%B6%E7%9D%A3%E7%B6%99%E6%89%BF%E3%81%A8%E5%86%85%E7%B4%9B_%E8%AC%9B%E6%BC%94%E8%B3%87%E6%96%99.pdf

- 那须资永- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E9%82%A3%E9%A0%88%E8%B3%87%E6%B0%B8

- 結城政朝 (白河氏) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%90%E5%9F%8E%E6%94%BF%E6%9C%9D_(%E7%99%BD%E6%B2%B3%E6%B0%8F)

- 武家家伝_那須氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/nasu_k.html

- 武家家伝_大田原氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/otawa_k.html

- 永正の錯乱とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%B0%B8%E6%AD%A3%E3%81%AE%E9%8C%AF%E4%B9%B1

- 永正の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E6%AD%A3%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 福原要害城 - - そよ風訪城日記 - FC2 http://seinosuke2016blog.blog.fc2.com/blog-entry-350.html?sp

- 【四、白旗城主大関氏】 - ADEAC https://adeac.jp/otawara-city/text-list/d100070/ht021250/

- 縄釣の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B8%84%E9%87%A3%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 武家家伝_那須氏ダイジェスト http://www2.harimaya.com/sengoku/html/nasu_k2.html

- 宇都宮成綱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E6%88%90%E7%B6%B1

- お城城下町観光 http://minagawa.sakura.ne.jp/newpage39castle.html

- 蘆名義広~伊達政宗に敗れた男、 流転の末に角館に小京都を築く https://rekishikaido.php.co.jp/detail/9599