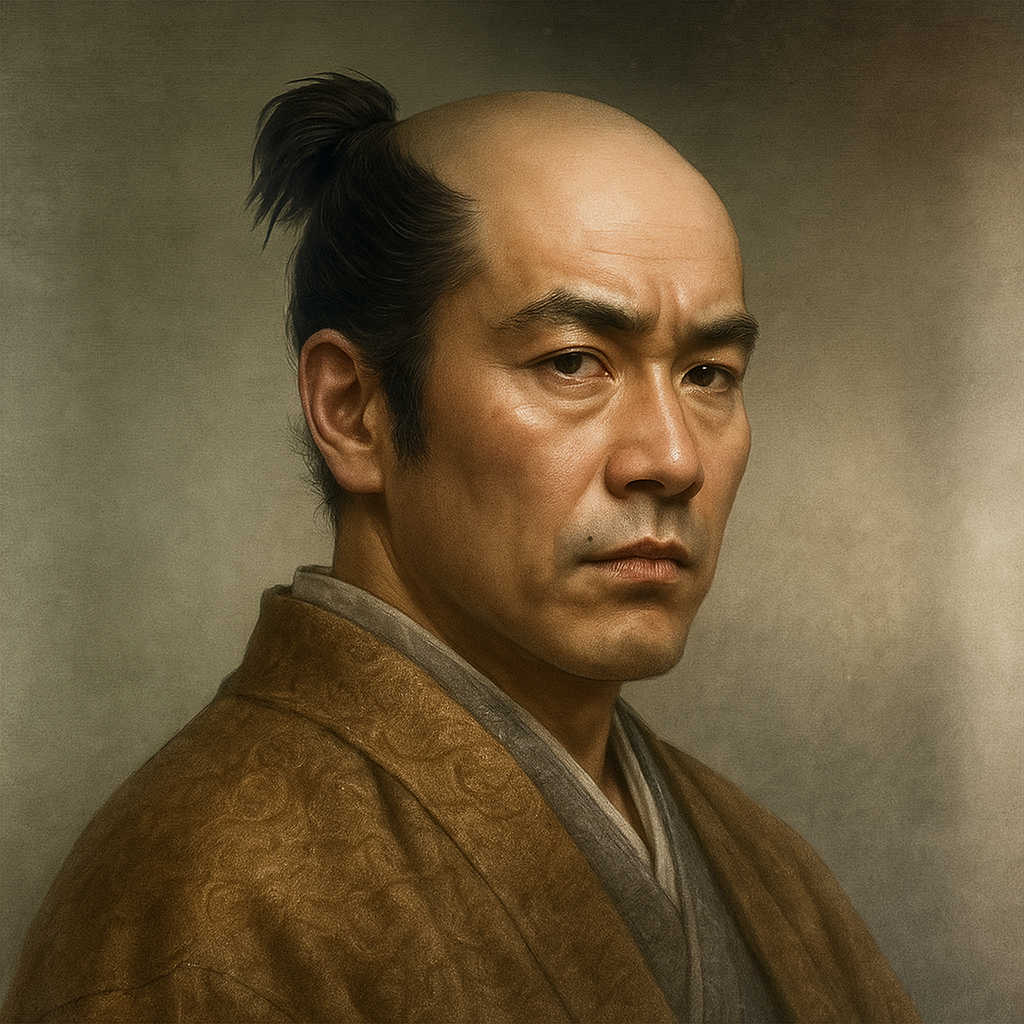

白河義顕

白河義顕は白河結城氏当主。幼くして家督を継ぐも小峰義親に追放され、奥州仕置で復権の望み絶たれ、失意のうちに死去した悲運の武将。

戦国末期の悲運の当主、白河義顕(結城義顕)に関する総合的考察

序章:悲運の当主、白河義顕 ― 通説と研究の最前線

白河義顕(しらかわ よしあき)、または結城義顕(ゆうき よしあき)は、戦国時代の南奥州にその名を刻む武将である。彼の生涯は、一般に「父・結城晴綱の死後、幼くして名門・白河結城氏の家督を継ぐも、後見人であった一族の小峰義親の裏切りによって居城を追われた悲劇の貴公子」として語られることが多い 1 。この物語は、彼の人生の骨格を捉えており、多くの人々が抱く義顕像の基礎となっている。

しかし、この一見すると明快な悲劇の筋書きは、近年の学術的研究、とりわけ『白河市史』の編纂過程で発見された新たな史料群によって、大きな再検討を迫られている 3 。義顕の運命を決定づけた家督簒奪事件、いわゆる「天正の乱」の首謀者、発生年、そしてその本質について、従来の通説とは異なる複数の見解が提示され、学術的な論争の的となっているのである。

本報告書は、白河義顕という一人の武将の生涯を丹念に追うとともに、彼をめぐる歴史的事件の通説と、それを覆す可能性を秘めた最新の研究成果を対比・検討することを目的とする。具体的には、第一章で義顕が誕生した時代の背景として、名門・白河結城氏が衰退に至る過程を概観する。続く第二章では、彼の運命を決定づけた「天正の乱」について、通説と異説を多角的に分析する。第三章では、研究の進展によって浮上した謎の人物「結城隆綱」をめぐる学術論争を深掘りし、白河氏の家督継承の謎に迫る。第四章では、追放後の義顕の流転の生涯と、再起をかけた苦闘の道程を明らかにする。そして第五章では、義顕の嫡流と、彼を追放した小峰義親の血脈が、それぞれ異なる形で近世を生き抜いた皮肉な運命を追跡する。

これにより、本報告書は、一人の武将の伝記にとどまらず、戦国末期の南奥州における地域権力の動態と、歴史学研究の進展がいかにして我々の知る歴史像を変容させるかを描き出すことを目指すものである。

第一章:名門・白河結城氏の落日 ― 義顕誕生の背景

白河義顕の悲劇的な生涯は、個人の資質や運命のみによってもたらされたものではない。それは、彼が生まれ落ちる以前から始まっていた、一族の構造的な脆弱性と、周辺大国の圧力という、抗いがたい歴史的潮流の帰結であった。

第一節:白河結城氏の系譜と権勢

白河結城氏は、鎮守府将軍・藤原秀郷を祖とする藤原北家秀郷流を称し、鎌倉時代に下野国の豪族・小山朝光の子である結城朝光が下総国結城郡を領したことに始まる下総結城氏の分家である 1 。朝光の孫・結城祐広が、文治五年(1189年)の奥州合戦の恩賞として与えられた陸奥国白河庄に移り住んだのが、白河結城氏の濫觴とされる 1 。

その権勢が頂点に達したのは南北朝時代であった。二代当主・結城宗広と、その子・親朝は、後醍醐天皇を中心とする南朝方の重鎮として活躍し、宗広は建武政権において「三木一草」と称される有力武士の一人に数えられた 6 。この功績により、白河結城氏は勅裁によって結城一門の惣領と認められ、一時は奥州の雄・伊達氏をも凌ぐほどの勢力を誇った 1 。

しかし、この栄華の裏で、一族の将来に影を落とす構造的な脆弱性が生まれていた。宗広の子・親朝は、惣領家を長男・顕朝に継がせる一方、次男・朝常には小峰城を与えて分家・小峰氏を興させたのである 6 。両家は基本的に協調関係にあり、惣領家に後継者が不在の際には小峰氏から養子を迎えるといった慣行もあったが 6 、この分立構造は、常に家督をめぐる潜在的な対立の火種を内包していた。

戦国時代に入ると、この脆弱性は顕在化する。永正七年(1510年)には、惣領家の結城政朝と小峰氏との間で「永正の乱」と呼ばれる大規模な内紛が勃発 1 。この争いをはじめとする度重なる内訌により、白河結城氏の結束は著しく弱まり、衰退の一途をたどることになる。

第二節:義顕をめぐる南奥州の情勢

義顕が歴史の表舞台に登場する16世紀後半、白河結城氏はまさに四面楚歌の状態にあった。北関東からは「鬼義重」の異名をとる佐竹義重が着実に勢力を北へ伸ばし 11 、西に目を向ければ伝統的なライバルである会津の蘆名氏が、そして北からは急速に台頭する伊達氏が、それぞれ白河領を虎視眈々と狙っていた 13 。これら強大な戦国大名に三方を囲まれ、弱体化した白河結城氏が独立を維持することは極めて困難な状況であった。

このような権力の黄昏期に、結城義顕は生を受けた。生年は永禄十年(1567年)とされる 14 。そして天正元年(1573年)頃、父である当主・結城晴綱が病によりこの世を去ると 3 、幼名の七若丸、すなわち義顕が家督を継承した 2 。この幼い当主の出現は、ただでさえ不安定であった白河結城氏に決定的な権力の空白を生み出し、家中の野心家や周辺大国が介入する絶好の口実を与える結果となったのである。

表1:白河義顕 関連年表

|

西暦 |

元号 |

白河結城氏・関連人物の動向 |

周辺大名の動向 |

|

1541年 |

天文10年 |

小峰義親(後の白河義親)誕生 15 |

|

|

1547年 |

天文16年 |

|

佐竹義重、誕生 12 。 |

|

1567年 |

永禄10年 |

白河義顕(七若丸)、誕生 14 。 |

|

|

1573年頃 |

天正元年頃 |

当主・結城晴綱が死去。 義顕が家督を継承 。小峰義親が後見人となる 3 。 |

|

|

1574年 |

天正2年 |

「天正の乱」勃発か(異説①) 。佐竹氏が白河家中の反義親派を煽動し内乱が発生したとされる 17 。 |

佐竹義重、白河領の赤館城を攻撃 18 。 |

|

1575年 |

天正3年 |

「天正の乱」勃発か(通説) 。小峰義親が義顕を追放し、家督を簒奪したとされる 1 。 |

佐竹義重、赤館城を攻略 18 。蘆名義広(佐竹義重の次男)、誕生 20 。 |

|

1579年 |

天正7年 |

小峰義親、佐竹義重の次男・義広を養子に迎える 3 。 |

佐竹義重、次男・義広を白河結城氏の養子とする 11 。 |

|

1587年 |

天正15年 |

養子の義広が蘆名氏を継承するため会津へ。義親が白河城主に復帰 19 。 |

|

|

1589年 |

天正17年 |

義親、伊達政宗に服属 1 。 |

伊達政宗、摺上原の戦いで蘆名氏を滅ぼす。 |

|

1590年 |

天正18年 |

豊臣秀吉の奥州仕置により、 白河結城氏は改易 。領地を没収される 16 。義顕の復権の望みが絶たれる。 |

|

|

1601年 |

慶長6年 |

小峰義親、伊達政宗に召し抱えられ仙台藩士となる 23 。 |

|

|

1613年 |

慶長18年 |

白河義顕、死去 (享年47) 14 。 |

|

|

1616年 |

元和2年 |

義顕の嫡男・朝綱、佐竹義宣に仕え秋田藩士となる 24 。 |

|

|

1626年 |

寛永3年 |

小峰義親、死去(享年86) 15 。 |

|

第二章:家督簒奪 ― 「天正の乱」の真相

白河義顕の人生を語る上で避けて通れないのが、彼から当主の座を奪ったとされる「天正の乱」である。この事件は、単なる一族内の権力闘争に留まらず、周辺大国の思惑が複雑に絡み合った、戦国末期の地域紛争の縮図であった。通説と、それを覆す近年の研究成果を比較検討することで、事件の多層的な実像が浮かび上がってくる。

表2:白河義顕をめぐる人物関係図

Mermaidによる関係図

注:小峰義親の出自(晴綱の弟または子など)には諸説ある 3 。義親と蘆名盛氏の娘との婚姻関係も伝わる 25 。

第一節:後見人・小峰義親の台頭

事件の鍵を握る小峰義親は、天文十年(1541年)に生まれた白河結城一族の武将である 15 。彼は、永正の乱で一時断絶したとされる庶流・小峰氏の名跡を継承した人物であった 3 。その出自については、白河結城氏の先代当主・結城顕頼の子、あるいは義顕の父・晴綱の弟など諸説紛々としているが 3 、いずれにせよ一族の有力者であったことは間違いない。

史料によれば、義親は当主・晴綱が病弱であったため、永禄年間(1558年~1570年)にはすでに兄に代わって家中の実権を掌握し、当主同様の立場で政治的手腕を発揮していた 3 。晴綱の死後、義顕の後見人となったのは、こうした実績を踏まえた自然な流れであったと言えよう 8 。

通説では、この後見人・義親が、天正三年(1575年)に突如として謀反を起こし、主君である義顕を居城から追放して、自らが白河結城氏の当主の座に就いたとされている 1 。その動機については、義親自身の野心に加え、彼の岳父であった会津の蘆名盛氏に唆されたため、という見方も存在する 3 。これが、長らく語られてきた「悲劇の貴公子・義顕」と「狡猾な簒奪者・義親」という物語の構図である。

第二節:「天正の乱」をめぐる異説

しかし、この分かりやすい物語は、近年の研究によって大きく揺らいでいる。

異説①:天正二年・佐竹氏介入説

第一の異説は、事件の発生年を一年早い天正二年(1574年)とし、その首謀者を義親ではなく、常陸の佐竹義重と見るものである。この説によれば、佐竹義重は白河領への侵攻を本格化させるにあたり、まず白河家中の内部分裂を画策した。そして、義親に対抗する勢力、具体的には「白川善七郎義顕」なる人物を担ぎ上げて反乱を起こさせたという 17。この「善七郎義顕」が、本稿の主題である義顕と同一人物であるかは断定できないが、この説に立てば、義親は家督を簒奪した反逆者ではなく、むしろ佐竹氏の侵略と、それに呼応した家中反乱勢力という二つの敵に同時に立ち向かった当主、ということになる。事件の性格は、単純なクーデターから、大国の介入を伴う代理戦争へと大きく変容する。

異説②:義親=被害者説

さらに、白河市の公式見解として示されている研究成果は、この解釈をもう一歩推し進める 4。それによれば、「天正の変」とは、当時すでに正当な当主であった義親に対し、彼の弟やその他の一族が反乱を起こした事件であり、義親は反乱を「起こした側」ではなく、むしろ「起こされた側」、すなわち被害者であったと結論付けている。そして、この内乱による白河家中の混乱に乗じる形で、佐竹氏が領地の大部分を制圧していった、という構図を描き出す。

これらの異説は、義親を一方的な悪役とする従来の物語を覆し、彼を複雑な政治状況の中で必死に家を支えようとした人物として再評価する可能性を示唆する。同時に、天正の乱は、戦国末期において弱体化した中小領主が、大国の思惑によっていかに内部分裂を誘発され、その存立基盤を蝕まれていったかを示す典型的な事例であったと言えるだろう。

第三章:「結城隆綱」問題と白河氏家督の謎

「天正の乱」の解釈をさらに複雑にし、白河義顕の歴史的位置づけそのものを揺るがすのが、近年の研究でその存在が明らかになった謎の人物、「結城隆綱」である。

第一節:史料に現れた謎の当主「隆綱」

従来の白河結城氏の系図では、結城晴綱の次は嫡男の義顕、あるいは彼を追放した小峰義親が当主となったとされてきた。しかし、『白河市史』の編纂過程などを通じて、晴綱と義親(または義顕)の間に、これまで知られていなかった「結城隆綱(ゆうき たかつな)」という名の当主が存在したことを示す史料が発見された 3 。例えば、弘治四年(1558年)に発給された判物(はんもつ、武家が出す公文書の一種)には、当主としての隆綱の花押(かおう、署名)が記されている 26 。この発見は、白河氏の家督継承史に大きな一石を投じ、義顕や義親の行動を再解釈する必要性を生じさせた。

第二節:隆綱と義親 ― 同一人物か、別人か

この謎の人物「隆綱」の正体をめぐっては、学界で二つの主要な説が対立している。

同一人物説

一つは、隆綱とは小峰義親の初名(元服後の最初の名乗り)である、という説である 3。この説が正しければ、義親は晴綱から家督を正当に継承した当主であり、彼のその後の行動は「簒奪」ではなく、対立する血筋(義顕)を排除するための「権力闘争」であったと評価できる。これにより、義親の行動の正当性は格段に高まり、彼を単なる裏切り者と見なすことはできなくなる。

別人説

もう一つは、歴史研究者の市村高男氏などが提唱する、隆綱と義親は別人である、という説である 3。この場合、晴綱の死後、まず隆綱という人物が家督を継いだが、何らかの理由で、あるいは権力闘争の末に、小峰義親によって追放された、という新たな内紛の存在が浮かび上がる。このシナリオでは、義親は隆綱と義顕という二人の当主(あるいは当主候補)を排除したことになり、その野心家としての一面がより強調されることになる。

第三節:学術的論争の射程と歴史像の再構築

垣内和孝氏や山田邦明氏らの研究も踏まえたこの「隆綱問題」は 6 、単なる歴史のパズル解きに留まらない。それは、白河義顕の立場を「唯一の正統な後継者」から、「複数存在した継承権主張者の一人」へと相対化する可能性を秘めているからである。彼の悲劇的な運命そのものは変わらないとしても、その背景にあったのは、単純な叔父による甥の追放劇ではなく、複数の血統が当主の座をめぐって争う、より深刻で複雑な一族の内紛であった可能性が高まる。

この論争は、歴史というものが、新たな史料の発見と、それに基づく研究者の緻密な分析によって、いかにダイナミックに再構築されていくかを示す好例と言える。白河義顕の物語は、確定した過去の出来事ではなく、今なお解明の途上にある歴史の一断面なのである。

第四章:流転の生涯と再起への道

当主の座を追われた白河義顕の後半生は、失われた領地と名誉を取り戻すための、長く苦しい闘いの連続であった。しかし、彼の個人的な再起への願いは、天下統一という時代の巨大な奔流によって無情にも打ち砕かれることになる。

第一節:追放後の潜伏生活

居城である白河城(または小峰城)を追われた義顕は、現在の福島県泉崎村にあたる太田川流域に身を寄せ、嫡男の朝綱や、彼に最後まで忠誠を誓った旧臣たちと共に、農業などを営みながら逼塞していたと伝わっている 2 。後世の軍記物などには、会津の蘆名氏を頼って亡命したという記述も見られるが 28 、これは創作の可能性が高く、実際には領地の近隣で潜伏し、再起の機会を窺っていたと考えるのが妥当であろう。

第二節:復権への画策と巨大な壁

潜伏生活の中にあっても、義顕は御家再興の志を捨てることはなかった。彼は密かに、家督を簒奪した小峰義親を討伐する計画を練り、その実行のために旧臣たちの間で連判状(れんぱんじょう、誓約書)が作成されるまでに至ったという 14 。一族の正統な血を引く当主としての彼の呼びかけには、依然として一定の求心力があったことが窺える。

しかし、この復権計画が結実する前に、義顕の運命を、そして南奥州の全ての領主たちの運命を決定づける巨大な政治変動が起こる。天正十八年(1590年)、天下統一を目前にした豊臣秀吉による「奥州仕置」である。秀吉は、関東の北条氏を滅ぼした小田原征伐に参陣しなかったことを理由に、当時白河領を支配していた小峰義親を改易処分とし、その所領を全て没収した 1 。

この中央政権による強権的な介入は、義顕にとって致命的な一撃となった。彼が奪還を目指していた「白河領」そのものが、義親の手から離れるだけでなく、白河結城氏の支配からも完全に切り離されてしまったからである。義親との個人的な争いに勝利したとしても、もはや取り戻すべき故郷は存在しない。彼の復権への望みは、この瞬間、完全に断たれたのであった。地方の小競り合いは、天下統一というマクロな歴史の動きの前には、何の意味もなさなかったのである。

第三節:失意の最期

全ての望みを絶たれた義顕であったが、彼は最後の夢を追う。慶長十九年(1614年)に勃発した大坂の陣である。彼は、この戦で徳川方について軍功を挙げ、その恩賞として御家の再興を果たすことを最後の望みとした 2 。しかし、運命はここでも彼に味方しなかった。出陣を前に病に倒れ、戦場に立つことすら叶わなかったのである 24 。

その前年、慶長十八年(1613年)八月十九日、白河義顕は失意のうちにその生涯を閉じた 14 。享年四十七であった 14 。

第五章:血脈の継承 ― 秋田白河家と仙台白河家

白河結城氏の物語は、天正十八年(1590年)の改易によって終焉を迎えたわけではなかった。皮肉なことに、当主の座を追われた義顕の嫡流と、その座を奪った義親の血脈は、それぞれがかつて一族を苦しめた大国の庇護下に入ることで、武士としての家名を近世、そして幕末まで伝えることに成功するのである。

第一節:嫡流の行方 ― 結城朝綱と秋田藩

父・義顕の無念の死を見届けた嫡男・結城朝綱は、父の果たせなかった御家再興の道を、現実的な形で模索し始める 14 。彼が選んだのは、かつて白河氏の領地を侵食し、一族の内紛にも深く関与した常陸の佐竹氏を頼る道であった。元和二年(1616年)、朝綱は関ヶ原の戦いを経て出羽国へ転封となっていた佐竹義宣に仕官し、角館(かくのだて)の地に新たな居場所を得たのである 24 。

朝綱は一時期、母方の姓である和知氏を名乗ったとされているが 24 、その子孫は結城姓に復し、「秋田白河家」として久保田(秋田)藩の藩士として代々仕えた 1 。大名としての地位こそ失ったものの、白河結城氏の正統な血脈は、武士としての家系を存続させることに成功した。そして何よりも重要なのは、彼らが一族の古文書群を大切に伝来させたことである。この「白河結城家文書」は、現在、国の重要文化財に指定されており、一族の歴史、ひいては中世南奥州の動向を解明するための第一級の史料として、今日の研究に計り知れない貢献をしている 31 。

第二節:簒奪者の血脈 ― 小峰義親と仙台藩

一方、義顕を追放し、最終的には秀吉によって領地を没収された小峰義親もまた、驚くべき生命力で新たな道を切り開いた。改易後は諸国を流浪する身となったが、その優れた政治手腕や知略が伊達政宗の目に留まり、慶長六年(1601年)、仙台藩の客分として百人扶持という破格の待遇で召し抱えられたのである 16 。

義親の家系もまた「白河氏」を名乗り、その子孫は仙台藩において一門に準ずる高い家格を認められ、こちらも「仙台白河家」として幕末まで家名を保った 1 。

かつて白河領の支配をめぐって熾烈な争いを繰り広げた二つの血脈は、結果的にどちらも領地を失い、そしてどちらもが周辺の巨大権力に取り込まれる形で生き残った。この事実は、個人の野心や正義が、より大きな権力構造の中に吸収・再編されていく戦国から近世への移行期の現実を、象徴的に示している。

終章:歴史の奔流に消えた貴公子 ― 白河義顕の再評価

白河義顕の生涯は、衰退期にあった名門一族の内部抗争と、周辺大国の利害が渦巻く外部環境という、個人の能力や意志だけでは抗うことのできない二重の圧力の中で翻弄された、悲劇的なものであった。

彼の運命は、対照的な人生を歩んだ小峰義親のそれと比較することで、一層その輪郭が鮮明になる。義親は、その行動に倫理的な問題をはらみながらも、激動の時代を生き抜くための冷徹な現実主義と政治力を発揮した。義顕が失われた「正統性」を象徴する存在であるとすれば、義親は戦国末期の「実力主義」を体現する存在であったと評価できよう。

義顕の物語は、単なる一個人の悲劇に留まらない。それは、戦国時代から近世へと時代が大きく転換する中で、多くの中小領主が辿った運命の一つの典型である。すなわち、地域的な自立性を失い、より大きな中央集権的な権力構造の中に再編されていく過程の縮図なのである。

そして、彼の物語は未だ完結していない。「天正の乱」の真相、そして謎の人物「結城隆綱」をめぐる問題は、多くの論点を残している。嫡流の子孫が伝えた「白河結城家文書」 31 や、周辺大名家に残された関連史料の更なる分析を通じて、今後、この歴史の奔流に消えた悲運の当主の実像が、より深く、より多角的に解明されていくことが期待される。

引用文献

- 白河結城氏 http://kakei-joukaku.la.coocan.jp/Japan/meizoku/sirakawa.htm

- 京 文 化 伝 白 河 結 城 氏 - 東京第一ホテル新白河 https://shinshirakawa-hotels.com/wp-content/uploads/2017/03/rekishimap3-1.pdf

- 小峰義親 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%B3%B0%E7%BE%A9%E8%A6%AA

- ALT通信 - 白河市 https://www.city.shirakawa.fukushima.jp/data/doc/1493254847_doc_191_4.pdf

- 結城氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%90%E5%9F%8E%E6%B0%8F

- 白河結城氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E6%B2%B3%E7%B5%90%E5%9F%8E%E6%B0%8F

- 白河結城氏の台頭|岡田峰幸のふくしま歴史再発見 連載125|月刊 政経東北 - note https://note.com/seikeitohoku/n/n67d510a166a1

- 結城白川城 http://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.shirakawakarame.htm

- 白川城(福島県白河市)の詳細情報・口コミ | ニッポン城めぐり https://cmeg.jp/w/castles/1082

- 結城顕頼とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%B5%90%E5%9F%8E%E9%A1%95%E9%A0%BC

- 佐竹義重は何をした人?「鬼と呼ばれた坂東太郎がカオスを束ねて奥州一統した」ハナシ https://busho.fun/person/yoshishige-satake

- 佐竹義重 (十八代当主) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E7%AB%B9%E7%BE%A9%E9%87%8D_(%E5%8D%81%E5%85%AB%E4%BB%A3%E5%BD%93%E4%B8%BB)

- 鬼の異名を持つ戦国武将!上杉謙信に一目置かれた男、佐竹義重の生涯 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/82494/

- 結城義顕 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%90%E5%9F%8E%E7%BE%A9%E9%A1%95

- 白河義親(シラカワヨシチカ) - 戦国のすべて https://sgns.jp/addon/dictionary.php?action_detail=view&type=1&word=&initial=&gyo_no=&dictionary_no=2705

- しらかわ - 大河ドラマ+時代劇 登場人物配役事典 https://haiyaku.web.fc2.com/shirakawa.html

- www.iwata-shoin.co.jp http://www.iwata-shoin.co.jp/shohyo/sho906.htm

- 南郷・赤館城の攻略 https://www.tsukubabank.co.jp/corporate/info/monthlyreport/pdf/2024/12/202412_05.pdf

- 白河結城家が白河を統治する本拠とした山城【白川城(搦目城)】と戊辰戦争で落城した東北三名城に数えられる東北地方で珍しい総石垣造りの城郭【白河小峰城】福島県白河市のまち旅(旅行、観光) https://z1.plala.jp/~hod/trip/home/07/0501.html

- 蘆名義広とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%98%86%E5%90%8D%E7%BE%A9%E5%BA%83

- 結城義親(ゆうき・よしちか)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%B5%90%E5%9F%8E%E7%BE%A9%E8%A6%AA-1118873

- 結城氏(ゆうきうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%B5%90%E5%9F%8E%E6%B0%8F-144628

- FU26 白河義親 - 系図 https://www.his-trip.info/keizu/FU26.html

- 結城朝綱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%90%E5%9F%8E%E6%9C%9D%E7%B6%B1

- 蘆名盛氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%98%86%E5%90%8D%E7%9B%9B%E6%B0%8F

- 馬場都都古別神社- 維基百科 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E9%A6%AC%E5%A0%B4%E9%83%BD%E9%83%BD%E5%8F%A4%E5%88%A5%E7%A5%9E%E7%A4%BE

- 結城義綱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%90%E5%9F%8E%E7%BE%A9%E7%B6%B1

- 那須家の再興 今ここに! - 205 和睦と敗者 https://ncode.syosetu.com/n8398ib/205/

- 佐竹氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E7%AB%B9%E6%B0%8F

- 和知氏とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%92%8C%E7%9F%A5%E6%B0%8F

- 白河結城家文書 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/201303

- 白河結城家文書 しらかわゆうきけもんじょ - 文化遺産データベース https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/201303

- 國學院大學図書館所蔵「白河結城文書」の紹介 - CiNii Research https://cir.nii.ac.jp/crid/1390295447137312512

- 中世東国武家文書の研究 : 白河結城家文書の成立と伝来 - CiNii Research https://ci.nii.ac.jp/ncid/BA85842789