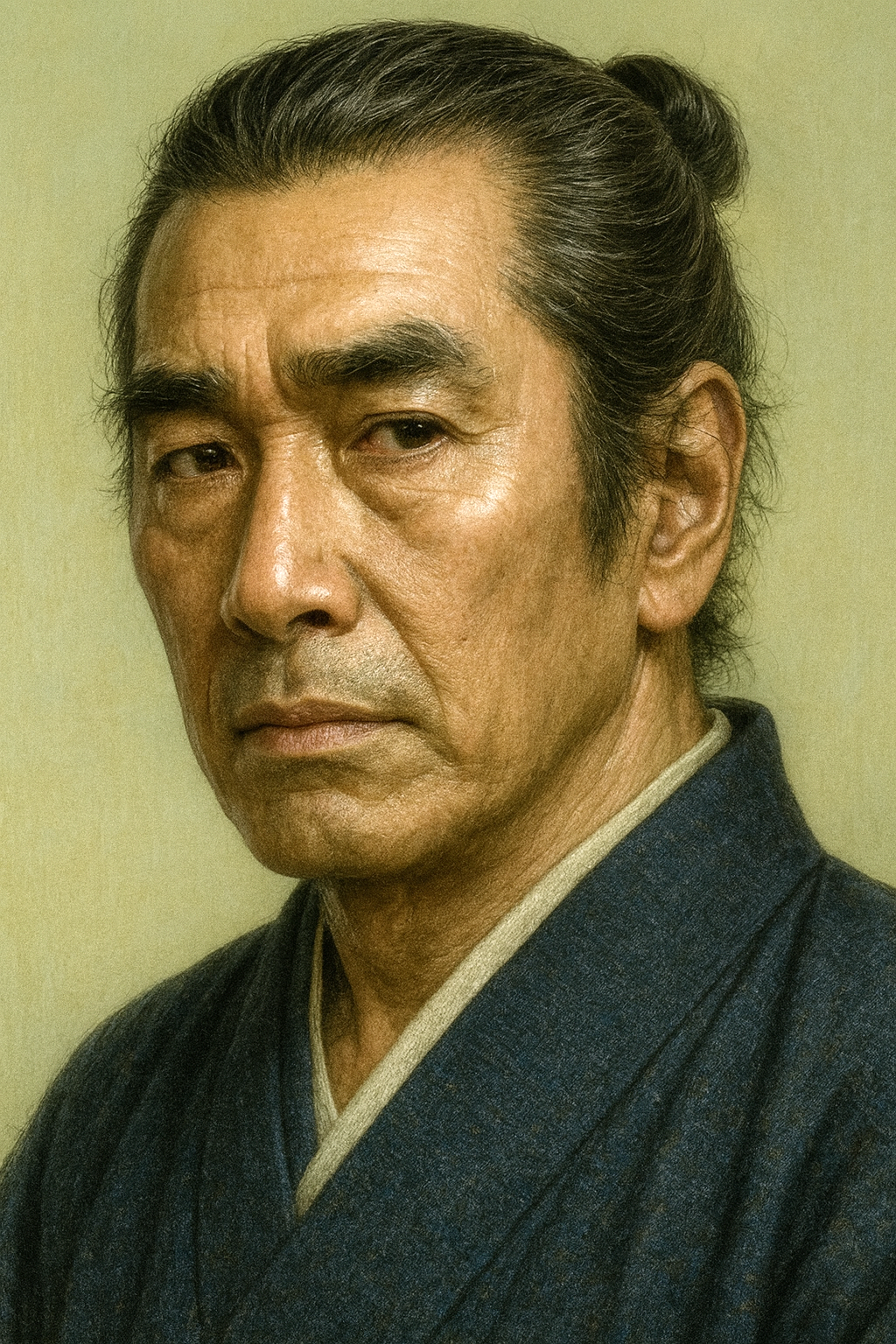

真田頼昌

真田頼昌は、真田幸隆以前の真田氏の系譜に登場する人物だが、その実在は後世の系図にのみ見られ、一次史料では確認できない。真田綱吉が実在の人物として有力視される。

戦国黎明の霧に消えた名:真田頼昌の実像をめぐる徹底的考察

序論:謎に包まれた真田氏の祖、真田頼昌

真田氏の歴史は、戦国時代を代表する智将・真田幸隆(幸綱)の劇的な登場によって幕を開けるのが通説である 1 。武田信玄の麾下で「攻め弾正」と畏れられ、その子・昌幸、孫・信之(信幸)、信繁(幸村)へと続く「真田三代」の栄光の礎を築いた幸隆。しかし、その輝かしい歴史の源流、すなわち幸隆以前の系譜は深い霧に包まれており、真田氏研究における最大の謎の一つとされている 3 。

本報告書は、その謎を解く鍵としてしばしば言及される人物、「真田頼昌」に焦点を当てる。ユーザーが事前に把握していた「信濃の豪族」「海野家の庶流」「文献上の初出は『大塔物語』」といった情報は、確かに真田氏の出自を語る上で重要な要素である。しかし、これらの断片的な情報を深く掘り下げ、信頼性の異なる多様な史料群と照合すると、数々の矛盾と新たな疑問が浮かび上がってくる。

特に「真田頼昌」という名は、江戸時代に成立した特定の系図にのみ見られるものであり、その存在自体が歴史学的な論点となっている 3 。本報告では、この頼昌という人物像を、後世の編纂物と信頼性の高い一次史料の双方から多角的に検証し、その実在性と歴史的位置づけを徹底的に解明することを目的とする。幸隆以前の真田氏の実像に迫ることは、戦国史に燦然と輝く真田一族のルーツを理解する上で不可欠な作業である。

第一章:史料に見る「真田」の黎明期

真田頼昌という個人の実像を探る前に、まず「真田」という名が歴史の舞台にどのように現れたのか、その黎明期の姿を確かな史料から追う必要がある。幸隆の活躍以前、真田氏は信濃国小県郡の片隅で、いかなる存在であったのだろうか。

1.1 『大塔物語』の「実田」:文献上の初見

「真田」の名が文献に現れる最古の記録は、室町時代前期の応永7年(1400年)に起きた信濃守護・小笠原長秀と在地国人衆との戦い(大塔合戦)を記した軍記物語『大塔物語』であるとされている 5 。この物語の中で、真田氏は「実田」あるいは片仮名で「サナ田」と表記され、滋野三家(海野・祢津・望月)の一つである祢津氏の配下として、その名が記されている 5 。

この記述は、15世紀初頭の真田氏の地位を考察する上で極めて重要な示唆を与える。第一に、この時点で「サナダ」を名乗る一族が小県郡に実在したことが確認できる。第二に、彼らが独立した勢力ではなく、同じ滋野一族の中でも有力な存在であった祢津氏に従属する立場にあったことである 7 。これは、後の戦国期に真田氏が遂げる飛躍から遡ると、彼らが当初はより大きな勢力圏に組み込まれた小規模な地侍、すなわち土地に根差した一武士団に過ぎなかったことを物語っている 9 。

ユーザーの既知情報である「海野家の庶流」という点と、『大塔物語』の「祢津氏の配下」という記述は、一見して矛盾するものではない。滋野氏は海野氏を宗家とする一族連合であり、その中で真田氏が祢津氏の指揮下にあったとしても、広義の「海野(滋野)一族」であることに変わりはないからだ 10 。しかし、この事実は、江戸時代に松代藩真田家によって編纂された公式系図などが主張する「海野氏の直系」という位置づけ 11 とは、明らかにニュアンスを異にする。むしろ、数ある分家や被官の一つであった可能性を強く示唆しており、後世の系図に見られる権威付け、すなわち「出自の粉飾」の可能性を念頭に置いておくべきことを、この最古の史料は我々に教えている。

1.2 中世・真田郷の地政学的位置と在地領主としての基盤

真田氏が本拠とした信濃国小県郡真田郷(現在の長野県上田市真田町)は、上州(群馬県)へと抜ける鳥居峠を抑える交通の要衝であり、地政学的に重要な位置を占めていた 13 。また、この地域は古くから良質な馬を産出する「牧(まき)」が存在したことで知られ、古代豪族の大伴氏が牧の管理者として勢力を有していたという記録も残る 3 。

中世に入り、この地を支配した滋野一族は、牧の管理を通じて力を蓄え、弓馬に優れた強力な武士団を形成した 15 。真田氏もその一翼を担い、馬の生産・管理という軍事的・経済的基盤を有していたと推測される 14 。真田郷に残る真田氏館跡(御屋敷公園)や、幸隆以前の墳墓ではないかとされる日向畑遺跡の存在は、幸隆が歴史の表舞台に登場する以前から、この地に「前真田氏」とでも呼ぶべき一族が深く根を張っていたことを物語っている 14 。

真田頼昌が生きたとされる16世紀初頭も、真田氏はこの山間の郷を拠点とし、馬の生産という特殊技能を背景に、在地領主としての基盤を維持していたと考えられる。彼らの力の源泉が、単なる土地支配だけでなく、軍馬の供給という戦略的価値にあった可能性は、後に武田信玄の騎馬軍団の中核を担うほどの能力を発揮した背景を理解する上で重要である。

第二章:真田頼昌の実像をめぐる諸説の比較検討

真田氏の黎明期の姿を概観した上で、いよいよ本報告の核心である「真田頼昌」という人物そのものの検証に入る。彼の名は、なぜ特定の史料にのみ現れるのか。そして、その記述は歴史的事実としてどこまで信頼できるのか。複数の系図を比較検討し、その実像に迫る。

2.1 「頼昌」の名を生んだ『良泉寺矢沢氏系図』

「真田頼昌」という名の初出は、江戸時代中期の元禄9年(1696年)に成立したとされる『良泉寺矢沢氏系図』である 3 。良泉寺は、真田幸隆の弟とされる矢沢頼綱の菩提寺であり、この系図は真田本家ではなく、分家である矢沢氏の側で伝えられてきたものである 3 。

この系図によれば、真田頼昌は信濃の名族・海野棟綱の娘を妻に迎え、その間に長男・幸隆、次男・綱頼(矢沢氏の祖)、三男・隆永(常田氏の祖)の三人を儲けたとされる 3 。官途名は右馬介、法名は「真田道端居士」、そして没年は大永3年(1523年)3月15日と、極めて具体的に記されている 3 。

この史料は頼昌の存在を語る上で最も重要であるが、その成立背景を考慮すると、いくつかの注意点が見えてくる。まず、これが江戸時代中期、真田家が松代藩主として安定した時期に編纂された二次史料であるという点である。戦国期の一次史料に彼の名は一切見られない。さらに、松代藩の公式系図である『真田家系図書上案』などが幸隆を海野棟綱の子、すなわち海野氏の直系とするのに対し 17 、矢沢氏の系図は「頼昌」という人物を一代介在させている。この相違は、系図編纂の意図を考察する上で重要な鍵となる。すなわち、この系図は、矢沢氏の祖・頼綱を幸隆の実の弟と明確に位置づけることで、矢沢氏が真田本家と極めて近い血縁関係にあることを強調し、一門内における自らの家の権威を高めるという意図を持って作成された可能性が指摘できる。

2.2 諸系図の相克:幸隆の出自をめぐる混乱

『良泉寺矢沢氏系図』が提示する「頼昌の子」説は、数ある幸隆の出自説の一つに過ぎない。実際には、主要な系図や軍記物語の間で、幸隆の出自は驚くほど錯綜している。

|

史料名(主な成立年代) |

幸隆の父 |

幸隆の母 |

幸隆と海野棟綱の関係 |

備考 |

|

『良泉寺矢沢氏系図』 (江戸中期) |

真田頼昌 |

海野棟綱の娘 |

棟綱の 孫 (娘の子) |

頼昌の初出史料。矢沢氏の系図 3 |

|

『真田家系図書上案』 (江戸中期) |

海野棟綱 |

不明 |

棟綱の 子 (嫡男) |

松代藩真田家の公式見解 17 |

|

『加沢記』 (江戸中期) |

海野棟綱 |

不明 |

棟綱の 子 (次男) |

幸義の弟とする。軍記物語 3 |

|

『寛政重修諸家譜』 (江戸後期) |

海野幸義 |

不明 |

棟綱の 孫 (幸義の子) |

幕府公式の系譜集 3 |

|

『滋野世紀』 (江戸中期) |

海野棟綱 |

不明 |

棟綱の 子 (次男) |

幸義の弟とする 3 |

|

『滋野通記』 (不明) |

海野棟綱 |

不明 |

棟綱の 子 (長男) |

3 |

【表1:真田幸隆の出自に関する主要系図の比較】

この表が示すように、幸隆は海野棟綱の「子」であったり「孫」であったり、あるいは「娘の子」であったりと、その関係性は全く定まっていない。これほどの諸説が乱立していること自体が、幸隆の出自が元々明確ではなく、輝かしい功績を挙げた後に、その出自を権威ある名族・海野氏に結びつけるための系譜操作が、様々な立場から行われたことの何よりの証左と言える。戦国大名や有力家臣が、家の格を上げるために名族の系譜に自らを接続させることは常套手段であり 20 、真田氏もその例外ではなかったのである。

この混乱の中で『矢沢氏系図』の説が比較的有力視されることがあるのは 3 、他の説が直接的な血縁(子や孫)を主張するのに対し、「婿の子」という一段階置いた関係性が、かえって現実味を帯びていると解釈されるからかもしれない。しかし、いずれにせよ、これらはすべて後世の編纂物であり、その記述を鵜呑みにすることはできない。

2.3 頼昌の没年(大永3年/1523年)と時代の潮流

『矢沢氏系図』が記す頼昌の没年、大永3年(1523年)は、戦国時代の初期にあたる。この時代の信濃国は、守護である小笠原氏の権威が失墜し、北信の村上氏、中信の小笠原氏、南信の諏訪氏といった国人領主たちが互いに勢力を争う、混沌とした群雄割拠の状態にあった 15 。

隣国・甲斐を統一した武田信虎は、既に信濃への侵攻を何度か試みていたが、村上氏などの有力国人の抵抗に遭い、その影響力はまだ佐久郡など一部に限られていた 21 。頼昌が生きていたとされるのは、あくまで信濃国内の在地領主間の力学が支配する世界であり、武田信玄による信濃全土を巻き込む大きな地殻変動が起こる、まさに「前夜」の時代であった。

彼の死から約18年後の天文10年(1541年)、武田・村上・諏訪の連合軍によって、真田氏が属する滋野一族が本拠地を追われる壊滅的な敗北を喫する「海野平の戦い」が勃発する 21 。この事件が、真田幸隆のその後の流浪の人生、ひいては真田家の運命を劇的に変えることになる。真田頼昌の生涯は、この大激変の前の、信濃の旧来の秩序がまだ辛うじて保たれていた最後の時代に位置づけられるのである。

第三章:一次史料が語るもう一人の初期真田氏:真田綱吉

真田頼昌の存在が後世の二次史料にしか見られない一方で、戦国時代の一次史料には、幸隆とは別の、もう一人の初期真田氏の存在が明確に記録されている。その人物の名は、真田綱吉。彼の存在こそ、頼昌をめぐる謎を解く最大の鍵である。

3.1 『生島足島神社起請文』の分析

永禄10年(1567年)8月、武田信玄は信濃の家臣団に対し、自らへの忠誠を誓わせる起請文(誓約書)を、下之郷(現在の上田市)に鎮座する生島足島神社に一斉に奉納させた。この時提出された文書群は『生島足島神社文書』として現存し、登場する人物やその関係性を知る上で、信頼性の極めて高い第一級の一次史料である 24 。

この文書群の中に、「海野衆」として12名の在地領主が連名で提出した起請文があり、その中に「真田右馬助綱吉(さなだうまのすけつなよし)」の名がはっきりと記されている 25 。この事実は、永禄10年の時点で、幸隆とは別に「真田綱吉」という人物が、武田氏配下の「海野衆」という国衆連合の一員として活動していたことを証明している。

この事実は、一つの大きな疑問を提示する。この時、真田幸隆は既に武田家の重臣として、信濃先方衆の筆頭格ともいえる活躍を見せていた。にもかかわらず、なぜ別の真田一族の人物が、幸隆個人としてではなく、「海野衆」という在地領主のグループの一員として起請文を提出しているのか。これは、真田氏の内部に、信玄直属の将として中央で活躍する幸隆の系統と、本領である真田郷に根を下ろし、地域の国衆連合の一員として行動する綱吉の系統という、二つの流れが存在した可能性を示唆している。

3.2 綱吉と頼昌の関係性についての考察

この真田綱吉と、系図上の人物である真田頼昌には、看過できない共通点と相違点が存在する。

- 共通点: 綱吉の官途名「右馬助(うまのすけ)」は、『矢沢氏系図』が記す頼昌の「右馬介(うまのすけ)」と、読みが同じで酷似した官職である 4 。

- 相違点: 綱吉の諱(いみな)である「綱」の字は、幸隆(幸綱)やその子・信綱、弟・頼綱(綱頼)にも見られる、戦国期真田氏の通字(一族で代々用いられる特定の漢字)である 4 。一方で、「頼昌」の名にはこの「綱」の字が含まれておらず、戦国期の真田氏当主としては不自然さが指摘されている 4 。

これらの点から、綱吉こそが幸隆の兄であり、本来の真田家の家督を継ぐべき人物であったとする説が有力視されている 17 。そして、ここから本報告の核心となる仮説が導き出される。「真田頼昌」という人物は、史料的に実在が確実な「真田綱吉」の存在と、後世に権威付けのために創作された系譜が混ざり合って生まれた「幻影」ではないか、というものである。

そのプロセスは以下のように推測できる。

- 江戸時代、真田家の系図を編纂する者が、幸隆の父祖について調査する中で、一次史料や伝承から「右馬助を名乗る真田綱吉という先祖がいた」という事実に行き着いた。

- しかし、綱吉は幸隆の兄でありながら、歴史の表舞台から姿を消している。これでは、実力で家を興した英雄・幸隆の物語として据わりが悪い。

- そこで、この「右馬助」という官途名の記憶と、「海野氏の婿」という権威ある出自を組み合わせ、幸隆の「父」として「頼昌」という新たな人物像を創作(あるいは再構成)した。

- これにより、綱吉の存在を相対的に格下げし、幸隆を正当な後継者として描くことが可能になる。同時に、矢沢氏の系図では、この「頼昌」を父とすることで、矢沢頼綱と幸隆を兄弟とし、自家の地位を高めるという目的も達成できた。

この仮説に立てば、「頼昌」の名に通字の「綱」が含まれない理由も、彼が綱吉とは別の、系図上の都合で創られた人物だからだと、合理的に説明することができるのである。

3.3 綱吉のその後の足跡

一次史料に名を残す綱吉は、その後どうなったのか。断片的な記録からその動向を追うことができる。深井家の過去帳などによれば、綱吉は海野一族の重臣であった深井棟広の娘を妻に迎え、子に綱重がいたとされる 18 。その子孫は深井氏や萩原氏を名乗ったともいわれ、真田郷に隣接する地域に土着した記録が残っている 18 。

また、真田一族の菩提寺である高野山蓮華定院には、綱吉とその子の供養を行った記録が残されており、彼らが幸隆の系統とは別に、一族として存続し、丁重に弔われていたことが確認できる 25 。

これらの記録は、綱吉の系統が、幸隆の系統が上田、そして松代へと拠点を移し大名として発展していく中で、発祥の地である真田郷周辺に留まった在地領主として存続したことを示唆している。これは、戦国時代によく見られる、一族の中で中央で活躍する者と、本領を守る者に分かれる生存戦略の一例であったのかもしれない。綱吉一族の存在は、真田氏の歴史が、幸隆から始まる直線的な英雄譚だけではなく、より複雑で重層的な側面を持っていたことを我々に示している。

第四章:頼昌の子とされる人物たちの動向と真田家の飛躍

頼昌や綱吉がどのような人物であったにせよ、真田氏を信濃の一地方豪族から、天下に名を轟かせる戦国武将の家へと飛躍させたのは、紛れもなく真田幸隆の功績である。頼昌の「子」とされる人物たちの活躍、特に幸隆の生涯を概観することは、真田氏の歴史における「始祖」が誰であるかを考える上で欠かせない。

4.1 真田幸隆(幸綱)—不確かな出自から「攻め弾正」へ

頼昌の子、あるいは海野棟綱の子や孫など、その出自は定かではない幸隆だが 30 、その前半生は苦難に満ちていた。天文10年(1541年)の海野平の戦いで武田・村上・諏訪連合軍に敗れ、一族と共に故郷を追われ、上州の長野業正のもとへ亡命する 21 。

しかし、この敗北が彼の運命を切り開く。武田信虎を追放して家督を継いだ武田信玄の力量を見抜き、その麾下に加わったのである 11 。信玄の信濃攻略戦において、幸隆は在地の人脈と、何より卓越した謀略の才を駆使して、他の武将とは一線を画す活躍を見せる 33 。

その功績の中でも特筆すべきは、天文20年(1551年)の砥石城攻略である。信玄自らが大軍を率いても落とせず、「砥石崩れ」と呼ばれる大敗を喫したこの難攻不落の城を、幸隆は調略を駆使してわずか一夜で陥落させた 36 。この大手柄により、信玄から絶大な信頼を得た幸隆は、かつて失った本領・真田郷を回復する 38 。

その後も、上州岩櫃城の攻略 9 や、川中島の戦いでの活躍など、数々の戦功を重ね、武田家中で「攻め弾正」と称されるほどの重臣へと上り詰めた 31 。幸隆の活躍がなければ、「真田頼昌」や「真田綱吉」といった幸隆以前の人物が、後世の研究対象となることすらなかったであろう。彼の出自が不確かであることは、逆に言えば、彼が家の権威に頼らず、自らの実力一つでのし上がった稀有な人物であったことを示している。

4.2 矢沢・常田・鎌原氏ら庶流の成立

『良泉寺矢沢氏系図』において頼昌の子、すなわち幸隆の弟とされる矢沢頼綱(綱頼)や常田隆永 3 、また他の系図で兄弟とされる鎌原幸定 4 といった人物たちも、真田一門の発展に不可欠な役割を果たした。

矢沢頼綱は兄・幸隆を補佐し、真田家の軍事部門の中核として活躍した 14 。鎌原幸定は上野国吾妻郡の有力国衆である鎌原家の養子となり、幸隆の上州進出を内側から助ける重要な橋頭堡となった 39 。彼らが実際に頼昌の子であったかどうかの確証はない。しかし、彼らが真田幸隆を中心とする強力な一族連合を形成し、緊密に連携して活動したことは紛れもない事実である。

『矢沢氏系図』が描く「頼昌を父とする兄弟」という構図は、血縁の真偽は別として、戦国乱世を生き抜いた真田一族の強固な結束体制を、後世の視点から分かりやすく説明したものと解釈できる。それは、歴史的事実としての親子関係というよりは、一族の機能的な関係性を反映した系譜と言えるのかもしれない。

結論:歴史の霧の中の真田頼昌

本報告書で多角的に行ってきた分析を統合し、真田頼昌という人物について最終的な見解を提示する。

真田頼昌は、江戸時代中期に成立した『良泉寺矢沢氏系図』という、特定の二次史料にのみその具体的な姿を現す人物である。彼の名は、戦国期真田氏の通字の慣習と合致せず、その存在を直接裏付ける一次史料は今日に至るまで一切発見されていない。

以上の点から、真田頼昌は、歴史上実在した特定の個人を指すものではなく、以下の複数の要因が複合して生まれた**「系譜上の構築物」**である可能性が極めて高いと結論づける。

- 権威付けの必要性: 江戸時代に大名家となった真田家が、その出自を信濃の名族・海野氏に権威ある形で接続させるという、政治的な要請。

- 分家の意図: 分家である矢沢氏が、本家との血縁的近しさを強調し、一門内での自らの家の地位を正当化するため。

- 伝承の具現化: 幸隆以前に「右馬助」を名乗る先祖がいたという伝承(そのモデルは、一次史料で実在が確認できる 真田右馬助綱吉 であった可能性が高い)を、幸隆の「父」という分かりやすい人格に再構成した。

幸隆以前の真田氏の歴史的実像に最も近いのは、一次史料にその名を刻む 真田綱吉 であろう。彼こそが、幸隆が台頭する前の真田郷における一族の長であった可能性が高い。

しかし、血縁上の祖が誰であったとしても、信濃の一地方豪族に過ぎなかった真田氏を歴史の表舞台に押し上げ、その後の栄光の礎を一代で築き上げたのは、紛れもなく 真田幸隆 その人である。彼こそが、歴史的・実質的な意味における真田家の「始祖」と呼ぶにふさわしい。

真田頼昌をめぐる謎の探求は、結果として、出自の不確かさというハンディキャップを乗り越え、自らの智謀と努力によって家名を天下に知らしめた真田幸隆という人物の偉大さを、より一層際立たせるものであったと言えるだろう。頼昌という名は、歴史の霧の中に消え、我々に史料批判の重要性と、英雄の物語が如何にして形成されるかを教えてくれる、貴重な道標なのである。

引用文献

- 真田氏-その発祥- https://museum.umic.jp/sanada/siryo/sandai/010099.html

- 真田三代の郷 信州上田 https://ueda-kanko.or.jp/special/sanada/

- 真田氏の始祖 - 歴史研究海野 http://musha.mobi/index.php?%E7%9C%9F%E7%94%B0%E6%B0%8F%E3%81%AE%E5%A7%8B%E7%A5%96

- 真田頼昌 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%9F%E7%94%B0%E9%A0%BC%E6%98%8C

- 大塔物語 https://museum.umic.jp/sanada/siryo/sandai/010001.html

- [ID:1282] 大塔物語 : 資料情報 | 収蔵品データベース | 長野市立博物館 https://jmapps.ne.jp/nagamuse/det.html?data_id=1282

- 根津氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%B9%E6%B4%A5%E6%B0%8F

- 小助の部屋/滋野一党/祢津滋野氏 https://koskan.nobody.jp/sanke_nedu.html

- 岩櫃城攻略 :: 紙本墨書生島足島神社文書 https://museum.umic.jp/ikushima/history/shinano-iwabitsu.html

- 真田幸村~真田一族のふるさと 東御市本海野~ - 信州そば処ふるさとの草笛 http://kusabue.jp/unno1.html

- 真田家とは https://www.sanadahoumotsukan.com/sanadake.php

- 武家家伝_真田氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/sanada_k.html

- 真田氏の興起と吾妻 - 箕輪城と上州戦国史 https://minowa1059.wiki.fc2.com/wiki/%E7%9C%9F%E7%94%B0%E6%B0%8F%E3%81%AE%E8%88%88%E8%B5%B7%E3%81%A8%E5%90%BE%E5%A6%BB

- 真田の郷 - 埋もれた古城 表紙 http://umoretakojo.jp/Shiro/Tokubetsuhen/Sanada/index.htm

- 東御市を歩く①~真田氏源流・海野氏発祥の地海野宿|かずくんの備忘録 - note https://note.com/kazukun100/n/n5110c7db2b39

- 真田氏史跡めぐり|【公式サイト】信州角間温泉 岩屋館 真田の里の隠し湯 https://www.iwayakan.co.jp/sanada.html

- 真田頼昌とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%9C%9F%E7%94%B0%E9%A0%BC%E6%98%8C

- 小助の部屋/滋野一党/真田滋野氏 http://koskan.nobody.jp/sanada_busyou.html

- 加沢記 | 吾妻の歴史を語る https://denno2488.com/%E5%90%BE%E5%A6%BB%E3%81%AB%E6%AE%8B%E3%82%8B%E6%96%87%E6%9B%B8/%E5%8A%A0%E6%B2%A2%E8%A8%98/

- 真田氏の始祖/複製 - 歴史研究海野 http://musha.mobi/index.php?%E7%9C%9F%E7%94%B0%E6%B0%8F%E3%81%AE%E5%A7%8B%E7%A5%96%2F%E8%A4%87%E8%A3%BD

- 海野平の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E9%87%8E%E5%B9%B3%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 長野市「信州・風林火山」特設サイト 川中島の戦い[戦いを知る] https://www.nagano-cvb.or.jp/furinkazan/tatakai/jinbutsu4.php.html

- 海野平の戦い - 城郭図鑑 http://jyokakuzukan.la.coocan.jp/996kosenjyo/029unnodaira/unnodaira.html

- 古文書 - 生島足島神社 https://www.ikushimatarushima.com/%E5%8F%A4%E6%96%87%E6%9B%B8

- 真田右馬助綱吉 - 吾妻の歴史を語る https://denno2488.com/2021/07/13/%E7%9C%9F%E7%94%B0%E5%8F%B3%E9%A6%AC%E5%8A%A9%E7%B6%B1%E5%90%89/

- 真田綱吉 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%9F%E7%94%B0%E7%B6%B1%E5%90%89

- 深井氏の歴史 - BIGLOBE http://www5f.biglobe.ne.jp/~sinanodaimon/sinanodaimonmain.files/daimonheya.files/hukaisi.files/3hukaisi01.htm

- 海野幸光等連署起請文 :: 紙本墨書生島足島神社文書 https://museum.umic.jp/ikushima/kishomon/72-unno.html

- 真田綱吉とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%9C%9F%E7%94%B0%E7%B6%B1%E5%90%89

- 真田弾正忠幸隆 - 川中島の戦い・主要人物 https://kawanakajima.nagano.jp/character/sanada-yukitaka/

- 真田幸隆- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E7%9C%9F%E7%94%B0%E5%B9%B8%E9%9A%86

- 真田幸隆- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%9C%9F%E7%94%B0%E5%B9%B8%E9%9A%86

- 戦国時代屈指の忍者集団「真田忍軍」!その活躍ぶりと武田信玄との関係とは?【前編】 : Japaaan https://mag.japaaan.com/archives/186914

- 真田幸隆 名軍師/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/90088/

- 真田幸隆(さなだ ゆきたか) 拙者の履歴書 Vol.376~智略の武門 武田領国を支えて - note https://note.com/digitaljokers/n/n582d0c59b85a

- 信玄の敵から味方に変身した鬼謀の将・真田幸隆 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/9500

- 武田軍の歴史 - 武田信玄軍団 最強武将~山縣三郎右兵衛尉昌景 https://ym.gicz.tokyo/takedahistory?id=

- 真田街道ガイド - 上田市 https://www.city.ueda.nagano.jp/contents/sanadakaidou/ueda-city.html

- 鎌原幸定とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%8E%8C%E5%8E%9F%E5%B9%B8%E5%AE%9A

- 真田氏家臣総覧~真田幸隆(幸綱)から真田昌幸まで~ http://www.interq.or.jp/pure/miyatate/vassal/sanada.htm