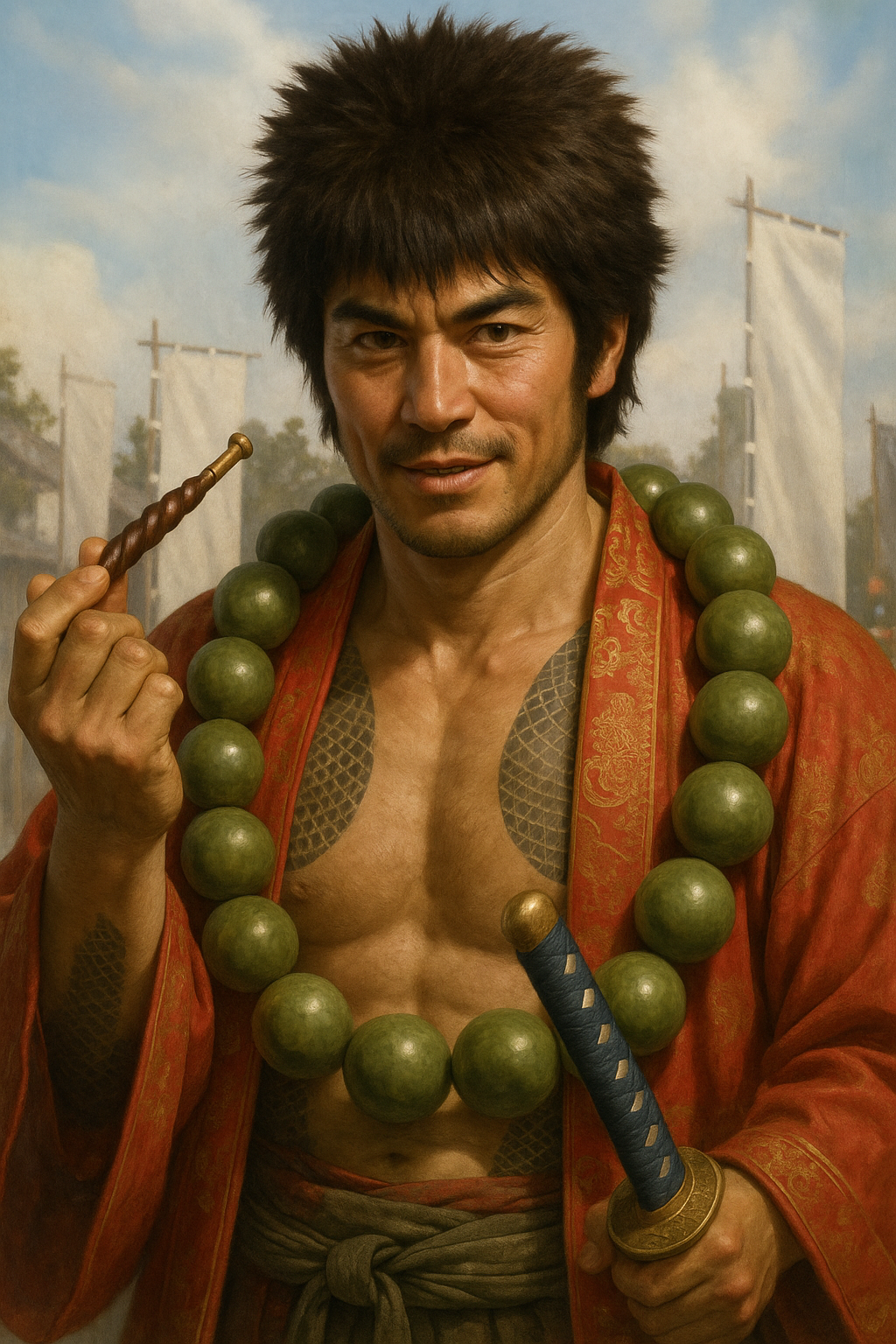

石川五右衛門

石川五右衛門は安土桃山時代の盗賊。1594年に京都で釜煎りの刑に処された。史実では凶悪犯だが、江戸時代以降の創作で「義賊」として伝説化された。

日本の戦国時代の「石川五右衛門」に関する調査報告

I. 序論:石川五右衛門という謎

A. 五右衛門概観:歴史上の人物と伝説的象徴

石川五右衛門は、日本の安土桃山時代に実在したとされる人物であり、その生涯と行為は広範な神話化の対象となってきた。彼は、歴史上残虐な方法で処刑された盗賊であると同時に、日本の民間伝承や大衆文化において称賛されるアンチヒーローでもある 1 。彼の物語の中核は、1594年に京都で釜煎りの刑に処せられたという事実であり、これは複数の歴史資料によって裏付けられている 1 。

B. 人物と神話:現実と伝説の区別

五右衛門研究における重要な課題は、検証可能な歴史的事実と、何世紀にもわたる潤色、美化、そして彼の一般的なイメージを形作ってきた完全な創作とを区別することである 1 。同時代の記録は彼を「凶悪な窃盗」として描いているのに対し、後の江戸時代の民衆娯楽、特に歌舞伎や浄瑠璃は、彼を「義賊」、すなわち日本のロビンフッド的人物へと変貌させた 1 。

C. 本報告書の目的と範囲

本報告書は、石川五右衛門に関する歴史的証拠を検証し、その伝説の発展をたどり、江戸時代から現代日本に至る様々な文化形態における彼の描写を分析し、そして彼の永続的な魅力の理由を探求するものである。

歴史上の「悪党」と伝説上の「英雄」との間の劇的かつ永続的な二分法は、五右衛門の人物像が、異なる時代を通じて根底にある社会の緊張、正義への渇望、あるいは反権威主義的感情を表現するための強力な象徴となったことを示唆している。彼の物語は単に一人の人間についてのものではなく、文化が反逆の人物をどのように処理し、再解釈するかということについての物語なのである。歴史資料が一貫して五右衛門を「凶悪な窃盗」と見なしているのに対し 1 、江戸時代の大衆文化は彼を広く「義賊」として描いている 2 。この著しい変容は偶然ではなく、彼の物語が意図的に再形成されたことを意味する。このような再形成は、ある人物がより広範な思想を象徴したり、民衆の特定の心理的または社会的ニーズ(例えば、代理的な反乱、権力批判)を満たすために利用できる場合にしばしば起こる。したがって、五右衛門の永続的な二重性は、彼の象徴的な力と、正義と反抗のテーマに関する文化的試金石としての彼の役割を指し示している。

さらに、歴史的に記録されている彼の処刑の残虐さ(釜茹で)そのものが、逆説的に彼の伝説を煽った可能性がある。特に、彼を断罪した国家権力と対比されるとき、彼は大衆の想像の中でより記憶に残り、同情的な人物となったのかもしれない。釜茹でによる処刑は、十分に立証された歴史的事実である 1 。このような陰惨な公開処刑は、抑止力として意図されたものであった(国家権力にとっては常識的なことである)。しかし、極端な残酷さは、時に同情を呼び起こしたり、犠牲者を大衆の記憶の中で殉教者や反抗の象徴に変えたりすることがあり、特に権力者(この場合は秀吉)が後に批判的に見られるようになればなおさらである。処刑方法の鮮烈さが五右衛門の最期を非常に記憶に残るものとし、これは伝説的地位の前提条件である。このように、恐怖によって彼を抹殺しようとした国家の試みは、図らずも伝説における彼の不滅化に貢献した可能性がある。

II. 歴史上の石川五右衛門:記録の検証

A. 実在と処刑の証拠

五右衛門の実在と処刑に関する最も信頼性の高い同時代の証拠は、いくつかの主要な資料から得られる。

- 公家である山科言経の日記『言経卿記』は、文禄3年8月24日(グレゴリオ暦1594年10月8日)に「盗人、スリ十人、又一人は釜にて煎らる。同類十九人は磔。三条橋間の川原にて成敗なり」と記録している 7 。この記述で五右衛門の名前は直接言及されていないものの、事件そのものを描写している。

- 決定的な結びつきは、スペイン商人ベルナルディーノ・デ・アビラ・ヒロンが著した『日本王国記』(1615年~1619年頃執筆)によってもたらされる。イエズス会宣教師ペドロ・モレホン(1590年から日本に滞在)によるアビラ・ヒロンの著作の写本への注釈には、「この事件は1594年の夏のことである。油で煮られたのは他ならぬ『Ixicava goyemon』とその家族9人か10人であった。彼らは兵士のようななりをしていて、10人か20人の者が磔になった」と明記されている 5 。この注釈は、釜茹でにされた盗賊が五右衛門であることを確認する上で極めて重要である。

- 1642年に林羅山が編纂した『豊臣秀吉譜』にも、「石川五右衛門が悪事を重ねたため、秀吉の命で捕らえられ、母親や仲間とともに釜煎りにされた」と記録されている 1 。

これらの資料は総合的に、石川五右衛門と特定される悪名高い盗賊が、1594年8月(文禄3年)に京都の三条河原で、仲間や場合によっては家族と共に釜茹での刑に処せられたことを立証している 1 。正確な日付は、旧暦の記録では8月23日または24日と若干の差異がある 1 。

1594年の釜茹で処刑の文脈で五右衛門を特定するために、アビラ・ヒロンの外国の記述に対するモレホンの注釈に依存しているという事実は、『言経卿記』のような日本の記録では事件自体は記されていたものの、五右衛門が当初、すべての国内の同時代史料において同じ顕著さで名指しされていたわけではない可能性を示唆している。彼の悪名は高まったか、あるいは遡及的に強調され、モレホンの具体的な特定が歴史家にとって特に価値あるものとなったのかもしれない。『言経卿記』はその特定の記述では五右衛門の名を挙げていないが 7 、モレホンの『日本王国記』への注釈は「Ixicava goyemon」が釜茹でにされた人物であると明示している 5 。これは、この外国で注釈が付けられた資料がなければ、『言経卿記』の釜茹での犠牲者を石川五右衛門という 名前 に明確に結びつけることは、厳密に同時代の日本資料だけからはより間接的になる可能性があることを意味する。これは彼の存在を疑うものではないが、歴史記録のニュアンスと、特定の詳細(特定の運命に結びついた名前など)が異なる経路を通じてどのように保存または強調されるかを浮き彫りにする。『豊臣秀吉譜』は彼を名指ししているが、これは後の編纂物(1642年)である。

B. 記録された犯罪と当時の人物評

歴史資料は、五右衛門を高貴な無法者としてではなく、危険な犯罪者として一致して描いている。アビラ・ヒロンや『言経卿記』、『豊臣秀吉譜』は、彼を「凶悪な窃盗」または広範囲にわたって騒動を引き起こした盗賊団の頭目として記述している 1 。江戸時代初期の説話集である『慶長見聞集』も、彼を一般庶民を狙った残忍な盗賊として描いている( 8 より引用 8 )。富裕層から盗んで貧民に分け与えたという後の「義賊」像を裏付ける同時代の歴史的証拠は存在しない。これは後の江戸時代のフィクションや演劇における創作であった 1 。

すべての初期資料(日本およびヨーロッパのもの)における五右衛門の「凶悪な窃盗」としての一貫した記述は、彼の後の「義賊」的人物が完全な創作であることを強く示しており、それはおそらく彼の行動や動機の歴史的現実よりも、江戸時代の大衆芸術で許容された社会政治的逃避主義や批判的な含意を反映している。複数の独立した初期資料(解釈による『言経卿記』、アビラ・ヒロン/モレホン、『豊臣秀吉譜』、『慶長見聞集』)はすべて五右衛門を否定的に特徴づけている 1 。 「義賊」の物語は、後の江戸時代のフィクションに明確に帰属されている 1 。初期の否定的な描写の一致と、後の肯定的な描写との対比は、意図的な文化的再構築を示している。この再構築は、おそらく江戸の観客にとって何らかの目的を果たし、権威に対する隠された批判や、過去の歴史的時代に設定された方が安全に表現できたロマン化された反乱のビジョンを提供したのだろう。

C. 逮捕と処刑方法の詳細

五右衛門とその一味(親子党類)は共に処刑された 1 。彼と共に処刑された人数は記述によって異なり、モレホンは家族9人か10人に加えて10人から20人が磔にされたと言及しており 5 、他の資料では合計約20人であったことが示唆されている 11 。伝えられるところによれば、彼は秀吉の京都における行政官の一人である前田玄以によって、秀吉の直接の命令の下で捕らえられた 4 。処刑方法は釜煎りであった。「煎る」という言葉が炒る、揚げるという意味合いも持つため、熱湯であったか熱油であったかについては学術的な議論がある 7 。モレホンの注釈は「油」と特定している 5 。この公開的で陰惨な処刑は、豊臣政権による支配を主張し、横行する盗賊行為を抑制するための強力な抑止力としての意図を強調している( 30 は五右衛門に直接言及していないが、盗賊行為に関する文脈を提供している)。

釜茹でという特異で残虐、かつ記憶に残る処刑方法が、「五右衛門風呂」という言葉の創出に直接つながった 2 。これは、歴史的事件から生じた直接的で具体的な言語的・文化的成果物であり、彼の物語を日本の日常生活に埋め込むものである。五右衛門は釜茹でで処刑された 1 。日本の風呂の一種は「五右衛門風呂」と呼ばれる 4 。この名前は偶然ではなく、彼の処刑方法への直接的な言及である。これは、特定の陰惨な歴史的事件が、たとえその言葉の利用者が常に元の文脈を意識的に想起していなくても、日常言語や物質文化の中でどのように記憶され、ある種の継続的な追悼を保証するかを示している。

表1:石川五右衛門に言及する主要な歴史記録

|

資料名 |

記録/編纂のおおよその年代 |

資料の性質 |

五右衛門に関する主要情報 |

|

『言経卿記』(山科言経) |

1594年(文禄3年) |

公家の日記 |

釜茹でによる盗賊の処刑を記録(五右衛門の名は直接なし) |

|

『日本王国記』(アビラ・ヒロン)へのモレホン注釈 |

1615年~1619年頃の著作への注釈 |

宣教師による注釈 |

1594年に油で煮られたのは「Ixicava goyemon」とその家族と明記、「凶悪な窃盗」との評価 5 |

|

『豊臣秀吉譜』(林羅山編) |

1642年(寛永19年) |

幕府公式の年代記 |

秀吉の命により捕縛され、母や仲間と共に釜煎りにされたと記録、「悪事を重ねた」との評価 1 |

|

『慶長見聞集』 |

江戸時代初期 |

見聞・説話集 |

一般庶民を狙った残虐な盗賊として描写( 8 より引用 8 ) |

III. 伝説の石川五右衛門:アンチヒーローの誕生

A. 無数の出自と創作された経歴

比較的首尾一貫した死の記述とは異なり、五右衛門の出自は伝説に包まれ、数多くの矛盾する説が存在するが、歴史的に検証可能なものはない。

- 出生地: 有力な説としては、河内国、丹後国、伊賀国 1 、そして特に遠江国(具体的には浜松)がある 1 。浜松説は、しばしば彼の元の名が真田八郎であったという主張と共に現れる 1 。

- 家系: 三好氏の家臣石川明石の子 1 、あるいは奥州石川氏の末裔 8 など、武士の血を引くと主張する伝説がいくつかある。別の説では、彼は元々真田八郎と名乗り、後に河内国石川郡の医師山内古底との出会いを経て石川五右衛門と改名したとされる 4 。

- 忍者との関連: 彼の伝説の非常に根強い部分が、忍術との関連である。

- 伊賀流忍術を百地三太夫(百地丹波とも)のもとで学んだと言われている 7 。一部の物語では、百地の妻と不義を働き、および/または彼女を殺害し、師から金品を盗んで逃亡したと付け加えられている 7 。

- 別の説では、臨寛という異人から忍術を学んだとされる 5 。

- 幼少期: 一部の物語では、両親を亡くした後、非行に走った五郎吉という名の若者として描かれている 7 。

多様でしばしば矛盾する出自の物語(武士、忍者、様々な地域)の増殖は、五右衛門を単なる犯罪者以上の存在に高めようとする集団的な文化的努力を示している。これらの創作された血統は、彼によりロマンチックで、熟練した、あるいは悲劇的な背景を与え、彼の権威への反抗をより説得力のあるものにし、彼の破滅をより劇的なものにした。特に忍者との関連は、確立された権力構造の外にある、影の、超人的な技能を持つ工作員という既存の一般的なイメージを利用した。歴史上の五右衛門の出自は不明である。伝説は、武士の子(石川明石の子 1 )、真田姓 1 、伊賀忍者 12 など、複数の矛盾する出自を提供している。彼が単なる盗賊であれば、その出自は問題にならないかもしれない。これらの背景の創作は、彼を「普通」以上の存在にしたいという願望を示唆している。高貴な、あるいは熟練した背景(武士/忍者)は、彼の盗賊への転身を悲劇的な堕落、あるいはより強力な反乱行為のいずれかにし、彼により大きな物語的重みを与える。特に忍者の要素は、神秘性、専門的な能力、そして秘密作戦との関連を加え、狡猾な無法者のイメージと一致する。

B. 「義賊」への変貌

既に述べたように、「義賊」のイメージは、主に浄瑠璃や歌舞伎を通じて、江戸時代の大衆の想像力の産物である 1 。この物語は通常、五右衛門が裕福な商人や武士、あるいは腐敗した役人から盗み、その利益を貧しい庶民に分配する姿を描いている 2 。彼は「日本のロビンフッド」的人物となった 2 。豊臣秀吉の支配という文脈がしばしば中心的である。五右衛門の行動は秀吉の権力に対する反抗として描かれ、それは権威に対する自身の不満を抱いていたかもしれない江戸の観客に共感を呼んだ 3 。これらの反抗的な行為を過去に設定することで、そのような感情のはけ口をより安全な形で提供した。

「義賊」への変貌は単なる芸術的選択ではなく、江戸時代の社会政治的現実への反映であり対応であった可能性が高い。厳格な徳川幕府の下では、同時代の権威に対する直接的な批判は危険であった。不正、腐敗、そして民衆の不満といったテーマを 以前 の時代(秀吉の時代)の人物に置き換えることで、物語作家は、口当たりが良く、それほど露骨に破壊的ではない形で社会批評と願望充足を提供することができた。五右衛門は、そのような表現のための「安全な」導管となったのである。「義賊」のイメージは江戸時代の創作である 1 。江戸時代は厳格な社会階層と表現に対する厳しい統制があった。徳川幕府を直接批判することは危険であった。 豊臣 政権に対する「義賊」の物語を設定すること 3 は、現在の支配者を直接的に巻き込むことなく、権力の乱用、富の不均衡、民衆の英雄主義といったテーマの探求を可能にした。したがって、「義賊」五右衛門は、現代の懸念に対する歴史的寓話として、民衆感情の代理人として機能した。

C. 象徴的な逸話と帰せられる行為(伝説の中核)

- 南禅寺山門の場:

- 五右衛門が京都の南禅寺の三門の上から景色を見下ろし、「絶景かな、絶景かな」と叫ぶ有名な歌舞伎の場面は、彼の最も象徴的な瞬間の一つである 2 。この場面は、演目『楼門五三桐』(初演は1778年、『金門五山桐』として)のものである 2 。

- 重要な発見: 学術研究(早稲田大学の論文を分析した 21 および 21 に詳述)によると、この有名な台詞は1778年の初演版には存在しなかった。明治時代(おそらく1880年代~1890年代頃)に追加され、昭和初期までに定着したと考えられる( 21 , 21 )。これは、彼の伝説の最も「古典的」な要素でさえも進化する性質を浮き彫りにしている。

- 辞世の句:

- 処刑に臨んで詠んだとされる辞世の句、「石川や浜の真砂は尽きるとも世に盗人の種は尽きまじ」は、彼の反抗的な精神を体現し、永続的な反乱の象徴となっている 1 。

- 豊臣秀吉暗殺未遂:

- 秀吉暗殺を企てて伏見城(あるいは大坂城や名古屋城で金の鯱を盗もうとした話もあるが、これは柿木金助など他の盗賊との混同かもしれない 7 )に忍び込んだという人気の伝説がある 1 。

- 秀吉の枕元にあった千鳥の香炉が「鳴いた」ため、あるいは音を立てたために警護の者に気づかれ、失敗に終わったとされる 1 。

- 一説には、秀吉の甥である豊臣秀次が、自身が取って代わられることを恐れて暗殺を依頼したとも言われる 20 。

- 五右衛門風呂:

- 前述の通り、下から直接加熱する伝統的な日本の鉄製風呂の一般的な名称は「五右衛門風呂」であり、これは彼の処刑方法への直接的な言及である 2 。

- 釜の中の子:

- 彼の処刑伝説の中でも特に痛ましく劇的な要素は、幼い息子(しばしば五郎市と名付けられる)が彼と共に釜に投げ込まれたという話である。五右衛門は、息子を熱湯(または油)の上に掲げ続け、自身が力尽きるまでそうしていたと言われ、子供を救おうとした、あるいは少なくとも長引く苦しみから救おうとしたとされる 1 。

- 18 は3つのバリエーションに言及している:子供を高く掲げる、子供を自分の下に置いて素早く殺す、あるいは子供を先に沈めて苦しみを終わらせる。処刑図が最後の説を裏付けていることが示唆されている。 9 は、井原西鶴の『本朝二十不孝』が、五右衛門が子供を自分の下に置く場面を描写していると言及している。

- その他の伝説的行為:

- 伏見の藤森神社に、追っ手から逃れる際に神社の神官が引き渡しを遅らせてくれたことへの感謝として、宇治の塔の島の石造十三重塔の笠石を盗んで手水鉢の台石として寄進したという話がある 2 。その塔は今も新しい代わりの笠石が使われていると言われる 2 。

釜茹でで子供を高く掲げる五右衛門の物語は、その真偽はともかく、悲劇的な神話作りの傑作である。それは残虐な処刑を、究極の父性愛による犠牲と反抗の場面へと変え、計り知れない哀愁を呼び起こし、五右衛門のイメージを単なる犯罪者以上のもの、すなわち悲劇の英雄、父親、残酷な運命の犠牲者として確固たるものにし、彼の伝説的地位を増幅させる。五右衛門とその親族の処刑は歴史的事実である 1 。彼が沸騰する液体の上に子供を掲げていたという具体的な詳細は、強力な伝説的付加である 12 。このイメージは、「犯罪者が当然の報いを受ける」という焦点から、「恐ろしい残酷さに直面した父親の必死の愛」へと焦点を移す。たとえ彼が「凶悪な窃盗」であったとしても、それは五右衛門を強烈に人間化し、彼の処刑者(ひいては国家)をさらに残虐なものとして描く。この特定の逸話は、五右衛門の伝説を取り巻く同情とロマンチシズムに大きく貢献した可能性が高い。

「絶景かな」の場面が、元の歌舞伎の演目には存在しなかった台詞から、五右衛門の最も象徴的な発言へと進化したことは、伝説形成のダイナミックで協調的な性質を示している。そこでは、演者や翻案者による後の追加が、しばしば元の資料を覆い隠し、人物の決定的で遡及的に「本物」の特性となることがある。「絶景かな」の台詞は、南禅寺での『楼門五三桐』における五右衛門と有名に関連付けられている 2 。学術分析によると、この台詞は1778年の初演や初期の版にはなく、明治時代に現れた( 21 , 21 )。後の起源にもかかわらず、それは五右衛門の一般的なイメージの不可分な一部となっている。これは、文化的記憶が静的なものではなく、積極的に構築され修正されることを示している。後の追加であっても、十分に強力であれば、伝説の元の核となる要素として認識されるようになり、神話の形成における上演と大衆の受容の力を示している。

表2:石川五右衛門の著名な伝説的属性と逸話

|

伝説的属性/逸話 |

主要な物語要素 |

一般的な情報源/普及者 |

主題的意義 |

|

忍者修行 |

伊賀流忍術の習得、百地三太夫との師弟関係、師からの逃亡 |

実録本(『賊禁秘誠談』など)、歌舞伎、講談 7 |

技能、神秘性、反逆的性格の背景 |

|

南禅寺山門の場(「絶景かな」) |

山門上からの眺めと有名な台詞(明治期に追加) |

歌舞伎(『楼門五三桐』) 2 |

豪放磊落、刹那的な陶酔、象徴的場面 |

|

辞世の句 |

「石川や浜の真砂は尽きるとも世に盗人の種は尽きまじ」 |

歌舞伎、講談、庶民の伝承 4 |

不屈の精神、権威への挑戦 |

|

秀吉暗殺未遂(千鳥の香炉) |

伏見城への潜入、千鳥の香炉による発覚、秀次による依頼説 |

実録本、歌舞伎、伝説 7 |

大胆不敵、権力への直接的反抗、悲劇的失敗 |

|

釜の中の子 |

処刑時に息子を釜の中で高く掲げ、苦しませずに死なせようとした |

歌舞伎、講談、浮世絵 1 |

父性愛、悲劇的英雄像、非人間的な権力との対比 |

|

藤森神社への手水鉢台石寄進 |

追手から逃れる際に神社の助けに感謝し、塔の笠石を盗んで寄進 |

地方伝説、神社縁起 2 |

義侠心、大胆さ、ユーモア |

IV. 文化的想像力における石川五右衛門:江戸から現代へ

A. 江戸時代の隆盛:伝説の舞台

江戸時代は、五右衛門の伝説的人格の主要な育成期であり、彼を歴史的脚注から文化的象徴へと変貌させた。

- 歌舞伎と浄瑠璃: これらの大衆演劇形式は、極めて重要な役割を果たした。

- 『金門五山桐』、後に一般的に『楼門五三桐』として知られる演目は、1778年(安永7年)に大坂で初演され、五右衛門物の代表作となった 2 。南禅寺の山門に立つ五右衛門が登場するが、「絶景かな」の台詞は後の追加であった( 21 , 21 )。初代嵐雛助がこの作品で初めて五右衛門を演じた 22 。

- 『傾城吉岡染』のような他の演目も五右衛門を登場させた 4 。

- 江戸の舞台は、魅力的な悪役/アンチヒーローのキャラクターを創り出すのに長けており、劇的な最期と反逆的な物語の可能性を持つ五右衛門は、理想的な題材であった 1 。

- 実録本: これらの半フィクションの散文物語は、決定的な役割を果たした。

- 1776年(安永5年)以前に成立した『賊禁秘誠談』は、非常に影響力があった。それは五右衛門が英雄的で反権威主義的な特徴を持つ大盗賊へと成長していく様子を描き、伊賀忍者としての背景や千鳥の香炉の逸話といった要素を確立し、後の歌舞伎の描写に大きな影響を与えた 7 。細谷朋子氏によるこのテキストに関する学術研究の書誌詳細は、 31 および 31 に記載されている。

- 浮世絵: 木版画は、しばしば歌舞伎の場面から五右衛門を描き、彼のイメージをさらに広めた( 32 は三代目歌川豊国による処刑時の五右衛門と息子五郎市の例を示している)。

- 物語のバリエーション: 一部の江戸時代の物語では、『金門五山桐』の影響を受け、五右衛門を明の宋蘇卿という異国人として描くなど、異国的な出自を試みるものさえあった 19 。

B. 近現代の再解釈:永続する象徴

五右衛門の魅力は江戸時代を超越し、現代のメディアで継続的に再解釈されている。

- 文学:

- 司馬遼太郎の小説『梟の城』は五右衛門(あるいは五右衛門風の人物)を登場させ、忍者と暗殺者のテーマを探求している 2 。司馬はまた、暗殺者と義賊としての五右衛門の二面性を深く掘り下げた短編も執筆している 2 。

- 柴田錬三郎は、ダイナミックな歴史小説『五右衛門外伝』を著した 2 。

- 映画:

- 市川雷蔵主演の『忍びの者』(1963年)は、処刑から逃れる忍者としての五右衛門を描いている 2 。

- 紀里谷和明監督の『GOEMON』(2009年)は、非常に様式化された英雄的な描写を提供している 2 。

- 『梟の城』の映画化作品も存在する 7 。

- 漫画とアニメ:

- 最も世界的に認知されているのは、モンキー・パンチの『ルパン三世』シリーズの 石川五ェ門十三代目 である。この五ェ門は子孫であり、強い名誉心を持つ寡黙な剣の達人で、「またつまらぬものを斬ってしまった」という決め台詞で知られる 2 。彼の描写は、より西洋化されたルパンとは対照的に、しばしば彼の伝統的な日本の価値観を強調する。

- ゲームおよびアニメシリーズ『戦国BASARA』は、独自のデザインと性格付けがされた五右衛門を登場させている 2 。

- ビデオゲーム:

- コナミの『がんばれゴエモン』シリーズは、数多くのアクションアドベンチャーゲームで、人気があり、しばしばコミカルで英雄的なバージョンの五右衛門を提示した( 26 にリストあり) 2 。

- 『サムライスピリッツ』のような格闘ゲームには、五右衛門に触発された、あるいは類似したキャラクターが登場する 2 。

- テレビ:

- 五右衛門はテレビドラマで繰り返し登場するキャラクターであり、2016年には十一代目市川海老蔵主演のシリーズが放送された 7 。

- 『仮面ライダーゴースト』では英雄の眼魂(アイコン)としても登場した 7 。

C. 永続的な魅力と主題的進化の分析

- 反逆の象徴: 五右衛門は一貫して権威への反抗を象徴し、反体制的な人物を称賛する観客に共感を呼んでいる 2 。

- 適応性とロマンチシズム: 彼の伝説は非常に適応性が高く、悲劇の英雄、狡猾な忍者、颯爽とした無法者、あるいはコミカルな人物として描かれることを可能にしている。この柔軟性と、彼の活躍のロマンチシズムが、何世紀にもわたるメディアを超えた彼の生存を保証してきた 2 。

- 「義賊」の理想: 腐敗した富裕層に対して貧しい人々を擁護する義賊は、依然として強力で魅力的な原型である 2 。

- 社会の価値観の反映: 五右衛門がどのように描かれるかは、しばしば作品が制作された時代の価値観や不安を反映している。江戸時代の描写は権力を微妙に批判するかもしれないが、現代のものはしばしば英雄主義、個人主義、あるいは専門的なスキル(『ルパン三世』の剣術など)を強調する。

現代のポップカルチャー、特に漫画、アニメ、ゲームにおいては、五右衛門を非常に熟練した(しばしば超人的な)戦士/忍者として、しばしばクールで寡黙な態度で様式化する強い傾向がある(例:『ルパン三世』の五ェ門)。この反復は非常に世界的に広まっており、歴史上の盗賊やより複雑な江戸時代の「義賊」をしばしば覆い隠し、新しい世代のために古い伝説の層を再形成し、さらには取って代わる現代メディアの力を示している。江戸時代の描写は、英雄的ではあるものの、しばしば歴史的設定と人間の限界(忍者のスキルがあっても)の類似性に根ざしていた。現代のポップカルチャー、特に『ルパン三世』や『がんばれゴエモン』のようなアニメ/ゲームは、しばしばスキルを誇張し、娯楽のためにキャラクターを様式化する 2 。『ルパン三世』の五ェ門は、ほぼ超自然的な能力を持つ剣の達人であり、歴史上の盗賊とはかけ離れている。この非常に魅力的で「クール」なバージョンは、世界的な認知を得ている。多くの人々、特に日本国外や若い層にとっては、このポップカルチャーの五ェ門が、この人物に対する主要な理解となっており、派生的なキャラクターがその先行者よりも象徴的になる方法を示している。

歴史上の悪役から江戸時代の民衆の英雄、そして現代のポップカルチャーの象徴へと続く五右衛門の継続的な再解釈は、「文化的リサイクル」というダイナミックなプロセスを示している。各時代は、彼の物語の核となる要素(盗賊、反抗、劇的な処刑)を取り入れ、それらに現代の懸念、美学、物語の類型を再注入し、彼の継続的な関連性を保証している。彼は固定されたキャラクターというよりも、むしろ可鍛性のある原型なのである。五右衛門の物語は、歴史的な核(処刑された盗賊)から始まる。江戸時代は「義賊」の層と特定の伝説(南禅寺、千鳥など)を追加する 1 。現代の小説は心理的な深さや歴史的リアリズムを探求する(司馬遼太郎) 2 。現代のポップカルチャー(アニメ、ゲーム)は、非常に様式化された、しばしば幻想的なバージョンを作成する 2 。これは「最終的な」バージョンへの直線的な進行ではなく、継続的な適応のプロセスである。それぞれの新しいバージョンは過去から引き出すだけでなく、何か新しいものを追加し、新しい観客に関連性を持たせることで原型を生き永らえさせている。

「葛籠を背負う五右衛門」(高橋和日子氏の2023年の論文 28 )や「絶景かな」の台詞の進化( 21 , 21 )など、特定の歌舞伎の描写に焦点を当てた学術研究の存在そのものが、伝統演劇における五右衛門の伝説の演劇的および視覚的側面が、現代のマスメディア以前でさえ、彼のイメージを成文化し、その伝達を保証する上で極めて重要であったことを示している。これらの特定の舞台上の慣習は、「五右衛門」の認識可能な目印となった。歌舞伎は江戸時代に支配的な大衆芸術形式であった。『楼門五三桐』のような五右衛門を特集した演目は人気があった 2 。特定の台詞(「絶景かな」、たとえ後からであっても)や視覚的図像(鬘 29 、葛籠を運ぶような動作 28 )はキャラクターと関連付けられるようになる。これらの演劇的要素は、繰り返され洗練されることで、観客にとって標準化された認識可能なイメージを作り出す。学者が今日これらの特定の詳細を研究しているという事実は、影響力のある歌舞伎という媒体内での五右衛門の人格の歴史的構築と永続におけるそれらの重要性を浮き彫りにしている。

表3:時代とメディアを通じた石川五右衛門の描写の進化

|

時代 |

メディア |

主要作品例 |

主な人物像/テーマ |

特筆すべき革新点または逸脱点 |

|

江戸時代 |

歌舞伎/浄瑠璃、実録本 |

『楼門五三桐』、『傾城吉岡染』、『賊禁秘誠談』 2 |

義賊、反逆者、忍者、悲劇的英雄、派手な立ち回り |

歴史上の盗賊から民衆の英雄への転換、忍術や出自に関する伝説の付与 |

|

明治~昭和(戦前) |

小説、演劇、初期の映画 |

司馬遼太郎『梟の城』(原型)、演劇での再演 |

義賊像の継続、歴史小説における人間的深掘りの試み |

「絶景かな」の台詞の定着 21 、より写実的な描写への関心 |

|

戦後~現代 |

小説、映画、テレビドラマ、漫画/アニメ、ビデオゲーム |

『梟の城』(司馬遼太郎)、『GOEMON』(映画)、『ルパン三世』、『がんばれゴエモン』 2 |

寡黙な剣豪、コミカルなヒーロー、スタイリッシュなアンチヒーロー、超人的技能者、子孫や転生した存在 |

多様なジャンルへの展開、グローバルな認知(特に『ルパン三世』の五ェ門)、キャラクターの極端な様式化、歴史的背景からの大幅な逸脱 |

V. 結論:石川五右衛門 – 歴史と伝説に刻まれた遺産

A. 要約:二重の遺産

歴史的に記録された「凶悪な窃盗」 1 と、主に江戸時代以降に進化した多面的な伝説的人物—義賊、忍者、ロマンチックな英雄—との間の著しい対照を要約する 2 。1594年の彼の処刑が最も確固たる歴史的基盤であると再確認する 1 。

B. 伝説の形成:事実、民間伝承、芸術の相互作用

彼の処刑の劇的な性質が、彼の生涯に関する詳細な歴史情報の欠如と相まって、伝説形成のための肥沃な土壌をどのように作り出したかについて議論する。英雄的な五右衛門の物語を形成し広める上で、大衆娯楽(浄瑠璃、歌舞伎、実録本)が果たした役割を強調する 1 。たとえ後からの追加であっても、「絶景かな」の台詞のような象徴的な要素が、彼の人物像に不可欠なものとなったことに注目する( 21 , 21 )。

C. 永続的な意義と継続的な関連性

五右衛門がなぜ大衆の想像力を捉え続けるのかを分析する:抑圧的な権力に対する反抗の象徴として、自由(たとえ幻想的であっても)の具現化として、計り知れない技術と大胆さの人物として、そして新しい物語形式や現代的なテーマに容易に適応できるキャラクターとして 2 。彼の物語は、無法者の英雄や弱者の擁護者といった普遍的な原型に訴えかける。

D. 最終考察:文化的鏡としての五右衛門

石川五右衛門の永続的な遺産は、歴史上の個人を強力な象徴へと変容させる物語と文化的記憶の力の証であると結論付ける。彼は、異なる歴史的時代を通じて、日本社会の不安、願望、道徳的想像力を反映する鏡として機能する。彼の物語は、彼自身というよりも、むしろ歴代の世代が彼にそうあってほしいと願ってきたものについてのものである。

石川五右衛門の研究は、「英雄性(および悪役性)の社会的構築」における説得力のある事例研究を提供する。それは、ある人物の歴史的現実が、特にその物語が特定の社会的機能(例えば、カタルシス、隠された批判、娯楽)を満たす場合に、文化的に好まれる物語によってほぼ完全に上書きされ得ることを示している。歴史上の五右衛門は「凶悪な窃盗」であった。伝説上の五右衛門はしばしば「義賊の英雄」である。この変化は偶然ではなく、社会的なプロセスである。「英雄的」な物語は、大衆の願望により深く共鳴したか、より魅力的な物語の可能性を提供したため、より多くの支持を得て長続きした。したがって、五右衛門の物語は、社会が歴史の素材から、時にはそれに真っ向から反対する形で、積極的に英雄を選び出し、形作る方法を示している。

ビデオゲームやアニメのような超現代的なメディアにおける五右衛門の継続的な存在は、しばしば非常に幻想的な形で現れるが、それは彼の伝説の希薄化ではなく、新しい文化的言語への成功した適応を意味する。それは、歴史的な特異性を捨て去り、新しい文脈で反乱、技術、時代錯誤的な名誉といった時代を超えたテーマを具現化することができる、核となる原型の堅牢性を示している。五右衛門は現代のゲームやアニメに登場する 2 。これらの描写は、しばしば歴史的あるいは江戸時代の文脈からさえもかけ離れている(例えば、『ルパン三世』の五ェ門)。これは伝統からの断絶のように見えるかもしれない。しかし、それはまた、伝説の究極的な成功と見なすこともできる。核となる魅力(反抗、技術、ユニークな人格)が非常に強いため、全く新しい設定に翻訳されてもなお認識可能で魅力的であり続けることができる。これは、原型の活力と、文化的および技術的変化と共に進化するその能力を示している。

石川五右衛門という人物は、歴史上の犯罪者から永続的な文化的象徴への旅を通じて、歴史的真実と文化的真実の性質について暗黙のうちに疑問を投げかける。歴史的正確さは過去を理解するために不可欠であるが、多くの人々にとっての五右衛門の「真実」は、彼の伝説的人格が具現化するようになった価値観や物語の中にあり、それは異なるが同様に重要な種類の文化的妥当性を持つかもしれない。歴史家は五右衛門に関する事実に基づいた真実(1594年の盗賊)を求める。大衆文化は五右衛門に関する異なる「真実」(英雄、反逆者)を受け入れる。これら二つの「真実」は共存する。大衆的で伝説的な真実は、はるかに大きな文化的影響を与えてきた。これは、ある人物の遺産にとって長期的により「重要」なのは何か、つまり彼らの人生の証明可能な事実なのか、それとも文化が彼らに付与する物語や意味なのか、という反省を促す。五右衛門の事例は、文化的物語が長期的な認識を形成する上で信じられないほど強力であり、時には歴史的現実を覆い隠すことさえあることを示唆している。

引用文献

- 石川五右衛門 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=1562

- スーパースター、石川五右衛門の魅力|kyotoK - note https://note.com/coco_kyoto/n/n685ba8dc370e

- 『NARUTO』『ゴールデンカムイ』『ルパン三世』登場人物のモデルになった「日本三大盗賊」って? https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/80318/

- 石川五右衛門(イシカワゴエモン)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%9F%B3%E5%B7%9D%E4%BA%94%E5%8F%B3%E8%A1%9B%E9%96%80-30501

- 石川五右衛門~太閤秀吉に釜茹でにされた実在の大泥棒 | WEB歴史街道|人間を知り https://rekishikaido.php.co.jp/detail/4253

- 息子ごと釜茹で処刑された大泥棒・石川五右衛門、実際の刑は釜茹でではなかった? - Japaaan https://mag.japaaan.com/archives/106651

- 石川五右衛門 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E5%B7%9D%E4%BA%94%E5%8F%B3%E8%A1%9B%E9%96%80

- waseda.repo.nii.ac.jp https://waseda.repo.nii.ac.jp/record/28024/files/005.pdf

- 石川五右衛門が息子を持ち上げながら釜ゆでの刑に処せられたという話があるが - レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?id=1000326280&page=ref_view

- 石川五右衛門 - BIGLOBE http://www5c.biglobe.ne.jp/~wonder/sub402.htm

- 浜松生まれ?石川五右衛門! https://mikata-f.com/contents/257

- 実在した大泥棒!石川五右衛門 驚愕の伝説!【花の慶次戦国トリビア / 慶次と助右衛門本人解説】#日本史 #雑学 #考察 #戦国時代 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=42j0RUXqcm8

- 全国こども電話相談室[その他] - TBS https://www.tbs.co.jp/kodomotel/etc/0039.html

- 【漫画】石川五右衛門の生涯~子と一緒に釜で茹でられ処刑された~【日本史マンガ動画】 https://www.youtube.com/watch?v=vARTcPrUq1M

- 【正義のヒーロー!石川五右衛門は善人?悪者?】秀吉に釜茹でにされた伝説の忍者! 忍者歴史戦国時代解説 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Dr1F5EwpQ5k

- 楼門五三桐 - 京都通百科事典(R) https://www.kyototuu.jp/Tradition/KabukiEnmokuSanmonGosankiri.html

- 石川五右衛門 ~天下の大泥棒は庶民のヒーローだった! | 京都トリビア × Trivia in Kyoto https://www.cyber-world.jp.net/ishikawa-goemon/

- 石川五右衛門の辞世 戦国百人一首③|明石 白(歴史ライター) - note https://note.com/akashihaku/n/na684eb757f03

- 石川五右衛門 http://www.arc.ritsumei.ac.jp/archive01/theater/html/maiduru/goemonsyoseki.html

- #お墓から見たニッポン 9-2 天下の大泥棒【石川五右衛門 伝説】~秀吉に放った「本当の大泥棒は天下を盗んだお前だ」の真意とは? #石川五右衛門 #織田信長 #本能寺の変 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=gc8UP4r67Uk

- waseda.repo.nii.ac.jp https://waseda.repo.nii.ac.jp/record/67211/files/EngekiEizo_63_2.pdf

- 楼門五三桐 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%BC%E9%96%80%E4%BA%94%E4%B8%89%E6%A1%90

- モンキー・パンチ 漫画家/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/11614/

- ごえもん - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%94%E3%81%88%E3%82%82%E3%82%93

- 【キャラクターPV:石川五ェ門見参!】シリーズ最新作『ルパン三世 PART6』2021年10月9日(土)24時55分より日本テレビ他全国放送! "LUPIN THE THIRD:PART 6" - YouTube https://m.youtube.com/watch?v=hvNwgeIFRnI&pp=ygUWI-S6lOWPs-OCp-mWgOOBhuOBvuOBhA%3D%3D

- がんばれゴエモン - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8C%E3%82%93%E3%81%B0%E3%82%8C%E3%82%B4%E3%82%A8%E3%83%A2%E3%83%B3

- 綾野剛、『ルパン三世』五ェ門役は「しまった」と思うくらい大変!? - シネマトゥデイ https://www.cinematoday.jp/news/N0065639

- 歌舞伎における石川五右衛門のイメージ形成 | NDLサーチ | 国立国会図書館 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000136-I1390580306452426368

- 【体感!日本の伝統芸能】歌舞伎を深掘りvol.1―石川五右衛門のアタマ 「百日」の意味 https://tsumugu.yomiuri.co.jp/acts/taikan-kabuki1/

- 『「火附盗賊改」の正体 幕府と盗賊の三百年戦争』江戸は意外と治安が悪い? - HONZ https://honz.jp/articles/-/43429

- 石川五右衛門実録『賊禁秘誠談』について | CiNii Research https://cir.nii.ac.jp/crid/1520572358570512768

- ファイル:Excecution of Goemon Ishikawa.jpg - Wikipedia https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Excecution_of_Goemon_Ishikawa.jpg