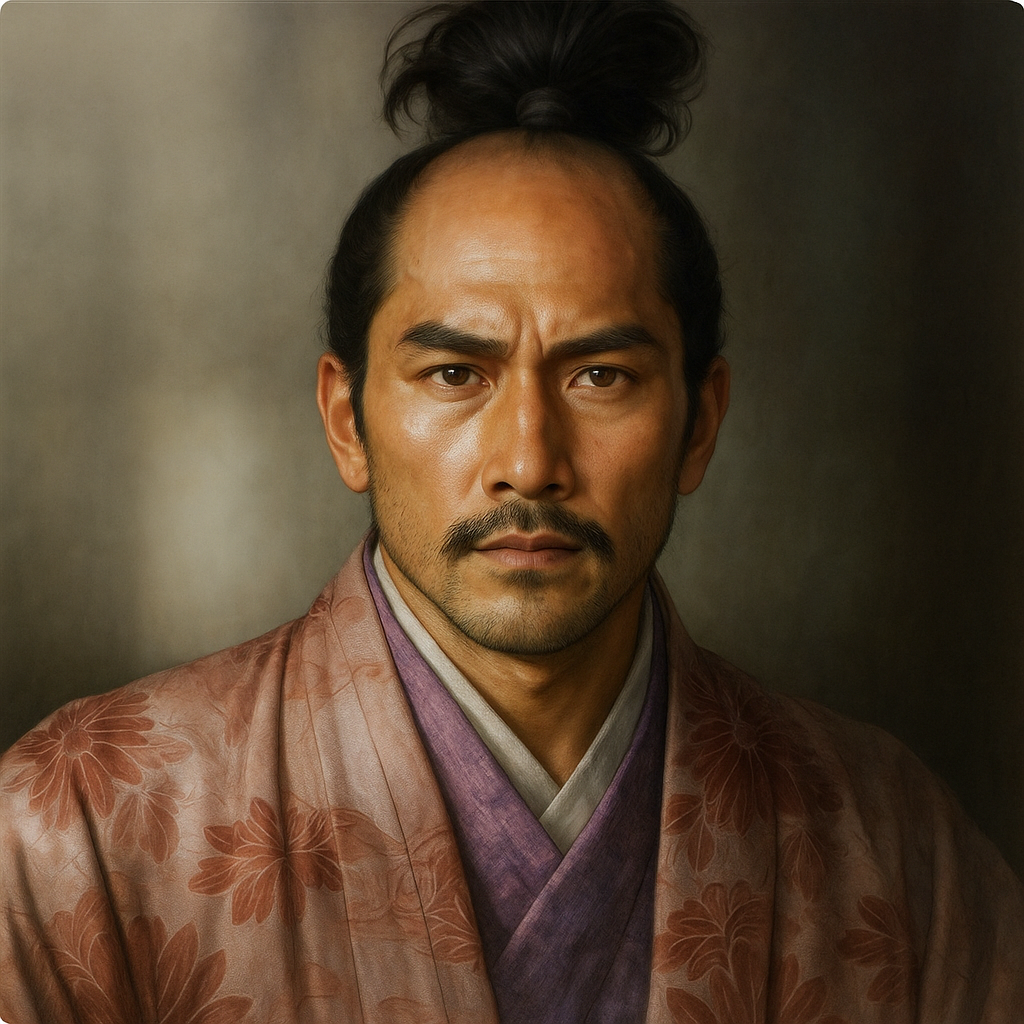

石川家成

石川家成は徳川家康の母方の従兄で譜代家臣。三河一向一揆で家康に忠誠を尽くし、西三河旗頭、掛川城主として活躍。晩年には大垣藩主となり、石川家の存続に貢献した。

石川家成についての調査報告

序章:石川家成 – 徳川家康を支えた無二の忠臣

本報告書は、日本の戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した武将、石川家成(いしかわ いえなり)について、その出自、生涯、事績、人物像、そして歴史的評価を詳細に調査し、分析することを目的とします。石川家成は、徳川四天王のような武功で広く知られる存在ではありませんが、徳川家康の天下取りの過程において、血縁関係、譜代としての長年の奉公、そして特に三河一向一揆における忠節を通じて、家康から「無二の忠臣」と評されるほどの深い信頼を得た重要な人物です 1 。家康の母方の従兄という血縁 1 、家康が今川氏の人質であった時代からの譜代家臣としての奉公 1 、そして何よりも三河一向一揆という徳川家にとって最大の危機において示した揺るぎない忠誠心 1 は、家成が家康から特別な信頼を寄せられるに至った背景を物語っています。本報告書では、これらの要素を多角的に検証し、石川家成の実像に迫ります。

第一部:石川家成の出自と初期の経歴

-

石川氏の系譜と家成の生誕

石川氏は、清和源氏義家流を称し、鎌倉時代に足利氏の分家である吉良氏の庶流が三河国碧海郡石川郷(現在の愛知県岡崎市石川町周辺)に土着したことに始まるとされます。室町時代には、石川政康が本願寺蓮如に帰依し、本国三河に下り小河城(現在の愛知県安城市小川町)に居住したと伝えられています 3 。戦国期には、石川一族は真宗門徒の多い西三河の各地に勢力を広げ、その惣領家は小川の石川家でした 4 。

石川家成は、天文3年(1534年)に三河国西野(現在の愛知県西尾市)で誕生しました 1 。父は石川清兼(きよかね)といい、松平清康(家康の祖父)・広忠(家康の父)の二代にわたって仕えた重臣でした 1 。母は妙春尼(みょうしゅんに)といい、家康の生母である於大の方(おだいのかた)の実姉にあたります 1 。このため、家成は家康の母方の従兄という極めて近しい血縁関係にありました。家成は清兼の三男(次男説もあり)とされ 1 、幼名は彦五郎と称しました 1 。家成の異母兄弟には、後に徳川家を出奔することになる石川数正の父、石川康正がいます 5 。

この血縁関係は、家成が家康に仕える上で、初期から特別な意味を持っていたと考えられます。戦国乱世にあって、主君が最も信頼を置けるのは、譜代の家臣であること、そして何よりも血縁の近さでした。家康は幼少期から人質生活を送り、常に周囲の裏切りを警戒しなければならない環境にありました。そのような中で、母方の従兄という近しい血縁者は、家康にとって精神的な安心感と信頼の基盤となり得たことでしょう。この関係が、家康の家臣団形成初期において、家成が重用される一因となったと推察されます。

石川家成関連略系図

|

関係 |

氏名 |

備考 |

|

父 |

石川 清兼(いしかわ きよかね) |

松平清康・広忠の重臣 1 |

|

母 |

妙春尼(みょうしゅんに) |

水野忠政の娘、於大の方の姉 1 |

|

本人 |

石川 家成(いしかわ いえなり) |

幼名:彦五郎 1 |

|

異母兄 |

石川 康正(いしかわ やすまさ) |

石川数正の父 5 |

|

甥 |

石川 数正(いしかわ かずまさ) |

康正の子、後に豊臣秀吉に出奔 5 |

|

従弟(母方) |

徳川 家康(とくがわ いえやす) |

於大の方の子 |

|

正室 |

松平 清善(まつだいら きよよし)の娘 |

1 |

|

長男 |

石川 康通(いしかわ やすみち) |

大垣藩初代藩主 1 |

|

子 |

石川 成次(いしかわ なりつぐ) |

1 |

|

娘 |

(氏名不詳) |

大久保忠隣正室 1 |

|

娘 |

(氏名不詳) |

本多康重正室 1 |

|

養子 |

石川 忠総(いしかわ ただふさ) |

大久保忠隣の次男、家成の娘の子、家成の後継 2 |

-

徳川家康への初期の臣従と武功

石川家成は、徳川家康がまだ松平元康と名乗り、今川義元の人質として駿府にいた頃から仕えた譜代の家臣です 1 。主君の最も困難な時期から苦楽を共にし、その忠誠心は早くから家康に認められていたと考えられます。

家康の初陣とされる永禄元年(1558年)の三河国寺部城(現在の愛知県豊田市)攻めでは、家成は先鋒を務めるという重要な役割を担いました 1 。初陣や初期の戦いにおいて先鋒を務めることは、武将としての勇猛さと忠誠心を示す絶好の機会であり、家成がこの役目を果たしたことは、家臣団内での評価を高めるとともに、家康にとって頼りになる存在であるとの認識を植え付けたことでしょう。

その後も、永禄3年(1560年)の桶狭間の戦いの前哨戦である丸根砦攻略戦 2 、翌永禄4年(1561年)の鳥羽根城攻略戦など、家康独立後の初期の重要な戦いに相次いで参加し、武功を重ねました 2 。これらの戦いは、今川氏からの自立を目指す家康にとって極めて重要なものであり、家成はこれらの戦いを通じて、武将としての能力を着実に示していきました。

第二部:三河一向一揆と石川家成の決断

-

一向一揆の勃発と石川家の岐路

永禄6年(1563年)、三河国において一向宗(浄土真宗)門徒による大規模な一揆、いわゆる三河一向一揆が勃発しました 2 。これは、領国統一を目指す家康にとって、その支配体制の根幹を揺るがしかねない深刻な危機でした。当時、三河地方には一向宗門徒が多く、徳川家臣団の中にも熱心な信者が少なくありませんでした。

石川家もまた、一向宗と縁の深い家柄であり、家成自身も熱心な一向宗信者であったと伝えられています 1 。家成の父・清兼や、家成の異母兄であり石川数正の父である石川康正も、この一揆に際して重大な選択を迫られました。康正は一揆方に与し、その総大将格として家康に反旗を翻すに至ります 5 。

この状況は、石川家にとってまさに一族分裂の危機であり、家成個人にとっても、信仰と主君への忠誠という二つの重要な価値観が激しく衝突する局面でした。当時の武士にとって、信仰は生活や精神の根幹をなすものであり、一向宗門徒にとっては宗派の蜂起に加わることが宗教的な義務感や仲間意識と結びついていました。一方で、主君への忠誠もまた、武士の最も重要な徳目の一つとされていました。この二律背反の状況下で家成が下した決断は、彼自身の運命のみならず、石川家の将来にも大きな影響を与えることになります。 -

家康への忠誠 – 改宗と一揆鎮圧への貢献

信仰と忠誠の狭間で、石川家成は主君・徳川家康への忠義を優先する決断を下します。家成は、父・清兼と共に、それまで信仰してきた一向宗から浄土宗へと改宗し、家康に忠誠を尽くす道を選びました 1 。この決断は、家康にとって計り知れないほど大きな意味を持ちました。有力な譜代家臣であり、かつ自身の従兄でもある家成が忠誠を示したことは、他の動揺する家臣たちへの影響も大きく、家康にとって精神的な支えともなったことでしょう。

さらに注目すべきは、家成の甥にあたる石川数正の動向です。数正の父・康正が一揆方の指導者となったにも関わらず、数正は父とは袂を分かち、叔父である家成に従って改宗し、家康方につきました 5 。これは、家成の家臣団内での影響力の大きさと、数正自身の将来を見据えた判断があったことを示唆しています。

家成は改宗後、一向一揆の鎮圧戦にも積極的に参加しました 2 。ある記録によれば、家成は鷲津砦攻めの先陣を務め、百名ほどの兵を率いて夜襲を敢行し、砦を陥落させる武功を挙げたとされています 10 。この記録の一次史料としての確度は慎重な検討を要しますが、家成が一揆鎮圧に貢献したことは確かでしょう。

家成のこの行動は、家康からの絶大な信頼を得る決定的な要因となりました。「裏切らなかった」という事実は、戦国武将間の信頼関係において極めて重い意味を持ちます。結果として、一揆方についた石川康正の系統ではなく、家康に忠誠を貫いた家成の系統が、その後の石川家において主導的な地位を占めていくことになります 5 。 -

西三河の旗頭とその継承

三河一向一揆を乗り越えた徳川家康は、三河国の統一を進めていきます。その中で、石川家成は西三河の諸士を指揮する「旗頭(はたがしら)」という重要な役職に就きました(東三河の旗頭は酒井忠次) 2 。旗頭は、単なる名誉職ではなく、担当地域の軍事指揮権と家臣団統率の権限を持つ要職であり、家康の初期の覇業において重要な役割を果たしました。

しかし、永禄12年(1569年)、家成は西三河旗頭の地位を甥の石川数正に譲ります 1 。この背景には、いくつかの要因が考えられます。一つには、数正が既に家康の側近として外交交渉などで頭角を現しており 5 、その能力が評価されたこと。もう一つには、家成自身が同年に遠江国掛川城主に任命され、対武田氏の最前線という新たな重責を担うことになったため、西三河の旗頭としての任を数正に委ねる必要が生じたことなどが挙げられます 1 。家康政権内での役割分担の最適化という側面もあったのでしょう。興味深いことに、家成と数正の年齢は数正が1歳年上であり 1 、叔父から年長の甥への地位譲渡という形になりました。

第三部:遠江掛川城主としての石川家成

-

掛川城主就任と対武田氏の最前線

永禄12年(1569年)、徳川家康は駿河の今川氏真を攻撃し、今川領であった遠江国も徳川氏の支配下に入ります。この今川氏真の没落に伴い、石川家成は遠江国掛川城の城主に任命されました 1 。掛川城は、甲斐国の武田信玄・勝頼という強大な敵勢力と境を接する、徳川領の東部における最重要拠点の一つでした。

家成は、長男の康通と共に掛川城に入り、ここを拠点として武田氏の侵攻に備えました 15 。遠江は徳川領と武田領の係争地であり、掛川城はその最前線に位置していました。武田信玄・勝頼は当代屈指の軍事力を誇っており、その圧力を直接受ける立場にあった家成の責任は極めて重大でした。家成は、天正10年(1582年)に武田氏が滅亡するまでの十数年間にわたり、武田軍の度重なる侵攻に対して掛川城を堅守し続けました 4 。この長期にわたる防衛任務の成功は、家成の軍事指揮官としての能力、統率力、そして忍耐力を如実に示しています。城を長期間守り抜くためには、兵站管理、城兵の士気維持、戦術的判断など、多岐にわたる能力が求められたはずです。

この間、家成は重要な戦役にも参陣しています。元亀元年(1570年)の姉川の戦いでは、織田信長からの援軍要請に応じた家康に従い、徳川軍の一翼を担って浅井・朝倉連合軍と戦いました 2 。ある史料によれば、家康は家成を援軍として派遣したとされています 17 。

また、元亀3年(1572年、天正元年に改元)の三方ヶ原の戦いや、天正3年(1575年)の長篠の戦いにも、掛川城主として関与したことは間違いありません。三方ヶ原の戦いでは、武田軍の猛攻により徳川軍が敗走する中、家康の退路確保に尽力したとも伝えられています 10 。長篠の戦いでは、鳶巣山砦の守備を担当し、武田軍の背後を脅かす役割を果たしたとされます 10 。これらの戦いにおける家成の具体的な武功を詳細に記した一次史料は限られていますが、対武田氏の最前線を守る将として、これらの重要な戦役に関わっていたことは確実です。掛川城主としてのこの経験は、家成の評価をさらに高め、徳川家中での重臣としての地位を不動のものにしたと考えられます。

第四部:隠居、大垣藩主への復帰、そして最期

-

家督譲渡と隠居生活

天正8年(1580年)、石川家成は47歳で長男の石川康通に家督を譲り、隠居しました 1 。当時の武将の平均寿命や活動期間を考えると、比較的早い段階での隠居と言えますが、これは石川家の次世代への円滑な移行を意図したものかもしれません。

隠居後も、家康からの信頼が揺らぐことはありませんでした。天正18年(1590年)、豊臣秀吉による小田原征伐の結果、後北条氏が滅亡し、徳川家康は関東への移封を命じられます。この際、家成は家康に従って関東に移り、伊豆国梅縄(梅沢とも。現在の静岡県伊豆の国市周辺か)に5000石の隠居料を与えられました 1 。この隠居料の給付は、家康が功臣を厚遇する姿勢を示すものであり、家成が完全に一線を退いたわけではなく、家康にとって依然として重要な存在であったことを示唆しています。 -

大垣藩2代藩主への就任

隠居から20年以上が経過した慶長12年(1607年)、家成の人生に大きな転機が訪れます。美濃国大垣藩(岐阜県大垣市)5万石の初代藩主であった長男の康通が死去したのです 1 。康通の嫡子(史料により忠義 1 、あるいは名は不詳だが幼少であったとされる)はまだ幼く、藩主として家督を継ぐには早すぎました。

この事態に対し、徳川家康(当時は大御所として駿府に在城)あるいは江戸幕府は異例の措置を講じます。既に74歳と高齢であった家成が、家督に復帰し、美濃大垣藩5万石の第2代藩主となるよう命じられたのです 1 。一度隠居した老齢の父親が、息子の死後に藩主として復帰するのは極めて稀なケースであり、これは石川家の家名と領地を保全するための強い意向があったことを示しています。康通の嫡子が藩主として統治するにはあまりにも幼すぎ、かつ石川家を無嗣断絶や混乱によって取り潰すことを避けるための措置と考えられます。家成のこれまでの功績と家康からの絶大な信頼が、このような特例的な措置を可能にした背景にあると言えるでしょう。

ただし、藩主となったものの、家成は高齢であり、また一度隠居した身であったためか、幕政には直接関与しなかったと伝えられています 1 。主な役割は、幼い孫(後の石川忠総、実際には外孫で養子)が成長するまでの家督の中継ぎであったと考えられます。 -

最期と墓所

大垣藩主として2年余りを務めた石川家成は、慶長14年(1609年)10月19日(あるいは29日説もあり)に、美濃大垣城にてその生涯を閉じました 1 。享年76歳。当時としては長寿を全うしたと言えます。

家成の官位は従五位下、日向守でした 1 。戒名は香誉海巌常寿院(こうよかいがんじょうじゅいん)と伝えられています 1 。

家成の遺体は、大垣の善揚院(ぜんよういん)に運ばれて荼毘(だび)に付され、同所に埋葬されました。後に善揚院は移転しましたが、元の荼毘所には家成の墓石が現存しているとされています 18 。その死後も子孫や旧家臣団によって手厚く祀られ、明治41年(1908年)には家成の300年祭が亀山同盟報徳会によって催された記録があり、その際には花火の競技会なども行われたと伝えられています 18 。これは、家成が藩祖の一人として、また家康への忠臣として後世まで記憶され、敬愛されていた証左と言えるでしょう。

家成の後継者には、康通の嫡子がまだ幼かったため、家成の娘が大久保忠隣(おおくぼただちか)に嫁いで儲けた子であり、家成の外孫にあたる石川忠総(ただふさ)が養子として家督を継ぎました 1 。これにより、石川家の血脈は女系を通じて受け継がれ、大名家として存続していくことになります。

第五部:石川家成の人物像と歴史的評価

-

徳川家康からの信頼と家臣団における地位

石川家成の生涯を語る上で最も特筆すべきは、主君・徳川家康から寄せられた揺るぎない信頼です。史料には「家康無二の忠臣」と評されるほどであったと記されており 1 、この言葉が家成の生涯を象徴しています。

この厚い信頼は、いくつかの要因によって培われたと考えられます。まず、家康の母方の従兄という血縁関係 1 は、特に疑心暗鬼が渦巻く戦国時代において、主従関係に特別な安定感をもたらしました。加えて、家康が今川氏の人質であった苦難の時代から仕えた譜代の家臣であるという点は、長年にわたる忠勤の証でした 1 。そして決定的なのは、三河一向一揆という徳川家にとって最大の危機において、自らの信仰を改めてまで家康に忠誠を尽くした行動です 1 。多くの家臣が信仰と忠誠の間で揺れ動き、あるいは離反する中で、家成の示した態度は家康にとって計り知れない支えとなったはずです。

家康からの信頼の厚さは、家成個人のみならず、石川家の安泰にも繋がりました。家成の死後、石川家が本来ならば無嗣(男子の直系後継者がいない状態)によって断絶するところを、存続を許されたのは、まさに家成の忠誠に対する家康の評価の賜物であったとされています 1 。これは、戦国時代から江戸時代初期にかけての主従関係において、主君が功臣とその家に対して示す恩義の一つの形であり、家成の功績がいかに高く評価されていたかを物語っています。

また、家成の甥である石川数正が、天正13年(1585年)に徳川家を出奔し豊臣秀吉のもとへ走るという衝撃的な事件がありました 5 。この事件は徳川家に大きな衝撃を与えましたが、家成の系統である石川家はその後も徳川家中で重用され、大名として存続しました。この事実は、家成の忠誠が、数正の行動とは切り離して高く評価されていたことを明確に示しています。 -

史料に見る家成の性格と能力

石川家成は、派手な武勇伝や奇抜な策謀で歴史に名を残すタイプの武将ではありませんでした。しかし、史料からうかがえるその人物像は、困難な状況で冷静に判断し、粘り強く任務を遂行する、実直で思慮深い武将であったと推察されます。

三河一向一揆の際、熱心な一向宗信者でありながら改宗し、家康に忠誠を尽くした決断は、単なる保身ではなく、徳川家の将来を見据えた上での戦略的判断であった可能性も否定できません。信仰よりも主君への忠義を優先するリアリズムと、長期的な視点を持っていた人物であったと考えられます。

遠江掛川城主として、十数年にわたり武田氏の侵攻を防ぎ続けた事実は、その卓越した指揮能力と忍耐力を示しています 6 。掛川城の長期防衛は、短期的な武勇よりも、持続的な統率力、兵站管理能力、さらには武田方との外交的な駆け引きなども含めた総合的な能力が求められたはずです。

ある記録(一次史料としての扱いは慎重を期す必要があります)には、桶狭間の戦い直後の岡崎城における冷静な状況分析や、三方ヶ原の敗戦後、家康が用いたとされる空城の計から戦の奥深さを学んだこと、岡崎城や浜松城の改修工事に熱心に取り組んだことなどが記されています 10 。これらの記述が、たとえ後世の創作的要素を含むとしても、家成がそのような実直で思慮深く、職務に忠実な人物として認識され、語り継がれていたことを示唆しています。 -

後世における評価と石川家の繁栄

石川家成の忠勤は、彼一代にとどまらず、その子孫の繁栄という形で実を結びました。家成の系統である石川家は、養子となった忠総以降、伊勢亀山藩(三重県亀山市)や常陸下館藩(茨城県筑西市)の藩主として大名家の地位を保ち、江戸時代を通じて存続し、廃藩置県まで至りました 7 。これは、徳川政権下における「功臣とその家系への報奨」という原則を示す好例と言えるでしょう。

石川数正の系統もまた、豊臣政権下で松本城主となり、その子孫は江戸時代にも大名として存続しましたが、家成の系統とは別に扱われました。家成の系統が徳川譜代として確固たる地位を築いたことは、家成の功績がいかに徳川家にとって大きかったかを物語っています。

さらに、明治時代に入ってからも、石川家成の300年祭が旧亀山藩の士族たちや子孫によって盛大に行われたという記録は 18 、家祖としての家成への敬意が数世紀にわたって受け継がれていたことの証です。このような祭祀は、単なる先祖供養を超えて、家のアイデンティティや旧家臣団との絆を確認する意味合いも持っていたと考えられます。

結論:石川家成の歴史的意義

石川家成の生涯を概観すると、彼は徳川家康の天下取りの過程において、揺るぎない忠誠心をもって主君を支え続けた、まさに「無二の忠臣」であったと言えます。家康の最も困難な人質時代から仕え、三河一向一揆という徳川家最大の危機においては、自らの信仰を改めてまで家康に尽忠し、その行動が彼の評価を決定づけました。その後も、西三河の旗頭、遠江掛川城主として対武田氏の最前線を守り抜き、晩年には一度隠居しながらも大垣藩主として家督に復帰するなど、その生涯は徳川家への奉公に貫かれていました。

石川家成の存在は、戦国時代から江戸時代初期にかけての主君と家臣の関係性、特に譜代家臣が果たした役割とその重要性を示す典型的な事例と言えます。彼の家系が、甥である石川数正の出奔という大きな事件があったにも関わらず、徳川譜代大名として明治維新まで存続したことは、家康がいかに家成の功績を高く評価し、その忠誠に報いたかを示しています。

石川家成は、歴史の表舞台で華々しい武功を誇るタイプの英雄ではなかったかもしれません。しかし、徳川家康という稀代の指導者を陰日向に支え、その政権の基盤を固める上で不可欠な人物であったことは疑いありません。彼の生涯は、戦国乱世における「忠義」という価値がいかに重んじられ、それが個人のみならず一族の運命をも左右する力を持っていたかを、現代に雄弁に物語っています。

石川家成年表

|

年号(西暦) |

年齢 |

石川家成の動向・役職 |

関連する歴史的事件 |

典拠 |

|

天文3年(1534) |

1歳 |

三河国西野にて誕生 |

- |

1 |

|

永禄元年(1558) |

25歳 |

寺部城攻めで先鋒を務める(家康の初陣) |

- |

1 |

|

永禄3年(1560) |

27歳 |

丸根砦攻略戦に参加 |

桶狭間の戦い |

2 |

|

永禄6年(1563) |

30歳 |

三河一向一揆勃発。父清兼と共に浄土宗に改宗し家康に尽忠。この頃、西三河の旗頭を務める。 |

三河一向一揆 |

1 |

|

永禄12年(1569) |

36歳 |

遠江国掛川城主に任命される。同年、甥の石川数正に西三河の旗頭の地位を譲る。 |

今川氏真の没落 |

1 |

|

元亀元年(1570) |

37歳 |

姉川の戦いに参陣。 |

姉川の戦い |

2 |

|

天正8年(1580) |

47歳 |

長男の石川康通に家督を譲り隠居。 |

- |

1 |

|

天正18年(1590) |

57歳 |

家康の関東移封に伴い、伊豆国梅縄(梅沢)に5000石の隠居料を与えられる。 |

小田原征伐、家康の関東移封 |

1 |

|

慶長12年(1607) |

74歳 |

長男・康通の死去に伴い、家督に復帰し美濃大垣藩の第2代藩主となる。 |

- |

1 |

|

慶長14年(1609) |

76歳 |

10月19日(29日説もあり)に死去。 |

- |

1 |

引用文献

- 石川家成 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E5%B7%9D%E5%AE%B6%E6%88%90

- 石川家成- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E7%9F%B3%E5%B7%9D%E5%AE%B6%E6%88%90

- 石川氏 - 姓氏家系メモ https://dynasty.miraheze.org/wiki/%E7%9F%B3%E5%B7%9D%E6%B0%8F

- 特別展 安城ゆかりの大名 家康を支えた三河石川一族 | 展覧会 - インターネットミュージアム https://www.museum.or.jp/event/91713

- 石川数正とは?家康・秀吉に仕えた知将、生涯や出奔事件も3分で解説 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/205289/

- 石川家成(いしかわいえなり)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%9F%B3%E5%B7%9D%E5%AE%B6%E6%88%90-30494

- 石川氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E5%B7%9D%E6%B0%8F

- 石川家成- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%9F%B3%E5%B7%9D%E5%AE%B6%E6%88%90

- 石川数正- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E7%9F%B3%E5%B7%9D%E6%95%B0%E6%AD%A3

- 石川家成(いしかわ いえなり) 拙者の履歴書 Vol.242~徳川を支えし陰の忠臣 - note https://note.com/digitaljokers/n/n1962e31b1177

- 石川数正(いしかわ・かずまさ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%9F%B3%E5%B7%9D%E6%95%B0%E6%AD%A3-30498

- 酒井忠次と致道博物館/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/102352/

- 3-2 松本城の城主(1) 石川数正・康長 https://www.oshiro-m.org/wp-content/uploads/2015/04/a3_2.pdf

- 石川数正 どうする家康/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/89469/

- 掛川城の歴史/ホームメイト https://www.touken-collection-nagoya.jp/aichi-shizuoka-castle/kakegawajo/

- 第716回 掛川三城が登場する歴史小説 https://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/gyosei/docs/9796.html

- 1570年 – 72年 信長包囲網と西上作戦 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1570/

- 亀山城主であった石川家は元家臣達に度々下賜金を配ったり - 第33回企画展 えっ、今日から武士じゃない!? https://kameyamarekihaku.jp/content/33kikaku/zuroku/33kikakuten-corner4.html

- 石川忠総 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E5%B7%9D%E5%BF%A0%E7%B7%8F

- 石川 数正(いしかわ かずまさ) - 武将どっとじぇいぴー https://busho.jp/tokugawa/ishikawa-kazumasa/

- 伊勢亀山と備中北房、続く藩領の絆 - 紀行歴史遊学 https://gyokuzan.typepad.jp/blog/2021/12/%E4%B8%AD%E6%B4%A5%E4%BA%95.html