神保長誠

神保長誠は越中守護代。応仁の乱で活躍し、明応の政変後、将軍義稙を庇護し「越中公方」を樹立。忠義を貫きつつ、戦国時代の幕開けを加速させた。

戦国乱世の転換点を生きた武将・神保長誠の実像 ― 忠義と自立の相克

序章:神保長誠とは何者か ― 時代の転換点を生きた忠臣の実像

神保長誠(じんぼう ながのぶ、生年不詳 - 1501年)は、日本の歴史が室町時代の安定期から戦国時代の動乱期へと大きく舵を切る、まさにその転換点に生きた武将である。越中国(現在の富山県)の守護代という地方領主の立場にありながら、その活動は一国の枠を遥かに超え、応仁の乱から明応の政変に至るまで、京都の中央政局に深く、そして決定的な影響を及ぼした。彼の名は、主家である管領・畠山氏への揺るぎない忠誠と、政変によって追われた将軍・足利義稙を自領に匿い、亡命政権を樹立させたという前代未聞の壮挙によって、歴史に刻まれている。

しかし、神保長誠の生涯を単なる「忠臣」の物語としてのみ捉えることは、その歴史的実像の一面を捉えるに過ぎない。彼の行動は、旧来の主君への忠義という価値観に根差しながらも、結果として守護の権威を相対化させ、一守護代が将軍と直接結びつくという、室町幕府の支配秩序(守護・守護代体制)を根底から揺るがす事態を招来した。それは、意図せずして「下剋上」と「地方の時代」という戦国乱世の到来を加速させる役割を担うことになったのである。

本報告書は、神保長誠の出自と彼が拠った越中の権力基盤から説き起こし、応仁の乱における「点火者」としての役割、そして明応の政変後に「越中公方」を樹立するに至る彼の生涯を詳細に追跡する。さらに、その活動を支えた領国経営の実態を分析し、彼の死が後継者と神保家の運命に与えた影響までを考察する。これにより、旧時代の価値観に生きながら新時代の潮流を生み出した、この過渡期の重要人物の複合的かつ多角的な実像を明らかにすることを目的とする。神保長誠の生涯は、一個人の物語に留まらず、室町幕府という巨大なシステムが崩壊し、新たな秩序が模索される時代のダイナミズムそのものを映し出す鏡なのである。

第一章:神保氏の出自と越中における権力基盤

神保長誠が中央政局で活躍し得た背景には、彼個人の才覚のみならず、神保氏が数世代にわたって築き上げてきた強固な政治的・経済的基盤が存在した。その権力の源泉は、主家・畠山氏における譜代重臣という家格、越中西部における守護代としての統治実績、そして日本海交易の要衝・放生津がもたらす経済力という三つの柱によって支えられていた。

第一節:神保一族の源流と畠山氏との主従関係

神保氏の出自については、上野国多胡郡辛科郷神保邑(現在の群馬県高崎市)を名字の地とすること以外、確たる定説はない。惟宗(これむね)氏、平氏、橘氏など諸説が伝わっているが、一族が宗三郎・惣左衛門といった「宗」の字を含む仮名を代々用いていることなどから、惟宗氏を姓とする説が有力視されている 1 。

神保氏が歴史の表舞台に登場するのは南北朝時代であり、足利一門の名家である畠山氏に仕え、京都へ上ったことに始まる 1 。そして、貞治2年(1363年)に畠山基国が越中守護に任じられると、神保氏もそれに従って越中に入部し、以来、同国の歴史に深く関わることとなる 4 。この経緯から、神保氏は遊佐氏と並び、畠山家における「鎌倉以来」と称される譜代の家臣団の中核をなす存在であった 6 。

越中における神保氏の具体的な活動が史料上で確認できる初見は、嘉吉3年(1443年)に神保国宗が守護代としてその名を見せる記録である 1 。国宗は神保長誠の父、あるいは近親者と推測されており、この事実から、長誠の代に至る以前より、神保氏が越中守護代として確固たる地位を築いていたことがわかる 9 。

第二節:室町期越中の統治構造と神保氏の勢力圏

室町時代の守護は、幕政に参加するため京都に在住することが原則とされており、これを「守護在京制」と呼ぶ 10 。三管領家の一つである畠山氏もその例外ではなく、越中守護職を世襲しながらも、実際に現地に下向することは稀であった 11 。そのため、分国の統治は守護代と呼ばれる家臣に一任されるのが常であった。

当時の越中は、三人の守護代による分割統治体制が敷かれていた。東部の新川郡を椎名氏、西部の砺波郡を遊佐氏、そして中央部の婦負(ねい)・射水(いみづ)郡を神保氏がそれぞれ分担して治めていたのである 11 。

神保氏の拠点(本城)は、射水郡の放生津(ほうじょうづ、現在の富山県射水市新湊地区)に置かれた放生津城であった 1 。放生津は、古代から知られる湊(みなと)であり、中世には日本海交易の拠点として大いに栄えた 16 。神保氏はこの経済的・交通的な要衝を掌握することで、婦負・射水の両郡に強大な勢威を張るに至ったのである 8 。この地理的優位性は、後に長誠が将軍を庇護するという大事業を成し遂げる上での、重要な経済的基盤となった。

第二章:応仁・文明の乱と神保長誠 ― 中央政争の渦中へ

神保長誠の名が中央史に大きく登場するのは、応仁・文明の乱(1467年 - 1477年)においてである。彼はこの未曾有の大乱において、単なる一地方武将として参陣したのではなく、紛争を全国規模の内乱へと発展させる直接的なきっかけを作った「点火者」としての役割を果たした。その背景には、主家・畠山氏の家督問題と、長誠がその中で占めていた極めて重要な地位があった。

第一節:畠山家家督相続問題と長誠の立場

応仁の乱の遠因は、管領家・畠山氏の家督争いに遡る。当主であった畠山持国は、当初子に恵まれず、弟・持富の子である政長を養子として後継者に定めていた。しかし、後に側室との間に実子・義就が誕生すると、持国は政長を廃嫡し、義就を新たな後継者とした 5 。この決定に不満を抱いた政長派と、義就を擁立する派閥との間で深刻な対立が生じ、畠山家は二つに分裂した。

この家督争いにおいて、神保長誠は一貫して畠山政長を支持した。彼は単なる家臣ではなく、政長家の家政の一切を取り仕切る「執事」の地位にあったと記録されている 4 。執事とは、家中の軍事・政務を統括する最高幹部であり、主君の代理人ともいえる存在である。この事実は、長誠が政長派の筆頭格であり、その意思決定に深く関与していたことを示している。彼の立場は、越中という地方と京都という中央政局を結びつけるパイプ役であり、越中の軍事力を中央の政争に直接投入できる、当時としては稀有な権限を有していた。

第二節:御霊合戦 ― 応仁の乱の口火を切る

文正2年(1467年)正月、畠山政長と義就の両陣営は、ついに京都で武力衝突に至る。京都北区の上御霊神社(現在の御霊神社)に陣を構えた義就軍に対し、果敢に攻撃を仕掛けたのが、畠山政長方の先鋒を務めた神保長誠の軍勢であった 4 。この「御霊合戦」と呼ばれる戦いが、応仁・文明の乱の直接的な開戦の火蓋を切ったのである。

この合戦をきっかけに、それまで水面下で対立していた幕府の二大巨頭、細川勝元(東軍)と山名宗全(西軍)がそれぞれ政長と義就を支援する形で全面介入し、戦火は一気に京都全域、そして全国へと拡大していった 19 。神保長誠の挙兵は、あくまで主君・政長の家督問題を解決するための行動であった。しかし、その一撃は、将軍家の後継者問題や諸大名の対立といった、当時の幕府が抱えるあらゆる矛盾を爆発させる引き金となり、結果として11年にも及ぶ未曾有の大乱を招くことになった。この事実は、越中の一守護代に過ぎないはずの彼の行動が、いかに中央政局に直結し、強大な影響力を持ち得たかを如実に物語っている。彼は、応仁の乱という時代の分水嶺において、紛争の端緒を開いた中心人物の一人として、歴史にその名を刻むこととなったのである。

第三章:明応の政変と「越中公方」の樹立 ― 忠臣、将軍を奉ず

応仁の乱の終結後も、中央政局の混乱は収まらなかった。そのような中、明応2年(1493年)に発生したクーデター「明応の政変」は、神保長誠の生涯における最大のクライマックスであり、彼の忠義心と政治的力量が最も発揮された舞台であった。主君を失い、将軍が虜囚となるという絶望的な状況下で、彼は前代未聞の将軍救出作戦を敢行し、自らの領国に亡命政権「越中公方」を樹立させる。これは、日本の政治史において、地方の武士が中央の最高権威を擁して独自の政権を運営した画期的な事例であり、戦国時代の到来を告げる象徴的な出来事であった。

第一節:明応の政変と主君・政長の最期

明応2年(1493年)、10代将軍・足利義材(よしき、後の義稙)は、自らを将軍に擁立した管領・畠山政長と共に、長年の宿敵であった畠山義豊(よしとよ、義就の子)を討伐するため、河内国(現在の大阪府東部)へ出陣した 20 。しかし、将軍と管領が京都を留守にしたこの隙を突き、もう一人の管領・細川政元が京都でクーデターを決行する。政元は、新たな将軍として足利義澄を擁立し、義材と政長を朝敵として追討する挙に出たのである 22 。

遠征先の河内でこの報に接した将軍・政長軍は完全に孤立した。細川軍の総攻撃を受け、奮戦空しく政長は自刃。その子・尚順(ひさのぶ)は辛うじて紀伊国へ脱出し、将軍・義材は捕らえられて京都の龍安寺に幽閉された 22 。この一連の事件が「明応の政変」であり、これにより畠山尾州家(政長流)は壊滅的な打撃を受け、将軍が家臣によって廃立されるという幕府始まって以来の異常事態が現出した。

このとき、神保長誠は政変の難を逃れている。一説には、彼は持病の中風が悪化していたため、この河内遠征には従軍せず、京都の自邸で療養中であったとされる 25 。この偶然が、結果として畠山尾州家の主立った家臣が討死する中で、彼と彼の率いる軍事力を温存させることにつながった。そして、この温存された力が、次なる歴史的な行動の原動力となるのである。

第二節:将軍義稙の救出と放生津への奉迎

龍安寺に幽閉された足利義材(この頃、義稙と改名)であったが、同年6月、側近の手引きで深夜に京都を脱出することに成功する。この脱出劇の背後で手引きをした中心人物こそ、神保長誠であった 15 。義稙が数多いる武将の中から長誠を頼った理由は明白であった。第一に、長誠が亡き畠山政長の執事であり、最も信頼できる忠臣であったこと。第二に、長誠の領国である越中が、細川政元の直接的な支配が及ばない、地理的に安全な後背地であったことである。

長誠は、脱出してきた義稙を自らの本拠地である越中・放生津に丁重に迎え入れた。そして、放生津城に隣接する正光寺を仮の御所(越中御所)として提供し、その身を保護した 27 。一介の守護代が、京を追われたとはいえ現職の(と彼らが信じる)将軍を自領に迎え入れ、庇護下に置くというのは、まさに前代未聞の事態であった。

第三節:亡命政権「越中公方」の実態と意義

こうして放生津に樹立された足利義稙の亡命政権は、後に「越中公方(えっちゅうくぼう)」あるいは「放生津幕府」と称されることになる 27 。この政権は、単なる亡命者の集まりではなかった。義稙はここを拠点として、将軍の権威の象徴である御判御教書や御内書、奉行人奉書などを盛んに発給し、京都の細川政権に対抗する正統な幕府として機能しようと試みた 27 。

もちろん、その実態は管領や侍所頭人といった幕府の主要な役職が空席のままであり、幕府と呼ぶには不完全な体制であったことは否めない 27 。しかし、この「越中公方」は決して孤立無援ではなかった。その活動を支えたのは、主催者である神保長誠を筆頭に、亡き政長の嫡子・畠山尚順、そして細川政権に対抗する北陸の諸大名たちであった。能登守護・畠山義統、加賀守護・富樫泰高、越後守護・上杉房能といった勢力が義稙の下に馳せ参じ、一つの反細川連合を形成したのである 27 。

|

役割/立場 |

氏名 |

当時の状況と動向 |

典拠 |

|

公方(将軍) |

足利義稙(義材) |

明応の政変で将軍職を追われ、京都を脱出。越中にて再起を図る。 |

27 |

|

庇護者(主催者) |

神保長誠 |

亡き主君・畠山政長の忠臣。義稙を救出し、自領・放生津に迎え入れ、亡命政権の運営を全面的に支援。 |

15 |

|

中核支持者 |

畠山尚順 |

畠山政長の嫡子。父の仇である細川政元・畠山義豊と戦うため、義稙を奉じて反攻の機会を窺う。 |

25 |

|

周辺支持大名 |

畠山義統(能登守護) |

同族の尚順を支援し、義稙方に与力。 |

27 |

|

周辺支持大名 |

上杉房能(越後守護) |

細川政元政権と距離を置き、義稙を支持。 |

27 |

|

周辺支持大名 |

朝倉貞景(越前守護) |

当初は義稙を支持。後に義稙を自領に迎える。 |

27 |

|

周辺支持大名 |

富樫泰高・稙泰(加賀守護) |

義稙を支持するも、国内の一向一揆との対立で不安定な状況。 |

27 |

この「越中公方」の樹立は、神保長誠の忠義心から発した行動であったが、その結果は極めて「下剋上」的な意味合いを帯びることとなった。本来、守護代は守護を介して将軍と結びつくのが室町幕府の秩序であった。しかし長誠は、主家である畠山氏(当主・尚順)をいわば自らの保護下に置き、将軍と直接結びついて政権を運営した。これは、守護代が守護の権威を実質的に凌駕し、将軍と直結するという身分秩序の逆転現象に他ならない。

この出来事は、もはや幕府の権威が京都という地理的中心に限定されず、実力さえあれば地方からでも中央政局を動かしうることを天下に示した。神保長誠の行動は、旧秩序への忠誠を貫くためのものでありながら、皮肉にもその旧秩序の崩壊を決定づけ、戦国という新たな時代の到来を告げる号砲となったのである。

第四章:長誠の領国経営と権力基盤

神保長誠が応仁の乱での活躍や「越中公方」の樹立といった、中央政局を揺るがすほどの活動を展開できた背景には、彼の卓越した領国経営と、それによって築かれた強固な権力基盤があった。彼の力は、単なる軍事力や主家における家格だけでなく、複数の分国にまたがる統治能力と、日本海交易の掌握による強大な経済力によって裏打ちされていた。

第一節:二カ国にまたがる守護代としての統治

神保長誠の権力基盤を理解する上で特筆すべきは、彼が越中一国の守護代に留まらなかった点である。史料によれば、彼は越中の婦負・射水両郡の守護代であると同時に、主君・畠山政長が領するもう一つの主要な分国、紀伊国(現在の和歌山県)においても分郡守護代を兼務していた 8 。

畠山氏は河内・紀伊・越中・山城といった複数の分国を持つ大守護であったが、当主は在京が常であったため、各国の統治は遊佐氏や神保氏といった重臣に委ねられていた 7 。その中でも長誠が、畿内に近い重要拠点である紀伊と、遠隔地である越中の両方で守護代職を担っていたという事実は、彼が畠山家中においていかに重用され、広範な影響力を持っていたかを示す動かぬ証拠である。この二カ国にまたがる統治経験は、彼に広域的な視野と高度な政治的調整能力をもたらし、単なる地方領主ではない、畠山氏権力の中枢を担う人物としての地位を確立させた。

第二節:日本海交易の掌握と経済力

長誠の政治的・軍事的活動を財政面から支えた最大の源泉は、本拠地・放生津がもたらす経済力であった。放生津は、鎌倉時代から日本海側の重要な港町として知られ、室町時代にはその繁栄が頂点に達していた 16 。

当時の日本海には、北は津軽の十三湊(とさみなと)から、南は若狭の敦賀湊に至る「北国航路」と呼ばれる一大交易ルートが確立されていた 30 。放生津は、このルートのほぼ中間に位置する絶好の立地条件にあり、越中産の米や海産物を積み出すだけでなく、蝦夷地の昆布や山陰の鉄、畿内の綿製品など、全国各地の物産が集まる一大流通拠点として賑わっていた 30 。

神保長誠はこの交易の要衝を完全に掌握し、港に出入りする船から徴収する関税や、自ら交易に乗り出すことで得られる莫大な商業利益を独占していたと考えられる。将軍・足利義稙とその一行、さらには彼らを支持する諸大名や公家衆を約5年間にわたって庇護し、「越中公方」という亡命政権の運営を可能にした財政的基盤は、まさしくこの放生津からもたらされたものであった。彼の忠義は精神論に留まらず、それを現実に実行可能とする強大な経済力に支えられていたのである。この点において、長誠は旧来の武士の枠を超え、流通と商業の重要性を理解し、それを自らの権力基盤に組み込んだ、戦国大名の先駆けともいえる側面を持っていた。

第五章:晩年と死、そして神保家のその後

神保長誠の生涯をかけた忠義と中央政局への介入は、神保家の名声を歴史的な高みへと押し上げた。しかし、その栄光は永続せず、彼の死後、神保家は大きな試練に見舞われることになる。長誠が築き上げた偉大な政治的遺産は、後継者の代で正しく継承されず、むしろ家の没落を招く一因となった。その過程は、一個の英雄の成功が、必ずしも一族の安泰を保証しないという、戦国時代の非情な現実を浮き彫りにしている。

第一節:越中公方の終焉と長誠の最期

放生津に拠点を置いた足利義稙は、神保長誠や北陸諸大名の支援を受け、再三にわたり上洛戦を試みた。しかし、細川政元が率いる幕府軍の抵抗は根強く、いずれも失敗に終わる 9 。京都への帰還が困難であると悟った義稙は、新たな、そしてより強力な支援者を求めて西国へと目を向けた。明応7年(1498年)、義稙は周防国(現在の山口県)の太守・大内義興を頼り、約5年間滞在した越中を去った 27 。これをもって、日本の政治史に特異な一時期を画した「越中公方」は、その幕を閉じることとなる。

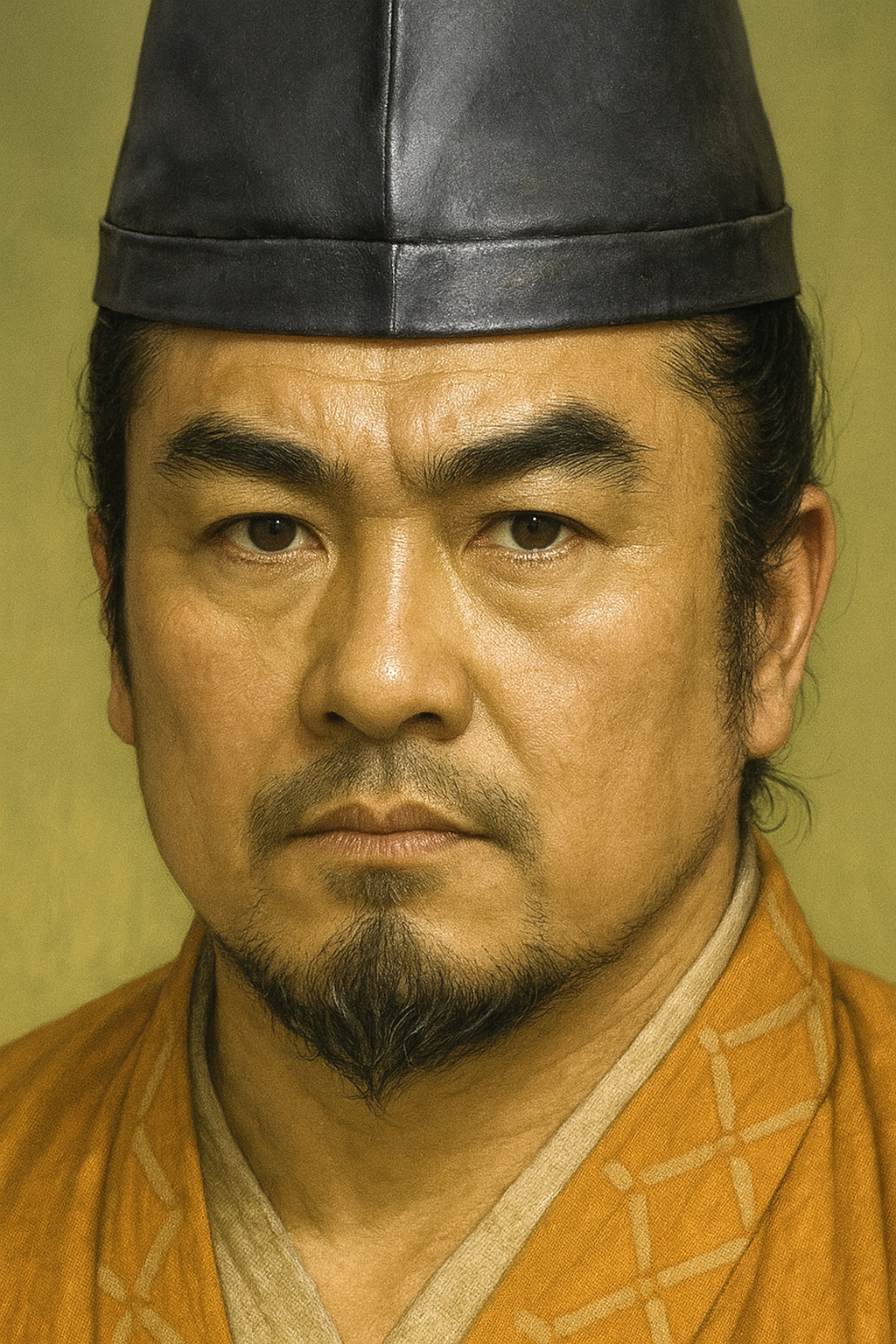

将軍が去った後の長誠の動向は詳らかではないが、彼が歴史の舞台から静かに姿を消すのはそのわずか3年後のことであった。文亀元年11月18日(1501年12月28日)、神保長誠は病によりその波乱の生涯を閉じた 9 。富山市の本覚寺には、後世に描かれた「神保長誠像」と伝わる肖像画が残されているが、これは江戸時代後期の作とみられており、彼の生前の面影を直接伝えるものではない 9 。

第二節:後継者・神保慶宗と長誠の遺産

長誠の死後、神保家の家督は嫡男の慶宗(よしむね)が継承した 11 。慶宗は初名を慶良といい、その「慶」の一字は、主君である畠山尚慶(尚順)から偏諱(へんき、主君が家臣に名前の一字を与えること)を賜ったものであった 11 。この事実は、長誠の死後も、神保家と主家・畠山氏との間に良好な主従関係が維持されていたことを示唆している。

長誠が遺したものは大きかった。応仁の乱での武功、そして将軍を保護したという比類なき功績は、神保家の家格と名声を飛躍的に高めた。また、「越中公方」を通じて築かれた北陸諸大名との人脈も、後継者にとって大きな政治的遺産となったはずである。しかし、その一方で、中央政局への過度な介入は、細川政権という強大な敵を生み出し、周辺勢力との間に新たな緊張関係をもたらす火種ともなっていた。

第三節:「越中永正の乱」― 長誠の栄光が招いた悲劇

偉大な父が遺した栄光は、皮肉にも息子・慶宗に過信と増長をもたらしたのかもしれない。慶宗は、父が築いた権威を背景に、次第に主君である畠山尚順からの自立を画策し始める。その野心が引き起こしたのが、永正3年(1506年)の「般若野の戦い」であった。この戦いで慶宗は、畠山尚順の要請で越中に援軍として駆けつけた越後守護代・長尾能景(上杉謙信の父)を、一向一揆と結託して謀殺するという暴挙に出る 33 。

この裏切りは、神保家と長尾家との間に、十数年にわたる修復不可能な遺恨を生んだ。父・能景の仇を討つことを誓った長尾為景(謙信の父)は、永正17年(1520年)、主君・畠山尚順と連合軍を結成し、慶宗討伐のために越中へ大軍を侵攻させた 36 。慶宗は遊佐氏や椎名氏を味方につけて抵抗するも、新庄城の決戦で大敗を喫し、自刃に追い込まれた 33 。この一連の戦乱は「越中永正の乱」と呼ばれ、これにより神保家は一時的に壊滅状態となり、その勢力を大きく減退させることとなった 18 。

神保長誠の生涯をかけた忠義と功績は、神保家の名声を頂点にまで押し上げた。しかし、そのあまりに大きな成功体験は、次代の慶宗に「もはや主家や周辺勢力の意向を顧みずとも、神保家は自立独行できる」という錯覚を抱かせた可能性がある。父が築いた偉大な遺産は、後継者の代で家の存続を脅かす負の遺産へと転化してしまったのである。この悲劇的な結末は、一人の英雄の死後、その栄光をいかに継承していくかという、歴史における世代交代の難しさを物語る教訓的な事例といえよう。

結論:戦国乱世の先駆けとなった忠臣

本報告書を通じて、神保長誠の生涯を多角的に分析した結果、彼は単なる一地方の忠臣という枠には収まらない、きわめて複合的で、時代の転換点を象徴する人物であったことが明らかになった。彼の歴史的評価は、以下の二つの相矛盾する側面を統合することによって、初めてその全体像が描き出される。

第一に、神保長誠は、室町幕府が育んだ旧来の価値観、すなわち主君への「忠義」を生涯貫いた、いわば「最後の武士」の一人であった。応仁の乱における挙兵は主君・畠山政長の家督を守るためであり、明応の政変後の将軍・足利義稙の保護は、非業の死を遂げた政長の遺志を継ぎ、その正統性を守るための行動であった。彼の行動原理は、徹頭徹尾、畠山尾州家への奉公という、室町武士としての美徳に根差していた。

第二に、その忠義に基づく行動が、皮肉にも旧秩序の解体を促進し、戦国という新時代の到来を告げる役割を果たしたという点である。彼が樹立した「越中公方」は、守護代が守護を凌駕し、将軍と直接結びつくという、幕府の身分秩序を根底から覆すものであった。これは、権力の中心がもはや京都に限定されず、実力を持つ地方領主が独自の政治的影響力を行使する「地方の時代」の幕開けを象徴する出来事であった。彼は自らの意思とは裏腹に、「下剋上」という新たな時代の潮流を創り出す先駆けとなったのである。

結論として、神保長誠は、室町幕府の旧秩序に忠誠を誓う「守護代」でありながら、その行動の結果として、自らの実力で領国を支配する「戦国大名」の先駆的モデルを提示した、二律背反的な人物であったと評価できる。彼の生涯は、武士の価値観が「主家への忠義」から「自らの実力による領国支配」へと移行していく、まさにその歴史的転換点に位置している。

神保長誠という一人の武将の生涯を追うことは、室町時代が終焉し、戦国時代が幕を開ける時代のダイナミズムそのものを理解することに繋がる。彼の忠義は疑いなく本物であった。しかし、その忠義を貫徹するために彼が発揮した力は、もはや旧来の秩序の枠内には収まりきらないほど強大なものであった。この抗い難い矛盾こそが、神保長誠という武将の歴史的魅力と、日本史上における重要性の核心をなしているのである。

引用文献

- 神保氏(じんぼうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%A5%9E%E4%BF%9D%E6%B0%8F-1176914

- 武家家伝_神保氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/zinbo_k.html

- 武家家伝_神保氏抄 http://www2.harimaya.com/sengoku/html/zinbo_k2.html

- 神保長職(じんぼながもと)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%A5%9E%E4%BF%9D%E9%95%B7%E8%81%B7-1344825

- ふるさと再発見 富山県ができるまで | GOOD LUCK TOYAMA|月刊グッドラックとやま https://goodlucktoyama.com/article/feature/%E3%81%B5%E3%82%8B%E3%81%95%E3%81%A8%E5%86%8D%E7%99%BA%E8%A6%8B%E3%80%80%E5%AF%8C%E5%B1%B1%E7%9C%8C%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%BE%E3%81%A7

- マイナー武将列伝・神保長職 - BIGLOBE https://www2s.biglobe.ne.jp/gokuh/ghp/busho/bu_0019.htm

- 畠山氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%A0%E5%B1%B1%E6%B0%8F

- 神保長誠(じんぼながのぶ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%A5%9E%E4%BF%9D%E9%95%B7%E8%AA%A0-1344824

- 神保長誠 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E4%BF%9D%E9%95%B7%E8%AA%A0

- 「守護大名」は教科書から消える⁉室町武士の最新研究【ゆっくり室町時代解説】 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=mYjVh1ABVHo

- HT11 神保国久/国氏 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/ht11.html

- 【畠山氏の河内支配】 - ADEAC https://adeac.jp/tondabayashi-city/text-list/d000020/ht000078

- 越中守護職一覧 http://www1.cnh.ne.jp/minton2/Gallery-3-2-3.html

- 富山城の歴史 - 松川遊覧船 https://matsukawa-cruise.jp/reading/history-of-toyama-castle/

- 神保長誠 | 人物詳細 | ふるさとコレクション | SHOSHO - 石川県立図書館 https://www.library.pref.ishikawa.lg.jp/shosho/furucolle/list/prsn06237

- 新湊博物館とは https://shinminato-museum.jp/about/

- 築山行事 - 射水市 https://www.city.imizu.toyama.jp/appupload/EDIT/118/118511.pdf

- 戦国時代編2 - 富山市 https://www.city.toyama.toyama.jp/etc/maibun/toyamajyo/history/sengoku2.htm

- 応仁の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%9C%E4%BB%81%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 足利義材が身を寄せた放生津に存在した亡命政権~「流れ公方」と呼ばれた室町幕府10代将軍 (2ページ目) - まっぷるウェブ https://articles.mapple.net/bk/17296/?pg=2

- 畠山政長 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%A0%E5%B1%B1%E6%94%BF%E9%95%B7

- 明応の政変 - ホームメイト - 名古屋刀剣ワールド https://www.meihaku.jp/japanese-history-category/meiounoseihen/

- 山本氏も引き揚げたと見られる。閏四月二十二日、畠山政長らの籠もる正覚寺城(現大阪市)に細川政元方の総攻撃が敢行され - 上富田町文化財教室シリーズ http://www.town.kamitonda.lg.jp/section/kami50y/kami50y14005.html

- 管領 畠山氏 - 探検!日本の歴史 - はてなブログ https://tanken-japan-history.hatenablog.com/entry/kanrei-hatakeyama

- 畠山尚順 管領家の若さまからの転落人生 - 周防山口館 https://suoyamaguchi-palace.com/flower-palace/hatakeyama-hisanobu/

- 室町時代・戦国時代と越中国 http://ettyuukyoudoshi.seesaa.net/article/242156525.html

- 越中公方 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%8A%E4%B8%AD%E5%85%AC%E6%96%B9

- 城を核に 都市の軌跡を たどる - 射水商工会議所 https://imizucci.jp/wp/wp-content/uploads/historia7-houjyoudujyoukasanpo.pdf

- 「流れ公方」足利義稙(二) 明応の政変 - 日本の歴史 解説音声つき https://history.kaisetsuvoice.com/Nanboku36.html

- 波を先取り、 舵を切る。 - 射水商工会議所 https://imizucci.jp/wp/wp-content/uploads/historia9.pdf

- 越中の岩瀬湊 http://v-rise.world.coocan.jp/rekisan/htdocs/infoseek090519/hokuriku/iwase/iwase.htm

- みやこ町歴史民俗博物館-WEB博物館「みやこ町遺産 ... - ADEAC https://adeac.jp/miyako-hf-mus/texthtml/d200040/mp010002-200040/ht040970

- 神保慶宗(じんぼ・よしむね) ?~1520 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/JinboYoshimune.html

- 畠山尚順 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%A0%E5%B1%B1%E5%B0%9A%E9%A0%86

- 越中の戦国時代 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%8A%E4%B8%AD%E3%81%AE%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3

- 長尾為景の越中侵攻戦:その2 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/ka/NagaoTamekage~Eccyuu2.html

- 永正の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E6%AD%A3%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 越中永正の乱 - 能登畠山氏七尾の歴史 https://nanao.sakura.ne.jp/wars/1519_eisyowars.html

- 【永正の乱】 https://higashiyamatoarchive.net/ajimalibrary/00%E6%AD%B4%E5%8F%B2/%E3%80%90%E6%B0%B8%E6%AD%A3%E3%81%AE%E4%B9%B1%E3%80%91.html