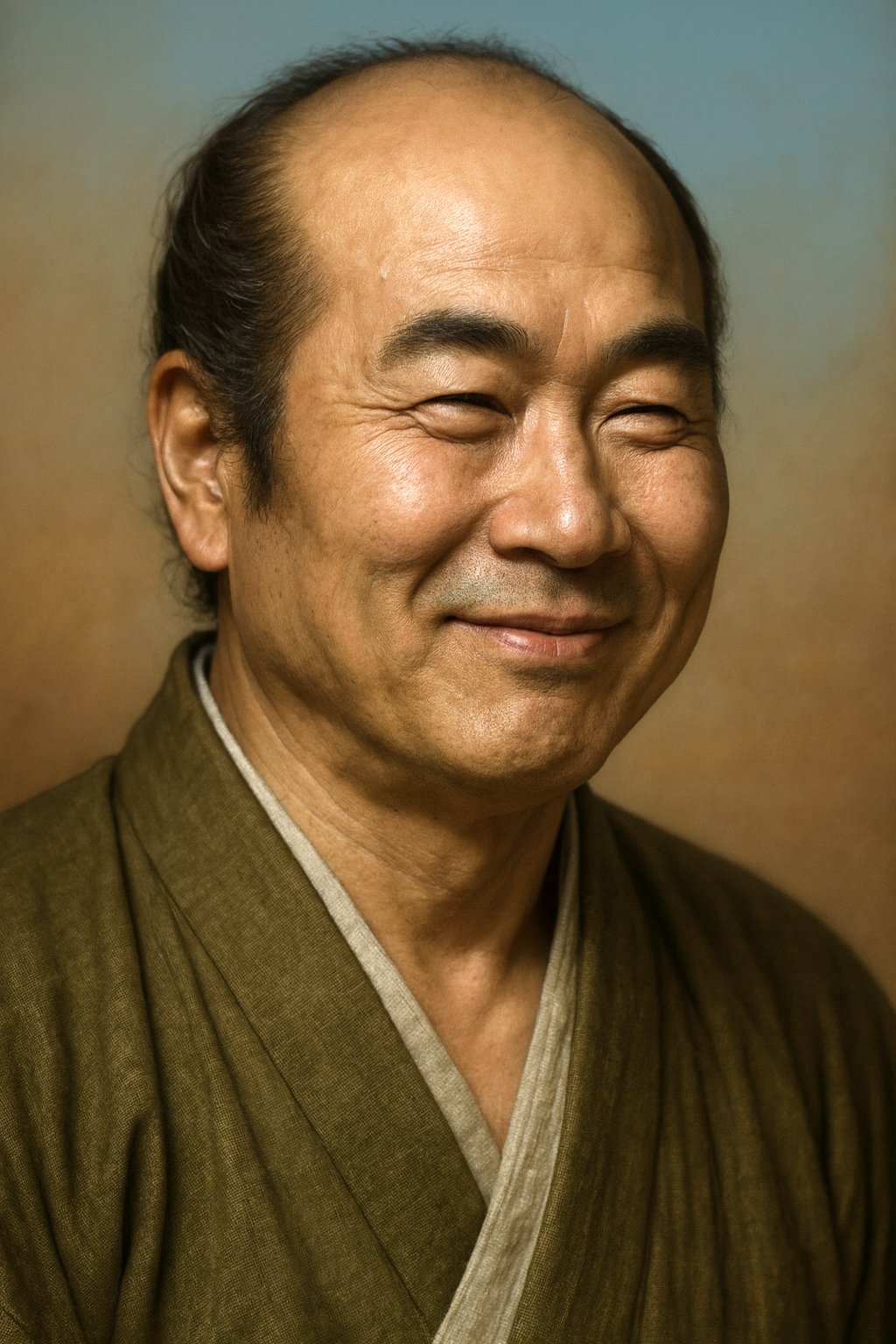

神屋宗湛

神屋宗湛は博多の豪商・茶人。石見銀山開発で富を築き、豊臣秀吉の博多復興事業を主導。茶の湯を通じて天下人と交流し、黒田藩の御用商人として活躍した。

乱世を駆けた天秤―博多豪商・神屋宗湛の実像

序章:宗湛をめぐる誤解と真実

戦国時代の筑前博多を語る上で、神屋宗湛(かみや そうたん)という名は避けて通れない。しかし、その実像はしばしば誤解や断片的な情報の中に霞んでいる。利用者様が当初お持ちであった「1512年~1562年頃に活躍」という情報は、宗湛の生きた時代とは大きく異なる。諸説あるものの、彼の生年は天文20年(1551年)あるいは天文22年(1553年)、没年は寛永12年(1635年)とされており、実に80年以上にわたる長大な生涯を送った人物である 1 。これは、織田信長が台頭し、豊臣秀吉が天下を統一、そして徳川家康が江戸幕府を開き、その体制が盤石となるまで、日本の歴史が最も激しく変転した時代を丸ごと生き抜いたことを意味する。

宗湛の生涯は、単なる一地方商人の成功譚に留まらない。彼は商人であると同時に、当代一流の茶人であり、天下人の懐刀として動く政商であり、そして都市の再生を担うプロデューサーでもあった。これら複数の顔を巧みに使い分け、富と文化、そして政治を天秤にかけながら、激動の時代をいかにして乗りこなし、自らの価値を最大化していったのか。本報告書は、その多面的かつ戦略的な実像を、あらゆる角度から解き明かすことを目的とする。

彼の驚異的な長寿は、単に生物学的な事実以上の、極めて戦略的な意味合いを持つ。同時代の武将や商人の多くが戦乱や政争の露と消える中、宗湛は織田、豊臣、徳川という三つの異なる政権を実体験する機会を得た。これは、それぞれの時代の権力構造、経済政策、文化の潮流を肌で感じ、自らの立ち位置を柔軟に調整するための、比類なき時間的猶予を与えられたに等しい。彼の成功は、天賦の才や潤沢な資産のみならず、この「時間の利」を最大限に活用し、旧時代の有力者との関係、織豊政権下での中央との太いパイプ、そして徳川政権下での地方における新たな地位という、異なる時代の人脈と経験を「複層的に蓄積」できた結果なのである。

表1:神屋宗湛 年表

|

西暦 |

和暦 |

年齢(数え) |

宗湛の動向 |

主な歴史的出来事 |

|

1553 |

天文22 |

1歳 |

博多の貿易商の家に生まれる 2 。 |

|

|

1582 |

天正10 |

30歳 |

(伝)織田信長に謁見 4 。 |

本能寺の変 |

|

1586 |

天正14 |

34歳 |

上洛し、大徳寺にて出家。「宗湛」と号す 2 。 |

|

|

1587 |

天正15 |

35歳 |

大坂城の茶会で豊臣秀吉に謁見、千利休と同席 1 。秀吉の博多復興事業(太閤町割)に従事 2 。 |

九州平定 |

|

1592 |

文禄元 |

40歳 |

文禄の役(朝鮮出兵)で兵站を担当。肥前名護屋での商売を許可される 2 。 |

|

|

1598 |

慶長3 |

46歳 |

|

豊臣秀吉 死去 |

|

1600 |

慶長5 |

48歳 |

|

関ヶ原の戦い |

|

1601 |

慶長6 |

49歳 |

筑前に入国した黒田長政の御用商人となる。福岡城築城に資金援助 7 。 |

|

|

1624 |

寛永元 |

72歳 |

黒田忠之の命により、名物茶入「博多文琳」を献上 8 。 |

|

|

1635 |

寛永12 |

83歳 |

博多にて死去。墓所は妙楽寺 2 。 |

|

第一部:巨富の源流 ― 神屋一族と石見銀山

神屋宗湛の成功を理解するためには、彼が一代で財を成した「成り上がり」ではなく、数世代にわたって蓄積された巨大な富と無形の資産を継承した人物であることをまず認識せねばならない。神屋家は室町時代中期から博多を拠点とする有力な商家であり、遣明船の総船頭を務めるなど、古くから海外貿易に深く関与していた 2 。

曽祖父・神屋寿貞の偉業

宗湛の成功の礎を築いたのは、彼の曽祖父にあたる神屋寿貞(じゅてい)である 6 。寿貞は、生没年不詳ながら戦国時代初期に活躍した商人で、同時に鉱業家、そして茶人としても知られる多才な人物であった 11 。

彼の最大の功績は、当時日本最大、ひいては世界有数の産出量を誇った 石見銀山(島根県)の本格的な開発 に携わったことである 4 。16世紀、日本は世界の銀の約3分の1を産出していたと推定されており、寿貞はその莫大な富の源泉の一つを掘り当てたのである 7 。彼は産出した銀を博多へ運び、それを元手として対外貿易に注ぎ込むことで、神屋家を博多でも屈指の大商人へと押し上げた 6 。

銀が紡いだ「国際性」と「文化資本」

神屋家の富の源泉が「銀」であったという事実は、宗湛に二つの極めて重要な遺産をもたらした。第一に、銀を介した国際貿易が必然的に育む「国際的な視野と情報網」である。16世紀の世界経済において、銀はアジアとヨーロッパを結ぶ基軸通貨であり、石見銀山の銀もまた、そのグローバルなネットワークを通じて流通していた。つまり神屋家は、単に国内で富を蓄えるだけでなく、常に世界の経済動向の最前線に身を置いていた。これにより、海外の情勢、新たな商品、先進技術に関する最新の情報が、一族の下に集積される体制が築かれていたのである。

第二に、莫大な富を社会的権威へと転換するための「文化資本」の蓄積である。戦国の世において、富の過度な誇示は権力者からの嫉妬や理不尽な没収を招きかねない危険な行為であった。しかし、曽祖父・寿貞がそうであったように、神屋家は富を「茶の湯」という文化的なフィルターを通して表現することを選んだ 11 。茶の湯の世界では、経済的な富は「洗練された趣味」や「深い教養」へと昇華され、武士階級からも尊敬を集める社会的ステータスとなる。宗湛が後に天下人たちと渡り合う上で駆使する洗練された文化戦略は、決して彼一人の才覚によるものではなく、曽祖父の代から受け継がれてきた、この「富を文化に転換する」という家業の伝統そのものであった。宗湛は、単なる財産ではなく、この「国際性」と「文化資本」という無形の資産を相続し、それを時代の要請に合わせて増幅させることで、歴史の表舞台へと躍り出たのである。

第二部:時代のうねりの中で ― 権力者たちとの邂逅

宗湛の生涯は、時の権力者たちとの出会いと関係構築の連続であった。彼は自らの持つ経済力と文化的素養を武器に、激動の政治の中心へと巧みに分け入っていった。

表2:神屋宗湛と主要人物の関係性

|

人物名 |

宗湛との関係性 |

象徴的な出来事・逸話 |

|

豊臣秀吉 |

保護者と被保護者、政商 |

大坂城での茶会で「筑紫ノ坊主」と呼ばれる 1 。博多復興事業(太閤町割)を主導 6 。朝鮮出兵で兵站を担当 2 。 |

|

千利休 |

師と弟子 |

直接茶の湯を学ぶ 7 。秀吉の茶会で同席し、交流を深める 1 。 |

|

黒田長政・如水 |

新たな主君と御用商人 |

如水とは茶の湯を通じて旧知 7 。福岡城築城に際し資金援助 7 。長政から御用商人に任じられる 7 。 |

|

島井宗室 |

ライバルであり盟友 |

共に「博多三傑」と称される 6 。博多復興事業で協力 6 。本能寺の変の際に共に難を逃れたとも伝わる 7 。 |

|

徳川家康 |

警戒される存在 |

秀吉との関係が深かったため、徳川政権下では冷遇されたと伝わる 2 。海外貿易への協力はあったとされる 2 。 |

|

津田宗及 |

先輩格の茶人、仲介者 |

堺の豪商茶人。宗及の斡旋により秀吉に近づいたとされる 15 。『宗湛日記』にも頻繁に登場する。 |

中央政界への進出

宗湛は、島津氏と大友氏の抗争など、九州の戦乱が激化する中で、一時的に博多を離れ、肥前国唐津(佐賀県)に拠点を移して商売を続けていた 2 。この時期の活動は、権力者の許可を得ない密貿易的な側面も持っていたとされる 6 。しかし、時代の潮流が織田信長へと傾くのを見ると、彼は中央政界への接触を試みる。信長に謁見したという記録が残っており 4 、この時点で既に、地方の枠に収まらない広い視野と野心を持っていたことが窺える。

豊臣秀吉との運命的な出会い

本能寺の変後、天下人の地位を確立しつつあった豊臣秀吉の時代が到来すると、宗湛は決定的な行動に出る。天正14年(1586年)、京に上り、大徳寺で剃髪得度し「宗湛」と号した 2 。そして翌天正15年(1587年)、堺の豪商茶人・津田宗及の仲介を得て 15 、秀吉が主催した大坂城の大茶会に招かれる。この席で宗湛は、秀吉から親しみを込めて**「筑紫ノ坊主(つくしのぼうず)」**と呼ばれ、当代随一の茶人・千利休とも初めて顔を合わせた 1 。

この出会いは、宗湛の運命を大きく変える。彼が記したとされる『宗湛日記』によれば、秀吉は居並ぶ大名や茶人たちの中から宗湛を特別扱いし、「ノコリノハノケテ筑紫ノ坊主一人二能ミセヨ(他の者はさておき、筑紫の坊主一人によく見せよ)」と命じ、秘蔵の名物茶器の単独拝見を許すという破格の厚遇を示した 16 。この逸話は、秀吉が宗湛の持つ財力だけでなく、その文化的素養や人物そのものに強い関心を抱いたことを物語っている。

政商としての飛躍

秀吉の知遇を得た宗湛は、単なる商人から、国家的な事業に関与する「政商」へと飛躍を遂げる。秀吉の九州平定に際しては、資金面で多大な援助を行った 14 。これは、戦国時代の豪商が、時には大名の戦費を調達する「武器商人」としての一面を持っていたことを示している。

さらに、文禄・慶長の役(朝鮮出兵)においては、その真価を遺憾なく発揮する。宗湛は兵糧米の集積や輸送管理といった**兵站(へいたん)**の責任者として、巨大な軍事行動を後方から支えるという極めて重要な役割を担った 2 。秀吉は、出兵の拠点であった肥前名護屋(佐賀県唐津市)の城下町における独占的な商業活動を宗湛に許可し、彼はこの事業を通じて莫大な利益を上げた 2 。こうして宗湛は、秀吉の晩年に至るまで側近として活躍し、豊臣政権下で博多商人の第一人者としての地位を不動のものとしたのである。

出家と茶会 ― 戦略的アイデンティティの構築

宗湛の上洛、出家、そして茶会への参加という一連の行動は、単なる処世術や時流に乗った動きと見るだけでは本質を見誤る。これは、自らの社会的アイデンティティを、単なる「金儲けのうまい商人」から「わびさびを解する文化人(茶人)」へと、極めて戦略的に再定義する行為であった。当時の社会において、商人は武士階級の下に位置づけられていたが、「茶の湯」は身分を超えた交流が許される特殊な空間であった。茶室という閉ざされた小宇宙の中では、大名も商人も「亭主」と「客」という対等な関係性で結ばれる。

宗湛が「善四郎」という俗名から「宗湛」という法号を名乗り、「筑紫ノ坊主」として秀吉に認知されたことは、彼を権力者にとって単なる資金源ではなく、文化的な対話が可能なパートナーへと昇華させる効果があった。これは、自らの価値を最大化し、最高権力者との交渉を有利に進めるための、極めて高度な自己演出であり、アイデンティティ戦略だったのである。

第三部:灰燼からの創造 ― 博多復興と「太閤町割」

宗湛の功績の中で、後世に最も大きな影響を与えたものの一つが、戦乱で荒廃した国際港・博多の復興事業である。これは、彼の商人としての才覚と、政治家としての実行力が見事に結実した一大プロジェクトであった。

荒廃した国際港・博多

中世以来、自治都市として繁栄を極めた博多は、戦国時代を通じて島津氏や大友氏、龍造寺氏らの抗争の舞台となり、その市街は壊滅的な打撃を受けていた 2 。かつての賑わいは失われ、宗湛が秀吉と出会った頃には、見る影もなく焦土と化していたのである。

「太閤町割」の実行者として

九州を平定した豊臣秀吉は、博多を大陸との貿易、そして来るべき朝鮮出兵の拠点として重要視していた。天正15年(1587年)、秀吉は宗湛らを伴って船上から博多の惨状を視察し、その場で都市の全面的な再建を命じた 1 。

この博多の新たな都市計画、通称**「太閤町割(たいこうまちわり)」**の実行責任者として白羽の矢が立ったのが、神屋宗湛と、同じく「博多三傑」に数えられる島井宗室であった 6 。秀吉は、なぜ武士の奉行ではなく、彼ら商人にこの大事業を委ねたのか。それは、博多を迅速に商業都市として再生させるためには、軍事的な論理ではなく、商人の活力と経済合理性を最大限に引き出す必要があると判断したからに他ならない。

宗湛らは、商人たちの意見を集約し、博多の町を碁盤の目状に区画整理した。さらに、商工業の自由な発展を促す「楽市楽座」を導入し、治安維持のために武士がみだりに町へ立ち入ることを禁じるなど、商人が活動しやすい革新的な都市制度を次々と実現させていった 6 。

この多大な功績に対し、秀吉は宗湛を厚く遇した。現在の福岡市博多区奈良屋町にあたる場所に、 間口13間半(約24.5メートル)、奥行30間(約54.5メートル)という広大な屋敷地を与え、さらに町役(ちょうやく、都市に課される税)を永代免除 するという破格の特権を授けたのである 1 。

豊国神社の創建

宗湛は、この恩義に報いるため、早くから自らの屋敷内に博多復興の恩人である秀吉の霊を祀っていた 7 。これが元となり、後年、博多復興三百年を記念した明治19年(1886年)に、その屋敷跡に秀吉を祀る

豊国神社 が創建された 1 。興味深いことに、この神社の神体は、太閤町割の際に実際に使用された「六尺六寸の間杖(ものさし)」であったと伝えられている(戦災で焼失) 1 。この事実は、宗湛と博多復興、そして秀吉への崇敬がいかに分かちがたく結びついていたかを雄弁に物語っている。

都市プロデューサーとしての宗湛

博多復興における宗湛の役割は、単なる命令の実行者や奉行に留まるものではなかった。彼は、天下人・秀吉の壮大な構想を汲み取り、それを博多の商人たちの利益と合致させる形で具現化する、両者の間に立つ完璧な「都市プロデューサー」であった。彼が手にした広大な屋敷と特権は、一個人の褒賞であると同時に、彼が博多商人全体の利益を代表する存在として、天下人から公的に認められたことの証左であった。この屋敷は、彼の私邸であると同時に、近世商業都市として再生した博多の自治と繁栄を象徴する「ヘッドクォーター」としての役割を担っていたのである。

第四部:静寂の闘争 ― 茶人・宗湛の世界

神屋宗湛を語る上で、彼の茶人としての一面は、商人や政商としての顔と不可分である。彼にとって茶の湯は、単なる趣味や教養ではなく、情報戦、心理戦、そして経済活動が繰り広げられる「もう一つの戦場」であった。

茶の湯の道へ

宗湛は、当代随一の茶人であった 千利休 に直接師事し、そのわび茶の精神を深く学んだ 7 。また、津田宗及や今井宗久といった堺の豪商茶人たちとも頻繁に茶会を催し、深い交流を結んだ 2 。彼にとって茶の湯は、信長や秀吉といった最高権力者と知遇を得て、その懐に深く入り込むための極めて有効な手段だったのである 7 。

補論一:『宗湛日記』の価値と論争

宗湛が残したとされる茶会記録**『宗湛日記』 (『神屋宗湛日記』)は、津田宗及の『天王寺屋会記』などと並び、安土桃山時代の茶の湯文化を伝える 四大茶会記**の一つに数えられる極めて貴重な史料である 17 。この日記には、秀吉や利休、諸大名が参加した茶会の様子、そこで用いられた道具の銘や特徴、交わされた会話、供された懐石料理の献立までが生々しく記録されており、豊臣政権中枢の文化と政治の実際を知る上での一級史料と評価されている 14 。

しかしその一方で、現存する写本は江戸時代以降のものであり、後世の加筆や創作が含まれているとする 偽書説 も学術界では根強く存在する 14 。特に、黒田家が筑前に入国した慶長5年(1600年)以降の記述の信憑性については、慎重な検討が必要とされる。とはいえ、偽書説を考慮に入れたとしても、『宗湛日記』が当時の茶の湯の熱狂と、その中心にいた人々の息遣いを現代に伝える比類なき記録であることの価値は揺るがない。

補論二:「名物」に宿る物語

戦国の世では、優れた茶道具、特に「大名物(おおめいぶつ)」と称される茶入や茶碗は、一城に匹敵するほどの価値を持つとされた 19 。それは単なる器ではなく、所有者の権威、財力、そして何よりも「美を見抜く眼(目利き)」を証明する象徴であった。宗湛もまた、数々の名物と深く関わり、その物語を後世に伝えている。

表3:神屋宗湛 所縁の名物茶器一覧

|

名称 |

種類 |

特徴・逸話 |

|

博多文琳(はかたぶんりん) |

唐物文琳茶入 |

宗湛秘蔵の名器。秀吉が所望した際、「日本の半分となら交換致しましょう」と返答し、諦めさせた逸話で有名 9 。後に黒田家に黄金二千両と知行五百石で召し上げられる 20 。 |

|

楢柴肩衝(ならしばかたつき) |

唐物肩衝茶入 |

「初花」「新田」と並ぶ「天下三肩衝」の一つ 21 。所有者が次々と変わり、多くの逸話を持つ。宗湛も叔父の宗白などを通じて関わり、『宗湛日記』に詳細な記述を残す 15 。明暦の大火で焼失したとされる 21 。 |

|

付藻茄子(つくもなす) |

唐物茄子茶入 |

村田珠光から足利義満、松永久秀、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康へと伝わった天下の名物。宗湛も茶会で拝見した記録がある 23 。 |

特に有名なのが、宗湛が秘蔵していた唐物茶入**「博多文琳」**にまつわる逸話である。九州平定の折、この茶入の評判を聞きつけた秀吉が、茶会で実物を目にして強く所望した。天下人の命令は絶対であり、通常であれば献上する以外に道はない。しかし宗湛は、臆することなくこう返答したと伝えられる。「恐れながら、この茶入は日本の半分とでなければお譲りできかねます」と 9 。この機知に富んだ、しかし一歩間違えれば不遜とも取られかねない切り返しに、秀吉はかえって感心し、所望を諦めたという。この逸話は、宗湛が単なる御用聞きではなく、文化という土俵の上では天下人とも対等に渡り合う気概と自信を持っていたことを如実に示している。この「博多文琳」は、後に福岡藩二代藩主・黒田忠之によって、黄金二千両および知行五百石という破格の代価で召し上げられ、長く黒田家に秘蔵されることとなった 8 。

茶室という「もう一つの戦場」

これらの事実から見えてくるのは、宗湛にとって茶室が、武力ではなく「審美眼」と「情報」を武器に戦う場所であったということである。彼は、名物を「所有」するだけでなく、その価値を語り(日記)、評価し、流通させる(売買の仲介)ことで、文化の流行そのものを創り出し、左右する力を持っていた。これは、現代におけるトップアナリストや有力なインフルエンサーにも通じる影響力である。「博多文琳」の逸話は、単なる頓智話ではない。宗湛は、秀吉が欲する「モノ」の価値を、秀吉自身が絶対的な基準とする「領土」の価値に引き直して見せることで、文化的な価値がいかに強大なものであるかを逆説的に証明してみせたのである。それは、彼の商人としての才覚が最も洗練された形で発揮された、高度な心理戦であった。

第五部:新たな主君のもとで ― 黒田藩御用商人としての道

豊臣秀吉の死と関ヶ原の戦いを経て、時代は徳川家康へと大きく舵を切る。この政権交代は、豊臣政権とあまりに密着していた宗湛にとって、生涯最大の危機となった。

徳川の世と宗湛の受難

秀吉の側近として絶大な権勢を誇った宗湛であったが、その蜜月関係は、徳川の世では逆に仇となった。新天下人となった徳川家康は、旧豊臣恩顧の勢力を警戒しており、宗湛もまたその一人として 冷遇 されたと伝えられている 2 。中央政権との太いパイプを失い、豪商としての彼の立場は一転して不安定なものとなった。

筑前の新領主・黒田家との関係

この危機的状況において、宗湛は活動の舞台を「天下」から「一国(筑前国)」へと切り替えるという、見事な戦略的転換(ピボット)を見せる。関ヶ原の戦いの功績により、筑前国の新たな領主として入国してきたのは、黒田長政・如水(官兵衛)父子であった。

幸いにも、宗湛は黒田如水とは茶の湯を通じて旧知の間柄であった 7 。如水が筑前入りした当初、居城の名島城には嫡男の長政が入り、如水自身はしばらく宗湛の屋敷に滞在したという逸話も残っているほど、両者の関係は親密であった 14 。この旧縁を足がかりに、宗湛は新たな支配者である黒田家との関係構築に成功する。

初代福岡藩主となった黒田長政は、宗湛の持つ莫大な財力と、博多商人たちを束ねる影響力、そして経済に関する卓越した知識を高く評価し、彼を 御用商人 として起用した 7 。これにより宗湛は、中央から切り離された後、今度は地方権力にとって「なくてはならない存在」として、再びその地位を確立したのである。

福岡藩への貢献

御用商人となった宗湛は、福岡藩の藩政基盤の確立に絶大な貢献を果たした。その最たるものが、新たな藩庁である 福岡城の築城 に際して、莫大な 資金援助 を行ったことである 7 。また、藩の財政を支えるため、金銀や米などをたびたび献上し、新興の武士階級である福岡武士と、古くからの商人である博多町人との間の潤滑油としての役割も果たした 25 。

彼の商人としての矜持を示す逸話も残されている。寛永元年(1624年)、長政からその功績を賞されて知行地を与えられそうになった際、宗湛は**「自分は商人の身分であるから」**という理由でこれを固辞したという 26 。知行地を受け取ることは、武士階級の一員として黒田家の家臣団に組み込まれることを意味する。しかしそれは同時に、商人としての自由な経済活動が制約され、封建的な主従関係に縛られることにも繋がる。この辞退は、武家社会の価値観に安易に取り込まれることを拒否し、あくまで商人としての独立性と専門性を貫くという、彼のアイデンティティの最終的な表明であった。

さらに宗湛は、藩の殖産興業にもその手腕を発揮したとされる。 櫨(はぜ)の実を用いた製蝋法 や、現在に続く 博多そうめん を創製したほか、冶金(やきん)の技術や織物の発展にも貢献したと伝えられている 3 。彼の活動は、単なる藩の財政支援に留まらず、地域の産業基盤そのものを創造する領域にまで及んでいたのである。

終章:巨星墜つ ― 晩年と後世への遺産

織田、豊臣、徳川という三つの時代を駆け抜けた巨星は、寛永の世に静かにその光を閉じた。しかし、彼が残した遺産は、博多の町と日本の文化の中に今なお深く刻み込まれている。

最期と墓所

豪商としての第一線を退いた後も、福岡藩の産業振興などに力を注ぎ、穏やかな晩年を送ったと推測される。そして寛永12年(1635年)10月28日、83歳(一説に85歳)でその長い生涯に幕を下ろした 2 。

その墓は、福岡市博多区御供所町にある臨済宗大徳寺派の寺院・ 妙楽寺 に現存する 1 。この寺の墓地には、黒田家の重臣たちの墓石が立ち並び、その一角に「神屋宗湛居士墓所」と記された墓が静かに佇んでいる 13 。ういろう伝来の地としても知られるこの古刹 6 は、今も宗湛を偲ぶ人々が訪れる場所となっている。

後世への遺産

神屋宗湛が後世に残したものは、単なる富や名声ではない。

第一に、 経済的遺産 である。彼は、戦乱で灰燼に帰した博多を、近世商業都市として見事に蘇らせた。彼が主導した「太閤町割」の区画は、現代の博多の町の骨格にもその名残を留めている。また、櫨蝋やそうめんといった産業の礎を築いたことは 5 、福岡・博多の経済的繁栄の遠因となった。

第二に、 文化的遺産 である。『宗湛日記』や「博多文琳」にまつわる逸話は、戦国・安土桃山時代の茶の湯文化がいかに熱く、政治と深く結びついていたかを雄弁に物語る。それらは、歴史の教科書だけでは窺い知れない、当時の人々の生々しい息遣いを現代に伝えている。

そして第三に、 都市の記憶 としての遺産である。彼が秀吉から与えられた広大な屋敷の跡地には、今も豊国神社が鎮座し 1 、その周辺の交差点には「神屋町」という名が残る 29 。彼の存在は、博多という町の歴史的景観と記憶の中に、分かちがたく織り込まれているのである。

総括

神屋宗湛とは、一体何者であったのか。彼は、曽祖父から受け継いだ「銀」という富の源泉を、「茶の湯」という文化資本に転換し、それをテコにして政治の頂点にまで上り詰めた人物である。時代の変化を冷静に読み、ある時は天下人・秀吉の「筑紫ノ坊主」として、またある時は地方領主・黒田家の御用商人として、自らの役割を自在に変化させた。その生涯は、富と文化、そして政治という三つの要素を絶妙なバランスで天秤にかけながら、激動の時代の中で自らの価値を最大化し続けた、稀代の戦略家の軌跡そのものであった。彼の物語は、一人の商人の成功譚であると同時に、中世から近世へと日本社会が大きく変容していく時代の、ダイナミックな縮図なのである。

引用文献

- 神屋宗湛屋敷跡・豊国神社 - 福岡市の文化財 https://bunkazai.city.fukuoka.lg.jp/sp/cultural_properties/detail/86

- 神屋宗湛(かみやそうたん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%A5%9E%E5%B1%8B%E5%AE%97%E6%B9%9B-826157

- 神谷宗湛(カミヤソウタン)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%A5%9E%E8%B0%B7%E5%AE%97%E6%B9%9B-46747

- 神屋宗湛 豊臣秀吉ゆかりの博多豪商 - 博多の魅力 https://hakatanomiryoku.com/mame/%E7%A5%9E%E5%B1%8B%E5%AE%97%E6%B9%9B

- 隆盛を極めた博多商人 神屋宗湛 | マンガ 九州の偉人・文化ものがたり https://kyusyu-manga.azusashoin.com/%E9%9A%86%E7%9B%9B%E3%82%92%E6%A5%B5%E3%82%81%E3%81%9F%E5%8D%9A%E5%A4%9A%E5%95%86%E4%BA%BA%E3%80%80%E7%A5%9E%E5%B1%8B%E5%AE%97%E6%B9%9B/

- 福岡の駅名が「博多」である背景には、秀吉と豪商がいた - | 日興フロッギー https://froggy.smbcnikko.co.jp/50331/

- 福岡の歴史を知る④「神屋宗湛屋敷跡・豊国神社」~博多を代表する豪商の軌跡 https://kikku0808.com/fukuoka-rekishitanpou-4-kamiyasoutanyashikiato-toyokunijinja/

- 神屋宗湛 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E5%B1%8B%E5%AE%97%E6%B9%9B

- 唐物茶入 銘「博多文琳」 - 福岡市美術館 https://www.fukuoka-art-museum.jp/archives/pre_modern_arts/90?collection=%E9%BB%92%E7%94%B0%E8%B3%87%E6%96%99

- 妙楽寺 | 文化財情報検索 - 福岡市の文化財 https://bunkazai.city.fukuoka.lg.jp/cultural_properties/detail/58/from_sp:1/?from_sp=1

- 神屋寿禎 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E5%B1%8B%E5%AF%BF%E7%A6%8E

- 神谷寿禎(かみやじゅてい)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%A5%9E%E8%B0%B7%E5%AF%BF%E7%A6%8E-1067133

- 妙楽寺:眠 | 妙楽寺|臨済宗大徳寺派 [福岡市博多区御供所町] https://hakata-myorakuji.com/pray/

- 神屋宗湛の謎 - 武士道美術館 https://bushidoart.jp/ohta/category/%E7%A5%9E%E5%B1%8B%E5%AE%97%E6%B9%9B%E3%81%AE%E8%AC%8E/

- 一茶の伝来と博多の茶人についての一考察一 https://nakamura-u.repo.nii.ac.jp/record/944/files/KJ00005180678.pdf

- Untitled https://ajih.jp/backnumber/pdf/14_02_02.pdf

- 宗湛日記 - 遠州流茶道 https://www.enshuryu.com/%E4%BA%BA%E7%89%A9/%E5%AE%97%E6%B9%9B%E6%97%A5%E8%A8%98/

- 宗湛日記にみる茶の湯の空間と所作の総合研究 https://www.santokuan.or.jp/wp/wp-content/uploads/pdf/07_research_grantee/H23_1.pdf

- 戦国大名や商人が熱狂した「茶器」|初花肩衝など有名な茶器を解説【戦国ことば解説】 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/1143333

- 唐物茶入 銘 「博多文琳」 | 福岡市美術館 https://www.fukuoka-art-museum.jp/collection_highlight/2646/

- 楢柴肩衝 - 名刀幻想辞典 https://meitou.info/index.php/%E6%A5%A2%E6%9F%B4%E8%82%A9%E8%A1%9D

- 楢柴肩衝茶入 of 茶の湯 墨東清友館 茶道具専門店(有)菊池商店 https://www.sadogu.co.jp/sadouguhanbai/ProductList/tyaire/narasibatyaire.html

- 大名家旧蔵、 静嘉堂茶道具の粋 https://www.seikado.or.jp/file/wp-content/themes/seikado/images/exhibition/240910/flyer240910.pdf

- 博多 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%9A%E5%A4%9A

- 神屋宗湛という男|Takuro Honda - note https://note.com/avitot28fuklon/n/n5f7d71a25c41

- 【博多の戦国時代はこうだった】博多三大商人といわれた島井宗室、神屋宗湛 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=KcoWG2Kg0-I

- 妙楽寺 ~神屋宗湛墓所 ~福岡市博多区の寺院 | 九州下町おやじの珍道中 https://ameblo.jp/indyaki12/entry-12335254933.html

- 石城山 妙楽寺 - 博多の魅力 https://hakatanomiryoku.com/spot/%E7%9F%B3%E5%9F%8E%E5%B1%B1%E3%80%80%E5%A6%99%E6%A5%BD%E5%AF%BA

- 悲劇の豪商 伊藤小左衛門 - 博多の魅力 https://hakatanomiryoku.com/column/%E6%82%B2%E5%8A%87%E3%81%AE%E8%B1%AA%E5%95%86%E3%80%80%E4%BC%8A%E8%97%A4%E5%B0%8F%E5%B7%A6%E8%A1%9B%E9%96%80