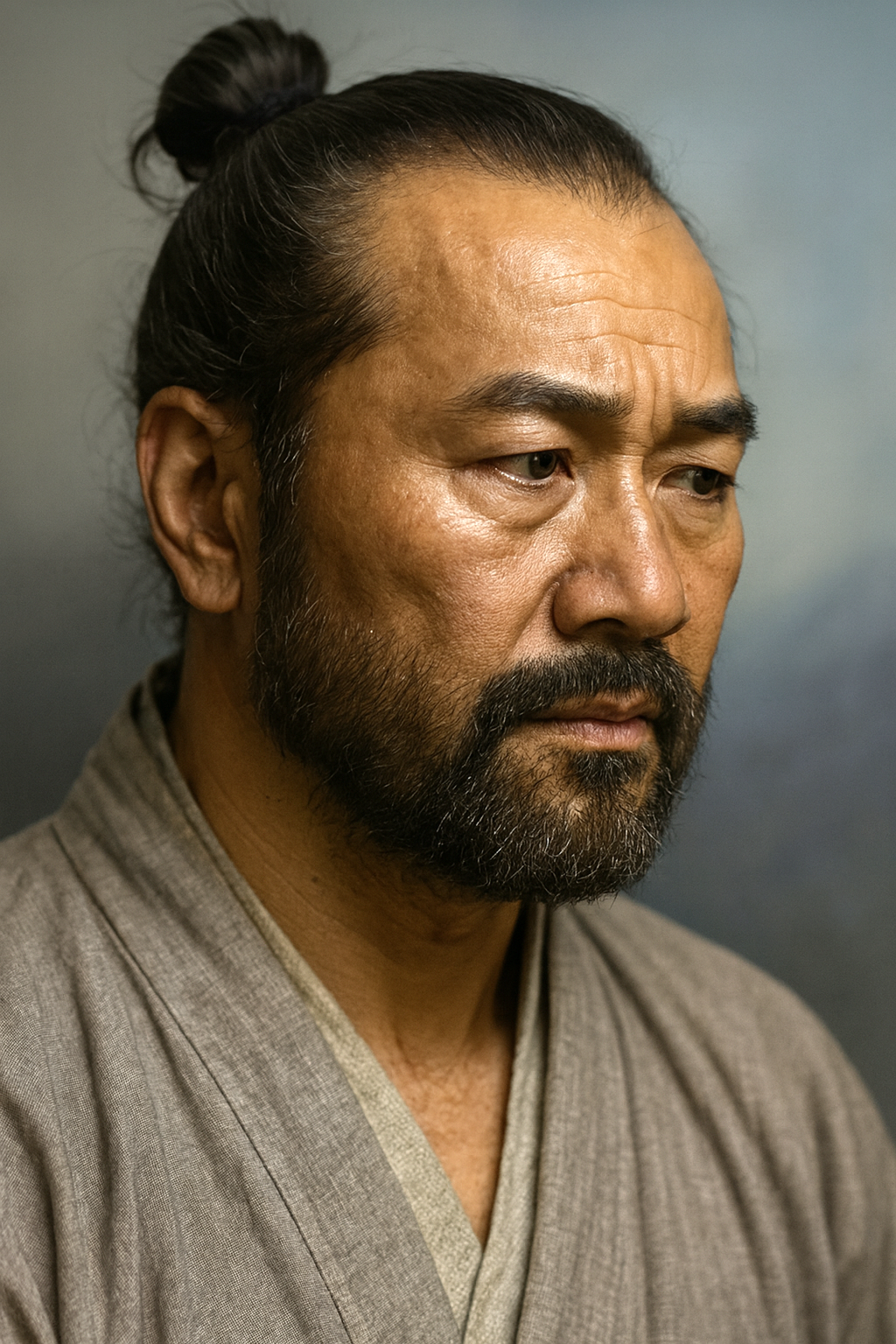

福田忠兼

福田忠兼は肥前国の在地領主。南蛮貿易の拠点・福田浦を開港し、ポルトガル船の大砲で松浦水軍を撃退。主君大村純忠の娘を嫡男の妻に迎え、福田氏を大村藩重臣として確立させた。

肥前の戦国武将・福田忠兼の実像 ― 南蛮貿易の奔流を生き抜いた地域領主の戦略 ―

序論:歴史の交差点に立つ武将、福田忠兼

福田忠兼(ふくだ ただかね、生没年不詳)は、戦国時代から安土桃山時代にかけて肥前国(現在の長崎県)にその名を刻んだ武将である 1 。一般的には、肥前の戦国大名・大村氏の家臣、福田城主、そして官位である大和守を称した人物として知られている 1 。しかし、彼の実像は単なる一地方領主の枠に収まるものではない。16世紀後半の日本は、国内の群雄割拠という戦乱に加え、ヨーロッパからもたらされたキリスト教、鉄砲、そして南蛮貿易という新たな波に洗われていた。福田忠兼は、まさにこの政治、経済、宗教、そして国際関係の激動が交差する歴史の最前線に立ち、一族の命運を賭けて巧みに立ち回った、極めて重要な役割を担う人物であった。

本報告書は、従来断片的に語られてきた福田忠兼に関する記録を丹念に繋ぎ合わせ、彼の出自から、南蛮貿易における役割、主君・大村氏との関係、そして彼が築いた一族の繁栄の礎までを多角的に分析する。これにより、「大村家臣」という一面的な評価を超え、激動の時代を生き抜いた戦略家としての福田忠兼の全体像を立体的に再構築することを目的とする。彼が如何にして南蛮貿易のキーパーソンとなり、一族を戦国の荒波から近世大名家の重臣へと導いたのか、その戦略と決断の軌跡を解明していく。

第一章:福田氏の淵源 ― 鎌倉以来の在地領主

福田忠兼の活躍を理解するためには、まず彼が率いた福田一族の歴史的背景を把握する必要がある。福田氏は、戦国時代に突如として現れた新興勢力ではなく、肥前の地に深く根を張った由緒ある一族であった。

一族の起源と在地性

福田氏の歴史は、平安時代末期の治承4年(1180年)にまで遡る。この年、平兼盛(たいらのかねもり、包守とも)という人物が、九州の肥前国彼杵郡に位置する老手(おいて)・手隈(てぐま)の定使職に任ぜられ、東国から下向したことがその始まりとされる 2 。その後、源頼朝によって鎌倉幕府が開かれると、文治5年(1189年)2月8日付の源頼朝下文写によれば、兼盛の弟である兼信(かねのぶ)が老手村の地頭職を相伝した 5 。この兼信が「福田平次」と号し、一族が福田を姓として称するようになった。これに伴い、所領の地名も老手村から福田村へと改称されたと伝えられている 3 。

このように、福田氏は鎌倉時代初期から数百年にわたり、福田の地を拠点とする在地領主として確固たる基盤を築いていた。彼らは天然の良港である福田の浦を掌握し、地域の海上交通にも大きな影響力を持つ有力者であった 6 。

在地性という「無形の資産」

福田氏が戦国時代、特に主君となる大村純忠にとって極めて重要な存在となった根源は、単なる軍事力や経済力だけではなかった。それは、この数世紀にわたる支配を通じて培われた「在地性」という無形の資産にあった。彼らは外来の支配者ではなく、土地と分かちがたく結びついた存在であり、福田浦周辺の地理、海流、そして何よりも地域の人々の気質や信頼関係を熟知していた。

戦国大名である大村純忠が、ポルトガルとの貿易という、自らの領国の将来を左右するほどの重要事業の拠点を任せる相手を選ぶにあたり、最も重視したのは信頼性と実務能力であったはずである。福田氏は、長年の支配を通じて地域社会からの信望が厚く、港湾の運営に関するノウハウも蓄積していた。この事実は、新参の家臣や外部の協力者にはない、福田氏ならではの絶対的な強みであった。したがって、後に大村純忠が南蛮貿易の新たな港として福田浦を選んだのは、単に地理的条件が良かったからだけではなく、福田忠兼という信頼できる「現地管理者」がいたからこそ可能になった決断であったと分析できる。

第二章:忠兼の登場 ― キリシタン信仰と家督相続の宿命

福田忠兼が歴史の表舞台に登場する背景には、当時の肥前国が置かれた複雑な政治・宗教情勢と、福田家が直面した内部の危機が深く関わっている。

父・福田兼次とキリシタン信仰

忠兼の父は、福田兼次(かねつぐ)という人物である 8 。兼次は主君・大村純忠の重臣であり、自身も「ジョーチ」という洗礼名を持つ熱心なキリシタンであった 9 。彼の指導のもと、福田の領内には教会が建てられ、永禄11年(1568年)の宣教師の記録によれば、城下には約1000人ものキリシタンが居住する一大信仰共同体が形成されていた 6 。

長崎市内に現存する宮尾城跡には兼次の墓所があり、夫婦揃って埋葬されている。その墓石には十字架を設置するためとみられる細い穴が穿たれており、彼の信仰の篤さを現代に伝えている 9 。忠兼は、このようなキリスト教と極めて親和性の高い環境で育った。

兄の離反と忠兼の家督相続

福田忠兼には、福田丹波(諱は不詳)という兄がいた 1 。丹波は、大村氏と敵対関係にあった武雄の後藤貴明(大村純忠の家督相続に不満を持ち、大村家から後藤家へ養子に入った人物)に対する最前線である波佐見松山城の城主を務めていた。しかし、彼はあろうことか敵である後藤貴明に降ってしまうという事件が起きた 1 。

兄の裏切りは、福田一族にとって最大の汚点であり、大村家中における立場を危うくする深刻な存続の危機であった。この一族の危機的状況において、兄に代わって家督を継承したのが忠兼であった。この家督相続は、単なる順番待ちの結果ではなく、一族の存亡をかけた政治的危機への対応として行われたものであった。この経緯により、忠兼の代における大村氏への忠誠は、単なる主従関係を超えた、一族の存続を賭けた絶対的なものへと昇華されることになった。

忠兼が家督を継いだ当時の肥前国は、日本初のキリシタン大名として南蛮貿易を推進する大村純忠、肥前統一の野望に燃える龍造寺隆信、そして貿易利権を巡って大村氏と激しく競合する平戸の松浦隆信といった諸勢力が、複雑な同盟と敵対の関係の中で睨み合っていた 12 。このような緊迫した情勢の中、忠兼は父から受け継いだキリシタンとの人脈と、主君への揺るぎない忠誠心を証明する必要に迫られていた。彼の生涯にわたる行動は、この「失われた信頼の回復と忠誠の証明」という文脈で捉えることで、より深く理解することができる。

第三章:福田浦開港 ― 南蛮貿易の新たな舞台

福田忠兼の名を歴史に刻む最初の大きな出来事は、彼の所領である福田浦が南蛮貿易の新たな拠点となったことである。

歴史的背景:横瀬浦の崩壊

永禄6年(1563年)、大村純忠はイエズス会との関係を深め、ポルトガル船を誘致するために横瀬浦(現在の長崎県西海市)を開港した 14 。純忠自身もこの地で洗礼を受け、日本初のキリシタン大名となった 16 。しかし、純忠のキリシタン政策に反発する家臣や、貿易利権を奪われることを恐れた周辺勢力が結託し、横瀬浦を攻撃した。この焼き討ちにより、港の主要な施設はすべて燃え、横瀬浦は開港からわずか1年余りで貿易港としての機能を完全に喪失してしまった 14 。

福田浦の選定と繁栄

貿易がもたらす莫大な利益と、キリスト教布教の継続を望むイエズス会との関係を維持したい純忠にとって、新たな貿易港の確保は急務であった。そこで白羽の矢が立ったのが、彼の忠実な家臣であり、キリシタン領主であった福田忠兼が治める福田浦であった 15 。

永禄8年(1565年)、福田浦は横瀬浦に代わる新たな貿易港として開港し、ポルトガル船を迎えた 7 。宣教師ルイス・フロイスの記録には、彼らが福田に到着した際、港に集まったキリシタンたちが小舟に乗り、美しい十字架の旗を掲げて歓迎してくれた様子が記されており、当時の活気が窺える 21 。福田浦は、元亀元年(1570年)に長崎港が開港するまでの約5年間、日本の南蛮貿易の中心地として、かつてない繁栄を謳歌した 1 。

国際港湾管理者としての忠兼

この福田浦開港において、忠兼は単に主君の命令に従っただけの受動的な存在ではなかった。国際貿易港の運営は、ただ船を寄港させれば済むものではない。商品の荷揚げや保管のための倉庫、商人たちの居住区の確保、治安維持のための警備体制、そして文化も言語も異なるポルトガル人との円滑なコミュニケーションと折衝が不可欠であった。これらの複雑な実務を、領主として主体的に担ったのが福田忠兼とその家臣団であった。

特に、父・兼次の代から領内に強固なキリシタン共同体が存在したことは、宗教的・文化的な緩衝材として機能し、ポルトガル人との信頼関係構築を大いに助けたと考えられる。忠兼は、中世的な「封建領主」であると同時に、16世紀の東アジアにおける「国際貿易港のマネージャー」という、極めて先進的な役割を担っていたのである。この経験を通じて得た知見と人脈は、福田氏の政治的・経済的価値をさらに高め、後の大村藩における重臣としての地位を確立する重要な布石となった。しかし、この繁栄は同時に、新たな脅威を呼び寄せることにもなった。

第四章:福田浦の戦い ― ポルトガルの大砲と松浦水軍

福田浦の繁栄は、近隣の領主たちの羨望と敵意を掻き立てた。特に、これまでポルトガル船との貿易で利益を上げていた平戸の領主・松浦隆信にとって、福田浦の開港は到底容認できるものではなかった 19 。

対立の構図と合戦の経過

貿易利権の奪還を目指す松浦隆信は、永禄8年(1565年)、福田浦に停泊中のポルトガル船を攻撃するため、大規模な水軍を派遣した 7 。松浦水軍は、源平合戦や元寇の時代からその名を馳せた海賊衆(水軍)の末裔であり、多数の小舟で敵船を取り囲み、船に乗り移って白兵戦を挑む奇襲戦法を得意としていた 24 。

対するポルトガル船は、当時最新鋭の大型帆船であるカラック船やガレオン船であった。これらの船は高い船壁を持ち、舷窓から多数の大砲(当時の中国で「仏郎機砲」と呼ばれた後装式の青銅砲など)を発射できる「浮かぶ城塞」とも言うべき存在だった 27 。

松浦水軍は得意の戦術でポルトガル船に殺到したが、彼らを待ち受けていたのは、経験したことのない圧倒的な火力の壁であった。ポルトガル船から放たれる大砲の轟音と砲弾は、松浦の小舟を次々と粉砕した。日本の伝統的な海戦術は、ヨーロッパの軍事技術の前に全く通用せず、結果は松浦水軍の惨敗に終わった 20 。この戦いにおいて、福田忠兼と彼の軍勢は、港の陸上防衛を固め、ポルトガル側と連携してこの歴史的な勝利に貢献したと考えられる 22 。

軍事史における転換点の目撃者

「福田浦の戦い」は、単なる貿易利権を巡る地域紛争ではない。それは、日本の海戦史において、個々の武勇や兵数に依存する「旧来の戦術」と、技術力に裏打ちされた「新時代の火力」が初めて本格的に激突した、象徴的な事件であった。福田忠兼はこの歴史的転換点の最前線に立ち、勝利の当事者となった。

この経験は、忠兼に強烈な教訓を与えたはずである。それは、もはや戦争の勝敗は、兵の士気や伝統的な戦術だけでは決まらないという事実である。火力の優位性という、全く新しい戦争の形を目の当たりにした忠兼は、新たな軍事技術の重要性を誰よりも深く認識したであろう。この知見は、後の福田城築城における防御思想にも影響を与えた可能性が指摘できる。彼は、日本の軍事史が新たな段階に入る瞬間を、当事者として体験したのである。この勝利により、大村・福田連合による貿易の主導権は確固たるものとなり、忠兼の評価は主君・純忠のもとでさらに高まっていった。

第五章:主家との一体化 ― 婚姻政策と福田城築城

福田浦の防衛成功と貿易による経済的成功を背景に、福田忠兼は一族の地位を恒久的に安泰なものとするための、次なる戦略的行動に移る。それは、大村氏との関係をより強固なものとし、独立した領主から大村家の中核をなす重臣へと転身することであった。

福田城の築城と軍功

福田浦の繁栄と防衛上の重要性の高まりを受け、忠兼は天正元年(1573年)あるいは天正3年(1575年)頃、福田浦を見下ろす標高約70メートルの丘陵に、新たに福田城を築いた 2 。この城は、平時の居館であった麓の丸木館 7 に対し、有事の際に立てこもるための詰城としての機能を持っていた。地形なりに造成された郭を数段重ねた山城であり、貿易で得た潤沢な経済力がこの築城を可能にしたと考えられる 32 。

さらに忠兼は、貿易だけでなく軍事面でも大村氏に貢献した。天正14年(1586年)、大村氏と敵対する龍造寺氏に通じた近隣の領主・樒(式見)氏を追討した。その功績により、褒美として樒氏の支城であった舞岳城を与えられている 1 。これらの活動は、忠兼が単なる貿易港の管理者ではなく、大村氏の軍事行動においても重要な役割を担う有能な武将であったことを示している。

決定的な婚姻政策

そして、忠兼の戦略の集大成ともいえる決定的な一手が打たれる。軍功を挙げたのと同じ天正14年(1586年)、忠兼は自らの嫡男である福田兼親の妻として、主君・大村純忠の娘(松東院)を迎えることに成功したのである 1 。

この縁組は、福田氏の運命を決定づける極めて重要な意味を持っていた。当時の福田氏は、依然として大村氏とは同盟者に近い、半独立的な国人領主としての側面も有していた 34 。しかし、主君の娘を息子の正室に迎えることは、血縁による強固な主従関係の構築を意味し、もはや単なる家臣や同盟者ではない、大村家の「一門」として内部に取り込まれることを意味した。

これは、多くの国人領主が戦国大名に滅ぼされるか、あるいは名目だけの家臣として吸収されていく中で、福田忠兼が自らの価値(貿易と軍事における功績)を最大化し、最も有利な条件で大名家臣団の中枢に組み込まれていくための、深慮遠謀に基づく見事な生存戦略であった。彼は、一族の未来を血縁という最も確実な形で保障する道を選んだのである。

第六章:福田氏のその後 ― 大村藩重臣としての道

福田忠兼が敷いた「主家との一体化」という路線は、彼の死後も子孫によって見事に継承され、福田一族に江戸時代を通じての繁栄をもたらした。

大村藩重臣としての地位確立

忠兼の子・福田兼親は、父の計らいで大村純忠の娘を妻とし、文禄・慶長の役にも大村軍の一員として従軍した 34 。そして慶長4年(1599年)、大村氏の新たな本拠として玖島城(大村城)が完成すると、兼親は先祖代々の地である福田を離れ、城下に屋敷を与えられて移住した 22 。これは、福田氏が在地領主としての独立性を完全に手放し、大村藩の家臣団の一員として藩政に参画する道を選んだことを物理的に示す出来事であった。

福田氏はその後も大村家との血縁関係を深め、兼親の子・兼政は藩主一門である大村公種の娘を妻に迎えた 34 。これにより、福田氏は大村家中において単なる家臣ではなく「同族として扱われ」、一門重臣という特別な地位を確立した 34 。

藩主家交代後も続く信頼

福田氏の巧みな政治戦略が真価を発揮したのは、江戸時代中期に大村氏の直系が途絶えた時であった。大村藩は断絶の危機に瀕したが、幕府の計らいにより、譜代大名である伊丹家から伊丹勝長の四男・純長が養子として迎えられ、藩主家が存続した 36 。

通常、このような藩主家の交代は家臣団の勢力図に大きな変動をもたらすが、福田氏はここでも巧みな立ち回りを見せる。後代の大村藩士・福田長兵衛は、新たな藩主の実家である甲斐徳美藩主・伊丹勝守の娘を妻に迎えているのである 2 。これは、新たな権力基盤とも巧みに血縁関係を構築し、自らの地位を盤石なものにし続ける、福田氏の高度な政治的嗅覚と適応能力を示している。

以下の表は、福田氏が大村氏、そして伊丹氏と如何に戦略的に婚姻関係を築いていったかを示している。

|

福田家 (Fukuda Clan) |

関係 (Relationship) |

大村家・伊丹家 (Ōmura/Itami Clan) |

|

福田忠兼 (Fukuda Tadakane) |

(父子) |

大村純忠 (Ōmura Sumitada) |

|

福田兼親 (Fukuda Kanechika) |

婚姻 (Marriage) |

大村純忠の娘 (Daughter of Ōmura Sumitada) |

|

福田兼政 (Fukuda Kanemasa) |

婚姻 (Marriage) |

大村公種の娘 (Daughter of Ōmura Kintane, a clan member) |

|

(数代略) |

|

(大村氏直系断絶、伊丹氏より養子) |

|

福田長兵衛 (Fukuda Chōbei) |

婚姻 (Marriage) |

伊丹勝守の娘 (Daughter of Itami Katsumori) |

このようにして福田氏は幕末維新まで大村藩の重臣として存続し、その末裔からは大日本帝国陸軍で大将にまで昇進した福田雅太郎が輩出された 2 。これは、福田忠兼が戦国乱世に下した決断が、数百年後の子孫にまで繁栄をもたらした証左と言えるだろう。

結論:福田忠兼の歴史的評価

福田忠兼は、肥前の一在地領主でありながら、16世紀後半の日本史における大きなうねりの中心で、極めて重要な役割を果たした戦略家であった。彼の功績は以下の三点に集約される。

第一に、彼は南蛮貿易の卓越した「実行者」であった。父・福田兼次から受け継いだキリシタン信仰という背景を最大限に活用し、主君・大村純忠の深い信頼を獲得した。そして、横瀬浦崩壊後の危機的状況において、自らの所領である福田浦を新たな国際貿易港として開港・運営し、大村氏に莫大な利益をもたらした。

第二に、彼は軍事技術の転換を理解した「慧眼の武将」であった。平戸・松浦氏による福田浦襲撃を、ポルトガル船の圧倒的な火力をもって撃退した経験は、彼に新たな時代の戦争の形を教えた。これにより貿易ルートを死守しただけでなく、日本の戦国武将たちが西欧の軍事力と直接対峙する貴重な実例を築いた。

第三に、そして最も重要な点として、彼は一族の未来を見据えた「深慮遠謀の戦略家」であった。貿易と軍功で得た政治的資本を巧みに利用し、嫡男と主君の娘との婚姻を成立させた。これにより、福田氏を半独立的な国人領主から、大村家の「一門」という不可分の存在へと昇華させ、近世大名家臣団における不動の地位を確立した。この戦略的転身こそが、一族が江戸時代を通じて繁栄を続ける礎となった。

福田忠兼は、大友宗麟や大村純忠のようなキリシタン大名そのものではない。しかし、彼らの壮大な構想を、港の管理、異文化との交渉、そして軍事防衛という極めて実践的なレベルで支え、成功に導いた不可欠な人物であった。彼の活動なくして、16世紀後半の肥前における南蛮貿易とキリスト教の展開は、大きく異なった様相を呈していたであろう。福田忠兼は、地方の武将でありながら、日本の歴史が世界史とダイナミックに交錯するその最前線で重要な役割を果たした、今こそ再評価されるべき人物である。

引用文献

- 福田忠兼 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E7%94%B0%E5%BF%A0%E5%85%BC

- 福田氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E7%94%B0%E6%B0%8F

- 福田城跡(ふくだじようあと)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%A6%8F%E7%94%B0%E5%9F%8E%E8%B7%A1-3099859

- 長崎の大まかな歴史1 - 長崎ディープ ブログ http://blog.nadeg.jp/?eid=13

- 解説ページ - JLogos https://jlogos.com/sbsp/word.html?id=7447578

- 福田城 - - お城散歩 - FC2 https://kahoo0516.blog.fc2.com/blog-entry-692.html

- 肥前 福田城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/hizen/fukuda-jyo/

- 福田兼次 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E7%94%B0%E5%85%BC%E6%AC%A1

- 福田兼次 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E7%A6%8F%E7%94%B0%E5%85%BC%E6%AC%A1

- 福田兼次とは - わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%A6%8F%E7%94%B0%E5%85%BC%E6%AC%A1

- フロイス通りを歩いて | 「おらしょ-こころ旅」(長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産) https://oratio.jp/p_burari/furoisudori-aruite

- 肥前国(ヒゼンノクニ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%82%A5%E5%89%8D%E5%9B%BD-119916

- 大村純忠 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%9D%91%E7%B4%94%E5%BF%A0

- 大村純忠 - 長崎県大村市 歴史ページ https://b.omuranavi.jp/history/christ.html

- 【フォト巡礼】「上のとん(殿)の墓」 - 長崎県 https://www.pref.nagasaki.jp/object/kenkaranooshirase/oshirase/467976.html

- フロイスゆかりの横瀬浦公園 | 「おらしょ-こころ旅」(長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産) https://oratio.jp/p_burari/furoisuyukarinoyokosekouen

- キリシタン大名大村純忠 https://www.city.omura.nagasaki.jp/kankou/kanko/kankouspot/kirishitan/oomurasumitada.html

- 南蛮船来航の波止場跡 - 料理へのこだわり、煮干や削り節・無添加のだしパックなら長崎の中嶋屋本店 https://www.nakasima-inc.com/archives/10610

- キリシタン大名・大村純忠/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/97032/

- 南蛮船 - スタンプメイツ http://www.stampmates.sakura.ne.jp/ship/Gv-jNnbnsen.html

- 長 崎 開 港 史 https://hirosaki.repo.nii.ac.jp/record/2674/files/KyokaKyoikuKiyo_28_1.pdf

- 福田城 https://tanbou25.stars.ne.jp/fukudajyo.htm

- 島の館|平戸市生月町 https://shimanoyakata.hira-shin.jp/index.php/category/hiradoshi?page=11

- 橋の名は。物語 松浦大橋 - hashinonawa ページ! - Jimdo https://hashinonawa.jimdofree.com/2018/05/13/%E6%A9%8B%E3%81%AE%E5%90%8D%E3%81%AF-%E7%89%A9%E8%AA%9E-%E6%9D%BE%E6%B5%A6%E5%A4%A7%E6%A9%8B/

- 松浦党発祥の地 https://840.gnpp.jp/matsurato2/

- 松浦党水軍の兜 | 一般社団法人プラスアイエヌジー https://plus-ing.com/2022_1104/

- 仏郎機砲 ふらんきほう - 戦国日本の津々浦々 ライト版 - はてなブログ https://kuregure.hatenablog.com/entry/2022/04/08/220640

- 太平洋の覇権(1) -----地理上の発見の時代|弁護士コラム・論文・エッセイ https://www.mclaw.jp/column/tsutsumi/column013.html

- 生月島の歴史 №4「キリシタンの時代」 - 長崎県平戸市生月町博物館「島の館」 https://shimanoyakata.hira-shin.jp/index.php/view/365

- 福田の散策 (5) 福田本町の史跡 長崎市福田本町 https://misakimichi.com/archives/1672

- 滅びの美 福田城 (長崎県) | しんこうの趣味のブログ - FC2 http://shinkoukou.blog.fc2.com/blog-entry-136.html

- 大城 田中城 宮尾城 手熊台場 手熊館 福田古城 丸木館 福田城 観音崎 ... http://otakeya.in.coocan.jp/nagasaki/nagasakisi02.htm

- 肥前 手熊館-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/hizen/teguma-yakata/

- 福田兼親 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E7%94%B0%E5%85%BC%E8%A6%AA

- 福田氏とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%A6%8F%E7%94%B0%E6%B0%8F

- 大村純長 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%9D%91%E7%B4%94%E9%95%B7