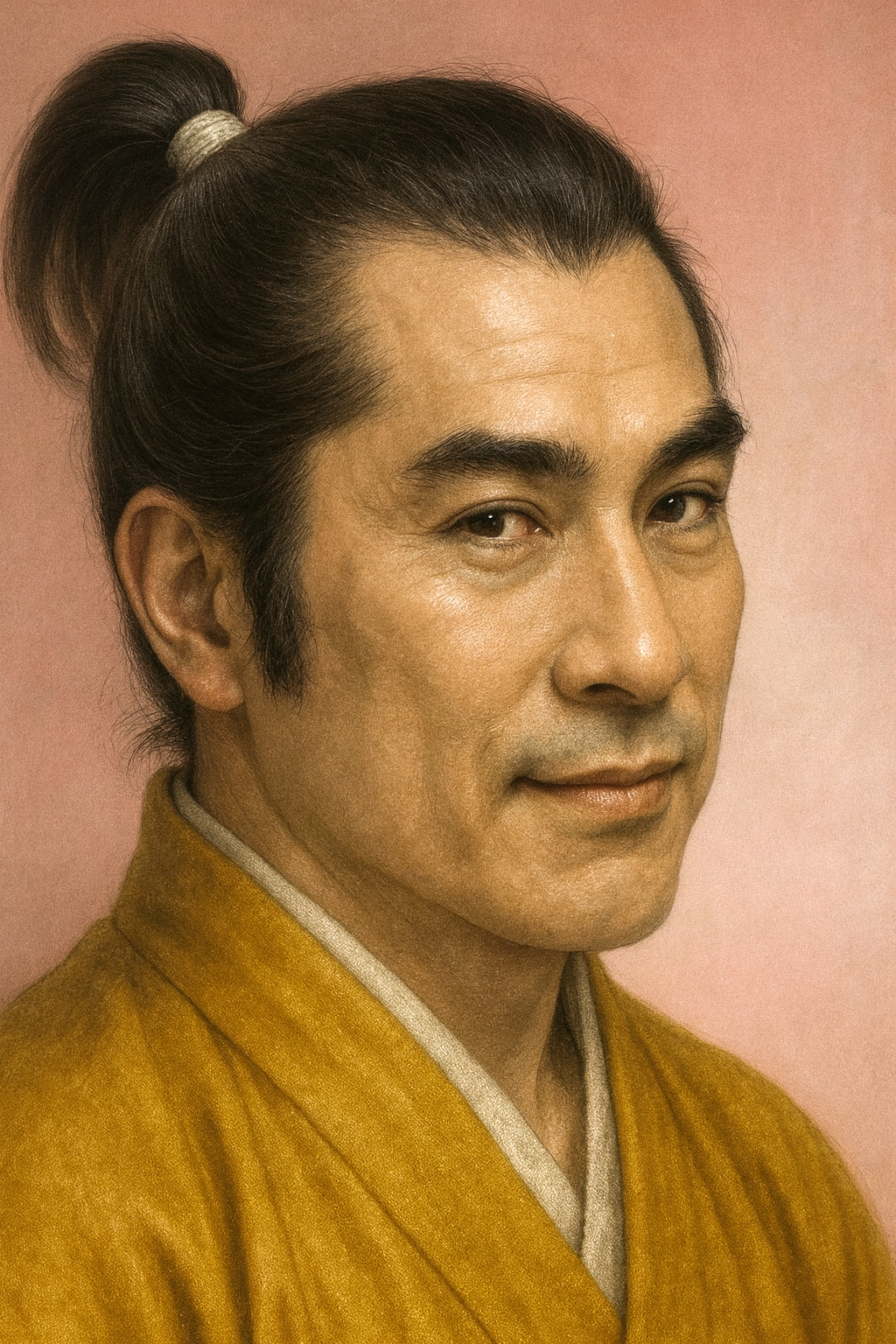

禰津潜竜斎

禰津潜竜斎は病弱で隠棲した禰津信忠が史実。鷹匠・山伏の側面と真田氏との関係が、後世の真田十勇士や望月千代女伝説と結びつき、忍者頭領像が形成された。

信濃の潜竜 ― 禰津潜竜斎の実像と伝説の深層分析

序章:禰津潜竜斎をめぐる謎 ― 史実と伝説の交錯

戦国時代の北信濃に、その名を轟かせたとされる一人の人物がいる。「禰津潜竜斎(ねづ せんりゅうさい)」。一般に、彼は大名の依頼を受けて各地に配下を派遣し、情報収集や焼き討ちといった任務を遂行させた「忍者衆の頭領」として知られている 1 。この通説的なイメージは、謎に満ちた戦国の闇を駆け抜けた、卓越した諜報指導者の姿を我々に想起させる。

しかし、この人物の実像に迫ろうと史料を繙くと、我々はその通説と史実との間に横たわる深い溝に直面することになる。現存する比較的信頼性の高い系図資料によれば、「潜竜斎」とは、信濃の名族・禰津氏の一員であった禰津信忠(ねづ のぶただ)という武将が出家後に名乗った号であるとされている 3 。そして、史料が伝える禰津信忠の生涯は、「病弱のため家督を継がず、義理の兄弟である真田昌幸を頼って隠棲した」というものであり、「忍者頭領」という勇猛果敢なイメージとは著しく乖離しているのである 3 。

では、なぜ病弱な一人の武将が、後世において忍者集団の長という、全く異なる貌(かお)を持つに至ったのか。本報告書は、この問いを解明することを目的とする。そのために、まず第一部では、史料に基づき実在の人物「禰津信忠」の生涯を、彼の一族である禰津氏の歴史的背景と共に再構築する。続く第二部では、「忍者頭領」という伝説がいかにして形成されたのか、その背景にある文化的・歴史的要因を、後世の創作物や関連する伝承の批判的検討を通じて分析する。そして第三部では、現代に残る史跡や伝承を渉猟し、潜竜斎の記憶が地域社会においてどのように継承されているかを探る。

この多角的なアプローチを通じて、一人の人物をめぐる史実と伝説の重層的な構造を解き明かし、「禰津潜竜斎」という存在の全体像を、その深層に至るまで明らかにすることを目指すものである。

第一部:史料に見る禰津潜竜斎 ― 国衆・禰津信忠の生涯

「忍者頭領」という伝説のベールを剥がし、その核に存在する歴史上の人物に光を当てるためには、まず彼が生きた時代と、彼が属した一族の動向を理解する必要がある。本章では、史料を丹念に読み解きながら、信濃の国衆・禰津信忠としての実像に迫る。

第一章:信濃の名族・禰津氏の出自と戦国期の動向

禰津潜竜斎こと禰津信忠は、信濃国(現在の長野県)に古くから根を張る名族・禰津氏の出身である。禰津氏の歴史を理解することは、信忠個人の生涯を位置づける上で不可欠である。

滋野三家の系譜と勢力

禰津氏は、平安時代に信濃国の国司などを歴任した滋野氏を祖とする一族である 5 。滋野氏は信濃に土着した後、その勢力を拡大し、特に海野(うんの)氏、望月(もちづき)氏、そして禰津氏の三家は「滋野三家(しげのさんけ)」と称され、一族の中核をなす有力な武士団として東信濃に君臨した 8 。その本貫地は小県郡禰津(現在の長野県東御市祢津周辺)であり、平安時代末期から鎌倉時代にかけては、信濃国のみならず隣接する上野国(こうずけのくに、現在の群馬県)吾妻郡にまで影響力を及ぼす広大な勢力圏を築いていた 6 。滋野三家は一族としての結束が固く、歴史の荒波の中で一族が分裂して争うことが少なかった点も、その特徴として挙げられる 8 。

御牧支配と鷹匠の伝統

滋野一族の力の源泉は、古代から朝廷に献上する馬を飼育・管理していた勅旨牧(ちょくしまき)、いわゆる「御牧(みまき)」の支配にあった 6 。彼らは牧監(もくげん)として信濃の馬産を掌握し、武士団としての経済的・軍事的基盤を固めていったのである 6 。

こうした背景に加え、禰津氏を特徴づけるもう一つの重要な要素が、鷹狩りの技術である。禰津氏は、江戸幕府に至るまで日本最大の鷹匠流派として名を馳せた「根津・諏訪流鷹術」の祖としても知られている 8 。鷹を自在に操り、狩りを行うという高度な専門技術は、禰津氏の武威と権威を象徴するものであった 13 。

この「鷹匠」という職能は、単なる狩猟技術に留まらず、広範な地理的知識と情報収集能力を必然的に伴うものであった。鷹匠の任務には、鷹の訓練だけでなく、良質な巣鷹を求めて諸国の山林を巡ることや、広大な狩猟場(鷹場)の状況を常に把握しておくことが含まれていた 15 。戦国乱世において、このような広域にわたる自由な移動と、各地の地形や状況に通じていることは、極めて高い戦略的価値を持った。敵の支配地域や国境付近の情報を自然な形で収集できる鷹匠の立場は、諜報活動と極めて親和性が高かったのである。この職能的特質こそが、後世、禰津氏が「忍者」のイメージと結びつく重要な伏線となったと考えられる。

武田氏への臣従と信濃先方衆

戦国時代に入り、甲斐国(現在の山梨県)の武田信虎が信濃への侵攻を開始すると、滋野三家もその渦中に巻き込まれる。天文10年(1541年)、武田・村上・諏訪の連合軍による侵攻(海野平の戦い)により、滋野一族は大きな打撃を受けた 8 。この戦いの後、禰津氏は武田信玄の代にその軍門に降り、武田氏に臣従する道を選んだ 12 。

武田家臣団の中において、禰津氏は信濃の在地勢力を率いる「信濃先方衆(しなのせんぽうしゅう)」として位置づけられた 12 。これは、武田軍の尖兵として、特に北信濃や西上野方面への侵攻作戦において重要な役割を担うことを意味した 19 。さらに、当時の当主であった禰津元直は、自身の娘(禰津御寮人)を信玄の側室として差し出し、また元直の次男・政直は信玄の父・信虎の娘を正室に迎えるなど、武田氏と幾重にもわたる婚姻関係を結ぶことで、その関係を強固なものとした 8 。これにより、禰津氏は武田家中で信濃衆の有力な一角としての地位を確立したのである。

第二章:禰津信忠の登場 ― 家督を継がざる者

このような歴史を持つ禰津氏の一員として、禰津信忠はこの世に生を受けた。しかし彼の生涯は、一族の当主として采配を振るう華々しいものではなく、時代の片隅で静かに生きることを余儀なくされたものであった。

複雑な家督継承

禰津信忠は、武田氏に臣従した当主・禰津元直の三男として生まれた 3 。元直には長男・勝直、次男・政直、そして三男・信忠がいたが、長男の勝直は早世した 8 。そのため、家督は次男の政直(まさなお)、後の松鴎軒常安(しょうおうけんじょうあん)が継承した 8 。

複数の系図資料は、信忠が家督を継がなかった理由について、「元来病弱」であったためと記している 3 。戦国乱世において、一軍を率いる武将にとって心身の強健さは必須の資質であった。信忠がこの点で何らかのハンディキャップを抱えていたとすれば、彼が家督継承の列から外れたことは、自然な成り行きであったのかもしれない。

真田氏との婚姻同盟

信忠の生涯において決定的な意味を持ったのが、真田氏との縁組である。彼は、同じ滋野一族の出身であり、当時武田家臣としてめざましい活躍を見せていた真田幸綱(幸隆)の養女(実際には幸綱の妹)を妻として迎えた 3 。この婚姻は、武田家臣団内での勢力バランスや、東信濃における滋野一族間の連携を強化するための政略的な意味合いが強かったと考えられる。しかし、この個人的な結びつきが、後に武田氏が滅亡するという激動の中で、信忠自身の運命を大きく左右する伏線となったのである。

第三章:真田昌幸との関係と岩櫃城での隠棲

天正10年(1582年)、織田・徳川連合軍の侵攻により、強大な勢力を誇った武田氏は滅亡する。主家を失った信濃・上野の国衆たちは、新たな生き残りの道を模索し始める。この混乱の中、信忠は妻の実家である真田氏を頼ることになる。

義理の兄弟、昌幸による招聘

武田氏滅亡後、真田幸綱の子・昌幸は、いち早く自立して新たな戦国大名として頭角を現し始めていた。信忠にとって昌幸は妻の兄弟、すなわち義兄弟にあたる。この縁を頼り、信忠は昌幸からの招きに応じて、その本拠地であった上野国吾妻郡の岩櫃(いわびつ)城下に移り住んだ 3 。この地で彼は俗世を離れ、出家して「潜竜斎」という号を名乗ることになる 3 。

「志摩小屋」と客将としての待遇

岩櫃城下において、信忠は「根津屋敷」、または通称「志摩小屋(しまごや)」と呼ばれる屋敷を与えられたと伝わる 3 。この「志摩」という名は、信忠が「志摩守(しまのかみ)」という官途名を名乗っていたことに由来すると考えられ、彼が一定の敬意をもって遇されていたことを示唆している 3 。

ここで重要なのは、信忠が単なる厄介者や庇護対象としてではなく、真田昌幸にとって戦略的な価値を持つ「客将(かくしょう)」として迎え入れられていた可能性である 22 。客将とは、主従関係を結ばず客分として待遇される武将のことで、その武勇や知略、あるいは家格が利用されることが多かった 22 。

では、病弱であったとされる信忠に、どのような戦略的価値があったのか。それは軍事力ではなく、彼の「血筋」と「家格」にあったと考えられる。真田昌幸自身も滋野一族の出身ではあるが、その家格は滋野三家の本流である禰津氏に比べれば、当時はまだ新興勢力に過ぎなかった。昌幸が、名門・禰津氏の嫡流に近い血筋を持つ信忠を客将として丁重に遇することは、自らが滋野一族の正統な後継者であることを内外に示し、他の信濃国衆に対する権威と影響力を高める上で、極めて有効な政治的パフォーマンスであった。信忠の存在は、いわば真田氏の権威を裏付ける生きた象徴としての役割を担っていたのである。

第四章:「潜竜斎」という号に込められた思想的背景

信忠が岩櫃城下で名乗った「潜竜斎」という号は、彼の境遇と内面を理解する上で非常に示唆に富んでいる。

「潜竜」の語源と意味

「潜竜(せんりゅう)」とは、古代中国の経典である『易経』の乾為天(けんいてん)の卦(け)に登場する言葉、「潜龍(せんりょう)、用いる勿(なか)れ」に由来する。これは、「まだ世に出て活躍する時ではない、優れた能力を内に秘め、機が熟すのを静かに待っている竜(英雄)」を意味する。この思想は、世俗の栄達から距離を置き、山中に隠れて修行に励む道教の神仙思想や、日本の修験道(山伏の道)とも深く通底している 26 。竜を御し、雲や霧を操るといった超俗的なイメージは、これらの思想と強く結びついている 27 。

号と境遇の一致

この「潜竜」という言葉は、禰津信忠の生涯そのものを象徴しているかのようである。彼は信濃の名族・禰津氏という、いわば竜の血筋に生まれながら、病弱という運命のために家督を継ぎ、乱世に雄飛することができなかった。そして、義弟の庇護のもと、上州の山懐に抱かれた岩櫃の地で隠棲生活を送る。その姿は、まさに力を内に秘めたまま、淵に潜む竜そのものであった。

「潜竜斎」という号は、彼が単に世を捨てた隠者であったことを示すだけではない。それは、自らの出自に対する矜持と、才能を発揮できないまま終わる人生への無念、そして乱世の喧騒から離れて静かに時を待つという彼の自己認識が凝縮された、極めて的確な表現であったと言えるだろう。

第二部:伝説のなかの禰津潜竜斎 ― 忍者頭領像の形成

第一部では、史料に基づいて禰津信忠という一人の武将の実像を追った。しかし、我々が今日「禰津潜竜斎」という名から想起するのは、隠棲した病弱な武将ではなく、諜報と謀略を駆使する忍者頭領の姿である。この巨大なイメージの変容は、いかにして起こったのか。本章では、伝説が形成されていく過程を、様々な角度から検証する。

第一章:甲陽流忍術と「禰津流くノ一」伝説の検証

禰津潜竜斎の忍者伝説を構成する重要な要素として、「甲陽流忍術」と「禰津流くノ一」の存在が挙げられる。これらは果たして史実なのであろうか。

甲陽流忍術と禰津氏

一部の書籍や創作物において、禰津氏は武田信玄お抱えの忍術流派「甲陽流忍術」の家元であったと語られることがある 1 。武田信玄が「三ツ者(みつもの)」や「透波(すっぱ)」と呼ばれる諜報員を駆使して情報戦を展開したことは、『甲陽軍鑑』などの軍学書にも記されており、歴史的な事実として知られている 31 。

禰津氏が武田氏の信濃先方衆として重用されていたことから、彼らが武田の諜報活動に何らかの形で関与した可能性は否定できない。しかし、禰津氏が特定の忍術流派の「家元」であったことを直接的に証明する一次史料は、現在のところ確認されていない。この説は、武田の諜報組織の存在と、武田に仕えた有力国衆である禰津氏の存在が、後世において結びつけられて生まれた蓋然性が高い。

「歩き巫女」と望月千代女伝説の批判的検討

禰津氏の忍者伝説を、より具体的で魅力的なものにしているのが、女性忍者集団「くノ一」にまつわる物語である。特に、武田信玄の命を受けた望月千代女(もちづき ちよめ)なる女性が、信濃国祢津村(現在の東御市祢津)に修練場を設け、「歩き巫女(あるきみこ)」に身をやつした数百人の「くノ一」を養成し、諸国に放って諜報活動に従事させたという話は有名である 2 。この集団は「禰津流くノ一」とも呼ばれ、禰津氏の忍者伝説の中核をなしている 2 。祢津地区には、現在も「巫女さん眠る地」と記された墓碑が残るなど、この伝説を裏付けるかのような痕跡も見られる 35 。

しかし、この望月千代女と「くノ一」集団の物語は、近年の専門的な忍者研究によって、史実ではないことが明らかにされている。三重大学の吉丸雄哉氏らの研究によれば、この一連の物語は、歴史作家の稲垣史生氏が昭和46年(1971年)に発表した著作の中で、大正・昭和期の民俗学者である中山太郎氏の『日本巫女史』(1930年刊行)を基に、創作した「妄説」であると結論づけられている 39 。

その成立過程を詳述すると、まず中山太郎の『日本巫女史』には、信濃国祢津村が江戸時代に「歩き巫女」の拠点の一つであったことが記されている。彼女たちは諸国を遍歴し、口寄せなどを行うシャーマンであった 38 。稲垣史生氏は、この史実を基に、戦国時代に武田信玄が彼女たちを組織化し、諜報員(くノ一)として利用したという物語を「発明」したのである。中山の原典には、「忍者」や「諜報活動」といった記述は一切存在しない 39 。そして、この稲垣氏によって創作された物語が、昭和後期から平成にかけて、名和弓雄氏らの忍者関連の書籍や雑誌記事を通じて広く流布し、あたかも史実であるかのように受け入れられていったのである 40 。

したがって、「禰津流くノ一」や望月千代女の伝説は、戦国時代の史実ではなく、昭和後期に生まれた「現代の創作」と見なすのが、現在の学術的な到達点である。これは、歴史的事実と後世の創作をいかに峻別するべきかという、歴史学の課題を示す典型的な事例と言えよう。

第二章:物語のなかの禰津氏 ― 真田十勇士「根津甚八」の影響

禰津潜竜斎の忍者イメージを形成したもう一つの大きな潮流が、江戸時代に花開いた大衆文化、特に真田幸村(信繁)の活躍を描いた物語の存在である。

『真田三代記』と根津甚八の登場

江戸時代中期以降、講談や軍記物語の世界で「真田もの」は絶大な人気を博した。その代表作である『真田三代記』などの作品群の中に、真田幸村に仕える十人の豪傑、「真田十勇士」の一人として「根津甚八郎貞盛(ねづ じんぱちろう さだもり)」が登場する 19 。

英雄としての根津甚八

物語の中の根津甚八は、極めて魅力的な英雄として描かれる。彼は元は海賊の頭領であったが、真田幸村の人柄に惚れ込んで家臣となり、水軍の指揮に長けた豪傑として活躍する 42 。そして、慶長20年(1615年)の大坂夏の陣では、徳川家康の本陣に迫る幸村の影武者(かげむしゃ)となり、「我こそは真田幸村なり」と名乗りを上げて奮戦し、壮絶な討死を遂げるのである 42 。この勇猛で忠義に厚い英雄像は、第一部で見た病弱で隠棲した禰津信忠(潜竜斎)の姿とは、まさに対極に位置するものである。

イメージの混濁と定着

このフィクション上の英雄「根津甚八」の姓が、実在の信濃の名族「禰津氏」と同じであったことは、決定的な意味を持った。時代が下り、真田幸村と十勇士の物語が国民的な英雄譚として広く浸透するにつれて、人々の中で両者のイメージは次第に混同・融合していった。その結果、「真田に仕えた禰津氏」という史実の断片が、「勇猛な武将であり、忍者でもある根津甚八」という物語のイメージに上書きされ、「禰津氏=忍者・豪傑の一族」という認識が強固に定着していくことになったのである。

第三章:史実と伝説の接点 ― なぜ禰津氏は「忍者」になったのか

「くノ一」伝説が昭和の創作であり、「根津甚八」が江戸時代のフィクションであるとすれば、なぜそもそも禰津氏が、これらの物語の主役として選ばれたのであろうか。その背景には、伝説が決して無から生まれたのではなく、史実の中に伝説と結びつきやすい複数の「核」が存在したことが見て取れる。

要因① 山伏(修験者)としての側面

潜竜斎こと禰津信忠が、岩櫃城下で山伏(修験者)として生活していた、あるいはそのように見なされていたという伝承は、複数の資料に確認できる 50 。山伏は、険しい山々を修行の場として駆け巡り、全国的なネットワークを持ち、加持祈祷などの呪術的な儀式を執り行う存在であった。彼らの超人的な身体能力、広域な活動範囲、そして神秘的な佇まいは、諜報や破壊活動を密かに行う忍者の姿と、人々の心象風景の中で容易に重なり合った。

要因② 鷹匠としての側面(再論)

第一部で詳述した通り、禰津氏は鷹匠の名手であった。鷹狩りのための広範囲な移動と情報収集能力は、諜報活動との高い親和性を持つ。この特殊な職能は、禰津氏を「ただの武士」ではない、何か特別な技能を持つ一団として人々に認識させる上で、大きな役割を果たしたと考えられる。

要因③ 真田氏との緊密な関係

史実において、禰津氏と真田氏の関係は極めて密接であった。潜竜斎(信忠)は真田昌幸の義兄弟であり客将として遇され、その息子である昌綱や幸直、さらにその子孫たちは真田家の家臣団に組み込まれ、家老などの重職を務めている 3 。この「真田の懐刀」とも言うべき緊密な関係性が、後世の物語が「真田忍軍」という架空の組織を創作する際に、禰津氏をその中核メンバーとして位置づけるための、説得力のある歴史的素地となったのである。

これらの分析から、禰津潜竜斎の忍者伝説は、一つのモデルとして理解することができる。それは、史実として確認できる「山伏」「鷹匠」「真田氏との関係」という三つの核(三位一体)の上に、後世の創作物である「望月千代女伝説」や「真田十勇士物語」が積み重なることで形成されたというモデルである。この重層的な構造こそが、史実の人物像を覆い隠し、「忍者頭領・禰津潜竜斎」という、もう一つの強固な人格を生み出すに至ったメカニズムの正体なのである。

第三部:史跡と伝承に見る潜竜斎の痕跡

史実と伝説が複雑に絡み合う禰津潜竜斎。その人物像は、文献資料の中だけでなく、彼が生きたとされる土地に残る史跡や、現代にまで語り継がれる伝承の中にも、その痕跡を留めている。本章では、これらの具体的な事例を検証し、潜竜斎の記憶がどのように地域に根差し、継承されてきたかを探る。

第一章:岩櫃城と潜龍院跡

潜竜斎の後半生と最も深く関わる場所が、上野国吾妻郡、真田氏の本拠地であった岩櫃城である。この地の史跡は、彼の伝説と分かちがたく結びついている。

幻の御殿「潜龍院」

天正10年(1582年)3月、主君である武田勝頼が織田・徳川連合軍に追われ、滅亡の危機に瀕した際、真田昌幸は勝頼を自らの居城・岩櫃城に迎え入れ、武田家再興を図ることを進言した 52 。昌幸はこの時、勝頼を迎えるための御殿を、岩櫃山の南麓、古谷(こや)地区にわずか数日で築いたと伝えられている 54 。しかし、勝頼はこの地に至ることなく天目山で自刃し、武田氏は滅亡した 55 。この幻の御殿があった場所が、後に「潜龍院(せんりゅういん)跡」と呼ばれるようになる 51 。

山伏寺としての潜龍院

主君を迎えるという目的を失った御殿の跡地は、その後、昌幸の一族であった「祢津潜竜斎昌月(しょうげつ)」なる人物が拝領し、「巌下山潜龍院(がんかさんせんりゅういん)」という山伏寺(修験寺)にしたという伝承が、この地に残されている 21 。この「潜竜斎」の名を持つ寺院の存在が、地名「潜龍院」の由来となったのである 51 。

ここで注目すべきは、「昌月」という名である。これは第一部で確認した禰津信忠とは異なる名であり、別の人物なのか、あるいは後世の伝承の中で信忠の名が変化、あるいは付加されたものなのかは判然としない。しかし、この伝承は「潜竜斎」という号を持つ人物と、「潜龍院」という場所を直接結びつける、極めて重要な鍵となっている。この寺では忍者が育成されていたという話まで付随しており、伝説が土地の記憶と一体化している様子がうかがえる 53 。潜龍院は江戸時代を通じて修験道の寺院として存続し、寺子屋としての役割も担うなど、地域で格式の高い寺であったが、明治2年(1869年)の修験道廃止令により廃寺となった 51 。

顕徳寺への移築

潜龍院の建物は、寛文年間(1661年-1673年)の火災などで失われたが、その護摩堂(ごまどう、火を焚いて祈祷を行う建物)は、明治17年(1884年)に、現在の群馬県東吾妻町原町にある顕徳寺(けんとくじ)の本堂として移築されたと伝えられている 50 。一部は修復されているものの、移築当時の姿を留めているとされ、伝説上の人物の記憶が、具体的な建築遺構として現代にまで繋がっている稀有な事例である。

第二章:現代に息づく伝承

潜竜斎の痕跡は、史跡だけに留まらない。彼の記憶は、地域の人々の口承や、現代の文化活動の中にも生き続けている。

末裔を名乗る「根津農園」

岩櫃山の麓、東吾妻町郷原には、自らを禰津潜竜斎の末裔であると伝える根津家が存在し、現在も「根津農園」として農業を営んでいる 60 。この家に伝わる口伝によれば、その祖先は元々武田の家臣で、第一次上田合戦(天正13年、1585年)にも従軍した修験道者であったが、江戸時代に入ってから修験道を引退し、農業を始めたという 60 。また、江戸時代には薬草を採取して霊薬を作り、上納していたという言い伝えも残っている 60 。

この伝承は、学術的な一次史料によって裏付けられるものではない。しかし、歴史とは文献に記されたものだけが全てではない。地域社会の中で、世代を超えて語り継がれてきた「生きた記憶」として、これは非常に貴重な民俗学的資料であると言える。

観光資源としての「真田忍者」

現代において、岩櫃城とその周辺地域は、「真田氏ゆかりの地」として多くの歴史ファンが訪れる観光地となっている。その中で、「忍者」は極めて人気の高いコンテンツである。東吾妻町には「岩櫃真田忍者ミュージアム にんぱく」という施設があり、真田氏に仕えたとされる忍者たちの資料が展示されている 2 。

このミュージアムでは、真田忍者の一員として「禰津神平(ねづ じんぺい)」が紹介されている 2 。この「神平」という名は、禰津氏の当主が代々名乗ったとされる通称の一つであり 8 、第二部で見たフィクション上の人物「根津甚八」とも響き合う。これは、歴史的探究の対象であった潜竜斎の伝説が、現代においては地域振興のための文化資源として再解釈され、活用されていることを示している。史実と伝説の人物は、今や観光という新たな文脈の中で、再びその姿を現しているのである。

結論:引き裂かれた二つの顔 ― 禰津信忠と潜竜斎伝説

本報告書を通じて行ってきた多角的な調査の結果、「禰津潜竜斎」という存在が、決して単一の人物像に収斂されるものではなく、史実と伝説という、二つの異なる顔を持つ複合的な存在であることが明らかになった。

総括:史実と伝説の分離

一つ目の顔は、史料によってその輪郭を追うことができる、歴史上の人物としての**「信濃の国衆・禰津信忠」**である。彼は、信濃の名門・滋野三家の一角を占める禰津氏に生まれながら、病弱であったがために家督を継ぐことができず、激動の戦国時代を武将として駆け抜けることはなかった。主家・武田氏の滅亡後は、義理の兄弟である真田昌幸の庇護を受け、上野国岩櫃城下で「潜竜斎」と号して静かに隠棲した。彼の生涯は、乱世の片隅に生きた、一人の貴種流離の物語であった。

そしてもう一つの顔が、後世の創作や伝承によって作り上げられた、**「忍者頭領・禰津潜竜斎」**という伝説上の人物である。彼は、甲陽流忍術の家元として、あるいは「くノ一」集団を率いる長として、武田信玄や真田昌幸のために闇の世界で暗躍する、智謀に長けた冷徹な指導者として描かれる。このイメージは、史実の信忠像とは全く相容れない。

伝説形成のメカニズム

では、なぜこれほどまでに異なる二つの顔が一人の名の下に統合されたのか。本報告書で明らかにしたように、潜竜斎の忍者伝説は、決して無から生まれたものではない。それは、史実の禰津氏が持っていた**「鷹匠」 という特殊技能、潜竜斎自身が身を置いた 「山伏(修験道)」 の世界、そして 「真田氏との密接な関係」**という三つの史実的要素を「核」としていた。これらの要素は、それぞれが「広域な移動能力」「特殊技能」「情報へのアクセス」といった、忍者のイメージと極めて親和性の高い特性を持っていた。

この史実の核の上に、江戸時代以降の講談や軍記物語が育んだ英雄**「根津甚八」 の物語が重なり、さらに昭和後期に「発明」された 「望月千代女とくノ一」**の物語が加わった。こうして、史実の核は、物語文化という奔流の中で時間をかけて増幅・変容され、ついに史実の人物像を覆い隠すほどの、強固な「忍者頭領・禰津潜竜斎」という伝説を形成するに至ったのである。

歴史を探究する意味

禰津潜竜斎の事例は、一人の人間の生涯が、時代の要請や後世の人々の想像力によって、いかにして変容し、新たな物語として語り継がれていくかを示す、絶好のケーススタディである。史実の探究は、単に過去の事実を確定させる作業に留まらない。それは、伝説の背後にある人々の心性や、物語を必要とした時代の文化のありようを読み解く鍵をも、我々に与えてくれる。史実の禰津信忠と伝説の禰津潜竜斎、その両方を見つめることによって初めて、我々はこの「信濃の潜竜」が持つ、真の歴史的意味を理解することができるのである。

表1:禰津潜竜斎の人物像比較 ― 史実と伝説

|

項目 |

史実(禰津信忠) |

伝説(忍者頭領・禰津潜竜斎) |

|

名称 |

禰津信忠(ねづ のぶただ)、別名:志摩守、号:潜竜斎 |

禰津潜竜斎、禰津神平 |

|

出自・身分 |

信濃の国衆・禰津氏の一族。禰津元直の三男。 |

忍者集団の頭領。甲陽流忍術の家元。 |

|

主な活動拠点 |

信濃国小県郡禰津、後に上野国岩櫃城下。 |

北信濃一帯、および大名の依頼で各地へ。 |

|

活動内容 |

病弱のため家督を継がず、真田昌幸の客将として隠棲。 |

下忍を各地に派遣し、情報収集、諜報、破壊工作を指揮。 |

|

性格・人物像 |

病弱で穏やかな隠棲者。 |

智謀に長け、部下を統率する冷徹な指導者。 |

|

関係する人物 |

父:禰津元直、兄:禰津政直、義兄:真田昌幸 |

主君:武田信玄、真田昌幸。部下:多数の下忍、くノ一。 |

|

根拠となる資料 |

『信州滋野氏三系図』等の系図資料、古文書 3 。 |

江戸時代の軍記物、講談、昭和以降の歴史創作物、口承 1 。 |

引用文献

- カードリスト/武田家/武029禰津神平 - 戦国大戦あっとwiki - atwiki(アットウィキ) https://w.atwiki.jp/sengokutaisenark/pages/364.html

- 真田 / 群馬県東吾妻町|忍者|日本の観光ショーケース - OSAKA INFO https://osaka-info.jp/special/showcase/ninja/sanada_gunma/

- 禰津信忠 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%B0%E6%B4%A5%E4%BF%A1%E5%BF%A0

- 根津昌綱とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%A0%B9%E6%B4%A5%E6%98%8C%E7%B6%B1

- 海野氏のツール - 歴史研究海野 http://musha.mobi/index.php?%E6%B5%B7%E9%87%8E%E6%B0%8F%E3%81%AE%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB

- 滋野氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BB%8B%E9%87%8E%E6%B0%8F

- 海野氏 - 歴史研究海野 http://musha.mobi/index.php?%E6%B5%B7%E9%87%8E%E6%B0%8F

- 根津氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%B9%E6%B4%A5%E6%B0%8F

- 上田駅「真田御膳」(1080円)~真田と望月・滋野三家の話 【ライター望月の駅弁膝栗毛】 https://news.1242.com/article/103438

- 真田氏の始祖 - 歴史研究海野 http://musha.mobi/index.php?%E7%9C%9F%E7%94%B0%E6%B0%8F%E3%81%AE%E5%A7%8B%E7%A5%96

- 城郭拾集物語⑭ 信濃国(長野)望月城 - 宝虫プロダクション https://www.takaramushi.com/e_books/manju/body.php?gphplog=jokaku&gphpnum=14

- 禰津常安 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%B0%E6%B4%A5%E5%B8%B8%E5%AE%89

- 戦国浪漫・忍者/異能者編 - M-NETWORK http://www.m-network.com/sengoku/sennin.html

- 伊賀忍/甲賀忍 忍者名鑑 https://kamurai.itspy.com/nobunaga/igaSS/index.htm

- 家康が愛した「鷹狩」とは?「鷹狩」の歴史も解説【戦国ことば解説】 - サライ.jp https://serai.jp/hobby/1114194

- 江戸の御鷹匠と鷹場の終焉 https://wako226.exblog.jp/243734094/

- らんまる攻城戦記~兵どもが夢の跡~ - 祢津上の城 (東御市祢津) https://ranmaru99.blog.fc2.com/blog-entry-747.html?sp

- 禰津城の見所と写真・100人城主の評価(長野県東御市) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/733/

- 小助の部屋/滋野一党/祢津滋野氏 https://koskan.nobody.jp/sanke_nedu.html

- 禰津元直 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%B0%E6%B4%A5%E5%85%83%E7%9B%B4

- 真田氏による吾妻統治 - 吾妻の歴史を語る https://denno2488.com/%E5%90%BE%E5%A6%BB%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2/%E7%9C%9F%E7%94%B0%E6%B0%8F%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%90%BE%E5%A6%BB%E7%B5%B1%E6%B2%BB/

- 客将 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%A2%E5%B0%86

- 高山右近の歴史 /ホームメイト - 戦国武将一覧 - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/46491/

- 内藤如安 | 人物詳細 | ふるさとコレクション | SHOSHO - 石川県立図書館 https://www.library.pref.ishikawa.lg.jp/shosho/furucolle/list/prsn17792

- 内藤如安 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E8%97%A4%E5%A6%82%E5%AE%89

- 【民俗学漫談】龍|GAUN_SUKUNE - note https://note.com/noctiskodaira/n/n6759faca0cd1

- 道教神仙説の成立について - 島根県立大学 https://www.u-shimane.ac.jp/img/old_post_img/20230402150301_4/seisaku108.pdf

- 禹歩の技法と思想 https://square.umin.ac.jp/mayanagi/students/98ohira.htm

- 信濃の隠密(忍者)について。松代藩真田家では「甲陽流(祢津家伝承)」の流儀が伝わっていたそうだが - レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?id=1000066230&page=ref_view

- 戦国時代屈指の忍者集団「真田忍軍」!その活躍ぶりと武田信玄との関係とは?【前編】 : Japaaan https://mag.japaaan.com/archives/186914

- 「三ツ者」武田信玄の諜報機関【忍者の技と知恵 #110】 - note https://note.com/kiyo_design/n/n9128cfb26862

- 甲州おもてなし忍者三ツ者衆 | 山梨県 - Wix.com https://infomitsumono.wixsite.com/official

- 忍者とは何か?数々の秘術や、大名に仕えた忍者集団も徹底解説 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/8441/

- 第3回「戦国時代における忍術ー武田信玄家中の「窃盗(しのび)の巻」」(前期) - 三重大学 人文学部・人文社会科学研究科 https://www.human.mie-u.ac.jp/kenkyu/ken-prj/iga/kouza/2024/2024-3.html

- 武田信玄の忍者 歩き巫女/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/52395/

- クノイチとは/ホームメイト - 刀剣ワールド 城 https://www.homemate-research-castle.com/useful/17014_tour_095/

- 望月千代(千代) どうする家康/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/99893/

- ののう巫女の墓 | Unique Nagano [ユニーク長野] https://www.unique-nagano.com/detail.php?l=ja&id=357

- 望月千代女 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9B%E6%9C%88%E5%8D%83%E4%BB%A3%E5%A5%B3

- 第5回「くのいちとは何 ... - 三重大学 人文学部・人文社会科学研究科 https://www.human.mie-u.ac.jp/kenkyu/ken-prj/iga/kouza/2014/2014-4.html

- 東御市祢津で「巫女の姿で祢津を歩く」試み! ノノウの歴史に思いを馳せ。 https://ameblo.jp/idem2007/entry-12711126541.html

- 真田十勇士 - 根津甚八 https://museum.umic.jp/sanada/sakuhin/juyusi_nezu.html

- 真田十勇士 - 名刀幻想辞典 https://meitou.info/index.php/%E7%9C%9F%E7%94%B0%E5%8D%81%E5%8B%87%E5%A3%AB

- 真田十勇士 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%9F%E7%94%B0%E5%8D%81%E5%8B%87%E5%A3%AB

- 真田十勇士 - 九度山町観光情報 https://www.kudoyama-kanko.jp/sanada/sanada-juyushi.html

- 真田十勇士とは?戦国武将・真田幸村を支えた10人の凄腕家臣達【後編】 - Japaaan https://mag.japaaan.com/archives/149789

- 真田家に仕えた忍衆 真田忍軍/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/52391/

- 真田十勇士- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%9C%9F%E7%94%B0%E5%8D%81%E5%8B%87%E5%A3%AB

- カードリスト/真田家/真023根津甚八 - 戦国大戦あっとwiki - atwiki(アットウィキ) https://w.atwiki.jp/sengokutaisenark/pages/1948.html

- 散策コース - 岩櫃真田 忍者ミュージアム「にんぱく」 https://www.ninpaku.net/plan/

- 潜龍院跡 | 岩櫃(いわびつ)~大河ドラマ「真田丸」東吾妻町公式ホームページ~ http://iwabitsu-sanadamaru.com/spot/senryuinato

- 岩櫃山登山と潜龍院、郷原城址探索コース(一日コース) - 浅間・吾妻エコツーリズム協会 http://ecotourism.or.jp/shinobinoran/iwabi-sen-gou01.html

- 顕徳寺(東吾妻町) - 樹の声が聞こえる https://akagi39.hatenadiary.org/entry/20131207/1391685503

- iwabitsu-sanadamaru.com http://iwabitsu-sanadamaru.com/spot/senryuinato#:~:text=%E7%B5%90%E6%9E%9C%E3%80%81%E5%8B%9D%E9%A0%BC%E5%85%AC%E3%81%AF%E5%B2%A9,%E5%90%BE%E5%A6%BB%E7%94%BA%E9%83%B7%E5%8E%9F%E5%8F%A4%E8%B0%B7%E5%9C%B0%E5%8C%BA%EF%BC%89%E3%80%82

- 東吾妻町|真田街道ガイド - 上田市 https://www.city.ueda.nagano.jp/contents/sanadakaidou/higashiagatsuma-town.html

- 岩櫃城の御殿跡(潜竜院)|ブログ|上信越高原国立公園 四万温泉 温泉三昧の宿 四万たむら https://www.shima-tamura.co.jp/blog/?p=5114

- 岩櫃城 - 東吾妻町 https://www.town.higashiagatsuma.gunma.jp/www/kankou/contents/1204122221484/simple/iwabituzyouato.pdf

- 「岩櫃城址」探検と武田勝頼を迎える御殿(潜龍院)跡 - ホテル軽井沢1130 http://karuizawaclub.co.jp/hotel1130/staying-tour/?p=2925

- 密教山 顕徳寺(群馬県東吾妻町) - 古今東西 御朱印と散策 http://chrono2016.blog.fc2.com/blog-entry-337.html

- 根津農園 - 吾妻真田忍者のすべて https://agatsuma-ninja.com/location/buy/%E6%A0%B9%E6%B4%A5%E8%BE%B2%E5%9C%92/

- 岩櫃城忍びの乱 https://www.shinobinoran.com/

- 関東の群馬県草津温泉の忍者ならにんぱく(岩櫃真田 忍者ミュージアム) | 体験 https://ninpaku.com/

- 【岩櫃真田忍者ミュージアム「にんぱく」】予約・アクセス・割引クーポン - じゃらんnet https://www.jalan.net/kankou/spt_guide000000212775/