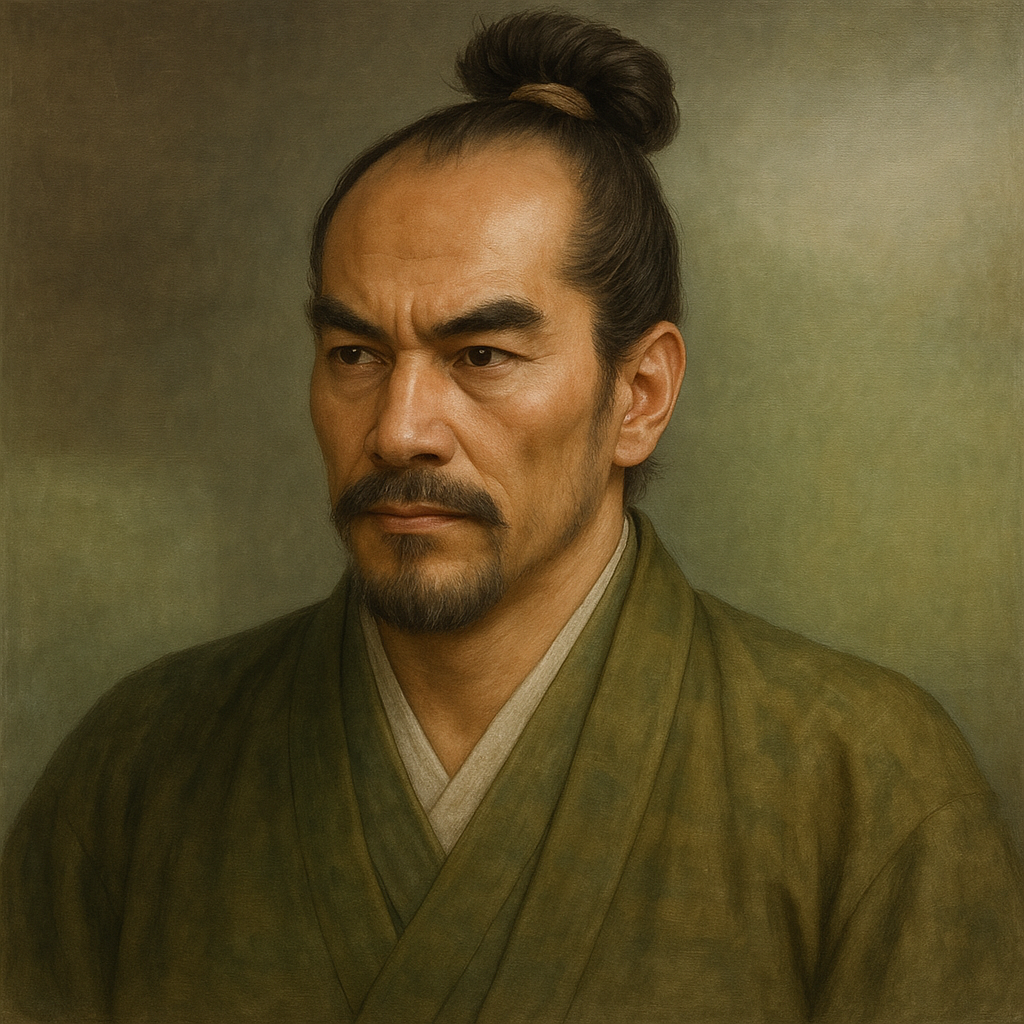

秋月種実

秋月種実は筑前の戦国大名。大友氏に追われるも再起し、九州三国に勢力拡大。豊臣秀吉に降伏し、日向高鍋へ移封。失意の晩年を送るも、子孫は高鍋藩主として存続。

秋月種実:戦国九州を駆け抜けた反骨の武将、その栄光と悲運

序論:乱世を生きた九州の雄、秋月種実

日本の戦国時代、群雄が割拠し、下剋上が常であった九州の地に、秋月種実(あきづきたねざね)という武将がいた。彼は、鎌倉時代から続く秋月氏の16代当主として、一族の存亡を賭けて激動の時代を駆け抜けた 1 。少年期に父祖伝来の地を追われるという苦難を経験しながらも、不屈の精神で再起を果たし、一時は筑前・筑後・豊前の三国にまたがる広大な版図を築き上げるに至る。しかし、その勢威も天下統一を目指す豊臣秀吉の前に屈し、故郷を遠く離れた日向国高鍋の地で波乱の生涯を閉じた 1 。

本報告書は、この秋月種実の生涯を、その出自から勢力拡大、豊臣政権との対峙、そして晩年に至るまで丹念に追い、彼の武将としての実像、戦略、人間性、そして歴史的意義を明らかにすることを目的とする。種実の生き様は、戦国末期の九州における地方勢力の興亡と、中央集権化の巨大な波に翻弄される様を如実に映し出しており、彼の軌跡を辿ることは、この時代の九州、ひいては日本の歴史を理解する上で重要な意味を持つ。

第一部:秋月氏の勃興と種実の登場

一章:秋月氏のルーツと筑前での基盤形成

秋月氏は、その本姓を大蔵氏とし、平安時代に伊予で反乱を起こした藤原純友の討伐に功績を挙げた大蔵春実を祖とすると伝わる 3 。春実はその恩賞として筑前国御笠郡原田の地を与えられ、当初は原田氏を称した。その後、鎌倉時代の初めにあたる建仁3年(1203年)、原田種雄が鎌倉幕府より秋月庄(現在の福岡県朝倉市秋月)を賜り、秋月氏を名乗ったのがその始まりとされる 1 。

秋月氏は、筑前国夜須郡秋月の霊峰・古処山(こしょさん)に築かれた古処山城を本拠とし、以来400年近くにわたって朝倉地方を中心とする地域を領有支配した武家であった 1 。古処山は英彦山修験の道場としても栄えた地であり 4 、秋月氏の支配は単なる武力によるものだけでなく、地域の信仰とも深く結びついていた可能性が考えられる。戦国時代に至るまで、秋月氏は幾多の戦乱を乗り越え、その勢力を保持してきた。

二章:種実の生い立ちと苦難の少年期

秋月種実は、秋月氏15代当主・秋月文種(ふみたね、種方(たねかた)、あるいは清種(きよたね)とも伝わる)の次男として生を受けた 2 。彼の幼名は黒帽子(くろぼうし)といい 2 、その後の活躍を予感させるような勇壮な名であった。

種実の生年には諸説あり、天文14年(1545年)説 6 、天文17年(1548年)説 2 、さらには天文13年(1544年)説 7 などが見られる。複数の事典で採用されている天文14年説に従えば、彼は戦国の動乱が激しさを増す中で生を受けたことになる。この生年の違いは、後の享年にも影響し、天文14年生まれであれば52歳、天文17年生まれであれば49歳で没したことになる。本報告では、混乱を避けるため、複数の資料で確認できる情報を基に記述を進めるが、このような異同が存在することは、戦国時代の人物研究における史料の限界と多角的な検討の必要性を示している。

種実の幼少期は、父・文種から武士としての心得や、一族を率いる者としての薫陶を受けた時代であった。父からは「秋月の名を汚すな」「武は身を守るためだけにあらず。家臣を守り、民を守るためにこそある」といった言葉を受け、文武両道を叩き込まれたと伝わる 10 。この教えは、後の種実の行動理念の根幹を形成したと考えられる。

しかし、種実が13歳(または10歳)であった弘治3年(1557年)、秋月氏にとって最大の危機が訪れる。当時、九州で勢力を拡大しつつあった豊後の大友宗麟が、秋月氏の拠点である古処山城に大軍をもって攻め寄せたのである。この戦いで父・文種と長兄・晴種は奮戦の末に自害し、古処山城は落城した 2 。幼い種実は、家臣に守られて辛くも城を脱出し、周防国山口の太守・毛利元就を頼って落ち延びることとなった 1 。

この亡命生活は、種実にとって筆舌に尽くしがたい苦難の日々であったろう。父祖伝来の地を失い、異郷に身を寄せる屈辱と無力感は、彼の心に深く刻まれたに違いない。しかし、この経験は同時に、彼に大局的な視野と、いつか必ず故郷を奪還するという不屈の意志を植え付けた。毛利元就という当代きっての謀将の庇護下で過ごした数年間は、彼にとって単なる雌伏の期間ではなく、政治の非情さ、力の重要性、そして大勢力間の力学を肌で感じる貴重な学習の機会となった。後に大友氏と対立するようになった際、父・文種がかつて口にした「その時までは忍の一字じゃ」という言葉の意味を痛感し、父の遠謀に感服したと回想しているように 10 、この時期の経験は、後の彼の巧みな外交戦略や、周到な反攻準備へと繋がっていくのである。また、400年近く続く秋月氏の当主という立場は、種実にとって一族の存亡と再興という重い使命感を伴っていた。父祖伝来の地を奪われた屈辱と、それを回復せんとする執念は、彼の行動の大きな原動力となり、「このままでは秋月の名が消える」という強烈な危機感が、後の大胆な勢力拡大へと彼を駆り立てたのであった 10 。

表1:秋月種実 略年譜と基本情報

|

項目 |

内容 |

|

生誕年 |

天文14年(1545年) ※天文17年(1548年)説、天文13年(1544年)説など諸説あり |

|

没年 |

慶長元年9月26日(1596年11月16日) |

|

享年 |

52歳 ※生年説により49歳などの異説あり |

|

氏族 |

大蔵氏 |

|

幼名 |

黒帽子(くろぼうし) |

|

主な改名 |

種実 → 宗闇(そうあん、法号) |

|

父 |

秋月文種(種方、清種) |

|

正室 |

田原親宏の娘 |

|

主要な子 |

秋月種長、高橋元種、竜子(城井朝房室など) |

|

主な活動拠点 |

筑前国 古処山城、日向国 高鍋城 |

|

最高石高 |

36万石 |

(出典: 2 ほか)

第二部:再起と勢力版図の拡大

一章:毛利氏の支援と古処山城奪還

周防国に亡命していた秋月種実は、毛利元就の庇護のもと、雌伏の時を過ごしていた。そして永禄2年(1559年)1月、ついに再起の機会が訪れる。毛利氏の支援を得た秋月氏の旧臣・深江美濃守らが種実を居城に迎え入れ、古処山城を占拠していた大友軍を破り、秋月氏の旧領をほぼ回復することに成功したのである 1 。この古処山城奪還の具体的な時期や経緯については諸説あり、明確ではない部分も残されているが 1 、種実が毛利氏の大きな後ろ盾を得て故郷への帰還を果たしたことは確かである。

帰還を果たした種実のもとには、その報を聞きつけた旧家臣たちが続々と参集し、秋月氏は再び勢いを盛り返した 11 。種実は、弟たちを戦略的に配置することで、大友氏への対抗姿勢を鮮明にする。弟の種冬(たねふゆ)を高橋鑑種(あきたね)の養子として豊前国小倉城へ、種信(たねのぶ)を長野氏の後継として豊前馬ヶ岳城主へ、そして元種(もとたね)を香春岳城主へとそれぞれ送り込み、秋月氏を中心とした反大友勢力のネットワークを形成していった 2 。

二章:宿敵・大友氏との死闘

秋月種実の生涯を通じて最大の敵対勢力であったのが、豊後の大友宗麟である。種実の父・文種を討ち、秋月氏を一時滅亡寸前に追い込んだ大友氏に対し、種実は執拗なまでの抵抗を続ける。種実自身の言葉として「弘治から永禄にかけての時代、大友宗麟の野心は際限なく膨らみ、秋月の自立性さえも脅かすようになった」と伝えられるように 10 、大友氏の圧迫は秋月氏にとって常に最大の脅威であった。

その両者の対立が激しく火花を散らしたのが、永禄10年(1567年)の休松(やすみまつ)の戦いであった。この年、大友氏の重臣であった高橋鑑種が宗麟に反旗を翻すと、種実もこれに呼応して挙兵する 2 。9月3日の夜、種実は風雨が強まる中、わずか2,000の兵を率いて、油断していた大友軍の本陣(臼杵鑑速(うすきあきはや)・吉弘鑑理(よしひろあきただ)の陣)に夜襲を敢行した。秋月勢の急襲に大友軍は混乱状態に陥り敗走、その混乱は戸次鑑連(べっきあきつら、後の立花道雪)の陣にも波及し、同士討ちが発生するほどの激戦となった。鑑連は冷静に事態を収拾し、秋月勢の追撃を撃退したが、大友軍は鑑連の弟・鑑方(あきかた)をはじめとする多くの将兵を失うという甚大な被害を受けた 2 。この休松の戦いは、兵力で劣る可能性のあった秋月軍が、敵の油断や悪天候といった要素を最大限に活用し、大胆な奇襲作戦によって大勝利を収めた戦いとして知られ、種実の戦術家としての一面と、状況によっては大きな危険を冒す決断力を示す好例と言える。この戦いは、単に大友軍に一矢報いたというだけでなく、種実の指揮官としての能力を内外に示した重要な戦いであった。

しかし、九州における大友氏の勢力は依然として強大であり、永禄12年(1569年)5月、秋月氏が頼みとしていた毛利軍が多々良浜の戦いで大友軍に敗れると、同年8月、種実は一時的に大友宗麟に降伏を余儀なくされる 2 。これは、当時の九州における勢力均衡の中で、秋月氏がいかに危うい立場に置かれていたかを示す出来事であった。

三章:島津氏・龍造寺氏との連携と九州三国での躍進

一時的な大友氏への服属も、種実にとっては雌伏の期間に過ぎなかった。天正6年(1578年)、大友宗麟が日向国における耳川の戦いで島津義久に大敗し、その勢威にかげりが見え始めると、種実はこれを好機と捉え、再び大友氏に反旗を翻す 2 。この時、肥前の龍造寺隆信や筑前の筑紫広門(つくしひろかど)らと手を結び、反大友の旗幟を鮮明にした 2 。

さらに、天正12年(1584年)に龍造寺隆信が島津・有馬連合軍との沖田畷(おきたなわて)の戦いで戦死し、龍造寺氏の勢力が後退すると、種実は機敏に九州南部の新興勢力である島津義久に従属する 1 。この動きは、種実が常に九州内の勢力図の変動を注視し、自家の存続と利益が最大化するよう巧みに立ち回っていたことを示している。彼は単に強大な勢力に追従するだけでなく、時には龍造寺氏と島津氏の和睦交渉の橋渡し役を務めるなど 2 、戦略的パートナーとしての地位を築こうとする外交手腕も見せた。

このような巧みな外交戦略と、大友氏の衰退という外的要因を最大限に利用し、種実は破竹の勢いで領土を拡大していく。島津氏と同盟を結び、大友氏の領地を次々と侵食し、最盛期には筑前国、筑後国、豊前国の三国にまたがる11郡を手中に収め、その石高は実に36万石に相当する広大な領地を有するに至った 1 。これは、かつて豊後の大友氏、肥前の龍造寺氏、薩摩の島津氏と肩を並べるほどの勢力であり 12 、秋月種実の生涯における絶頂期であった。

表2:秋月種実 最盛期の支配領域(推定)

|

国 |

郡数(推定) |

総石高(推定) |

|

筑前国 |

|

|

|

筑後国 |

上記3ヶ国内で計11郡 |

36万石 |

|

豊前国 |

|

|

(出典: 1 )

第三部:天下人・豊臣秀吉との対決

一章:九州平定の嵐と種実の決断

天正15年(1587年)、天下統一を目前に控えた豊臣秀吉は、島津義久の討伐を名目に、20万とも言われる大軍を率いて九州への侵攻を開始した 1 。この九州平定の軍勢は、長宗我部元親や毛利輝元といった四国・中国地方の大名を従え、圧倒的な物量と最新の兵器で九州の諸勢力に迫った。

この未曾有の大軍に対し、秋月種実は島津氏に与し、豊臣軍と戦う道を選択する 2 。この決断に至るまでには、家臣団内部でも激しい議論があった。種実は重臣の恵利暢堯(えりのぶたか、内蔵助)を秀吉のもとに派遣し、敵情を探らせた。暢堯は、広島で秀吉の仮陣に赴き、その軍容の壮大さ、兵の士気の高さ、そして最新鋭の鉄砲を目の当たりにし、秋月氏に勝ち目はないと判断。帰国後、種実に対し、島津氏との同盟を破棄し、秀吉に降伏するよう強く諌言した 2 。秀吉は暢堯の忠義を評価し、もし秋月が降伏すれば筑前・筑後の二国に加え肥前も与え、恵利自身にも3万石を与えるという破格の条件を提示したとも伝わる 2 。

しかし、種実をはじめとする秋月氏の主戦派は、暢堯の現実的な進言を臆病風に吹かれたものと見なし、「たった一振りの刀で秀吉に懐柔されおって」と罵倒し、あくまでも抗戦の意思を崩さなかった 2 。数度にわたる暢堯の忠諫も聞き入れられず、絶望した恵利暢堯は、主家の将来を憂い、自らの無力を嘆きながら、天正15年(1587年)3月14日、秋月の北西に位置する鳴渡(なると)の大岩の上で妻子を刺殺した後、自らも割腹して果てた。享年38歳であったと伝わる 16 。この岩は後に「腹切り岩」または「切腹岩」と呼ばれるようになり、彼の悲劇的な最期を今に伝えている 14 。恵利暢堯がもたらした秀吉軍の圧倒的兵力という「情報」を種実が適切に評価できなかったことが、結果的に秋月家の運命を大きく左右することになる。

二章:岩石城の攻防と益富城一夜城伝説

豊臣秀吉の九州平定軍は、破竹の勢いで北九州へと進軍した。天正15年(1587年)3月29日、秀吉本隊は小倉に到着する 15 。そして4月1日、先鋒の蒲生氏郷と前田利長の率いる約5,000の軍勢が、秋月氏の重要な支城である豊前岩石城(がんじゃくじょう)に攻撃を開始した 15 。岩石城は標高450メートルの険しい山頂に築かれた堅固な山城であり、秋月種実にとっては24の支城の中でも最も信頼する城の一つであった 15 。城兵は約3,000、城将には芥田悪六兵衛や熊井越中守久重といった秋月氏譜代の勇将たちが配されていた 15 。

しかし、豊臣軍の攻勢は凄まじく、特に圧倒的な数の鉄砲を用いた攻撃は、山城の防御力を無力化した。奮戦空しく、堅城と謳われた岩石城もわずか1日で落城してしまったのである 15 。この岩石城のあまりにも早い陥落は、秋月種実に大きな衝撃を与えた。

さらに、この岩石城落城に追い打ちをかけるように、種実の戦意を完全に打ち砕いたとされるのが「益富城(ますとみじょう)の一夜城」の伝説である 2 。伝承によれば、岩石城を落とした秀吉軍は、次に秋月氏の別の拠点である益富城に向かった。種実が古処山城から益富城の方角を眺めると、一晩中かがり火が焚かれ、何やら大きな動きがあるように見えた。そして翌朝、そこには一夜にして白亜の城郭が出現していたという。これを見た種実(あるいは子の種長とも)は、秀吉の神業とも思える築城術(実際には既存の城を白壁で覆うなどして見せかけたものとされる)に度肝を抜かれ、完全に戦意を喪失したと伝えられている 20 。また、城から白米を流して滝のように見せかけ、水が豊富にあるように偽装した「白米流し」の伝説も残っており 21 、これらはいずれも秀吉の巧妙な心理戦の一環であったと考えられる。これらの伝説の史実性については議論があるものの 20 、秀吉軍が単なる兵力だけでなく、情報戦略や心理操作を駆使して敵の戦意を巧みに削いでいったことを示唆している。

三章:降伏と名物「楢柴肩衝」

岩石城の電撃的な落城と、益富城の一夜城(とされるもの)を目の当たりにした秋月種実は、もはや豊臣秀吉の圧倒的な力の前に抗うことは不可能と悟った。天正15年(1587年)4月4日、種実は本拠地である古処山城を開城し、秀吉に降伏した 2 。

降伏に至る経緯については、ルイス・フロイスの『日本史』に興味深い記述が残されている。それによれば、種実の子である高橋元種(母方の姓を名乗る)が、豊臣方の武将・森壱岐守(いきのかみ、おそらく森忠政を指すと考えられる)に多額の金品を贈って買収し、父・種実の助命を嘆願したという。これを受け、森壱岐守は単身で古処山城に赴き、種実と嫡男の種長を説得。父子を剃髪させ、墨染めの衣を着せて降伏の体裁を整えさせた上で、秀吉の本陣へと連行したとされる 19 。

降伏の際、秋月種実はその証として、天下に名高い名物茶器「楢柴肩衝(ならしばかたつき)」と、名刀工・国俊作の刀を豊臣秀吉に献上した 2 。この「楢柴肩衝」は、「初花肩衝(はつはなかたつき)」「新田肩衝(にったかたつき)」と並び称される「天下三肩衝」の一つであり、当時の武家社会において最高の文化財の一つであった。この献上により、秀吉は天下三肩衝すべてを自らのコレクションに収めることとなり 15 、その文化的権威を天下に示した。種実にとっては、この名物茶器の献上は、単なる降伏の証を超え、武力のみならず文化的にも秀吉に屈服したことを意味する、痛恨の出来事であったろう。さらに、娘の竜子(たつこ)を人質として差し出すことで、秋月家は辛うじて存続を許されたのであった 2 。

第四部:日向への移封と晩年

一章:失意の高鍋移封

豊臣秀吉に降伏した秋月種実であったが、その処遇は厳しいものであった。かつて36万石の広大な領地を誇った秋月氏は、日向国財部(たからべ、後の高鍋。現在の宮崎県児湯郡高鍋町)わずか3万石へと大幅に減移封されることとなったのである 1 。これは、最盛期の10分の1以下という屈辱的な減封であり、種実の落胆は察するに余りある。

故郷の筑前秋月を離れるにあたり、種実は「たとえ10石でもよいから秋月の地に留まりたい」と嘆いたと伝えられている 2 。この言葉からは、彼が秋月の地と、そこに眠る秋月氏400年の歴史に対していかに深い愛着と誇りを抱いていたかがうかがえる。この大幅な減封と故郷喪失の衝撃は、種実の武将としての誇りを深く傷つけ、その後の人生に大きな影を落とすことになった。失意の種実は、家督を嫡男の種長(たねなが)に譲って隠居した 1 。この家督譲渡は、単なる個人的な失意だけでなく、秋月家が豊臣政権、そしてその後の江戸幕藩体制下で「大名」として存続していくための、ある種の政治的判断であったとも考えられる。

二章:隠棲の日々とその最期

日向高鍋に移った後の秋月種実の晩年は、まさに失意の日々であったと伝えられる 1 。時には人質のような立場で京都や大坂で暮らすことも多く、かつての栄華とは程遠い、不遇な生活を強いられた 1 。

ある記録では、種実自身の独白として「文禄五年(一五九六)、私は日々衰弱していった」「五十七の生涯、長いようで短い人生であった」と記されており、その無念さが滲み出ている(ただし、没年・享年には諸説あり、この記述が種実自身の言葉であるかは定かでない) 10 。一方で、別の記録では、晩年の種実は城内に設けた庭園で茶会を催し、戦に明け暮れた若き日とは対照的に、自然の移ろいを愛で、和歌を詠み、茶を喫するといった静かな時間を過ごすことで心の安らぎを得ようとしていたとも描写されている 24 。

秋月を去って9年後、慶長元年(1596年)9月26日、秋月種実は日向国高鍋の地でその波乱に満ちた生涯を閉じた 1 。享年は、生年説によって異なり、天文14年(1545年)生まれであれば52歳、天文17年(1548年)生まれであれば49歳であった。彼の死は、戦国という時代が終焉を迎え、新たな近世社会へと移行していく大きな歴史の流れの中で、一つの時代の区切りを象徴する出来事であったと言えるかもしれない。

第五部:秋月種実の人物像と後世への影響

一章:武将としての力量と戦略眼

秋月種実は、戦国時代の九州において、その武略と外交手腕によって一時は広大な勢力圏を築き上げた優れた武将であった。特に、大友氏、島津氏、龍造寺氏といった強大な周辺大名の盛衰を巧みに利用し、自家の勢力を拡大していった戦略眼は高く評価されるべきであろう 1 。弱肉強食の戦国時代にあって、中小勢力が生き残り、さらには版図を拡大していくための典型的な方策を、彼は見事に実践してみせた。

また、休松の戦いにおける大胆な夜襲作戦の成功 2 などは、彼の戦術家としての非凡な才能を示している。若くして家督を継いだ当初は周囲から「若造」と侮られながらも 10 、大友氏の圧迫に対して毛利氏との連携を模索するなど、早くから戦略的な思考と行動力を発揮していた。

一方で、豊臣秀吉という桁違いの勢力の前には、その戦略も通用しなかった。立花宗茂との戦いでは、8,000の兵を率いて攻勢に出ながらも、宗茂の巧みな戦術の前に敗北を喫したことも記録されており 25 、彼の力量にも限界があったことは否めない。しかし、九州という限定された地域において、一代で36万石という大領を築き上げたその手腕は、戦国武将として特筆すべきものがある。

二章:逸話にみる人間性

秋月種実の人物像を伝える逸話からは、単なる武勇一辺倒ではない、多面的な人間性が浮かび上がってくる。幼少期から武芸のみならず、連歌や和歌、漢籍の素養といった文事にも親しむよう教育されたといい 10 、文武両道を旨とする当時の武将の理想像に近い一面を持っていた。

大友氏からの離反を決意した際に、反対する家臣たちを説得して自らの意志を貫いたことなどからは、その決断力と行動力がうかがえる 10 。また、故郷秋月への強い愛着を示す「10石でもいいから秋月に居たい」という言葉 2 は、彼の人間的な情の深さを物語っている。

さらに、名物茶器「楢柴肩衝」を所有し、晩年には茶会を楽しんだという記録 24 からは、茶道をはじめとする文化的な側面にも関心を持っていたことが推察される。これは、戦国時代の有力武将が、茶の湯を政治的・社会的なコミュニケーションの手段、あるいは自身の権威を高めるための装置として用いたこととも軌を一にする。ある資料では「反骨武将」と評されているように 7 、強大な勢力にも容易に屈しない気骨のある人物であったことも間違いないだろう。

三章:主要家臣団とその役割

秋月種実の勢力拡大と統治を支えたのは、彼に忠誠を誓った家臣団であった。その中でも特に名を知られた人物を以下に挙げる。

- 恵利暢堯(えり のぶたか) :内蔵助。豊臣秀吉の九州平定の際、秀吉軍の圧倒的な軍事力を見抜き、主君・種実に降伏を進言したが聞き入れられず、諌死を遂げた忠臣として知られる 2 。その悲劇的な最期は「腹切り岩」の伝承とともに語り継がれている 16 。彼の存在は、主君への忠誠と客観的な情勢判断との間で葛藤した家臣の苦悩を象徴している。

- 芥田悪六兵衛(あくた あくろくべえ) :岩石城の守将として知られる勇猛な武将。「悪」とは古語で「強い」「並外れた」といった意味合いを持つ。天正10年(1582年)の大友・秋月合戦の折、単身敵陣に斬り込み、大友方の将・臼杵中務少輔(うすきなかつかさしょうゆう)の首を獲って種実の窮地を救ったという武勇伝が、『太宰管内誌』上巻に記されている 18 。彼の武勇は、戦国武士の理想像の一つとして称賛される。

- 内田実久(うちだ さねひさ/じっきゅう) :当初は毛利氏に仕えていたが、後に秋月種実に従い、種実の日向高鍋移封後も秋月氏に仕え、高鍋藩の家老を務めた 3 。

- その他、 井田親氏(いだ ちかうじ) 、 白井種盛(しらい たねもり) 、その嫡男・ 白井種重(しらい たねしげ) 、内田実久の七男で秋月姓を名乗った**秋月種正(あきづき たねまさ)**などが主要な家臣として名を連ねている 3 。これらの家臣たちの具体的な功績については史料が乏しく詳らかではない点も多いが、彼らが種実の覇業を様々な形で支えたことは想像に難くない。

これらの家臣たちの存在は、秋月種実という指導者の下に、多様な個性と能力を持つ人材が集い、彼の勢力形成に貢献していたことを示唆している。

表3:秋月種実 主要家臣一覧

|

家臣名 |

概要 |

|

恵利暢堯 |

豊臣秀吉軍の強大さを見抜き降伏を諌言するも受け入れられず諌死。 |

|

芥田悪六兵衛 |

勇猛な武将。岩石城を守備。天正10年の大友軍との戦いで単身敵陣に乗り込み、大友方の将・臼杵中務少輔の首を獲り、種実の命を救ったとの武勇伝が伝わる。 |

|

内田実久 |

当初毛利氏に仕え、後に秋月氏家臣となり、日向高鍋藩家老を務めた。 |

|

井田親氏 |

主要家臣の一人。(詳細な功績については史料に乏しい) |

|

白井種盛 |

主要家臣の一人。内田実久の六男。(詳細な功績については史料に乏しい) |

|

白井種重 |

主要家臣の一人。種盛の嫡男。(詳細な功績については史料に乏しい) |

|

秋月種正 |

主要家臣の一人。内田実久の七男。(詳細な功績については史料に乏しい) |

(出典: 2 ほか)

四章:秋月氏のその後と高鍋藩

秋月種実が日向高鍋へ移封された後、彼の故郷である筑前秋月は、小早川秀秋の所領を経て、関ヶ原の戦いの後には黒田長政の支配下に入った 4 。そして元和9年(1623年)、黒田長政の三男・長興(ながおき)が福岡藩から5万石を分与され、秋月藩を立藩。以後、秋月は黒田氏秋月藩の城下町として明治維新まで続くこととなる 4 。

一方、種実の嫡男・種長が継いだ日向高鍋藩は、3万石の小藩ながらも江戸時代を通じて秋月氏の支配が続いた 1 。高鍋藩は、幕末の文久3年(1863年)に秋月種樹(たねたつ)が若年寄格に任じられるなど、幕政にも一定の影響力を持った。また、特筆すべきは、高鍋藩7代藩主・秋月種茂(たねしげ)が藩校明倫堂を開設するなど名君として治績を上げたこと、そしてその弟が、後に米沢藩主となり、藩政改革を断行して日本史上屈指の名君と称えられる上杉鷹山(ようざん、治憲(はるのり))その人であったという事実である 22 。種実の代で大きく縮小された秋月家であったが、その血脈は形を変えて後世に大きな影響を残したと言える。明治維新後、秋月家は華族に列せられ、子爵家となった 3 。

結論:秋月種実の生涯とその歴史的評価

秋月種実の生涯は、まさに戦国乱世の縮図であった。父祖の地を追われる悲運に始まり、不屈の精神で再起を果たし、一時は九州北部に広大な勢力圏を築き上げるという栄光を掴んだ。しかし、その覇業も、豊臣秀吉という天下人の前に屈し、最後は失意のうちに異郷の地で生涯を終えるという結末を迎えた。彼の人生は、地方の有力勢力が中央集権化という時代の大きなうねりの中で、いかに翻弄され、そして飲み込まれていったかを生々しく物語っている。

戦国時代における秋月種実の意義は、単なる一地方武将の興亡に留まらない。彼の巧みな外交戦略や、休松の戦いに見られるような戦術眼は、当時の武将としての高い能力を示している。また、「10石でもいいから秋月に居たい」という言葉に象徴される故郷への強い愛着や、「楢柴肩衝」を巡る逸話に見られる文化的側面は、彼の人間的な深みを伝えている。

しかし、彼の評価は、どの視点から見るかによって大きく変わる。九州という地域史の文脈においては、一代で大勢力を築き上げた英雄と見なすことができる一方で、天下統一という大きな歴史の流れの中では、旧時代の抵抗勢力として敗れ去った人物と捉えることも可能である。彼の生涯は、歴史における「英雄」と「敗者」という評価がいかに相対的なものであるかを示している。

後世への影響という点では、彼自身は失意のうちに没したが、彼の子孫が治めた日向高鍋藩は江戸時代を通じて存続し、さらにその血脈から上杉鷹山という名君を輩出したことは特筆に値する。これは、歴史の皮肉であり、また、一個人の生涯を超えた「家」の持つ歴史的連続性を示していると言えよう。

史料研究においては、彼の生年や父の名、あるいは古処山城奪還の具体的な経緯など、未だ解明されていない点も残されている。これらの課題の追求は、今後の研究に委ねられる。「腹切り岩」や「一夜城」といった伝承は、史実そのものではないとしても、秋月種実という人物や彼に関わる出来事が、地域社会においてどのように記憶され、語り継がれてきたかを示す貴重な手がかりとなる。これらの伝承を丹念に読み解くことは、文献史料だけでは見えてこない、より豊かな歴史像を構築する上で不可欠であろう。秋月種実という武将の生涯は、今後も多くの歴史愛好家や研究者の関心を引きつけ続けるに違いない。

引用文献

- 戦国大名 秋月氏の時代 - 朝倉市 https://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1370502701571/files/akizuki_sengoku02.pdf

- 秋月種実 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%8B%E6%9C%88%E7%A8%AE%E5%AE%9F

- 秋月氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%8B%E6%9C%88%E6%B0%8F

- 秋月の歴史 | 朝倉市 https://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1682732592417/index.html

- 【城下町ヒストリー・秋月編】「軍師官兵衛」ゆかりの黒田家と、追い出されたのに戻ってきた名門・秋月家 - 城びと https://shirobito.jp/article/504

- 秋月種実(あきづきたねざね)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%A7%8B%E6%9C%88%E7%A8%AE%E5%AE%9F-24576

- 戦国時代を翔けた反骨武将 秋月種実 | マンガ 九州の偉人・文化ものがたり - 梓書院 https://kyusyu-manga.azusashoin.com/%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%82%92%E7%BF%94%E3%81%91%E3%81%9F%E5%8F%8D%E9%AA%A8%E6%AD%A6%E5%B0%86%E3%80%80%E7%A7%8B%E6%9C%88%E7%A8%AE%E5%AE%9F/

- キリシタン瓦の基礎的考察 https://www.mgt.ous.ac.jp/wp-content/uploads/AsiaAreaStudy02_02.pdf

- 歴史の目的をめぐって 秋月種実 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-01-akiduki-tanezane.html

- 秋月種実(あきづき たねざね) 拙者の履歴書 Vol.128~乱世を生き抜いた筑前の獅子 - note https://note.com/digitaljokers/n/nd2ed7bea754e

- ふるさと人物誌25 戦国時代を翔けた 「秋月 種実」(あきづき たねざね) | 朝倉市 https://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1297062967917/index.html

- 秋月と歴史と葛 - 廣久葛本舗 http://www.kyusuke.co.jp/akitsuki/index.html

- 【秋月種実の台頭】 - ADEAC https://adeac.jp/yukuhashi-city/text-list/d100010/ht2031605040

- 筑前の小京都 https://www.welcomekyushu.jp/kanbei/document/doc_04.pdf

- 1587年 – 89年 九州征伐 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1587/

- 秋月人物伝 – 総合インフォメーション - 廣久葛本舗 http://www.kyusuke.co.jp/wordpress/257420195-html/

- 腹切岩 - 秋月 http://www.snk.or.jp/cda/tanbou/amagi/amagihp/akituki/siseki/harakiri/harakiri.htm

- 古城のあった岩石山 その3 | 九州の山、温泉、名水 https://ameblo.jp/yukizane/entry-12552847183.html

- 華文刺縫陣羽織: 筑豊考古学新書 http://hidemiho.cocolog-nifty.com/blog/2008/03/post_5f79.html

- 益富城 余湖 http://otakeya.in.coocan.jp/hukuoka/kamasi.htm

- 01福岡の城-19益富城 http://shironoki.com/100fukuoka-no-shiro/119masutomi/masutomi0.htm

- 高鍋藩 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E9%8D%8B%E8%97%A9

- 5.秋月家の歴史|税理士法人森田いそべ会計。静岡市清水区の会計事務所。相続、公認会計士磯部和明 http://www.isobekaikei.jp/pages/551/

- 秋月種長(あきづき たねなが) 拙者の履歴書 Vol.129~乱世を渡る知略の舵~|デジタル城下町 https://note.com/digitaljokers/n/nd9b9e726c336

- 立花宗茂の歴史 - 戦国武将一覧/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/32514/

- 内田実久 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E7%94%B0%E5%AE%9F%E4%B9%85

- 秋月家から見た九州の歴史 - シニアネット久留米 http://snk.or.jp/cda/akiduki.pdf