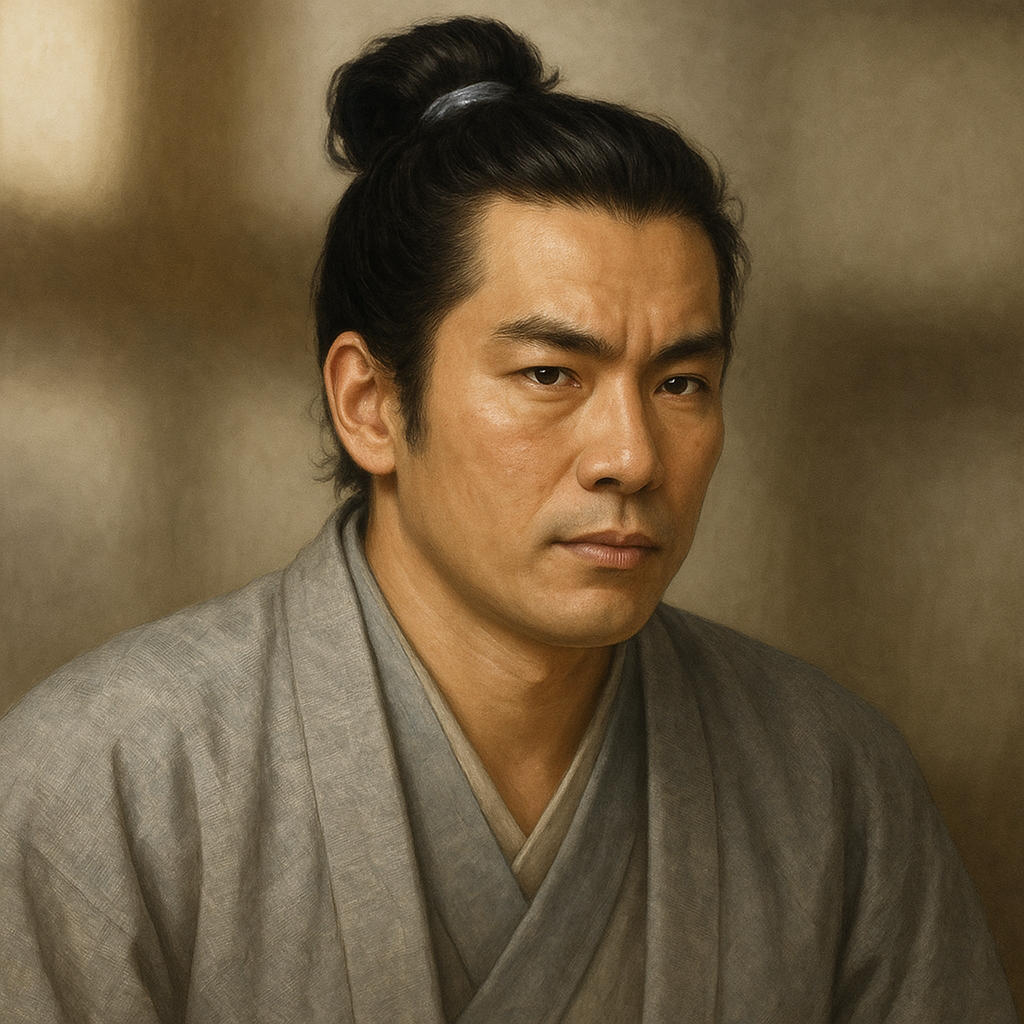

秋月種長

秋月種長は秋月種実の嫡男で日向高鍋藩初代藩主。九州平定で秀吉に降伏し、高鍋へ移封。文禄・慶長の役、関ヶ原の戦いを経て藩の基礎を築いた。

秋月種長に関する調査報告

序章:秋月種長という武将

本報告書の目的と概要

本報告書は、戦国時代末期から江戸時代初期にかけて活躍した武将、秋月種長(あきづき たねなが)の生涯、事績、そして彼が生きた時代背景を詳細に解明することを目的とする。種長は、父・種実が築いた筑前秋月氏の勢力を受け継ぎ、豊臣秀吉による九州平定、文禄・慶長の役、関ヶ原の戦いという激動の時代を乗り越え、日向国高鍋藩の初代藩主としてその礎を築いた人物である。本報告書では、現存する史料に基づき、種長の政治的判断、武将としての器量、そして高鍋藩成立に至る経緯と初期の藩政について多角的に考察する。

秋月種長が生きた時代背景(戦国末期~江戸初期の九州)

秋月種長が生きた16世紀後半から17世紀初頭の九州は、大友氏、島津氏、龍造寺氏といった有力大名が覇を競う、まさに群雄割拠の時代であった 1 。特に、豊後の大友氏は、天正6年(1578年)の耳川の戦いで薩摩の島津氏に大敗を喫して以降、その勢力に陰りが見え始め、代わって島津氏が九州南部を中心に急速に勢力を拡大し、九州統一に向けた動きを活発化させていた 2 。

このような状況下で、筑前国を本拠とする秋月氏は、当初大友氏に属する立場にありながらも、大友氏の衰退と島津氏の台頭という九州の勢力図の変化に対応し、巧みに立ち回りながら自家の勢力維持と拡大を図った。種長の父である秋月種実の時代には、島津氏と結び、大友氏の領地を侵食するなどして勢力を伸張させた 4 。九州の三大勢力(大友、島津、龍造寺)の興亡は、秋月氏のような中規模の国人領主にとって、常に外交戦略と軍事行動の選択を迫る不安定な環境を生み出していた。種長の父・種実の巧みな立ち回りは、この不安定な情勢への適応の結果と言えるであろう。

やがて、中央で天下統一を進める豊臣秀吉の勢力が九州に及ぶと、九州の諸大名は大きな転換点を迎えることとなる。秀吉による九州平定は、既存の勢力図を塗り替え、多くの大名がその支配体制下に組み込まれていった。秋月氏もまた、この歴史的な大事業の渦中に身を置くこととなった。さらに、慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いは、豊臣政権から徳川幕府への移行を決定づけるものであり、種長はこの天下分け目の戦いにおいても、家の存亡を賭けた重要な判断を迫られることになるのである。

秋月種長 略年譜

|

年代 |

事項 |

出典 |

|

永禄10年(1567) |

2月7日、秋月種実の嫡男として筑前国にて誕生 |

5 |

|

天正13年(1585) |

家督を継ぐ(異説あり、天正15年説が有力) |

5 |

|

天正14年(1586) |

豊臣秀吉の九州征伐に対し、父・種実と共に抵抗 |

6 |

|

天正15年(1587) |

豊臣秀吉に降伏。父・種実の隠居に伴い正式に家督を相続。日向国財部(高鍋)3万石に移封 |

5 |

|

文禄元年(1592)~ |

文禄・慶長の役に従軍。前後7年間朝鮮に滞在 |

5 |

|

慶長3年(1598) |

蔚山城の戦いで戦功を挙げる |

5 |

|

慶長5年(1600) |

関ヶ原の戦いで当初西軍に属し大垣城を守備。本戦後、東軍に内応し所領安堵 |

7 |

|

慶長9年(1604) |

居城を財部城(高鍋城)に移し、高鍋藩が実質的に成立 |

7 |

|

慶長19年(1614) |

6月13日、死去。享年48 |

5 |

第一章:秋月氏の出自と筑前時代

秋月氏の起源と家系(大蔵氏との関連など)

秋月氏の歴史を語る上で、その出自は重要な意味を持つ。秋月氏の本姓は古代氏族である大蔵氏(おおくらうじ)とされ、その祖先は遠く大陸にまで遡ると伝えられている。伝承によれば、後漢の霊帝の玄孫にあたる高貴王が日本に帰化したことに始まるとされ、その末裔である大蔵春実が平安時代中期に発生した藤原純友の乱の鎮圧に功績を挙げ、その恩賞として筑前国御笠郡原田の地を与えられ、当初は原田氏を称したという 9 。

鎌倉時代に入り、建仁3年(1203年)頃、原田氏の一族である原田種雄(はらだ たねお)が筑前国秋月庄に入り、地名にちなんで秋月氏を名乗ったのが、秋月氏の直接的な始まりとされている 9 。秋月氏の家紋は「三つ撫子(みつなでしこ)」であり 9 、これは大和撫子に由来するとも言われる 10 。

また、秋月氏の改姓に関しては別の伝承も存在する。『筑前国続風土記』によれば、大蔵氏の一人が播磨国明石の近くの「大暗谷(おおくらや)」という地に住んでいたが、ある時、天皇が明石の月を観るために行幸した際にお供をし、その折に「明石の近くに大暗谷という名字は相応しくない、『秋月』とせよ」と勅命を受け、以来「秋月」を名乗るようになり、後に筑前国に来てからもその地の名を「秋月」としたと記されている 10 。

さらに、秋月氏の祖とされる大蔵氏は、阿知使主(あちのおみ)を祖とする渡来人系の氏族である東漢氏(やまとのあやうじ)に繋がるともされており 10 、この東漢氏は古代ヤマト王権において軍事や財政、外交などに深く関与した有力な氏族であった。秋月氏の出自に関するこれらの複数の伝承は、単なる系譜の記録に留まらず、自らの家系の権威付けや正当性を示すための戦略的な意図を反映している可能性がある。特に渡来人系の祖先を持つという伝承や、天皇から姓を賜ったという逸話は、古代豪族としての格式の高さを強調し、他の武家に対する優位性を示すものであったと考えられる。

筑前国における秋月氏の勢力確立

鎌倉時代に興った秋月氏は、筑前国夜須郡 5 や朝倉郡 10 を本拠とし、古処山城(こしょさんじょう)を代々の居城として勢力を扶植していった 4 。南北朝時代や室町時代を通じて、秋月氏は少弐氏や大内氏といった周辺の有力守護大名の盛衰の影響を受けながらも、国人領主としてその地位を保ち続けた。戦国時代に入ると、九州地方は群雄割拠の様相を呈し、秋月氏もまた、大友氏、龍造寺氏、島津氏といった大大名の狭間で、時には従属し、時には離反を繰り返しながら、巧みにその勢力を維持・拡大していった。

父・秋月種実の時代と九州の情勢

秋月種長は、秋月氏の第16代当主であり、秋月氏中興の英主と称される秋月種実(あきづき たねざね)の嫡男として、永禄10年(1567年)2月7日に筑前国で生まれた 5 。母は豊後国の有力国人である田原親広(たわら ちかひろ)の娘である 5 。父・種実は、秋月氏第15代当主・秋月文種(ふみたね、種方とも)の次男として天文17年(1548年)に生まれた 4 。

種実の幼少期、秋月氏は豊後の大友宗麟による猛攻を受け、弘治3年(1557年)には父・文種と兄・晴種が自害し、居城の古処山城も落城するという危機的状況に陥った。この時、種実は家臣に守られて城を脱出し、周防国の毛利元就を頼って落ち延びた 3 。しかし、永禄2年(1559年)、旧臣の支援と毛利氏の援助を得て古処山城を奪還し、秋月氏の再興を果たした 4 。

その後、種実は大友氏の勢力が耳川の戦いでの敗北により衰退すると、龍造寺氏や島津氏と結び、大友氏の領地を次々と攻略していった。その結果、筑前国、筑後国、豊前国の一部にまたがる広大な領地を獲得し、その石高は実に36万石にも及んだとされ、秋月氏の歴史における最盛期を築き上げた 3 。しかし、九州統一を目指す島津義久の勢力が拡大するに伴い、種実はその麾下に属する立場となった 4 。父・種実の代で達成された秋月氏の急成長と広大な領国の形成は、嫡男である種長にとって大きな遺産であると同時に、その後の豊臣政権による大幅な減封という厳しい現実との落差をより際立たせる要因となった。この大きな成功とそれに続く失意の経験は、種長が後に日向国高鍋という新たな土地で、困難な状況の中から国造りに注力していく上での精神的な背景になった可能性が考えられる。

第二章:豊臣秀吉の九州平定と秋月氏の転機

九州平定に至る経緯と秋月氏の対応(島津氏との同盟と豊臣軍への抵抗)

天正14年(1586年)、九州の覇権を掌握しつつあった島津義久は、関白豊臣秀吉による九州諸大名への停戦命令(惣無事令)に反発し、九州全土の完全制覇を目指して筑前国や豊前国への大規模な侵攻を開始した。これは「筑前の戦い」とも呼ばれる一連の軍事行動の始まりであった 11 。この時、秋月種実は島津氏と盟約を結んでおり、その軍事行動に呼応する形で豊臣秀吉の九州平定軍に対して抵抗の意思を明確にした 4 。

秀吉は九州平定に先立ち、秋月種実に対して降伏を勧告した。重臣の恵利暢堯(えり のぶたか)を使者として秀吉のもとへ派遣した際、秀吉は恵利に対し、「もし種実が降伏するならば、筑前・筑後の二国を与え、恵利自身にも3万石を与える」という破格の条件を提示したと伝えられる 4 。しかし、種実はこの勧告を拒絶し、島津氏との信義を重んじ、あくまで秀吉との抗戦を選択したのである 4 。

降伏と名器「楢柴肩衝」献上

天正15年(1587年)、豊臣秀吉は弟の豊臣秀長を総大将とする20万人とも30万人ともいわれる圧倒的な大軍を九州に投入し、破竹の勢いで各地の抵抗勢力を制圧していった 9 。秋月氏の居城である古処山城も豊臣軍の包囲下に置かれた。

秋月種実・種長親子は、秀吉軍の圧倒的な兵力差に加え、秀吉が得意とする一夜城戦術(益富城におけるもの)を目の当たりにし、その軍事力と組織力に戦意を完全に喪失したとされている 3 。これ以上の抵抗は無益と悟った種実は、ついに降伏を決断する。降伏に際して、種実は自ら剃髪して恭順の意を示し、嫡男である種長と共に秀吉の陣営に出頭した。この時、秋月家が秘蔵していた天下の名物と謳われた茶器「楢柴肩衝(ならしばかたつき)」と、名工国俊作の刀を秀吉に献上した 3 。さらに、娘の竜子を人質として差し出すことにより、秋月氏は家名の存続を辛うじて許されることとなった 4 。

この「楢柴肩衝」の献上は、単なる降伏の証として差し出された品というだけでなく、文化的な価値を深く理解し、茶の湯を愛好した秀吉の心に訴えかける、種実の計算された外交戦略の一環であった可能性が高い。武力による抵抗が不可能となった状況下で、文化的な至宝を差し出すことにより、単なる命乞いを超えて、秋月家の文化的な格の高さを示し、それによって秀吉の寛大な処置を引き出そうとしたと考えられる。事実、この降伏と献上により、秋月氏は改易こそ免れたものの、その後の処遇は厳しいものとなった。

日向国高鍋への移封と種長の家督相続

豊臣秀吉への降伏の結果、秋月氏は旧領である筑前国の所領を没収され、本領安堵は認められなかった。代わりに、日向国財部(たからべ、後の高鍋)において3万石(一部資料では500町とも記される 3 )を与えられ、移封されることとなった 3 。これは、かつて最大36万石を領有した秋月氏にとって、実に十分の一以下という大幅な減封であり、その勢力の著しい縮小を意味した 4 。

父・種実はこの屈辱的な移封を深く嘆き、「たとえ10石でもよいから(故郷の)秋月に居たい」と語ったと伝えられている 4 。そして、この移封を機に種実は隠居を決意し、天正15年(1587年)、嫡男である秋月種長が家督を相続し、秋月氏第17代当主となった 4 。種長は、父が築き上げた広大な所領と栄華を失い、遠く離れた新天地で、わずかな石高から再出発するという困難な状況の中で、秋月家の新たな歴史を担うことになったのである。この大幅な減封と故郷からの移封は、秋月氏の家臣団にとっても大きな動揺と不安をもたらしたはずであり、新天地での藩経営の初期において、若き新当主である種長のリーダーシップと求心力が厳しく試される重要な局面であったと言えよう。

第三章:文禄・慶長の役と秋月種長の武功

朝鮮出兵への従軍

日向国高鍋への移封後、秋月種長は豊臣政権下の一大名として、豊臣秀吉が推し進めた朝鮮出兵、すなわち文禄の役(天正20年・文禄元年、1592年~)および慶長の役(慶長2年、1597年~)に従軍した。記録によれば、種長はこれらの戦役において、前後7年間にわたり朝鮮半島に滞在し、戦闘に参加したとされる 5 。

朝鮮半島に侵攻した日本の諸大名は、各地で朝鮮軍や明の援軍と激しい戦闘を繰り広げた。しかし、補給線の維持や兵糧の確保は困難を極め、また、朝鮮の民衆が組織した義兵による執拗な抵抗にも直面するなど、戦局は必ずしも日本側の思惑通りには進まなかった 14 。このような過酷な戦場環境は、従軍した諸将にとって多大な心身の負担を強いるものであった。

蔚山城の戦いなどにおける具体的な戦功(判明する範囲で)

秋月種長は、特に慶長の役における慶長3年(1598年)1月の蔚山城(ウルサンソン)の戦いにおいて、顕著な戦功を立てたと記録されている 5 。蔚山城の戦いは、加藤清正らが守る蔚山倭城を明・朝鮮連合軍が包囲したもので、日本軍は極度の兵糧不足と厳寒の中で苦しい籠城戦を強いられたが、毛利秀元や黒田長政らの援軍の到着により、辛うじてこれを撃退した戦いである。

種長の具体的な戦功としては、ある記録によれば、朝鮮側の指揮官の一人である観察使(かんさつし、地方長官)を討ち取ったとされている 16 。また、この戦闘において、秋月勢は敵兵千人余りを討ち取ったとも伝えられている 16 。これらの戦功は、種長の武将としての勇猛さと指揮能力を示すものと言えよう。

一方で、文禄・慶長の役においては、日本軍による朝鮮民衆に対する残虐行為も報告されており、その一つとして「鼻切り」が行われたことが知られている 14 。これは、討ち取った敵兵の鼻を戦功の証として削ぎ取り、日本に送ったもので、豊臣秀吉自身がこれを奨励したとも言われる。このような戦場の実態は、当時の戦争の過酷さと非情さを物語っている。

秋月種長にとって、7年間に及ぶ朝鮮での従軍と、そこで挙げた戦功は、彼の武将としての経験値を高めると同時に、豊臣政権に対する忠誠を具体的に示す機会となった。しかしながら、その戦功の詳細な内容に関する記録は断片的であり、全てが明らかになっているわけではない。朝鮮出兵という未曾有の大規模な対外戦争における過酷な戦場での経験は、その後の彼の人間性や、高鍋藩主としての統治に何らかの影響を与えた可能性も否定できない。兵站の重要性や、占領地統治の難しさ、そして何よりも平和の尊さを、身をもって学んだ経験であったかもしれない。

第四章:関ヶ原の戦いと高鍋藩の成立

関ヶ原の戦いにおける種長の動向(西軍への参加と大垣城守備)

慶長5年(1600年)、豊臣秀吉の死後、徳川家康を中心とする東軍と、石田三成を中心とする西軍との間で、天下分け目の戦いである関ヶ原の戦いが勃発した。この時、日向高鍋藩主であった秋月種長は、当初、西軍に与し、美濃国大垣城の守備にあたった 6 。大垣城は西軍の重要な拠点の一つであり、種長は弟の高橋元種や相良頼房らと共に籠城していた。

東軍への内応と所領安堵

関ヶ原の本戦は慶長5年9月15日に行われ、西軍はわずか一日で壊滅的な敗北を喫した。この報が大垣城にもたらされると、城内の西軍諸将の間には動揺が広がった。このような状況下で、秋月種長は自らの家と領地の存続のため、極めて迅速かつ大胆な決断を下す。

本戦の敗北からわずか2日後の9月17日、種長は東軍の水野勝成からの勧告を受け入れ、東軍に内応することを決意した 6 。そして、同じく大垣城に籠城していた弟の高橋元種、そして姻戚関係にあった相良頼房を説得し、共に東軍に寝返ることで合意した。さらに種長らは、城内において西軍の主戦派であった熊谷直盛、垣見一直、木村由信・豊統親子らを殺害し、その首を東軍に差し出すことで降伏の意思を明確に示した 6 。この秋月種長らの内応により、大垣城は9月23日に福原長堯が開城し、東軍の手に渡った 6 。

この関ヶ原における土壇場での東軍への内応と、城内諸将の殺害という行動は、豊臣恩顧の大名でありながらも、秋月家の存続を何よりも最優先する、種長の冷徹な現実主義者としての一面を強く示している。この果断な決断がなければ、西軍に与した多くの大名と同様に、秋月氏は改易、あるいは取り潰しという厳しい運命を辿った可能性が極めて高い。種長のこの行動は、徳川家康に高く評価され、結果として日向高鍋3万石の所領は安堵されることとなった 5 。この背景には、同じく九州の有力大名であり、早くから東軍に与していた黒田長政との縁故も影響した可能性が指摘されている 17 。黒田氏との関係は、種長が東軍への寝返りを決断する際の一つの要因となり、また家康がその降伏を受け入れる上でも有利に働いたと考えられる。

日向高鍋藩初代藩主としての地位確立

関ヶ原の戦い後の論功行賞において所領を安堵されたことは、秋月氏が近世大名として存続するための決定的な出来事であった。これにより、秋月種長は名実ともに日向高鍋藩の初代藩主としての地位を確立し、新たな徳川の世における藩政に着手する確固たる基盤を得た。

慶長9年(1604年)、種長はそれまでの居城であった櫛間(現在の串間市)から、領内の財部(たからべ)に居城を移し、財部城を「高鍋城」と改称したと伝えられる(ただし、財部を高鍋と改称したのは3代藩主種信の代とする説もある 8 )。この高鍋城への移転をもって、高鍋藩が実質的に成立したと見なされている 7 。高鍋城は、古くは平安時代末期に土持氏によって築かれた城であり、その後伊東氏の支配を経て、秋月氏の入封後に種長によって改修が加えられ、近世城郭としての体裁を整えていった 18 。種長は、この高鍋城を中心として、新たな藩の統治体制を築き上げていくことになる。

第五章:初代高鍋藩主としての秋月種長

高鍋藩の藩政初期(城下町の整備、領国経営の試みなど)

日向国高鍋3万石の初代藩主となった秋月種長は、関ヶ原の戦いを乗り越え、徳川幕藩体制下での新たな領国経営に着手した。筑前時代の広大な所領と比較すれば大幅な減封であり、新天地での藩政確立は多くの困難を伴ったと推察される。種長はまず、居城となる高鍋城(財部城)の普請から取り掛かり、家臣たちの屋敷を整備し、城下町の基礎を築く必要があった 17 。慶長12年(1607年)には高鍋城の本格的な修築に着手し、城の防衛拠点である詰の丸(本丸)には三層の櫓を建造したと記録されている 20 。

また、移封先の土地に古くから勢力を持つ国人衆との関係構築にも意を用い、彼らを藩体制の中に組み込み、領内の安定を図ったと考えられる 17 。経済基盤の確立も急務であった。種長は、かつて本拠地であった筑前で培われた進んだ農法を高鍋の地に導入しつつ、日向の温暖な気候や土地の特性に合わせた作物の栽培を奨励するなど、農業政策に力を注いだ 17 。3万石という比較的小さな藩が生き残るためには、集約的かつ効率的な領国経営が不可欠であり、農業振興は藩財政の根幹を成す重要な政策であった。

さらに、藩の財政基盤を強化するため、日向の気候風土を生かした特産品の開発や、伝統工芸の保護育成にも努めた。特に、筑前から陶工を招き、高鍋の地で新たな焼き物の生産を試みたことは特筆される。これは後の世に「高鍋焼」として知られる陶芸の基礎を築いたとされ、藩の重要な産業の一つへと発展していくことになる 17 。

家臣団の編成と統治

移封に伴う家臣団の再編と、彼らの士気の維持もまた、初代藩主としての種長の重要な課題であった。筑前から帯同してきた譜代の家臣たち(例えば、刀工の岩下氏一族も種長に従って高鍋に移り住んだと伝えられる 21 )と、新たに召し抱えた現地の人間をいかに融合させ、強固な統治体制を構築するかは、藩政初期の大きな挑戦であった。

種長は、石高に応じた家臣団の再編を進めるとともに、領国内の法度を整備し、年貢の徴収方法を適正化するなど、地道な改革を積み重ねて藩体制の確立に努めた 17 。さらに、将来の藩政を担う人材育成の重要性も認識しており、家臣の子弟のための学問所を設け、儒学、歴史、兵法などを教授させたという 17 。これは、武断だけでなく文治による統治を目指す姿勢の表れであり、長期的な視点に立った藩の安定と発展を見据えた政策であったと言える。この種長の教育重視の姿勢は、後の時代に高鍋藩が「教育の藩」として知られ、藩校「明倫堂」が設立される(第7代藩主・秋月種茂の代 22 )素地を形成したとも考えられる。

後継者問題(養子縁組とその影響)

藩の将来を左右する後継者問題は、多くの大名家にとって頭の痛い問題であったが、秋月種長もまたこの問題に直面した。種長には男子がおらず、藩の存続のためには養子を迎える必要があった。

種長は、自身の甥(姉妹の子)にあたる長野助盛(ながの すけもり、資料によっては長野鑑良(あきよし)とも記される)の息子である種貞(たねさだ)を、娘のオチョウの婿養子として迎え、後継者とした 6 。しかし、この種貞は病弱であったため、種長は再び決断を迫られる。最終的に種長は種貞を廃嫡し、種貞とオチョウの間に生まれた自身の外孫にあたる幼い種春(たねはる)を後継者と定めた 6 。

そして、慶長19年(1614年)に種長が死去すると、種春はわずか5歳で高鍋藩第2代藩主の座を継ぐこととなった 23 。この一連の後継者問題と、幼君の擁立は、家臣団の間に少なからぬ不満や派閥対立といった確執を生んだと伝えられている 6 。藩の安定を揺るがしかねないこの問題に対する種長の決断は、秋月家の血縁を重視しつつも、藩の将来を託せる健康な後継者を確保しようとした結果と考えられるが、結果として家中の動揺を招いたことは、初代藩主としての苦悩を物語っている。

第六章:秋月種長の人物像と周辺人物との関係

家族構成

秋月種長の家族構成は以下の通りである。

- 父: 秋月種実(あきづき たねざね) 5 - 秋月氏第16代当主。

- 母: 田原親広(たわら ちかひろ)の娘 5 - 豊後の有力国人の娘。

- 兄弟:

- 高橋元種(たかはし もとたね) 6 - 実弟。高橋家を継ぐ。関ヶ原の戦いでは種長と行動を共にした。

- 種至(たねみち) 6

- その他、姉妹として城井朝房正室、加藤正方室、長野助盛室、相良頼房正室などがいる 6 。

- 正室: 彦山座主舜有(ひこさんざす しゅんゆう)の娘、愛衣姫(めごひめ) 6 。

- 子女:

- 昌千代(まさちよ) 6 - 日野忠有(ひの ただあり)室。祖父舜有の死後、一時「女座主」を務めた。

- オチョウ 6 - 秋月種貞(あきづき たねさだ)室。高鍋藩第2代藩主・種春の母。

- ヲサイ 6 - 平松時庸(ひらまつ ときつね)継室。

- タネ 6 - 下間大弐(しもつま だいに)室。

- 娘 6 - 内田種正(うちだ たねまさ)室。

- 養子:

- 秋月種貞(あきづき たねさだ) 6 - 長野助盛の子で、種長の甥。娘オチョウの婿。

- 秋月種春(あきづき たねはる) 6 - 種貞の長男で、種長の外孫。高鍋藩第2代藩主。

秋月種長 家系図

Mermaidによる関係図

(注:上図は主要な人物関係を示したものであり、全ての家族・親族を網羅したものではありません。)

主要な関連人物との関係性を示す逸話

-

黒田長政 (くろだ ながまさ):

秋月種長と筑前福岡藩初代藩主・黒田長政との関係は、特に種長の生涯における重要な局面であった関ヶ原の戦いにおいて顕著に現れる。慶長5年(1600年)の関ヶ原の合戦勃発時、秋月家は同じ九州の黒田官兵衛(如水)・長政親子との間に深い縁故があったとされ、豊臣恩顧の立場でありながらも、将来を見据えて徳川家康への協力が賢明であるとの判断に至った 17。この東軍参加という決断は、家臣の中にも豊臣家への恩義を重んじる意見があり、種長にとっては苦渋の選択であったが、「秋月家の存続と家臣たちの命を守るため」として断行された 17。結果として関ヶ原は東軍の勝利に終わり、種長のこの判断は秋月家の安泰に繋がった。

関ヶ原の戦後、高鍋での生活が落ち着き始めた頃、種長は江戸への参府を命じられるようになる。初めて江戸城に登城した際、意外にも黒田長政の方から「秋月殿、日向の政は順調か」と親しく声をかけられたという逸話が残っている 17。関ヶ原で同じ東軍として戦ったとはいえ、大大名である筑前の黒田家と、3万石の日向の秋月家ではその格式も石高も大きく異なっていた。そのような中で長政が見せた親しげな態度は、種長にとって心強いものであり、九州での人脈を東国においても大切にしようと心に決めたと伝えられる 17。黒田氏との良好な関係は、秋月家が関ヶ原の危機を乗り越え、徳川幕藩体制下で存続していく上で、重要な精神的支柱、そして時には実質的な後ろ盾となった可能性が考えられる。 -

島津義弘 (しまづ よしひろ):

秋月種長の父・種実の時代、秋月氏は九州統一を目指す島津氏と同盟関係にあり、共に豊臣秀吉の九州平定軍に抵抗した経緯がある 4。しかし、秀吉の圧倒的な軍事力の前に降伏を余儀なくされ、秋月氏は日向へ、島津氏も本領安堵はされたもののその勢力は大きく削がれることとなった。

九州平定後の天正16年(1588年)には、豊臣秀吉が島津義弘に日向国嵐田(あらしだ)40町を、そして秋月種長には同じく日向国内の「けいたとい松」15町をそれぞれ宛行うという知行割の記録が残っている 24。これは、秀吉による九州支配体制再編の一環であり、かつての同盟者同士が、新たな支配者の下で所領を与えられるという立場になったことを示している。高鍋藩成立後、秋月氏と薩摩藩島津氏が隣接する大名としてどのような外交関係を築いたかについての具体的な史料は乏しいが 7、九州平定以前の同盟関係は、秋月氏の存亡に大きく関わっていた。平定後は、同じく日向に所領を持つ(あるいは隣接する)大名として、一定の緊張関係と、時には地域的な協力関係が併存した可能性が考えられる。 -

大友宗麟 (おおとも そうりん):

大友宗麟との関係は、主に種長の父・秋月種実の時代における敵対関係が中心となる。種長の幼少期から青年期にかけて、秋月家は豊後の大友氏による強い軍事的圧迫を受け、一時は滅亡の危機に瀕した 4。父・種実が大友氏の支配から自立し、毛利氏や島津氏と結びながら粘り強く抵抗を続ける過程で、種長もまたその影響を強く受けながら成長したと考えられる 17。種長が11歳の頃に起こった「耳川の戦い」での大友氏の大敗は、九州の勢力図を一変させ、父・種実が反攻に転じる大きな契機となった 17。このような父の背中を見て育った種長にとって、大友氏との長年にわたる抗争の記憶は、彼の武将としての資質形成や、乱世を生き抜くための戦略眼を養う上で、少なからぬ影響を与えたであろう。

第七章:秋月種長の死と後世への影響

晩年と死没、墓所

日向高鍋藩の初代藩主として、新天地での藩政の基礎固めに心血を注いだ秋月種長であったが、その治世は長くは続かなかった。慶長19年(1614年)6月13日、種長は死去した。享年は48歳であった 5 。戦国の動乱を生き抜き、ようやく安定した治世を築き上げようとした矢先のことであった。

種長の法号は「龍雲寺殿雄山俊英大居士(りょううんじでんゆうざんしゅんえいだいこじ)」とされている 20 。その墓所に関しては、種長が生前に自身の菩提寺として高鍋に建立しておいた龍雲寺に葬られたと伝えられている 20 。また、現在の宮崎県児湯郡高鍋町大字上江には秋月家墓地があり、ここにはかつて秋月藩主の菩提寺であった大龍寺、安養寺、龍雲寺の跡地に、歴代藩主とその一族、家臣たちの墓が残されている 26 。初代藩主である種長の墓も、この秋月家墓地内に存在すると考えられる。生前に自らの菩提寺を建立したという事実は、種長の信仰心の篤さを示すと同時に、死後の家名と自身の永代供養に対する意識の高さを示している。故郷の筑前秋月を離れ、日向高鍋の地に骨を埋めるという意思は、この新天地を高鍋藩秋月家の終の棲家と定め、初代藩主としての責任を全うしようとした覚悟の表れとも解釈できるだろう。

高鍋藩における秋月氏の治世の基礎

秋月種長は、豊臣秀吉による九州平定とそれに伴う大幅な減封という厳しい状況の中で、日向高鍋藩の初代藩主となり、新たな領国経営に乗り出した。城下町の整備、農業振興策の実施、家臣団の統制と再編、そして将来を見据えた教育の奨励など、その治世は多岐にわたった 17 。特に、筑前時代の経験を生かしつつ、高鍋の気候風土に適した農業開発や特産品の育成に努めたことは、小藩であった高鍋藩の経済的自立にとって不可欠な取り組みであった。

種長の治世は27年間に及んだが(家督相続から計算)、その間に築かれた藩政の基礎は、その後の高鍋藩の安定と発展の確固たる土台となった。彼が蒔いた教育重視の種は、後の時代に藩校「明倫堂」の設立と隆盛に繋がり、幕末から明治にかけて多くの有為な人材を輩出する「教育の藩」としての高鍋藩の評価を確立する上で、重要な文化的遺産を残したと言える。種長の最大の功績は、父・種実が築き上げた秋月家を、戦国末期の激動の時代を乗り越えて存続させ、そして新たな土地である日向高鍋において、近世大名としての藩の基礎を固めたことにある。彼の行った国造りの努力がなければ、その後の高鍋藩約270年の歴史は大きく異なっていたであろう。

歴史的評価と郷土史における位置づけ

秋月種長は、歴史的に見て、まず父・種実と共に豊臣秀吉の圧倒的な軍事力の前に降伏し、家名を存続させたという現実的な判断、そして関ヶ原の戦いという天下分け目の局面において、西軍から東軍へと内応するという大胆な決断によって、近世大名としての秋月氏の道を切り開いた人物として評価される 25 。これらの決断は、いずれも秋月家の存続を最優先に置いたものであり、乱世を生き抜く武将としてのしたたかさと状況判断能力の高さを示している。

また、高鍋藩の初代藩主として、3万石という小藩ながらも、困難な状況下で藩政の基礎を築き上げた統治者としての手腕も評価されるべきである 13 。彼の行った城下町の整備、産業の振興、家臣団の統制、そして教育の奨励といった諸政策は、その後の高鍋藩の発展の礎となった。

郷土史において、秋月種長は高鍋藩秋月家初代藩主として、その名を深く刻んでいる。彼が日向の地に移封されたという歴史的出来事は、現代においても、宮崎県高鍋町と、かつての秋月氏の本拠地であった福岡県朝倉市(旧甘木市)との間で姉妹都市の縁組が結ばれるなど 28 、地域間の交流として生き続けている。種長の評価は、戦国乱世における危機管理能力と、近世初期における新天地での藩政確立という二つの大きな側面からなされるべきであり、彼の生涯は、戦国武将が近世大名へと変貌していく過渡期の日本史における、典型的な事例の一つとして捉えることができるだろう。

終章:秋月種長が遺したもの

秋月種長の生涯の総括と歴史的意義

秋月種長の生涯は、戦国時代の終焉から江戸幕藩体制の確立へと至る、日本史における激動の転換期と重なっている。父・秋月種実が築き上げた筑前36万石の栄華から一転、豊臣秀吉による九州平定によって日向高鍋3万石へと大幅に減封され、父祖伝来の地を失うという苦難を経験した。しかし、種長はこのような逆境に屈することなく、巧みな政治判断と武将としての行動力を発揮し、秋月家を存続させ、新たな土地で藩の基礎を築き上げた。

文禄・慶長の役への従軍は、豊臣政権下の大名としての責務を果たすものであり、関ヶ原の戦いにおける東軍への内応という決断は、徳川の世における秋月家の地位を確保するための、まさに乾坤一擲の賭けであった。これらの困難な局面を乗り越え、高鍋藩初代藩主として新たな歴史を刻んだ種長の生涯は、地方の小大名がいかにしてこの大変動期を生き抜き、次代へと家名を繋いでいったかを示す好例と言える。

種長が高鍋の地で着手した城下町の整備、産業の振興、そして人材育成を重視した文教政策は、その後の高鍋藩における約270年間にわたる秋月氏による安定した治世の礎となった。彼の遺したものは、単に一つの大名家の存続に留まらず、日向国高鍋という地域社会の発展の基礎を築いたという点において、大きな歴史的意義を持つ。秋月種長は、戦国武将としての勇猛さと、近世大名としての統治能力を併せ持った、過渡期の指導者として記憶されるべき人物である。

参考文献

- 朝日日本歴史人物事典 「秋月種長」の解説. 5

- デジタル版 日本人名大辞典+Plus 「秋月種長」の解説. 5

- note.com, デジタル城下町, 「秋月種実(あきづき たねざね) 拙者の履歴書 Vol.128~乱世を生き抜いた筑前の獅子」. 17

- Wikipedia, 「秋月氏」. 9

- 筑前國續風土記の記録等に基づく資料. 10

- rekishikaido.php.co.jp, 「島津氏の九州統一戦と豊臣秀吉の九州征伐」. 1

- YouTube, 「【ゆっくり解説】九州三国志!島津・大友・龍造寺の九州統一を巡る戦いを解説」. 2

- Wikipedia, 「秋月種長」. 6

- Wikipedia, 「秋月種実」. 4

- weblio辞書, 「秋月文種」. 29

- 刀剣ワールド, 「九州平定」. 6

- 朝倉市公式ホームページ, 「戦国大名 秋月氏の時代」. 3

- 宮崎県立図書館, 「日向記に見る文禄・慶長の役」. 16

- ジャパンナレッジ, 国史大辞典, 「文禄・慶長の役」. 14

- 九州文化財研究所, 「レジュメDL - 九州文化財研究所」. 15

- note.com, デジタル城下町, 「秋月種長(あきづき たねなが) 拙者の履歴書 Vol.129~乱世を渡る知略の舵~」. 17

- ジャパンナレッジ, 日本歴史地名大系, 「島津義弘」. 24

- Wikipedia, 「高鍋藩」. 7

- Wikipedia, 「秋月種茂」. 22

- 朝倉市公式ホームページ, 「秋月氏の墓」. 28

- 高鍋町観光協会, 「高鍋藩お抱え刀工」. 21

- 高鍋町観光協会, 「高鍋城の歴史と城内の史跡」. 8

- Wikipedia, 「高鍋城」. 18

- 米沢興譲館藩学創設の精神に学ぶ. 27

- 磯部会計事務所HP. 13

- 関西の寺社めぐり, 「日向高鍋藩秋月家供養塔」. 23

- 高鍋町観光協会, 「秋月墓地」. 26

- 高鍋町教育委員会資料. 20

- Wikipedia, 「秋月氏」 (九州征伐部分). 9

- 高鍋町観光協会, 「秋月氏の時代」. 12

引用文献

- 龍造寺隆信を破り、島津一強になるも...一族が苦しんだ「筑後支配をめぐる矛盾」 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/11453

- 九州の戦国時代!『大友・島津・龍造寺』による三国志!?【小学生でもわかる日本史】 - YouTube https://m.youtube.com/watch?v=grl6W0dOKEw&pp=ygUHI-Wul-m6nw%3D%3D

- 戦国大名 秋月氏の時代 - 朝倉市 https://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1370502701571/files/akizuki_sengoku02.pdf

- 秋月種実 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%8B%E6%9C%88%E7%A8%AE%E5%AE%9F

- 秋月種長(あきづき・たねなが)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%A7%8B%E6%9C%88%E7%A8%AE%E9%95%B7-1049108

- 秋月種長 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%8B%E6%9C%88%E7%A8%AE%E9%95%B7

- 高鍋藩 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E9%8D%8B%E8%97%A9

- 高鍋城の歴史 http://www.kankou-takanabe.com/siteseeing/maizutu/%E9%AB%98%E9%8D%8B%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%A8%E5%9F%8E%E5%86%85%E3%81%AE%E5%8F%B2%E8%B7%A1

- 秋月氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%8B%E6%9C%88%E6%B0%8F

- 秋月家から見た九州の歴史 - シニアネット久留米 http://snk.or.jp/cda/akiduki.pdf

- 九州平定/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/11100/

- 高鍋城 https://www.town.takanabe.lg.jp/material/files/group/17/2_takanabejo.pdf

- 5.秋月家の歴史|税理士法人森田いそべ会計。静岡市清水区の会計事務所。相続、公認会計士磯部和明 http://www.isobekaikei.jp/pages/551/

- 文禄・慶長の役|国史大辞典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=495

- レジュメDL - 九州文化財研究所 https://kyubunken.jp/kyubunken30thsymposium_resume.pdf

- 日向記に見る文禄・慶長の役 - 宮崎県立図書館 https://www.lib.pref.miyazaki.lg.jp/ct/other000000800/hiyougakizenpdf.pdf

- 秋月種長(あきづき たねなが) 拙者の履歴書 Vol.129~乱世を渡る知略の舵~|デジタル城下町 https://note.com/digitaljokers/n/nd9b9e726c336

- 高鍋城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E9%8D%8B%E5%9F%8E

- 文化財見学ルート03 高鍋藩ゆかりの文化財を訪ねる - 宮崎県文化財課 https://www.miyazaki-archive.jp/d-museum/mch/s/rootmap/root03.html

- www.town.takanabe.lg.jp https://www.town.takanabe.lg.jp/material/files/group/17/8_sennken.pdf

- 古城の歴史 高鍋城 https://takayama.tonosama.jp/html/takanabe.html

- 秋月種茂 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%8B%E6%9C%88%E7%A8%AE%E8%8C%82

- 日向高鍋藩秋月家供養塔 https://gururinkansai.com/hyugaakitsuki21.html

- 島津義弘|日本大百科全書・Encyclopedia of Japan - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=1585

- 秋月種実(あきづき たねざね) 拙者の履歴書 Vol.128~乱世を生き抜いた筑前の獅子 - note https://note.com/digitaljokers/n/nd2ed7bea754e

- 秋月墓地 | 高鍋町観光協会 http://www.kankou-takanabe.com/siteseeing/akitukibochi

- 一 - 米沢興譲館同窓会 https://yonezawakojokan.jp/event/news/img/2007yozan.pdf

- ふるさと人物誌25 戦国時代を翔けた 「秋月 種実」(あきづき たねざね) | 朝倉市 https://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1297062967917/index.html

- 秋月文種とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%A7%8B%E6%9C%88%E6%96%87%E7%A8%AE