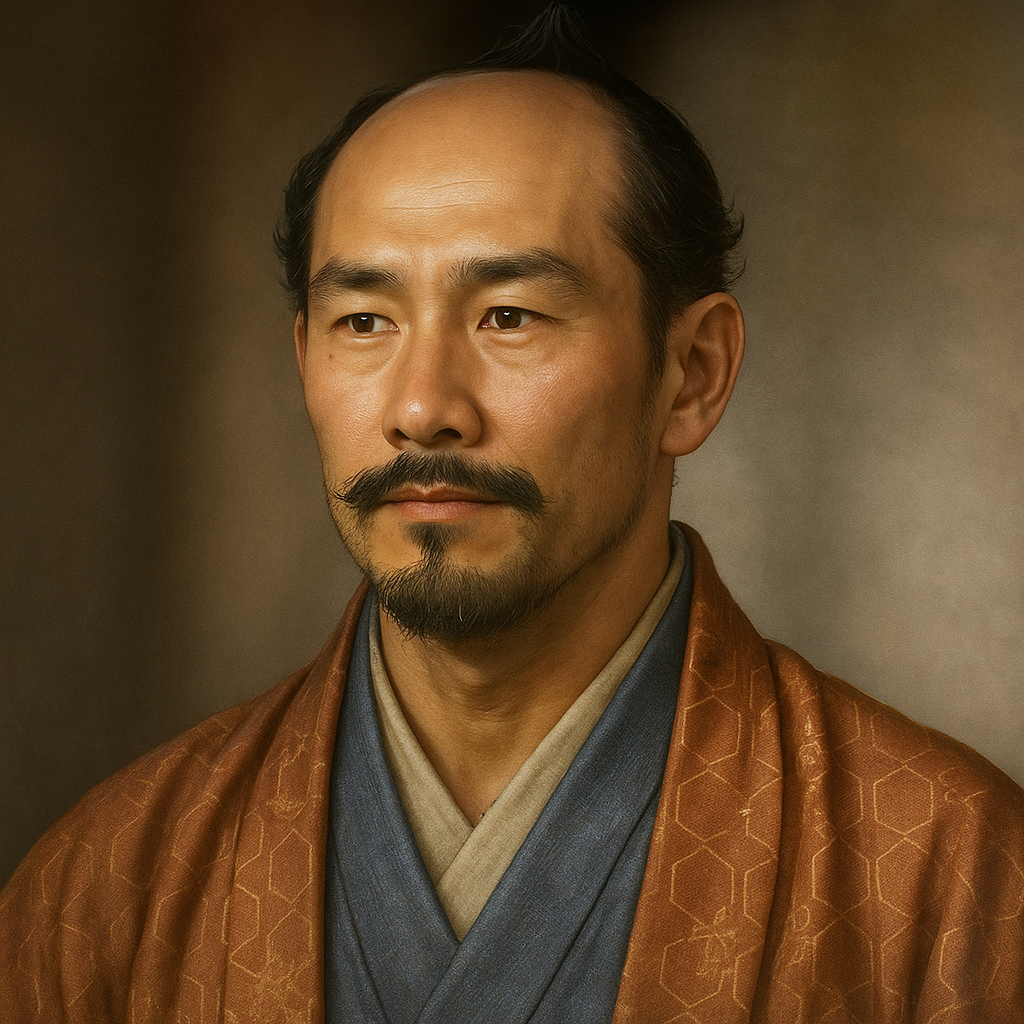

窪田経忠

窪田経忠は加賀一向一揆の指導者。安吉城主として手取川流域を支配。織田信長との戦いで落城し、一族は滅亡。加賀一向一揆終焉を象徴する人物。

加賀国人 窪田経忠の実像:史料の錯綜と一向一揆終焉の指導者像

序章:加賀国人、窪田経忠の実像に迫る

戦国時代の加賀国にその名を残す武将、窪田経忠(くぼた つねただ)。彼は、加賀の豪族、安吉城主、そして加賀一向一揆軍の頭領として知られる。しかし、その生涯の詳細は謎に包まれており、彼の人物像は断片的な史料の海の中に埋もれているのが現状である。本報告書は、この窪田経忠という人物に焦点を当て、現存する史料を丹念に比較・検討することで、その実像を可能な限り明らかにすることを目的とする。

窪田経忠に関する記録は、『信長公記』のような中央の一次史料にはほとんど見られず、主に『越登賀三州志』といった後世の地誌や、安吉城跡に残る碑文、古城図などにその名が散見されるのみである 1 。これらの史料は貴重な情報源である一方、相互に矛盾する記述を含んでおり、人物像を錯綜させる原因となっている。特に、彼の跡を継いだとされる窪田「綱盛」という人物との混同は、経忠の生涯を理解する上で最大の障壁となっている。

本報告書では、これらの錯綜する情報を整理し、史料間の矛盾点を分析することで、約100年にわたり「百姓の持ちたる国」と称された加賀一向一揆の終焉を象徴する指導者の一人、窪田経忠の歴史的実像を再構築する。

第一章:窪田氏の出自と本拠・安吉城

第一節:加賀における窪田氏の来歴

窪田氏は、加賀国石川郡安吉村、すなわち現在の石川県白山市安吉町一帯を拠点とした在地豪族である 3 。『姓氏家系大辞典』によれば、石川郡安吉村の豪族として窪田大炊経忠の名が挙げられており、この地が窪田氏の活動基盤であったことは確実視される 3 。

経忠が安吉城主となる以前の窪田氏の具体的な動向は史料に乏しい。しかし、一説には、経忠の父祖は源兵衛島城主であった「窪田肥前守」とされ、この窪田肥前守は、後に安吉城を築く大窪家長が同地域に進出する以前から手取川流域の有力な土豪であったが、のちに大窪氏の組下に入ったと伝えられている 1 。この伝承が事実であれば、窪田氏は大窪氏に従属する以前から同地域に一定の勢力基盤を持つ国人であり、経忠の代に大窪氏との関係を深めることで、安吉城主という地位を得るに至ったと考えられる。

第二節:安吉城の地理的・戦略的重要性

窪田氏の本拠となった安吉城は、霊峰白山を源流とし日本海へと注ぐ手取川が形成した広大な扇状地の扇央部、標高約42メートルの地に位置していた 4 。この立地は、手取川流域の肥沃な穀倉地帯を掌握する上で極めて有利であった。さらに、北陸道にも近接しており、交通、経済、そして軍事における要衝であったことは想像に難くない 6 。

城の構造については、江戸時代後期の嘉永5年(1852年)に作成された「石川郡安吉古城図」や、『越登賀三州志』などの地誌に記録が残されている 7 。それらの記述を総合すると、安吉城は平地に築かれた平城であり、主郭(本丸)の規模は15間×12間(約27メートル×22メートル)、その周囲には馬出、土塁、そして幅3間から6間の水堀が巡らされていた 4 。城全体の領域は80メートル四方に及び、西側の外堀には現在も残る大慶寺用水が利用されていたという 4 。

この安吉城の立地と構造は、窪田氏が率いた一揆勢「河原組」の力の源泉を解き明かす鍵となる。手取川は古来「暴れ川」として知られ、その治水・利水は流域の村々の存亡を左右する死活問題であった 5 。経忠の前任者である大窪家長は「河原組八千騎の旗本」と称され、手取川沿いの4万石にも及ぶ広大な領域を支配していた 4 。この「河原組」という名称は、彼らの権力基盤が単なる土地領有に留まらず、手取川そのものの管理権、すなわち治水・利水権と、それによってもたらされる強大な経済力に密接に結びついていたことを示唆している 11 。中世において河川の支配は、扇状地の農業生産、水運、漁業権の掌握を意味し、これが8千騎とも称されるほどの兵力を動員する経済的基盤となったのである。したがって、安吉城は単なる軍事拠点ではなく、手取川流域の経済と権力を支配するための司令塔であった。織田信長による加賀平定において、この「河原組」の拠点を制圧することは、地域の経済的・軍事的中心を破壊する上で絶対的な条件だったのである。

第二章:安吉城主就任の経緯と背景

第一節:前城主・大窪源左衛門家長

安吉城は、応仁の乱後の文明年間(1469年-1487年)あるいは長享元年(1487年)に、大窪源左衛門家長によって築かれたとされる 8 。家長の出自は山城国嵯峨と伝えられ、加賀国石川郡安吉の地に住んだことから安吉氏とも称した 1 。

家長は当初、加賀守護であった富樫政親の家老・山川三河守の妹を妻に迎えるなど、守護方と近しい関係にあった 2 。しかし、本願寺八世・蓮如による加賀での布教活動が活発化すると、家長も浄土真宗に深く帰依し、やがては加賀一向一揆の中核をなす「河原組」を率いる有力な旗本へとその立場を変えていった 8 。

第二節:錯綜する家長と経忠の関係性

天文19年(1550年)、大窪家長は仏門に入ることを決意し、安吉城を窪田経忠に譲った 1 。この城主交代における経忠と家長の関係性は、参照する史料によって記述が異なり、人物像を複雑にしている。

- 家臣・家宰 : 『戦国人名事典』は経忠を家長の「家臣」と記し 3 、安吉城址に現存する碑文は「家宰」(家政を司る最高位の家臣)であったと刻んでいる 1 。

- 娘婿 : 一部のウェブサイトなどでは、家長の「娘婿」であったとされている 8 。

- 姉婿 : 『越登賀三州志』や『加能郷土辞彙』といった江戸時代の地誌では、家長の「姉婿」(姉の夫)であったと記されている 1 。

これらの記述の揺れは、単なる記録の誤りとして片付けるべきではない。むしろ、これらの異なる表現が多角的に経忠の立場を示していると解釈することができる。「家宰」という記述は、彼が城の運営を任されるほどの卓越した実務能力と、家長からの絶大な信頼を得ていたことを物語る。一方で、「娘婿」や「姉婿」という記述は、血縁による強固な結びつきの存在を示唆し、一族として家督を継承する上での正当性を与えるものである。戦国時代の国人領主層では、有能な家臣を婿に迎えて家を継がせることは珍しくなかった。これらの情報を総合すると、窪田経忠は「大窪家の家政を統括する有能な重臣であり、かつ婚姻によって家長の一族の一員となった人物」という実像が浮かび上がる。これこそが、家長が実子(大窪安治など)ではなく経忠に城を譲った、最も合理的な理由と考えられる。

第三節:家長の出家と浄土寺創建

城を譲った大窪家長は、法名を「了海」と号し、安吉城の北約400メートルの地に大窪山浄土寺を創建、自ら初代住職となった 1 。この寺は現在も真宗大谷派の寺院として法灯を伝えており、大窪氏が武士としての地位を譲った後も、宗教的権威として地域社会に影響力を持ち続けたことを物語る貴重な証左である 4 。

第三章:加賀一向一揆の指導者として ― 「経忠」と「綱盛」の問題

第一節:「加賀国総代」の謎

安吉城址の碑文には、「窪田大炊允相継に本願寺派に属し加賀国総代となり、加州軍を率い功績を残し大いに其の名を挙げしが」と記されている 1 。この記述は、窪田氏が安吉城主という一地域の領主にとどまらず、加賀一向一揆全体の「総代」という指導的立場にあったことを示唆する。

しかし、この「加賀国総代」として活動した人物の名は、より具体的な史料において異なっている。天正4年(1576年)8月2日付で、織田軍との対決を前に一揆衆が結束を誓った連名状には、「窪田大炊允 綱盛 (つなもり)」の名が記されているのである 8 。この事実は、一般的に知られる「窪田経忠」という人物像に大きな疑問を投げかける。

第二節:人物比定の核心 ― 二世代にわたる指導者

ユーザーが当初把握していた「窪田経忠」という一人の人物像は、実際には二世代にわたる活動が後世に混同され、統合されたものである可能性が極めて高い。天文19年(1550年)に大窪家長から安吉城を継承したのが 窪田経忠 であり、その跡を継いだ子息、あるいはそれに準ずる後継者である 窪田綱盛 が、天正年間(1573年-)に織田軍と対峙した第二世代の指導者であったと考えることで、史料間の矛盾の多くが解消される。

この仮説の根拠は以下の通りである。

- 城主の交代は天文19年(1550年)であり、この時の城主は「経忠」であると複数の史料が一致して伝えている 7 。

- 天正4年(1576年)という重要な局面で作成された一揆衆連名状に署名しているのは「綱盛」である 8 。もし経忠がこの時点でも指導者であったなら、彼の名がないのは不自然である。

- 天正8年(1580年)に柴田勝家に討たれた城主について、多くの二次資料は「経忠」の名を挙げるが 13 、一部には「綱盛」が討死したと明記する資料も存在する 8 。

- 1550年から1580年までの30年間という期間は、戦国時代においては十分に一世代が交代するに足る時間である。

- 両者の官途名が「大炊介(おおいのすけ)」あるいは「大炊允(おおいのじょう)」と酷似しているため、特に江戸時代に編纂された地誌などにおいて、両者が同一人物として混同された可能性は高い 8 。

以上の点から、安吉城主と一向一揆の指導権は、経忠から綱盛へと世襲されたと考えるのが最も合理的である。この視点に立つことで、これまで単一の人物として語られてきた「窪田経忠」の生涯は、父子の二代にわたる抵抗の物語として再構成される。

窪田経忠・綱盛の活動記録比較

|

人物名 |

官途名 |

活動年・内容 |

典拠史料 |

|

窪田 経忠 |

大炊介 / 大炊允 |

天文19年(1550年)、大窪家長より安吉城を譲り受け城主となる。 |

1 |

|

窪田 経忠 |

(不明) |

本願寺の武将として、加賀一向一揆勢に名を連ねる。 |

17 |

|

窪田 綱盛 |

大炊允 |

経忠の跡を継ぎ、本願寺派の加賀国総代として活躍。 |

1 |

|

窪田 綱盛 |

大炊允 |

天正4年(1576年)8月2日、一揆衆連名状に署名する。 |

2 |

|

経忠 or 綱盛 |

大炊介 / 大炊允 |

天正8年(1580年)、柴田勝家に攻められ安吉城は落城し、討死する。 |

3 |

第四章:織田信長との対決と最期

第一節:天正八年の加賀平定戦

天正8年(1580年)、10年にも及んだ石山合戦が、本願寺宗主・顕如と織田信長の和睦によって終結した。これを好機と見た信長は、北陸方面軍総司令官であった柴田勝家に対し、未だ抵抗を続ける加賀一向一揆の完全制圧を厳命した。勝家の指揮下にあった佐久間盛政は、一揆勢の中枢拠点であった金沢御堂(尾山御坊)を電撃的に攻略。これにより加賀一向一揆の組織的な抵抗力は大きく削がれ、盛政は続けて安吉城をはじめとする残存勢力の掃討作戦へと移行した 19 。

第二節:安吉城の落城と一揆指導者の死

加賀一向一揆の有力拠点であった安吉城も、当然ながら柴田軍の主要な攻撃目標となった。激しい攻防の末、安吉城は落城し、約200年の歴史に幕を閉じた 7 。

城主(本報告書では綱盛と比定)の最期については、史料によって「闘死」(討死)したとするもの 2 と、「自刃」したとするもの 1 に記述が分かれるが、いずれにせよ城と運命を共にしたことは間違いない。

特筆すべきは、その後の処遇である。複数の史料が、討ち取られた城主の首は、信長の本拠地である安土に送られ、梟首(きょうしゅ、晒し首)にされたと記録している 1 。柴田勢がこの戦いで討ち取った一揆指導者は19名にのぼり、窪田氏(綱盛)はその筆頭格の一人として名を連ねていた 8 。戦国時代において、敵将の首を中央へ送り、それを公開で晒す行為は、戦果を誇示すると同時に、反逆者への見せしめとするための極めて重要な政治的パフォーマンスであった。数多いる一揆衆の中で、わざわざ安土まで首が運ばれたという事実は、窪田氏(綱盛)が織田政権にとって単なる地方の反乱者ではなく、加賀平定における最後の重要標的であり、一向一揆を象徴する「大将」「首謀者」として認識されていたことを何よりも雄弁に物語っている。

第三節:異説の検討 ― 永禄七年「犀川の戦い」没説

一部のウェブサイトや歴史創作物において、窪田経忠が永禄7年(1564年)に発生したとされる「犀川の戦い」で討死したという説が見受けられる 20 。

しかし、この説を裏付ける信頼性の高い一次史料や、学術的に評価された二次史料は現在のところ確認されていない。一方で、天正8年(1580年)の安吉城落城と城主の死については、複数の地誌や記録で確認することができる。このことから、永禄七年没説は、後世の歴史シミュレーションゲームのキャラクター設定 15 やウェブ小説 20 などで創作された情報が、史実として拡散したものである可能性が極めて高い。したがって、本報告書では天正8年(1580年)没説を史実として採用する。

結論:歴史に埋もれた一揆衆の将

本報告書の調査と分析を通じて、これまで単一の人物として語られがちであった「窪田経忠」の像は、実際には二世代にわたる抵抗の物語であったことが明らかになった。すなわち、 窪田経忠 は天文年間に大窪家長から安吉城を継承し、一向一揆の有力な国人領主としての地位を確立した人物であり、その跡を継いだ(恐らくは息子の) 窪田綱盛 が、天正年間の織田軍との最終決戦を指導し、壮絶な最期を遂げたのである。

窪田一族の抵抗と滅亡は、蓮如の時代から約100年にわたり加賀国を支配した「百姓の持ちたる国」という、日本史上類を見ない特異な宗教的・政治的共同体が、織田信長による中央集権的な武力統一の前に終焉を迎える過程を象徴する出来事であった。彼らは、戦国時代の終焉期において、信仰と地域に根差した旧来の秩序を守るために最後まで戦った在地領主の典型例として、歴史的に評価されるべきである。

興味深いことに、窪田一族がこの戦いで完全に断絶したわけではない。一族の者とされる窪田宮内が柴田勝家に仕え、その子孫が後に加賀藩士となり300石の知行を得て存続したという記録が残っている 1 。これは、戦国時代の敗者が、新たな支配体制の中で武士として生き残る道を選んだ一例であり、戦国から近世へと移行する時代の大きな転換を物語る、貴重な事例と言えよう。窪田経忠と綱盛の物語は、加賀一向一揆という巨大な歴史の奔流に翻弄されながらも、最後までその名を刻んだ一族の記録なのである。

引用文献

- 今年観た桜 山島の郷 - つとつとのブログ - Seesaa https://tsutotsuto.seesaa.net/article/201904article_2.html

- 『越登賀三州志』 その1 注釈i - 加賀一向一揆 - FC2 http://kagaikkouikki.web.fc2.com/i-ettoga01i.html

- 北陸の窪田姓 http://kakei-joukaku.la.coocan.jp/Roots/sub4-2.htm

- 安吉城(石川県白山市)の詳細情報・口コミ | ニッポン城めぐり https://cmeg.jp/w/castles/3791

- 手取川の地形 - 石川県 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/publish/sizen/documents/sizen18.pdf

- 白山ミュージアムポータルサイト - 鳥越一向一揆歴史館 https://www.hakusan-museum.jp/kamishibai_01/

- が賀・能登の城館 https://www2.lib.kanazawa.ishikawa.jp/kinsei/joukan.pdf

- 安吉城(白山市) - 石川県:歴史・観光・見所 https://www.isitabi.com/siro/yasukitijyou.html

- 安吉城 - 城びと https://shirobito.jp/castle/1408

- Full text of "Seishi kakei daijiten" - Internet Archive https://archive.org/stream/seishikakeidaiji01otaa/seishikakeidaiji01otaa_djvu.txt

- 第四節 富樫氏の盛衰と一向一揆 http://tiikijiten.jp/~digibook/tomioku_kyoudo/keitai.php?no=0004&part=4

- 事例茅一 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/NDL1441169_%E9%9D%92%E5%B9%B4%E5%9B%A3%E7%B5%8C%E5%96%B6%E4%BA%8B%E4%BE%8B_%E7%AC%AC%EF%BC%91%E8%BC%AF.pdf

- 加賀の城002 /城跡巡り備忘録 石川県 http://466-bun.com/f6/i-f-isikawa002.html

- 現在でもその名残が窺えられる。阿弥陀如来像の大半は普通立像であり、座像は珍しいといえる。柔らかい表情が何とも言えぬ安らぎを感じさせる仏像である。 - 石川県 浄土寺 - Jimdo https://jyoudoji.jimdofree.com/%E6%B3%95%E5%AE%9D%E7%89%A9%E7%B4%B9%E4%BB%8B/

- 窪田経忠 - 信長の野望オンライン寄合所(本陣) https://wiki.ohmynobu.net/nol/?%B7%A6%C5%C4%B7%D0%C3%E9

- 戦国武将官位総覧 http://kitabatake.world.coocan.jp/sengokukani1.html

- 淡海乃海 水面が揺れる時 - 登場人物 - 小説家になろう https://ncode.syosetu.com/n9975de/1/

- 戦国!室町時代・国巡り(6)摂津編|影咲シオリ - note https://note.com/shiwori_game/n/n1c474ff520c7

- 金沢城 - 石川県:歴史・観光・見所 https://www.isitabi.com/kanazawa/siro.html

- 人物紹介(第16章まで) 永禄11年(1568年)12月時点 - 六芒星が頂に〜星天に掲げよ!二つ剣ノ銀杏紋〜(嶋森航) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054897753837/episodes/16816452218851861621

- 人物紹介(第17章まで) 恒和4年(1574年)4月時点 - 六芒星が頂に〜星天に掲げよ!二つ剣ノ銀杏紋〜(嶋森航) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054897753837/episodes/16816700426094074187

- 六芒星が頂に~星天に掲げよ! 二つ剣ノ銀杏紋~ - 人物紹介(第11章まで) 永禄8年(1565年)7月時点 - 小説家になろう https://ncode.syosetu.com/n8249fb/223/