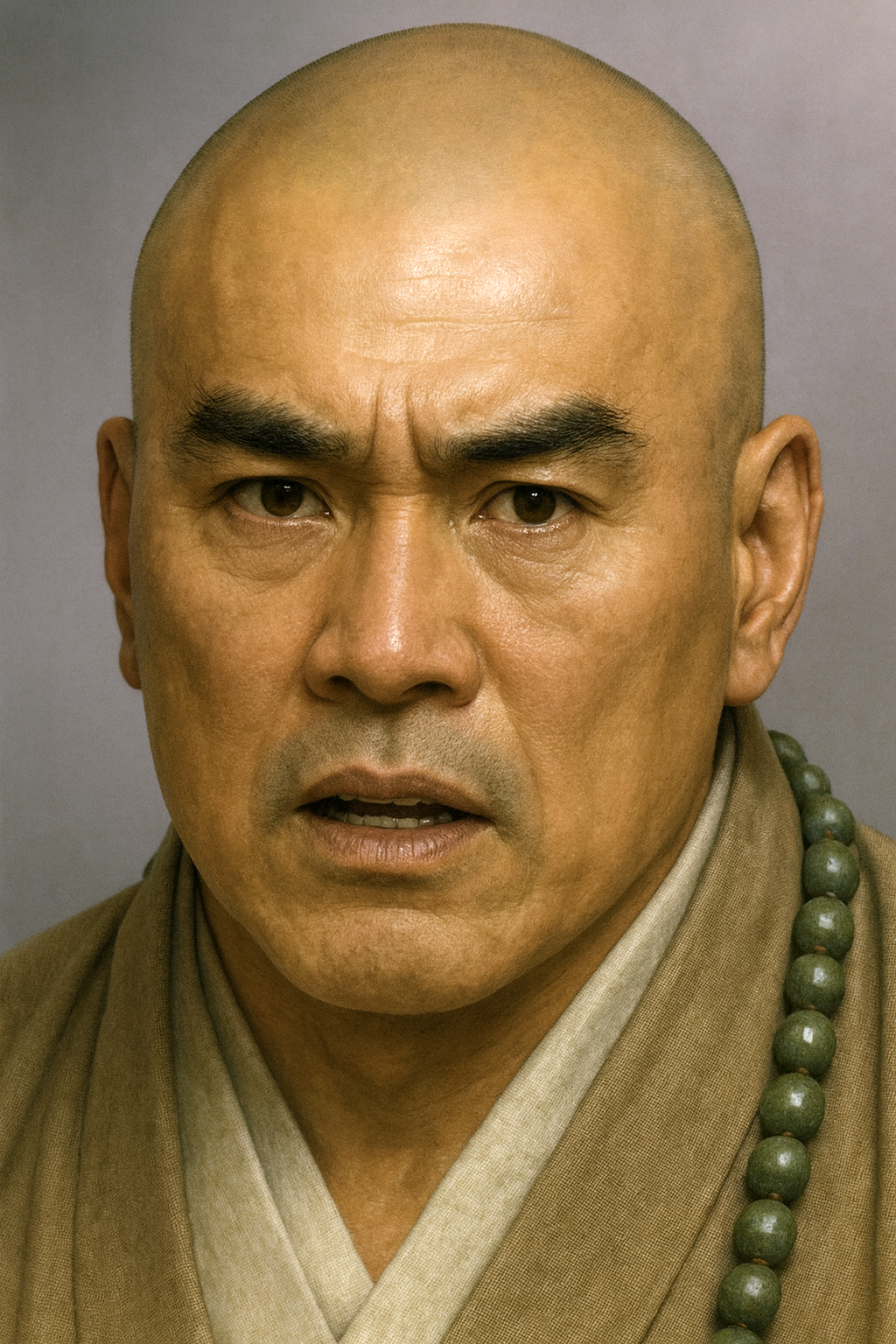

筒井順盛

筒井順盛は筒井氏の重臣で、兄の死後、幼い甥・順賢の後見役を務めた。興福寺衆徒の筆頭として大和国人一揆を主導し、宿敵越智氏と和睦。興福寺と対立し、大和武士の自立を促した。

日本の戦国時代における筒井順盛の再評価 ― 過渡期の守護者として

序章:乱世の大和と筒井順盛という存在

戦国時代の武将、筒井順盛(つつい・じゅんせい)。彼の名は、筒井順慶や松永久秀といった大和国(現在の奈良県)の覇権を争った著名な人物たちの影に隠れ、歴史の表舞台で語られることは少ない。多くの場合、彼は筒井氏の系図において、兄・順尊(じゅんそん)の死後、幼い甥の後見役を務めた人物として、わずか数行で触れられるに過ぎない 1 。利用者が事前に有していた「筒井家臣。順永の子。成身院と称した。兄・順尊の死後、甥・順賢の後見役を務めた。1513年には興福寺衆徒と対立し、春日社や興福寺を閉門している」という情報も、まさにこの一般的な評価を反映したものである。

しかし、この簡潔な記述の裏には、大和国という特異な権力構造の中で、一族存亡の危機を乗り越え、次代の隆盛への道を切り拓いた一人の指導者の、並々ならぬ苦闘と戦略が隠されている。本稿は、筒井順盛を単なる「後見人」という受動的な立場から再評価し、彼こそが、筒井氏が最も脆弱であった時代を支え、内憂外患、そして大和特有の複雑な権力闘争を乗り切り、後の筒井順昭(じゅんしょう)、順慶(じゅんけい)による飛躍の礎を築いた「過渡期の守護者」であったことを論証するものである。

この分析は、『多聞院日記』のような一次史料や、各種の地方史、年表記録を丹念に読み解き、順盛の生涯を畿内全体の政治的激動の中に位置づけることで、彼の歴史的役割を立体的に再構築することを目的とする 1 。

第一章:筒井氏と大和国の権力構造 ― 僧にして武士たる一族の基盤

筒井順盛の活動を理解するためには、まず彼が生きた大和国が、他の戦国大名の領国とは全く異なる、特殊な統治体制下にあったことを把握する必要がある。

1.1 守護不在の国・大和

室町時代、通常は幕府によって各国に軍事・警察権を担う守護が任命されたが、大和国は例外であった。鎌倉時代以来、大和は藤原氏の氏寺である興福寺が実質的な守護としての権能を掌握しており、幕府もこれを追認する形をとっていた 4 。この結果、大和では世俗的な守護大名が存在せず、興福寺という巨大な宗教権門と、その傘下にある在地武士団(国人)との間の力学が、国の政治を動かす基本構造となっていた。他国のように幕府の権威を背景とした守護の命令一下で動くのではなく、興福寺内部での地位や発言力、そして純粋な軍事力が、国人たちの勢力を決定づけたのである。

1.2 興福寺の「衆徒」と「国民」― 筒井氏の権力源泉

興福寺の支配下にあった大和武士は、大きく二つの身分に分かれていた。「衆徒(しゅと)」と「国民(こくみん)」である 7 。衆徒は興福寺の僧侶の身分を持つ武装集団であり、国民は興福寺と一体関係にある春日社の神人(じにん)身分を持つ俗人の武士団であった。一般に、僧籍にある衆徒の方が身分は上とされた 8 。

筒井氏は、興福寺の有力な門跡寺院である一乗院に属する衆徒の筆頭格であり、その本拠地は北大和の筒井荘(現在の大和郡山市筒井町)にあった 9 。一方、彼らの最大のライバルであった越智氏は、南大和を拠点とする国民の棟梁であった 10 。

筒井氏の権力を特に強固なものにしていたのが、「官符衆徒(かんぷしゅと)」の棟梁という地位である。官符衆徒とは、衆徒の中から選抜された20名で構成される興福寺の最高執行機関であり、寺務の執行や奈良市中の警察・裁判権(検断権)を担う、いわば興福寺の武装中枢であった 11 。筒井氏の当主は代々この官符衆徒の棟梁を務めており、それは事実上の大和守護代ともいえる権威と実権を意味した 8 。この制度的な権力基盤があったからこそ、筒井氏は軍事的に劣勢に立たされた時でさえ、大和国政の中心的存在であり続けることができたのである。

1.3 成身院の系譜 ― 光宣から順盛へ

筒井氏の歴史において、「成身院(じょうしんいん)」という院号は特別な意味を持つ。これは単なる僧侶としての名前ではなく、一族内部における強大な政治力と軍事力を象徴する称号であった。その名を最初に轟かせたのが、順盛の大叔父にあたる成身院光宣(こうせん)である 14 。

光宣は、興福寺の有力な衆徒集団「六方衆」の棟梁であり、応仁の乱では東軍の細川勝元や畠山政長と深く結びつき、幕政にも影響を及ぼすほどの僧・武将であった 14 。彼は僧侶の身でありながら、一族を率いて数々の合戦に勝利し、幕府との交渉役も務めることで、筒井氏の勢力拡大に絶大な貢献を果たした。

筒井順盛が兄・順尊の死後に「成身院」を称したことは、極めて重要な意味を持つ。彼は単に「当主の叔父」という立場に立ったのではない。一族最強の指導者であった光宣の系譜を継ぐ者として、その政治的遺産と権威を受け継いだのである。血縁と前例が重んじられる社会において、「成身院」の名跡は、危機に瀕した一族を統率し、内外の敵対勢力と渡り合う上で、順盛に不可欠な権威を与えた。彼が単なる後見人にとどまらず、強力な指導者として行動できた背景には、この「成身院」という名の持つ政治的資本が存在したのである。

表1:筒井氏関連系図(順永から順慶まで)

|

世代 |

当主・主要人物 |

関係性 |

備考 |

|

3代 |

筒井順永 (1476年没) |

|

応仁の乱で活躍 17 |

|

4代 |

筒井順尊 (1489年没) |

順永の長男 |

京都で客死、一族は没落状態に 18 |

|

- |

成身院順盛 (1524年没) |

順永の次男、順尊の弟 |

本稿の主題。成身院を継承 1 |

|

5代 |

筒井順賢 / 順興 |

順尊の子、順盛の甥 |

幼少で家督を継ぎ、順盛が後見。順賢と順興は同一人物説あり 19 |

|

6代 |

筒井順興 (1535年没) |

順尊の子 |

順盛の後見を経て当主となり、筒井氏を再興 20 |

|

7代 |

筒井順昭 (1550年没) |

順興の嫡男 |

大和国を統一し、筒井氏の全盛期を築く 4 |

|

8代 |

筒井順慶 (1584年没) |

順昭の嫡男 |

松永久秀と抗争、織田信長に仕え大和国主となる 21 |

第二章:筒井氏存亡の危機と順盛の後見

筒井順盛が歴史の表舞台に登場するのは、筒井氏がまさに存亡の淵に立たされた、最も過酷な時期であった。

2.1 当主の客死と一族の衰退

延徳元年(1489年)、筒井氏当主の筒井順尊が、京都の宿所にて39歳の若さで客死した 3 。この死は単なる当主の交代を意味するものではなかった。当時、筒井氏は宿敵である越智氏との抗争に敗れ、本拠地である大和国を追われていた。順尊自身も、故郷を失った流浪の身(牢人)として京都に滞在していたのである 10 。史料がこの時代を筒井氏の「不振時代」と記すように、一族は指導者を失い、故郷を失い、まさに滅亡一歩手前の状態にあった 1 。

2.2 幼き当主と後見人・順盛

絶望的な状況下で、順尊の跡を継いだのは、まだ幼い息子であった。史料によっては順賢(じゅんけん)あるいは順興(じゅんこう)と記され、一説には同一人物ともされるこの後継者は、ある記録によればわずか6歳であったという 1 。この権力の空白を埋めるべく立ち上がったのが、亡き順尊の弟であり、幼君の叔父にあたる成身院順盛であった 1 。

一族の最年長の男性であり、かつ「成身院」という権威ある名跡を継ぐ順盛は、四散しかけていた一族をまとめ上げる唯一の求心力であった。彼の当面の使命は、幼い当主の身柄を守り抜くこと、そして何よりも失われた本拠地・大和を奪還することの二点に集約された。

2.3 宿敵との抗争と畿内政局の奔流

順盛の指導者としての真価は、その迅速な行動に現れた。彼はただ守勢に立つのではなく、畿内全体の複雑な政治力学を巧みに利用し、反撃の機会を窺った。

当時、畿内の情勢は管領家である畠山氏の内紛によって大きく揺れ動いていた。筒井氏は伝統的に畠山政長・細川勝元派(応仁の乱の東軍)に属し、対する越智氏は畠山義就派(西軍)に属していた 10 。この対立構造は応仁の乱後も続いていた。

明応6年(1497年)、畠山政長の子・尚順が、敵対する畠山義豊(義就の子)に対して挙兵すると、順盛はこの機を逃さなかった。彼は後見する甥・順賢を奉じ、同じく畠山尚順方であった十市氏らと連携して、義豊方に与する越智・古市両氏を攻撃した。この戦いに勝利したことで、長年宿願であった大和への帰還を果たしたのである 19 。

これは単なる後見人の行動ではない。亡命中の弱小勢力を率い、畿内の大勢力の争いに主体的に介入し、軍事的勝利を収めて一族の最大の戦略目標である「故郷奪還」を成し遂げたのである。これは、順盛が卓越した政治感覚と軍事指導力を兼ね備えていたことを明確に示している。

第三章:国人一揆の旗手として ― 大和武士の自立

大和に帰還した筒井氏と順盛を待ち受けていたのは、新たな、そしてより強大な脅威であった。しかしこの脅威こそが、順盛の評価を「一族の指導者」から「大和国の政治家」へと昇華させる契機となる。

3.1 黒船来航 ― 赤沢長経の大和侵攻

16世紀初頭、中央で権勢を誇った管領・細川政元は、自らの支配に従わない大和国を制圧するため、部将の赤沢朝経(長経はその養子)を大軍と共に派遣した 19 。この中央権力による直接的な軍事介入は、大和の国人たちにとって、これまでの内輪の争いとは次元の異なる存亡の危機であった。外部からの侵略という共通の脅威は、彼らに内紛の停止と団結を促す強力な圧力となった。

3.2 昨日の敵は今日の友 ― 大和国人一揆の結成

この未曾有の危機に対し、大和の国人たちは驚くべき行動に出る。長年にわたり血で血を洗う抗争を続けてきた筒井氏と越智氏が、手を取り合ったのである。永正2年(1505年)、両氏を中心に大和国の国人たちが広範な同盟「大和国人一揆」を結成した 10 。

この歴史的な和解を象徴するのが、春日社前で交わされた起請文である。その署名者「国判衆」十二名の中には、「成身院明舜坊順盛」の名がはっきりと記されている 25 。さらにこの政治同盟は、越智家令が自らの娘を筒井順賢(および順興)に嫁がせるという婚姻政策によって、より強固なものとなった 29 。

国人一揆の盟約に署名者として名を連ねている事実は、順盛が単なる筒井氏の後見人ではなく、大和国全体の利害を調整する指導者の一人であったことを示している。何世代にもわたる憎悪と対立を乗り越え、大和全体の自立という大義のために宿敵と和議を結ぶ。これは、高度な外交手腕と、目先の怨恨よりも長期的な戦略を優先する大局観がなければ成し得ないことであった。これこそが、順盛の最大の功績と言えるかもしれない。

3.3 永正十年(1513年)の対立 ― 興福寺への反旗

利用者が指摘する永正10年(1513年)の「春日社や興福寺を閉門した」という事件は、順盛の行動を理解する上で極めて象徴的である。史料的裏付けの詳細は今後の研究を待つ部分もあるが、この行動が持つ意味は大きい。

古来、興福寺は自らの要求を朝廷や幕府に認めさせるため、春日大社の神木(榊)を担ぎ出して強引に訴え出る「強訴(ごうそ)」という手段を切り札としてきた 31 。神木を動かし、寺社を閉ざすことは、興福寺が持つ宗教的権威の最たる発露であった。

その興福寺の衆徒であるはずの順盛が、逆に寺社を「閉門」する側に回ったとすれば、それはまさに権力関係の逆転を意味する。かつて興福寺の武力装置であった国人たちが、今や自らの意思で、主人であるはずの興福寺に対して実力行使を行ったのである。これは、大和武士たちが興福寺の支配下にある「衆徒」から、自らの領地と軍事力に根差す独立した「封建領主」へと変貌していく画期的な一歩であった。順盛は、この歴史的転換の最前線に立ち、大和国の旧来の秩序そのものに挑戦したのである。

第四章:次代への継承と順盛の晩年

順盛の生涯は、一族を滅亡の危機から救い、大和国人としての新たな生き方を模索し、そして次世代へとその成果を継承する過程であった。

4.1 順興の台頭と筒井氏再興の礎

順盛による後見のもと、筒井氏は安定を取り戻していった。大永元年(1521年)頃には、甥の筒井順興が当主として主体的に活動する様子が史料に見られるようになる 19 。順盛が築いた安定と、国人一揆を通じて得た新たな政治的地位を土台として、順興は筒井氏の勢力を着実に拡大させていった。そして、その子である筒井順昭の代に、宿敵・越智氏を圧倒して大和国をほぼ統一し、筒井氏の全盛期を現出させるに至るのである 4 。

順盛の役割は、荒れ狂う嵐の中で船の舵を必死に守り、船が沈むのを防ぐことであった。彼がその役目を果たしたからこそ、次の世代の船長である順興や順昭は、穏やかになった海で船を前進させ、新たな目的地へと向かうことができたのである。

4.2 順盛の死と歴史的評価

筒井順盛の没年については、史料によって混乱が見られる。永禄8年(1565年)に没したとする記録もあるが 33 、これは永禄7年(1564年)に堺で客死した一族の筒井順政(じゅんせい、順昭の弟)との混同である可能性が極めて高い 3 。より信頼性の高い複数の年譜史料は、順盛が

大永4年(1524年)4月に73歳で没した と記録しており、これを彼の没年と見なすのが妥当であろう 3 。

この没年から、我々は順盛の歴史的立ち位置を正確に把握することができる。彼は織田信長の時代まで生きた長老ではなく、戦国乱世の序盤から中盤にかけて、筒井氏の最も困難な時代を生き抜いた人物であった。彼の遺産は、領土の拡大や華々しい軍功ではない。それは「生存」と「再建」そのものであった。彼は、断絶しかけていた筒井氏の血脈と権威をつなぎとめた、不可欠な環であった。もし順盛による老練な政治手腕と、一族の存続を最優先する粘り強い指導力がなければ、戦国時代における筒井氏の物語は、順慶の登場を待たずして、遥か以前に終わりを告げていた可能性が高い。

結論:過渡期の守護者、筒井順盛

以上の分析を通じて、筒井順盛が単なる「甥の後見人」という評価に留まるべき人物ではないことが明らかになった。彼は、滅亡寸前にあった一族の家督という重責を、最も困難な状況で引き受けた指導者であった。

彼は、畿内全体の政治情勢を冷静に見極め、軍事同盟を巧みに利用して一族を亡命先から故郷へと帰還させた。外部からの侵略という未曾有の危機に際しては、長年の宿敵とさえ手を結ぶ「大和国人一揆」の結成を主導し、大和武士全体の利益を追求する政治家としての一面を見せた。さらに、大和国の旧来の支配者であった興福寺に対して反旗を翻すことで、国人たちが自立した戦国領主へと脱皮していく時代の大きな転換点を象徴する存在となった。

その名は、後に大和を統一する筒井順昭や、織田信長のもとで大名となる筒井順慶ほど広く知られてはいない。しかし、順昭や順慶の栄光が、順盛が守り抜いた土台の上にあることを忘れてはならない。彼はまさに、筒井氏の歴史における「過渡期の守護者」であり、その堅実かつ粘り強いリーダーシップなくして、後の筒井氏の隆盛はあり得なかったのである。筒井順盛は、戦国大和の歴史を語る上で、再評価されるべき重要な人物である。

付録:筒井順盛の生涯と大和国の主要動向年表

|

年代(西暦/元号) |

筒井順盛の動向 |

筒井氏の動向 |

大和国の情勢 |

畿内・中央の情勢 |

|

1489年 (延徳元年) |

- |

当主・順尊が京都で客死。一族は流浪状態 18 。 |

越智氏が大和国で優勢を保つ。 |

足利義尚が死去、足利義材が将軍就任。 |

|

(時期不明) |

兄の死後、甥・順賢(順興)の後見人となる 1 。 |

幼少の順賢が家督を継承。 |

筒井城は越智方の支配下か。 |

|

|

1497年 (明応6年) |

畠山尚順に呼応し、十市氏らと越智・古市氏を攻撃 19 。 |

大和国への帰還を果たす。 |

筒井方が一時的に勢力を回復。 |

明応の政変後、畠山尚順が挙兵。 |

|

1498年 (明応7年) |

- |

順賢が筒井城に入城 3 。 |

筒井氏と古市氏が和睦 25 。 |

|

|

1499年 (明応8年) |

- |

順賢が得度 26 。 |

赤沢宗益(朝経)が大和に侵攻、筒井氏敗走 25 。 |

細川政元が勢力を拡大。 |

|

1505年 (永正2年) |

国判衆の一人として「大和国人一揆」の盟約に署名 25 。 |

宿敵・越智氏と和睦。順賢・順興が越智家令の娘を娶る 29 。 |

筒井・越智両党を中心に国人一揆が成立。 |

|

|

1506年 (永正3年) |

赤沢朝経の攻撃を受け、一族と共に東山内に潜伏 26 。 |

筒井城を失い、再び没落。 |

赤沢朝経が大和国を制圧。 |

細川政元が赤沢朝経を大和に派遣。 |

|

1507年 (永正4年) |

赤沢朝経の死に乗じて、大和への復帰を図る 19 。 |

大和の細川軍を駆逐し、本拠地へ帰還。 |

赤沢朝経が丹後で戦死。 |

永正の錯乱。細川政元が暗殺される。 |

|

1508年 (永正5年) |

赤沢長経の侵攻を受け、河内高屋城へ逃れる 26 。 |

再び敗北し、大和を追われる。 |

赤沢長経(朝経養子)が侵攻、国人一揆は崩壊。 |

前将軍・足利義稙が大内義興に擁立され上洛。 |

|

1511年 (永正8年) |

- |

畠山尚順方として戦うも敗れ、東山中に没落 25 。 |

大和国人は義稙・高国方(筒井氏)と義澄・澄元方(古市氏)に分裂。 |

船岡山の戦い。 |

|

1513年 (永正10年) |

興福寺衆徒と対立し、春日社・興福寺を閉門(利用者情報)。 |

- |

国人衆の興福寺からの自立が進む。 |

|

|

1520年 (永正17年) |

- |

順興が越智・古市氏と和睦。十市氏とは義絶 3 。 |

|

|

|

1521年 (大永元年) |

- |

甥の順興が当主として本格的に活動を開始 19 。 |

|

足利義稙が出奔、細川高国政権。 |

|

1524年 (大永4年) |

4月、死去。享年73 3 。 |

- |

筒井氏は順興のもとで勢力回復の途上にあった。 |

|

引用文献

- 筒井順慶 - 大和郡山市 https://www.city.yamatokoriyama.lg.jp/section/rekisi/src/history_data/h_028.html

- 多聞院日記 http://www.eva.hi-ho.ne.jp/t-kuramoti/rekisi_tamonin.html

- 歴史年表 - 大和郡山市 https://www.city.yamatokoriyama.lg.jp/section/rekisi/src/nenpyo.html

- 筒井氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%92%E4%BA%95%E6%B0%8F

- 大和の戦国時代 | 深掘り!歴史文化資源 - 奈良県 https://www.pref.nara.jp/miryoku/ikasu-nara/fukabori/detail05/

- 武家家伝_筒井氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/tutui_k.html

- 大和武士を支配した興福寺と春日社 - 四條畷市立教育文化センター http://nawate-kyobun.jp/masatsura_tusin_49.pdf

- 衆徒と国民 http://rekishi-nara.cool.coocan.jp/tokushu/yamasen/yamasen3.htm

- 筒井氏(つついうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%AD%92%E4%BA%95%E6%B0%8F-99302

- 戦国!室町時代・国巡り(10)大和編|影咲シオリ - note https://note.com/shiwori_game/n/n2d6f2aae417d

- 南北朝の争乱・興福寺支配の解体と大和永享の乱~大和武士の興亡(2) https://www.yamatotsurezure.com/entry/yamatobushi02_nanbokucho

- 「衆徒」とは - 筒井氏同族研究会 https://tsutsuidouzoku.amebaownd.com/posts/8634420/

- 官符衆徒(カンプシュト)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%AE%98%E7%AC%A6%E8%A1%86%E5%BE%92-49563

- 成身院光宣 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E8%BA%AB%E9%99%A2%E5%85%89%E5%AE%A3

- 筒井順慶なる人物|【note版】戦国未来の戦国紀行 https://note.com/senmi/n/n5a9ee2b948da

- 経覚 - 周梨槃特のブログ https://syurihanndoku.hatenablog.com/entry/2020/04/26/090245

- 筒井順尊 - BIGLOBE http://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/TsutsuiJunson.html

- 筒井順尊 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%92%E4%BA%95%E9%A0%86%E5%B0%8A

- 筒井順賢 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%92%E4%BA%95%E9%A0%86%E8%B3%A2

- 筒井順興 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%92%E4%BA%95%E9%A0%86%E8%88%88

- 筒井順慶 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%92%E4%BA%95%E9%A0%86%E6%85%B6

- 歴史事典 | 大和郡山市のホームページ https://www.city.yamatokoriyama.lg.jp/section/rekisi/rekisi_flameset.html

- MW21 筒井順覚 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/MW21.html

- 中世から近世にかけての大和 http://rekishi-nara.cool.coocan.jp/tokushu/yamasen/yamasen8.htm

- 和州中世高田歴史年表 https://www.city.yamatotakada.nara.jp/material/files/group/23/washu_nen.pdf

- 筒井順賢 - BIGLOBE http://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/TsutsuiJunken.html

- 筒井城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%92%E4%BA%95%E5%9F%8E

- 大和国人一揆・赤沢朝経の猛威~大和武士の興亡(8) - 大和徒然草子 https://www.yamatotsurezure.com/entry/yamatobushi08_kokujinikki

- 越智氏 (大和国) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%8A%E6%99%BA%E6%B0%8F_(%E5%A4%A7%E5%92%8C%E5%9B%BD)

- 越智家令 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%8A%E6%99%BA%E5%AE%B6%E4%BB%A4

- 強訴。時の権力者を震撼させた興福寺 - 大和徒然草子 https://www.yamatotsurezure.com/entry/gohso

- 戦国大和の覇者・筒井氏~大和武士の一族(1) - 大和徒然草子 https://www.yamatotsurezure.com/entry/yamatonobuke01_tsutsui

- 春日神社文書30八条宗祐・松田盛勝奉書 (宛 ... - 奈良県地域史料目録 https://www2.library.pref.nara.jp/nlmc/modules/xoonips/detail.php?item_id=4410