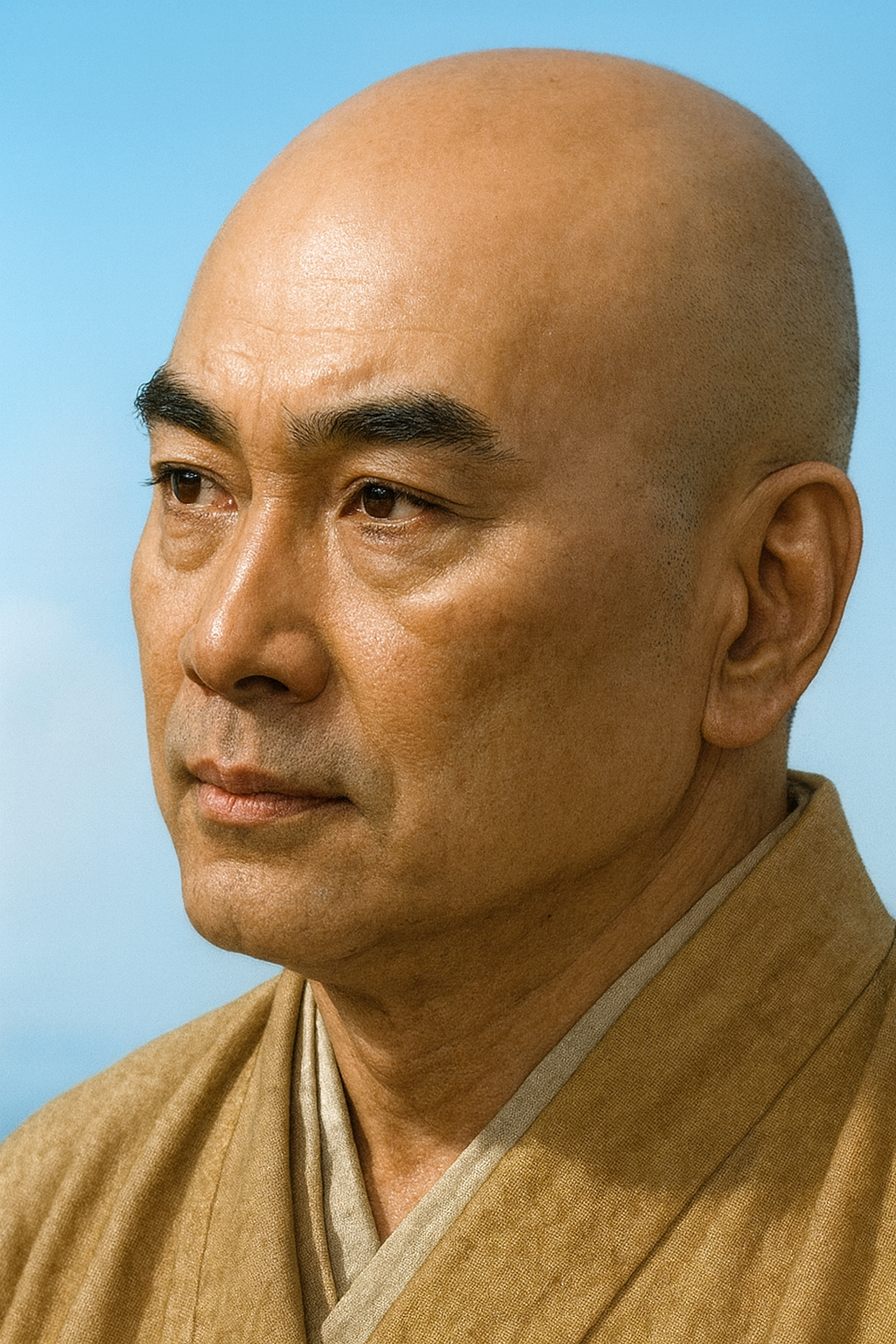

筒井順賢

筒井順賢は大和の国人領主。赤沢朝経の侵攻で苦境に陥るが、宿敵越智氏と婚姻同盟を結び国人一揆を結成。永正の錯乱後、高国方に属し安定を得るも、晩年の動向は不明。

乱世の奔流に抗う大和の国衆 ― 筒井順賢の生涯と時代 ―

序章:戦国初期の大和国と筒井氏 ― 終わらない内乱の舞台

筒井順賢という一人の武将の生涯を理解するためには、まず彼が生きた時代と、その舞台となった大和国が置かれていた極めて特殊な状況を把握する必要があります。彼の苦闘に満ちた人生は、単なる個人的な不運や能力不足に起因するものではなく、数十年にわたって積み重なってきた構造的な問題の帰結であったと言えます。

大和国の特異性と長年の確執

室町時代の大和国は、興福寺が絶大な権威を誇る「神国」としての側面を持ち、その荘園が国内に広がる一方で、その支配下で在地勢力である「国人衆」が自立性を強めていました。中でも、興福寺の衆徒(僧兵)の系譜を引く筒井氏と越智氏は、二大勢力として長らく対立を続けていました。この対立の根は深く、南北朝時代に筒井氏が北朝方、越智氏が南朝方を支持して以来、室町幕府の成立後も解消されることはありませんでした 1 。

この根深い対立が爆発したのが、永享元年(1429年)に始まる「大和永享の乱」です。これは興福寺内の衆徒同士の些細な争いをきっかけに、筒井氏と越智氏がそれぞれ縁故関係にある国人衆を率いて激突した、大和全土を巻き込む大規模な私合戦でした 2 。この戦いで、幕府の支援を受けたにもかかわらず筒井氏は大敗を喫し、永享8年(1436年)には当主の筒井順覚が慈明寺の戦いで討ち死にするという深刻な打撃を受けました 4 。順賢が歴史の表舞台に登場する頃の筒井氏は、この敗北の痛手から完全には立ち直っておらず、その基盤は極めて脆弱な状態にあったのです。

中央政界の動乱と「代理戦争」の舞台

さらに、大和国人衆の争いは、単なる領地争いにとどまりませんでした。彼らは畿内中央の巨大な権力闘争と密接に連動していました。特に、室町幕府の管領家であった畠山氏の内紛は、大和国に直接的な影響を及ぼしました。伝統的に、筒井氏は畠山政長派(尾州家)と、越智氏は畠山義就派(総州家)と結びついていました。

この状況を決定的にしたのが、明応2年(1493年)に管領・細川政元が将軍・足利義材(後の義稙)を追放した「明応の政変」です 6 。この政変により、筒井氏が与してきた畠山政長は敗死し、将軍・義材は追放されました。一方で、越智氏が与する細川政元・畠山義豊(総州家)が中央政権を掌握します。これにより、大和国内における筒井氏の立場は著しく悪化しました。つまり、大和国は、中央の権力闘争をそのまま反映する「代理戦争」の舞台と化しており、国人衆の浮沈は、彼ら自身の力以上に、結びついた中央権力者の動向に左右されるという構造が出来上がっていたのです 7 。筒井順賢の生涯は、まさにこの「内部の脆弱性」と「外部からの圧力」という二重の苦境の中で幕を開けることになります。

彼の苦難に満ちた日々をより深く理解するため、その生涯と、彼に直接影響を与えた畿内および大和国の主要な出来事を以下の年表に示します。

筒井順賢の生涯と畿内主要動向の対照年表

|

年代(西暦) |

畿内中央の動向 |

大和国内の動向 |

筒井順賢の動向 |

|

文亀元年(1501) |

細川政元、権勢を固める。 |

赤沢朝経、大和へ本格侵攻。越智・古市氏が優位に立つ 8 。 |

敗走し、河内へ逃れる 8 。 |

|

永正元年(1504) |

赤沢朝経、政元と対立し一時失脚 9 。 |

国人衆の間に和睦の機運が高まる。 |

越智家令との和睦交渉を開始 10 。 |

|

永正2年(1505) |

- |

大和国人一揆が成立 10 。 |

越智家令の娘を娶り、婚姻同盟を締結 12 。 |

|

永正3年(1506) |

赤沢朝経、赦免され復帰。 |

赤沢朝経が再度大和へ侵攻 10 。 |

国人一揆を率いて抵抗するも敗北。再び逃亡 12 。 |

|

永正4年(1507) |

永正の錯乱 。細川政元暗殺、赤沢朝経自害 9 。 |

国人衆が一斉に旧領を回復。赤沢長経が再侵攻 14 。 |

一時的に旧領へ復帰 するも、長経に敗れ 再び敗走 15 。 |

|

永正5年(1508) |

両細川の乱 本格化。大内義興が足利義尹を奉じ上洛、高国方が勝利 15 。 |

大和国人一揆が完全に崩壊。筒井党は高国方、越智党は澄元方へ分裂 15 。 |

細川高国方に属し 、立場を回復。越智氏と再び敵対関係に入る。 |

|

永正13年(1516) |

細川高国政権期。 |

越智・古市連合軍が筒井城を攻撃 17 。 |

劣勢ながらも高国方として戦闘を継続。 |

|

(以降) |

(高国政権の崩壊など) |

(筒井順昭の台頭) |

(史料から動向が不明瞭になる) |

第一章:苦闘の幕開け ― 赤沢朝経の侵攻と大和国人一揆

筒井順賢が家督を継いだ時期、筒井氏はすでに存亡の危機に瀕していました。先代までの敗戦により勢力は衰え、本拠である筒井城を焼かれ、山中に逼塞するほどの不振の時代が続いていたと記録されています 18 。順賢自身も若年であったため、叔父にあたる成身院順盛が後見人として政務を執行するという、不安定な体制での船出でした。この脆弱な筒井氏に、未曾有の脅威が襲いかかります。

細川政元の尖兵、赤沢朝経による大和侵攻

明応の政変で幕府の実権を掌握した管領・細川政元は、自らの支配体制を盤石にするため、各地へ軍を派遣しました。その先兵として大和国に送り込まれたのが、重臣の赤沢朝経です。朝経は明応8年(1499年)頃から大和への介入を本格化させ、政元に敵対する勢力を次々と駆逐していきました 13 。

その矛先は、旧将軍派である畠山尾州家と結びついていた筒井氏にも当然向けられました。文亀元年(1501年)には、赤沢軍の猛攻の前に筒井党はなすすべもなく敗走し、順賢らは河内国へと逃れざるを得なくなりました 8 。彼らが去った大和では、赤沢氏と結んだ越智氏や古市氏が支配権を掌握し、「他国の武士を大和に入国させない」という決議がなされるなど、筒井氏は完全に故郷から締め出された形となります 8 。朝経の支配は苛烈を極め、権威ある寺社勢力である多武峰(現在の談山神社)に対しても容赦なく攻撃を加え、焼き討ちにするなど、その武威は恐怖と共に大和全土に轟きました 19 。

存亡をかけた大同団結 ― 越智氏との婚姻同盟と国人一揆の結成

絶望的な状況にあった順賢と大和国人衆に、わずかな転機が訪れます。永正元年(1504年)、赤沢朝経が主君・細川政元との関係悪化により一時的に失脚したのです 9 。この権力の空白を、彼らは見逃しませんでした。

この機を捉え、筒井順賢は驚くべき行動に出ます。数世代にわたり血で血を洗う抗争を続けてきた宿敵、越智氏の当主・越智家令との和睦交渉を開始したのです。この交渉は実を結び、永正2年(1505年)、順賢が家令の娘を正室に迎えるという「婚姻同盟」が成立しました 10 。これは、両家が置かれた状況がいかに絶望的であったかを物語る、苦渋の決断でした。さらに、この動きに十市氏、箸尾氏といった他の有力国人も同調し、春日大社の前で神に誓いを立てる「起請文」を奉納して、「大和国人一揆」が正式に結成されました 11 。これは、外部からの共通の脅威に対抗するため、内なる憎悪を一時的に乗り越えた、まさに存亡をかけた大同団結でした。

しかし、この束の間の平和は長くは続きませんでした。翌永正3年(1506年)8月、政元に赦免され中央政界に復帰した赤沢朝経が、畠山尚順(尾州家)の討伐を名目として、再び大和へ大軍を率いて侵攻してきたのです 10 。結成されたばかりの大和国人一揆は団結して抵抗を試みますが、朝経の圧倒的な軍事力の前に敗北を喫し、順賢らはまたしても領地を追われ、逃散を余儀なくされました 12 。この時、叔父の順盛は朝経の武勇を恐れ、主君・政元への交渉による助命嘆願を試みましたが、順賢はこれを毅然として拒否し、一揆の一員として最後まで抵抗を続ける道を選んだと記録されており、彼の武将としての気骨が窺えます 19 。この一揆は、外部の脅威によってのみ成立し得たため、その脅威が再び現実のものとなった時、その脆さを露呈することになったのです。

第二章:激震「永正の錯乱」と束の間の帰還

大和国人一揆が赤沢朝経の前に再び敗れ、筒井順賢がまたも流浪の身となった翌年、畿内の中央政界を揺るがす大事件が発生します。この事件は、大和国の力関係を一変させ、順賢に束の間の帰還をもたらしますが、それは新たな混乱の序章に過ぎませんでした。

中央政変の衝撃 ― 管領・細川政元の暗殺

永正4年(1507年)6月23日、修験道に傾倒し実子を持たなかった細川政元が、後継者問題を巡る養子たちの対立の果てに、京都の自邸で香西元長らによって暗殺されました 9 。この事件は「永正の錯乱」と呼ばれ、畿内に深刻な権力闘争を引き起こします。

この政変の報は、当時、丹後国で一色義有と対陣中であった赤沢朝経のもとにも届きました。主君を失った朝経は、急ぎ京都へ引き返そうとしますが、好機と見た一色方の国人一揆に行く手を阻まれ、包囲攻撃を受けます。進退窮まった朝経は、同年6月26日、丹後の宮津で自害に追い込まれました 13 。長年にわたり大和国を蹂躙し続けた稀代の猛将の、あまりにも突然の最期でした。

好機到来 ― 大和国人衆の旧領回復

大和支配の象徴であり、国人衆にとって恐怖の対象であった赤沢朝経の死は、大和国に巨大な権力の空白を生み出しました。この千載一遇の好機を、国外へ逃れていた大和国人衆が見逃すはずはありませんでした。筒井順賢をはじめ、越智家教(家令の子)、十市遠治といった国人衆は一斉に蜂起し、領主を失った赤沢方の勢力を駆逐して、次々と旧領を回復することに成功したのです 14 。順賢にとって、これは二度目の故郷への帰還でした。

赤沢長経の再侵攻と国人一揆の瓦解

しかし、彼らが安息の時間を得ることはできませんでした。暗殺された細川政元の後継者の一人となった細川澄元のもとで、赤沢朝経の養子・赤沢長経が新たな大和支配の担い手として台頭したのです 14 。長経は父の遺志を継ぎ、大和の再奪還に乗り出しました。

永正4年(1507年)9月、赤沢長経率いる軍勢が京都を発ち、大和を目指して南下を開始します。これに対し、大和国人一揆は再び団結し、河内の畠山氏と連携して迎え撃つ態勢を整えました。筒井順賢は郡山に、越智家教は筒井に布陣し、決戦に備えます 15 。しかし、ここで中央の力学が戦況を決定づけます。細川澄元が自ら山城国の山崎付近まで出陣し、国人一揆と連携しようとしていた畠山氏の動きを牽制したのです。細川京兆家本軍との直接対決を恐れた畠山氏は動けなくなり、大和国人一揆は強力な後ろ盾を失ってしまいました 15 。

この好機を逃さず、赤沢長経は古市澄胤の軍勢も加えて奈良街道を南下。般若寺付近で待ち構えていた筒井順賢、十市遠治、箸尾為時らの国人一揆軍を撃破しました。防衛線を突破された国人衆は総崩れとなり、順賢と叔父の順盛は畠山氏を頼って河内の高屋城へ、越智家教は南部の吉野方面へ、十市遠治らは河内の太子へと、再び領地を追われ、三度目の離散を余儀なくされたのです 15 。

同年11月、体勢を立て直した国人衆は各地で一斉に狼煙を上げて反撃を試みますが、これも長経によって鎮圧され、大和の平野部は完全に赤沢長経の支配下に置かれました 15 。この一連の出来事は、地方領主の運命がいかに中央の権力構造、特にその継承の動向に翻弄されるかを如実に示しています。赤沢朝経という一個人の「死」は順賢に帰還をもたらしましたが、赤沢長経という「後継者」と、彼を支援する細川澄元という新たな「権力」の出現は、その希望を瞬く間に打ち砕いたのです。

第三章:両細川の乱と大和の分裂 ― 敵味方の再編

赤沢長経によって再び故郷を追われた筒井順賢でしたが、畿内中央の政治情勢はさらなる激動の時代へと突入します。細川政元の死後に始まった権力闘争は、二人の養子、細川澄元と細川高国との対立へと発展し、全国規模の内乱「両細川の乱」へと至ります。この新たな対立構造は、大和国に決定的な影響を及ぼし、昨日までの味方を再び敵へと変えました。

細川京兆家の分裂と新たな対立軸

細川澄元が三好之長ら阿波国の勢力を背景に実権を握る一方、これに反発する細川京兆家の旧来の家臣団は、政元のもう一人の養子であった細川高国のもとに結集し始めます。高国は、かつて明応の政変で追放され、周防国で大大名・大内義興の庇護下にあった前将軍・足利義尹(この頃、義稙と改名)と連携するという大きな賭けに出ました 15 。

これにより、現将軍・足利義澄と細川澄元を奉じる陣営と、前将軍・足利義尹と大内義興・細川高国を奉じる陣営という、二つの巨大な政治勢力が京の覇権を巡って争う構図が完成しました。この「両細川の乱」は、単なる細川家の内紛にとどまらず、将軍家の正統性を巻き込んだ、戦国時代前期における最大級の内乱となっていきます。

国人一揆の完全崩壊と大和の再分裂

この中央政界の地殻変動は、大和国人一揆の存在意義を根底から覆しました。まず、この情勢変化に呼応するように、河内国で畠山尚順(尾州家)と畠山義英(総州家)の和睦が破綻し、再び両家の抗争が再燃します 15 。

この畠山氏の分裂は、直ちに大和国へ波及しました。なぜなら、大和国人衆にとって、「赤沢氏打倒」という共通目標は、あくまで一時的なものでした。彼らのより根源的な政治的立場は、長年にわたって築き上げてきた畠山氏を介した伝統的な主従・同盟関係にあったからです。すなわち、「畠山尾州家と筒井党」、「畠山総州家と越智党」という関係です 7 。中央で新たな、より大きな対立軸が生まれた時、彼らは目先の婚姻同盟よりも、この伝統的な関係性へと回帰することを選択しました。これにより、赤沢氏という共通の脅威に対抗するために結ばれた大和国人一揆は、その役目を終え、完全に崩壊したのです。

永正5年(1508年)、大内義興に奉じられた足利義尹が遂に上洛軍を起こすと、細川澄元・足利義澄方はこれを防ぎきれず、近江国へと逃亡しました。代わって入京した足利義尹は将軍に復帰し、彼を支えた細川高国が幕政の実権を掌握します 15 。

この結果、大和国内の勢力図は完全に再編されました。筒井順賢、十市遠治、箸尾為時らは、勝利者となった 細川高国・畠山尚順(尾州家)方 に属し、敗者となった越智家教、古市澄胤らは 細川澄元・畠山義英(総州家)方 に属することになりました 15 。かつて婚姻同盟を結び、共に戦った筒井順賢と越智家教は、再び不倶戴天の敵として対峙することになったのです。順賢は、この大きな政治的潮流に乗ることで、ようやく安定した立場を回復し、故郷への恒久的な帰還を果たすことができました。

第四章:筒井順賢の後半生と歴史的評価

細川高国が中央政権を掌握したことで、筒井順賢はようやく安定した立場を得て、大和国における筒井氏の勢力回復に着手することができました。しかし、彼の苦難が完全に終わったわけではありませんでした。彼の後半生と、歴史におけるその位置づけについて考察します。

細川高国政権下での活動と最期

永正5年(1508年)以降、細川高国が幕政を主導した時代(大永6年、1526年頃まで)、順賢は高国方の有力な国人領主として、大和国内で敵対する細川澄元方の越智氏や古市氏との戦いを続けたと推察されます。両細川の乱は畿内各地で一進一退の攻防を繰り広げており、大和国もその最前線の一つであり続けました。

その戦いがいかに熾烈であったかは、永正13年(1516年)の記録からも窺えます。この年、越智家教と古市氏の連合軍が筒井氏の本拠である筒井城に攻め寄せ、これを陥落させたことが記されています 17 。この事実は、順賢が高国方という主流派に属しながらも、大和国内では依然として厳しい戦いを強いられていたことを示しています。

彼の明確な没年や死因、最期の状況を記した信頼性の高い一次史料は、現在のところ確認されていません。これは、彼の息子とされる筒井順昭(天文19年、1550年没) 20 や、孫にあたる筒井順慶(天正12年、1584年病死) 20 、そして順慶の養子・定次(慶長20年、1615年切腹) 22 といった後継者たちの生涯や死については比較的詳細な記録が残っているのとは対照的です。この「歴史の沈黙」は、順賢が戦乱の中で劇的な死を遂げたのではなく、息子・順昭が成長して家督を継承するのに伴い、歴史の表舞台から静かに退いていったか、あるいは病死した可能性を示唆しています。

結論:時代の奔流に翻弄された地方領主の実像

筒井順賢の生涯を総括すると、それは一個人の力では到底抗うことのできない、巨大な政治的・軍事的うねりに翻弄され続けた、戦国時代初期の典型的な地方領主の姿を映し出しています。彼の繰り返される逃亡と帰還、宿敵との和睦と対立といった一見すると場当たり的にも見える行動は、実際には中央政界の動向を敏感に察知し、筒井家の存続という至上命題のために、その時々で最善の選択を模索し続けた結果であったと評価することができます。

彼は、後の息子・順昭や孫・順慶のように、大和一国を統一するほどの器量を発揮した英雄ではありません。しかし、彼の世代が、赤沢朝経・長経という外部勢力からの最も苛烈な侵攻に耐え抜き、幾度となく故郷を追われながらも、その都度帰還を果たし、筒井家そのものを存続させたからこそ、次世代の飛躍があったことは間違いありません。

筒井順賢の人生は、華々しい成功物語ではありません。むしろ、中央の権力闘争の余波を直接受け、自らの意思とは関係なく味方と敵が入れ替わる時代の過酷さ、その中で家と領地を守り抜くことの困難さ、そして地方領主の悲哀を私たちに教えてくれる、極めて貴重な歴史の証人であると言えるでしょう。彼の粘り強い戦いがなければ、戦国大名・筒井氏の歴史は、はるか以前に途絶えていた可能性が高いのです。

引用文献

- 大和永享の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%92%8C%E6%B0%B8%E4%BA%AB%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 月刊大和路 ならら 奈良の魅力を探る - 2020年7月号 - 特集 戦国武将 生駒 鷹山氏 http://shiminhafiles2.cocolog-nifty.com/blog/files/340e381aae381aae38289.pdf

- 中世から近世にかけての大和 http://rekishi-nara.cool.coocan.jp/tokushu/yamasen/yamasen8.htm

- 和州中世高田歴史年表 https://www.city.yamatotakada.nara.jp/material/files/group/23/washu_nen.pdf

- 戦国大和の覇者・筒井氏~大和武士の一族(1) - 大和徒然草子 https://www.yamatotsurezure.com/entry/yamatonobuke01_tsutsui

- 「明応の政変(1493年)」細川政元が将軍・足利義稙を廃して義澄を擁立。戦国時代の始まり? https://sengoku-his.com/30

- 永正の錯乱 ~細川政元の暗殺!~【室町時代ゆっくり解説#6】 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=mQCOnO6-iNE

- 歴史年表 - 大和郡山市 https://www.city.yamatokoriyama.lg.jp/section/rekisi/src/nenpyo.html

- 細川政元とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E6%94%BF%E5%85%83

- 越智氏 http://rekishi-nara.cool.coocan.jp/tokushu/yamasen/yamasen21.htm

- TC03 十市新次郎 - 系図コネクション https://his-trip.info/keizu/tc03.html

- 越智氏 (大和国) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%8A%E6%99%BA%E6%B0%8F_(%E5%A4%A7%E5%92%8C%E5%9B%BD)

- 赤沢朝経(あかざわともつね)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%B5%A4%E6%B2%A2%E6%9C%9D%E7%B5%8C-1048774

- 戦国!室町時代・国巡り(10)大和編|影咲シオリ - note https://note.com/shiwori_game/n/n2d6f2aae417d

- 細川京兆家の分裂と大和国人一揆の終焉~大和武士の興亡(9 ... https://www.yamatotsurezure.com/entry/yamatobushi09

- 両細川の乱と戦国大和の争乱~大和武士の興亡(10) https://www.yamatotsurezure.com/entry/yamatobushi10_ryohosokawanoran

- 筒井城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%92%E4%BA%95%E5%9F%8E

- 筒井順慶 - 大和郡山市 https://www.city.yamatokoriyama.lg.jp/section/rekisi/src/history_data/h_028.html

- 大和国人一揆・赤沢朝経の猛威~大和武士の興亡(8) - 大和徒然草子 https://www.yamatotsurezure.com/entry/yamatobushi08_kokujinikki

- 武家家伝_筒井氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/tutui_k.html

- 筒井順慶なる人物|【note版】戦国未来の戦国紀行 https://note.com/senmi/n/n5a9ee2b948da

- 筒井順慶 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%92%E4%BA%95%E9%A0%86%E6%85%B6

- MW21 筒井順覚 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/MW21.html