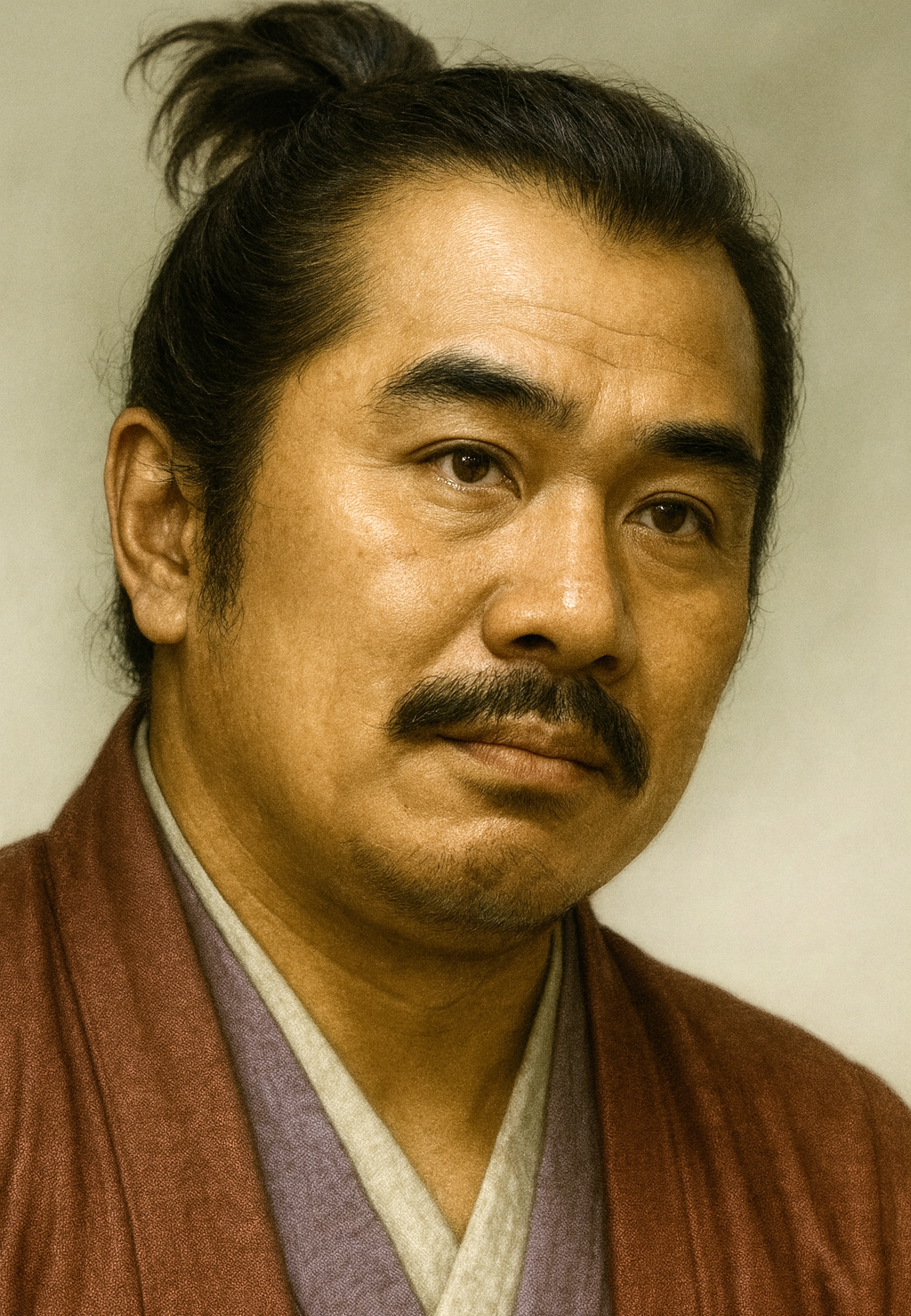

粟屋親栄

若狭武田氏重臣・粟屋親栄は、文武両道に秀で、三条西実隆に師事し『源氏物語』に傾倒。丹後侵攻中、中央政変で主家が後ろ盾を失い、撤退戦で戦死。その生涯は、時代の奔流に翻弄された武士の悲劇を映す。

粟屋親栄調査報告書:戦国乱世に生きた文武の将、その実像

序章:戦国時代の若狭に生きた文武の将

若狭国(現在の福井県南部)の戦国大名・武田氏に仕えた一人の重臣、粟屋親栄(あわや ちかひで)。彼の名は、勇猛な武将が群雄割拠する戦国史の表舞台では、決して広く知られているものではない。しかし、彼の生涯を追うことは、戦乱の時代を生きた武士の「武」の側面だけでなく、教養を求め、文化を愛した「文」の精神、そして中央政局の動乱が地方の一個人の運命をいかに翻弄したかという、戦国時代の縮図を解き明かすことに繋がる。

本報告書は、公家・三条西実隆の日記『実隆公記』をはじめとする貴重な史料群を基に、粟屋親栄の出自、若狭武田氏家臣としての官僚的な側面、当代一流の文化人との深い交流、そしてその悲劇的な最期までを徹底的に掘り下げる。これにより、一地方武将の生涯を通して、戦国という時代の多面的な実像に迫ることを目的とする。彼の人生は、単なる地方史の一齣にとどまらず、中央と地方、武と文、そして個人と時代が交錯する、ダイナミックな歴史の物語を我々に示してくれるのである。

第一章:粟屋氏の系譜と中央との繋がり

粟屋親栄という人物を理解するためには、まず彼が属した「粟屋氏」という一族の出自と、若狭武田家中で築き上げた特異な地位を明らかにする必要がある。親栄の際立った文化的素養は、彼個人の資質のみに帰せられるものではなく、父・賢家の代から続く中央政局との深い繋がりにその源流を見出すことができる。

1-1. 粟屋氏の源流:清和源氏の名門

粟屋氏は、その出自を辿ると清和源氏、中でも新羅三郎義光を祖とする甲斐源氏の一流、安田義定を遠祖とする名門の武家である 1 。一族は常陸国粟屋の地名を姓の由来とし 1 、その後、安芸国へ移住して毛利氏に仕えた安芸粟屋氏と、若狭国へ進出した若狭粟屋氏という、二つの主要な流れを形成した 1 。

若狭粟屋氏がいつ頃、若狭の地に進出したかは明確ではないが、安芸武田氏に仕えた一族がいたことから、その関係で同族である若狭守護・武田氏に仕えるようになったと推測されている 1 。この出自は、彼らが単なる土着の国人ではなく、源氏の血を引く由緒正しい家柄として、主家である武田氏からも特別な扱いを受けていたであろうことを示唆している。

1-2. 若狭武田氏の重臣筆頭:逸見氏との双璧

若狭武田氏の家臣団において、粟屋氏は同じく甲斐源氏の流れを汲む逸見氏と並び、「双璧」と称される最高の家格を誇っていた 4 。この二家は、他の家臣とは一線を画す存在であり、武田氏の領国支配の中枢を担っていた。

史料によれば、武田氏の支配機構において、粟屋氏は奉行人のトップ、現代で言えば筆頭家老や執権に相当する立場にあった可能性が指摘されている 5 。これは、粟屋氏が単に軍事力で重用されたのではなく、政治・行政の両面で武田氏の支配を根幹から支える枢要な役割を担っていたことを意味する。その強い主従関係は、一族の家紋として伝わる「花菱に扇」にも見て取れる。「花菱」は武田氏の家紋であり、主家から下賜されたものと考えられ、粟屋氏が武田一門に準ずるほどの信頼を得ていたことの証左と言えよう 1 。

1-3. 父・粟屋賢家(宗菊)が築いた礎

粟屋親栄の人物像を形成する上で、父・粟屋賢家(かたいえ、法名:玄要、号:宗菊)の存在は決定的に重要である。賢家は、親栄の主君・武田元信とその父・国信の二代にわたって仕えた重臣であり、特に武田氏の「在京奉行人」としてその名を残している 5 。

在京奉行人とは、主君に代わって京都に常駐し、室町幕府や朝廷との政治折衝、中央からの情報収集、そして文化的な交流に至るまで、主家の外交・政治活動全般を統括する極めて重要な役職であった 5 。賢家はこの職務を通じて、公家社会との間に広範な人脈を築き、中央の洗練された文化に日常的に触れていた。彼自身が在京中に和歌会に参加していたという記録は 7 、粟屋家が単なる武辺一辺倒の家系ではなく、中央の文化を深く理解し、実践する伝統を有していたことを物語っている。

この点から、粟屋親栄が後年、一地方武将でありながら当代随一の文化人である三条西実隆の門を叩き、極めて深い師弟関係を結ぶことができた背景が明らかになる。親栄の行動は、一個人の突発的な思いつきや趣味の範疇を超えたものであった。それは、父・賢家が在京奉行人として築き上げた中央政界・文化人との「人脈」と、公家社会と渡り合うための「文化的資本」という、目に見えない強固な遺産を継承した結果と見るのが最も妥当である。親栄の文化への傾倒は、まさに粟屋家の家風とも言うべきものの上に成り立っていたのである。

1-4. 一族の継承

この文武にわたる粟屋家の家風は、親栄の代で終わることはなかった。親栄の子である粟屋勝春もまた、父の跡を継いで武田氏の重臣として活躍する一方、三条西家の歌会に参加し、詠んだ和歌の批評を求めるなど、文化人として活動した記録が残っている 1 。父から子へ、そして孫へと、武門の誉れと共に文化的な素養が確かに継承されていった事実は、戦国時代における武家のあり方を考える上で非常に興味深い事例と言える。

第二章:官僚としての粟屋親栄

粟屋親栄の生涯を語る上で、文化人としての一面は際立っているが、彼が若狭武田氏の領国経営を支える優れた行政官僚であったという側面を見過ごしてはならない。彼の活動は、戦国期の守護大名の家臣団が、軍事機能だけでなく、高度な専門性を要する行政機能を担っていたことを示す好例である。

2-1. 主君・武田元信の治世と親栄の役割

親栄が主に仕えた若狭武田氏第5代当主・武田元信(1461-1521)の時代は、若狭武田氏がその勢威を最も高めた時期であった 8 。元信は管領・細川政元と協調して中央政局に深く関与し、宿敵であった丹後守護・一色氏への大規模な軍事侵攻を敢行するなど、若狭一国にとどまらない広域的な活動を展開した 9 。

このような主家の勢力拡大期において、親栄は「左衛門尉」の官途名を称している 7 。左衛門尉は本来、宮中の警備などを担う武官の役職であり、親栄が武田氏の軍事行動において、部隊を率いるなどの一定の役割を担っていたことを示唆している。彼の生涯は、文人としての静かな時間だけでなく、武人として戦場に立つ緊張感とも常に隣り合わせであった。

2-2. 遠敷郡松永荘の代官:行政手腕の証明

親栄の官僚としての一面を具体的に示すのが、彼が若狭国の中心地である遠敷郡に位置する「松永荘」の代官を務めていたという事実である 10 。松永荘は、若狭国の国府や国分寺が置かれた遠敷郡内にあり 11 、経済的にも政治的にも重要な荘園であった。

代官の職務は、荘園からの年貢徴収、土地の管理、そして荘民間の争いを裁定する訴訟処理など、多岐にわたる。これらを滞りなく遂行するには、算術や法律に関する知識、そして領民を統率する実務能力が不可欠であった。親栄がこの重要な役職に任命されていたことは、彼が単なる武人や風流人ではなく、主家の財政基盤を支える有能な行政官僚として、武田元信から厚い信頼を寄せられていたことの何よりの証明である。

この事実は、第一章で述べた父・賢家の役割と合わせて考察することで、より深い意味を帯びてくる。武田氏のような守護大名は、領国である若狭と、政治の中心地である京都の両方を効率的に統治する必要があった 6 。この統治体制において、粟屋氏は、父・賢家が「在京奉行人」として京都での外交・政治活動を担い 5 、子・親栄が「代官」として若狭本国での荘園経営という経済の根幹を担う 10 という、見事な役割分担を実現していた。これは、武田家臣団の中で、粟屋氏が内外の統治を支えるテクノクラート(技術官僚)的な家系として、極めて重要な機能を果たしていたことを示している。親栄の生涯は、こうした家系が担うべき役割という大きな文脈の中で理解する必要がある。

第三章:文化人としての粟屋親栄:戦乱の世に『源氏物語』を求めて

本章では、粟屋親栄の人物像を最も鮮やかに特徴づける、文化人としての一面に焦点を当てる。一介の地方武将が、なぜ、そしてどのようにして当代最高の文化人と深く交わり、古典文学の神髄に触れようとしたのか。その類稀な情熱と、それが結んだ人間的な絆を、三条西実隆の日記『実隆公記』の記述から鮮やかに描き出す。

3-1. 三条西実隆との邂逅と師弟関係

文亀元年(1501年)5月25日、粟屋親栄は、公卿であり、和歌や古典学において当代最高の権威であった三条西実隆(1455-1537)の邸宅を初めて訪問した 7 。この出会いが、彼のその後の人生に決定的な影響を与えることになる。実隆の門下には、天皇や公家、連歌師の宗祇など、当代一流の文化人が集っており 13 、親栄はその輪の中に、一人の武士として身を投じたのである。彼は実隆に師事し、和歌の指導を受け始めた。

3-2. 『源氏物語』への異常な情熱

親栄が数ある古典の中でも特に情熱を注いだのが、『源氏物語』であった。彼は実隆のもとで、文亀元年6月からその講義を受け始め、主家の公務で若狭へ帰国することもあったが、その間も学びを止めなかった。そして永正元年(1504年)7月、ついに足掛け4年の歳月をかけて、全五十四帖の講義を聴き終えるという偉業を成し遂げた 7 。これは、単なる武士の慰みや付け焼き刃の教養といったレベルを遥かに超える、真摯で徹底した学究活動であった。

彼は講義を聴くだけでなく、歌論書『愚問賢注』や秘伝書『八雲御抄』、さらには『源氏物語』の登場人物の系図などを実隆から入手しており、物語の表層的な理解にとどまらず、その背景にある和歌の理論や解釈の体系的な知識習得を目指していたことがわかる 7 。

この学問への執心ぶりを象徴するのが、後述する丹後出陣中の逸話である。永正3年(1506年)11月、敵地深くに在陣していた親栄は、あろうことか陣中から京の実隆に使者を送り、『源氏物語』箒木巻の注釈を求めた。この報に接した実隆は、日記に「陣中不相応の儀か、一笑(いくさの最中に似つかわしくないことだ、思わず笑ってしまった)」と記している 7 。この「一笑」という言葉には、常識外れな弟子への呆れと共に、戦乱のさなかにあってもなお学問への情熱を失わない親栄のひたむきさに対する、驚きと深い共感が込められていると解釈できよう。

3-3. 利害を超えた人間的交流

親栄と実隆の関係は、当時の武家と公家の間にしばしば見られた、文化的なパトロネージの一つの形であった。親栄は実隆に対し、鮭や鮑といった若狭の海産物を度々贈っている 5 。これらは、応仁の乱以降、経済的に困窮していた公家にとって、生活を支える重要な経済的支援であった。その見返りとして、親栄は金銭では決して得ることのできない、古典の奥義という「知の権威」を実隆から得た。

しかし、二人の関係が単なる利害関係でなかったことは、親栄の死後に実隆が示した深い哀悼の念から明らかである。永正4年(1507年)、親栄が丹後で戦死したという報せを受けた実隆は、その百か日に際し、『源氏物語』に心酔した亡き弟子の姿を偲んで、次のような追悼歌を詠んでいる。

むらさきの詞(ことば)にそめし心こそ わすれかたみの身をくだきけれ

(紫式部の言葉に深く染まったあなたのその心こそが、忘れ形見となって、私の身を砕くほどに悲しく思われることだ) 7

さらに実隆は、親栄の三回忌にも十五首もの歌を詠んでその死を悼んでいる 7 。日記の中で実隆は、親栄が「公家には及ばぬ和歌のことの葉」と謙遜しながらも、ひたむきに教養を高めていく姿に心をうたれた、と記している 7 。この記録は、二人の間に身分や利害を超えた、師弟として、あるいは友人としての強い人間的な絆が存在したことを雄弁に物語っている。この交流は、戦国時代が単なる武力闘争の時代ではなく、異なる身分の人間が「文化」という共通の価値観を介して、新たな人間関係を構築していくダイナミックな時代であったことを示している。

3-4. 多才な武士の素顔

親栄の教養は古典文学にとどまらなかった。『実隆公記』には、彼が実隆の脈をとり、体調を気遣って良薬を勧めたという記述があり、医術の心得があったことがわかる 7 。さらに、馬の治療法に関する専門書『養馬略抄』を所持していたことも記録されており 7 、武士としての実用的な知識にも通じていた。これらの事実は、親栄が和歌や物語の世界に遊ぶだけの風流人ではなく、医学から馬術に至るまで、戦国武士に求められた多面的な能力と幅広い教養を兼ね備えた、実務的な人物であったことを示している。

第四章:丹後侵攻と悲劇の最期

最終章では、文人としての穏やかな顔とは対照的な、武人・粟屋親栄の壮絶な最期を描く。彼の死は、丹後の局地的な戦闘における一武将の討死という単純なものではなかった。その直接的な引き金となったのは、遠く離れた京都で起きた一つの暗殺事件であり、中央政局の激変であった。この劇的な展開は、戦国時代において中央と地方がいかに不可分に結びついていたか、そして一個人の運命がいかに大きな歴史の奔流に呑み込まれていったかを、我々に痛切に物語る。

4-1. 宿怨の対決:武田氏の丹後侵攻

若狭守護・武田氏と丹後守護・一色氏は、過去に守護職を巡って争った経緯から、長年にわたり宿敵関係にあった 6 。武田氏にとって丹後を支配下に置くことは、長年の宿願であった。

永正3年(1506年)、好機が訪れる。丹後国内で守護・一色義有とその家臣団の間に対立が生じ、内紛状態に陥ったのである 16 。若狭の武田元信はこの機を逃さず、宿願であった丹後征服を目指して大軍を派遣した。この出兵は、当時、室町幕府の実権を掌握していた管領・細川政元の強力な支援と承認を得た、いわば幕府公認の大規模な軍事行動であった 9 。

4-2. 永正の丹後大乱:戦況の推移

粟屋親栄も、武田軍の中核を担う部将としてこの戦いに従軍した。永正3年7月には、彼の部隊は由良川を渡り、一色氏の本拠地である府中(現在の京都府宮津市)に近い神津の地にまで進軍している 9 。

しかし、戦いは熾烈を極めた。同年8月の緒戦では武田方が数百人の死者を出す大敗を喫するなど、戦況は一進一退を繰り返した 9 。その後、武田方は細川氏からの援軍を得て態勢を立て直し、一色義有らが籠る府中城(今熊野城・阿弥陀ケ峰城)を包囲するに至るが、一色方も頑強に抵抗し、戦線は膠着状態に陥った 9 。親栄が陣中から京の実隆へ『源氏物語』の注釈を求めたのは、まさにこの膠着した戦況の最中の出来事であった。

4-3. 永正の錯乱:中央政変がもたらした壊滅

この長く続いた膠着状態を破ったのは、戦場の駆け引きや武将の勇猛さではなかった。それは、遠く京都で起きた一つの暗殺事件であった。永正4年(1507年)6月23日、武田軍の最大の後ろ盾であった管領・細川政元が、後継者争いに不満を抱いた養子・細川澄之派の家臣によって、自邸で暗殺されたのである 17 。この事件は、中央政局を大混乱に陥れた「

永正の錯乱 」の幕開けであった。

この衝撃的な報せは、直ちに丹後戦線に伝わった。軍事的な支柱であり、補給線の要でもあった政元を失ったことで、武田軍に参陣していた細川方の軍勢は統制を失い、撤退を開始。武田軍は一転して孤立し、窮地に陥った。親栄の運命は、この瞬間に事実上決したと言える。

彼の死は、一色軍との戦闘における直接的な敗北というよりも、中央政局の激変によって引き起こされた軍事的破綻の結果であった。武田軍の丹後侵攻は、細川政元という強力な政治的・軍事的支援を大前提としていた 9 。政元の突然の死は、その作戦の根幹を根底から覆すものであり、後ろ盾と補給線を絶たれた武田軍に、もはや丹後に留まり続けるという選択肢はなかった。

永正4年6月26日、武田軍は総崩れとなり、宮津湾に面した日置浜から海路、若狭へと決死の敗走を開始する 17 。この混乱を極めた撤退戦の最中、殿(しんがり)を務めた赤沢宗益といった猛将たちが次々と討死し 17 、粟屋親栄もまた、この時に壮絶な戦死を遂げたのである 7 。

生涯を通じて京都の洗練された文化に憧れ、公家と深い精神的な絆を結んだ親栄が、その京都で起きた政争の余波によって命を落とすという結末は、彼の生涯に悲劇的な彩りを添えている。彼の運命は、戦国時代の地方武士が、自らの意思や能力だけでは到底抗うことのできない、巨大な歴史の渦の中に生きていたことを、何よりも雄弁に物語っている。

【表1:永正三年~四年 丹後侵攻と永正の錯乱:関連年表】

丹後での戦況と京都での政変の動きを時系列で対照することで、両者の密接な因果関係をより明確に理解することができる。

|

年月日 (西暦/和暦) |

場所 |

出来事 |

主要人物 |

典拠 |

||

|

1506年 (永正3年) 6月 |

中央 |

細川政元、武田元信の丹後出兵を容認する御内書を発給。 |

細川政元、武田元信 |

9 |

||

|

1506年 (永正3年) 7月28日 |

丹後 |

粟屋親栄、由良川を渡り神津に着陣。 |

粟屋親栄 |

9 |

||

|

1506年 (永正3年) 8月3日 |

丹後 |

合戦開始。武田方大敗。 |

武田元信、一色義有 |

9 |

||

|

1506年 (永正3年) 9月24日 |

丹後 |

武田・細川連合軍、夜襲により一色軍を破る。 |

細川澄之 |

9 |

||

|

1507年 (永正4年) 4月 |

丹後 |

細川政元、自ら丹後へ出陣するも戦況は好転せず。 |

細川政元 |

9 |

||

|

1507年 (永正4年) 5月 |

丹後 |

武田・赤沢勢、府中(今熊野城・阿弥陀ケ峰城)を包囲。 |

武田元信、赤沢宗益 |

9 |

||

|

1507年 (永正4年) 6月23日 |

中央 |

細川政元、自邸にて家臣に暗殺される(永正の錯乱)。 |

細川政元、香西元長 |

|

17 |

|

|

1507年 (永正4年) 6月26日 |

丹後 |

政元の死により武田軍は総崩れ。日置浜より若狭へ敗走。 |

武田元信 |

|

17 |

|

|

1507年 (永正4年) 6月 |

丹後 |

敗走の混乱の中、粟屋親栄、赤沢宗益らが討死。 |

粟屋親栄、赤沢宗益 |

|

7 |

|

結論:粟屋親栄が歴史に遺したもの

粟屋親栄の生涯を丹念に追うことで、戦国時代の一地方武将の姿が、我々の前に立体的に浮かび上がってくる。彼の人生は、いくつかの重要な側面において、この時代の本質を我々に示している。

第一に、彼は「文武両道」の体現者であった。主家のために命を捧げる「武」の忠誠と、戦乱の世にあってなお『源氏物語』の真髄を求め続けた「文」の精神が、一人の武士の中に矛盾なく共存していた。彼の生き様は、後世に理想化された武士像ではなく、実像としての文武両道の姿を生きた、稀有な存在であったことを示している。

第二に、彼は時代の「証言者」である。彼の存在、特に三条西実隆との深く人間的な交流が、『実隆公記』という第一級の史料に詳細に記録されたことで、私たちは歴史の表舞台には現れにくい地方武士の人間性、知的好奇心、そして豊かな精神世界に、生々しく触れることができる。彼は自らの意図を超えて、戦国時代という時代の深層を後世に伝える、かけがえのない「証言者」となったのである。

粟屋親栄の生涯は、一個人の物語であると同時に、戦国という時代そのものの複雑さと豊かさを映し出す鏡である。彼のひたむきな生き様と、中央政局の奔流に呑み込まれた悲劇的な最期は、歴史の大きなうねりの中で翻弄されながらも、人間としての知的な探求心と尊厳を失わなかった一人の武士の姿として、我々の心に深く刻まれるのである。

引用文献

- 粟屋氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B2%9F%E5%B1%8B%E6%B0%8F

- About: 粟屋氏 https://ja.dbpedia.org/page/%E7%B2%9F%E5%B1%8B%E6%B0%8F

- 武家家伝_粟屋氏 http://www2.harimaya.com/sengoku/html/awaya.html

- 武家家伝_若狭粟屋氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/wk_awaya.html

- 粟屋党歴代 - 『福井県史』通史編2 中世 https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/kenshi/T2/T2-4-01-03-02-03.htm

- 若狭武田氏の興亡一三〇年 - 福井県立図書館 https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/bunsho/file/615849.pdf

- ときに帰国することもあったがともかく永正元年七月に五四帖全部を聞き終え、二十首歌会に列席した(『実隆公記』 - 『福井県史』通史編2 中世 https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/kenshi/T2/T2-6-01-04-02-06.htm

- 武田元信 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E7%94%B0%E5%85%83%E4%BF%A1

- 武田元信の丹後出兵 - 『福井県史』通史編2 中世 https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/kenshi/T2/T2-4-01-01-05-01.htm

- 解説ページ - JLogos https://jlogos.com/ausp/word.html?id=7334156

- 若狭国(ワカサノクニ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%8B%A5%E7%8B%AD%E5%9B%BD-153875

- 福井県史年表(1501年~1520年) https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/nenpyo/rekishi/chrn21.html

- 三条西実隆(さんじょうにしさねたか)の「実隆公記」と祇園祭 https://kyototravel.info/sanetaka

- 三条西家の古典学 https://jissen.repo.nii.ac.jp/record/2185/files/%E5%B9%B4%E5%A0%B139%E5%8F%B7-9.pdf

- 三条西実隆 - 名刀幻想辞典 https://meitou.info/index.php/%E4%B8%89%E6%9D%A1%E8%A5%BF%E5%AE%9F%E9%9A%86

- 宮津にもあった戦国時代 https://www.3780session.com/miyazurekishi

- 一色義有 http://dayzi.com/zisyo/i-nyoshiari.html

- 伊予州一色党 http://dayzi.com/zisyo/onso.html

- 【11】成相寺/雪舟「天橋立図」を旅する/名画の中を歩くまち ... https://www.amanohashidate.info/time-travel/ep11.html

- 武家家伝_古市氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/hul_iti.html

- 詳細表示 - デジタルアーカイブ福井 https://www.digital-archives.pref.fukui.lg.jp/s/fukui/detail?data_id=080-1900718-0