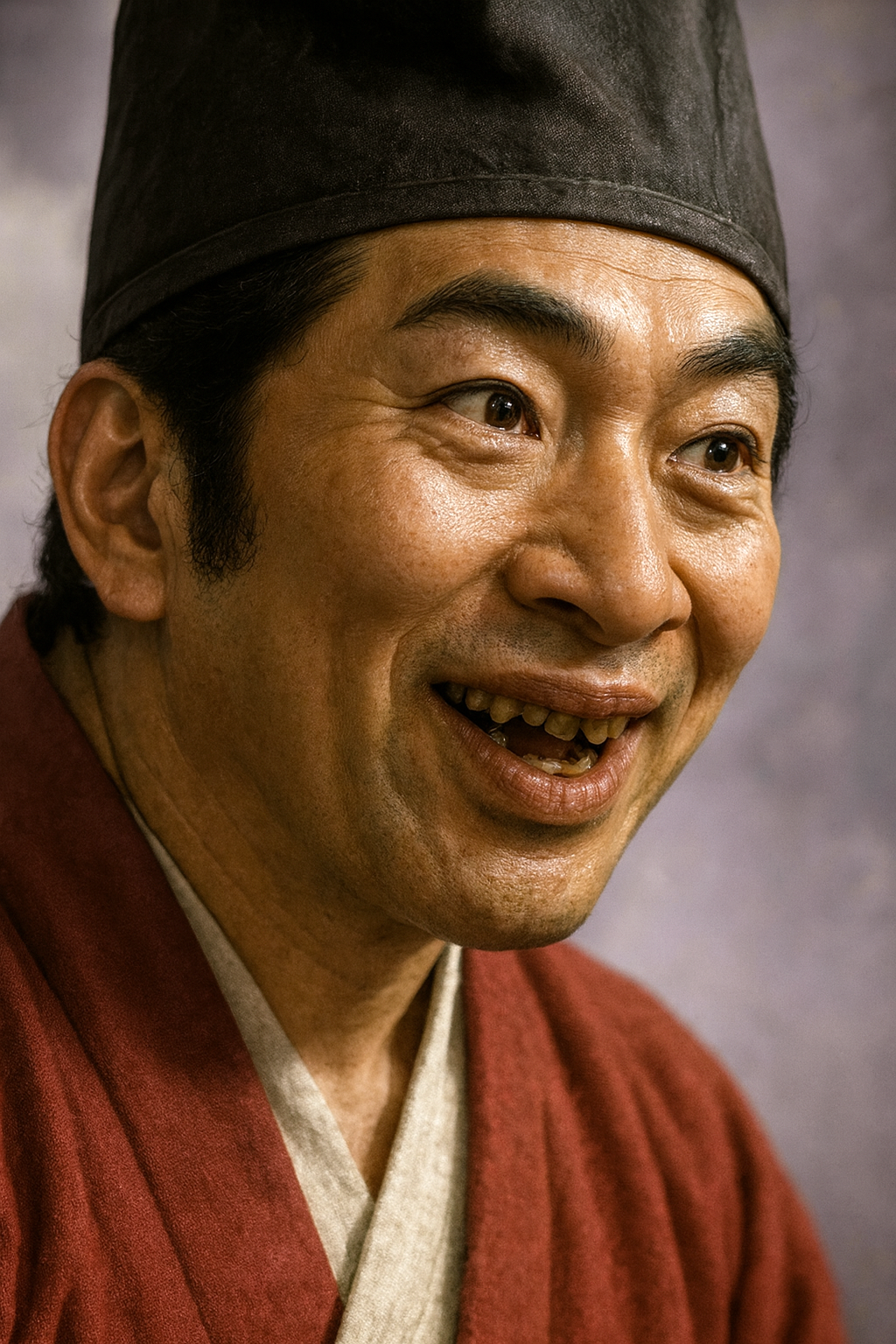

細川尹賢

細川尹賢は典厩家当主。高国政権下で台頭し、香西元盛を讒言で死に追いやる。高国を見限り晴元に寝返るが、後に木沢長政に粛清された。

細川尹賢の生涯と権力闘争――高国政権崩壊の引き金となった男

序章:乱世の攪乱者、細川尹賢

戦国時代の畿内は、権力者たちの野心と策謀が渦巻く複雑怪奇な舞台でした。その中でも、細川尹賢(ほそかわ ただかた)という武将は、歴史の表舞台で主役を張ることはなかったものの、その行動が時代の大きな転換点を生み出した、極めて重要な人物として記憶されるべき存在です。一般的には、主君である管領・細川高国(ほそかわ たかくに)を讒言によって惑わし、政権崩壊のきっかけを作った裏切り者として知られています 1 。しかし、彼の生涯を深く掘り下げると、その行動は単なる個人的な野心や嫉妬心に起因するものではなく、当時の細川一門が抱える構造的な矛盾と、権力中枢で繰り広げられた熾烈な派閥抗争の必然的な帰結であったことが浮かび上がってきます。

本報告書は、細川尹賢という一人の武将の生涯を、その出自の特殊性から権力の中枢への接近、政権を内部から瓦解させた讒言事件の真相、そして自らも権力闘争の渦に飲み込まれ非業の死を遂げるまでの軌跡を丹念に追跡します。彼の行動原理を解き明かすことは、細川高国政権がなぜ盤石に見えながらも脆く崩れ去ったのか、そしてその後の畿内が三好長慶の台頭を許す、新たな動乱の時代へと突入していったのかを理解するための鍵となります。尹賢の生涯は、一個人の策謀が、いかにして時代の潮流を大きく変え、次世代にまで続く争乱の火種を残したかを示す、戦国史における特異な事例として、我々に多くの示唆を与えてくれるのです。

第一章:出自と典厩家の継承――権力の中枢への道

細川尹賢の行動を理解するためには、まず彼が置かれていた複雑な立場と、彼がその一員であった細川一門の内部構造を把握する必要があります。彼の権力への渇望と危うい行動は、その出自と家督継承の経緯に深く根差していました。

第一節:細川一門の構造――京兆家・典厩家・野州家

室町幕府において、細川氏は清和源氏足利氏の支流として絶大な権勢を誇りました 3 。その頂点に立つのが、幕府管領を世襲し、摂津・丹波・讃岐・土佐の守護職を独占した嫡流「京兆家(けいちょうけ)」です 4 。京兆家は、まさに室町幕府の中枢そのものでした。

この京兆家を支える有力な分家が複数存在し、その中でも特に格式が高かったのが「典厩家(てんきゅうけ)」と「野州家(やしゅうけ)」です。

典厩家は、当主が右馬頭(うまのかみ)や右馬助(うまのすけ)といった官途に就くことが多かったため、その唐名である「典厩」を家名としました 6 。彼らは基本的に守護として特定の分国を持つことはありませんでしたが、京兆家の本拠地である京都に邸宅を構え 7 、京兆家の内衆(重臣)を束ねるなど、政権中枢で重要な役割を担っていました 6 。

一方、野州家は典厩家よりは家格が下がるものの、京兆家や典厩家と密接な姻戚・養子関係を結ぶことで、幕政への影響力を保持していました 9 。事実、典厩家2代当主の細川政国は野州家からの養子であり、両家は緊密な関係にあったのです 9 。細川尹賢の従兄であり、後に京兆家の家督を継ぐことになる細川高国も、この野州家の出身でした 10 。

第二節:野州家からの養子、尹賢の登場

細川尹賢は、この野州家当主・細川春倶(はるうじ)の子として生を受けました 2 。しかし彼の運命を大きく変えたのは、典厩家3代当主・細川政賢(まさかた)の養子となったことでした 2 。この養子縁組は、彼の将来に栄光と同時に、深刻な脆弱性をもたらすことになります。

問題は、養父である政賢の政治的立場にありました。管領・細川政元の死後、その後継を巡って「永正の錯乱」と呼ばれる内紛が勃発すると、政賢は細川澄元(すみもと)を支持し、尹賢の従兄である高国と敵対する道を選びます 11 。そして永正8年(1511年)、澄元方の大将として高国軍と戦った船岡山合戦において、政賢は討ち死にしてしまうのです 2 。

通常であれば、敵将の養子である尹賢がその家督を継ぐことは許されません。しかし、高国は尹賢に典厩家の家督相続を認めました 2 。これは、高国にとって尹賢が自身の出身母体である野州家に連なる血族であり、忠誠を誓わせることで、名門・典厩家を自派の勢力下に組み込むことができるという政治的打算があったためと考えられます。

しかし、この継承は尹賢の立場を極めて不安定なものにしました。なぜなら、養父・政賢には澄賢(すみかた)・晴賢(はるかた)という実子が存在し、彼らは父の遺志を継いで反高国派として活動を続けていたからです 2 。これにより、典厩家は高国派の尹賢と、反高国派の澄賢・晴賢父子とで事実上分裂状態に陥りました。

尹賢の典厩家当主という地位は、正統な血筋によって保証されたものではなく、あくまで従兄・高国の寵愛という、脆く移ろいやすい基盤の上に成り立っていました。彼は常に、自らの存在価値を高国に示し続け、正統な後継者である澄賢らへの優位性を証明しなければならないという、強いプレッシャーに晒され続けたのです。この根源的な立場の脆弱性こそが、彼を猜疑心と野心の塊へと変貌させ、後の政権を揺るがす過激な行動へと駆り立てた最大の要因であったと言えるでしょう。

第二章:高国政権下での台頭と暗躍

典厩家の家督を継いだ尹賢は、従兄である高国が築いた政権の中枢で、その地位を確固たるものにしていきます。しかしその裏で、自らの立場を脅かす存在を排除するための策謀を巡らせていました。やがてその野心は、政権そのものを崩壊へと導く引き金となります。

第一節:従兄・高国の側近として

高国の庇護の下、尹賢は一門の重鎮としての地位を着実に固めていきました。彼は高国の仲介を通じて、当時の将軍・足利義尹(後の義稙)から「尹」の字を賜り、「尹賢」と名乗ることを許されます 2 。これは、彼が幕府からも公に認められた存在であることを示すものでした。また、摂津国の分郡守護に任じられるなど 2 、高国政権を支える中心人物の一人として、その影響力を増していきました。高国にとって尹賢は、信頼できる身内であり、自らの権力を補強するための重要な駒だったのです。

第二節:香西元盛讒言事件――政権崩壊の引き金

高国政権が安定期に入ったかに見えた大永6年(1526年)、政権の根幹を揺るがす大事件が起こります。尹賢が高国の腹心であった重臣・香西元盛(こうざい もともり)を讒言し、死に追いやったのです 2 。

軍記物である『細川両家記』などの記録によれば、その手口は極めて巧妙かつ悪質でした。元盛は武勇には優れていたものの、教養がなく文盲であったとされます 16 。尹賢はこの弱点に目をつけ、元盛が敵対勢力である細川晴元や三好元長と内通を約束したとする偽の書状を偽造し、これを高国に突きつけたのです 16 。

この讒言は、単なる個人的な嫉妬心から発せられたものではありませんでした。それは、高国政権内部で深刻化していた派閥抗争の現れでした。香西元盛と、その兄である波多野元清(はたの もときよ)、弟の柳本賢治(やなぎもと かたはる)の三兄弟は、丹波の有力国人の出身であり、細川一門という血縁に基づかない、実力で頭角を現した「新興派閥」でした 17 。彼らの急速な台頭は、尹賢のように血縁と家格を権力の源泉とする「旧来派閥」にとって、自らの影響力を削ぐ直接的な脅威と映りました 17 。尹賢による元盛の排除は、この新興派閥を叩き、政権内における旧来派閥の優位性を取り戻そうとする、計画的な政争であったと解釈することができます。

一方で、主君である高国の判断にも大きな問題がありました。なぜ彼は、長年の戦乱を共に戦い抜いてきたはずの重臣・元盛よりも、尹賢の讒言を安易に信じてしまったのでしょうか。この時期、高国政権を軍事的に支えてきた大内義興が周防に帰国しており 21 、その権力基盤は見た目以上に脆弱になっていました 22 。さらに高国は、細川氏の伝統的な統治体制であった重臣たちによる合議制を軽んじ、独裁的な意思決定を強める傾向にありました 23 。このような猜疑心に満ちた精神状態にあっては、客観的な事実よりも、最も身近な血縁者である尹賢からの密告を信じやすかったと推測されます。高国は、尹賢の陰謀の単なる被害者ではなく、自らのリーダーシップの欠如によって政権の支柱を切り崩すという、致命的な判断ミスを犯した「共犯者」だったのです。

結果として、高国は尹賢の言葉を鵜呑みにし、元盛の誅殺を命じます 2 。この一つの判断が、取り返しのつかない破局を招きました。元盛の死に激怒した兄の波多野元清と弟の柳本賢治は、即座に高国・尹賢に対して反旗を翻します 2 。そして、かねてから高国打倒の機会を窺っていた阿波の細川晴元・三好元長と連携し、畿内全域を巻き込む大規模な反乱へと発展したのです 2 。盤石に見えた高国政権は、尹賢が投じた一つの讒言によって、内部から崩壊への道を突き進むことになりました。

|

人物名 |

所属・立場 |

事件における役割 |

事件後の動向 |

|

細川 尹賢 |

細川典厩家当主、高国の従兄 |

讒言の実行者 |

高国を見限り晴元方に寝返るも、後に粛清される |

|

細川 高国 |

管領、細川京兆家当主 |

讒言を信じ、元盛の誅殺を命令 |

求心力を失い、政権崩壊。後に自害 |

|

香西 元盛 |

高国の重臣、波多野・柳本兄弟の兄 |

讒言の標的となり、殺害される |

- |

|

波多野 元清 |

丹波の有力国人、元盛の兄 |

元盛の仇を討つため、高国に反旗を翻す |

晴元方として高国軍と戦う |

|

柳本 賢治 |

高国の家臣、元盛の弟 |

兄と共に高国に反旗を翻す |

晴元方の中心武将として活躍するも、後に戦死 |

|

細川 晴元 |

高国の対立者(澄元の子) |

反高国勢力を結集する好機と捉える |

高国を滅ぼし、新たな畿内の覇者となる |

|

三好 元長 |

阿波の有力武将 |

晴元に与し、反高国連合軍の中核を担う |

高国打倒の最大の功労者となる |

第三章:流転と裏切り――権力者の没落

香西元盛の死をきっかけに巻き起こった反乱の炎は、瞬く間に畿内全土へと燃え広がりました。高国政権は坂道を転がるように崩壊し、尹賢自身の運命もまた、激しい動乱の渦に飲み込まれていきます。

第一節:桂川原の敗戦と近江への逃避行

波多野・柳本兄弟と、彼らに呼応した細川晴元・三好元長の連合軍は、圧倒的な勢いで京都に迫りました。尹賢は高国の命令を受けてこれを迎撃しますが、衆寡敵せず敗北を喫します 2 。そして大永7年(1527年)2月、京都近郊で行われた桂川原の戦いにおいて、高国軍は決定的な大敗を喫しました 2 。

この敗戦により、高国は都での権力基盤を完全に喪失します。彼は12代将軍・足利義晴を伴い、尹賢ら僅かな側近と共に命からがら近江国(現在の滋賀県)へと逃走しました 2 。ここに、長きにわたって畿内に君臨した高国政権は、事実上崩壊したのです。

第二節:高国を見限り、晴元への寝返り

近江へ逃れた高国は、なおも京都奪還の夢を諦めませんでした。彼は再起を期して幾度となく兵を挙げますが、いずれも晴元方の前に敗れ去ります 2 。度重なる敗戦は、高国の権威を失墜させ、付き従う者たちの士気を著しく低下させました。

享禄元年(1528年)の敗戦後、尹賢はついに重大な決断を下します。もはや高国に再起の望みはないと見限り、彼を見捨てて敵方である細川晴元のもとへ寝返ったのです 2 。この行動は、主君への忠誠を重んじる武士の道に悖る裏切り行為に見えます。しかし、当時の武将たちの行動原理を考慮すれば、それは冷徹な生存戦略であったと理解できます。

尹賢の権力の源泉である典厩家は、京都にその基盤を持つ名門です 7 。都を失い、地方を流浪する没落した主君に付き従い続ければ、自らの地位も所領も、そして「家」そのものも失いかねません。一方で、勝利者である晴元に降伏し、その軍門に下ることで、典厩家の家格と所領を安堵される可能性に賭けたのです。これは、個人の倫理観よりも「家(いえ)」の存続を最優先する、戦国武将としては極めて合理的かつ現実的な判断でした。

第三節:大物崩れと高国の最期

晴元方に寝返った尹賢は、かつての主君に刃を向けることになります。享禄4年(1531年)、晴元は高国を完全に滅ぼすため、摂津国で決戦を挑みました。この「大物崩れ」と呼ばれる戦いで、尹賢は晴元軍の一将として、三好元長らと共に高国軍と対峙します 2 。

戦いは、高国方についていた赤松氏の裏切りもあり、晴元方の一方的な勝利に終わりました 26 。高国軍は総崩れとなり、浦上村宗をはじめとする多くの武将が討ち死にします。高国自身は辛うじて戦場を離脱し、尼崎の町に潜伏しますが、やがて三好一秀に発見され、広徳寺において自害に追い込まれました 22 。享年48。ここに、長きにわたる両細川の乱は、高国の死をもって一つの終結を見ます。

皮肉なことに、細川尹賢は、自らが讒言によって崩壊のきっかけを作った高国政権の息の根を、最終的に自らの手で止めるという役割を果たしたのでした。

第四章:権力闘争の果ての死

かつての主君・高国を滅ぼし、勝利者である晴元政権の一員となった尹賢。しかし、彼が安息の日々を手に入れることはありませんでした。彼を待ち受けていたのは、新たな主君のもとで繰り広げられる、さらに熾烈な権力闘争と、あまりにも早い自らの死でした。

第一節:晴元政権内の対立構造

高国という共通の敵を失った晴元政権は、その成立直後から深刻な内部対立に見舞われます。政権は決して一枚岩ではなく、勝利に貢献した武将たちの野心が渦巻く、極めて不安定な連合体でした。

一方には、高国打倒の最大の功労者であり、強大な軍事力を擁する三好元長がいました。彼は堺に将軍義澄の子・義維(よしつな)を擁立し、「堺公方府」を樹立するなど、晴元をも凌ぐ影響力を見せ始めていました 30 。

これに対し、木沢長政(きざわ ながまさ)や、戦死した柳本賢治の残党といった勢力は、元長の突出を警戒し、反感を募らせていました 26 。彼らは晴元を担ぎ、元長の権勢を削ごうと画策します。晴元自身もまた、功臣である元長の力が強大になりすぎることを恐れていました 26 。

このような状況下で、尹賢の立場は極めて微妙でした。彼は高国からの寝返り組であり、晴元政権内では新参者に過ぎません。いずれの派閥にも属さず、確固たる支持基盤を持たない彼は、元長派からも反元長派からも、信用できない人物として警戒される孤立した存在だったのです。

第二節:木沢長政による誅殺、その最期

大物崩れからわずか1ヶ月後の享禄4年(1531年)7月24日、尹賢の生涯は突如として幕を閉じます。彼は、晴元の命令を受けたとされる木沢長政によって、摂津国で殺害されたのです 2 。

なぜ彼は、高国打倒の功労者でありながら、これほど早く粛清されなければならなかったのでしょうか。晴元や木沢長政にとって、尹賢は「かつての主君を裏切った実績のある、信用できない危険人物」以外の何者でもありませんでした。高国打倒という共通の目的が達成された今、彼は政権の安定を脅かす潜在的な攪乱要因でしかなく、その存在は邪魔になったのです。特に、晴元の寵臣として台頭著しい木沢長政にとって、同じく野心家である尹賢は、自らの地位を脅かす競争相手でした。

尹賢の誅殺は、晴元政権が内部の不安定要素を冷徹に排除し、権力基盤を固めるための政治的判断でした。彼は、かつて高国を裏切ったその手法ゆえに、新しい主君からも全く信用されず、用済みとなると即座に切り捨てられたのです。

なお、彼の最期については異説も存在します。当時の公家・近衛尚通の日記『後法成寺関白記』には、尹賢が摂津富田に潜んでいたところを木沢軍に追われ、淀川を渡って逃亡しようとして失敗し、進退窮まって入水自殺したと示唆する記述が残されています 2 。これが事実であれば、一方的な「誅殺」というよりも、追い詰められた末の自決であった可能性があり、彼の最期の状況に一層の悲壮感を加えています。いずれにせよ、策謀の限りを尽くして権力の中枢を渡り歩いた男の末路は、あまりにもあっけないものでした。

終章:細川尹賢が歴史に残した影響

細川尹賢は、権力闘争の末に自滅し、歴史の表舞台から姿を消しました。しかし、彼の行動がその後の畿内の歴史に与えた影響は、計り知れないほど大きなものでした。彼は自らの野心によって滅びましたが、その生涯は次世代にまで続く新たな争乱の種を蒔き、結果として時代の歯車を大きく動かしたのです。

第一節:高国政権崩壊の元凶としての評価

尹賢の香西元盛に対する讒言は、単なる政権内部のいさかいに留まりませんでした。この一個人の行動が、当時畿内に君臨していた一大政権を崩壊させる直接的な引き金となった事実は、歴史における個人の選択の重要性を如実に物語っています。彼の策謀がなければ、高国政権は少なくとも数年は延命した可能性があり、その後の畿内の勢力図は全く異なる様相を呈していたかもしれません。彼は、意図せずして細川氏の支配体制を終わらせ、三好氏が台頭する新たな時代への扉を開けるという、歴史の転換点における「攪乱者」としての役割を担ったと言えるでしょう。

第二節:息子たちへの遺産――氏綱と藤賢のその後

細川尹賢が歴史に残した最も具体的かつ深刻な遺産は、その息子たちの数奇な運命です。彼の行動は、息子たちの人生に複雑な宿命を背負わせることになりました。

長男の細川氏綱(うじつな)の生涯は、まさに悲劇そのものでした。彼は、実父である尹賢の政敵であった細川高国の養子(猶子)となっていました 2 。このため氏綱は、「養父・高国」を滅ぼし、さらに「実父・尹賢」をも殺害した細川晴元に対し、二重の深い遺恨を抱くことになります。この常人には理解しがたい複雑な立場と復讐心こそが、後に氏綱を反晴元勢力の旗頭へと押し上げ、天文の錯乱や江口の戦いといった、次世代の畿内を揺るがす巨大な争乱の原動力となったのです 35 。尹賢が残した負の遺産は、氏綱の中で巨大なエネルギーとなり、新たな戦乱の火種として燃え上がりました。

一方、次男の細川藤賢(ふじかた)は、兄とは異なる道を歩みます。彼は父の死後、典厩家の家督を継ぎ、将軍・足利義輝や織田信長に仕えるなど、持ち前の政治感覚で激動の戦国乱世を巧みに生き抜いていきました 6 。

結論として、細川尹賢は、その策謀と裏切りに満ちた生涯によって自らは滅びましたが、彼の存在がなければ語れない歴史の局面が数多く存在します。彼は高国政権を内部から破壊し、その死は晴元政権の非情な本質を露呈させました。そして何よりも、息子・氏綱に残した「復讐」という名の宿命は、畿内の権力闘争を新たな段階へと進め、やがて来る三好長慶の時代、そして織田信長の上洛へと繋がる道筋を、皮肉にも形作っていったのです。細川尹賢の物語は、一個人の野心が時代を超えて歴史を動かし続ける様を示す好例として、戦国史に特異な光を放ち続けています。

引用文献

- ja.wikipedia.org https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E5%B0%B9%E8%B3%A2#:~:text=%E7%B4%B0%E5%B7%9D%20%E5%B0%B9%E8%B3%A2%EF%BC%88%E3%81%BB%E3%81%9D%E3%81%8B%E3%82%8F,%E9%AB%98%E5%9B%BD%E3%81%AF%E5%BE%93%E5%85%84%E3%81%AB%E5%BD%93%E3%81%9F%E3%82%8B%E3%80%82

- 細川尹賢 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E5%B0%B9%E8%B3%A2

- 細川氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E6%B0%8F

- 細川氏 http://nawate-kyobun.jp/27-11-17_masatsura_reikai_siryou.pdf

- 管領細川家とその一族 - 探検!日本の歴史 https://tanken-japan-history.hatenablog.com/entry/kanrei-hosokawa

- 典厩家とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%85%B8%E5%8E%A9%E5%AE%B6

- 上 京 遺 跡 - 公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所 https://www.kyoto-arc.or.jp/news/leaflet/203.pdf

- 近衛殿跡 本満寺跡 細川典厩邸跡 二条館跡 聚楽第濠跡 - 京都市 https://www.city.kyoto.lg.jp/kamigyo/cmsfiles/contents/0000012/12772/02_spotside.pdf

- 野州家とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%87%8E%E5%B7%9E%E5%AE%B6

- 「細川氏綱」打倒細川晴元を実現した最後の管領。三好長慶の傀儡ではなかった? | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/809

- 細川政賢 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E6%94%BF%E8%B3%A2

- 細川政賢とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E6%94%BF%E8%B3%A2

- 永正の錯乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E6%AD%A3%E3%81%AE%E9%8C%AF%E4%B9%B1

- 細川晴賢 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E6%99%B4%E8%B3%A2

- 第四節 戦国時代の出石 https://lib.city.toyooka.lg.jp/kyoudo/komonjo/bcf2393043314c6696ba071f10efd4eb81369cd9.pdf

- 香西元盛- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E9%A6%99%E8%A5%BF%E5%85%83%E7%9B%9B

- 戦国の世と丹波Ⅲ https://www.tanba-mori.or.jp/wp/wp-content/uploads/3c21c92384cd047be5568af8719b1d3c.pdf

- 香西元盛とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%A6%99%E8%A5%BF%E5%85%83%E7%9B%9B

- 波多野元清 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%A2%E5%A4%9A%E9%87%8E%E5%85%83%E6%B8%85

- 「波多野稙通さんとは何者なのか」信長の野望201X '17.11月の勾玉交換武将より - 肝胆ブログ https://trillion-3934p.hatenablog.com/entry/2017/11/01/232036

- 【畿内戦国史】[6/10]崩壊!足利義稙政権~細川高国の滅亡~ - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=YXazrWXPd0I

- 細川高国 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E9%AB%98%E5%9B%BD

- 細川政権 (戦国時代) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E6%94%BF%E6%A8%A9_(%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3)

- 「細川高国」細川宗家の争いを制して天下人になるも、最期は… - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/805

- 細川氏 http://www.lit.kobe-u.ac.jp/~area-c/tomatu/hosokawase.html

- 大物崩れ/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/11089/

- 戦国の混沌:細川高国の最期と越水城陥落の真実|松尾靖隆 - note https://note.com/yaandyu0423/n/nedd317711f7f

- 大物崩れ ―細川高国、最期の戦い―【室町時代ゆっくり解説#18】 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=rJHS5FElUtU&pp=0gcJCfwAo7VqN5tD

- 細川晴元 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E6%99%B4%E5%85%83

- 細川晴元 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/hosokawa-harumoto/

- 富松城をめぐる戦乱の政治史的背景 http://www.lit.kobe-u.ac.jp/~area-c/tomatu/background.html

- 三好政長(三好宗三)―細川晴元権力の体現者 https://monsterspace.hateblo.jp/entry/miyosihimasanaga

- 「三好政長(宗三)」宗家当主の三好元長を排除した細川晴元の側近 - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/610

- 細川澄賢を知っていますか? - 発掘だより https://syugomati-syouzui.sakuraweb.com/hakkutudayori/041.pdf

- 細川氏綱の実名について―「氏綱」って何やねん論 https://monsterspace.hateblo.jp/entry/hosokawaujitsuna-name

- 三好宗渭(政勝・政生)with三好為三―生存を賭けた闘争 https://monsterspace.hateblo.jp/entry/miyoshisoui

- 細川藤賢とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E8%97%A4%E8%B3%A2